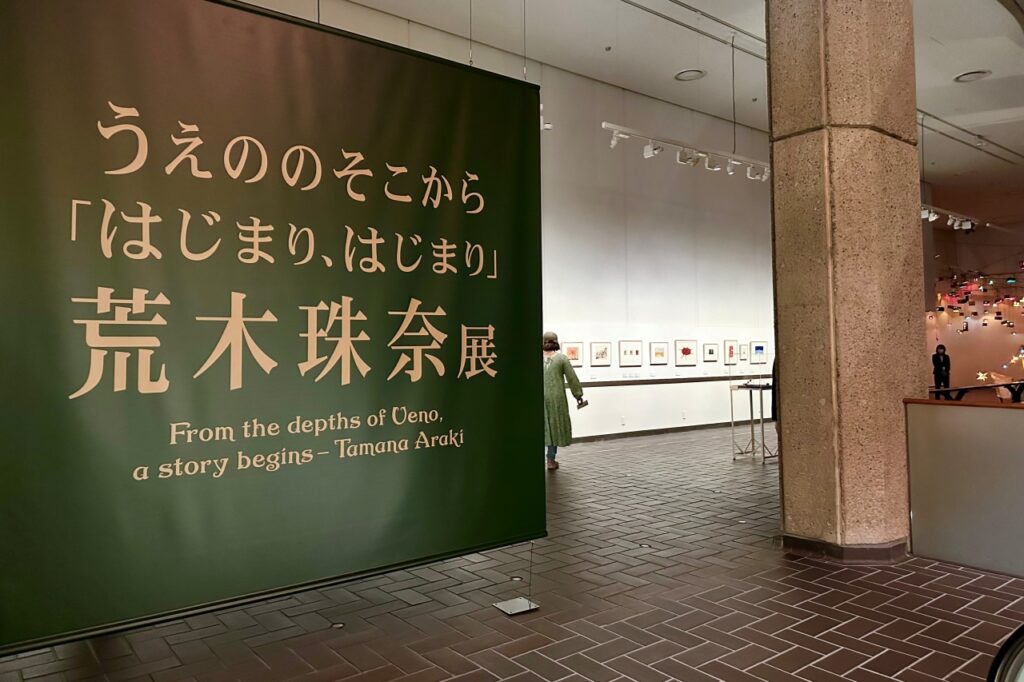

国立西洋美術館

東京・上野の国立西洋美術館で史上初となる現代アートの展覧会「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか? ──国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」が開幕しました。会期は2024年5月12日まで。

■参加作家

飯山由貴、梅津庸一、遠藤麻衣、小沢剛、小田原のどか、坂本夏子、杉戸洋、鷹野隆大、竹村京、田中功起、辰野登恵子、エレナ・トゥタッチコワ、内藤礼、中林忠良、長島有里枝、パープルーム(梅津庸一+安藤裕美+續橋仁子+星川あさこ+わきもとさき)、布施琳太郎、松浦寿夫、ミヤギフトシ、ユアサエボシ、弓指寛治

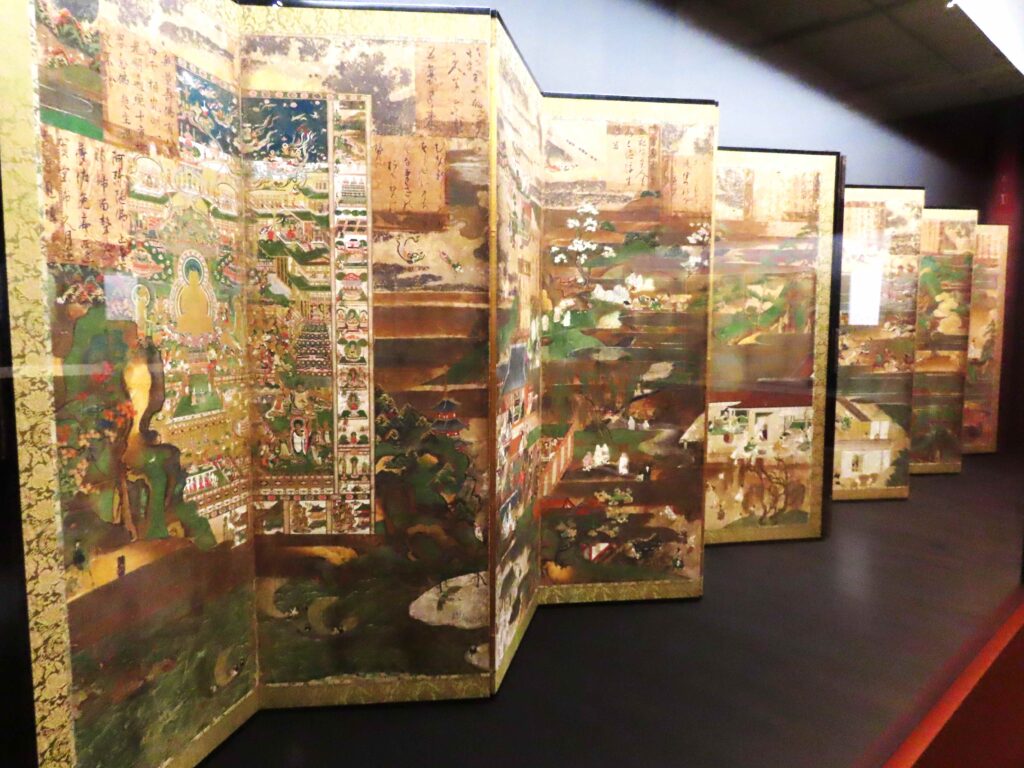

主として20世紀前半までの「西洋美術」だけを収蔵・展示している国立西洋美術館で現代美術を大々的に展示するという、これまでにない試み。事前に開催された記者発表会では、その目的は所蔵作品と現代作品を並べて展示することでコレクション理解の地平を広げることでも、現代美術への関心が高い層に興味をもってもらうことでもないと語られています。

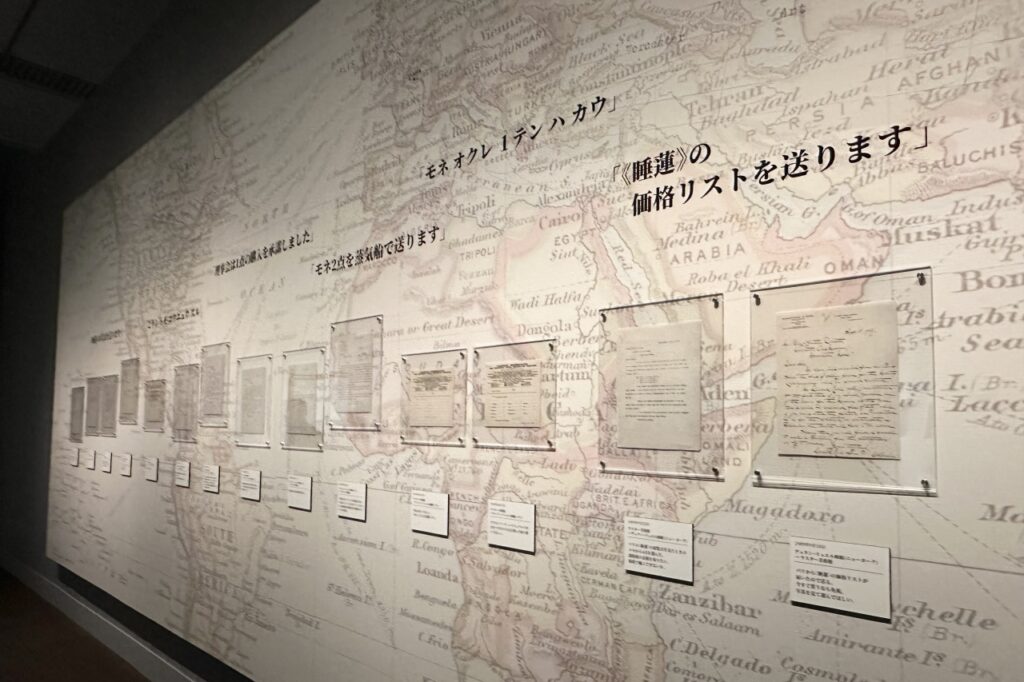

同館の母体となった「松方コレクション」が、日本の画家たちに本物の西洋美術を見せ、創作活動に資することを望んだ松方幸次郎の意志によって築かれたように、その過去を振り返ると、同館が未来のアーティストたちを生み育てる触発の場として期待されていたことがわかります。

しかし、実際に同館がそういった空間たり得てきたのかどうか、これまで本格的に問われてきませんでした。

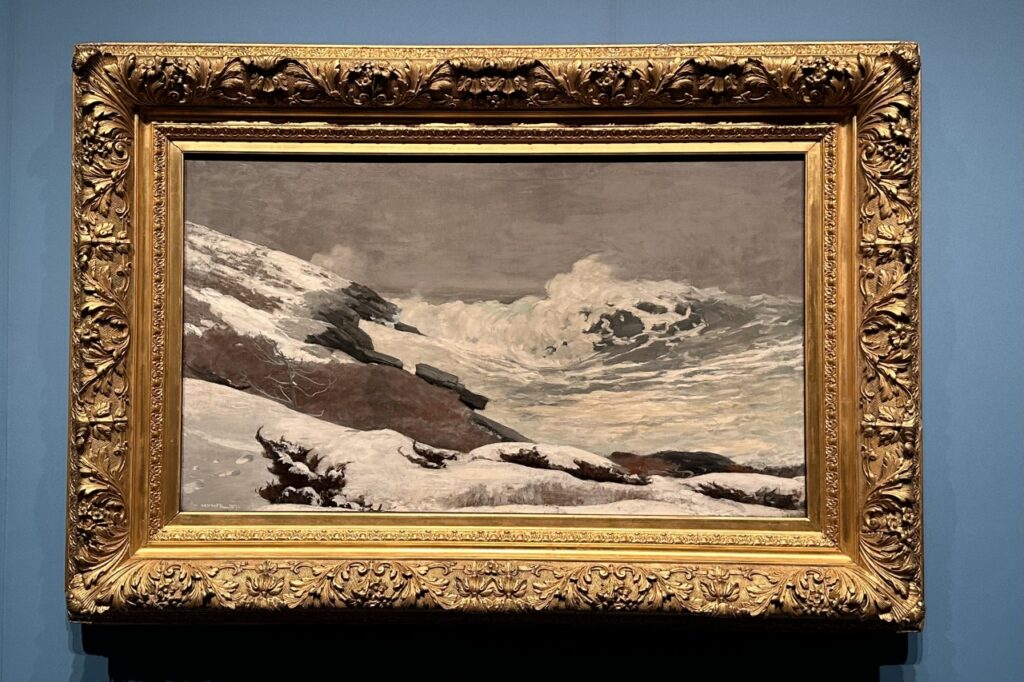

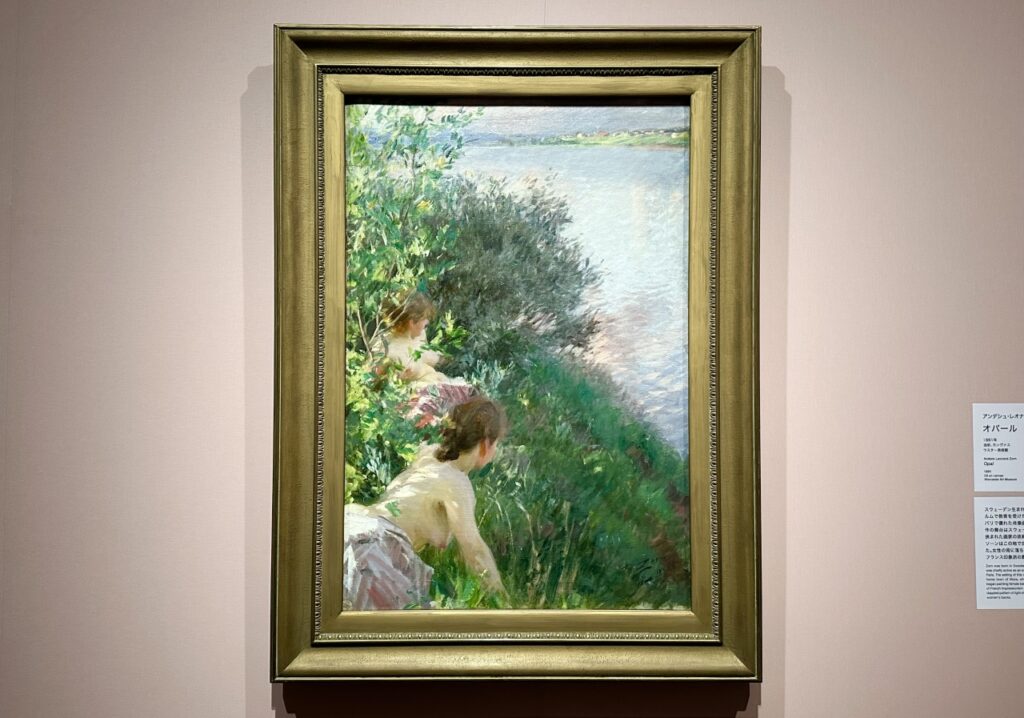

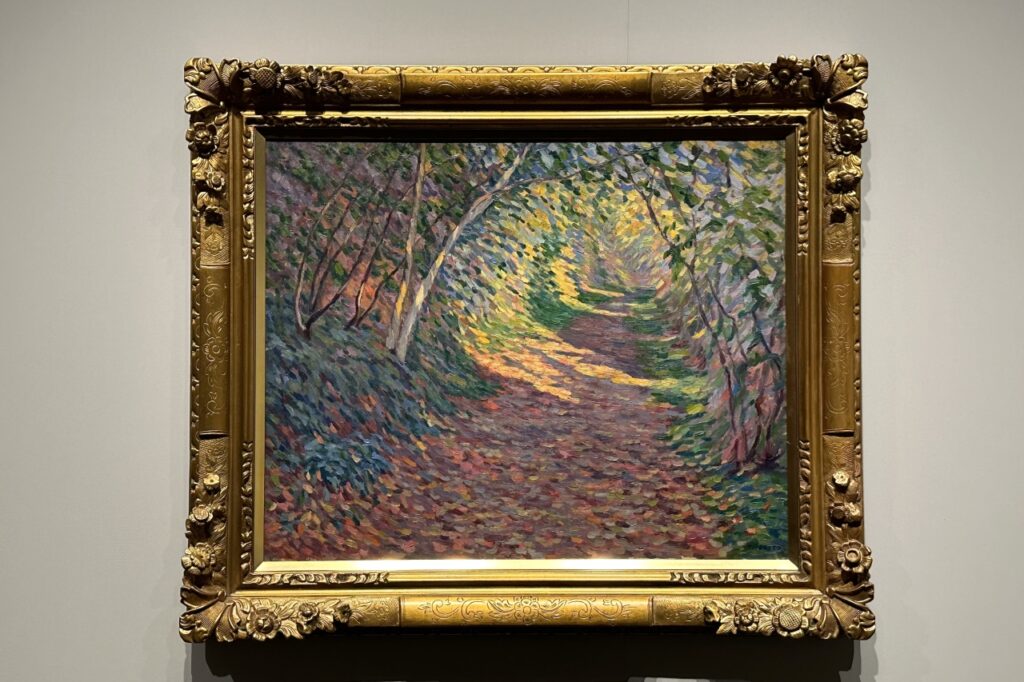

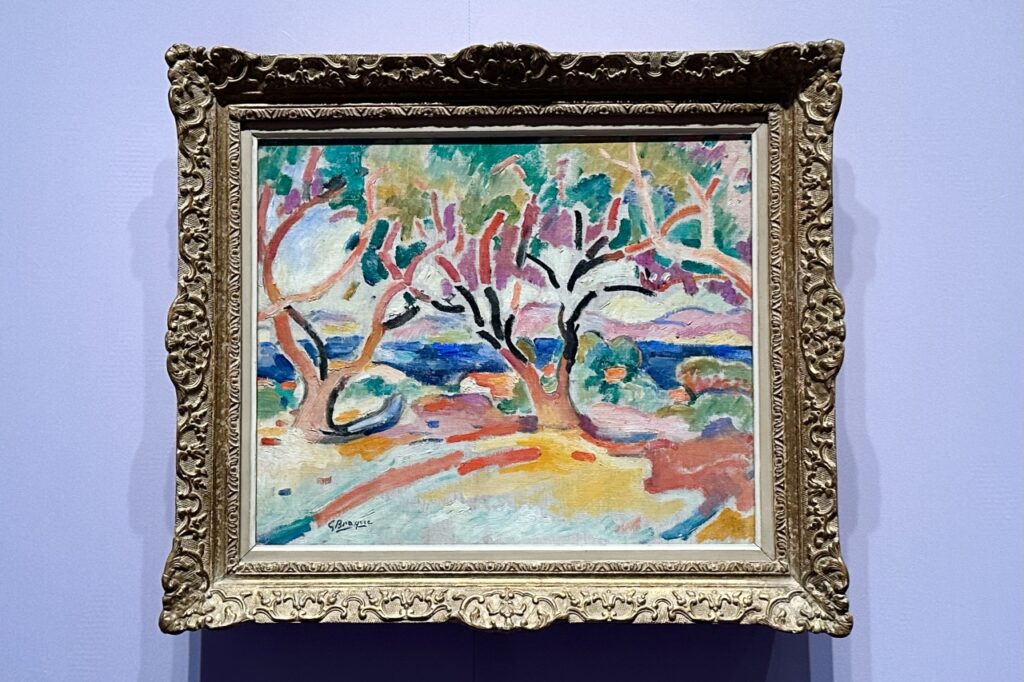

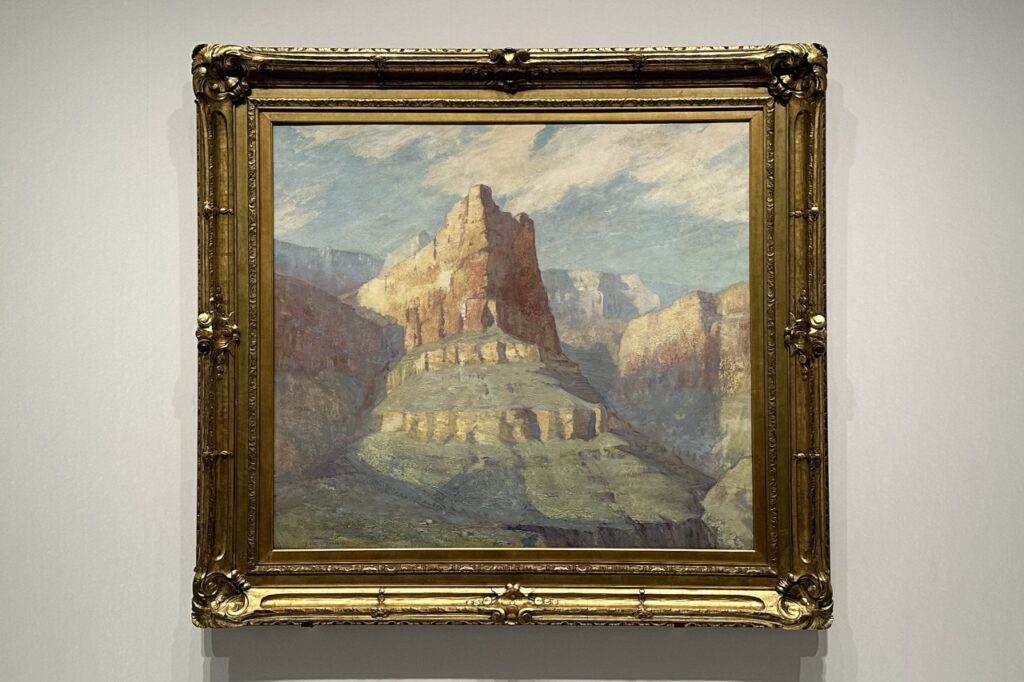

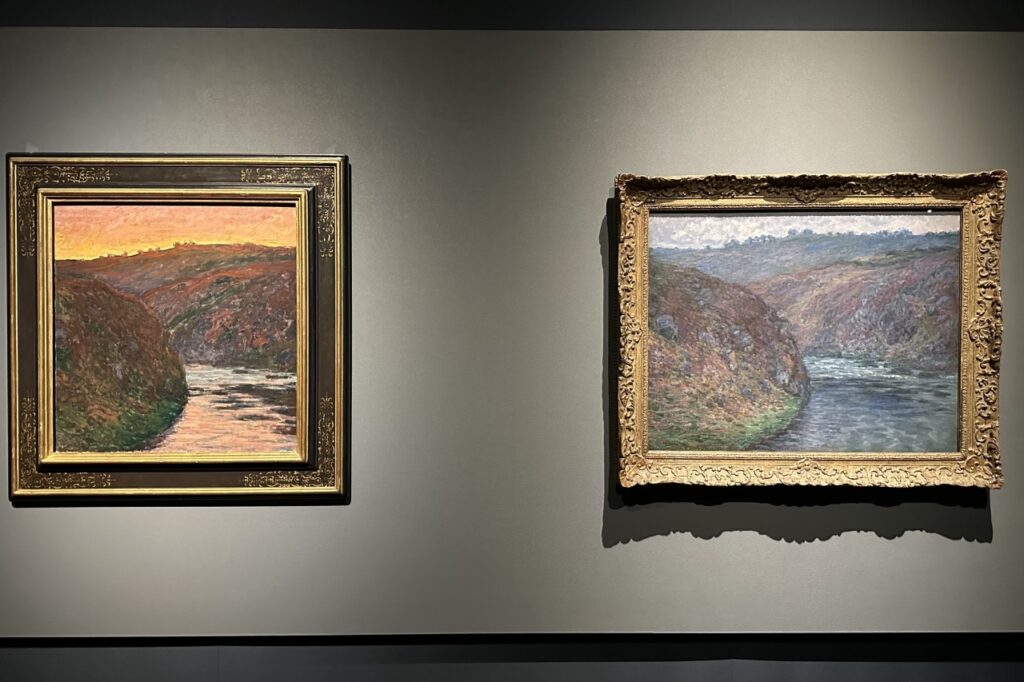

本展はその事実に向き合い、同館やそのコレクションが現代の表現とどのように関係を結び、いまの時代の作品の登場や意味生成にどのような役割を果たしうるかという問いを、ジャンルをまたいだ21組のアーティストに投げかけ、作品を通じた応答を見ていこうというもの。あわせて同館が所蔵するクロード・モネ、ポール・セザンヌ、モーリス・ドニといった西洋美術の名品約70点も紹介している、見どころの多い展覧会となっています。

本企画の出品者のうち、少なくないアーティストが評論などの分野でも活躍する人物であるのはそのためで、会場内に存在するテキストも一般的な現代美術展と比較してボリュームがあり、なかにはほとんどテキスト自体が作品となっているものまでありました。

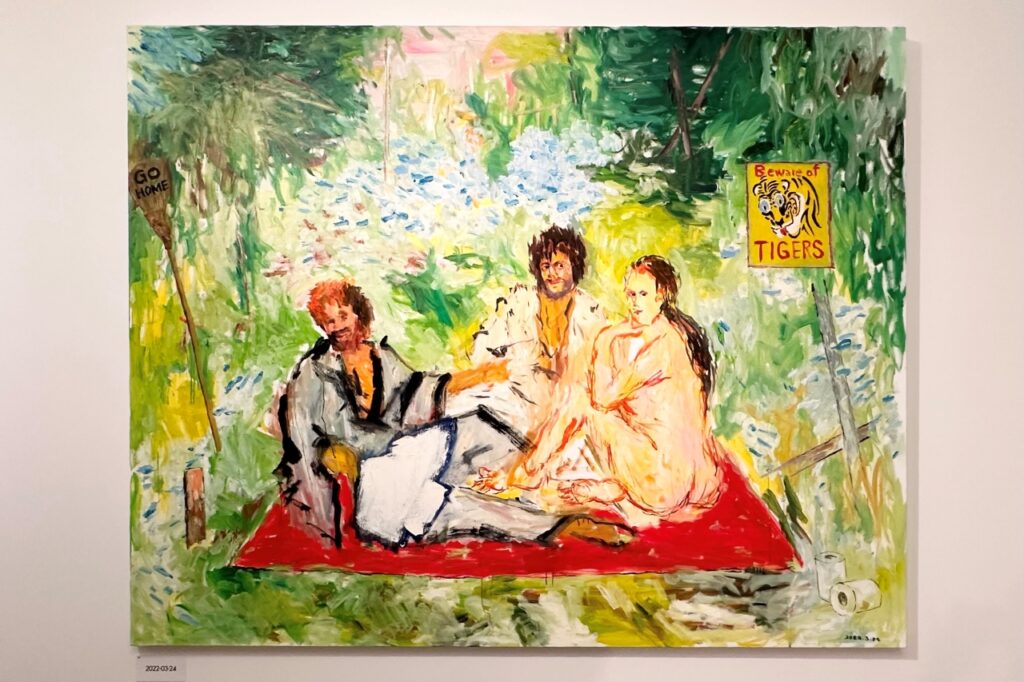

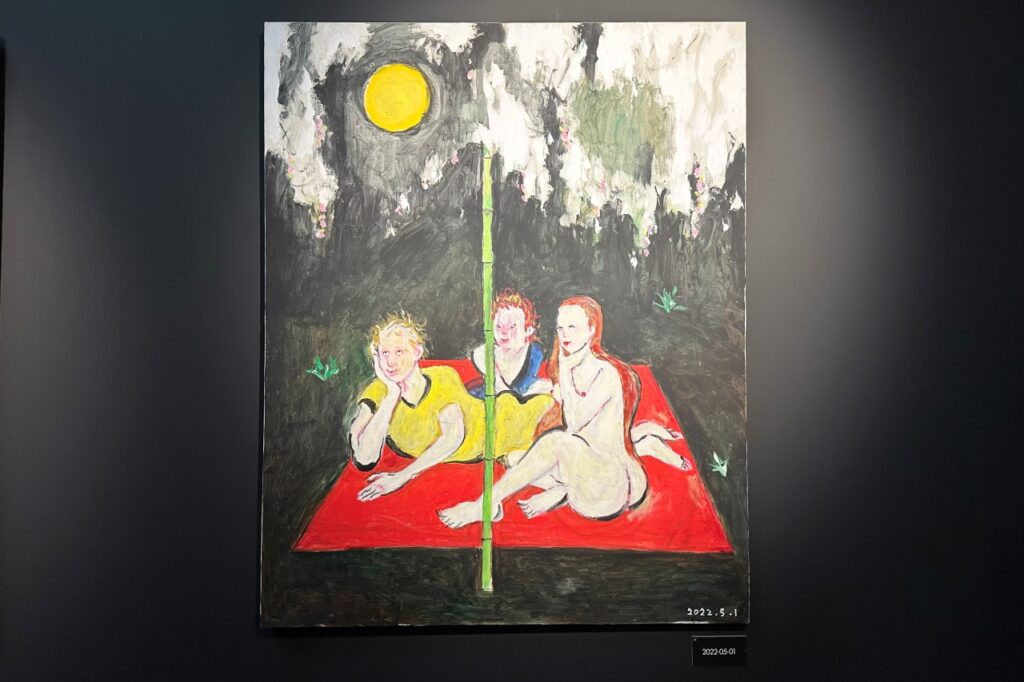

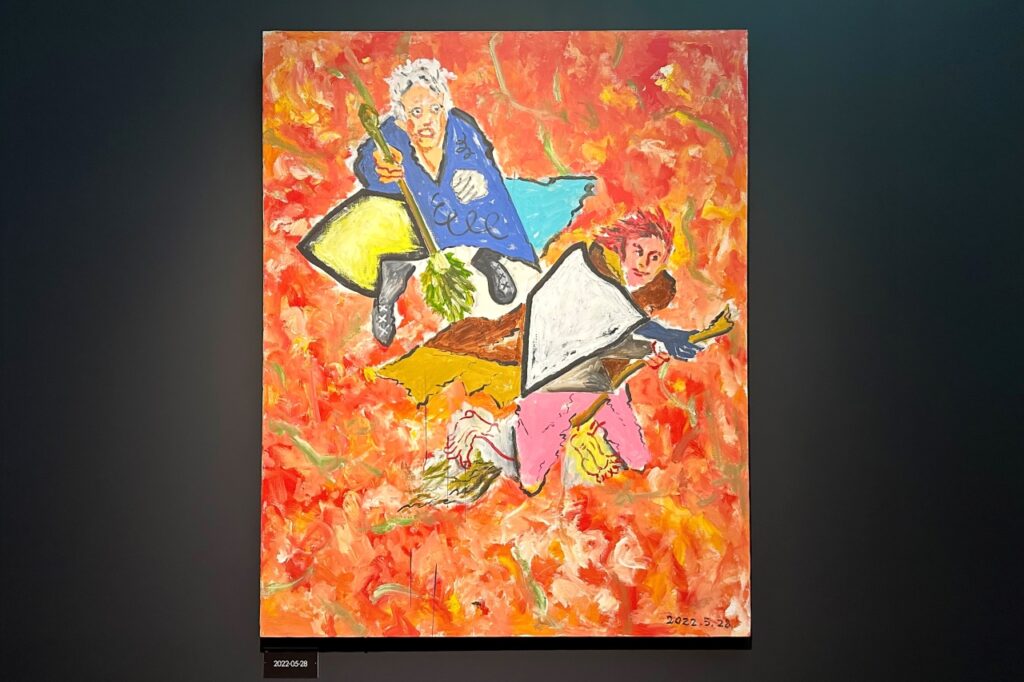

問いに対するアーティストたちのアプローチや問題意識はさまざまです。

たとえば第1章「ここはいかなる記憶の磁場となってきたか?」では、中林忠良、内藤礼、松浦寿夫が自身の作品と、松浦寿夫が触発されたセザンヌ、ドニ、あるいは中林忠良自身の表現の歴史的血脈をたどった先にいるオディロン・ルドンやロドルフ・ブレダンといった同館所蔵の先人たちの作品を併置。美術館をさまざまな時代や地域に生きた/生きるアーティストらの記憶群が同居し、それぞれの力学を交錯させあう磁場のようなものと定義したうえで、同館のコレクションがいかなる磁場を形成しているかを作品群をとおして検証しています。

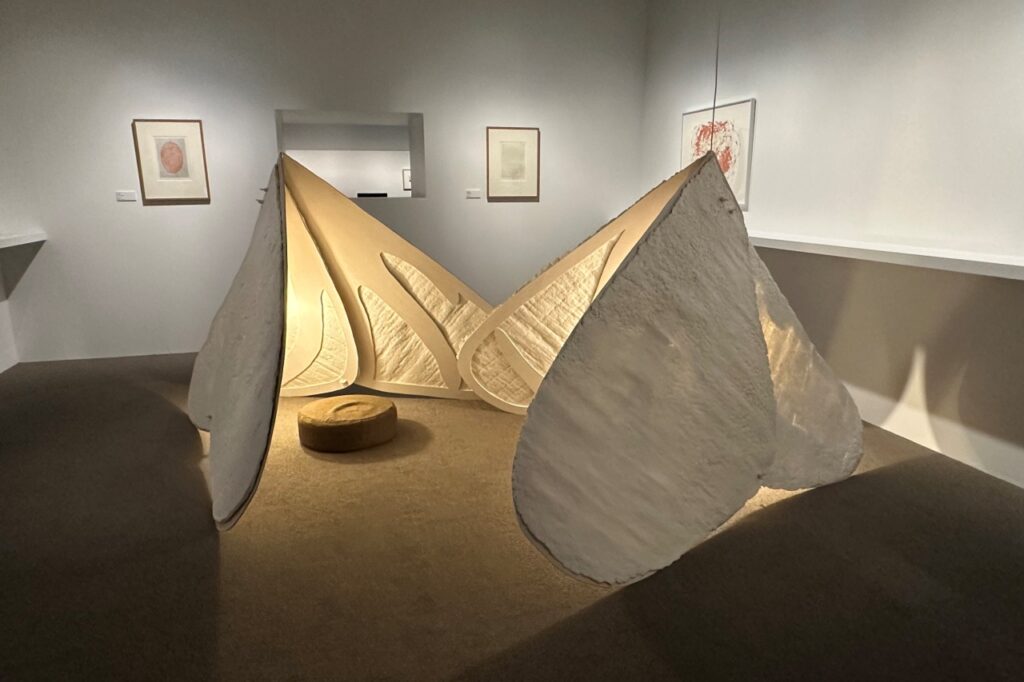

第2章「日本に『西洋美術館』があることをどう考えるか?」では、小田原のどかが新作インスタレーション《近代を彫刻/超克する── 国立西洋美術館編》の中で、同館のシンボルにもなっているオーギュスト・ロダンの彫刻《考える人》を真っ赤な絨毯に台座から外した状態で横倒しさせており、非常に目を引きます。

裏側まですっかり見えるようになっていて、おそらく後にも先にもこの状態の《考える人》を見る機会はないだろうと、座り込んでじっくりと鑑賞する来場者も少なくありませんでした。《考える人》が転倒すると、クッションの絶妙に心地良さような様子とあいまって寝入っているように見えて、どこかユーモラスです。

小田原は、日本が近代化する過程ではらまざるを得なかった同館の歴史的な「歪み」と、それを抱えたうえで西洋の美術館群と異なり地震が多発する地盤の上に建っているという点に強い関心を抱いたとのこと。

今回の新作インスタレーションは、1923年の関東大震災で倒れた《考える人》や、1922年の部落解放運動のなかで水平社宣言を起草し、のちに獄中で国家主義者へ転向を遂げた西光万吉の日本画《毀釈》、地震のたびに倒壊し作り直される五重塔を模したオブジェ、同館が独自に開発した免震台などを構成要素としています。地震と思想転向という小田原の考える日本の思想的課題を、インスタレーションで「転倒」に「転向」を重ね合わせながら展開することで複雑な問題提起の様相を呈していました。

第4章「ここは多種の生/性の場となりうるか?」において、無味無臭のニュートラルな場所たろうとする美術館の展示室の中に、人間の「生」の空間を作り直したのは鷹野隆大です。

個人では手が届かないような名品がもし現代の平均的な居室に並んでいたら、どう見えるだろうか。そう考えた鷹野は、同館の所蔵するギュスターヴ・クールベやフィンセント・ファン・ゴッホ、ルカス・クラーナハ(父)の絵画、エミール=アントワーヌ・ブールデルの彫刻と自身の写真作品とを、なんとIKEAの家具で構成された空間に展示したのです。

IKEAの製品は権威を示す装飾性を排除し、シンプルで豊かな生活を送れるようにするモダニズム・デザインの極地であると鷹野は見なしています。そうした手頃なおしゃれで満たされた私たちの日常空間にはけして登場しえない、権威ある美術館のなかにあるはずのクールベやブールデルが置かれる状況は、誰しもすぐに違和感を覚えるのではないでしょうか。「男は強い」というある種の型を過剰に表現した筋骨隆々のヘラクレス彫刻も、同館の前庭にあれば堂々たる威容にほれぼれするところですが、このスマートな部屋にはいかにもミスマッチで、現代的な感覚に対立するものとして映ります。

心理的距離が近づいたことで作品の見え方が変わっていきますが、同時に、展示空間に左右されない、作品そのもの”だけ”を鑑賞する/価値をはかることの難しさも実感しました。

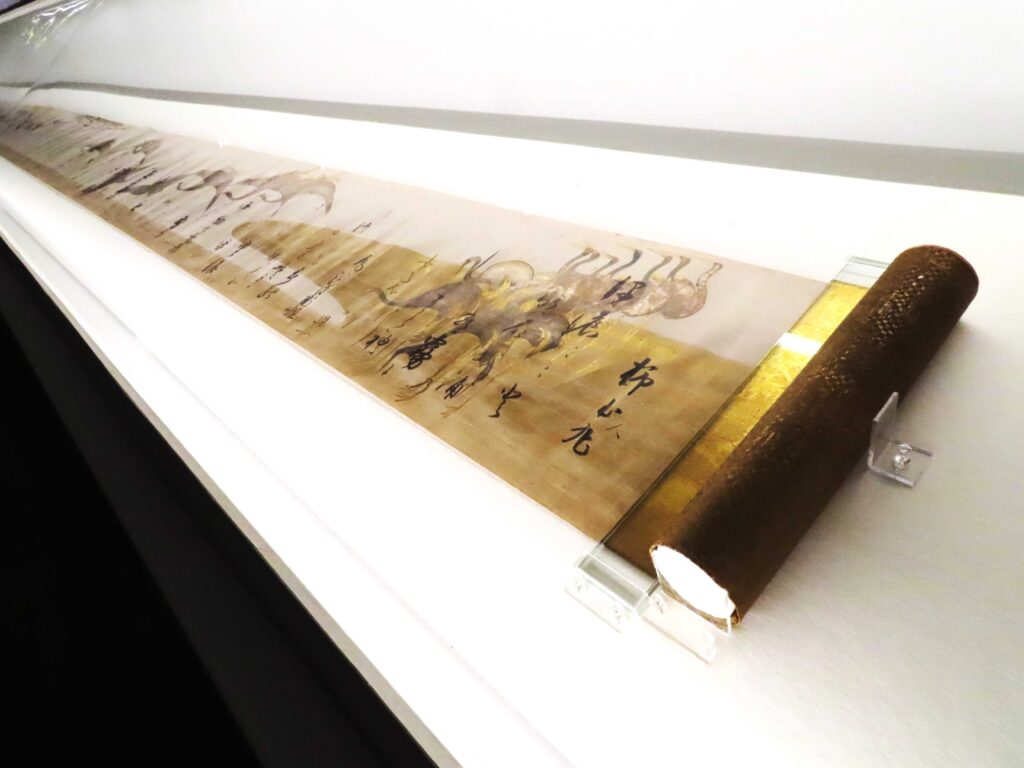

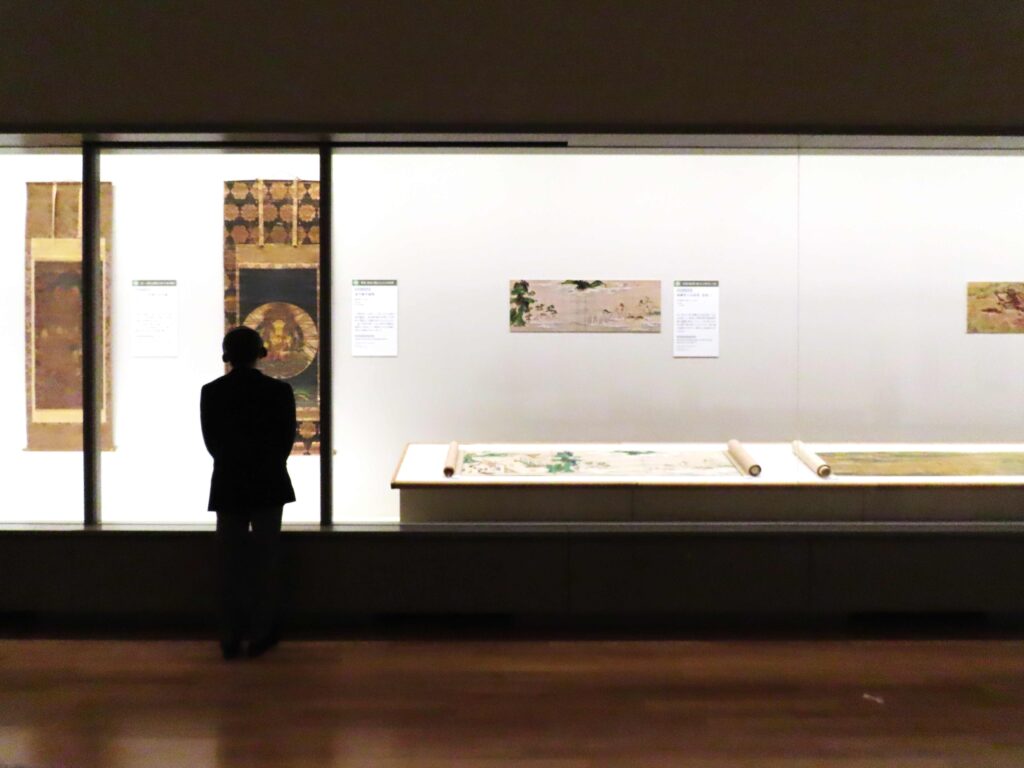

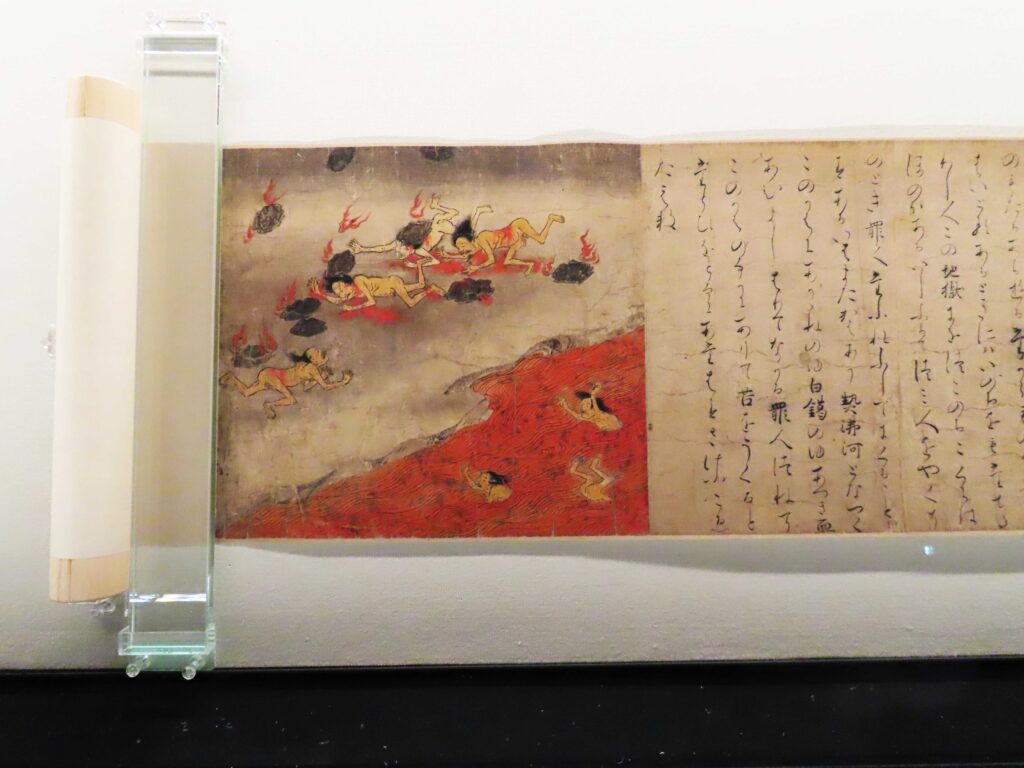

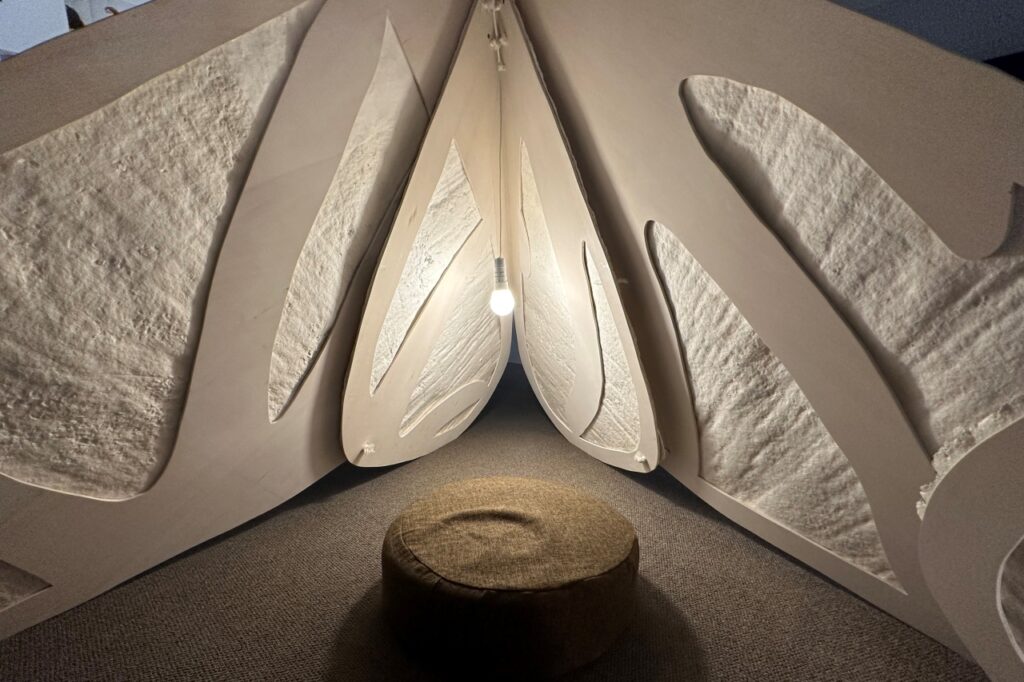

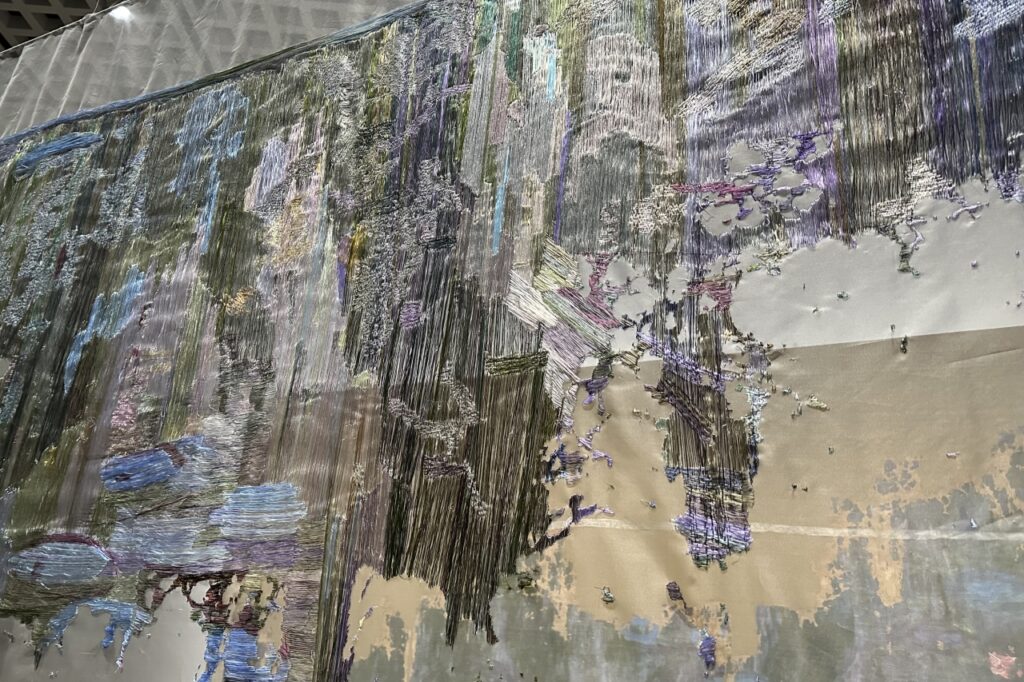

美術館は作品を不死の状態に保ち、永続的に未来へと残してゆくことを望む機関でありながら、物質としての作品は時とともに緩慢ながら変化せざるを得ません。第5章「ここは作品たちが生きる場か?」では、竹村京が2016年にルーヴル美術館で大きく破損した状態で発見されたのち、同館所蔵となった旧松方コレションのクロード・モネ《睡蓮、柳の反映》に着目。

最低限の保存処置のみ施されていた縦199.3×横424.4cmという巨大な油彩画の欠損部分を、半透明の布に絹糸で想像的に補完し、二重構造にして見せる作品《修復されたC.M.の1916年の睡蓮》を発表しました。

竹村は、過度な修復により、ある時期に作られた作品がさまざまな時代の人々が考えた「物言い」によって上書きされてしまうことに否定的です。本作では、失われた過去の記憶を「西洋絵画を日本語に変換するよう」に、可逆的に解くことのできる絹糸で繊細に翻訳しなおす作業により、作品に輝きを与えつつ欠損をありのままに肯定しながら未来に残すという保存方法が実践されています。

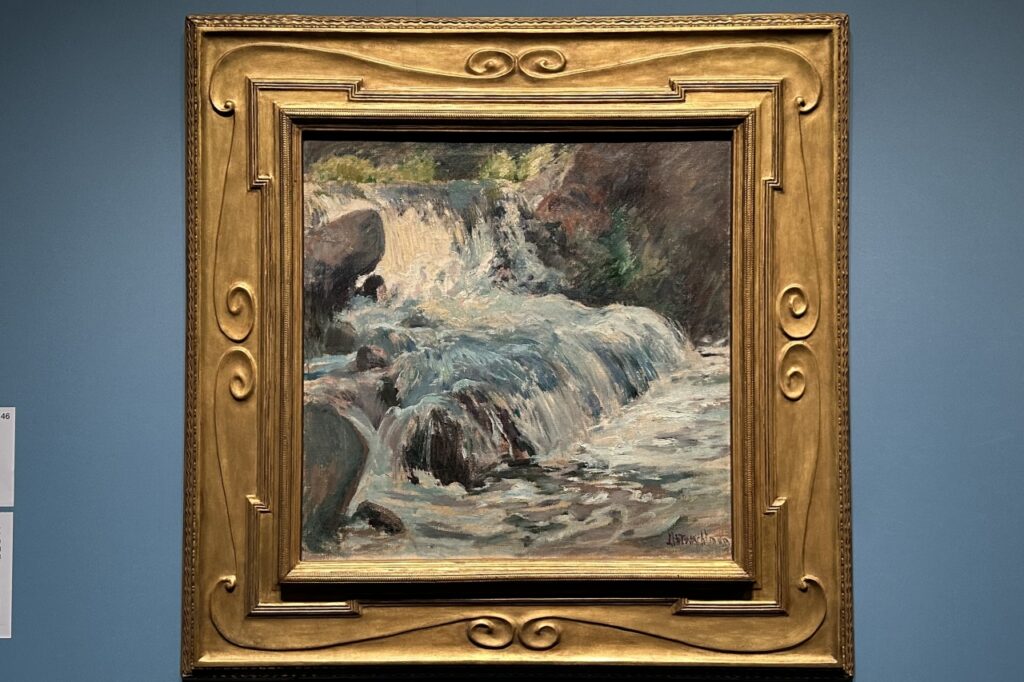

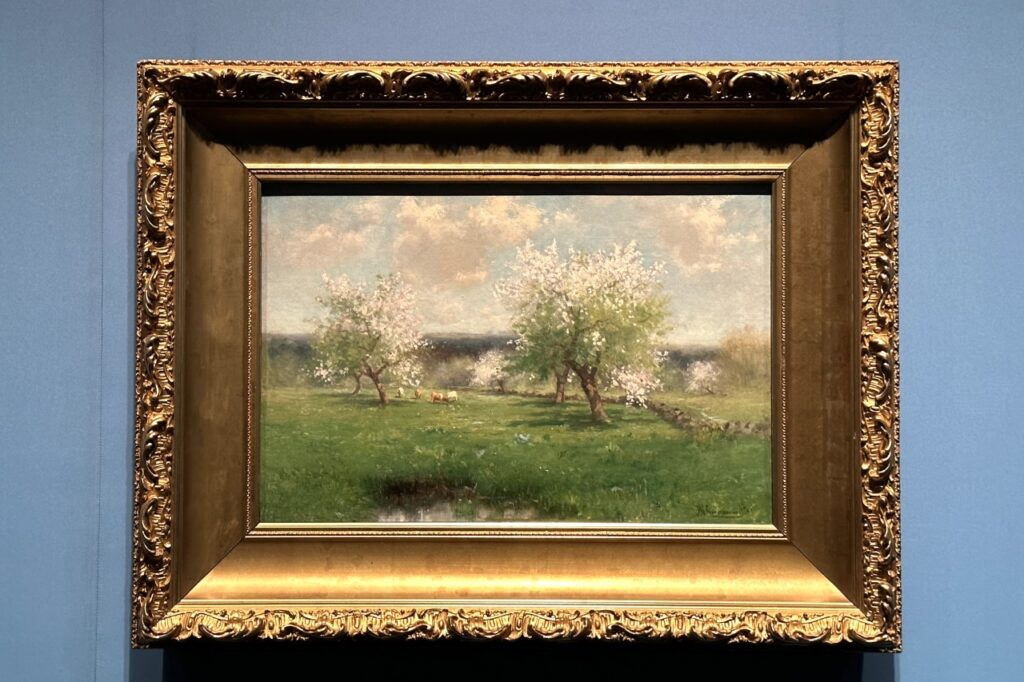

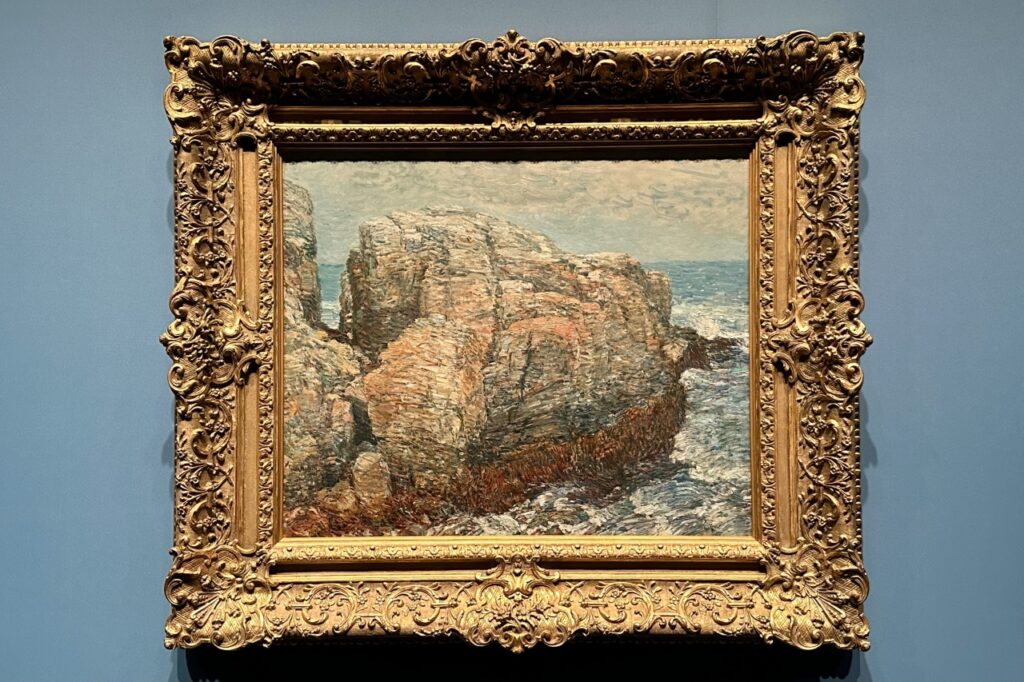

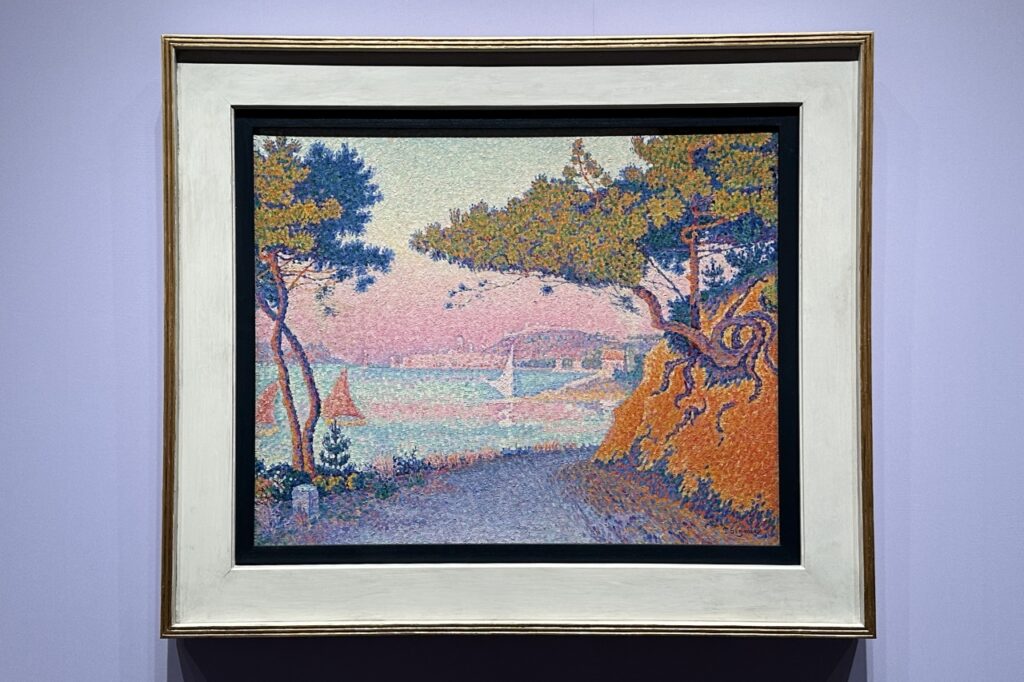

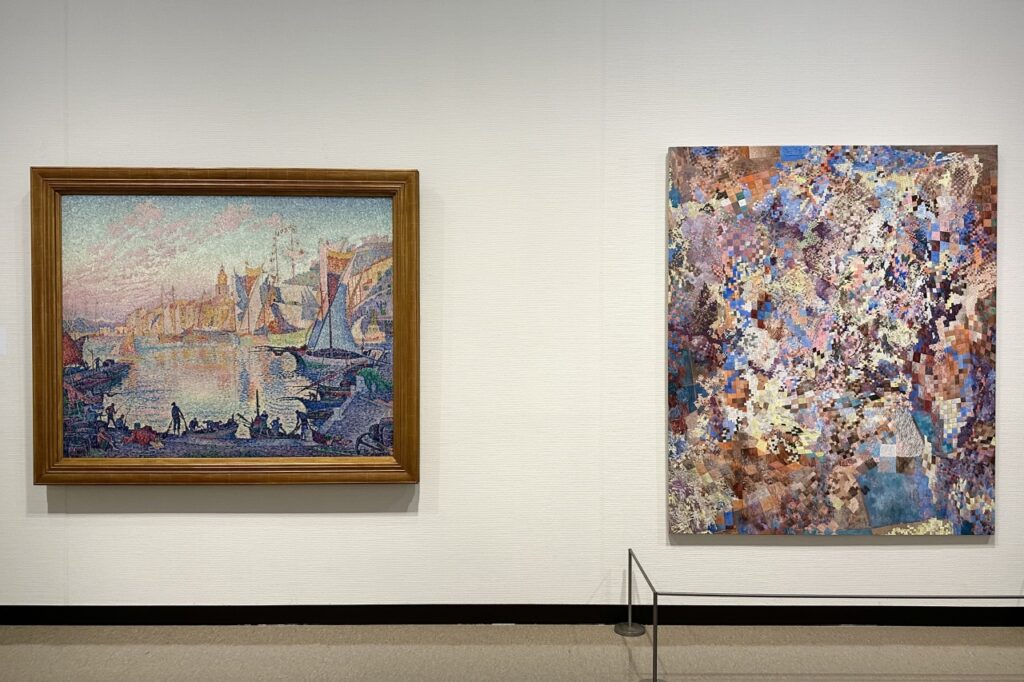

最終章の第7章「未知なる布置をもとめて」では、杉戸洋、梅津庸一、坂本夏子、2014年に亡くなった辰野登恵子の作品を、クロード・モネ、ポール・シニャック、ジャクソン・ポロックなど、かつての高度に実験的であった絵画と同じ空間でシンプルに対峙させることで、日本の「現代美術」と呼ばれるものについて思考し、その実験性の射程をはかろうと試みています。

本展企画者である国立西洋美術館 主任研究員の新藤淳氏は、本展の準備過程で「率直に申し上げて、国立西洋美術館というのはいまの気鋭のアーティストたちを触発する場とはなりえてこなかったのではないかという想いが強く残りました」と話します。本展の参加アーティストの中には、国立西洋美術館という場やそのコレクションから着想を得た者もいるが、それは機会を用意したからであると。

そのため、最終章では国立西洋美術館のコレクションがいまを生きるアーティストをどのように触発してきたか/しうるかを問うのはやめ、「過去の作品に今日のペインターたちの絵がいかに拮抗しうるかを問いたいと考えました。そこで作家間の時代を超えた相互の問題意識の類似や差異が浮かび上がればと思っています」と構成意図を説明しました。

新藤氏が「自分のキュレーションの手つきというもの自体にご批判も多くあるだろう」とも語る本展は、さまざまな声が挙がることが織り込み済みというより、むしろ積極的に批判を求めている印象を受けます。国立西洋美術館やそのコレクションの在り方に、参加アーティストたちがどのようなメッセージを発したのか。これが日本の現代美術界にどのように影響していくのか。ぜひ足を運んでいただき、鋭い眼差しでその全貌を確認していただきたいです。

「ここは未来のアーティストたちが眠る部屋となりえてきたか?──国立西洋美術館65年目の自問|現代美術家たちへの問いかけ」概要

| 会期 | 2024年3月12日(火)~5月12日(日) |

| 会場 | 国立西洋美術館 企画展示室 |

| 開館時間 | 9:30~17:30(金・土曜日、4月28日[日]、4月29日[月・祝]、5月5日[日・祝]及び5月6日[月・休] は9:30~20:00) ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日、5月7日(火) ※ただし、4月29日(月・祝)、4月30日(火)、5月6日(月・休)は開館 |

| 観覧料 | 一般2,000円、大学生1,300円、高校生1,000円

※中学生以下は無料 |

| 主催 | 国立西洋美術館 |

| 問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式ページ | https://www.nmwa.go.jp/jp/exhibitions/2023revisiting.html |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式ページ等でご確認ください。

記事提供:ココシル上野