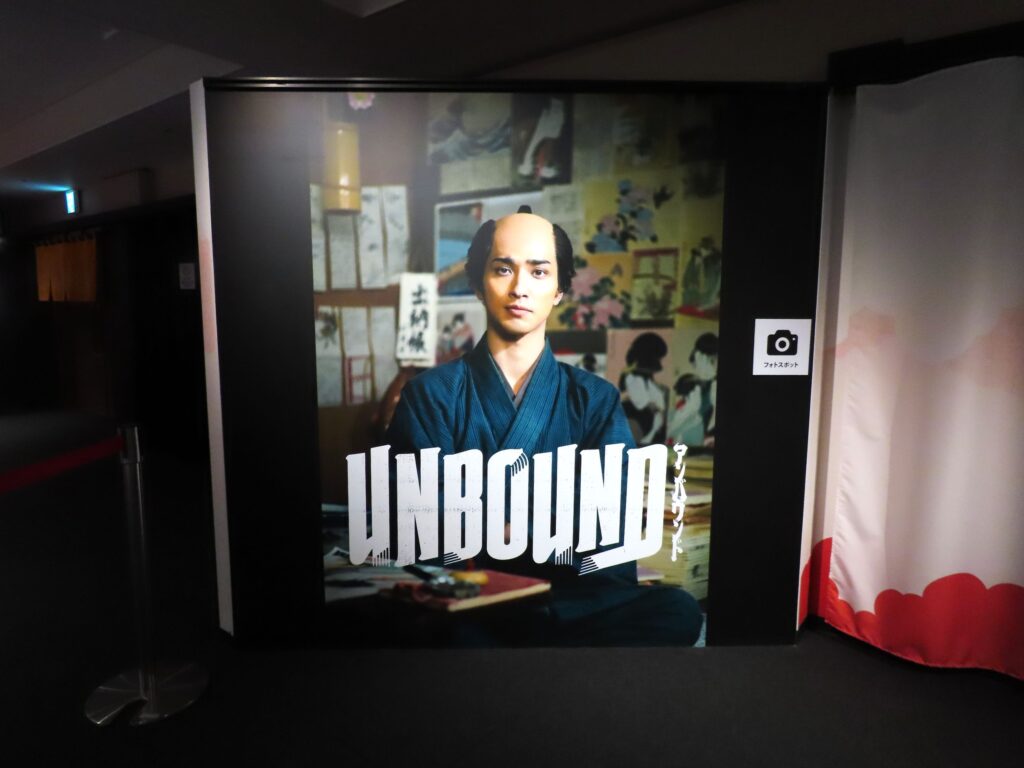

台東區一葉紀念館

台東市一葉紀念館目前正在舉辦名為「一葉居住的下谷龍泉寺町」的特別展覽,展現樋口一葉在下谷龍泉寺町(現龍泉)的生活,這裡也是她代表作《竹倉部》的背景地。展覽將於2025年10月25日(星期六)至12月21日(星期日)舉行。

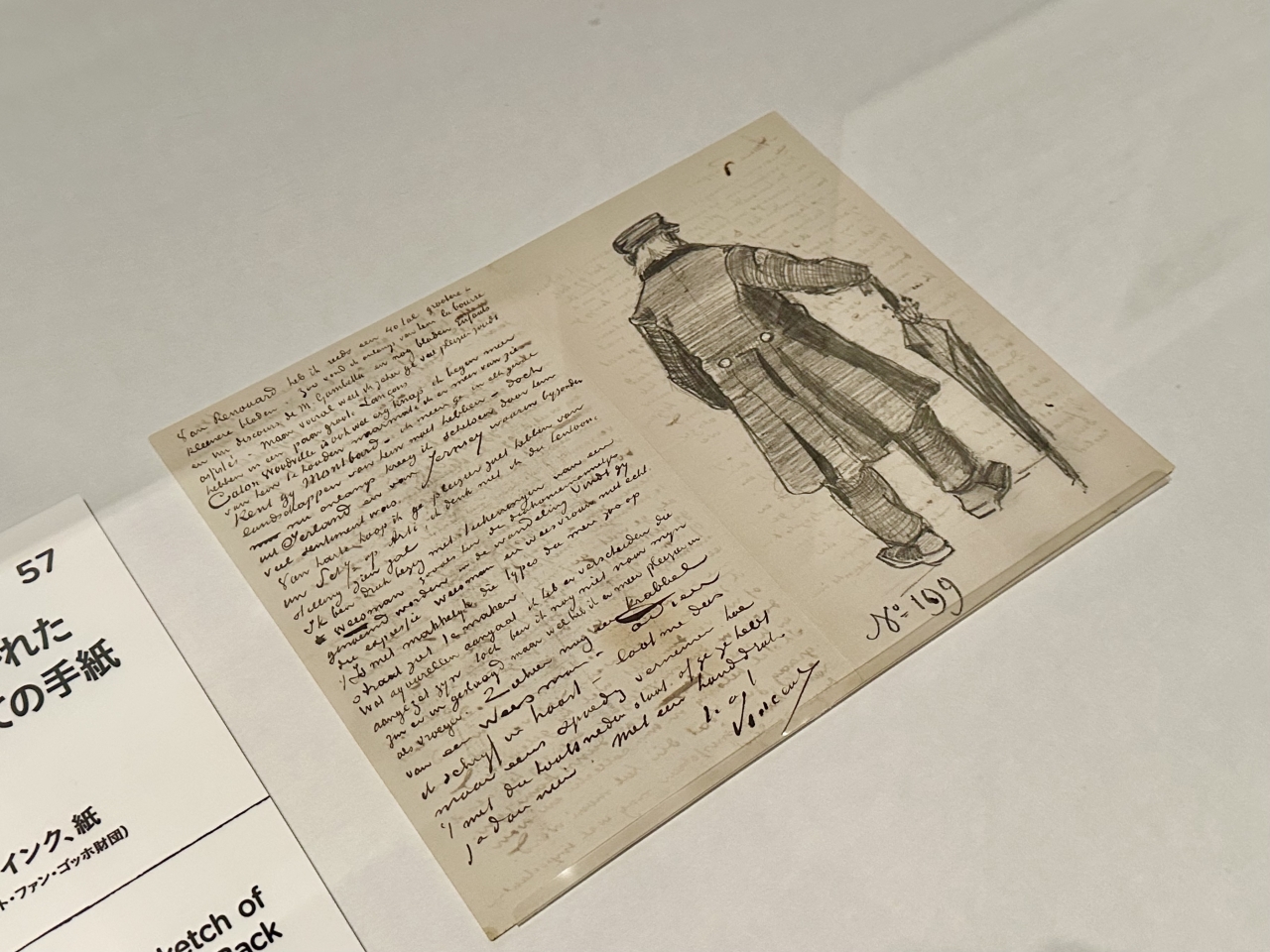

| ■ 台東市一葉紀念館<br />為了保存明治時期傑出女作家樋口一葉的文學成就,眾多志工齊心協力,於1961年創建了這座日本首座專門紀念女性作家的文學博物館。 2006年,受一葉肖像被選為新版5000日元紙幣的啟發,這座破舊的建築進行了翻新。另一大亮點是建築師柳澤隆彥的精美設計。館內收藏並展出了大量珍貴資料,展現了一葉的創作活動和生活方式,其中包括《竹倉部》的未完成手稿、信件以及和歌條。 |

在下谷龍泉寺町的生活經歷,成就了「奇蹟般的14個月」。

樋口一葉(本名:夏)1872年(明治5年)出生於中產階級家庭。她從小就展現出人的天賦,14歲時進入中島歌子的詩歌學校萩野屋,學習古典詩歌、和歌和書法。

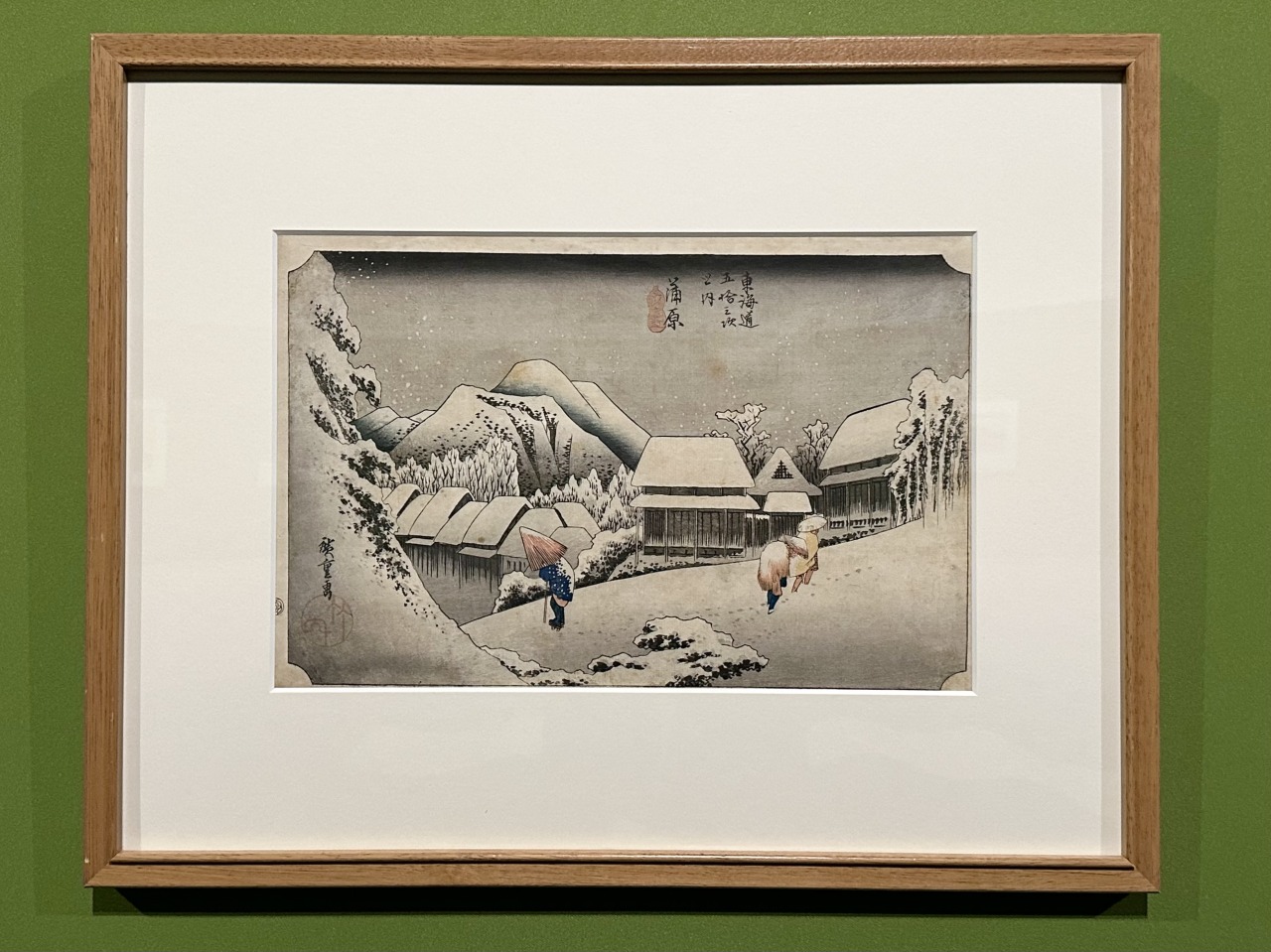

1889年,他的父親因病去世,給他留下了巨額債務。年僅17歲的他被迫承擔起養家的重任,過著艱辛的生活,供養母親瀧和妹妹國。他師從報社記者兼作家花井東水,並於1892年在文學雜誌《武藏野》上發表了小說《山櫻》,正式以小說家的身份出道。他試圖用作品的版稅來補貼家用,但始終無法擺脫貧困。 1893年7月,他從寧靜的本鄉菊坂町搬到了吉原紅燈區附近的下屋龍泉寺町368番地,在那裡開了一家雜貨店和糖果店。他體驗了當地一年一度的盛事,例如洗足稻荷祭和鳥之市,並終日觀察著紅燈區裡來來去去的人群。

最終,他的生意並未步入正軌,九個多月後,他搬到了福山町丸山本鄉。從此,他潛心寫作,根據在下谷龍泉寺町的生活經歷,創作了一系列傑作,包括《竹藏部》、《濁江》和《十三屋》。這十四個月後來被譽為「奇蹟般的十四個月」。他的作品受到森鷗外和幸田露伴的盛贊,並收到許多邀約,但他卻在1896年因肺結核去世,年僅24歲。

特別展覽「下谷龍泉寺町,一葉生活的地方」介紹了下谷龍泉寺町的地方特色,這裡是一葉作為作家茁壯成長的沃土,並揭示了她在那裡的生活、所見所聞以及所學到的東西。

一葉居住的貧民窟

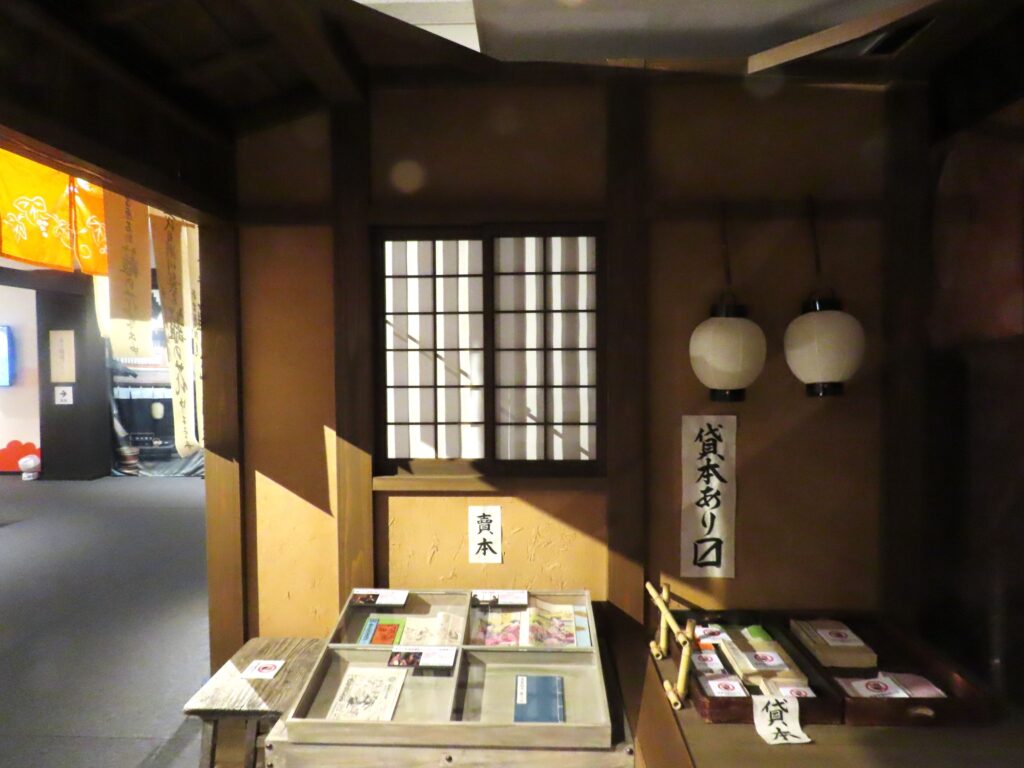

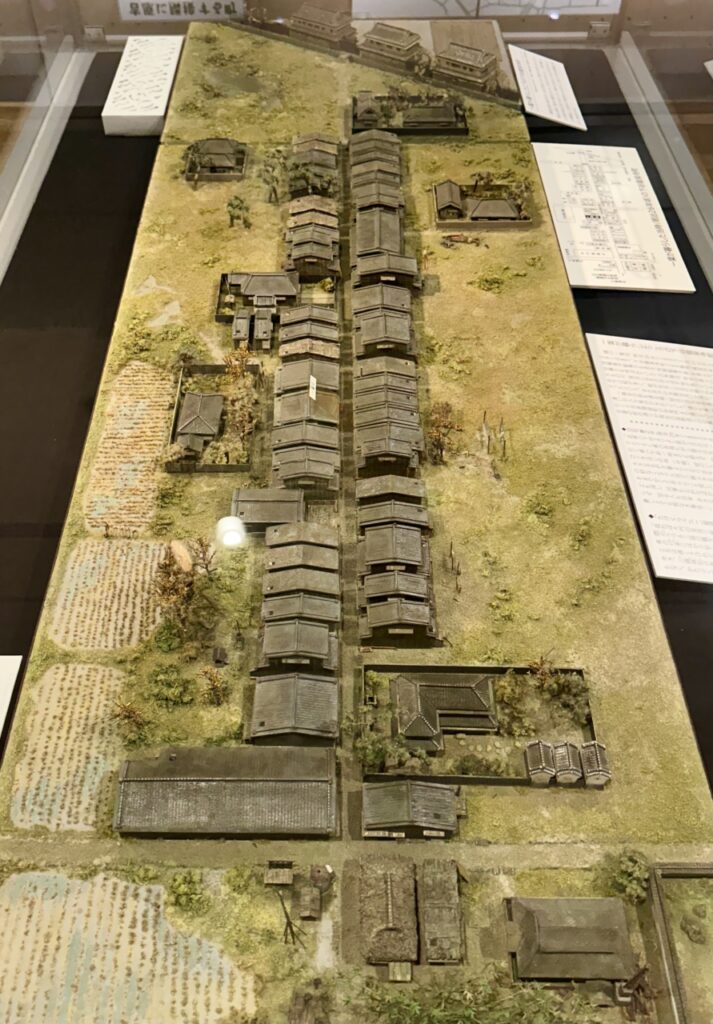

進入展廳,首先映入眼簾的是根據嚴謹的歷史考證和訪談資料,還原了下谷龍泉寺町當時的景象。展廳中央是伊一葉居住的兩棟公寓大樓,沿著大園寺通(現茶屋町通)筆直向前延伸,便可看到大羽黑道府的石牆和緊急關卡,這裡是吉原紅燈區的分界線。從這裡步行幾分鐘即可到達。

| ■ 「大羽黑護城河中倒映的燈光彷彿讓他們就在那裡,馬車來來往往,象徵著無比的繁榮。(略)轉過三島神社的拐角,沒有看到什麼大型建築,只有一排十棟屋簷下陷的公寓樓,總共二十棟……」 (總共二十棟…」開頭)摘自《竹倉部》開頭)摘自《竹倉部》開頭)

現代譯文:三層樓高的紅燈區燈火通明,喧鬧聲清晰可聞,連漆黑的排水溝裡也倒映著燈光。早晚車水馬龍,可見此地無比繁榮。 (略)然而,一旦轉過三島神社的街角,映入眼簾的並非高大醒目的豪宅,而是一排十來棟屋簷傾斜的排屋。 |

| ■ 「這棟房子位於從下谷到吉原的一條主幹道上。從傍晚開始,就能聽到馬車呼嘯而過的聲音和燈光。那景象,真是美得無法用語言形容。」(摘自日記《塵埃》)

這棟房子位於從下屋到吉原的唯一一條路上,到了晚上,人力車的吆喝聲此起彼伏,燈光忽明忽暗。那景象難以用言語形容。 |

連接三島神社和吉原娛樂區的大園寺通,曾是前往吉原的人力車的主要路線。結合模型和一葉的描述,吉原燈火輝煌、熙熙攘攘的三層妓院和川流不息的車流,與附近破敗的廉租房區形成了鮮明的對比。

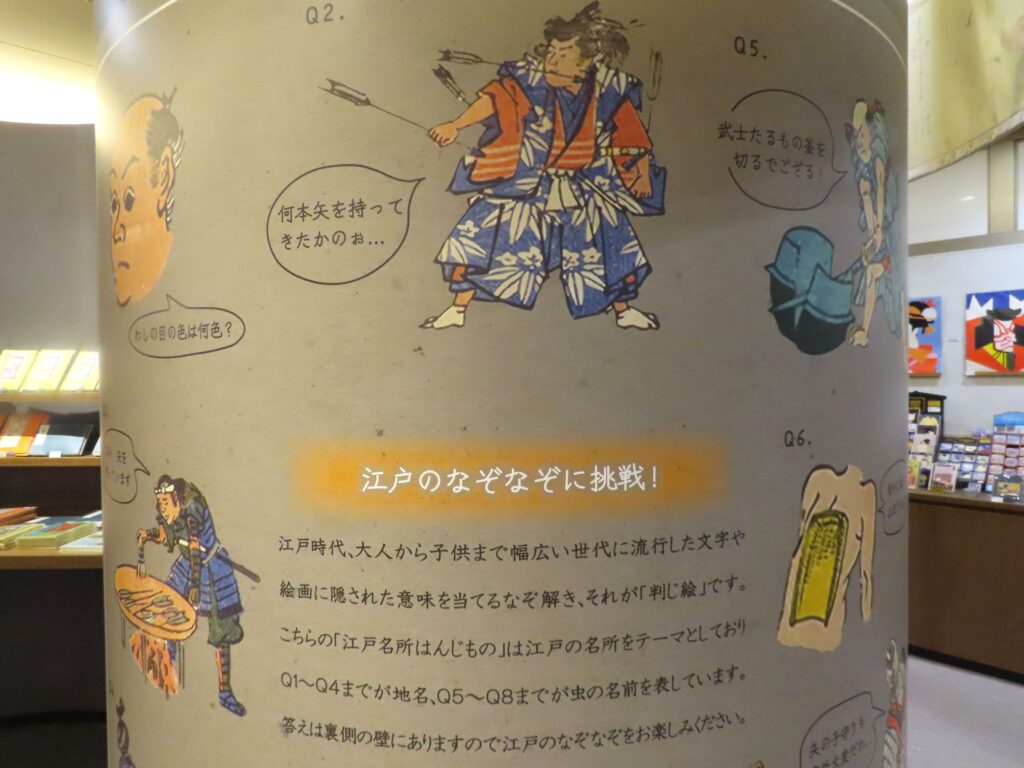

明治時代的吉原-孩子也對庭園著迷

《竹倉部》的故事發生在下屋龍泉寺町和吉原紅燈區,講述了一個情感豐富的故事,描繪了將來會成為和尚的信之、將來會成為妓女的綠以及他們的青梅竹馬翔太郎之間淡淡的愛情,以及他們在走向成年的過程中所面臨的衝突,所有這一切都發生在季節性事件的背景下。

故事始於8月18日,即洗足稻荷祭的前兩天,結束於第三鳥祭之後,大約在11月底或12月初,這與一葉在下屋龍泉寺町居住的時期重合。顯然,一葉的親身經歷深深融入了她的作品之中,據說許多角色都是以真人為原型創作的。

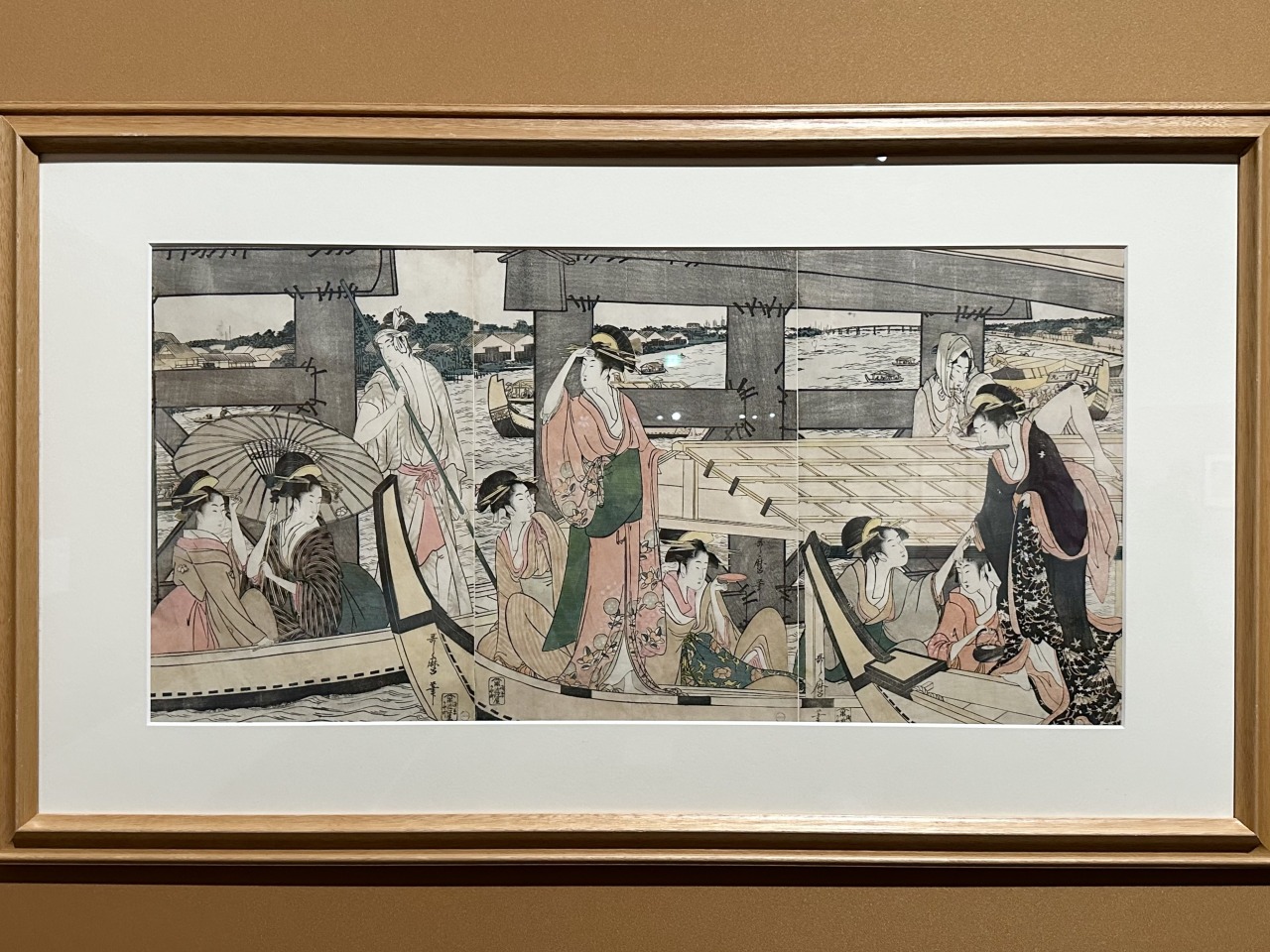

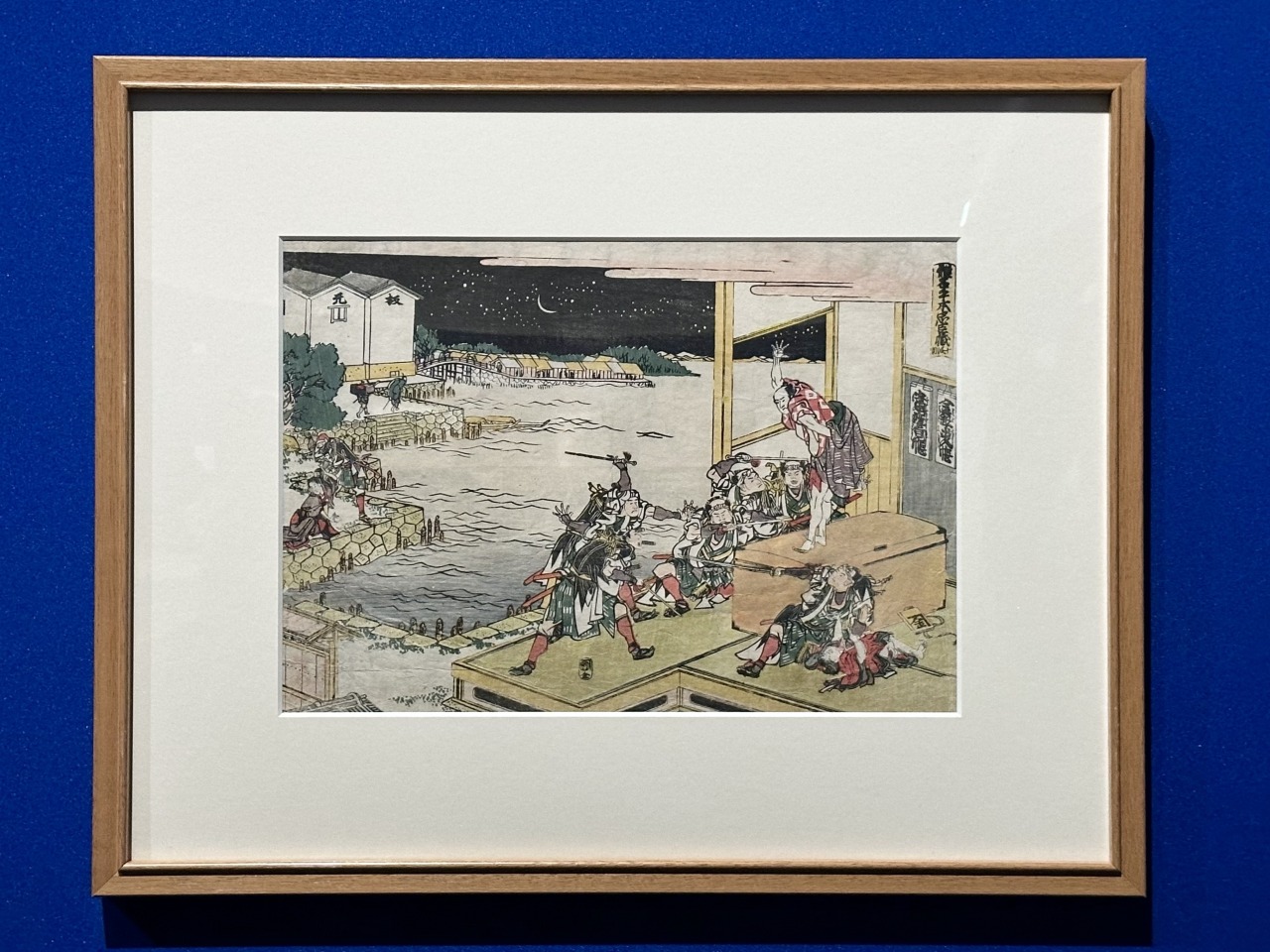

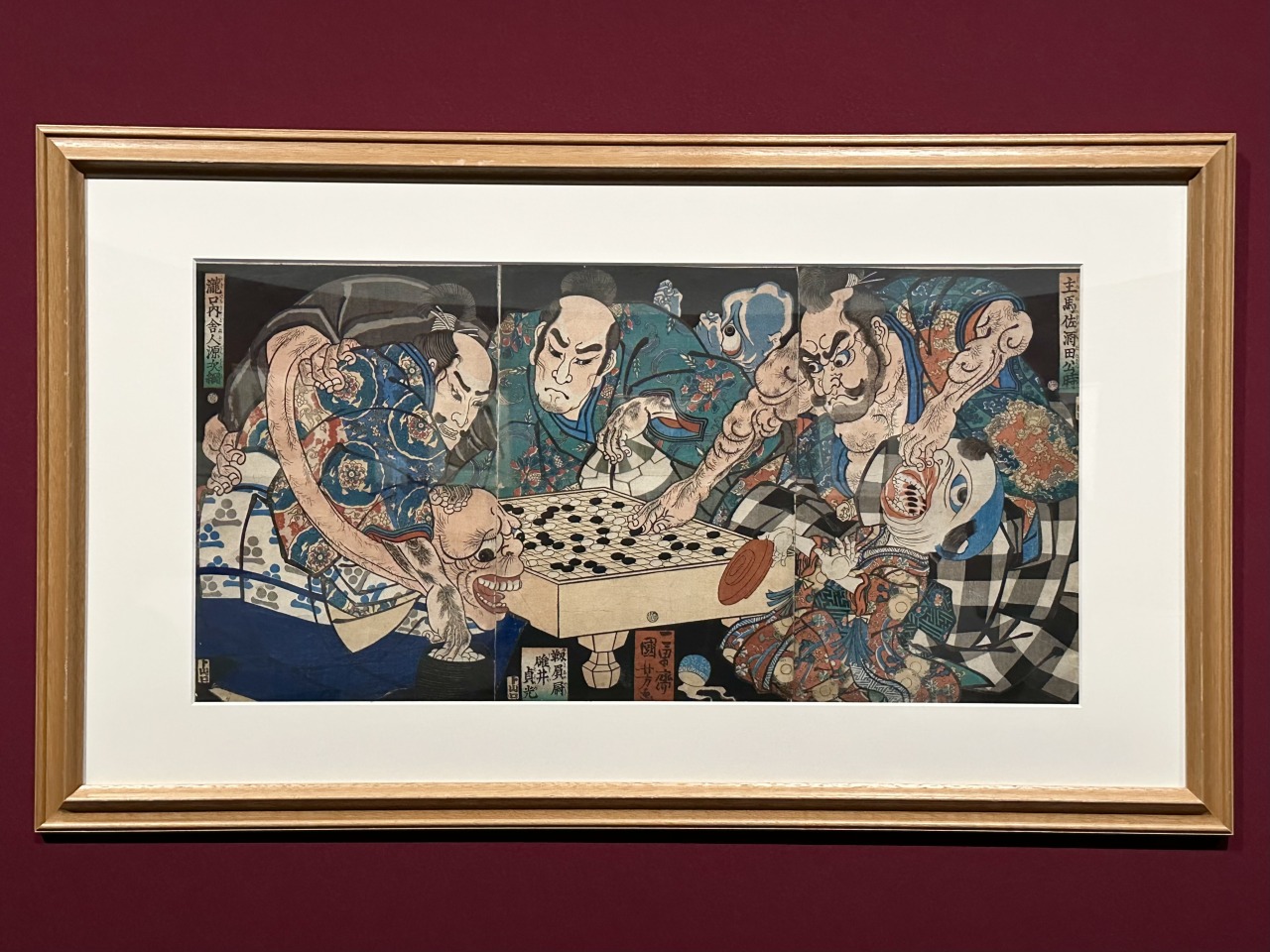

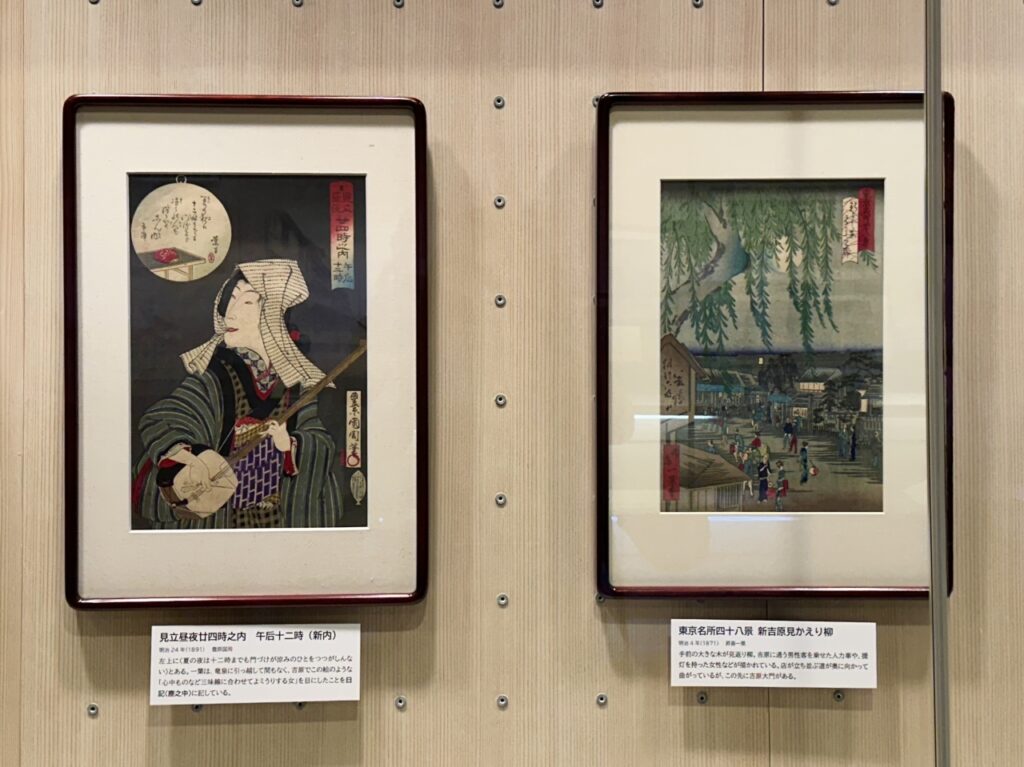

在錦繪版畫《新吉原稻本郎街角中町庭若即興圖》中,我們可以感受到熙熙攘攘的景象。這幅畫描繪了秋季的庭若,而庭若這一活動也出現在作品中。庭若是指藝伎在街邊攤位進行即興表演的活動。在吉原,春季的中町櫻花(夜櫻)、夏季的玉菊燈籠和秋季的庭若都是吉原的三大景緻,深受人們喜愛。一葉巧妙地將這些景緻融入她的作品中,生動地展現了四季的更迭。

下圖:Yoshu Shuen,《新吉原的喧囂》,1879 年

故事也描繪了孩子們完全沉浸在吉原的氛圍中,開始模仿仁和時代的藝伎,一葉對他們進步如此之快感到驚嘆,寫道:「孟子的母親也會驚嘆的。」可以說,只有真正生活在那個地區的一葉才能寫出如此真實的印象。

一葉不僅從外部觀察吉原,也親自前往探訪。她從為她安排工作的「引手茶屋」的女管家那裡了解到了花街的情況,欣賞了玉菊燈籠,並詳細記錄了在花街表演新奈伏舞的藝妓的年齡、衣著和舉止……每一次訪談都對日後竹倉部產生了深遠的影響。

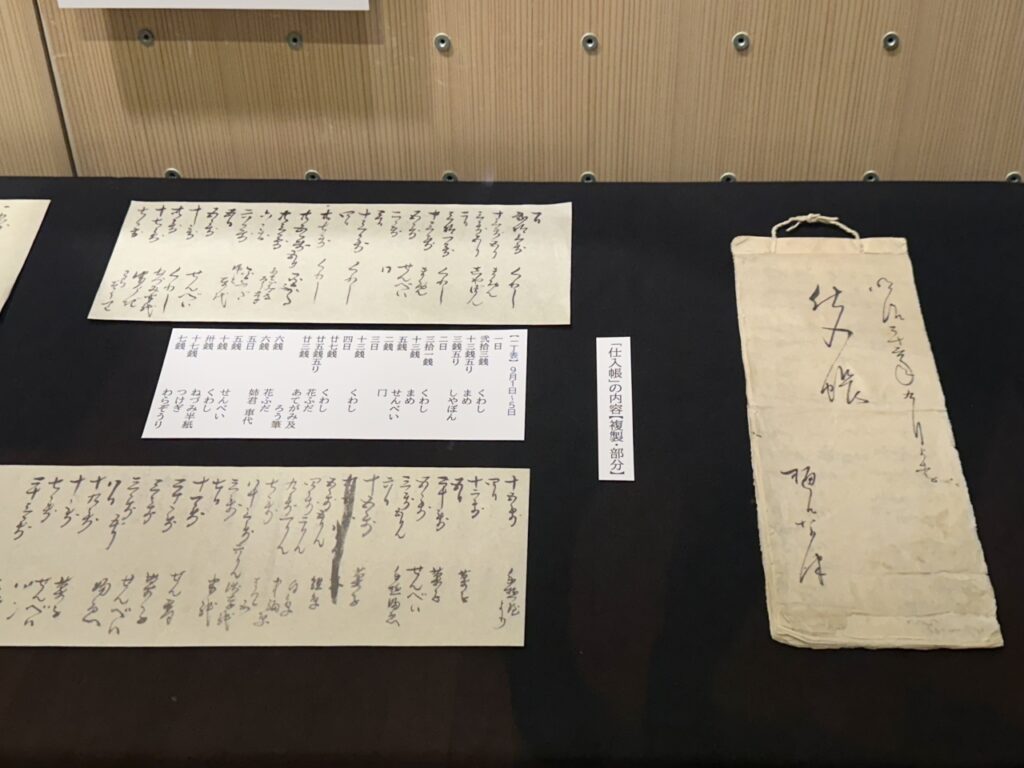

在糖果店裡反覆嘗試數日——有時還會抱怨

據說,一葉這幅引人注目的肖像畫的靈感來自她1893年8月6日日記《塵埃之內》中的一段文字:「第六天,晴空萬裡。我開店了。(省略)今晚我裝了第一批貨,……」8月6日是店裡開張的日子,起初,店裡出售各種雜物,例如刷子、草紙。一葉很快意識到,單靠這些不足以盈利,於是她求助於一位朋友的父親,他經營著一家糖果批發店,開始出售玩具和廉價糖果,例如面子、氣球和繪本。她每天都和來店裡的孩子交朋友。

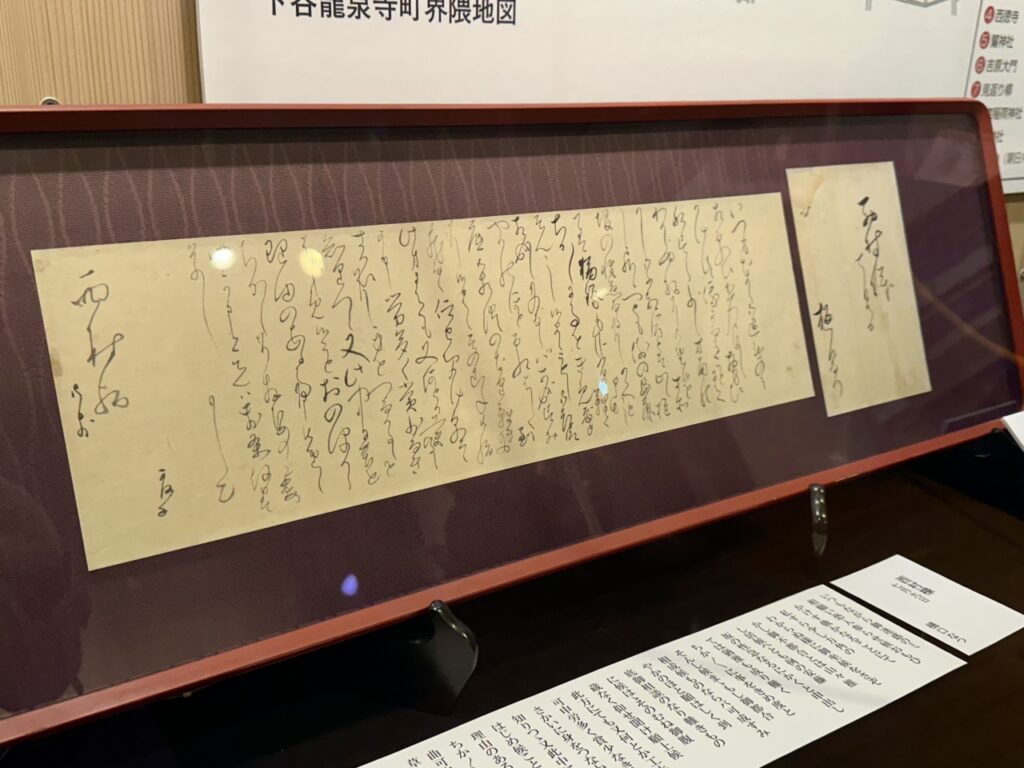

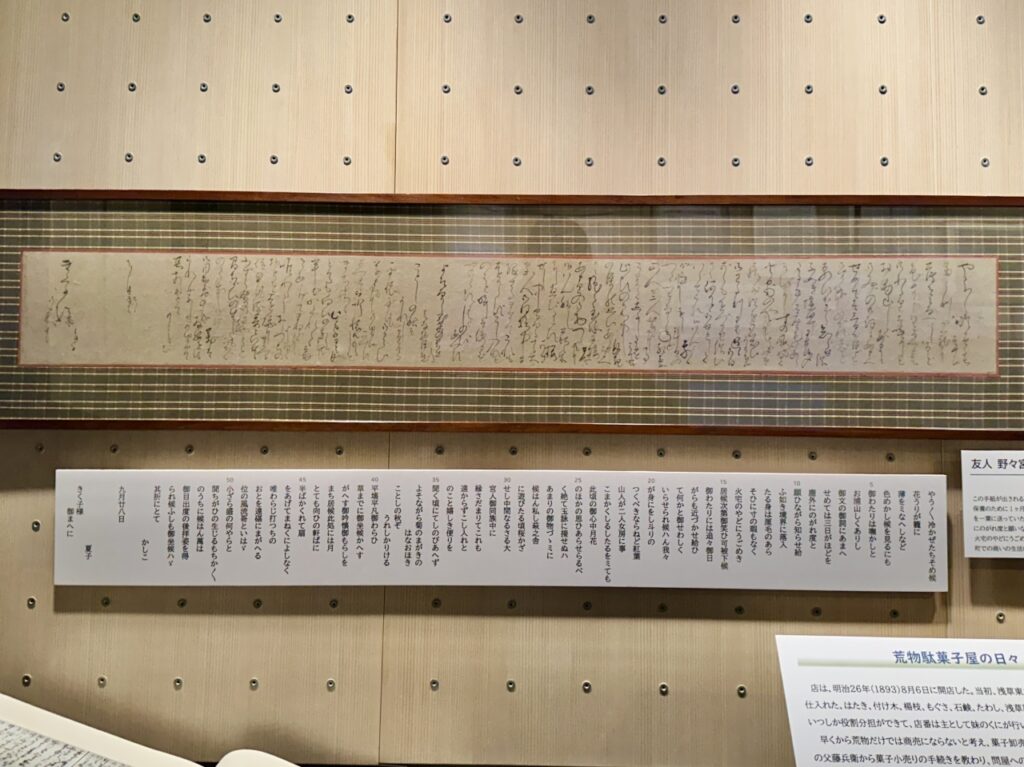

儘管一葉精力充沛,為了尋找新的住處,她甚至在盛夏酷暑中每天穿著木屐或草履步行20公里,但她卻難以承受忙碌的生意節奏,她的信件和日記中充滿了抱怨。例如,當她的朋友野宮菊子邀請她到千葉縣多古町的家鄉靜修時,一葉寫道:

| ■ “我希望至少能逃離塵埃三天……但我被困在一棟著火的房子裡,焦躁不安,一刻也不得安寧,還要與鄰居們的憤怒作鬥爭,而你們卻會嘲笑我。”

現代翻譯:我真希望能夠逃離這個煩心的世界,即使只有三天也好,但瑣事不斷湧現,我根本沒有時間做任何事,而且生活條件艱苦。請讓我笑一笑吧。 |

他在回信中帶著一絲自嘲的語氣描述了自己的處境。

儘管他嘗試了各種方法尋求幫助,但生意還是每況愈下,因為第二年一月,競爭對手在茶屋町大街開了一家店。最終,僅僅九個多月後,他就關掉了店鋪,搬到了本鄉丸山福山町的新家,決定專心寫作。

一葉重拾小說家之路

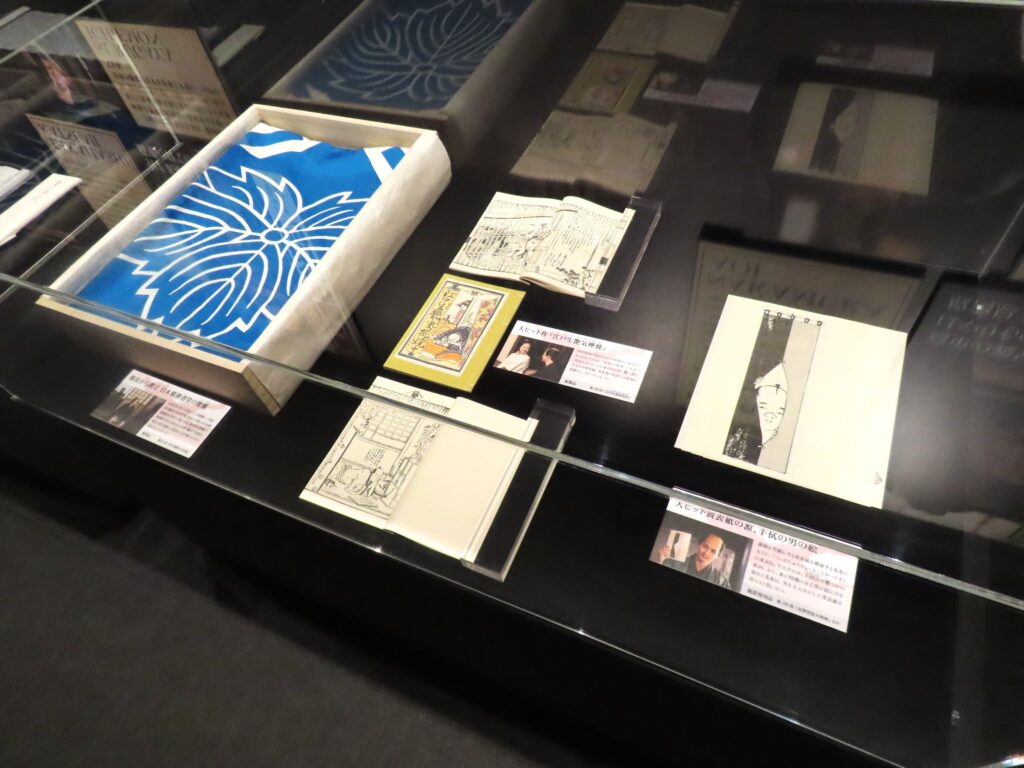

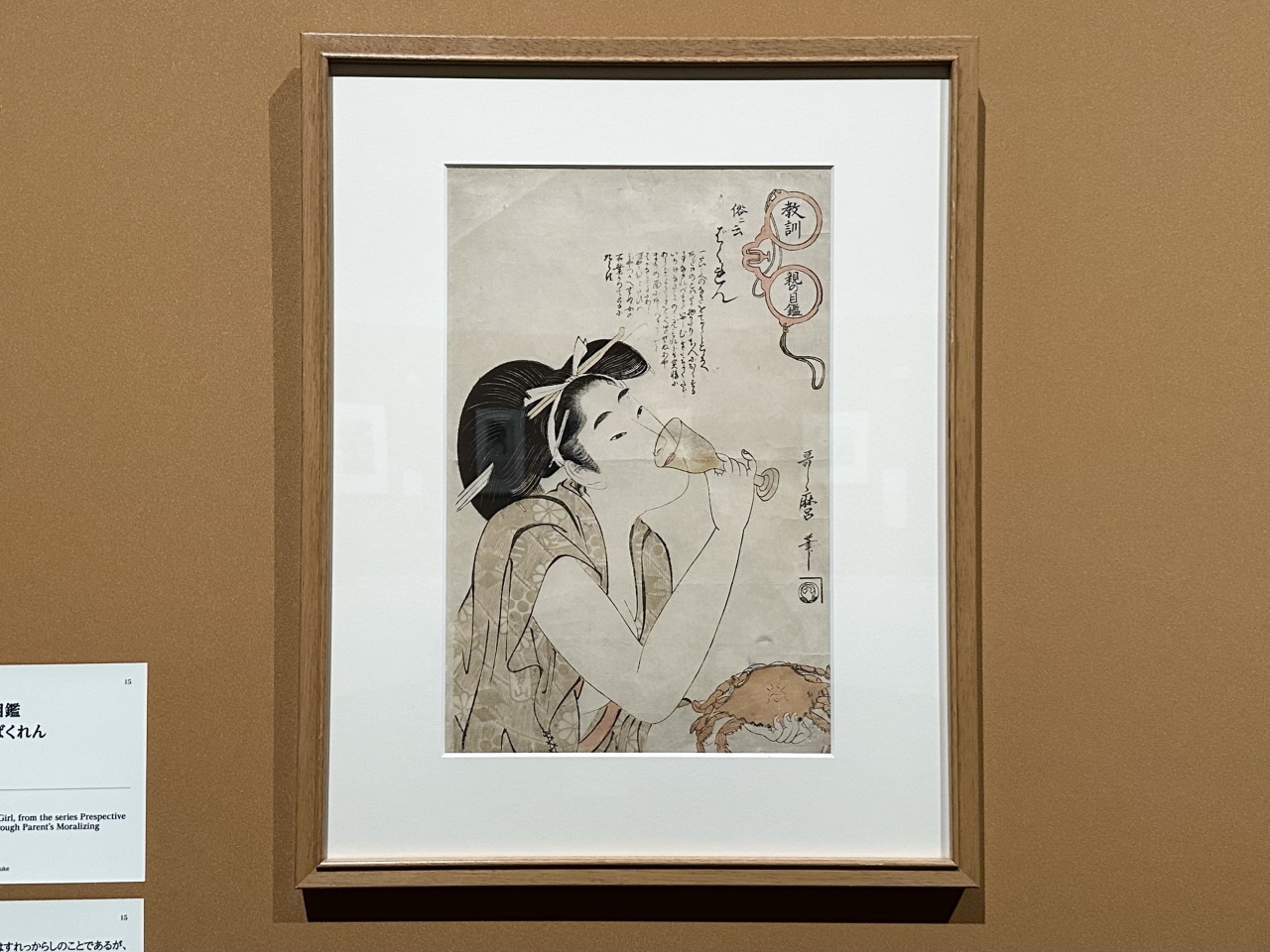

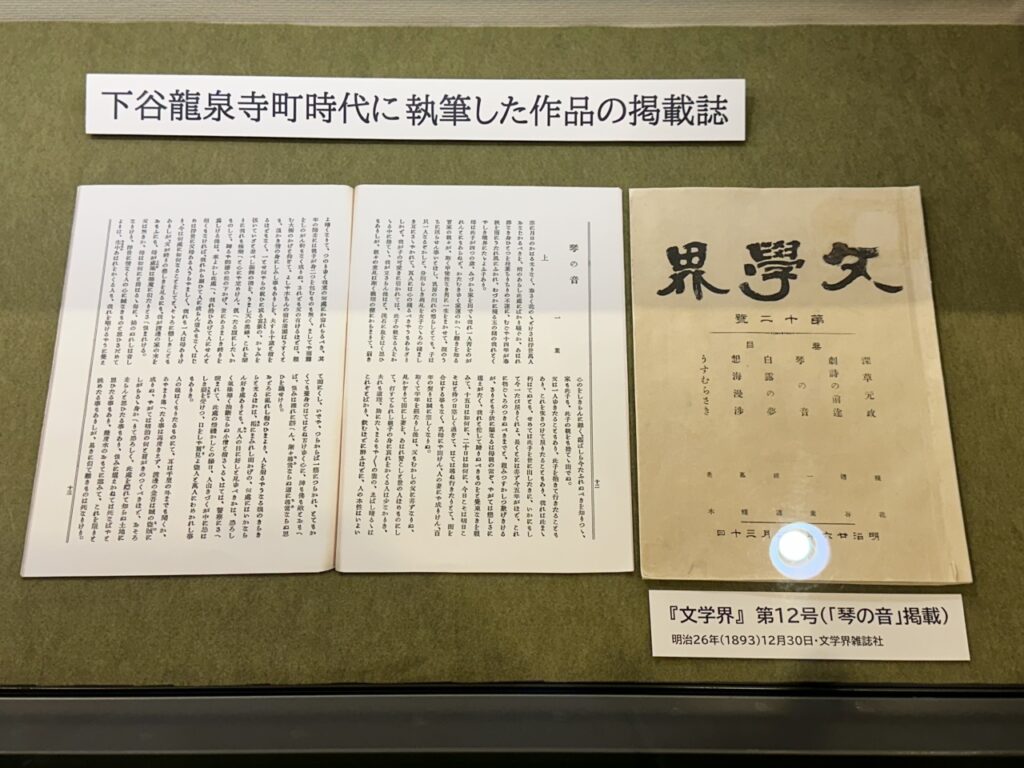

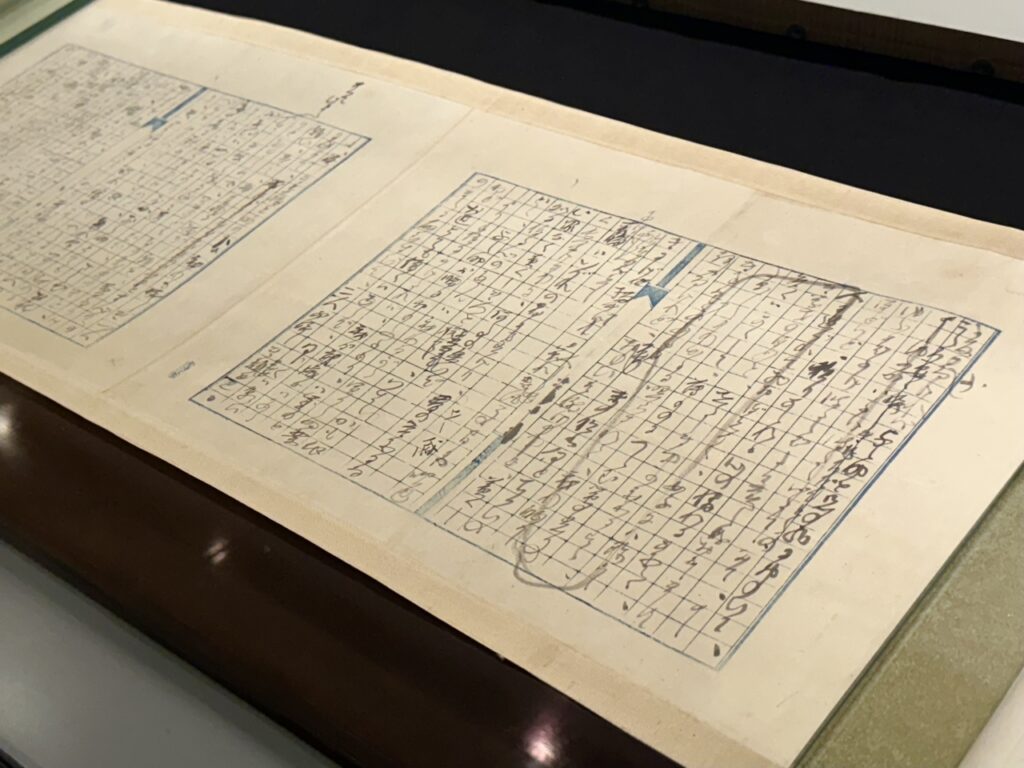

順便一提,即使在一葉住在下屋龍泉寺町,幾乎完全停止寫作期間,曾因《哀號》而讚賞她才華的作家星野天智和平田時,也一直耐心地勸說她繼續寫作,儘管她因繁忙的日程而猶豫不決。最終,她得以在他們創辦的雜誌《文學會》上發表了《琴之音》和《花籠》兩部作品。本次展覽展出了《花籠》的未完成手稿,上面留有修改和大量刪減的痕跡,反映了作者的創作歷程;同時展出了她記錄創作《琴之音》時痛苦掙扎的日記,以及這兩部作品最初發表的雜誌。

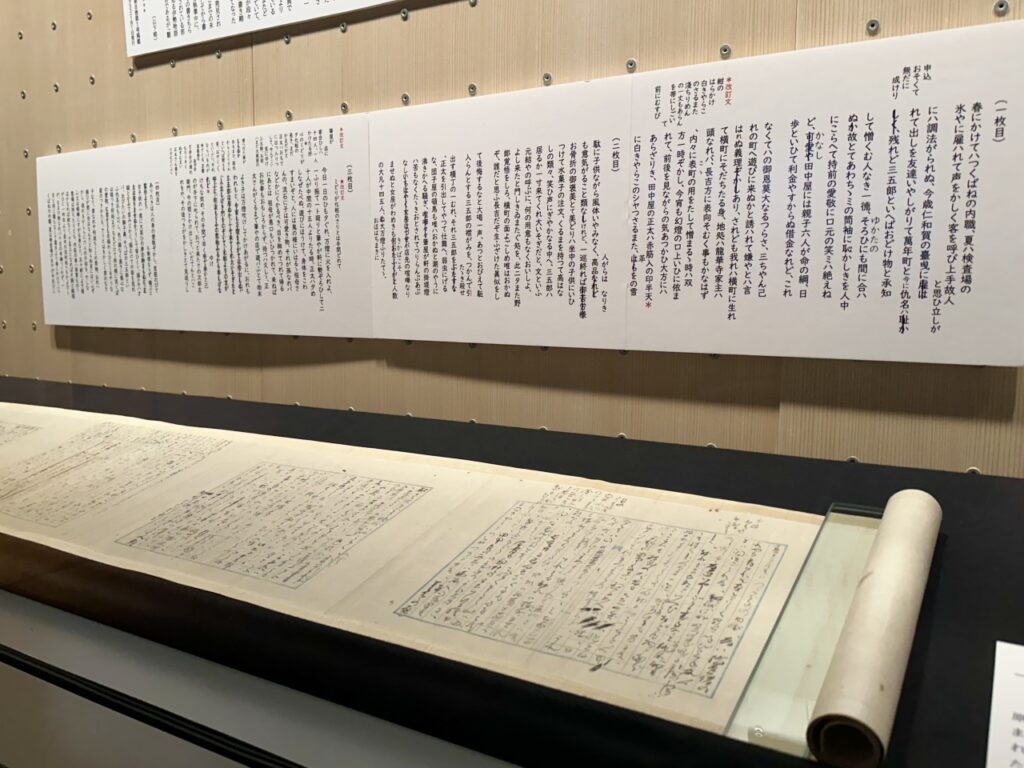

展廳盡頭陳列著與《竹倉部》相關的資料,包括未完成的草稿、摺紙書《竹倉部繪卷》,甚至還有收錄了刊登在《文藝俱樂部》雜誌上的手稿的書籍。未完成的草稿與最終版本的內容差異顯著,因此,將它們並排閱讀,定能發現新的內容。

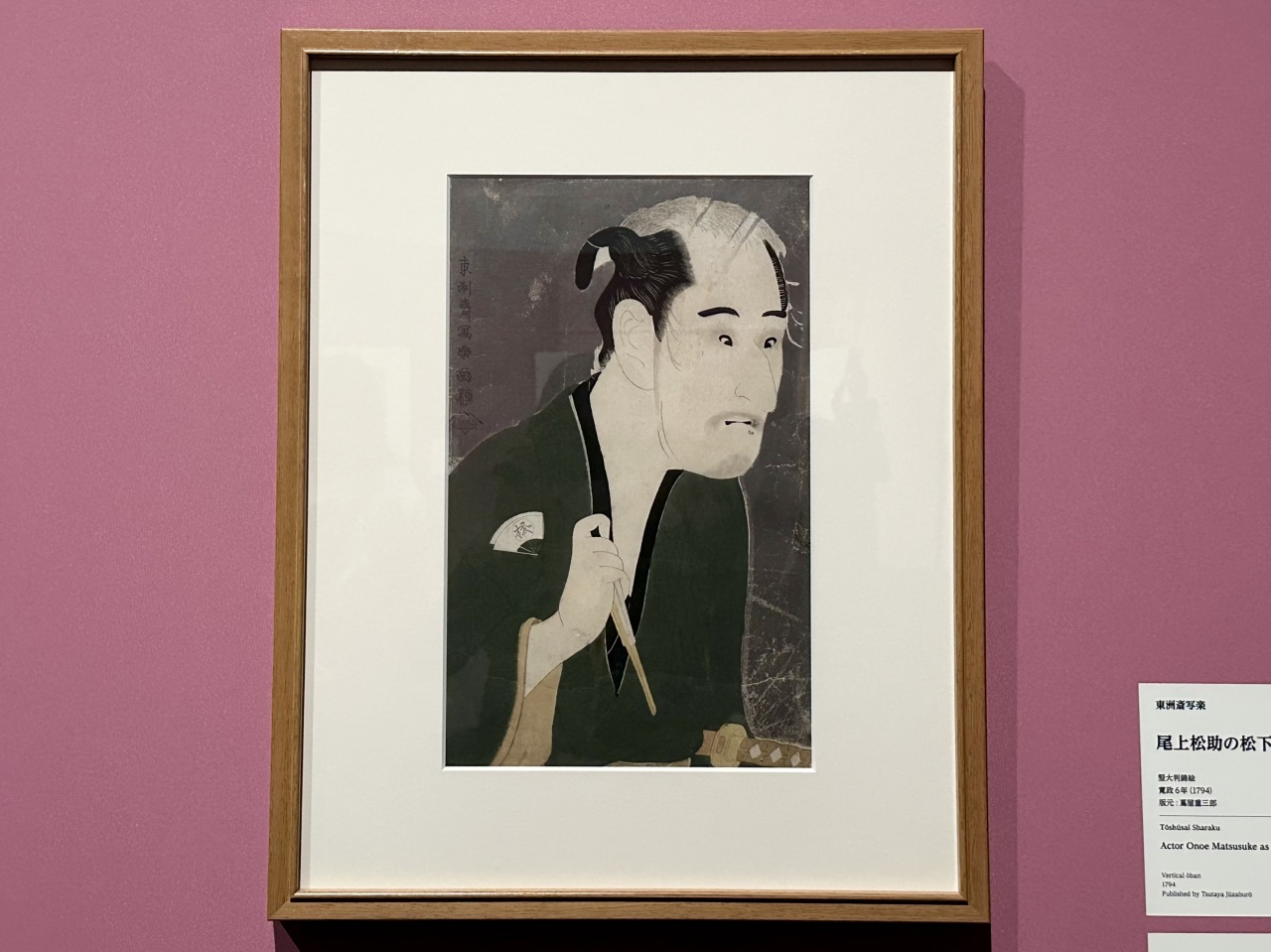

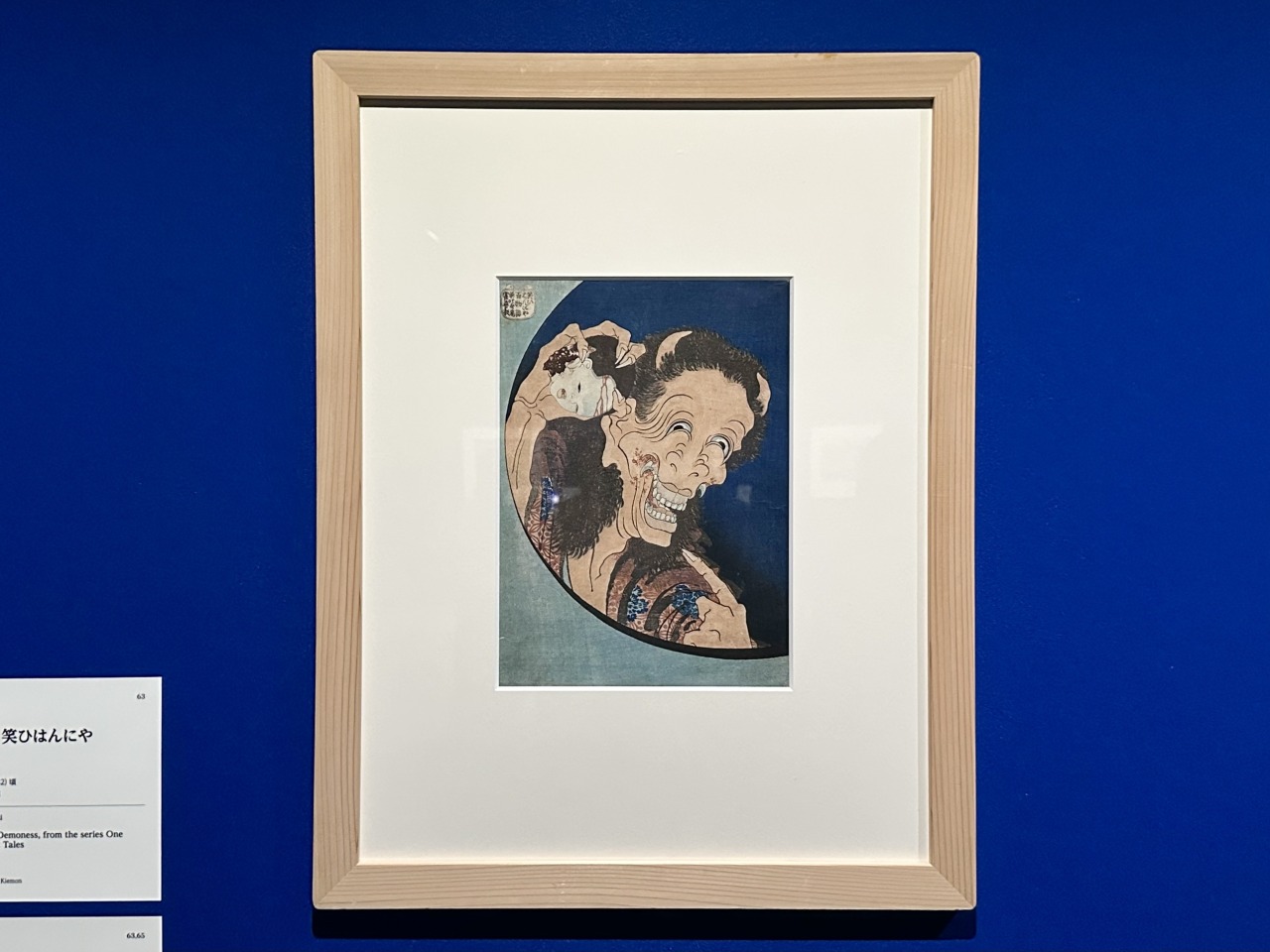

右圖:莊齋一慶,《東京四十八景:新吉原柳樹回望》,1891年

一葉早期的作品風格奇幻,也包括一些平凡的愛情悲劇故事。但她在下谷龍泉寺町的親身經歷,使她的風格轉向更為寫實,有時會描繪貧困和女性困境等殘酷的現實。本次展覽展現了她創作生涯中一個重要的轉捩點,正是這一轉折使她成為明治時期最傑出的作家之一。

此外,在距離一葉紀念館步行約兩分鐘的茶屋町通上,有一座紀念樋口一葉故居的紀念碑。自從一葉居住於此以來,由於關東大地震後為重建首都而進行的土地調整工程,龍泉地區已發生了顯著變化,但「從下屋到吉原的單一筆直道路」的痕跡仍然保留了下來。

沿著茶屋町通往東走,你會看到一根柱子,上面標示著吉原上屋町的緊急出口位置。除了參觀特展之外,不妨花點時間想像一下,從一葉的公寓裡看到的吉原花街是什麼樣子?

「下谷龍泉寺町,一葉居住的地方」特展概覽

| 日期 | 2020年10月25日(星期六)至12月21日(星期日) |

| 場地 | 台東區一葉紀念館(東京都台東區龍泉3-18-4) |

| 營業時間 | 上午 9:00 – 下午 4:30(下午 4:00 停止入場) |

| 休息日 | 每週一 |

| 入場費 | 成人:300日元;小學生、國中生和高中生:100日元

* 持有身體殘疾證明、復健證明、精神健康和福利證明或特定疾病醫療照護接受者證明的人士及其照護者可免費入場。 |

| 詢問 | 一葉紀念館 03-3873-0004 |

| 官方網站 | https://www.taitogeibun.net/ichiyo/ |

*本文內容截至訪談當天有效。請以官方網站為準獲取最新資訊。