國立自然科學博物館

國立科學博物館目前正在舉辦名為“大滅絕:生命史上的五大滅絕”的特展,該展覽聚焦於地球40億年曆史上發生的五次“物種大滅絕”,通常被稱為“五大滅絕” 。展覽將於2025年11月1日(星期六)至2026年2月23日(星期一,國定假日)舉行。

在生命史上,「滅絕」與「進化」密不可分。滅絕是指一個物種在沒有留下任何後代的情況下消亡,通常認為每百萬年約有10%的物種滅絕。另一方面,大規模滅絕是指不同分類群的物種在地質時間尺度上極短的時間內同時滅絕。

歷史上曾經有大約90%的物種滅絕,對生態系統造成了巨大衝擊。這或許會讓人對物種大滅絕現象產生負面印象。然而,儘管大約6600萬年前的小行星撞擊終結了“恐龍時代”,但哺乳動物迅速佔據了陸地生態系統,留下了物種空缺,隨後的多樣化進化過程最終孕育了人類。如此一來,新物種取代滅絕物種的現像在生命史上不斷重演。換言之,物種大滅絕是生命史上的重大轉捩點,也可以被視為推動生命演化和多樣化的重要動力。

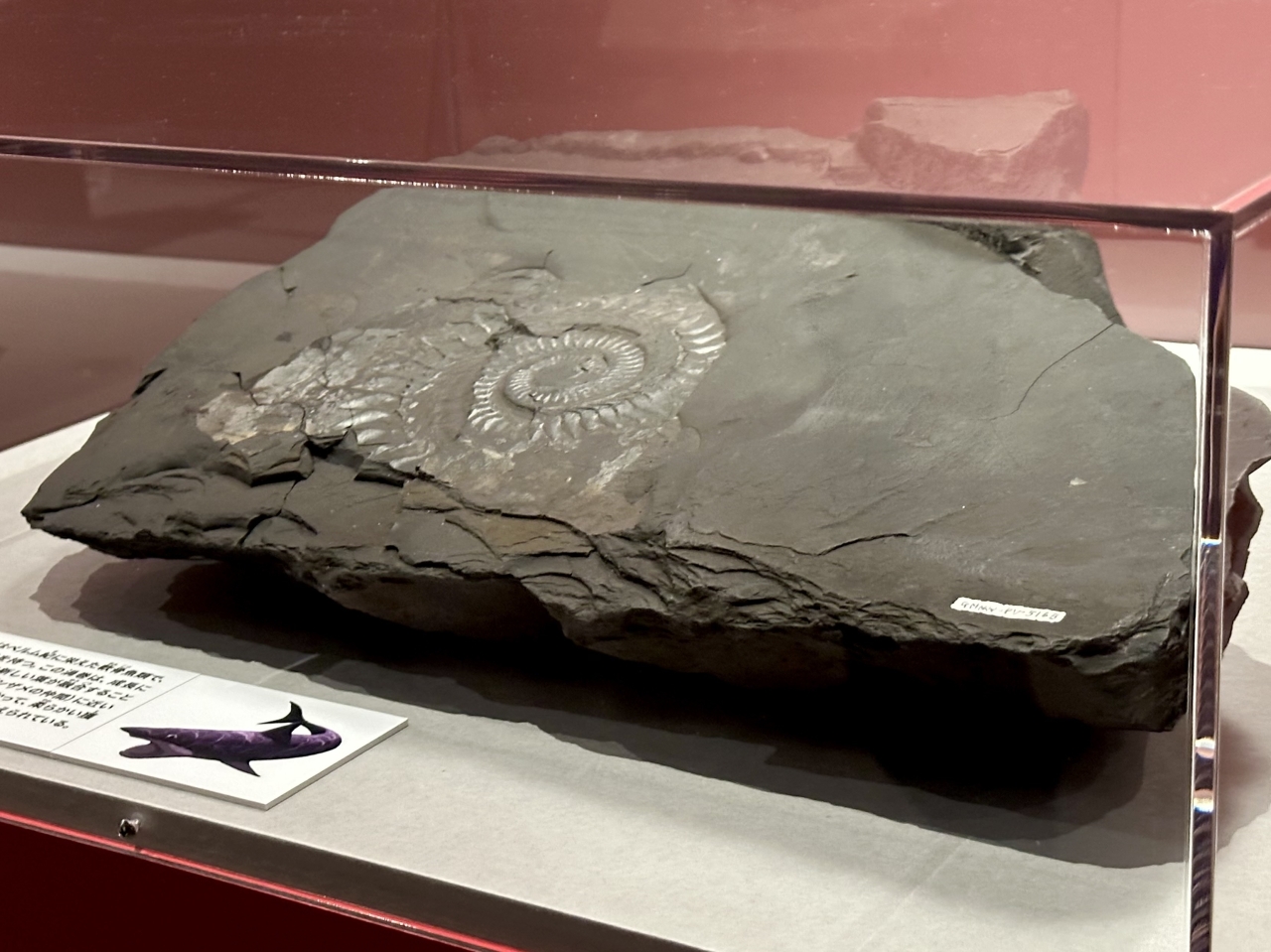

「大滅絕-生命史上的五大滅絕」特展聚焦於對生命史產生重大影響的五次重大物種滅絕事件,通常被稱為「五大滅絕」。展覽運用最新研究成果,探討了每次滅絕事件的成因以及滅絕前後生物多樣性的變化。

介紹結束後,參觀者將看到球形視頻展覽“大滅絕球”,其中展示了五大物種的精彩影像。

以「大滅絕球體」為中心,呈放射狀分佈著六個區域,其中包括一個逐一講解「五大滅絕」事件的區域,以及一個介紹新生代之後世界的區域。參觀完一個區域後,遊客會回到「大滅絕球體」中心。這種展館結構在國立科學博物館的特展中較為少見,其關鍵在於各區域之間可以輕鬆穿梭。

展覽內容如下:

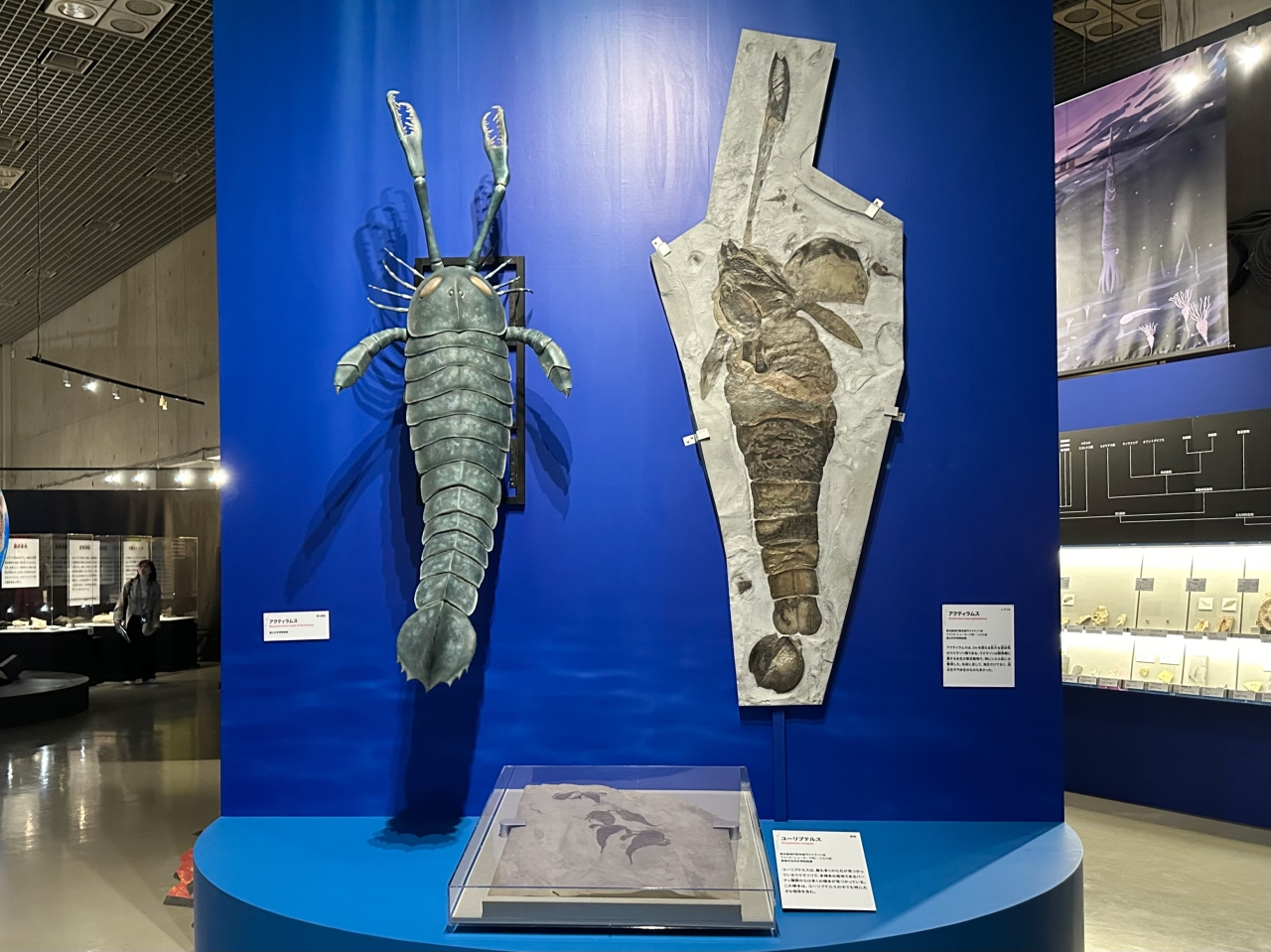

第一集:“OS邊界:海洋環境的多樣化”

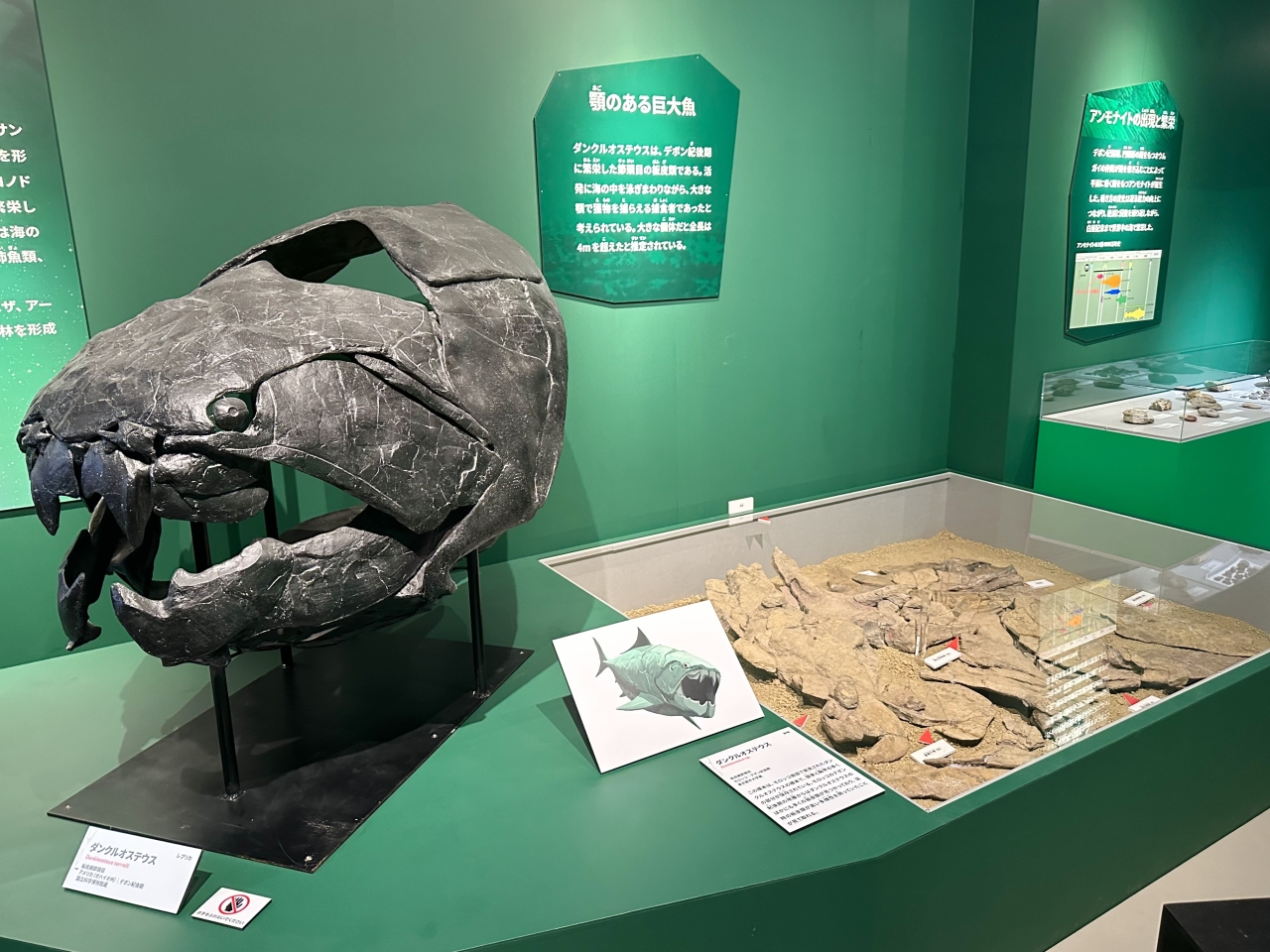

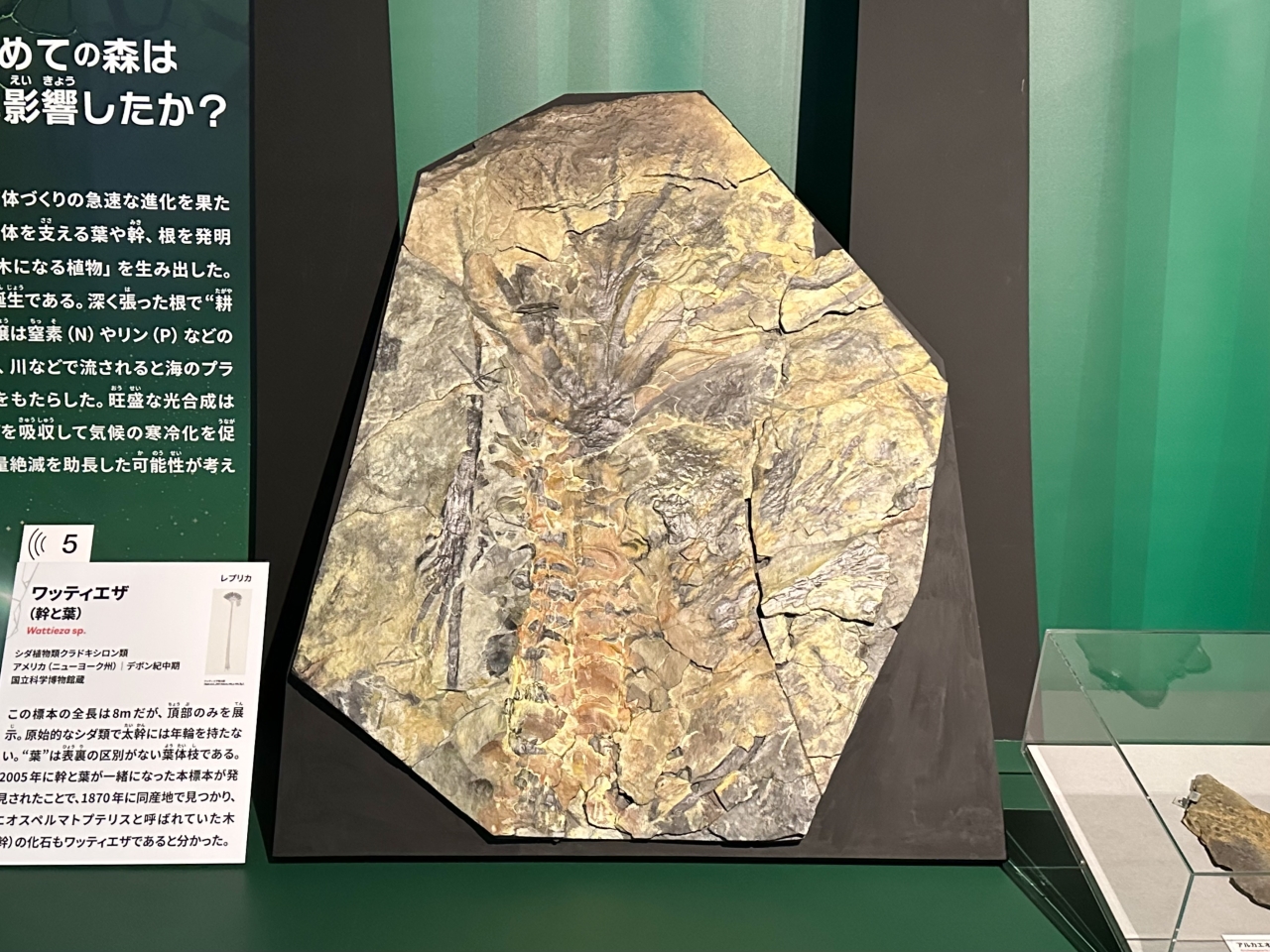

第二集“FF邊界:陸地生態系的發展”

第三集:“PT 邊界:歷史上最大規模的物種滅絕”

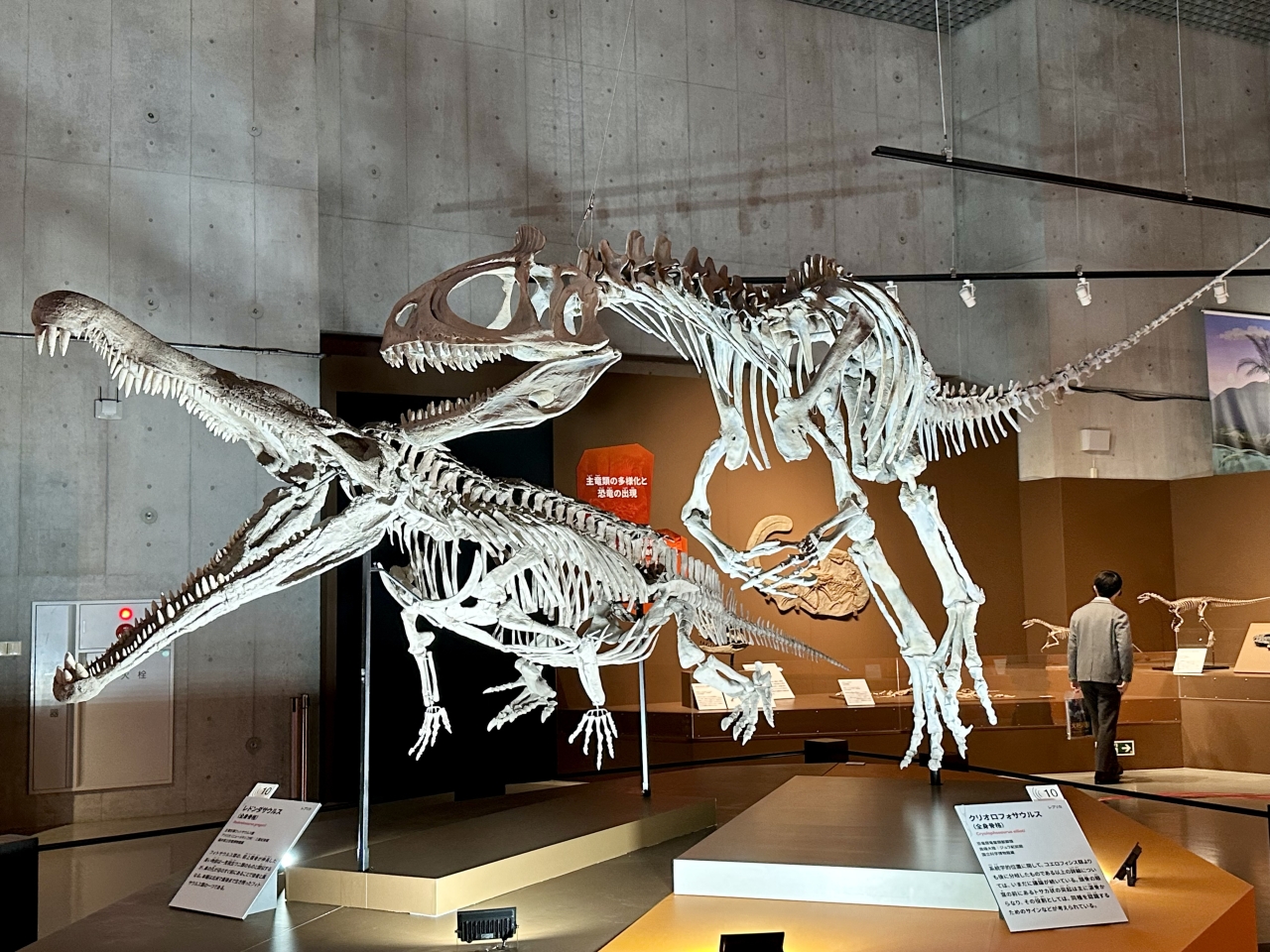

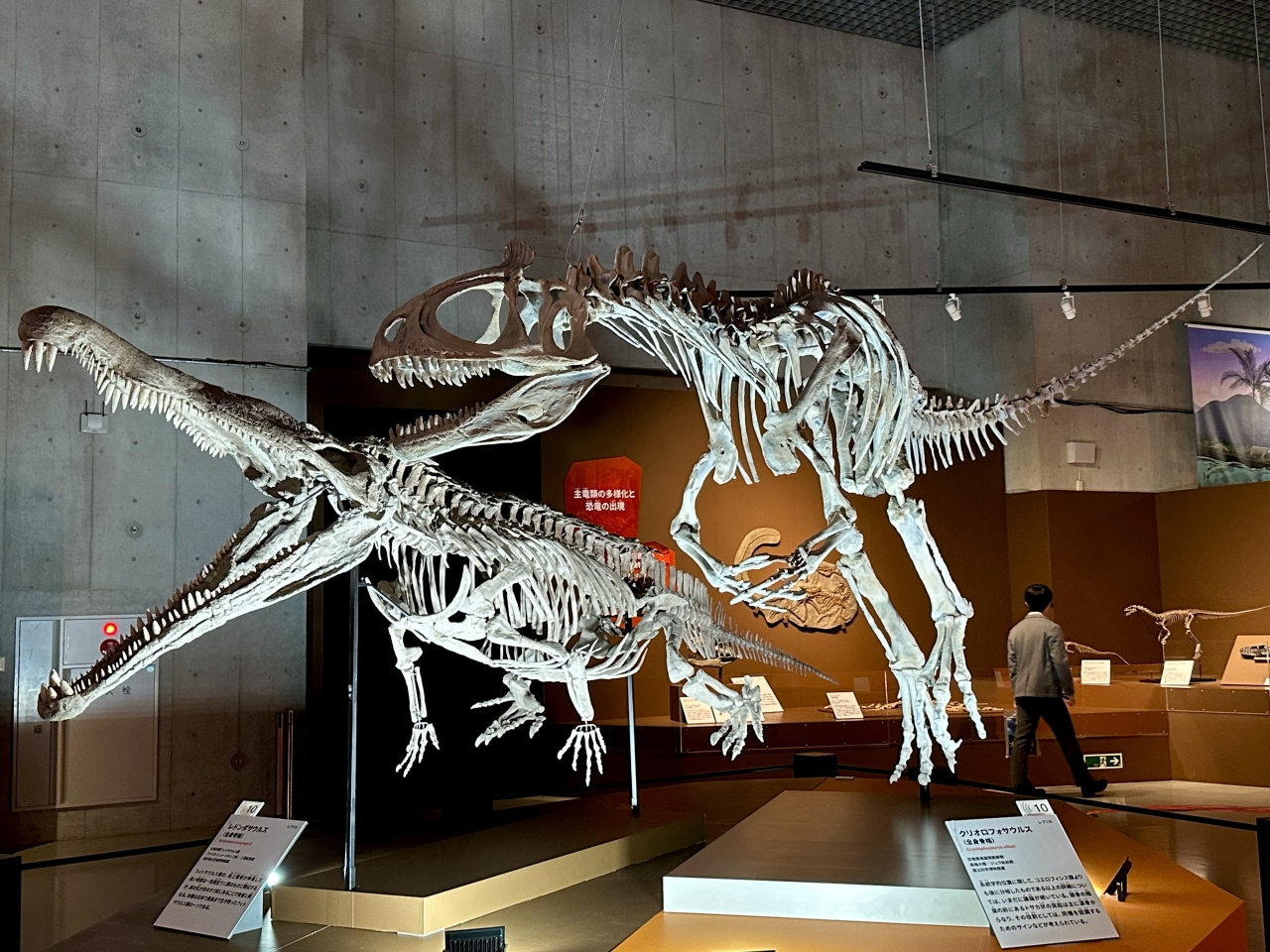

第四集:“TJ Boundary:向恐龍時代的巨大轉變”

第五集:白堊紀-古近紀界線:中生代的終結

第六集:“新生代生物多樣性:後五大洲時代”

「XX界線」是用來劃分地質時期的術語;例如,「OS界線」代表奧陶紀和志留紀之間的界線,大約在4.44億年前,第一次生物大滅絕發生於此。

為了籌備此次展覽,博物館也在與「五大生物」有著密切聯繫的摩洛哥進行了研究,其中包括費祖阿塔化石遺址。該遺址讓我們得以一窺奧陶紀末期生物大滅絕之前的世界,此外,博物館還收集了三葉蟲和其他生物的標本,並調查了與三疊紀末期生物大滅絕相關的火山活動。這些調查結果將首次向世人展示。其中一項研究成果就是巨型甲胄魚-鄧氏魚(一種盾皮魚)的化石標本,它將在第二集中亮相。

大約在3.8億到3.6億年前的FF界線(對應於晚泥盆世)附近,發生了一次分階段的大滅絕事件。據信,該事件是由火山爆發導致的驟冷和海洋酸化共同作用造成的。儘管它是五大滅絕事件中規模最小的一次,但海洋生物受到的破壞卻最為嚴重,18%至41%的屬和42%至69%的物種滅絕。此外,珊瑚礁也遭到大規模破壞,幾乎所有無頜魚都消失了。

鄧氏魚是一種體型巨大的盾皮魚,體長超過4米,頭骨上長有強而有力的顎骨。它曾主宰著晚泥盆世的海洋,但盾皮魚似乎沒有存活到鈣質紀。

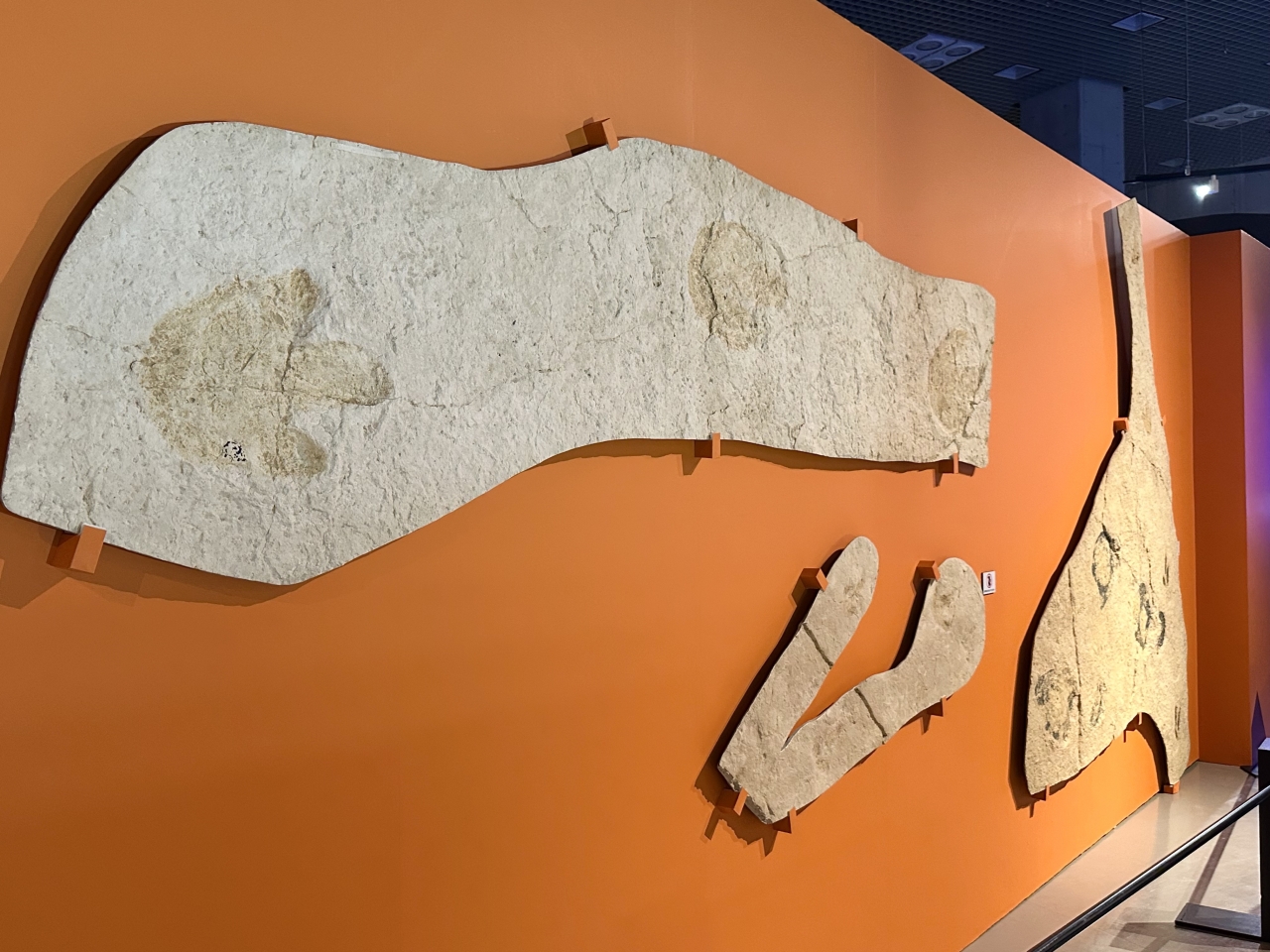

另一方面,在陸地上,沒有根和葉的植物在整個泥盆紀經歷了快速的身體結構演化。從泥盆紀中期開始,出現了幾個具有粗壯樹幹並最終成為樹木的分類群。其中,世界上已知最古老的樹木是原始蕨類植物瓦氏蕨( Wattiersa ),發現於美國紐約州(本次展覽展出了其複製品)。早期裸子植物和小葉植物也相繼出現,歷史上最早的森林形成於泥盆紀晚期。

也有人指出,這些森林的出現導致大量二氧化碳的消耗,這可能加劇了氣候變冷,並導致了海洋生物的大規模滅絕。

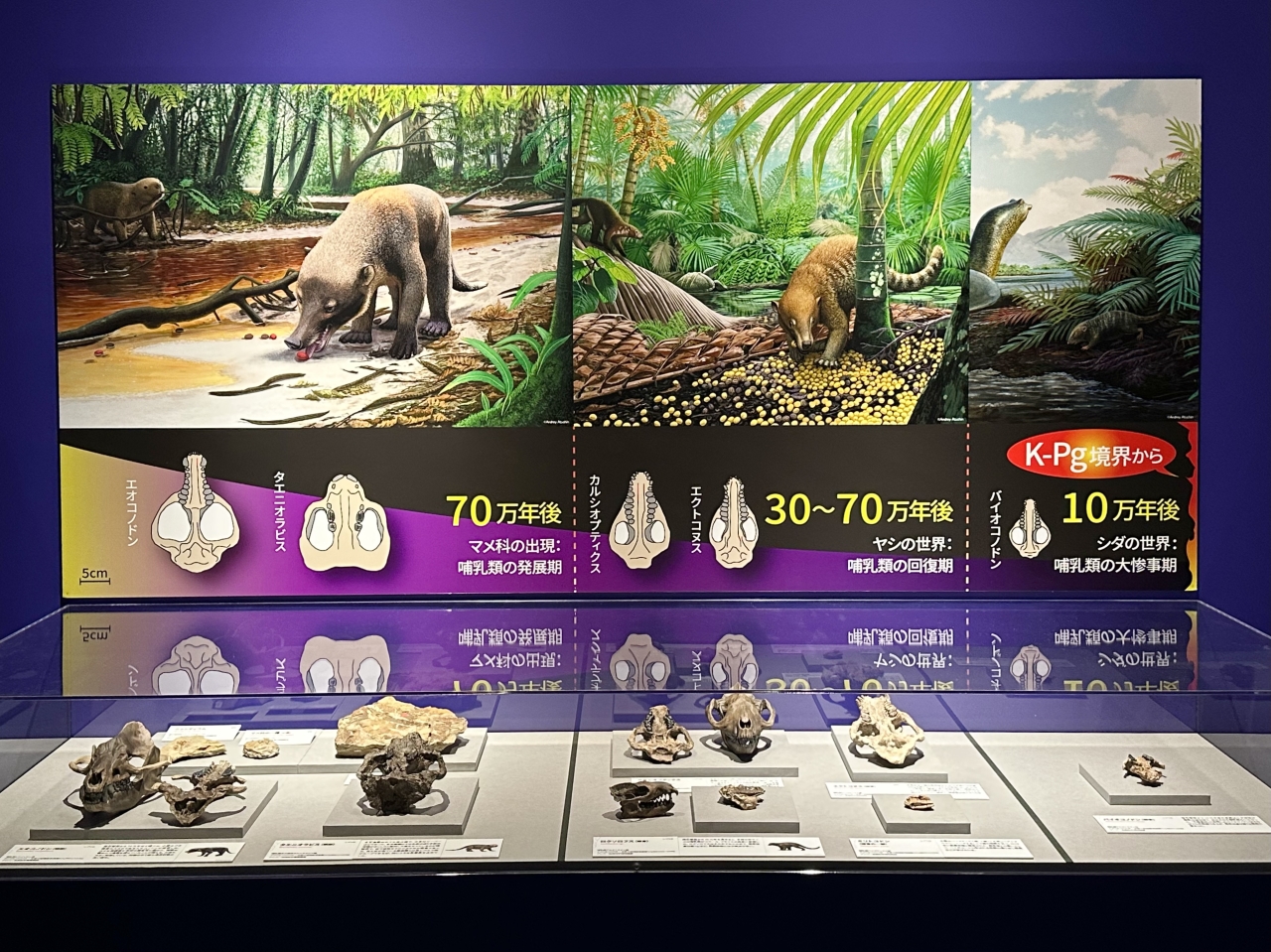

第 5 集「K-Pg 界線:中生代的終結」解釋了發生在白堊紀末期(大約 6,600 萬年前)的第五次生物大滅絕,這次滅絕是由一顆直徑約 10 公里的小行星撞擊墨西哥尤卡坦半島附近引發的。

火災的衝擊能量產生了大量的含硫蒸汽,這些蒸汽與水蒸氣反應生成硫酸鹽氣溶膠。這些氣溶膠與森林火災產生的煙塵共同作用,阻擋了陽光長達數年甚至數十年。這不僅阻礙了作為食物鏈基礎的植物的光合作用,也導致了酸雨的形成,對生物體造成了嚴重破壞。

該場館展出了一塊 CM2 型碳質球粒隕石,據信與 1969 年墜落在澳洲默奇森地區的隕石屬於同一類型,此外還展出了小行星撞擊時引發的地震和巨大海嘯所形成的地質層標本。

此外,重點介紹在第五次大滅絕中倖存下來的中生代哺乳動物和森林恢復的章節,展出了許多從美國丹佛自然科學博物館運送到日本的珍貴化石標本。博物館擁有世界領先的脊椎動物和植物化石收藏之一。

說到稀有標本,第六集「新生代生物多樣性:五大生物之後的世界」首次公開展示了在東京多摩川發現的一具完整的斯特勒海牛骨骼化石。斯特勒海牛是生活在北太平洋的大型食藻哺乳動物,展出的這具化石長約6米,是目前已知最古老的斯特勒海牛化石。該物種最後一次被發現是在1768年,有些人認為人類活動可能加速了它們的滅絕。

近年來,環境變遷和生物多樣性喪失被認為是人類活動造成的,這已成為全球熱議的話題,有些人甚至將當前情況描述為「第六次物種大滅絕」。參觀本次展覽的觀眾將了解到,運用自然科學研究(例如本文所介紹的研究)所獲得的知識來預測當前物種滅絕和氣候變遷在未來可能造成的後果,並利用這些知識制定應對措施和對策,是多麼重要。

在活動開始前的記者會上,本次展覽的特邀導航員福山雅治登台亮相。

福山曾擔任NHK自然紀錄片節目《熱點:最後的樂園》的主持人,並在之後的15年中走遍世界各地,探索瀕危野生動物令人驚嘆的生態和進化之謎。在第二個展館,正在舉辦福山拍攝的27幅動物攝影作品的特別展覽,並附有題為“生命之聲,大地之歌”的說明文字。

福山表示,她的創作靈感源自於她的祖母。祖母獨自撫養四個孩子,同時堅持務農,與大自然保持緊密的聯繫。 「從小我就覺得大自然既美麗又遙遠,但同時也是一個難以生存的地方。所以,當我接到自然節目的邀請時,我並非只是想去欣賞美景,而是更關心我們家族賴以生存的自然環境正在發生怎樣的變化。」她這樣解釋自己對這個節目的想法。

福山也表示,透過這次展覽,他感受到地殼運動和火山活動是地球作為一個整體生命體進行「新陳代謝」的一部分。 「當發生大規模滅絕時,70%甚至90%的生物都會滅絕。這是否是地球為了生長和進化而做出的犧牲?如果我們認為倖存的生物對地球至關重要……如果是這樣,那麼如果我們把現在視為‘第六次大滅絕’,我們作為地球這個生命體,究竟在為地球做些什麼?或許我們最終也會成為地球生長和變化的腦海中。

最後,他向即將參觀展覽的孩子們傳達了以下訊息:

看完展覽後,我深感我們無法生存,既離不開與生俱來的東西(例如環境和運氣),也離不開我們努力奮鬥取來的東西。有些人可能會疑惑,為什麼要學習,為什麼要上學。但我希望大家能夠意識到,在這個貧窮、歧視、分裂和疏離並存的世界裡,我們能夠接受義務教育,擁有一個可以學習的環境,是多麼幸運。即使「大滅絕」展覽讓你感到恐懼,我也希望它能讓你思考如何與你摯愛的家人和朋友一起生存下去,並讓你明白你需要竭盡全力。

「大滅絕:生命史上的五大物種」特展概述

| 日期 | 2025年11月1日(星期六)至2026年2月23日(星期一/假日) |

| 場地 | 國立科學博物館(東京上野公園) |

| 營業時間 | 9:00-17:00(16:30前停止入場) |

| 休息日 | 2026年1月1日(星期四)、11月25日(星期二)、12月28日(星期日)至2026年1月1日(星期四)、1月13日(星期二) *但是,博物館將於11月3日(星期一,國慶日)、11月24日(星期一,休館)、1月12日(星期一,國慶日)、2月16日(星期一)及2月23日(星期一,國慶日)開放。 |

| 入場費 | 成人及大學生:2,300日圓;小學生、國中生及高中生:600日圓

*學齡前兒童免費。 |

| 主辦單位 | 國立科學博物館、NHK、NHK推廣公司、讀賣新聞 |

| 詢問 | 050-5541-8600(Hello Dial) |

| 官方展覽網站 | https://daizetsumetsu.jp/ |

*本文內容截至發稿時有效。請造訪展覽官方網站以獲取最新資訊。