鮮烈な色彩によって美術史に大きな影響を与えたフォーヴィスム運動の中心的人物として知られる、20世紀を代表するフランスの巨匠アンリ・マティス(1869-1954)。その大規模な回顧展「マティス展」が東京都美術館で開催中です。会期は2023年8月20日まで。

初期の傑作《豪奢、静寂、逸楽》が日本初公開となることでも話題の同展を取材しましたので、会場の様子をレポートします。

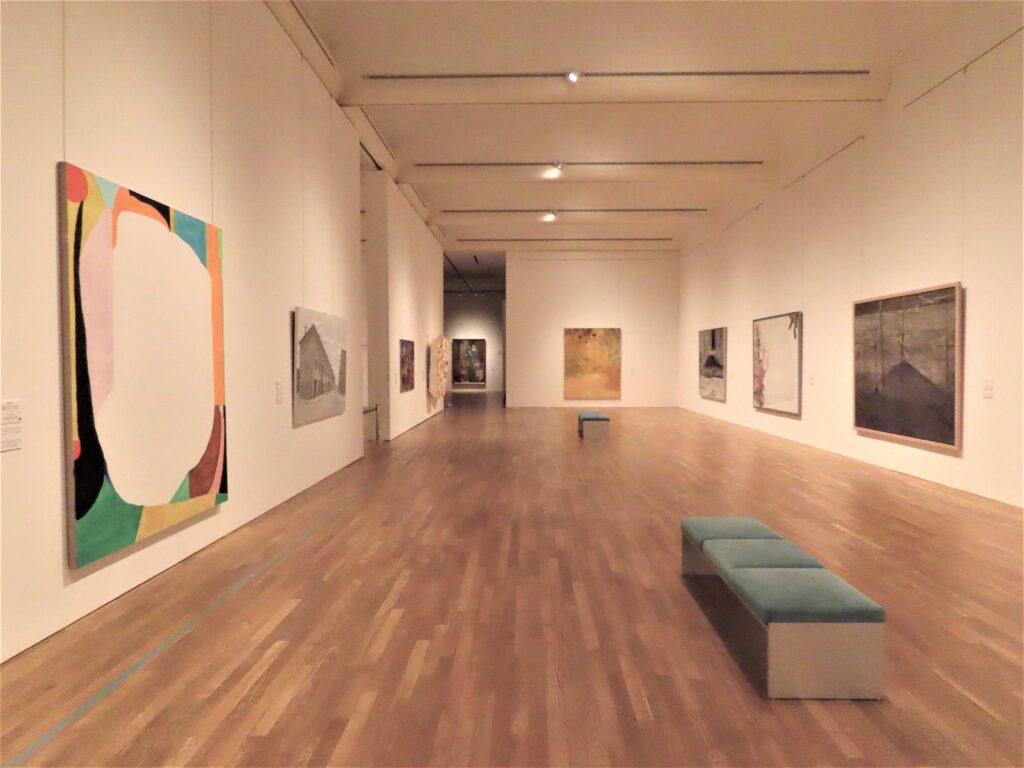

展示風景

展示風景

展示風景、《自画像》1900年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

展示風景、《自画像》1900年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

展示風景、《アルジェリアの女性》1909年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

展示風景、《アルジェリアの女性》1909年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

展示風景、右は《金魚鉢のある室内》1914年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

展示風景、右は《金魚鉢のある室内》1914年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

展示風景、マティスが表紙をデザインした『芸術・文芸雑誌ヴェルヴ』

展示風景、マティスが表紙をデザインした『芸術・文芸雑誌ヴェルヴ』

展示風景、ヴァンス・ロザリオ礼拝堂の特別映像 ©NHK

展示風景、ヴァンス・ロザリオ礼拝堂の特別映像 ©NHK

約150点の名品で通覧するマティスの探求の旅

「色彩の魔術師」の異名をもつアンリ・マティス。目に映る現実から自由に色彩を解放した彼の絵画表現は美術史に革新を起こし、モダン・アートの歴史に忘れがたい足跡を残しました。

現在開催中の「マティス展」は、日本では約20年ぶりとなる大規模な回顧展。世界最大規模のマティス・コレクションを誇るパリのポンピドゥー・センターから名品、約150点が集結しました。絵画を中心に彫刻、ドローイング、切り紙絵、晩年の最大の傑作である南仏ヴァンスのロザリオ礼拝堂に関する資料まで、各時代の代表的な作品によって、マティスの造形的な冒険を多角的に紹介。感覚に直接訴えかけるような鮮やかな色彩と光の探求に捧げた84年の生涯を通覧する内容になっています。

展示は全8章構成。

・第1章 フォーヴィスムに向かって 1895〜1909年

・第2章 ラディカルな探求の時代 1914〜1918年

・第3章 並行する探求―彫刻と絵画 1913〜1930年

・第4章 人物と室内 1918〜1929年

・第5章 広がりと実験 1930〜1937年

・第6章 ニースからヴァンスへ 1938〜1948年

・第7章 切り紙絵と最晩年の作品 1931〜1954年

・第8章 ヴァンス・ロザリオ礼拝堂 1948〜1951年

新印象派、フォーヴィスム、キュビスム…実験を繰り返したマティスの多彩な絵画表現

年代順に並んだ作品群を見ると、マティスが短い期間に次々と画風を変化させていたことに気づくはず。いくつか例を挙げてみます。

1869年、フランス北部の裕福な家庭に生まれたマティスは、20歳を過ぎてから画家の道を志し、1891年にパリに上京しました。画家としてのアイデンティティを確立しようとしていた最初期の作品としては、パリ国立美術学校で教鞭をとっていた象徴主義の画家ギュスターヴ・モローに師事していた時期に制作した《読書する女性》(1895)を鑑賞できます。

第1章展示、《読書する女性》1895年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第1章展示、《読書する女性》1895年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

カミーユ・コローの人物画の影響が感じられる、「これがマティス?」と驚いてしまうほど写実的で抑制された作風からは、いずれ20世紀美術を代表する巨匠となる片鱗はまだうかがえません。国家買上となり初めて商業的成功を収めた作品ですが、このような伝統的な画法はすぐに放棄されたようです。

第1章展示、《サン=ミシェル橋》1900年頃、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第1章展示、《サン=ミシェル橋》1900年頃、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第1章展示、《ホットチョコレートポットのある静物》1900-02年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第1章展示、《ホットチョコレートポットのある静物》1900-02年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

次第に《サン=ミシェル橋》(c1900)、《ホットチョコレートポットのある静物》(1900-1902)のように、数年後のフォーヴィスムの到来を予感させる、燃え上がるような鮮やかな配色の作品を制作するようになります。

第1章展示、《豪奢、静寂、逸楽》1904年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第1章展示、《豪奢、静寂、逸楽》1904年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

そして1904年には、新印象派の中心人物ポール・シニャックの招きでひと夏をサントロペで過ごしたあと、彼から学んだ「筆触分割」技法を用いて初期の傑作《豪奢、静寂、逸楽》(1904)を完成させました。

日本初公開となる同作は、光に満ちた理想郷ともいうべき光景を、対象の固有色ではなく純色を使用した筆触分割で描いたもの。おおむね新印象派の作画の指針に忠実に従っているものの、よく見れば抽象化した人物は輪郭線で囲んで形態を保っているなど、指針にはない実験の痕跡が見てとれます。マティスが生涯にわたり課題とした“色彩と線描の衝突”という本質的問題は解決されないままでしたが、同作はマティスの画業において重要な一歩になりました。

翌年には早くもこの筆触分割を捨て、南仏コリウールで色彩と線描の衝突の問題に真正面から取り組みます。そこで、目に映る色彩ではなく、感覚を重視した自由で大胆な色彩表現と荒々しい筆致によるフォーヴィスムを創出したのでした。

第1章展示、《豪奢I》1907年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第1章展示、《豪奢I》1907年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

しかし、フォーヴィスムの立役者として美術界でスキャンダルを巻き起こしたマティスですが、《豪奢、静寂、逸楽》の3年後に制作された《豪奢Ⅰ》(1907)を見ると、色彩は調和的で、筆触もフラットなものになっています。「マティスはフォーヴィズムの画家」というイメージを強くもっている方もいるでしょうが、実のところマティスのフォーヴィスム的傾向は数年も続かず、同作は1907年の時点ですでに絵画空間の探求が次のステージに進んだことを示しています。

安定して制作を続けていたマティスの生活を大きく変えたのは、1914年に起きた第一次世界大戦。自身の2人の息子や友人たちが動員され孤立したマティスは、状況に抵抗するかのように創作にのめり込み、革新的な造形上の実験を進めていきました。

第2章展示、《コリウールのフランス窓》1914年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第2章展示、《コリウールのフランス窓》1914年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

この時期の作品で目を引くのは、世界大戦勃発直後に制作された《コリウールのフランス窓》(1914)で、当時のマティスの心境を反映したかのような暗い色調の謎めいた一作です。生涯アトリエ(室内)で実験を繰り返したマティスにとって「窓」は重要なモチーフで、マティス作品において「窓」は内と外を切り離すものではなく、内外の空間が同じ一つのまとまりであることを明らかにするものだったようです。

西洋の伝統のなかでは視覚のメタファーとしても使われた窓。同作において、窓には当初バルコニーが描かれていましたが、最終的にすべて黒で塗りつぶされているという点が示唆的です。この窓は閉じているのか、開いているのか? そもそもタイトルで示されていなければ、これが窓だと認識できたでしょうか。未完のまま熟考の末に終止符が打たれたと考えられている同作は、「どれだけ要素を取り除いたらイメージが成立しなくなるのか」を極限まで突き詰めた構図で示した、マティスの創作の一つの臨界を印づけた作品です。

第2章展示、《白とバラ色の頭部》1914年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第2章展示、《白とバラ色の頭部》1914年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

《コリウールのフランス窓》を制作する一方で、マティスは肖像画にも取り組んでいました。コリウール滞在中に、キュビスムの画家ジュアン・グリ(フアン・グリス)と対話を重ねたのちに、自身の娘マルグリットをモデルにした《白とバラ色の頭部》(1914)を制作。マティスの作品のなかでは最もキュビスムの影響が色濃い一点とされています。

平坦で単純化された画面構成、幾何学化された人体。極限まで細部を排除し、かつモデルの本質を損なわないためにはどうすればいいかという、《コリウールのフランス窓》と同じようなラディカルな実験の結果が示されています。

ここまで紹介した作品だけでも、実験と熟考を繰り返しながら新しい絵画表現を取り入れていったマティスの貪欲な探求の姿勢が伝わるかと思います。しかし、展示内容的にはまだ第2章の中ほどであり、マティスのキャリアの半分も過ぎていません。第8章まで鑑賞すると、その画風の多彩さに、これが一人の画家を取り上げた回顧展だということを忘れてしまうほどでした。ただ、画風がどのように変化しても、色彩や形に対する意識の高さ、目に見えるものよりも情動を重視する姿勢は一貫しているように感じます。

第4章展示、《赤いキュロットのオダリスク》1921年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第4章展示、《赤いキュロットのオダリスク》1921年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第4章展示、〈緑色の食器戸棚と静物〉1928年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第4章展示、〈緑色の食器戸棚と静物〉1928年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

画風の幅広さという視点で特に面白かったのは、第5章「広がりと実験 1930-1937」で鑑賞できる《夢》(1935)と《座るバラ色の裸婦》(1935-36)です。

第5章展示、《夢》1935年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第5章展示、《夢》1935年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第5章展示、《座るバラ色の裸婦》1935-36年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第5章展示、《座るバラ色の裸婦》1935-36年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

南仏ニースに拠点を移したのち、1930年代に入るとマティスはアメリカやオセアニアを旅し、新しい光と空間に触れて作品がさらに開放的、かつ広がりをもつようになりました。1920年代に伝統的な絵画観に回帰していた表現手段が、再び単純化していった時期でもあります。その頃に制作された《夢》と《座るバラ色の裸婦》は、着手したのが同年であり、没するまでマティスのお気に入りのモデルだった秘書のリディア・デレクトルスカヤを描いた裸婦像であること、青系の背景という多くの共通点がありながら、作品から受ける印象は大きく異なります。

目を閉じて寝そべる女性の上半身を画面全体に配置した《夢》は心地よい開放感に満ち、心理的かつ造形的な充足を表現している一方で、徹底した幾何学形態を選択した《座るバラ色の裸婦》は、消去や単純化といった度重なる操作の痕跡を露わに留め、優美なポーズをとっていた女性を亡霊めいた図式的な像に変貌させています。背景の中に人物の形態を挿入する方法について、無数のバリエーションを伴いながら追求したこの時期の熟考の様子を端的に表している2作品なので、ぜひご注目ください。

色彩と線描の調和を模索したマティスの到達点、生涯最後に手掛けた油彩画《赤の大きな室内》にも注目

晩年の傑作を複数展示する第6章「ニースからヴァンスへ 1938〜1948年」は、とくに十分な時間をとって鑑賞してほしいエリアです。

世界をひっくり返すような大きな冒険となったマティスの数々の実験は、すべて彼の色彩に満ちたアトリエの中で行われたといいます。そのため、アトリエ自体もマティスにとっての生涯を通じた重要なモチーフになりました。1939年、第二次世界大戦が勃発したころ、齢70近くになったマティスは、アトリエに花瓶、布地、家具といった手ずから収集した品々を注意深く配列しながら、それらを何度も描くことで事物の「本質」を自分の体にしみ渡らせるという作業を行うようになります。

第6章展示、《マグノリアのある静物》1941年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第6章展示、《マグノリアのある静物》1941年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

マティスの代名詞ともいえる赤色が美しい、平面的で装飾性が強調された代表作《マグノリアのある静物》(1941)はこうした作業、何十点もの準備デッサンを制作したのちに満を持して完成させた作品。モチーフから本質のみを取り出すことで、星形のマグノリアの周囲を複数の事物が浮遊するように取り巻くといった表現に至っています。マティスが「あらんかぎりの力」を尽くしたと語った、画家お気に入りの一作です。

1943年、空爆の危機から逃れるためにマティスはニースから近郊のヴァンスに移り住みますが、ここで手がけられたのが最後の油彩画連作である「ヴァンス室内画」シリーズ。同展ではシリーズのうち、第1作となる《黄色と青の室内》(1946)と第13作目にして画家最後のキャンバス絵となった《赤の大きな室内》(1948)が展示されています。

第6章展示、《黄色と青の室内》1946年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第6章展示、《黄色と青の室内》1946年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第6章展示、《赤の大きな室内》1948年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第6章展示、《赤の大きな室内》1948年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

とくに《赤の大きな室内》はマティスの色彩に関する仕事が凝縮された傑作と位置付けられていて、平面化された空間に、赤色、アトリエ、画中画といったマティス絵画の重要なテーマ群が巧みな構図で綜合されています。壁にかけられた2枚の絵画はどちらも既存のマティス作品からの引用です。左の筆書きによる白黒のデッサンはまるで窓のように空間に広がりをもたせるのみならず、右の色彩豊かな油彩画と対等に掲げられている様子が、色彩と線描の衝突という課題に挑み続けたマティスの営みをあらためて見る者に示しているように感じられました。

作品の魅力について、東京都美術館学芸員の藪前知子さんは「マティスにとって、世界は調和に満ちているもの。調和に満ちた世界から受ける感覚をどのように絵画の中に表現するかということで、異なる世界を束ねるようなさまざまな要素が、一枚の絵画の中に調和をもって存在している(作品を目指した)。それが実現されている」と語ります。

生き生きとした赤い背景の中で黒い輪郭線は軽やかに踊るよう。線と色彩が調和するだけでなく互いを開放し、幸福感がどこまでも続いていく。79歳という最晩年までマティスが歩みを止めなかったことを象徴するような作品です。

色彩と光にあふれたマティスの最高傑作「ヴァンス・ロザリオ礼拝堂」の美麗な特別映像も上映

ここまで展示のうち絵画作品をピックアップして紹介してきましたが、第3章では主要な彫刻作品、第7章では切り紙絵作品、第8章ではヴァンスのロザリオ礼拝堂に関する仕事を取り上げていました。

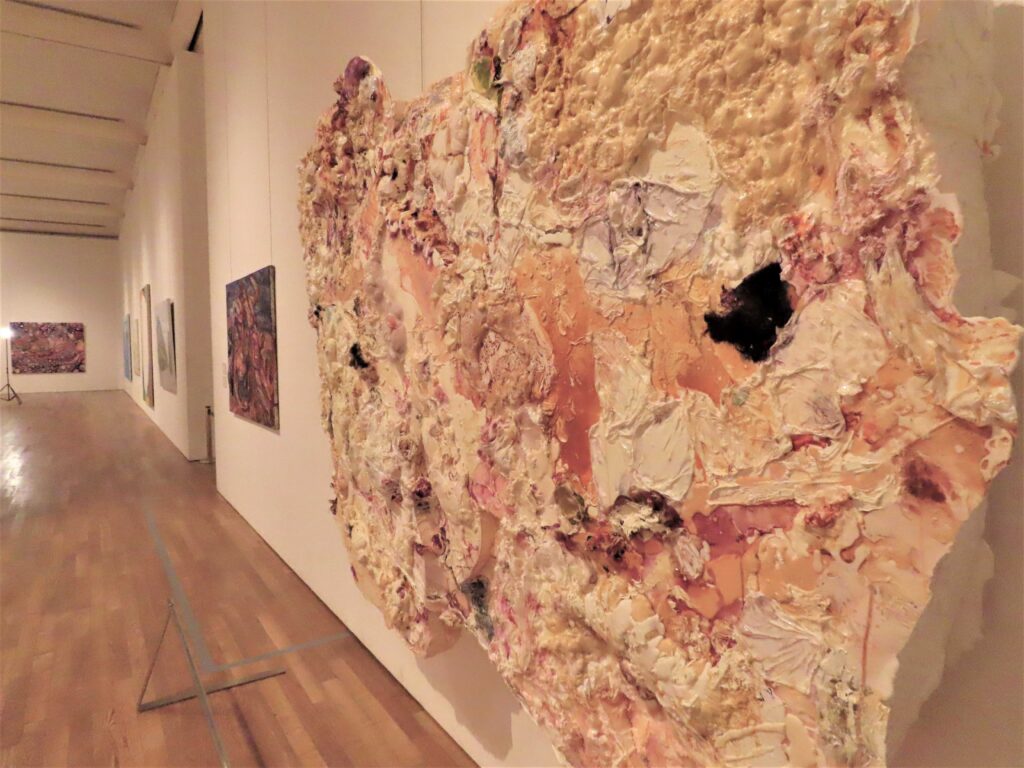

第3章展示風景

第3章展示風景

第3章「並行する探求―彫刻と絵画 1913〜1930年」の展示では、20年にわたって探求されたモチーフである〈背中〉連作が壁一面に並んで非常に迫力がありました。マティスは平面表現のイメージが強い画家ですが、彫刻を手がけた理由については「補足の秀作として、自分の考えを整理するため」と述べています。しかし、その重要度は低くなく、2次元と3次元の関係を模索する助けとなり、とりわけ粘土塑像は絵画ではまだ表現できない着想に形を与えるものとして好んだ手段でした。

第3章展示、《アンリエットI–Ⅲ》1925-29年、(Ⅰ:1925年/Ⅱ:1927年/Ⅲ:1929年)、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第3章展示、《アンリエットI–Ⅲ》1925-29年、(Ⅰ:1925年/Ⅱ:1927年/Ⅲ:1929年)、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

肖像の表現を徐々に複雑化しながら、身体の構造を不正確に描写しても、人物のうちに秘められた本質的真実は隠されず、むしろ表に出てくることを証明しようとした〈アンリエット〉連作(1925-29)は、目に見えるものの再現に重きを置かなかったマティスらしさがつまっています。

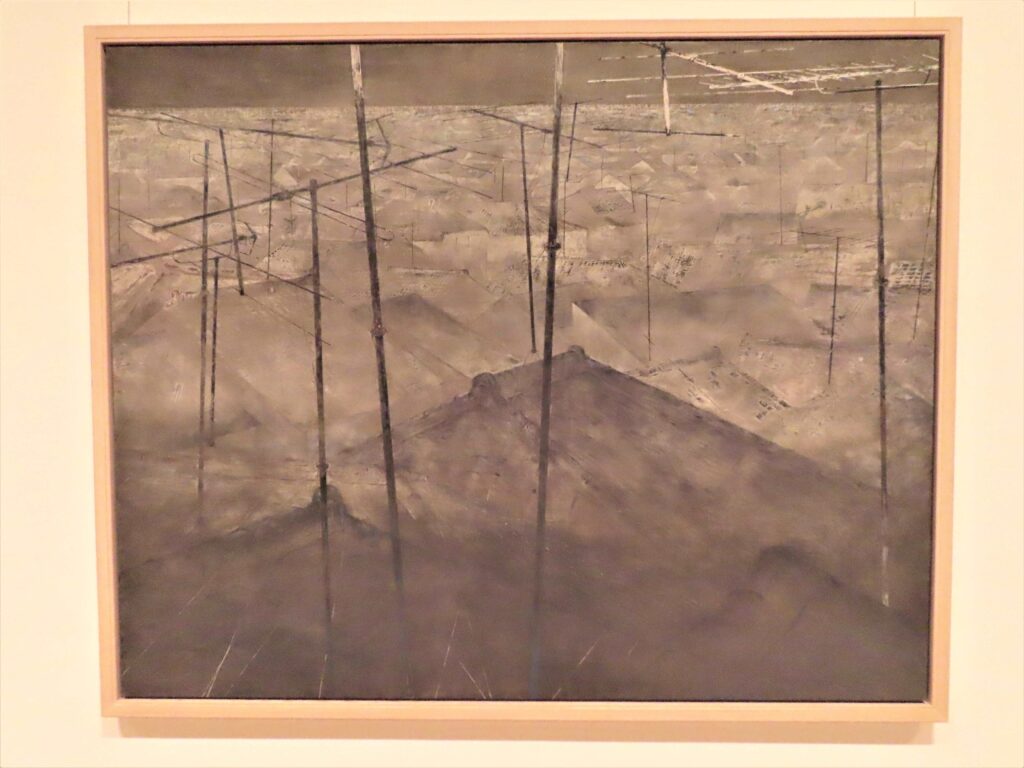

第3章展示、《背中I–IV》1909–30年(Ⅰ:1909年/Ⅱ:1913年/Ⅲ:1916–1917年/IV:1930年)、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第3章展示、《背中I–IV》1909–30年(Ⅰ:1909年/Ⅱ:1913年/Ⅲ:1916–1917年/IV:1930年)、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

4点の等身大の女性像である〈背中〉連作(1909-30)は、ⅠからⅣまで、一見女性の後姿を徐々に単純化した過程を表現したものに見えますが、実は初めからシリーズとして構成されたわけではなく、常に変化する単一の粘土彫刻として考えられたものでした。同シリーズの制作時期は、《ダンス》などのモニュメンタルな絵画の制作時期と重なっていることが指摘されています。これはマティスが、絵画と彫刻を連動させながら折々の造形的な課題を解決しようと試みたことを示しています。彫刻はマティスにとって、その造形活動全体にリズムを与えるものだったのです。

第7章「切り紙絵と最晩年の作品 1931〜1954年」の展示では、1940年代以降、病気によりベッドや車いすでの生活が中心になったマティスが集中して取り組むようになった、「ハサミで描く」切り紙絵作品を中心に紹介しています。

第7章展示、《ジャズ》1947年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第7章展示、《ジャズ》1947年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

1943年から46年にかけて、マティスは切り紙絵20点を制作し、これをもとに革新的な画文集『ジャズ』を出版しました。タイトルは切り紙絵の即興性を強調したもの。有名な切り紙絵作品《イカロス》も同書の収録作品です。グワッシュで鮮やかに彩色された切り紙絵は、会場の黒い壁の上で踊るように軽快な印象を与えます。

第7章展示、大型の切り紙絵パネルをリネンに転写して作られた大判壁掛け。左は《オセアニア、空》、右は《オセアニア、海》1946年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

第7章展示、大型の切り紙絵パネルをリネンに転写して作られた大判壁掛け。左は《オセアニア、空》、右は《オセアニア、海》1946年、ポンピドゥー・センター/国立近代美術館

簡単に画面構成を試行錯誤することができ、輪郭線に悩むことなく色彩にフォーカスできるというメリットがある切り紙絵もまた、マティスの一連の絵画作品と不可分の表現でした。切り抜くという一つの動作のうちに、デッサン、ペインティング、彫刻を集約し、色彩と線描という二つの造形要素を統一する手立てにしたのです。

第8章展示風景

第8章展示風景

そしてクライマックスの第8章「ヴァンス・ロザリオ礼拝堂 1948-1951」では、最晩年にあたる1948年から1951年にかけて、マティスが自身の集大成として手掛けたヴァンスのロザリオ礼拝堂における仕事に関する豊富な資料を展示。

礼拝堂を一つの総合芸術作品として構想していたマティスは、デザイン、彫刻、切り紙絵などこれまで探求してきたあらゆる技法を駆使して、建物の設計、壁画、装飾、祭服、典礼用品のデザインに至るまですべて手掛けました。「最晩年」という言葉のイメージからは想像もつかないバイタリティーに驚かされます。

第8章展示、ヴァンス・ロザリオ礼拝堂の特別映像 ©NHK

第8章展示、ヴァンス・ロザリオ礼拝堂の特別映像 ©NHK

この章では、同展のために撮り下ろされたヴァンス・ロザリオ礼拝堂の特別映像が上映されていました。ある晴れた日の、朝から夜まで表情を変える礼拝堂内の光の移ろいを美麗な4K映像で紹介するもので、ステンドグラスから零れる光の照らす様子の美しさには言葉を失います。この礼拝堂は「訪れる人々の心が軽くなる」ような空間でなくなはならないというマティスの信念を見事体現した、色彩と線、そして光が一堂に会する空間を、ぜひ鑑賞の最後に堪能してほしいです。

「マティス展」の開催は2023年 8月20日(日)まで。

「マティス展」開催概要

| 会期 |

2023年4月27日(木)~ 8月20日(日) |

| 会場 |

東京都美術館 企画展示室 |

| 開室時間 |

9:30~17:30、 金曜日は20:00まで

※入室は閉室の30分前まで |

| 休室日 |

月曜日、7月18日(火)

※ただし7月17日(月・祝)、 8月14日(月)は開室 |

| 観覧料 |

一般 2,200円、大学生・専門学校生 1,300円、65歳以上 1,500円

※本展は日時指定予約制です。

※観覧料、チケットの詳細は公式ページでご確認ください。 |

| 主催 |

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、 ポンピドゥー・センター、 朝日新聞社、NHK、 NHKプロモーション |

| お問い合わせ |

050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト |

https://matisse2023.exhibit.jp/ |

※記事の内容は取材日(2023/4/26)時点のものです。最新情報は公式サイト等でご確認ください。

記事提供:ココシル上野

その他のレポートを見る