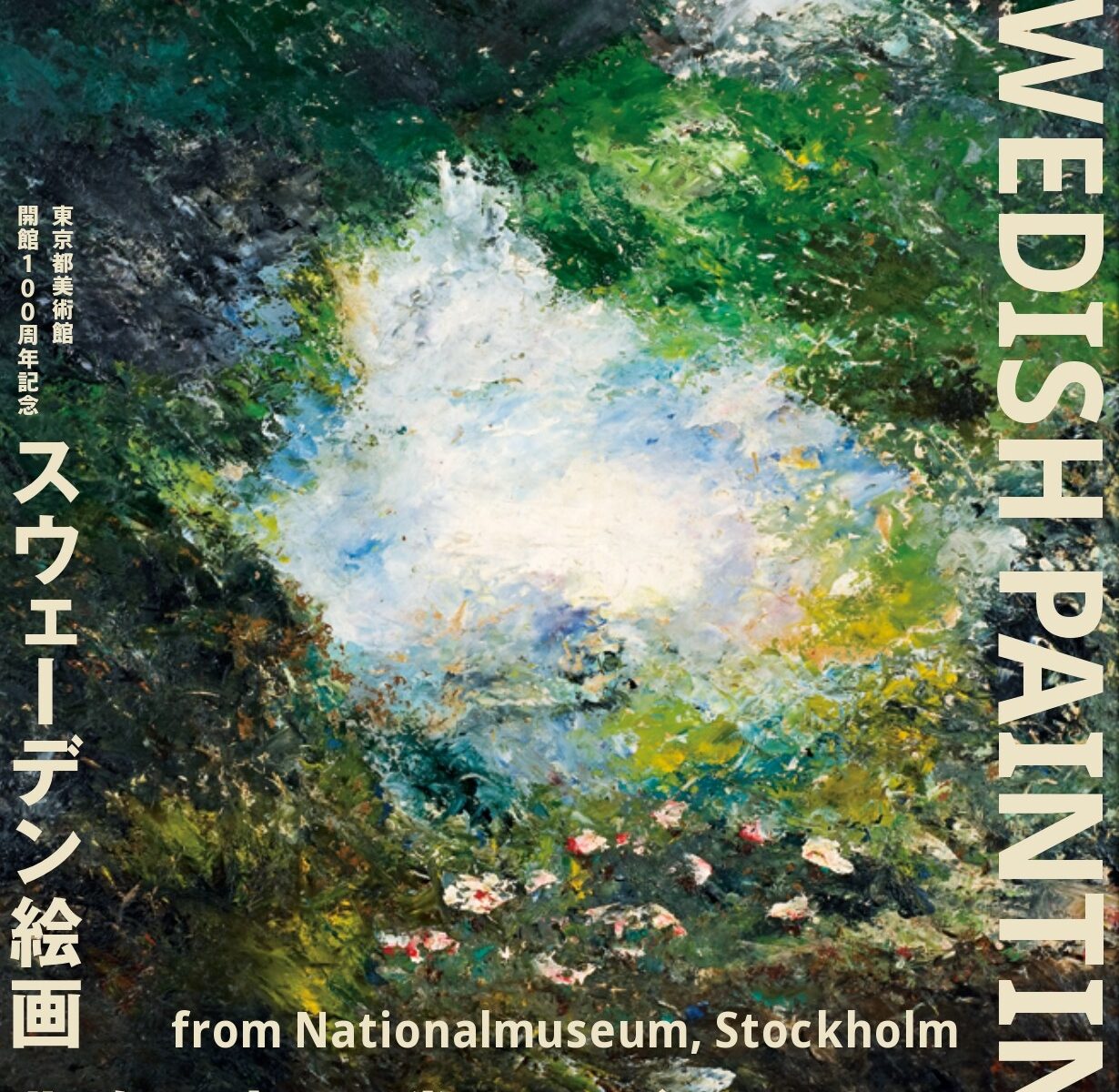

東京都美術館

東京都美術館(東京・上野公園)にて、2026年1月27日(火)から4月12日(日)まで、「スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」を開催します。

11月28日(金)10:00より、平日限定のお得なチケットや、展覧会オリジナルグッズ付きチケットを販売します。なくなり次第終了となりますのでお見逃しなく!

平日限定チケット

❖【平日限定】前売ペアチケット

一般前売券が2枚組でお得なチケットです。

通常の前売券より200円お得(通常券ご購入より600円お得)にご購入いただけます。

販売価格:4,000円(税込)

販売期間:11月28日(金)10:00~なくなり次第終了

販売場所:ARTPASSなど各プレイガイドで販売

※一般前売券(平日のみ使用可能)2枚のセットチケットです。

※ご購入いただけるのは、1名様1セットまでとなります。

※本チケットは、平日のみ使用できるチケットとなります。おひとりで、異なる日付に使用することも可能です。

❖【平日限定】 音声ガイド付きチケット

本展音声ガイドのナビゲーターは、NHKの番組「世界はほしいモノにあふれてる」のMCとして、北欧のアイテムや文化の魅力に触れてきたJUJUさん。

声優・日野聡さんのナレーションとともに、スウェーデン絵画の魅力に迫ります!

一般前売券1枚と音声ガイド引換券1枚がセットになったお得なチケットです。

【JUJUプロフィール】

2004年メジャーデビュー。18歳で単身渡ったNew Yorkで、JAZZ/HIP HOP/CLUB MUSIC/SOULなど、様々な音楽カルチャーに触れてシンガーとしてのキャリアをスタートする。「奇跡を望むなら…」「やさしさで溢れるように」など数多くのヒット曲をリリースしながら、邦楽カヴァー・アルバム『Request』シリーズやジャズ・アルバム『DELICIOUS』シリーズなど、歌で”物語”を伝える歌手として、ジャンル・洋邦・世代を超えて名曲を歌い継ぐライフワークも注目を集める。2026年春には洋楽カヴァーアルバム「昭和洋楽 純喫茶JUJU『時間旅行』produced by 松任谷正隆」をリリースし、6月からはアルバムを携えた全国ホールツアー「純喫茶JUJU『時間旅行』演出:松任谷正隆」を開催。

販売価格:2,700円(税込)

販売期間:11月28日(金)10:00~なくなり次第終了

販売場所:ローソンチケットで限定販売

※一般前売券1枚と音声ガイド引換券1枚(ともに平日のみ使用可能)のセットチケットです。

※ご購入いただけるのは、1名様1枚までとなります。

※音声ガイドは本展の開室日・開室期間に限り、会場入り口にて貸し出しとなります。アプリ版は使用できません。

グッズセットチケット

❖オリジナルサウナハット付きチケット

絵画鑑賞は、心が「整う」贅沢な時間。そんな「整う」体験を深める、オリジナルサウナハット付きチケットです。上質な今治タオルを使用したハットには、スウェーデンの伝統工芸品であり「幸せを運ぶ馬」とも呼ばれる「ダーラナホース(Dalahäst)」の刺繍をあしらいました。スウェーデンではサウナを「バストゥ(Bastu)」と呼び、心身をリセットする大切な時間だそうです。来たる午年(うまどし)、幸せを運ぶダーラナホースとともに、幸運なスタートを!

・男女兼用(フリーサイズ)

・素材:今治ブランド取得、綿100%

抗菌防臭加工生地(SEKマーク認証)

・製造国:日本

販売価格:7,000円(税込)

販売期間:11月28日(金)10:00~なくなり次第終了

販売場所:ローソンチケットで限定販売

※予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※オリジナルサウナハットは、本展の開室日・開室時間に限り、会場内特設ショップでの引き換えとなります。

※グッズセットチケット限定カラー(ネイビー)でのご用意です。

❖オリジナルコスチュームキューピー付きチケット

スウェーデンの公式民族衣装をまとった、オリジナルコスチュームキューピー付きチケットです。青いワンピースに黄色いエプロン、白い帽子が特徴。まさに100%スウェーデン!スウェーデンの魅力を詰め込んだ可愛らしい本展限定のキューピーです。

・本体サイズ:約 W27 × H36 × D16 mm

・素材:本体 / ATBC-PVC、生地 / ポリエステル

ストラップ /ポリエステル 鉄 真鍮

・製造国:日本

販売価格:3,200円(税込)

販売期間:11月28日(金)10:00~なくなり次第終了

販売場所:セブンチケットで限定販売

※予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※オリジナルコスチュームキューピーは、本展の開室日・開室時間に限り、会場内特設ショップでの引き換えとなります。

※グッズセットチケット限定ストラップカラー(オレンジ)でのご用意です。

購入方法

●公式チケット ARTPASS

●電子チケット「アソビュー!」

※入場時、お客様のスマートフォンで入場手続きを行います。印刷したチケット、画面のスクリーンショット等ではご入場いただけません。

●電子チケット「スマチケ」

※入場時、お客様のスマートフォンで入場手続きを行います。印刷したチケット、画面のスクリーンショット等ではご入場いただけません。

※スマチケのご利用にはイープラスアプリ(無料)のインストールが必要です。推奨環境をご確認のうえ、ご利用ください。

スマチケ購入方法:https://eplus.jp/sf/guide/spticket

◎下記各種プレイガイドで購入の場合、コンビニ店頭での紙チケット発券が必要です。支払履歴やチケットスクリーンショット提示ではご入場いただけません。

手数料、販売終了時期については、各販売先のサイトでご確認の上、お買い求めください。

●セブンチケット

店頭販売:セブン-イレブン店頭(店内マルチコピー機)

店頭購入方法:http://7ticket.jp/go/i000008

●ローソンチケット

Lコード:34607

店頭販売:ローソン・ミニストップ店内Loppi

店頭購入方法:https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=391437

●e+(イープラス)

店頭販売:ファミリーマート店頭(店内マルチコピー機)

店頭購入方法:https://support-qa.eplus.jp/hc/ja/articles/6638367888665

●チケットぴあ

Pコード:995-747

店頭販売:セブン-イレブン店頭(店内マルチコピー機)

店頭購入方法:https://t.pia.jp/guide/sej-t.jsp

●CNプレイガイド

店頭販売:ファミリーマート店頭(店内マルチコピー機)

店頭購入方法:http://www.cnplayguide.com/familymart/

●東京都美術館

前売券は東京都美術館ミュージアムショップにて販売します。

会期中の通常券は、東京都美術館のチケットカウンターにて販売します。

混雑時はご購入からご入場まで時間がかかる場合があります。

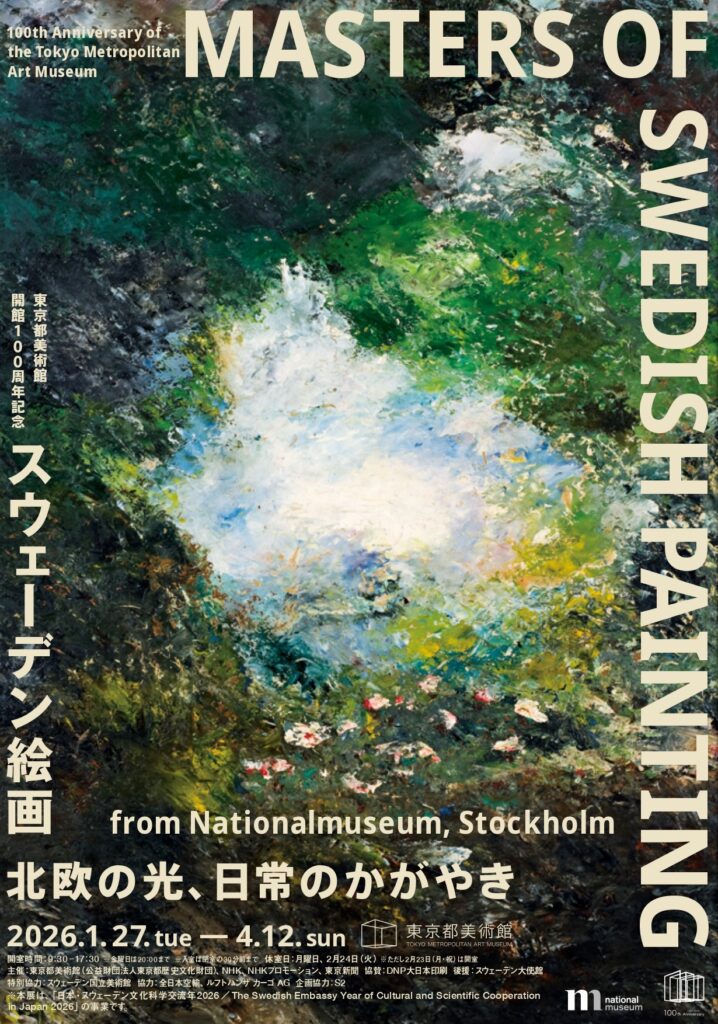

【展覧会概要】

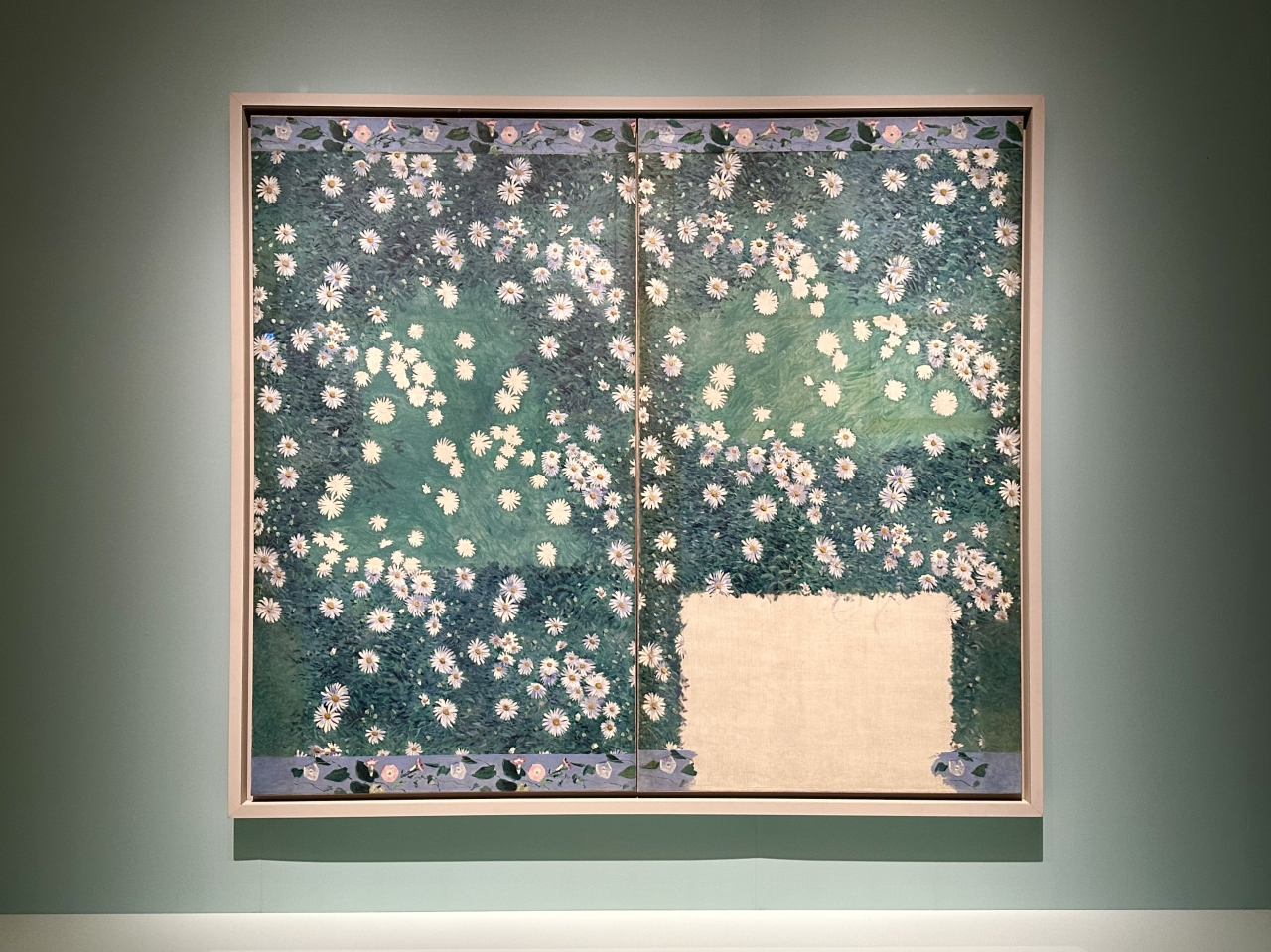

ヨーロッパ北部、スカンディナヴィア半島に位置する国スウェーデン。本展は近年世界的に注目を集める、スウェーデン美術黄金期の絵画を本格的に紹介する展覧会です。

スウェーデンでは、若い世代の芸術家たちが1880年頃からフランスで学び始め、人間や自然をありのままに表現するレアリスムに傾倒しました。彼らはやがて故郷へ帰ると、自国のアイデンティティを示すべくスウェーデンらしい芸術の創造をめざし、自然や身近な人々、あるいは日常にひそむ輝きを、親密で情緒あふれる表現で描き出しました。

本展はスウェーデン国立美術館の全面協力のもと、19世紀末から20世紀にかけてのスウェーデンで生み出された魅力的な絵画をとおして、自然と共に豊かに生きる北欧ならではの感性に迫ります。

【開催概要】

展覧会名:東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき

会期:2026年 1月27日(火)~4月12日(日)

会場:東京都美術館 企画展示室

休室日:月曜日、2月24日(火) ※ただし、2月23日(月・祝)は開室

開室時間:9:30~17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30 分前まで)

主催:東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、NHK、NHKプロモーション、東京新聞

協賛:DNP大日本印刷 後援:スウェーデン大使館 特別協力:スウェーデン国立美術館

協力:全日本空輸、ルフトハンザ カーゴ AG 企画協力:S2

観覧料:11月28日(金) チケット販売開始予定

一般2,300円(2,100円)、大学・専門学校生1,300円(1,100円)、65歳以上1,600円(1,400円)

18歳以下、高校生以下無料

※金額は税込

※( )内は前売料金 ※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料

※18歳以下、高校生、大学・専門学校生、65 歳以上の方、各種お手帳をお持ちの方は、いずれも証明できるものをご提示ください

※1月27日(火)~2月20日(金)までの平日のみ、大学・専門学校生は無料

お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

※会期・開室時間・休室日等は変更になる場合がございます。

最新情報は展覧会公式サイトでご確認ください。

展覧会公式サイト:https://swedishpainting2026.jp

展覧会公式X・Instagram:@swedish2026

【巡回情報】

山口県立美術館 2026年4月28日(火)~ 6月21日(日)(予定)

愛知県美術館 2026年 7月9日(木)~10月4日(日)(予定)

※本展は「日本・スウェーデン文化科学交流年2026/The Swedish Embassy Year of Cultural and ScientificCooperation in Japan 2026」の事業です。

【スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき 広報事務局】プレスリリースより