台東区立一葉記念館

台東区立一葉記念館では、代表作「たけくらべ」の舞台にもなった、下谷龍泉寺町(現・竜泉)での樋口一葉の暮らしを紹介する特別展「一葉が暮らした下谷龍泉寺町」が開催中です。会期は令和7年10月25日(土)から12月21日(日)まで。

| ■台東区立 一葉記念館 明治期の傑出した女流作家・樋口一葉の文学業績を永く後世に遺すべく集まった有志らの尽力により、昭和36年(1961)に日本初となる女性作家の単独文学館として開館。一葉が新五千円札の肖像画に選ばれたことを契機に、平成18年(2006)に老朽化した旧館をリニューアル。建築家・柳澤孝彦設計によるデザインの美しさも見どころとなっています。館内には「たけくらべ」の未定稿をはじめ、書簡、和歌短冊といった、一葉の創作活動や暮らしぶりを伝える貴重な資料が多数収蔵・展示されています。 |

〈奇跡の14か月〉の糧となった、下谷龍泉寺町の生活体験

樋口一葉(本名:奈津)は明治5年(1872)生まれ、当時の中流家庭の出身です。幼い頃から才気にあふれ、14歳で中島歌子の歌塾「萩の舎」に入り、古典や和歌、書を学びました。

明治22年、病没した父が遺した多額の負債を抱え、わずか17歳で戸主として母たき・妹くにを支える苦しい生活を余儀なくされます。新聞記者兼作家の半井桃水に師事し、明治25年に文芸雑誌『武蔵野』に掲載した「闇桜」で小説家デビュー。原稿料で家族を養おうとしますが、窮乏から脱することは叶わず、明治26年7月、閑静な本郷菊坂町から吉原遊郭近くの下谷龍泉寺町368番町に転居し、荒物(※日用品)駄菓子屋を開業。千束稲荷の祭礼や酉の市など地域の年中行事の熱気に触れ、遊郭に出入りする人々を観察しながら日々を過ごします。

結局、商売は軌道に乗らず、わずか9か月余りで本郷丸山福山町へ移り住むことになりましたが、そこから執筆活動に専念し、下谷龍泉寺町での生活体験に取材した「たけくらべ」や「にごりえ」、「十三夜」など傑作小説を次々に発表。のちに〈奇跡の14か月〉と評されます。森鷗外や幸田露伴らに絶賛され、執筆依頼も相次ぎますが、明治29年(1896)、肺結核のため24歳の若さでこの世を去ります。

特別展「一葉が暮らした下谷龍泉寺町」は、一葉が作家として才能を開花させる土壌となった下谷龍泉寺町の地域性を紹介し、彼女がここでどのように暮らし、何を見て、何を学んだのかをひも解くものです。

一葉が暮らした貧しい長屋街

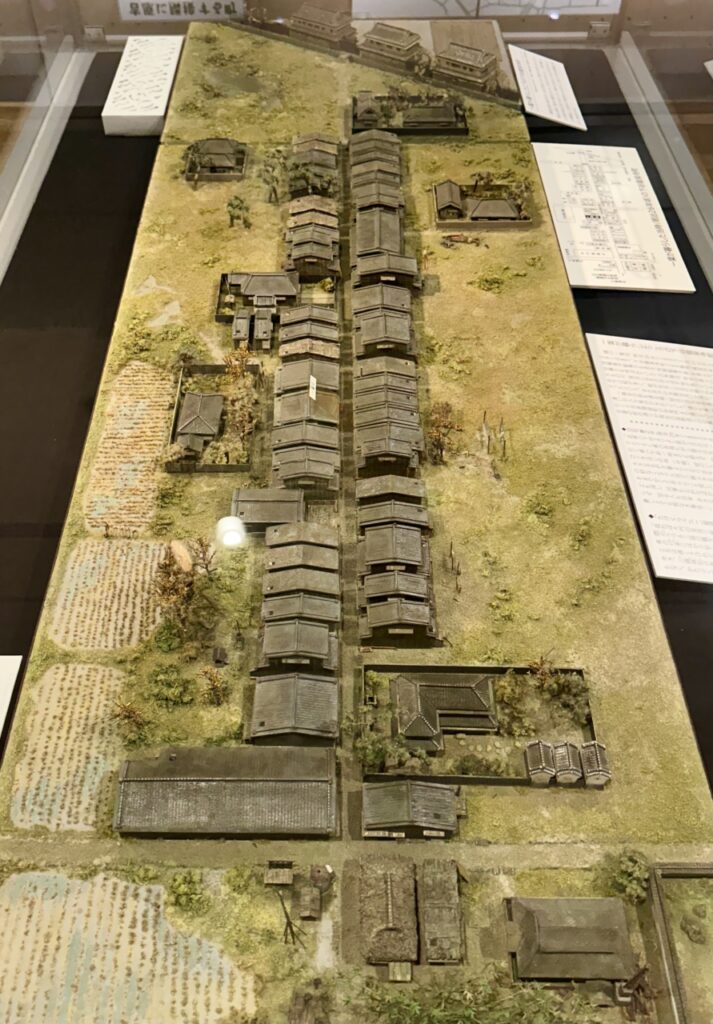

展示室に入ると、綿密な時代考証と聞き取り調査にもとづき再現された、当時の下谷龍泉寺町の模型が来場者を迎えます。中央には一葉が暮らしていた二軒長屋があり、そこからまっすぐ伸びる大音寺通り(現・茶屋町通り)の先に見えるのは、吉原遊郭との境界を示す「お歯黒どぶ」の石垣と非常門。歩いて数分ほどの近さです。

| ■「お歯ぐろ溝に燈火うつる三階の騒ぎも手に取る如く、明けくれなしの車の行来にはかり知られぬ全盛をうらなひて(中略)三嶋神社の角をまがりてよりこれぞと見ゆる大厦(いへ)もなく、かたぶく軒端の十軒長屋二十軒長や……」(「たけくらべ」冒頭より)

現代語訳:お歯黒どぶにまで灯りが映る三階建ての遊郭の騒ぎが、手に取るように聞こえてくる。朝夕の区別がない車の往来の多さに、計り知れない栄華があることが伺える。(中略)しかし、三嶋神社の角を曲がって進むと、目立つような大きな屋敷は見当たらず、傾いた軒の長屋が十軒、二十軒並んでいる。 |

| ■「此家ハ下谷よりよし原がよひの只一筋道にて 夕がたよりとゞろく車の音飛びちがふ燈火の光り たとへん詞になし」(日記「塵之中」より)

現代語訳:この家は下谷から吉原へ通じるただ一本の道沿いにあり、夕方になると人力車の音が響き、明かりがあちこちに揺れている。その様子は言葉でたとえようがないほどだ。 |

三島神社から吉原遊郭へ繋がる大音寺通りは、吉原通いの人力車が行き交う主要なルートでした。一葉の残した言葉と模型を合わせて眺めると、吉原の華やかな灯りや三階建て妓楼の賑わい、絶え間ない車の往来と、そのすぐ近くの粗末な長屋街という、強い対比が鮮明に立ち上がってきます。

二軒長屋の隣は人力車の車宿として使われていました。

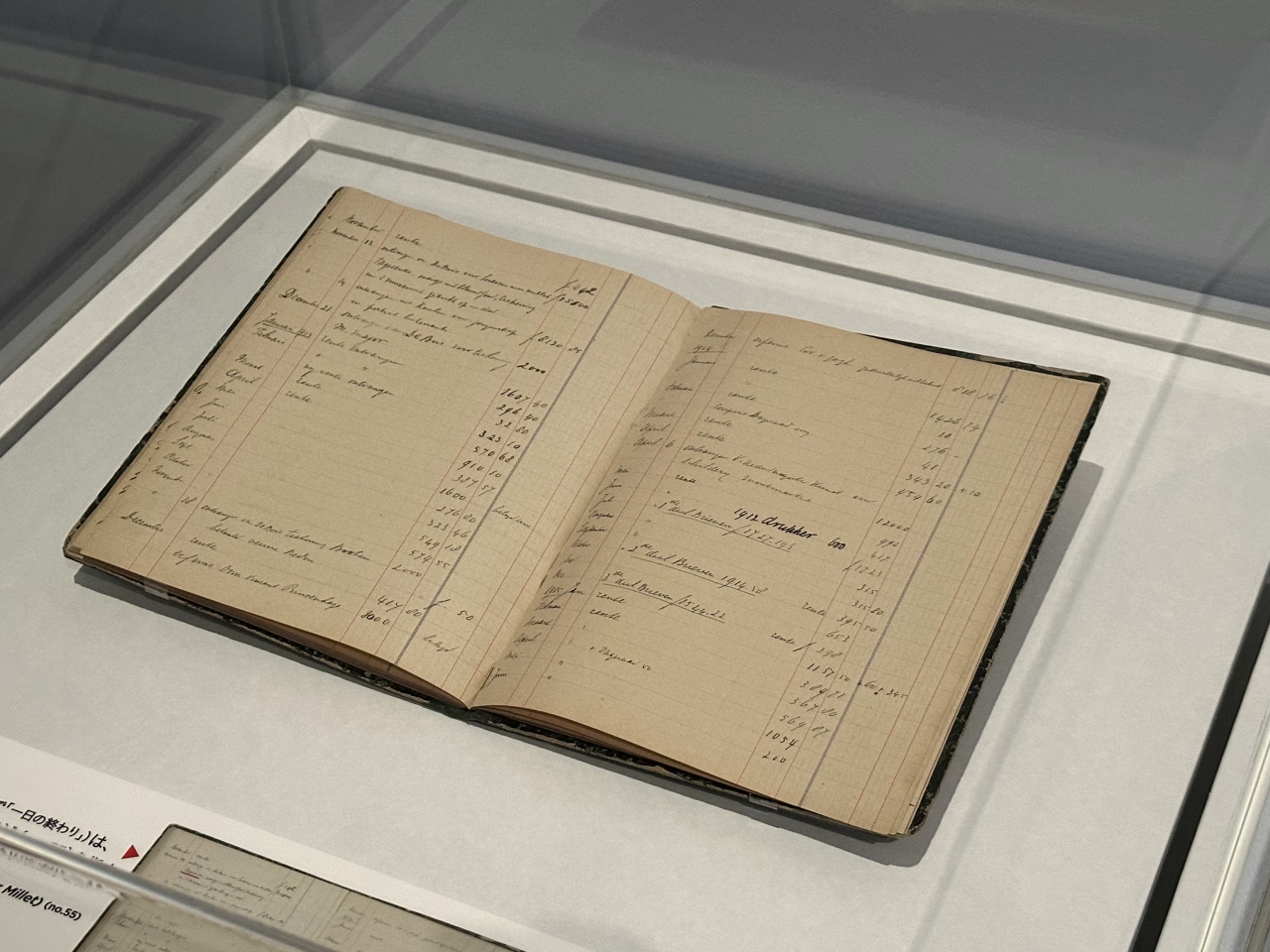

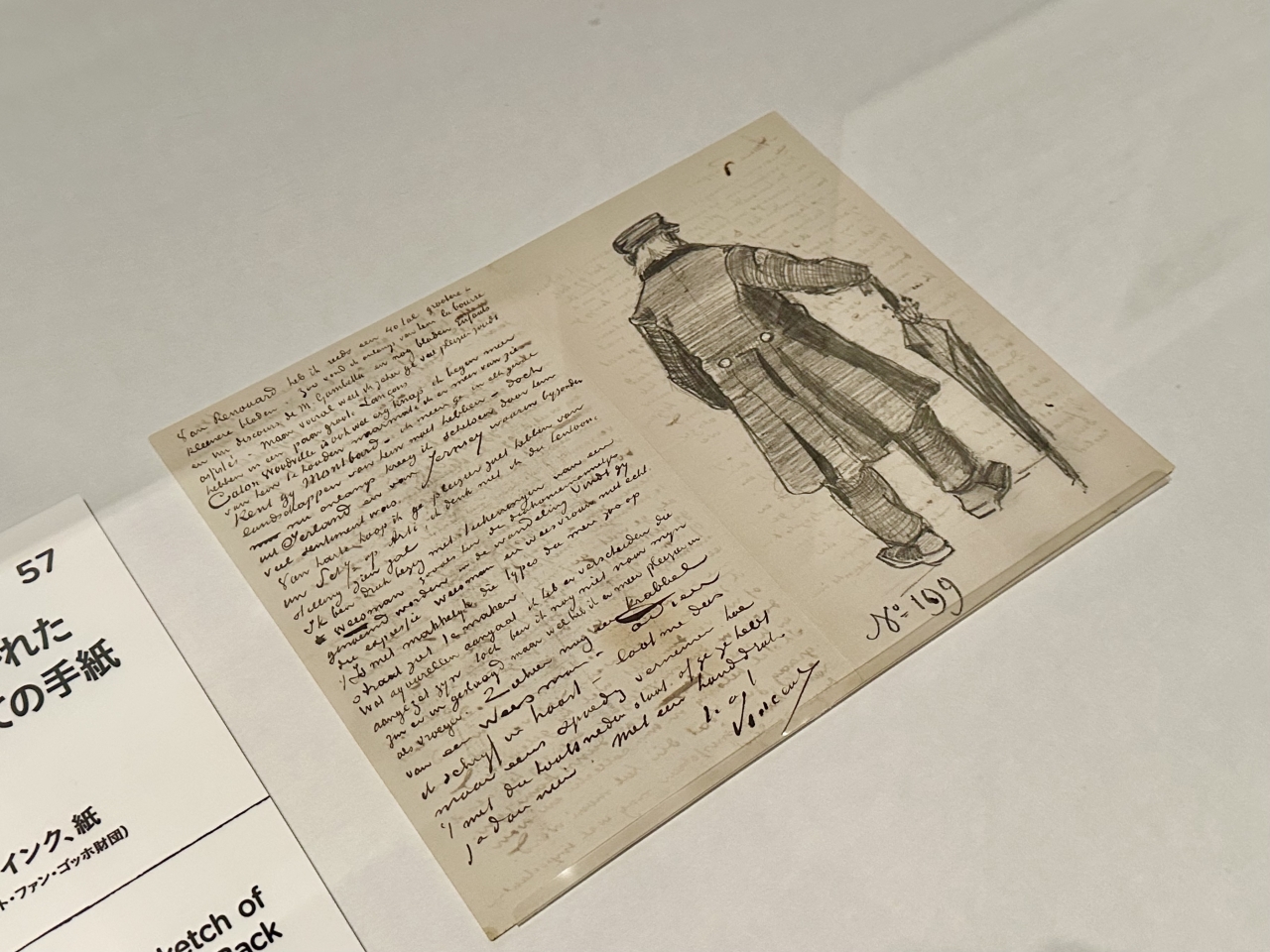

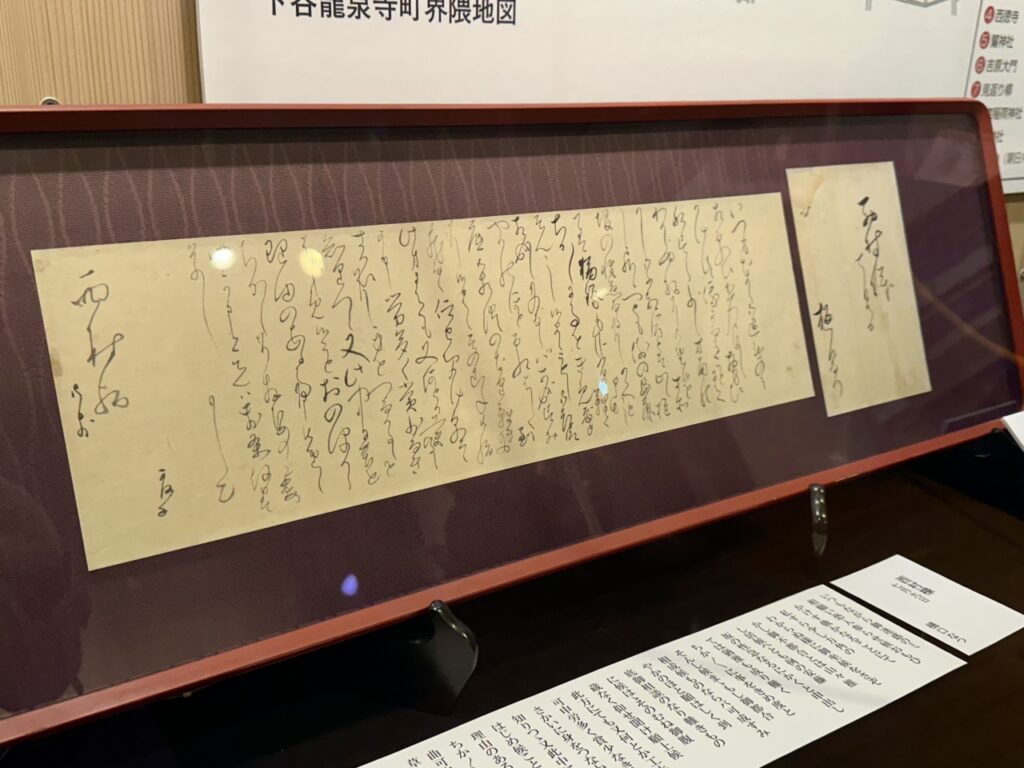

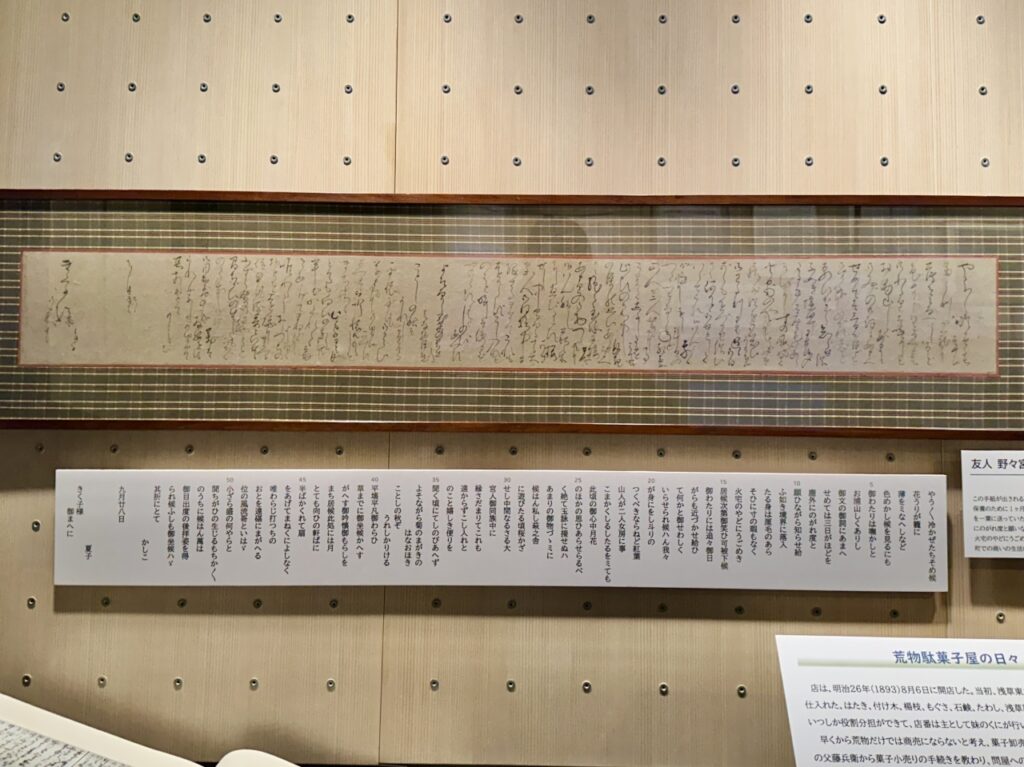

転居の前、一葉が商いを始めるための融資について問い合わせた手紙。

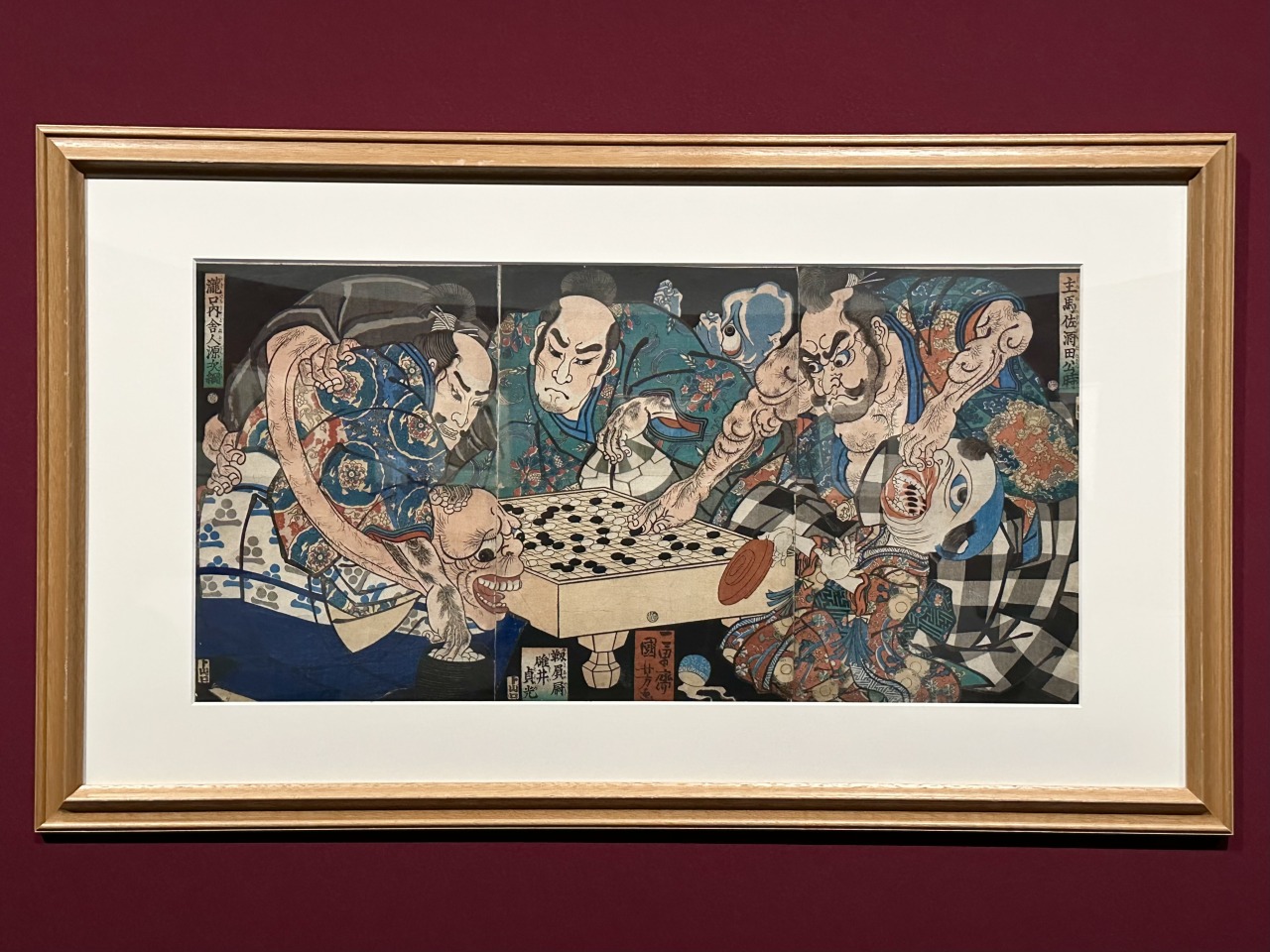

明治時代の吉原の姿――仁和賀は子供たちも熱中

「たけくらべ」は、下谷龍泉寺町界隈と吉原遊郭を舞台に、いずれ僧侶となる信如と、遊女となる美登利、そしてその幼馴染・正太郎の淡い恋心や大人に近づいていく葛藤を、季節の行事を背景に情緒豊かに描いた作品です。

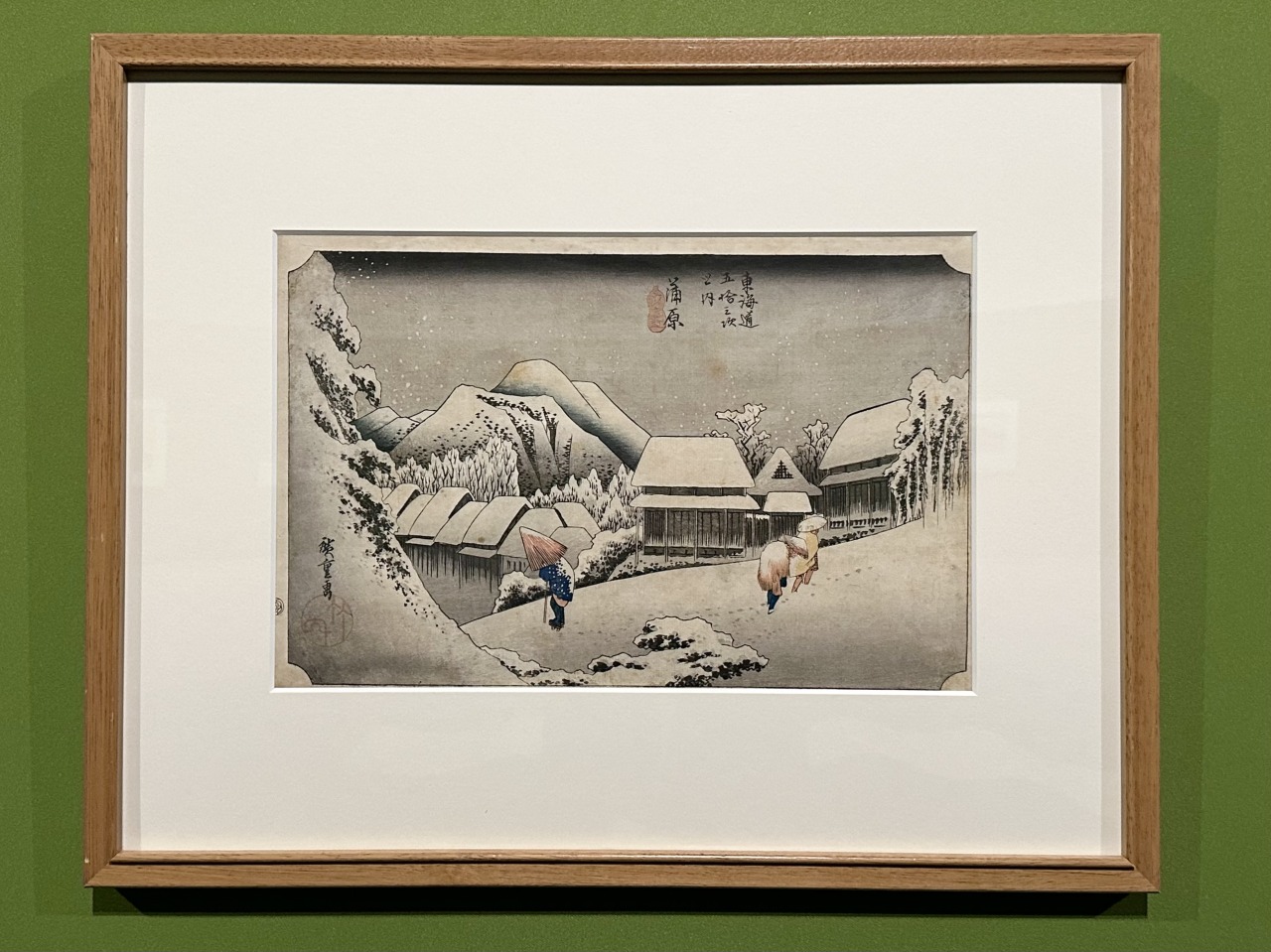

物語は千束稲荷の祭礼2日前の8月18日に始まり、三の酉の後、11月末から12月初め頃に終わりますが、それは一葉が下谷龍泉寺町で過ごした期間と重なります。一葉自身の生活体験が作品に色濃く反映されているのは明らかで、登場人物も多くは実在の人物をモデルにしていたといわれます。

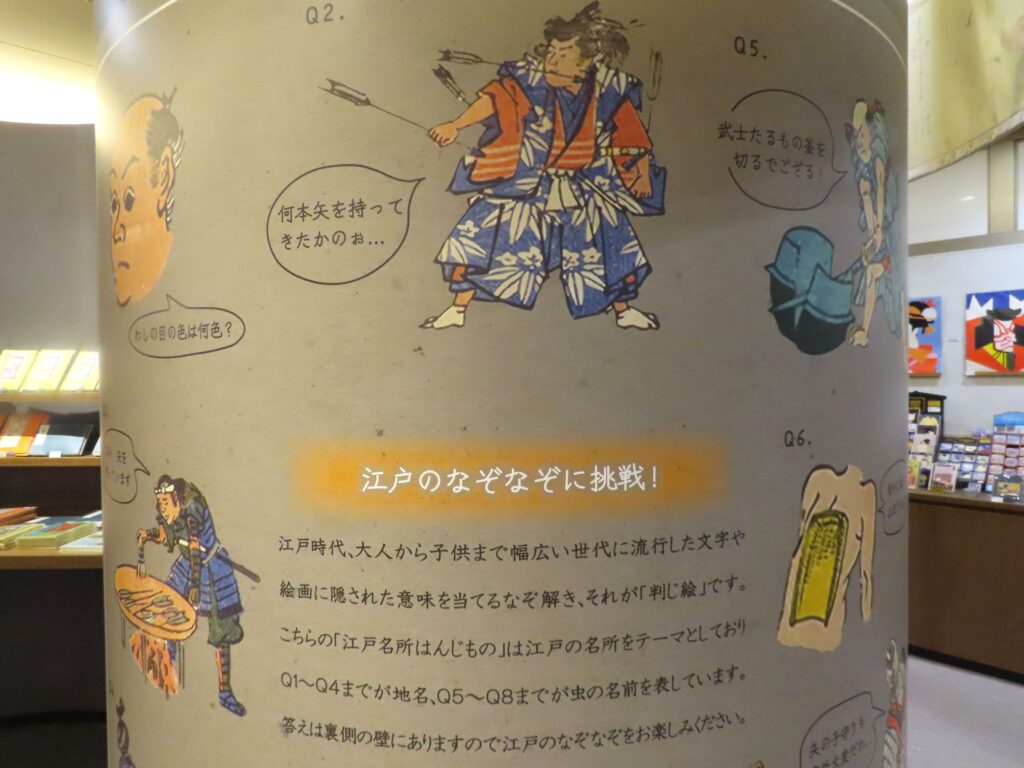

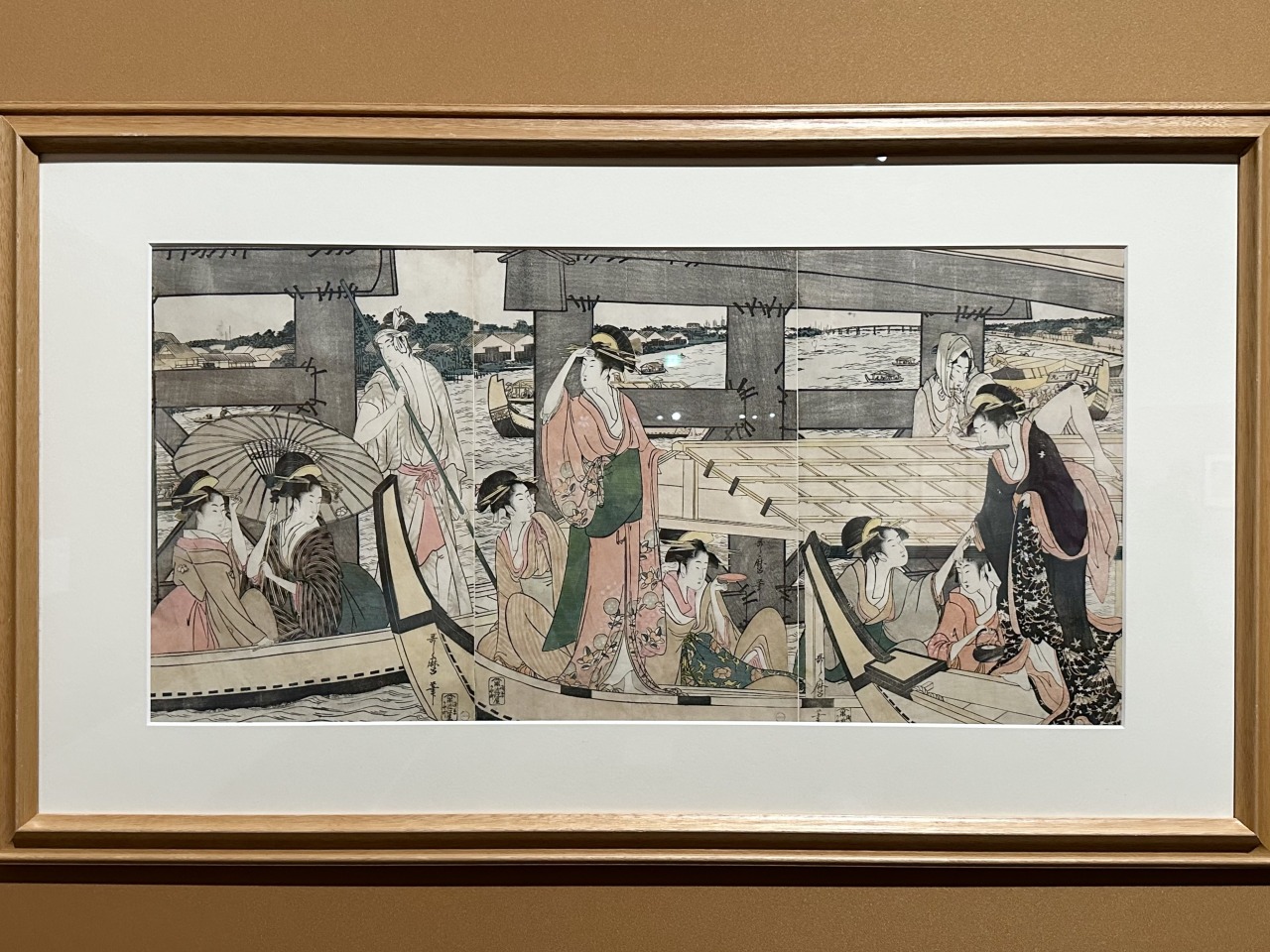

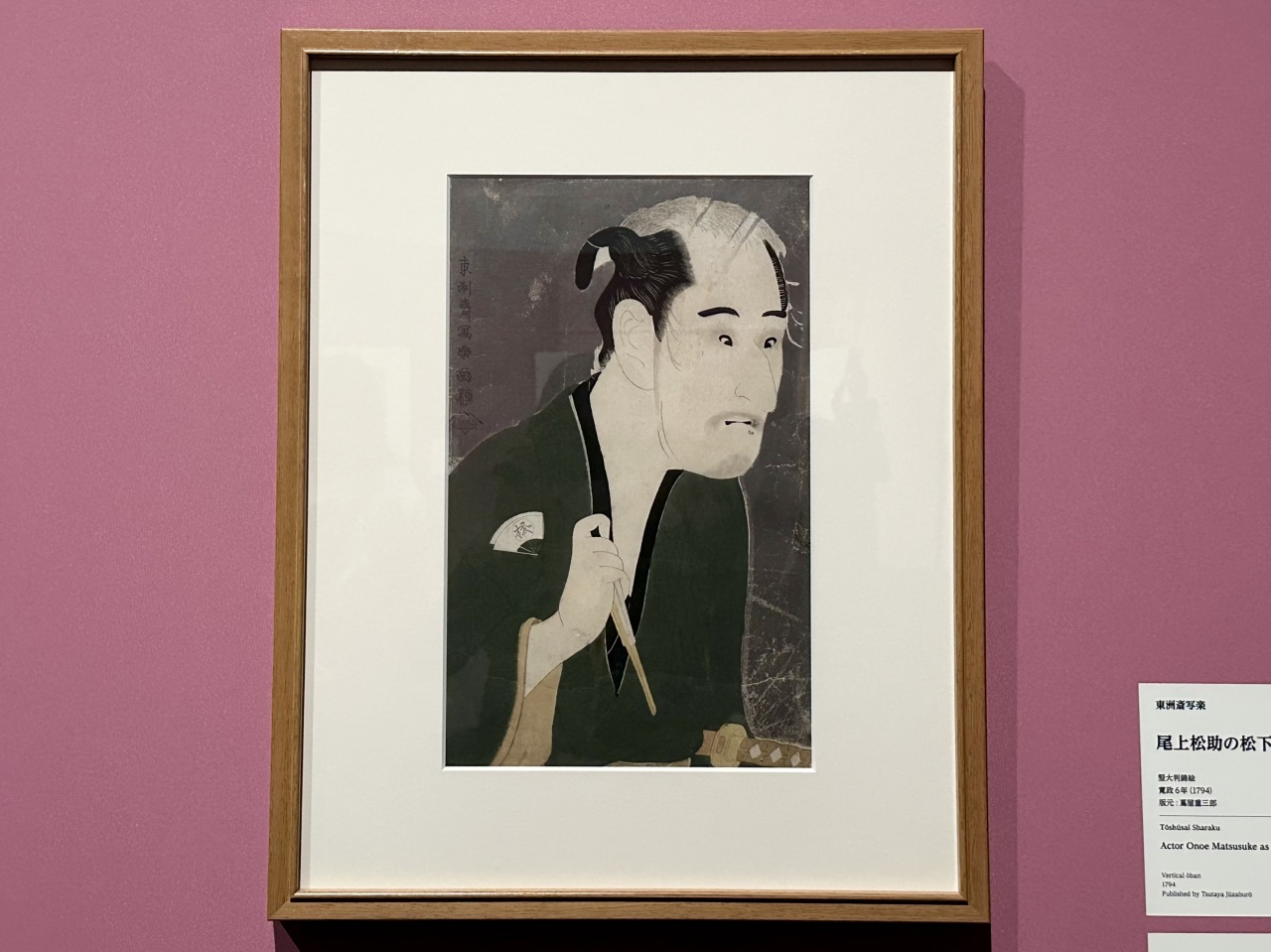

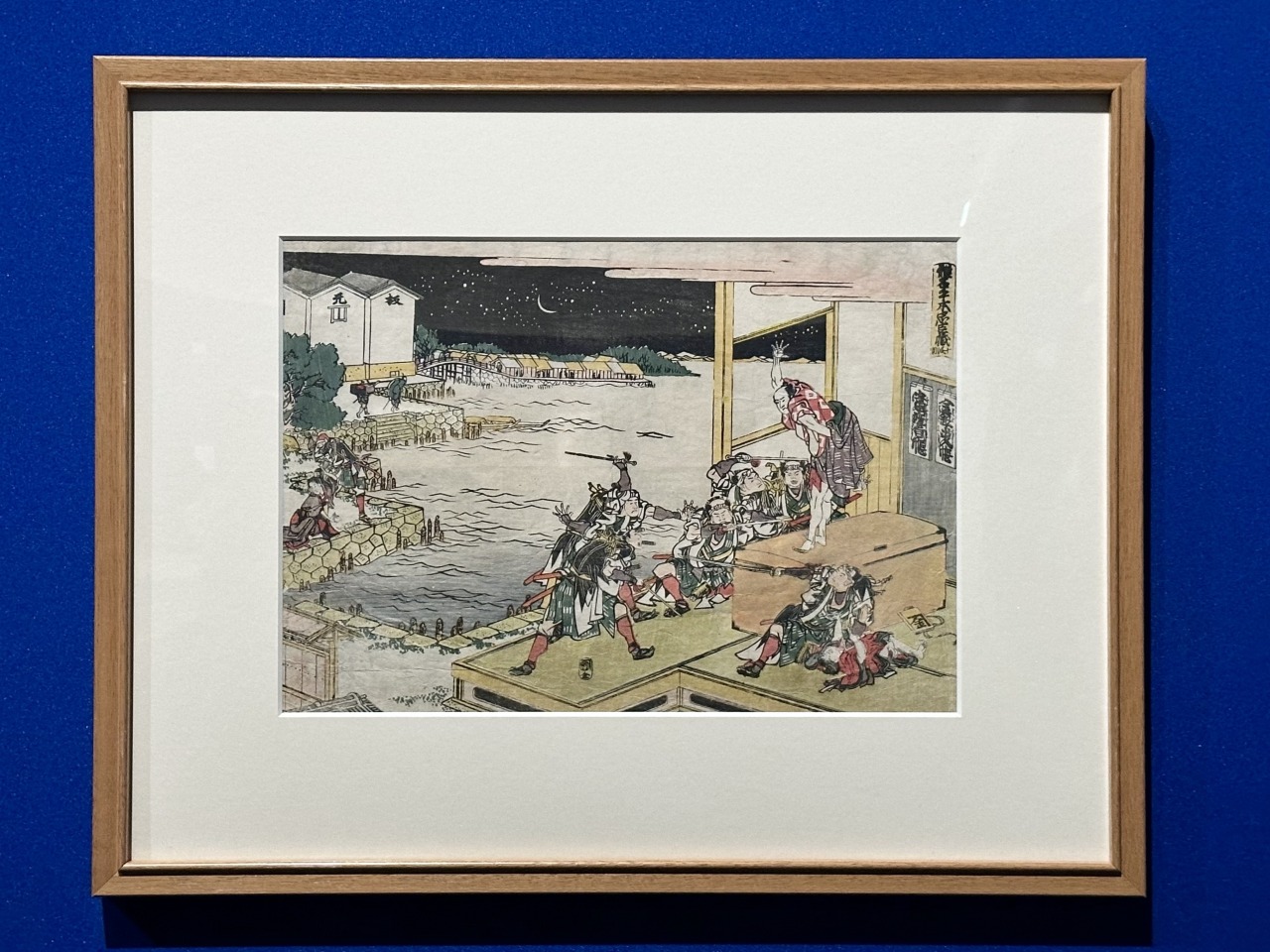

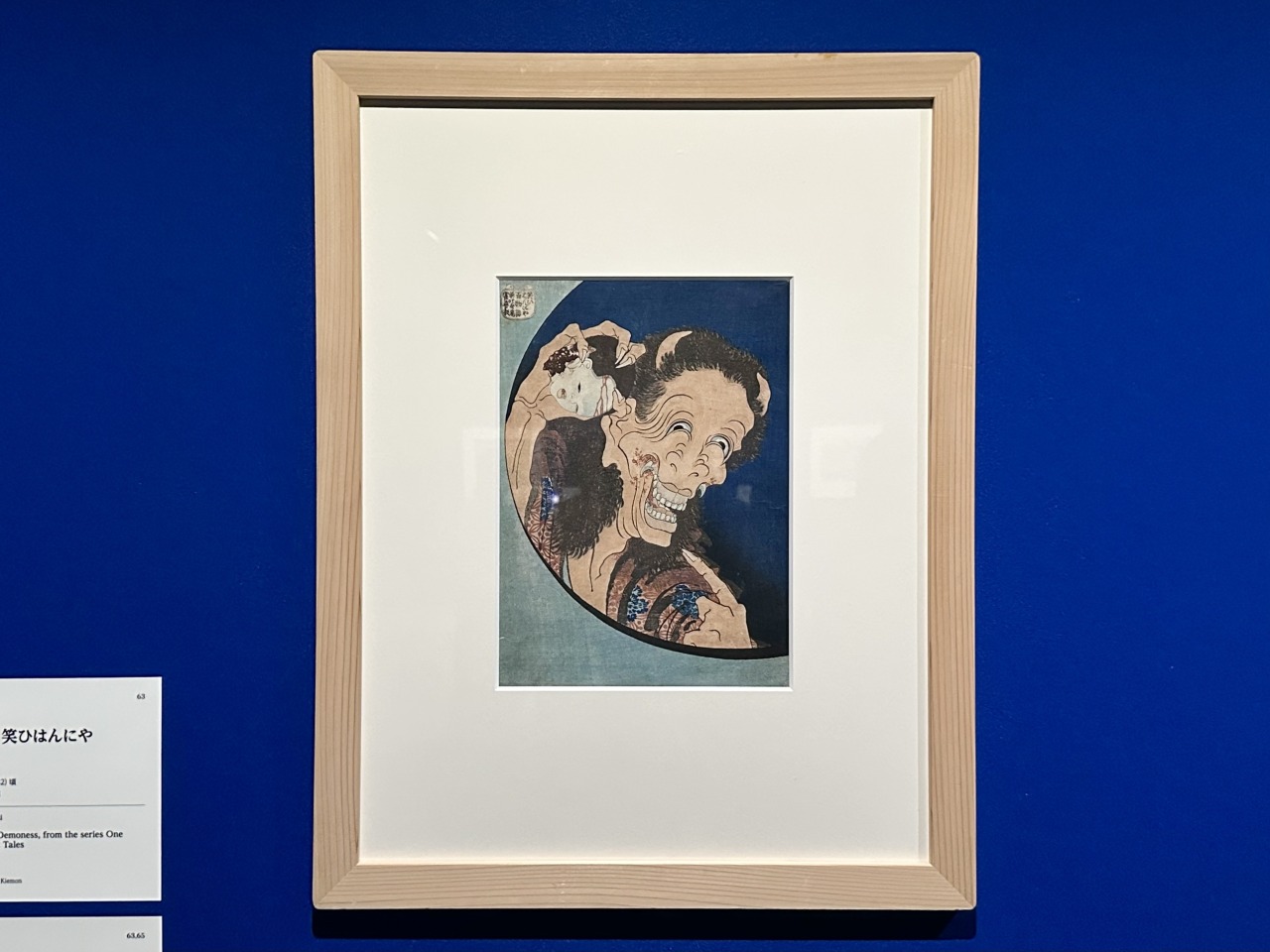

今にも喧騒が伝わってきそうな錦絵「新吉原角街稲本樓ヨリ仲之街仁和賀一覧之図」で描かれているのは、作中にも登場する秋の仁和賀(にわか)。街頭の屋台で芸者衆が即興芝居を披露する行事です。吉原では春の仲之町桜(夜桜)、夏の玉菊灯篭、秋の仁和賀が吉原三景物として人気を集めており、一葉はこれらを作品に取り入れることで四季の移ろいを美しく表現しました。

下:楊州周延「新吉原俄の賑ひ」明治12年(1879)

また作中では、吉原の空気にすっかり染まった訳知り顔の子どもたちが、仁和賀の時期になると芸者の真似をし始める様子が描かれていますが、一葉はその上達の早さを「孟子の母も驚くだろう」と半ば呆れを滲ませるように記しています。こうしたリアルな所感が盛り込まれるのも、実際の生活者であった一葉ならではと言えるでしょう。

一葉は吉原を外から眺めるだけでなく、実際に足を運ぶこともあったといいます。仕事を斡旋してくれた引手茶屋の女中頭から廓内の事情を聞いたり、玉菊灯篭を見物したり、廓内を流す新内節の女大夫の年齢・服装・佇まいまで細かく書きとめたり……。そうした一つひとつの取材が、のちの『たけくらべ』を形づくっていったのです。

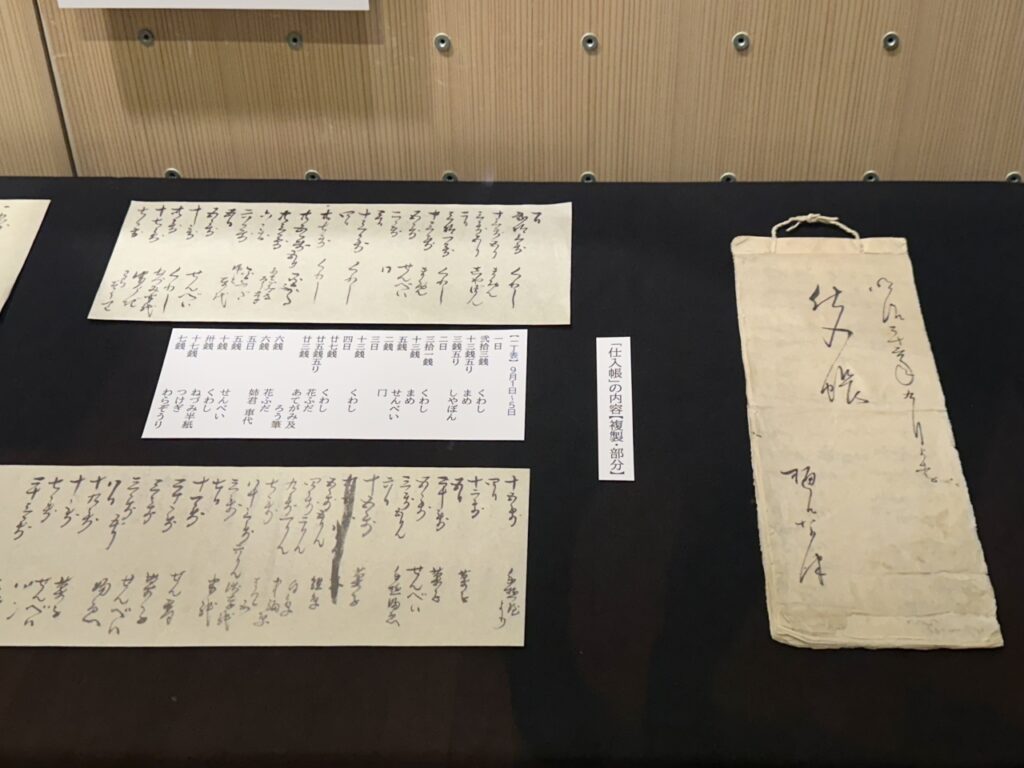

荒物駄菓子屋で試行錯誤する日々――ときには愚痴をこぼすことも

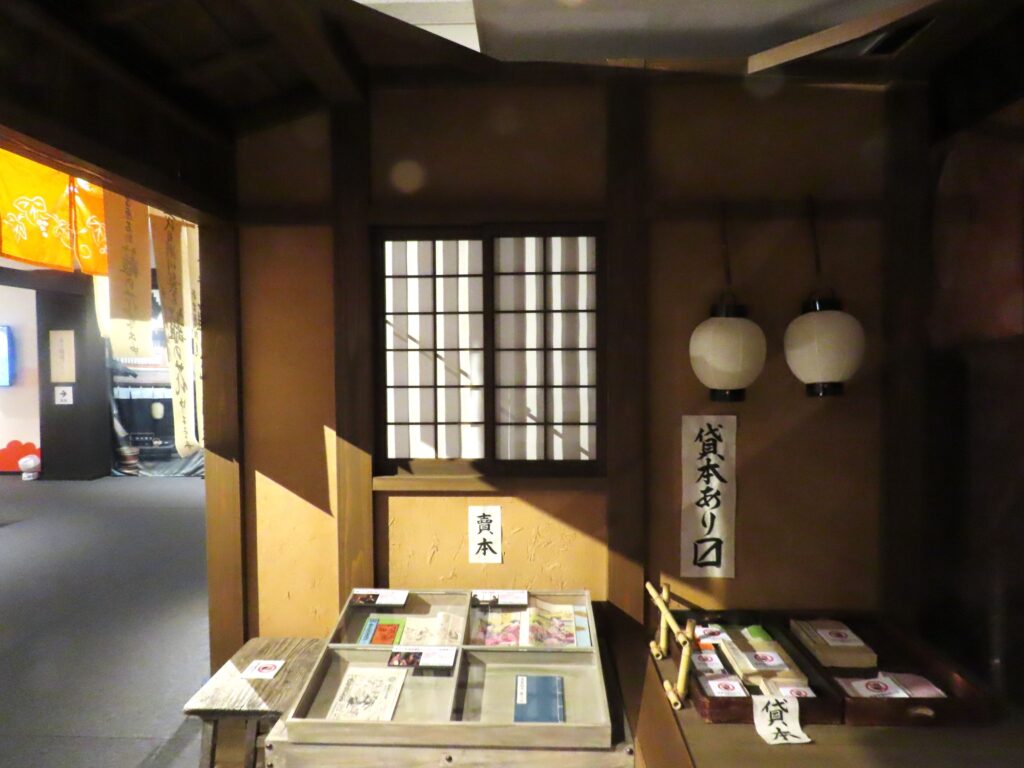

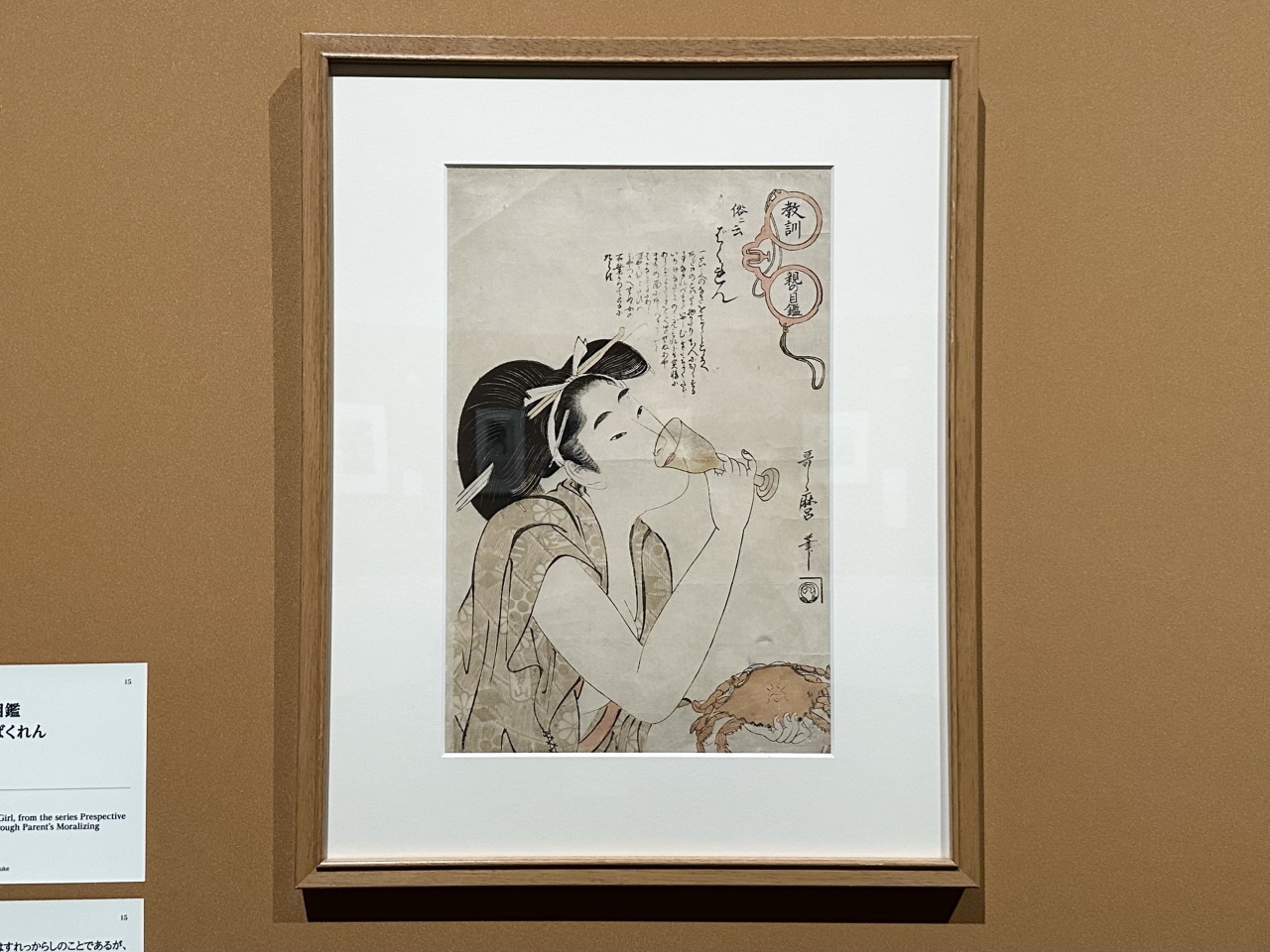

ひときわ目を引く一葉の肖像画は、日記「塵之中」にある明治26年(1893)8月6日の記述「六日、晴れ。店を開く、(略)今宵はじめて荷をせをふ、中々に重きものなり……」から着想を得たとされています。8月6日は店の開店日であり、当初ははたき、石鹸、たわし、浅草紙などの雑貨を販売していました。すぐにそれだけでは商売にならないことを察し、菓子卸売業を営む友人の父を頼り、めんこ、風船、絵草紙といった玩具や駄菓子の扱いも開始。集まった子供たちとも親しく接する日々を送りました。

夏の暑さの中、転居先探しに下駄か草履で一日20kmを歩き回るほど元気溌剌な一葉でも、商いの目まぐるしさは堪えたようで、手紙や日記にはさまざまな愚痴が残されています。たとえば、友人・野々宮起久子から故郷の千葉県多古町へ保養に誘われた一葉は、

| ■「せめては三日がほどを塵外にのがれ度と願ひながら(中略)厘毛のあらそひに寸の暇もなく火宅のやどにうごめき居候次第御笑い可被下候」

現代語訳:せめて三日でもいいから、この煩わしい俗世の外へ逃れたいと願っているのですが、些細な問題事が絶えず起こり、少しの暇もなく、苦しい生活環境でもがいているありさまです。どうか笑ってやってください。 |

と、返事の手紙の中で自身の境遇を自嘲気味に綴っています。

方々に手を尽くしたものの、翌年1月には茶屋町通りに同業者が開業したこともあり、経営は悪化。結局、わずか9か月余りで荒物駄菓子屋を畳み、転居した本郷丸山福山町で腹をくくり、執筆活動に専念することとなりました。

再び小説家の道に戻った一葉

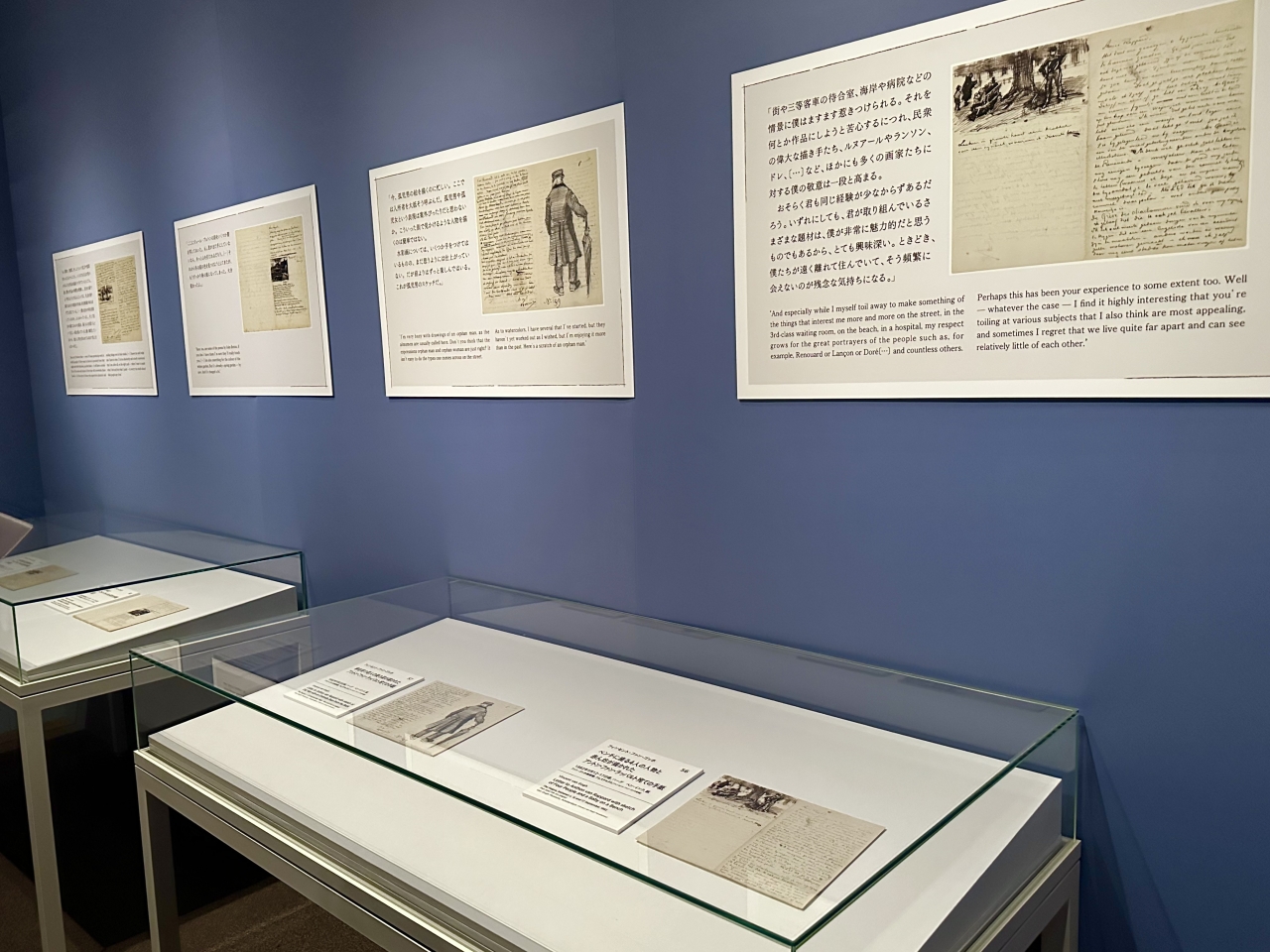

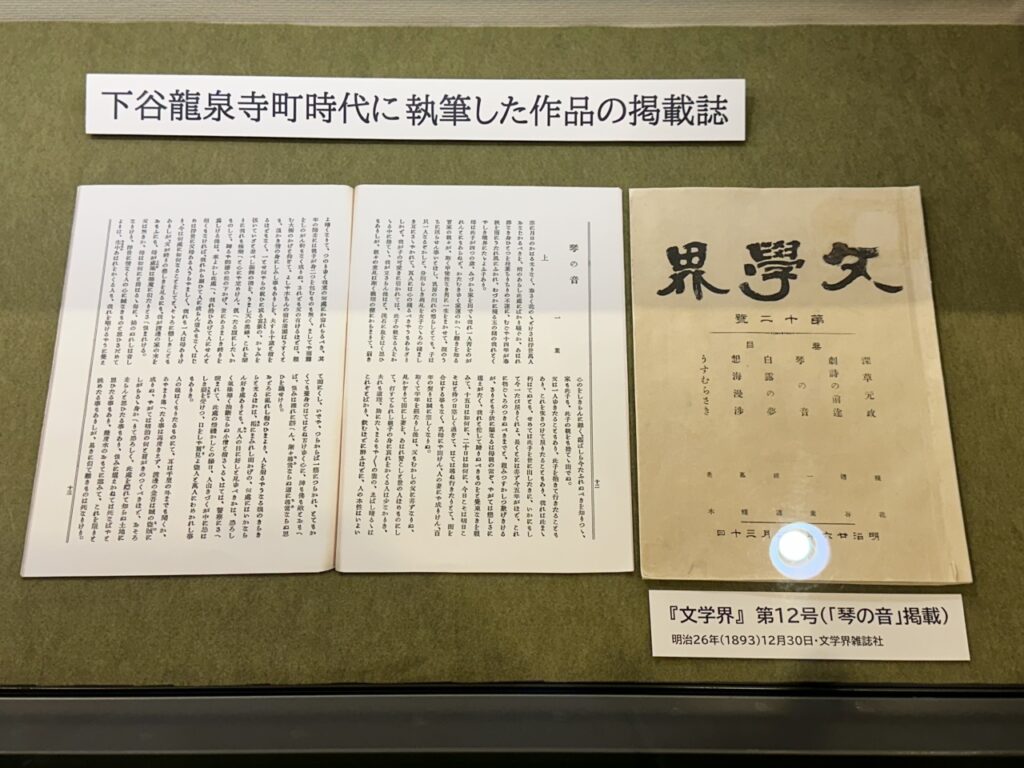

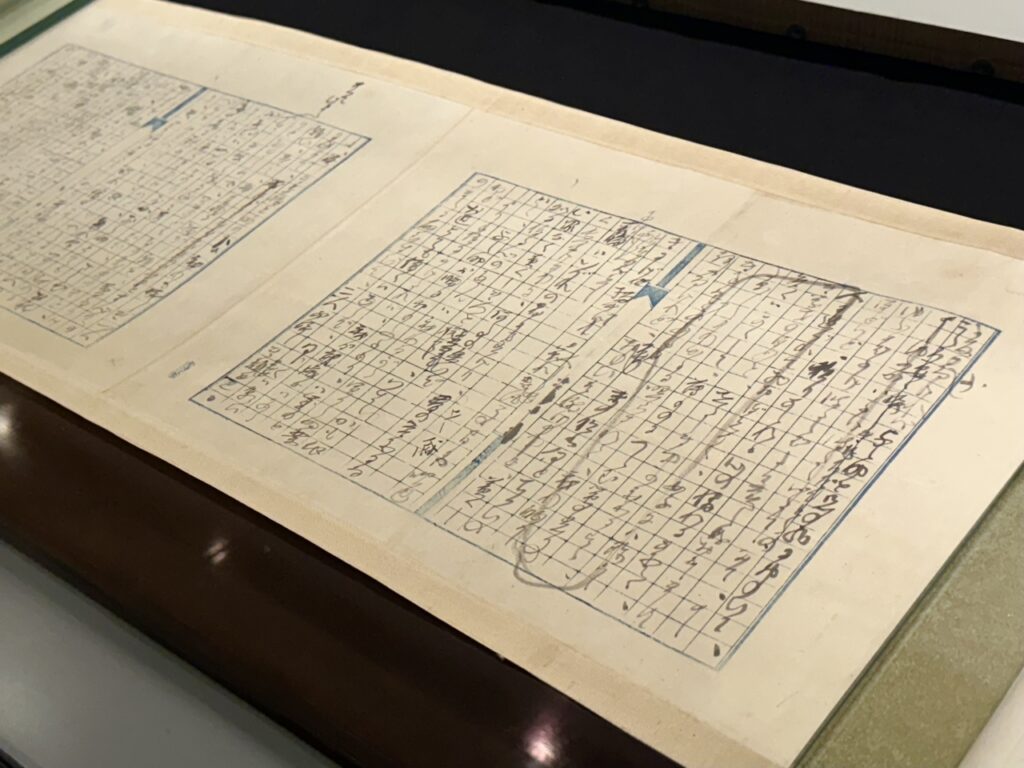

ところで、ほぼ絶筆状態だった下谷龍泉寺町での生活の最中も、「うもれ木」で一葉の才能を高く評価していた作家・星野天知や平田禿木は、多忙を理由に執筆をためらう一葉を根気よく説得し続けていました。その結果、彼らが創刊した雑誌『文学界』に「琴の音」と「花ごもり」の2作を発表するに至っています。本展では、推敲の跡や大幅な削除が見られ、執筆の苦心が伝わる「花ごもり」の未定稿や、「琴の音」執筆時の呻吟の様子を記した日記資料、両作の初出掲載誌などを展示しています。

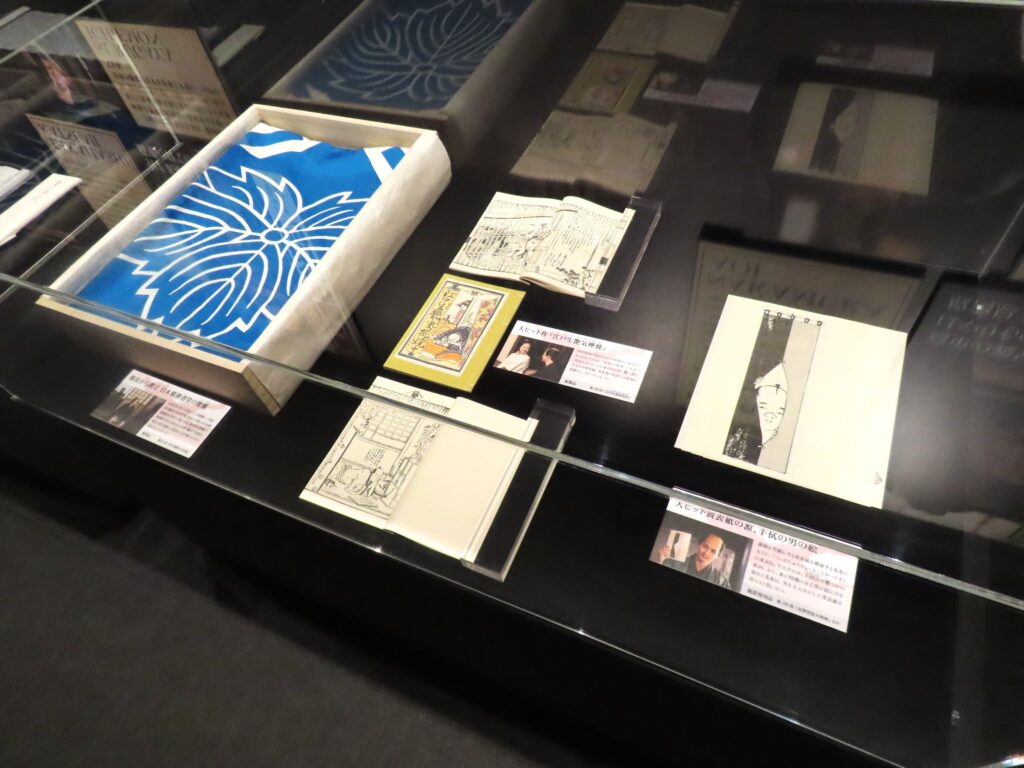

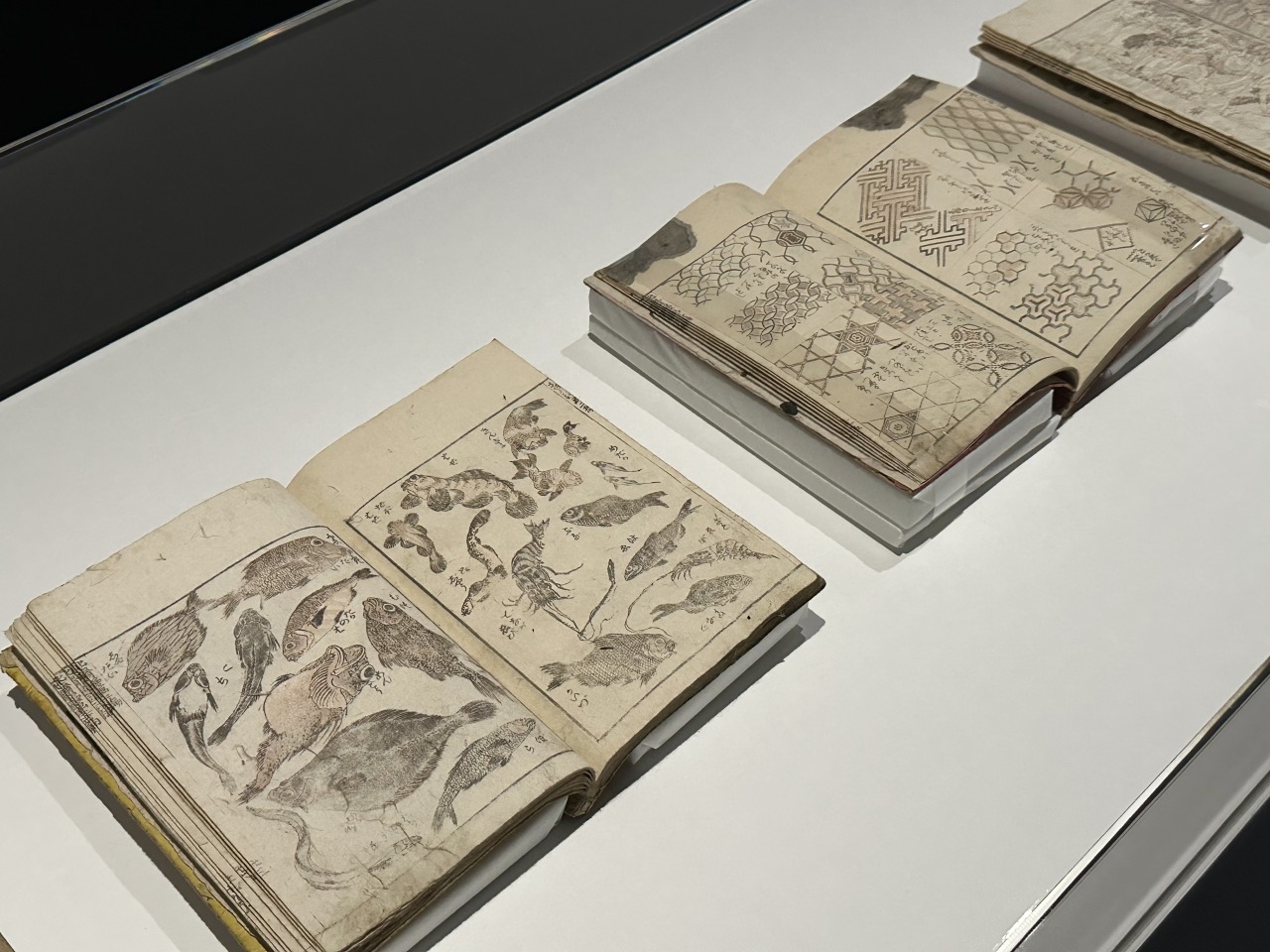

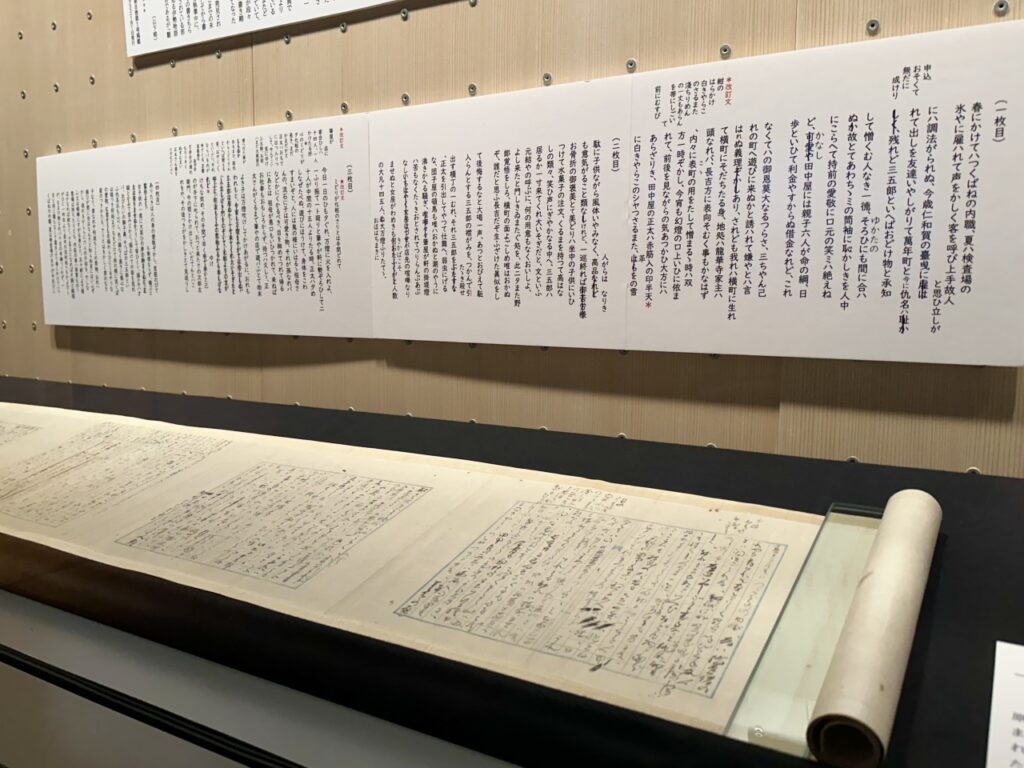

会場の最後には「たけくらべ」の関連資料が並び、未定稿や折画本『たけくらべ絵巻』、さらには『文芸倶楽部』一括掲載時の原稿を掲載した書籍などを鑑賞できます。未定稿は完成稿とは大きく内容が異なるため、読み比べてみると新たな発見があるでしょう。

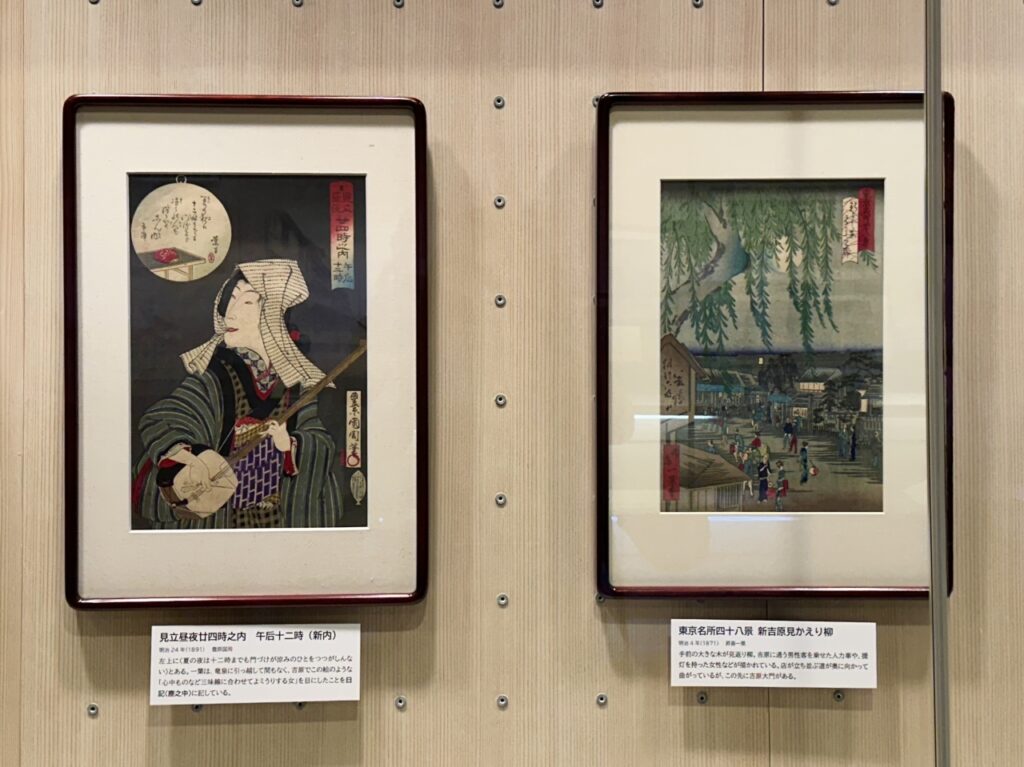

右:昇斎一景「東京名所四十八景 新吉原見かえり柳」明治4年(1891)

ありふれた悲恋物をはじめ、空想的な作風だった初期から、下谷龍泉寺町での鮮烈な生活体験をもとに、ときに貧困や女性の苦境など過酷な現実を捉えたリアルな作風へ変化した一葉。明治期を代表する作家として高い評価を受けることとなった彼女の、重大な創作の転換点を紹介する本展にぜひ足を運んでみてください。

なお、一葉記念館から2分ほど歩いた茶屋町通りには「樋口一葉旧居跡碑」があります。竜泉界隈は、関東大震災後の帝都復興計画による土地区画整理事業の影響で、一葉が暮らしていた当時とは大きく姿を変えていますが、「下谷よりよし原がよひの只一筋道にて」の面影は残っています。

茶屋町通りを東側に進むと、吉原揚屋町の非常門の場所を示す柱も建っています。特別展の鑑賞とあわせて、一葉の長屋から吉原遊郭がどのように見えていたか、現地で思いを馳せてはいかがでしょうか。

特別展「一葉が暮らした下谷龍泉寺町」概要

| 会期 | 令和7年10月25日(土)~12月21日(日) |

| 会場 | 台東区立 一葉記念館(東京都台東区竜泉3丁目18番4号) |

| 開館時間 | 午前9時~午後4時30分(入館は4時まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日 |

| 入館料 | 大人 300円、小中高生 100円

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証をお持ちの方とその介護者の方は無料。 |

| お問い合わせ | 一葉記念館 03-3873-0004 |

| 公式サイト | https://www.taitogeibun.net/ichiyo/ |

※記事の内容は取材日時点のものです。最新の情報は公式サイト等でご確認ください。