東京国立博物館

江戸時代の傑出した出版業者である“蔦重”こと蔦屋重三郎(1750~97)。その蔦重を主人公にした2025年の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」と連携した特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」が、東京・上野の東京国立博物館で開催中です。会期は2025年6月15日(日)まで。

※会期中、一部作品の展示替えがあります。

前期展示:4月22日(火)~5月18日(日)

後期展示:5月20日(火)~6月15日(日)

歌麿や写楽を見出した江戸のメディア王、蔦屋重三郎

蔦重は寛延3年(1750)、幕府公認の遊廓である吉原の生まれ。貸本屋から身を起こし、版元として武家や富裕な町人、人気の役者、戯作者、絵師のネットワークを広げてメディアミックスを展開し、江戸の出版業界にさまざまな新機軸を打ち出した人物です。

時流をつかみながら黄表紙や洒落本、狂歌本、浮世絵などあらゆる出版物を手掛け、数々のベストセラー作品を輩出。現在では世界に冠たる日本の芸術家とみなされる浮世絵師、喜多川歌麿や東洲斎写楽をプロデュースしたことでも知られています。

本展は、前期・後期合わせて約250件の作品を通じて、時代の風雲児たる蔦重の活動を追いながら、彼が創出した価値観や芸術性を体感するものです。

第1章「吉原細見・洒落本・黄表紙の革新」

展示は全3章に附章を加えた構成になっており、第1章のエントランスでは、遊廓・吉原への唯一の入場口だった「吉原大門」が来場者を出迎えます。

これは大河ドラマ「べらぼう」の撮影で実際に使用されたセットであり、制作に当たっては歌川豊春、歌川国貞、歌川広重らの浮世絵が参照されたとのこと。門の先には吉原のメインストリート「仲之町」を模した空間が広がり、立ち並ぶ桜や常夜灯が春の風情を演出しています。

※前期展示(後期は複製を展示)

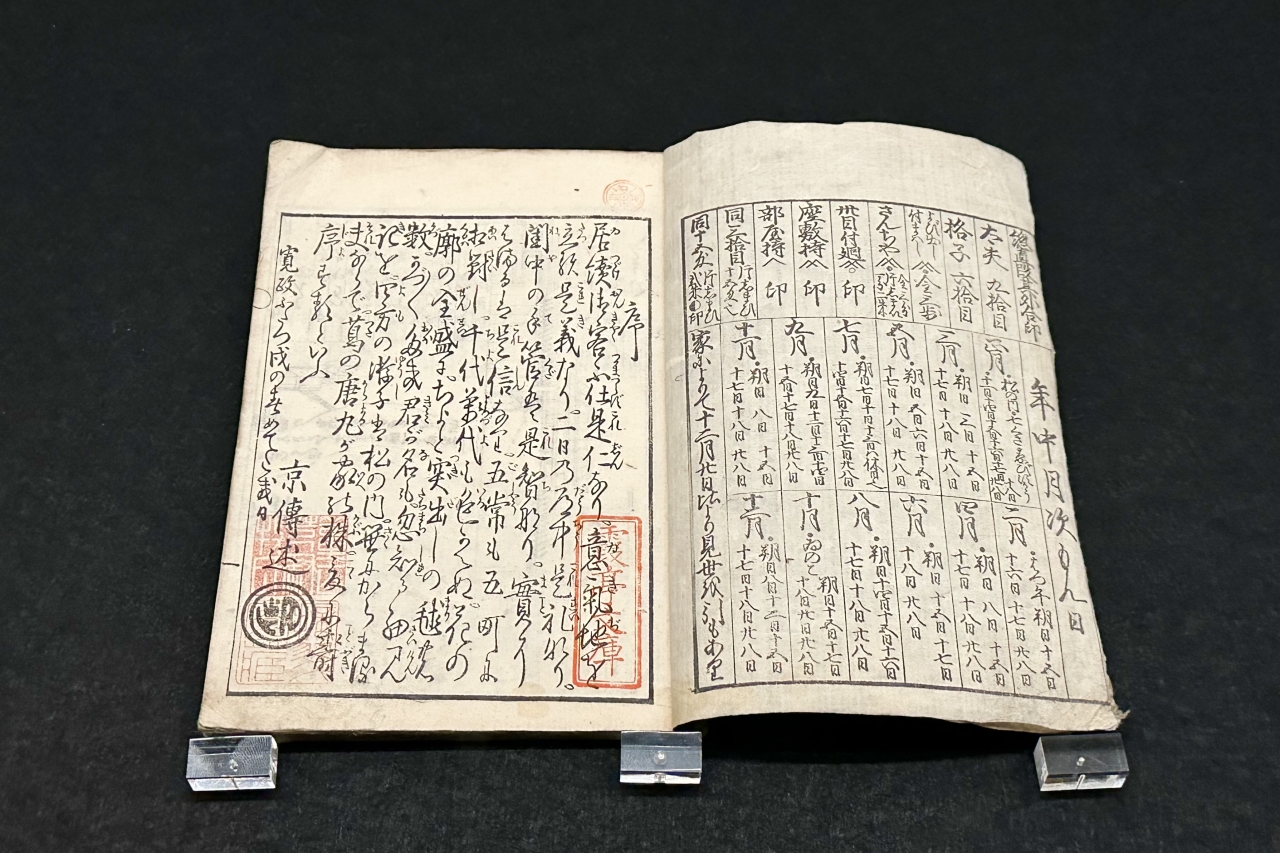

第1章には、蔦重が出版人として活動する出発点となった吉原のガイドブック『吉原細見』が展示されています。

もともとは別の版元が手掛けていた『吉原細見』は、変化の激しい吉原の情報の精査が追い付いていないなど、多くの問題を抱えて信用を落としていました。

比較して、最初の蔦重版『吉原細見』である『籬の花』では、吉原育ちの情報網を生かして最新の情報にアップデートしたのはもちろん、通りの左右に並ぶ妓楼を本紙の上下で向かい合わせ、手に持ちながら街歩きができるレイアウトに改良。また、2頁分の情報を1頁にまとめるなどコストダウンも実現し、斜陽だった吉原に多くの客を呼び込みました。

出版活動全体を通して人々が楽しむものを追い求め続けた蔦重ですが、この時点ですでに、消費者視点が徹底していたことがうかがえます。

※前期展示

展示では、新旧の『吉原細見』の変化を見比べることができるほか、当代随一の人気戯作者であった山東京伝に序文をまかせるなど、商品価値を高めるためさまざまな試みをしていた点についても取り上げています。

※会期中場面替えあり

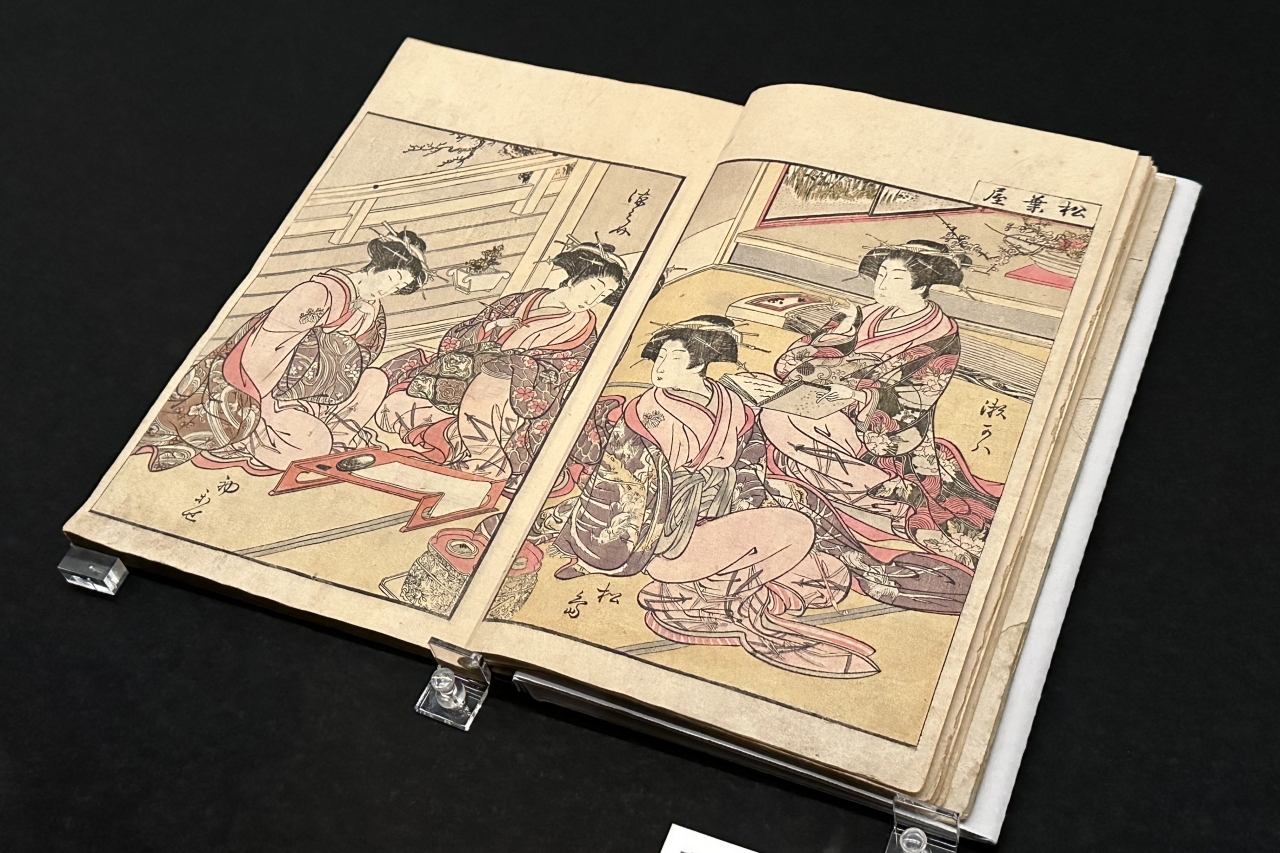

遊女を生け花に見立てた遊女評判記『一目千本』(1774)は、蔦重が初めて独自に手掛けた出版物。各妓楼の遊女たちが四季折々で琴や書画、生け花など芸事や座敷遊びにいそしむ姿を描いた錦絵本『青楼美人合姿鏡』(1776)は蔦重が企画したもので、人気絵師・北尾重政と勝川春章の合筆です。

どちらも描かれた遊女やその贔屓客、妓楼主などが出資したものと目されており、こうした自らの懐を傷めない形で制作された「入銀物」は、蔦重の主なビジネスモデルの一つとなっていきました。

※会期中場面替えあり

東京国立博物館 ※前期展示

出版人として優れた手腕を発揮した蔦重は、江戸で流行した富本節という浄瑠璃の正本(歌詞を節つきでまとめた本)を独占出版したり、寺子屋などで使われた初等教科書である往来物を数多く手掛けたりと、手堅い定番商品で資金力をつけていきます。

東京大学教養学部 国文・漢文学部会 黒木文庫 ※会期中場面替えあり

一方で、人気の作家や絵師を抱え、大衆文芸である黄表紙や洒落本といった戯作の出版にも着手。展示ではその例として、戯作界に蔦重の名を知らしめるきっかけとなった朋誠堂喜三二作の『見徳一炊夢』(1781)や、寛政の改革による出版統制の中で制作された、『浦島太郎』の後日譚を描いた山東京伝によるパロディ作品『箱入娘面屋人魚』(1791)などが紹介されています。

第2章「狂歌隆盛──蔦唐丸、文化人たちとの交流」

第2章では、天明期(1781-89)を中心に江戸で一世を風靡した狂歌(和歌をパロディし、世相に風刺や皮肉を盛り込んだ短歌の一種)と蔦重の関わりに注目。

江戸を謳歌する狂歌を詠む文化は、教養ある武士階級の戯れとして始まりました。寛政の改革によって町人や役者、絵師らさまざまな階層の人々へ広まっていくなかで、蔦重も狂歌師「蔦唐丸」として参入。文芸活動を行う一方で、出版人としても、読み捨てされていた狂歌を出版物としてまとめた狂歌本に活路を見出します。大田南畝や唐衣橘洲、朱楽菅江といった当代一流の文化人たちと交流しながら、流行の発信源であった吉原からブームを牽引していきました。

さらに蔦重は、文字だけの世界であった狂歌本に絵を加えた新ジャンル、狂歌絵本を開拓し、一手に刊行します。狂歌絵本のうち、自分の名を広めたい裕福な狂歌師などが出資したという入銀物は、多色摺による華やかさ、雲母摺や空摺などの技法も備えた芸術作品といえる豪華な仕様になっていました。

※前期展示

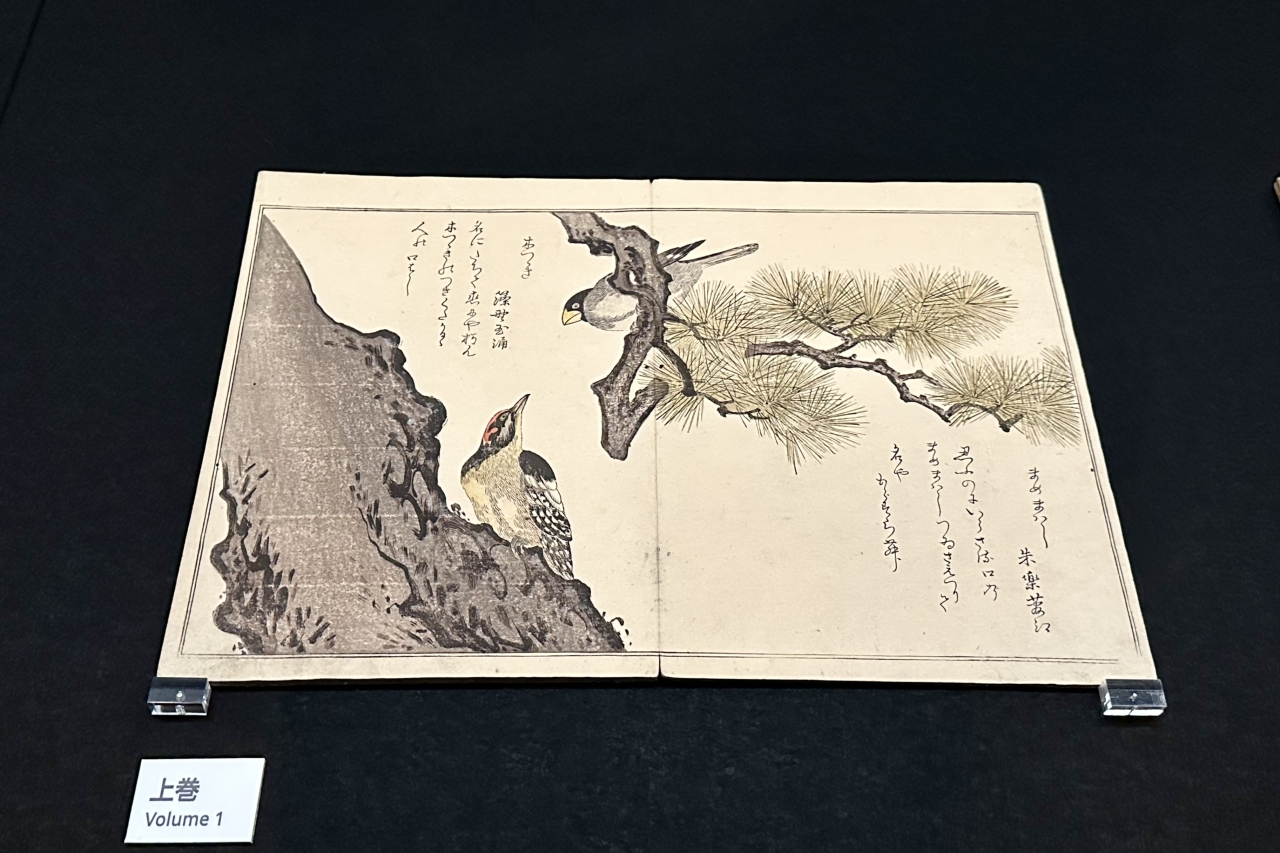

本章の見どころは、蔦重がその才能を見出し、専属絵師に近い起用をした喜多川歌麿が挿絵を担当した狂歌絵本。歌麿の狂歌絵本三部作と呼ばれる『画本虫撰』(1788)、『潮干のつと』(1789)、『百千鳥狂歌合』(1790)はそれぞれ虫、貝、鳥をテーマとしており、歌麿の写生描写の精度の高さや確かな観察眼を感じることができます。

※前期展示

また、ここでは歌麿畢生の作とされる枕絵(春画)本の『歌まくら』(1788)も展示。本展の企画担当である松嶋雅人氏(東京国立博物館 学芸企画部長)によれば、創立150年を超える同館の歴史のなかで、枕絵が展示されるのは今回が初めてとなるそう。

※前期展示(後期は別本を展示)

横大判の錦絵12枚に、修羅場や駆け引きなど茶屋での男女の細やかな機微が描かれた本作の中で、とりわけ秀美とされるのは「茶屋の二階座敷」の図です。(画像は部分)

忍ぶ恋を描いたものですが、女は後ろ姿で表情がわからないものの、頬を撫でるしぐさに男への情を感じさせる一方で、女の髷の下にのぞく男の右目は冷静で醒めているようにも見えるという、男女の織りなす思惑、その一瞬のリアリズムは見事というほかありません。

本図について、松嶋氏は「歌麿がどういった想いでこの絵を描いたかは定かではありませんが、見る人によって、二人の感情面がさまざまに思い描ける。それだけ重層的で内容の深い絵なのではないか」との見解を示しました。

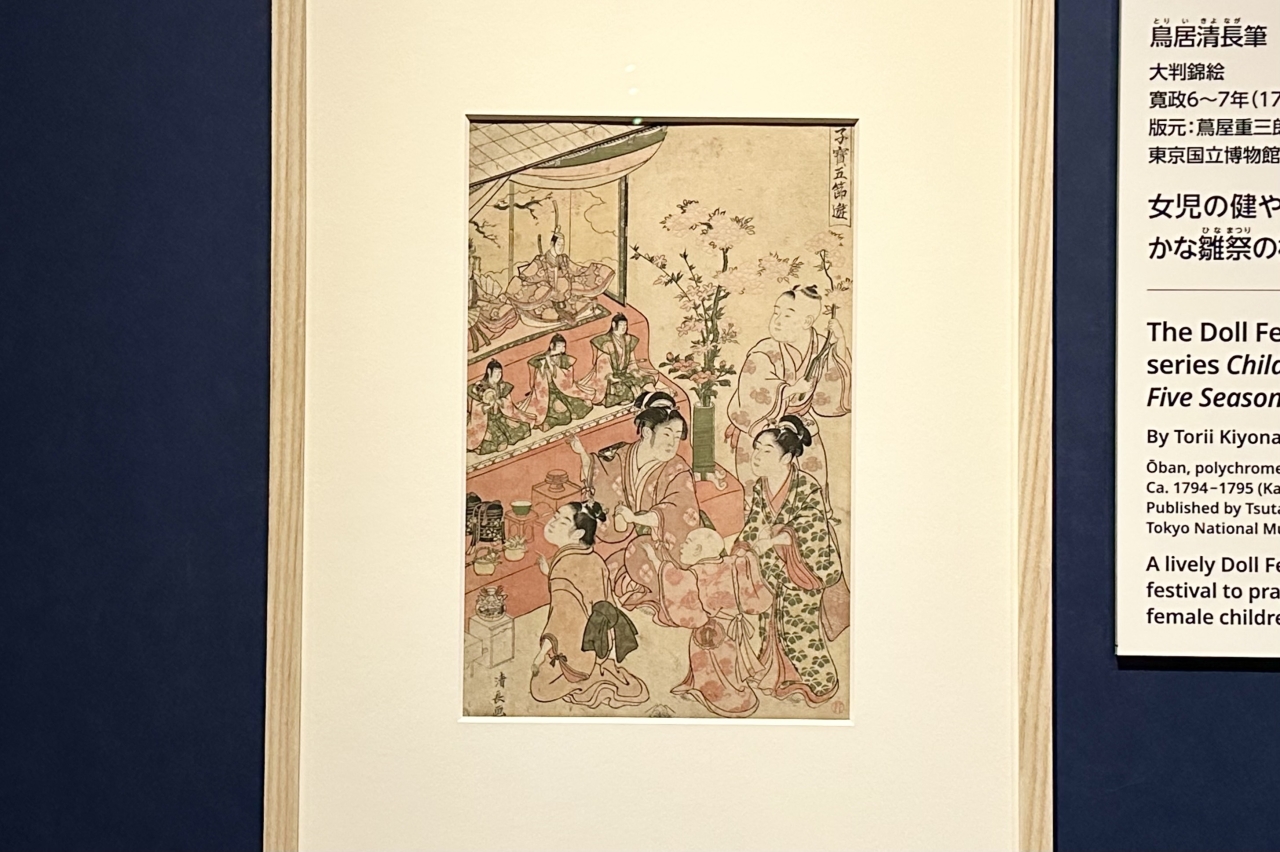

第3章「浮世絵師発掘──歌麿、写楽、栄松斎長喜」

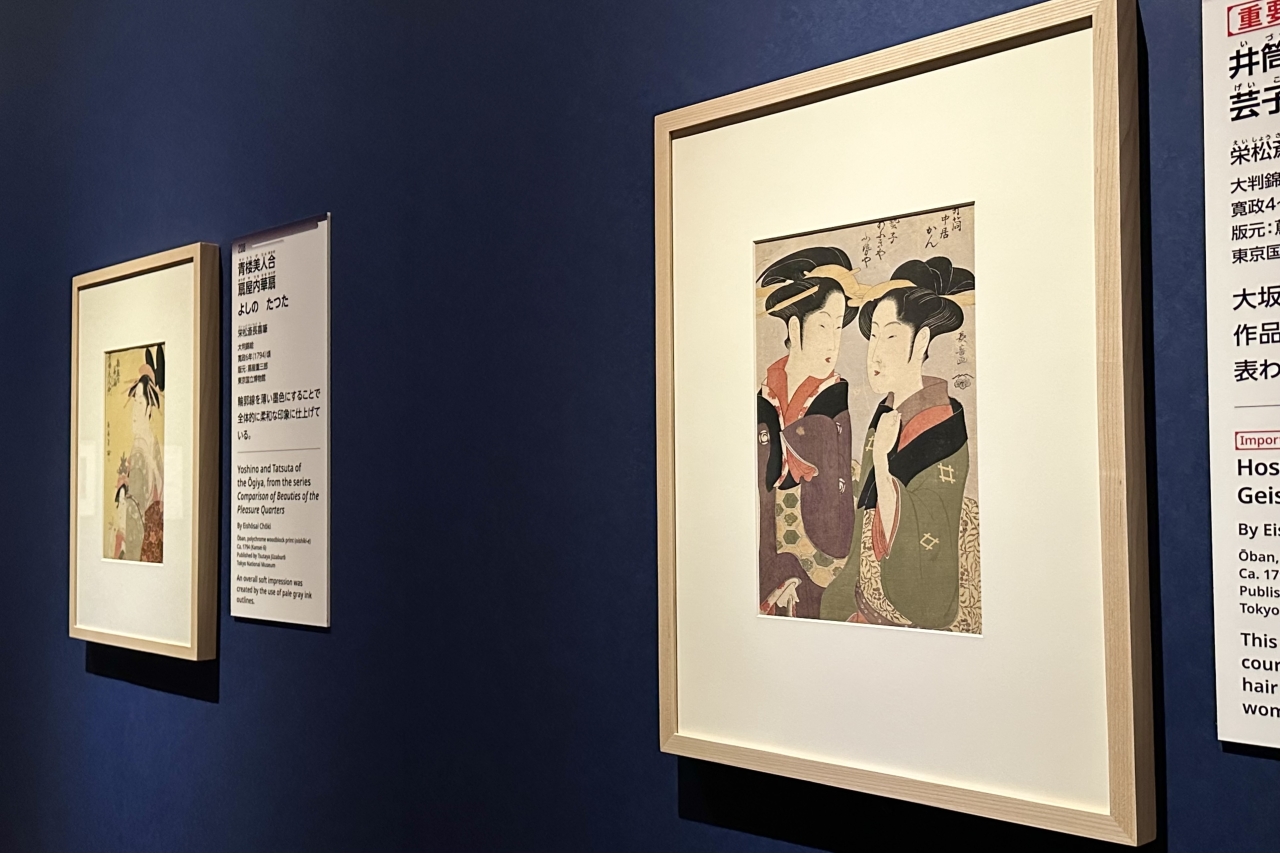

第3章は、蔦重の出版業の後半、寛政期(1789-1801)に浮世絵版画へ進出してからの活動を追うもの。西村屋与八や若狭屋与市など他の版元から刊行された作品も含め、浮世絵黄金期と呼ばれる18世紀末の浮世絵界を代表する名品が一堂に揃います。

東京・公益財団法人平木浮世絵財団 ※前期展示

※前期展示

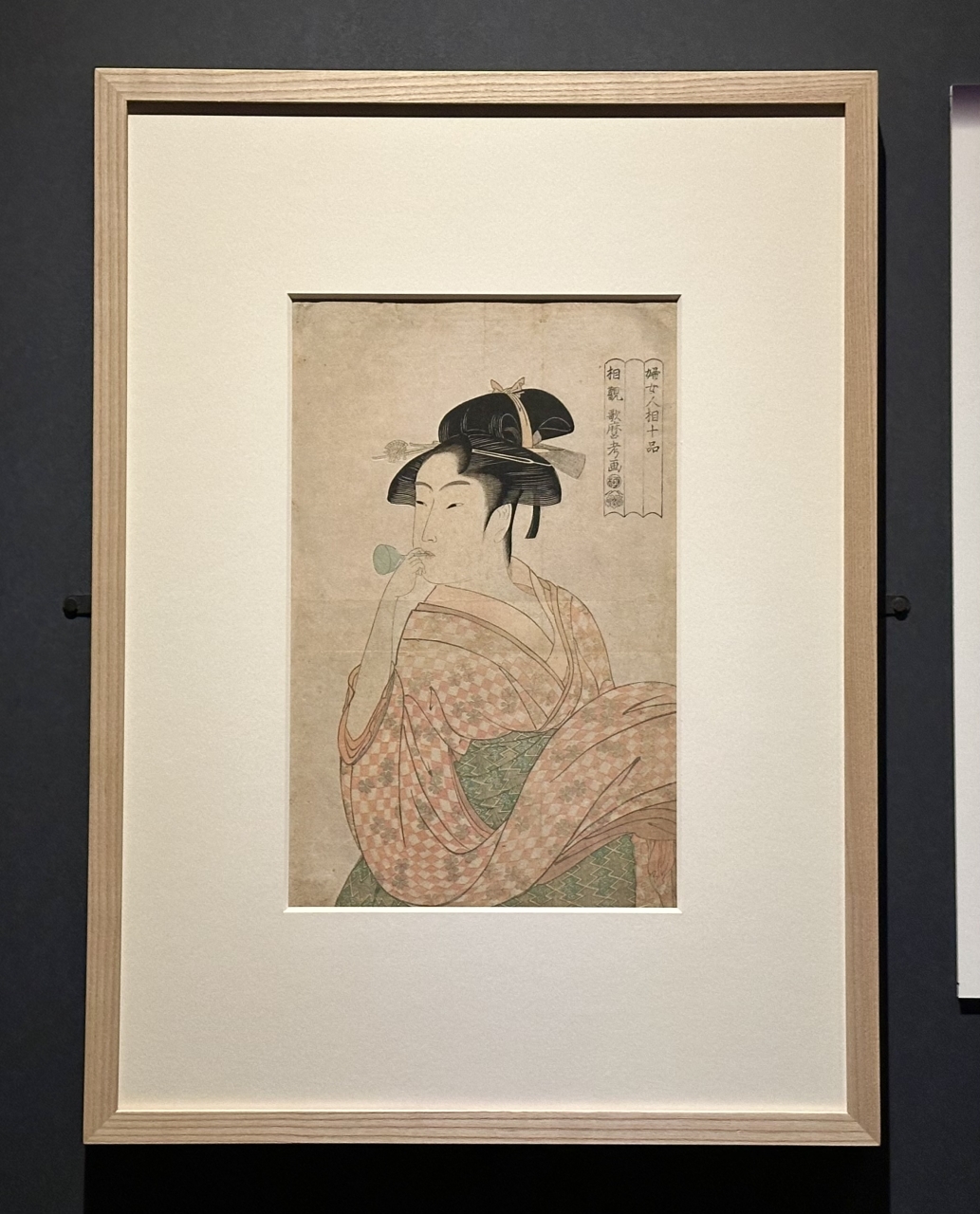

蔦重は、喜多川歌麿、東洲斎写楽、栄松斎長喜といった名だたる絵師たちを発掘し、彼らの魅力を最大限に生かした浮世絵を企画・出版します。当時の浮世絵はさまざまな版元が新機軸を打ち出していましたが、蔦重版の作品を特徴づけるのは、全身像が一般的だった美人画に、役者絵で用いられていた人物の顔を大胆にクローズアップする「大首絵」の構図を取り入れたことでした。

※前期展示

美人画の第一人者である歌麿は蔦重と組み、「大首絵」の手法で人物の表情や仕草へ細やかに目配せし、心情までも感じさせる表現が人気を博しました。また、遊女が中心だった美人画において、市井の女性たちを主題とした作品の制作も開始します。

東京国立博物館蔵 ※前期展示

※前期展示

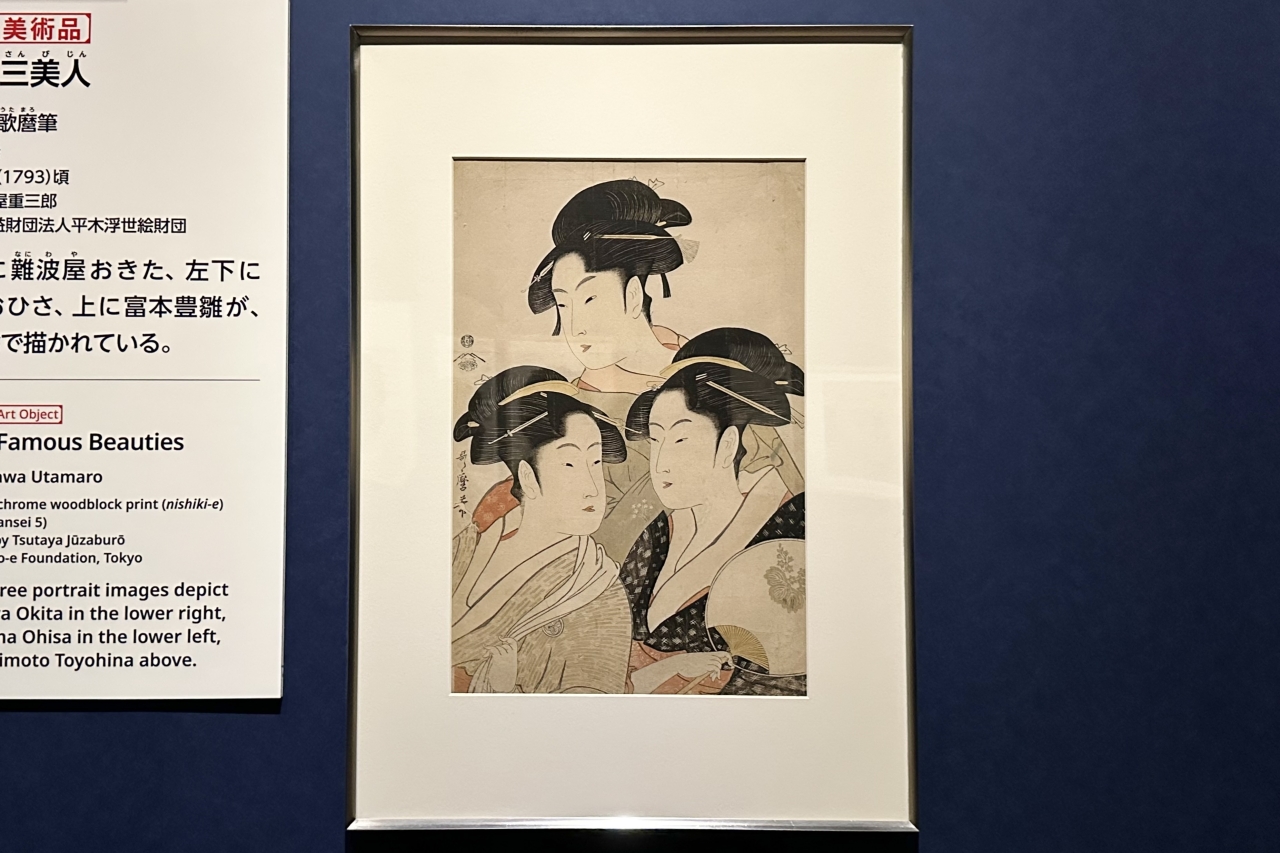

たとえば、《高名三美人》(1793)は難波屋のおきた、高島おひさ、富本豊雛という寛政期に実在した評判の看板娘たちを描いたもの。一見同じような顔に見えますが、よく観察すれば眉や目じり、鼻、輪郭線などでわずかに個性を捉えた似顔絵であることがわかるでしょう。

美人画はその時代ごとの理想の顔や体形で描かれることが一般的であったため、ある意味で絵空事の世界にリアリズムを持ち込んだこの試みは、大変画期的なものでした。

東京国立博物館 ※前期展示

※前期展示

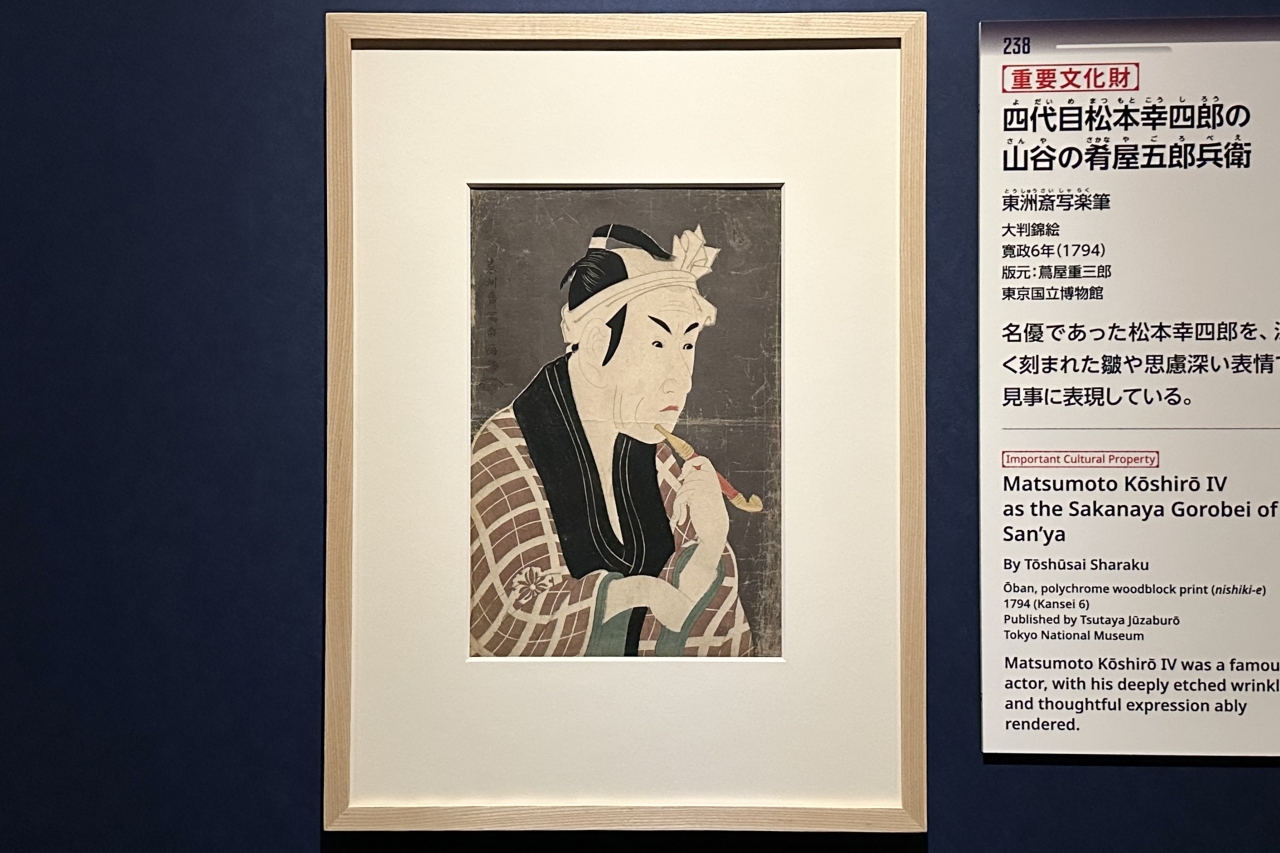

第3章の終わりでは、東洲斎写楽が大きく取り上げられています。写楽は日本を代表する浮世絵師の一人ですが、実はその活動期間はわずか10ヶ月ほど。彗星のごとく江戸に現れ、140点以上の作品を残して忽然と姿を消したミステリアスな人物です。

蔦重が役者絵独占を目指して見出したスターであり、有名な作品群もすべて蔦重が出版したもの。歌麿の美人画に続き役者大首絵でも成功を収めるため、芝居興行の演目を網羅した、黒雲母摺の豪華な大判錦絵28枚の一挙刊行で華々しくデビューさせています。

ともに重要文化財 東洲斎写楽筆 寛政6年(1794) 東京国立博物館蔵 ※前期展示

誰もが一度は目にしたことがあるだろう《三代目大谷鬼次の江戸兵衛》(1794)もそのうちの1点。「恋女房染分手綱」の一場面、奴一平から用金を奪うため襲い掛かろうとする江戸兵衛を描いたもので、特徴的な手の構えは上着を脱ぎ棄てようとする瞬間を捉えています。対になる《初代市川男女蔵の奴一平》(1794)の悲壮な表情と合わせて、黒雲母摺の暗い背景とマッチする非常に緊迫した雰囲気を漂わせています。

寛政6年(1794)東京国立博物館 ※前期展示

一般的に写楽の画風はデフォルメだといわれますが、役者自身が隠したいであろうシワやほうれい線はもちろん、女役でも容赦なくごつごつした骨格を描くなど、顔の特徴を容赦なく暴き出しているため、実のところは先進的なリアリズム表現が特徴だといえそうです。

当時、他の絵師たちは役者を美化して描いていました。蔦重はこうした写実的な表現が新しいトレンドになると睨んでいたことが想像できますが、歌舞伎を愛する多くの人々は、贔屓の役者が演じる役割こそに夢を抱くもの。あまりに真に迫りすぎた写楽の絵は、ファンのみならず役者自身からも不評となり、流行には至りませんでした。

そうした顛末はともかく、今を生きる人々の内面を映し出すこうした錦絵は、版元・蔦重の、そして浮世絵の人物表現の一つの到達点を示しています。

附章「天明寛政、江戸の街」

蔦重が書店兼版元「耕書堂」を構えた18世紀後半の江戸は、経済や文化が成長し、大江戸と呼ぶべき魅力あふれる都市へと発展した時期にあたります。

附章では、当時の日本橋界隈の街並みを大河ドラマ「べらぼう」の美術チームが再現。日本橋での春夏秋冬を表したCG映像のほか、ドラマで使われた小道具や設定資料も展示し、江戸の文化をどのように物語に取り入れたのかを紹介しています。

なお、附章のみ撮影可能で、建物内には実際に入ることができます。

江戸の空気感を可能な限り感じられるような設えにしたという本展。ドラマでは毎週のように蔦重が手掛けた出版物が登場しますが、会場にはそのオリジナルが多数展示されていますので、熱心にドラマをご覧になっている方ほど多くの発見があるかもしれません。

特別展「蔦屋重三郎 コンテンツビジネスの風雲児」概要

| 会場 | 東京国立博物館 平成館 |

| 会期 | 2025年4月22日(火)~ 6月15日(日) ※会期中、一部作品の展示替えがあります。 |

| 開館時間 | 午前9時30分 ~ 午後5時 ※毎週金・土曜日は午後8時まで開館 ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日 |

| 観覧料 | 展覧会公式サイトにてご確認ください。 |

| 主催 | 東京国立博物館、NHK、NHKプロモーション |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://tsutaju2025.jp/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。