内藤礼 生まれておいで 生きておいで

6月25日(火)~9月23日(月・休)

東京国立博物館

Just another WordPress site

内藤礼 生まれておいで 生きておいで

6月25日(火)~9月23日(月・休)

東京国立博物館

コンサート・イベント等

東京文化会館

「大観のデザイン」展

10月17日(木)~12月22日(日)

横山大観記念館

龍にまつわるコレクション展~辰年生まれの大観~

8月15日~10月6日

横山大観記念館

朝倉文夫没後60年特別展「ワンダフル猫ライフ 朝倉文夫と猫、ときどき犬」

9月14日(土)~12月24日(火)

朝倉彫塑館

KAMIYAMA ART カドリエンナーレ2024

9月8日(日)~9月15日(日)

上野の森美術館

野原 綾乃 展

9月7日(土)~9月13日(金)

上野の森美術館

第30回 泰書展

8月29日(木)~9月4日(水)

上野の森美術館

黄土水とその時代―台湾初の洋風彫刻家と20世紀初頭の東京美術学校

9月6日(金)~10月20日(日)

東京芸術大学大学美術館

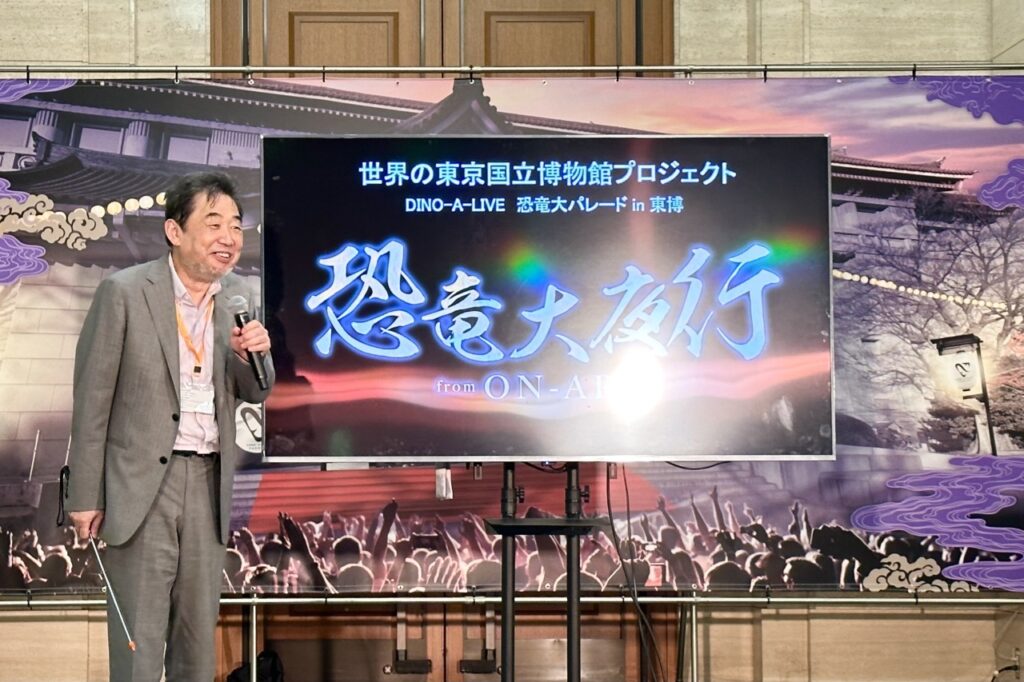

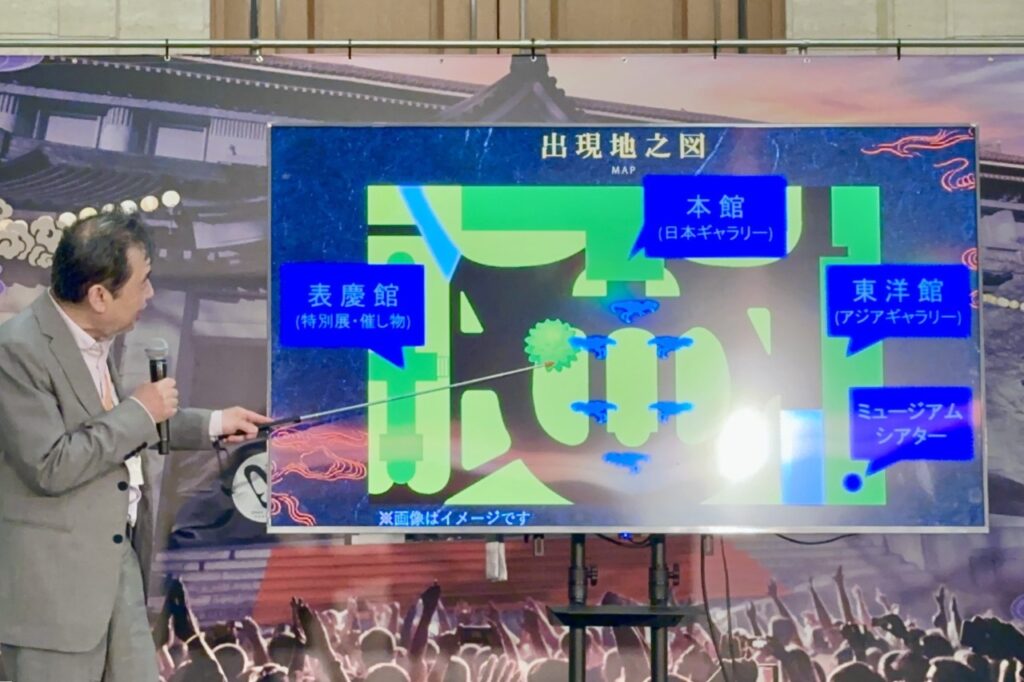

国宝89件を含む約12万件の膨大なコレクションを誇り、その建築自体も重要文化財に指定されている、まさに日本の美の殿堂である東京国立博物館(以下、東博)。ふだんは厳かな雰囲気が漂う東博ですが、その本館前中庭にティラノサウルスやギガノトサウルスなどの巨大恐竜たち約20頭が出現! 原始の咆哮を上げながらナイトパレードを行うという意外過ぎるイベント「恐竜大夜行」が、2024年9月27日(金)・28日(土)の2日間にわたり開催されます。

本イベントに先立って実施された記者発表会に参加してきました。

「恐竜大夜行」は、株式会社ON-ARTが開発した恐竜型メカニカルスーツ「DINO-TECHNE」による体験型恐竜ライブショープロジェクト「DINO-A-LIVE(ディノアライブ)」の企画で開催されるナイトイベントです。

■「DINO-A-LIVE」の紹介動画

「恐竜が生きていたら、現代に蘇ったら、私たちはそれをどんな風に感じるのだろう?」――そんな素朴な疑問から誕生したという「DINO-A-LIVE」。言葉や情報、知識ではなく「生きている存在」を目の当たりにし、体感することでしか生まれないセンス・オブ・ワンダー(言葉にならない驚き)の感動を届ける、2011年から始動したプロジェクトです。

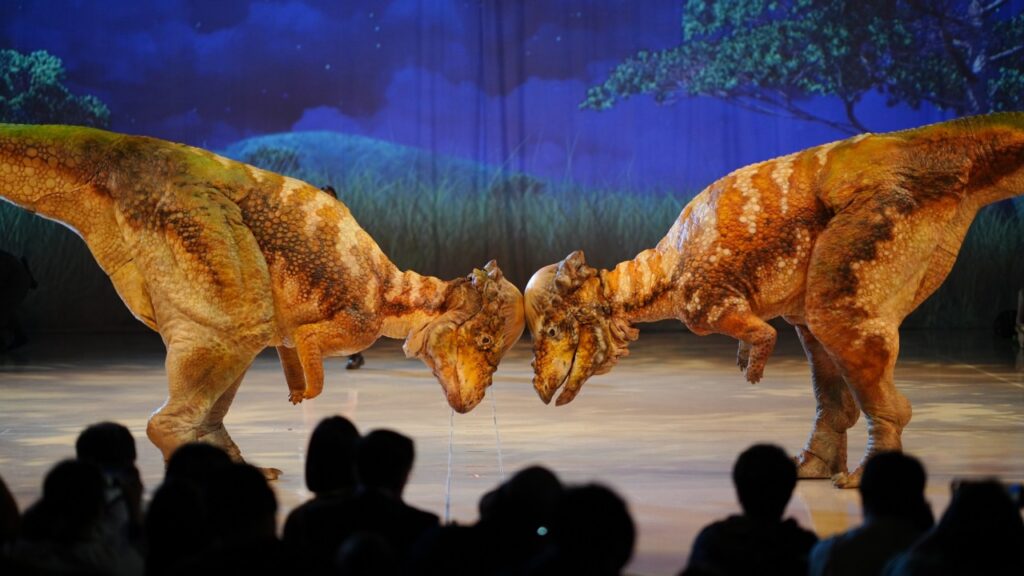

主役となる自立歩行恐竜型メカニカルスーツ「DINO-TECHNE」は、世界に類のないリアルな恐竜ライブショーを実現するため、ON-ART社が特殊美術品やリアルバルーンの制作などで培った技術を活かして独自に開発を進めたもの。(現在、世界14か国で特許を取得)

「私たちの恐竜というのは、まるで生きているかのように蘇る。魂を込めるように作り上げてきました」と語るのは、ON-ART社の代表者取締役・金丸賀也氏です。

ライブショーで目指すのは、自然環境や生き物の世界を学びながら楽しむエデュテイメント(エデュケーションとエンターテイメントを合わせた造語)であること。誰も本物を見たことがない恐竜ですが、最新の学説や専門家の意見を取り入れて造形の改良を重ね、骨格や皮膚、関節の動きなどあらゆる部分の再現性に徹底してこだわっているといいます。また、現生動物の鳴き声などのサンプリング音を使って1種につき数十通りの生体音を合成。恐竜の動きとリアルタイムでシンクロさせて”恐竜の音”を表現しているとか。

人間が操演しているとは思えない生き生きとした恐竜が目の前を闊歩し、しっぽを振り回しながら叫び、ときに観客に牙をむく。ダイナミックで躍動感にあふれた「DINO-A-LIVE」は、近年では国内5大都市アリーナツアーを成功させるほどに人気を集めているほか、クウェート王立博物館のロイヤルオープニングセレモニーやイタリアの人気テレビ番組に招待されるなど、海外でも脚光を浴びています。

「恐竜のイベントなら、お隣の国立科学博物館で開催するほうがお似合いでは?」と不思議に思う方もいるでしょう。

じつは、東博では2022~23年に創立150年を記念して「150年後の国宝展」を開催しており、その企業部門で“150年後の国宝候補”として参加したのが「DINO-A-LIVE」の恐竜たちでした。その縁から金丸氏らが「東博アンバサダー」に就任。日本のものづくり精神の素晴らしさを発信するため、そしてものづくり文化の粋が集積した東博への関心を高めるために企画されたのが、今回のアンバサダー企画「恐竜大夜行」というわけです。

「恐竜大夜行」は、古来より日本の絵巻物や書簡に描かれてきた、人々が寝静まった夜中に妖怪や鬼たちが繰り広げる大行列「百鬼夜行」から着想を得たもの。プロジェクト初の野外イベントになります。

金丸氏は「本館前の中庭で夜な夜な恐竜たちに大パレードさせようという、それに尽きます」としつつ、コンセプトについては次のように説明しました。

「中庭には巨大なユリの木があります。あれは恐竜時代から形をそこまで変えずに今まで生き残った種なんですね。その木が夜な夜な語り出し、恐竜たちを招聘します。そこで恐竜とともに、参加されているお客さんたちみんなで未来へ向かって野生の雄叫びを上げよう! という企画になります。人間の作った芸術や文化という価値のあるものと、原始的な感覚を融合したような演出ができればと考えています」

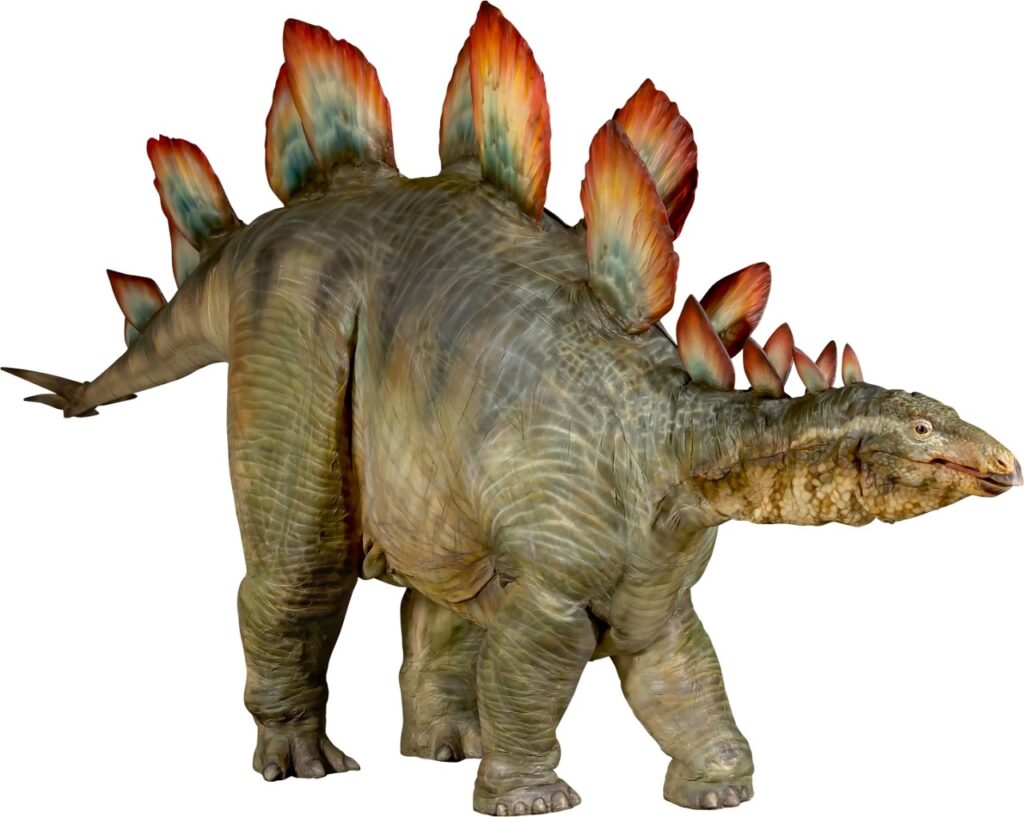

2日間の公演で、公演時間はそれぞれ約1時間。前半30分でさまざまな民族楽器を使った演奏、後半30分で恐竜のパレードを予定しているとのこと。全長8メートルのティラノサウルスやギガノトサウルスをはじめ、トリケラトプス、ステゴサウルス、アロサウロスなど、各時代を代表する人気者の恐竜たち約20頭が集結するそうです。

記者発表会後半では、一足早くティラノサウルスとギガノトサウルスの2頭が乱入し、会場は大盛り上がり! 長いしっぽを振り回しながら会場内を練り歩き、ときには取材陣にかみつく仕草も。

造形ももちろんですが、動きがあまりに生々しく、目の前で口を大きく開けられたときには本物ではないとわかっていても「食べられる!」とゾッとした気分になりました。頭ではなく感覚から原始的な「生きる力」を意識するこの心の動きこそが、まさに「DINO-A-LIVE」の醍醐味なのかもしれません。

受け継がれてきたものづくりの歴史と最先端技術との融合の形を体験する、東京国立博物館アンバサダー企画「恐竜大夜行」の開催は2024年9月27日(金)・28日(土)の2日間。天候によっては恐竜の頭数の制限やイベント内容の変更、または中止の可能性もあるそうなので、当日が天候に恵まれることを祈るばかりです。

なお、座席やチケット料金などは追って発表されますので、詳細は特設ページでご確認ください。

記事提供:ココシル上野