上野の森美術館

右/ズデニェク・ブリアン《タルボサウルス・バタール》1970年、モラヴィア博物館、ブルノ

化石や骨格標本ではなく、絵画を中心とした恐竜アートばかりを集めた異色の恐竜展、特別展「恐竜図鑑-失われた世界の想像/創造」が2023年5月31日(水)~7月22日(土)の期間、上野の森美術館で開催中です。

20世紀の恐竜絵画を代表する2大巨匠、チャールズ・R・ナイトとズデニェク・ブリアンの作品も多数出展されていることで注目される本展。会場の様子をレポートします。

恐竜展というと化石や骨格標本を中心とした展示が思い浮かびますが、本展では普段それらの資料の脇に置かれている、化石などの学術的根拠に基づいて恐竜などの古生物を描いた生態復元図=「パレオアート(古生物美術)」にスポットを当てています。

約2億5000万年前~6600万年前の中生代の地球を支配していた恐竜は、19世紀前半の化石発掘を機に、生態復元図を通して一般に認知されるようになります。以降、多くの学者が芸術家と手を取り合って、太古のロマンあふれる古代生物の姿を再現しようと挑戦してきました。

会場では、黎明期に描かれた奇妙な復元図から、近年の研究に基づく現代作家の力作にいたるまで、世界各国から集められた約150点のパレオアートなどを展示。

恐竜の”発見”から今日までおよそ200年のあいだ、新発見のたびに学術的根拠が変わるなかで恐竜(古生物)たちの表現がどのように変化していったのかをたどります。

第1章「恐竜誕生―黎明期の奇妙な怪物たち」

展示は全4章構成です。第1章「恐竜誕生―黎明期の奇妙な怪物たち」では、19世紀の恐竜“発見”から間もない時期、限られた知見のもとで制作された作品群を紹介。現代に生きる我々が頭に思い浮かべる恐竜とはかけ離れた個性的な姿が楽しめます。

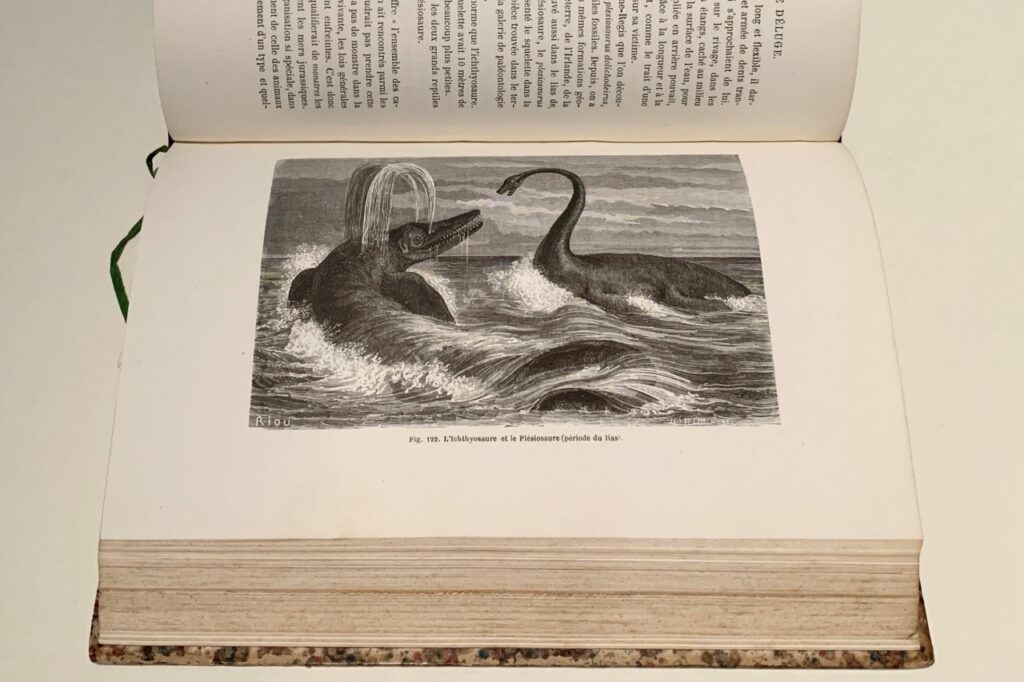

冒頭には、地質学者ヘンリー・デ・ラ・ビーチの原画によるリトグラフ《ドゥリア・アンティクィオル(太古のドーセット)》(1830)という、古生物の生態を復元した史上初の絵画のひとつといわれる貴重な作品を展示。

同作はイングランド南部のドーセット州で、魚竜イクチオサウルスや首長竜プレシオサウルスといった海棲爬虫類などを恐竜に先立って発見し、19世紀古生物学の発展に寄与したことで知られる女性化石採集者メアリー・アニングの功績をたたえるために制作されたものです。

先史時代のドーセットの海岸を舞台に、アニングが発見した古生物が盛りだくさんで描かれています。注目は画面右でやけに大きく描かれたイクチオサウルスがプレシオサウルスの細い首に食らいついている様子。

本展の企画者である岡本弘毅さん(神戸芸術工科大学教授、元兵庫県立美術館学芸員)は「現代の研究から言って、魚竜が首長竜を襲うことは考えにくい。当時は魚竜のほうが圧倒的に強い、捕食者のイメージがあったことが伝わってくる」と話します。

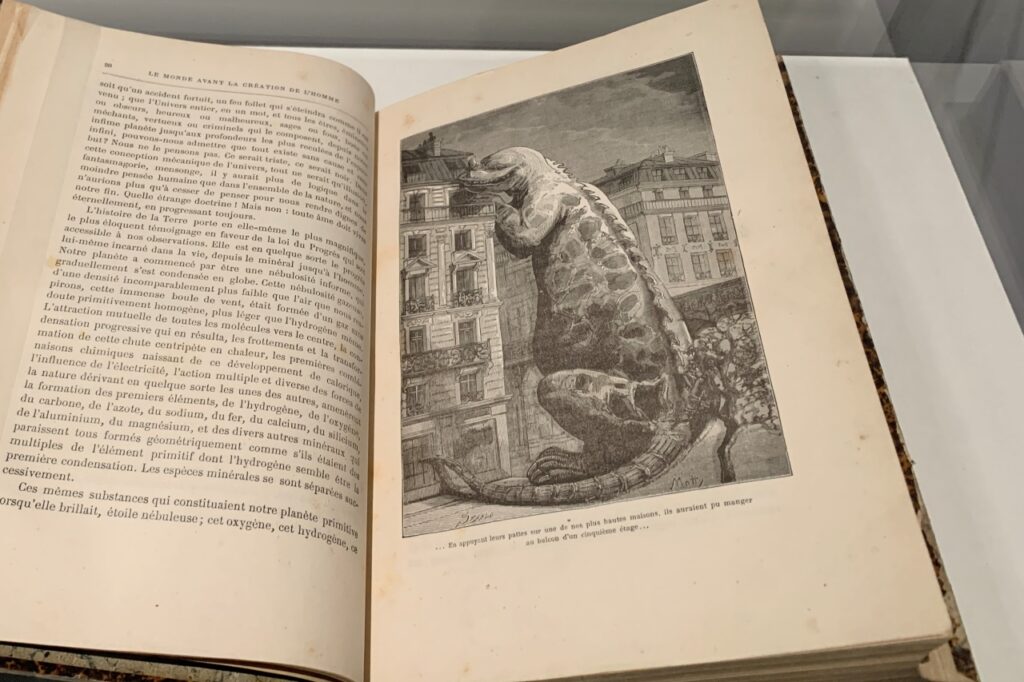

また、本展ではメガロサウルスとともに最初に“発見”された恐竜であるイグアノドンのイメージ変遷の紹介に力を入れています。

“恐竜を発見した男”として有名なイギリスの医師でアマチュアの地質学者、ギデオン・マンテルにより、現生爬虫類のイグアナに似た歯をもつことから1825年に「イグアノドン(イグアナの歯)」と命名されたこの生物は、当初イグアナを巨大化したような姿で想像されていたようす。

イグアノドンを描いた初期の作例、ジョージ・シャーフの《復元された爬虫類》(1833)では、巨大な体を地に這わせ、ヘビのように長い尻尾をうねらせるイグアノドンがひときわ大きく描かれています。

しかし、1853年頃制作の彫刻作品《水晶宮のイグアノドン》を見てみると、イメージがマイナーチェンジ。イグアノドンの4本の足が、ほ乳類のゾウやサイのように胴体からまっすぐ地面に降りていました。

これは、当時もっとも大きな影響力をもっていたイギリスの古生物学者で、「ダイノサウリア(恐竜)」という言葉を作った人物であるリチャード・オーウェンの指導のもとで作られたもの。岡本さんによれば、この身体的特徴は現在の恐竜の定義の一つでもあるとか。

さらに、1878年~80年にベルギーの炭坑で、ほぼ完璧に近い形でイグアノドンの化石が発見されると、マンテルによる発見以来約50年にわたり広がっていたイグアノドンの復元のイメージが大幅に修正されることに。上半身を立ち上げていたこと、これまで鼻の頭のツノだと予想されていた骨は、じつは前肢の親指のスパイクだったことなどが判明したのです。

その後100年間近くにわたり、イグアノドンといえば前肢にスパイク状の鋭い親指をもち、二足歩行する生物というイメージでパレオアートに描かれることになりました。続く第2章、そして第4章でも、そのように修正されながら“進化”していったイグアノドンの姿を描いた作品が確認できます。

そのほか第1章では、外見も挙動もやけに人間くさい不気味な恐竜たちが、襲われている仲間を尻目にすごすご退散する姿だったり、怪獣映画のように住宅地を闊歩する姿だったり、リアルな復元画というより物語画のように恐竜を描いた作品もあって興味深いです。当時の人々の恐竜に対するフワッとした認識や、イマジネーションの豊かさが垣間見られる内容でした。

第2章「古典的恐竜像の確立と大衆化」

19世紀末から20世紀半ばのパレオアート黄金時代の作品を紹介する第2章「古典的恐竜像の確立と大衆化」では、この分野を語るうえで欠かせない2大巨匠、チャールズ・R・ナイトとズデニェク・ブリアンに大きくスペースを割いています。

恐竜の発掘や調査の舞台は欧州から次第に北アメリカ大陸に移り、1870年代から90年代にかけては、二人の古生物学者が恐竜化石の発見を巡って「化石戦争(Bone Wars)」と呼ばれる壮絶な争奪戦を繰り広げました。結果、ステゴサウルスやトリケラトプスなど、おびただしい種類の恐竜が見つかり、中生代に生息した動物の多様性が明らかになります。

未知のベールを脱いだ新しい恐竜たちの姿をリアルにビジュアル化し、一般に普及させた最大の功労者が、アメリカの古生物画家であるチャールズ・R・ナイト(1874-1953)です。

野生動物画家でもあったナイトは、現生の動物の絵を1000点近くも残しており、そうした活動で培われた観察眼や生物学的知見がパレオアートの制作にも役立ったとみられます。

ナイトの描く写実的な風景と、そのなかに配置されたいきいきとした恐竜や絶滅した生物たちの姿は、当時としては解剖学的にも自然環境の描写の面でも優れており、すぐに一般大衆からも専門家からも注目を集めるようになったとか。彼の作品は映画『ロスト・ワールド』(1925)や『キング・コング』(1933)などの映像文化にまで影響を与えました。

ナイト作品の展示では、彼の最大の傑作と言われるフィールド自然史博物館の壁画のための下絵スケッチのうちの1枚《白亜紀―モンタナ》(1928)が見逃せません。

《白亜紀―モンタナ》は「ティラノサウルスvsトリケラトプス」という恐竜界のスターのライバル関係をイメージとして固定した記念碑的作品であり、恐竜画そのものを象徴する作品として広く知られるようになったそう。緊迫感のある構図は、後続の多くのアーティストたちが模倣や翻案に取り組んでおり、映画や漫画などエンターテインメントの世界でもたびたび登場していますので、一度は見たことのある方も多いはず。オリジナルはこれだったのかと感慨深く感じられました。

一方、ナイトより少し後の世代で人気を博したのがチェコスロバキア(現チェコ共和国)の画家ズデニェク・ブリアン(1905-1981)です。

ナイト作品は現実性を欠いた前時代のパレオアートから一線を画していましたが、ブリアンはさらに画家として優れた技量をもっていました。ヨーロッパ美術のリアリズムの伝統を踏まえた彼の作品は、実際に実物を見て描いたと言われれば信じてしまいそうなほど高い説得力があったのです。

ブリアンの描く古生物たちを見ていると、彼らには当然ながら体温があり、血の通った生き物であることが伝わってきます。

ブリアン作品は名著『前世紀の生物』(1956)をはじめとする書籍によって世界中で人気を博し、ここ日本でも1960年代~70年代に子供向けの図鑑や児童書に大量に転載・模写され、一時代の恐竜イメージの確立に決定的な役割を果たしたといいます。そのため、「この絵、どこかで見たことがあるな」と既視感を覚える作品が、この時期に恐竜図鑑に夢中になった世代の方にはとくに多く見つかるかもしれません。

右/ズデニェク・ブリアン《タルボサウルス・バタール》1970年、モラヴィア博物館、ブルノ

従来、化石からは恐竜の色がわからなかったため、画家たちはそれぞれ推測で色を塗っていたのですが、それでも筆者の中ではステゴサウルスといえば胴体が緑っぽいグレーで、背板が赤っぽくて……というコントラストが強く印象づいています。《アントロデムス・バレンスとステゴサウルス・ステノプス》(1950)のステゴサウルスは、おそらくそのイメージの源泉の一つ。ブリアンの影響力の大きさを実感できました。

本展には18点もの貴重なブリアン作品が集結。最大の見どころになっています。

また、同章では「木登りする恐竜」として人気を博したものの、そもそも研究のもととなった復元自体が間違っていたことが後になって発覚した悲しきヒプシロフォドンの在りし日の雄姿も拝めます。

第3章「日本の恐竜受容史」

欧米で成立した恐竜のイメージは、19世紀末には日本にも入ってきていました。続く第3章「日本の恐竜受容史」はこれまでと方向性を変え、明治から昭和にかけての日本文化史のなかに根づいた恐竜を紹介。科学雑誌や子供向けの漫画、コナン・ドイルの『失われた世界』(1912)などの古典SFの翻訳といった書物はもちろん、恐竜を模したソフビ人形や石膏フィギュアなどの玩具類も展示されています。

右/マルシン《ソフビ人形(スティラコサウルス)》田村博コレクション

さらに、恐竜のリアルな再現をすることが目的ではない一般的な美術、いわゆるファインアートの領域における恐竜のシンボリズムについても解説。(一部に平成~令和の作品も含む)

日本にシュールレアリスムを持ち込み、社会風刺や文明批判を含む作品を数多く生み出した福沢一郎の《爬虫類はびこる》《爬虫類滅びる》(1974)は、恐竜の肢を大胆にメインに据えた構図が面白いです。青空から落日の強烈な色彩の対比、隆盛を誇った巨大な存在が儚くなり、それらにとって代わる存在として小さなほ乳類が群がる様子は、日本の派閥政治を風刺しているそう。

どれだけ美しい少女も老いや死からは逃れられないという西洋絵画の伝統的な「死と乙女」の図像を彷彿とさせる篠原愛《ゆりかごから墓場まで》(2010-2011)や、不要品のプラスチック玩具で作った恐竜像から、プラスチックの原料である石油がもとは恐竜などの生物の化石であることを想起させ、同時に大量生産・大量消費の問題を考えさせる藤浩志《Jurassic Plastic》(2023)など、展示されたファインアートはいずれも大作で見ごたえがありました。

第4章「科学的知見によるイメージの再構築」

第4章「科学的知見によるイメージの再構築」では再び話題が恐竜のイメージの変遷に戻ります。1960年代から70年代にかけての恐竜研究では「恐竜ルネサンス」とよばれる変革が起き、従来考えられていた鈍重な変温動物ではなく“活発に動きまわる恒温動物”だったという見解が示されるなど、恐竜像が大幅に刷新。新しい恐竜の姿を表現した作品が次々に生まれていきました。

展示では、ファンタジーアートの領域でもカルト的な人気を誇るイラストレーター、ウィリアム・スタウトや、映画『ジュラシック・パーク』の立体モデルを手掛けたマイケル・ターシック、美術解剖学をベースに恐竜を正確かつ迫力あるタッチで描く現代日本における古生物復元画の第一人者、小田隆など、1960年以降に登場した実力派パレオアーティストたちのバラエティ豊かな作品が競演しています。

右/マイケル・ターシック《スティラコサウルス》1994年、インディアナポリス子供博物館(ランツェンドルフ・コレクション)

現代のアーティストたちは、恐竜たちを機敏に動きまわらせています。水しぶきを上げながら猛スピードでティラノサウルスが走るジョン・ビンドン《嵐の最前線》(1996)や、敵なのか味方なのか、恐竜たちが一斉に動きだす瞬間を切り取ったようなグレゴリー・ポール《シチパチとサウロルニトイデス》(1989)などは、第2章で見た恐竜たちと比べて躍動感が段違い。

作品の視点にも個性が強く出ている印象です。吸い込まれるような美しく叙情的なパステル画で、太古の世界の光や空気を精緻に表現しているダグラス・ヘンダーソンの作品は、まるで上質な写真集を見ているかのよう。

多くの画家が恐竜そのものに焦点を当てているのに対し、ヘンダーソンは当時の生育環境とともに恐竜を描き出す傾向が強く、《ティラノサウルス》(1992)や《隕石衝突》(1989)では恐竜がほとんどシルエットの状態。ピントを当てずに風景に溶け込むように描いています。

夕焼けを撮ろうとしたら偶然に鳥が写り込んだとか、森を歩いていたら木々の奥にリスがいるのを見つけたとか、そんなありふれた記憶が重なる巧みな構図にすっかり引き込まれました。

右/徳川広和《タンバティタニス・アミキティアエ》2013年、丹波市立丹波竜化石工房

学術的知見が増えるなかで、恐竜の姿がクリアになっていく様子がアートで楽しめる特別展「恐竜図鑑-失われた世界の想像/創造」の開催は2023年7月22日(土)まで。太古の世界へのロマンがかき立てられる内容であるのはもちろん、こうして時代をまたいだパレオアートが一堂に会する機会は滅多にありませんので、ぜひチェックしてください、

特別展「恐竜図鑑-失われた世界の想像/創造」概要

| 会期 | 2023年5月31日(水)~7月22日(土) ※会期中無休 |

| 会場 | 上野の森美術館 |

| 開館時間 | 10:00 ~ 17:00(土日祝は 9:30 ~ 17:00) ※入場は閉館の 30 分前まで |

| 観覧料(税込) | 一般 2,300円、大学・専門学校生 1,600円、高・中・小学生 1,000円

※未就学児は無料(高校生以上の付き添いが必要) |

| 主催 | 産経新聞社、フジテレビジョン、上野の森美術館 |

| お問い合わせ | ハローダイヤル 050-5541-8600(全日 /9:00 ~ 20:00) |

| 公式サイト | https://kyoryu-zukan.jp/ |

※※記事の内容は取材日(2023/5/30)時点のものです。最新情報は公式サイト等でご確認ください。

記事提供:ココシル上野