企画展「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」

10月25日(土)~2026年2月15日(日)

国立西洋美術館

Just another WordPress site

企画展「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」

10月25日(土)~2026年2月15日(日)

国立西洋美術館

企画展「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」

7月1日(火)~9月28日(日)

国立西洋美術館

国立科学博物館・竹中大工道具館共同企画展「植物×匠 めぐるいのち、つなぐ手しごと」

7月29日(火)~9月28日(日)

国立科学博物館

特別展「氷河期展 ~人類が見た4万年前の世界~」

7月12日(土)〜10月13日(月・祝)

国立科学博物館

特別展「江戸☆大奥」

7月19日(土)~9月21日(日)

東京国立博物館

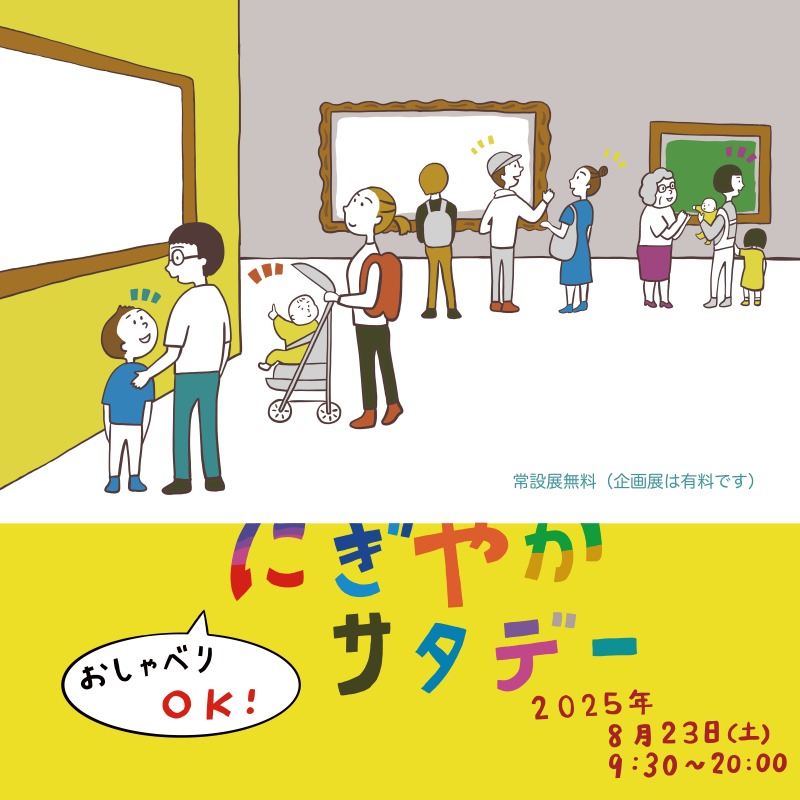

8月23日(土)国立西洋美術館にて開催 小さなお子さまからご年配の方までみんなでアートを気軽に楽しもう!

国立西洋美術館では、「にぎやかサタデー」を 2025年8 月 23 日(土)に開催します。「にぎやかサタデー」は、2023年からスタートし本年で3回目となるプログラムです。子どもからご年配の方までどなたでも気軽に会話しながら作品をご覧いただくなど、それぞれの鑑賞スタイルで美術館を気ままにもっと楽しんでいただける、この日限りの特別企画となります。常設展は観覧料無料です。

※通常の開館日のお客様同士の会話を制限するものではありません。

「美術館では静かにしなくてはいけないから緊張する」「子どもや高齢の親とはなかなか展覧会には行きづらい」そんなお客様にも気兼ねなく美術館を楽しんでいただきたい、という想いでスタートしたこのプログラム。当日は館内数か所にベビーカー置き場を設置し、キッズスペース付き休憩エリアや乳幼児連れのお客様に向けておむつ交換などが行える赤ちゃん休憩室もご提供します。年齢を問わず、美術館が初めての方も、リピーターの方も作品鑑賞を楽しめる企画もご用意しています。

【開催概要】

日時:2025 年 8 月 23 日(土)9:30~20:00 ※入館は閉館の30分前まで

会場:国立西洋美術館 [東京・上野公園] アクセス

観覧料:常設展は無料、企画展「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展」は有料

Webサイト:https://www.nmwa.go.jp/jp/experience-learn/detail/event_120.html

=「にぎやかサタデー」お楽しみ企画=

無料で楽しめる企画!その①

■作品の細部に注目する「この作品をさがしに行こう!」

常設展※無料(小企画展「ピカソの人物画」開催中)

モネやルノワールなど、教科書で一度は目にしたことのある西洋絵画の名作の数々が見られる常設展では「この作品をさがしに行こう!」企画を実施。作品の一部を切り取ったポストカードを手がかりに、どの作品のどの部分か展示室内を探す中で、お気に入りの作品も見つかるかも?作品の細部に注目してゲーム感覚でアート鑑賞を楽しめます。

無料で楽しめる企画!その②

■国立西洋美術館が題材!「絵本『森のはずれの美術館の話』朗読会」常設展2F休憩エリア※無料

本年8月発売の国立西洋美術館を題材とした絵本『森のはずれの美術館の話』(文:梨木香歩 絵:ゲオルグ・ハレンスレーベン)の朗読会を、キッズスペース付き休憩エリアにて開催します。朗読会のあとは、絵本に登場する作品がどこに展示されているか、実際に展示室に観に行ってみてはいかがでしょう。

■素描の世界を満喫!「素描(そびょう)でビンゴ」企画展 ※企画展観覧料が必要です

開催中の企画展「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」では当日限定の展示作品の部分を並べたビンゴ企画「素描(そびょう)でビンゴ」や、鑑賞のヒントを掲載した小冊子をお渡しし、楽しみながら絵画に親しむ機会をご用意しています。

=CAFÉ すいれん・ミュージアムショップ=

当日は夜20時までオープン、比較的空いている夕方以降の時間帯に美術鑑賞とあわせて、館内のカフェレストラン「CAFÉ すいれん」でディナーを楽しんだり、ミュージアムショップでお気に入りのグッズやお土産を探したり、ゆっくりと夜の美術館で夏のひとときを過ごすのもおすすめです。

CAFÉ すいれん営業時間

食事:11:00〜19:10L.O.

喫茶:10:00〜19:30L.O.

国立西洋美術館は上野公園内、JR上野駅公園口改札の目の前に位置しアクセス抜群です。毎週金曜・土曜日は20時まで開館しています。夏の暑い日も、夜暗くなってからでも安心してご来館ください。

【国立西洋美術館】東京都台東区上野公園7-7 アクセス

開館時間:9:30~17:30(金・土は20:00まで)※入館は閉館の30分前まで ※月曜休館

ウェブサイト:https://www.nmwa.go.jp/

お問い合わせ:ハローダイヤル050-5541-8600

【独立行政法人国立美術館 国立西洋美術館】プレスリリースより

2025年7月17日(木)→8月4日(月)10時~18時(19時閉場) ※最終日は16時まで(17時閉場)/松坂屋上野店 6階催事場

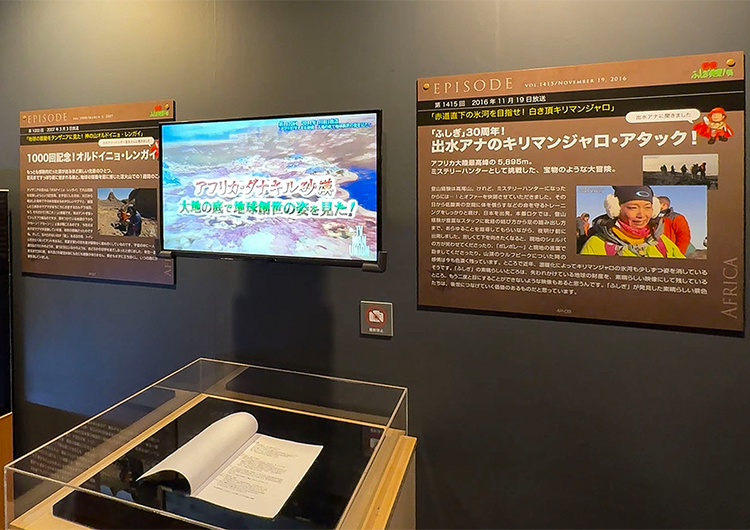

あのスタジオセットがやってくる!7/17(木)~8/4(月)、大人気テレビ番組『世界ふしぎ発見!』(TBSテレビ)が展覧会になった「世界ふしぎ発見!展 in 上野」を松坂屋上野店で開催いたします。1986年から約1700回続く人気番組の貴重映像や出演者と制作者の完全撮り下ろしインタビュー映像を満載し、世界中から収集したふしぎなモノも興味深いエピソードやクイズと共に展示します。そして、番組内ではおなじみの『ボッシュート!』体験ができるスタジオセットを特別展示いたします!

世界探険旅行の擬似体験を楽しみながら、知的好奇心を満たす展覧会を是非お楽しみください♪

【特設サイト】 https://dmdepart.jp/museum/ueno/fushigi-hakken-ten/

・過去の展示の様子

※展示画像は愛知会場のものです。展示内容は会場ごとに異なりますので予めご了承ください。

©TBSテレビ・テレビマンユニオン

・展覧会公式グッズ (一例)

トートバッグ

税込1,980円

クリアファイル

税込440円

トレーディングアクリルキーホルダー

各税込550円

トレーディングアクリルスタンド「スーパーヒトシ君」

税込770円

マグカップ「ヒトシ君シルエット」

各税込2,420円

※表と裏でシルエットカラーが異なります。

パスポート風ミニノート

税込990円

©TBSテレビ・テレビマンユニオン

・受注商品

K18金のスーパーヒトシ君人形

H61×W50.5×D25mm

税込3,080,000円

SV銀のヒトシ君人形

H61×W28.5×D25mm

税込143,000円

©TBSテレビ・テレビマンユニオン

・開催概要

展覧会名:世界ふしぎ発見!展 in 上野

会期:2025年7月17日(木)→8月4日(月)

会場:松坂屋上野店 6階催事場

入場時間:10時~18時(19時閉場) ※最終日は16時まで(17時閉場)

入場料(税込):一般・大学生1,400(1,200)円、中高生900(700)円、小学生700(500)円

※( )内は前売り料金

※未就学児は無料

※小学生以下のお子様は必ず保護者(18才以上)の方同伴でご入場ください。

※保護者の方も入場券が必要となります。

―入場券の販売について―

本展の入場は、下記日程につきましては一部日時指定制となります。なお、各日時の入場券は数量限定のため完売の場合がございます。残券がある場合、会場でも当日券の販売をいたします。

【日時指定入場区分】

7月17日(木)、7月19日(土)、7月20日(日)、7月21日(月・祝)、7月26日(土)、7月27日(日)、8月2日(土)、8月3日(日)の午前中

①10時~11時、②11時~12時

※前売券は、ローソンチケット(Lコード:35190)にて7月16日(水)まで販売いたします。

※当日券は、7月17日(木)より会場およびローソンチケット(https://l-tike.com/fushigi-hakken-ueno/)にて販売いたします(※外部サイトへリンクします)。

※本展覧会は、大丸・松坂屋のクレジットカード会員様、大丸・松坂屋アプリ会員様のサファイアランク以上、大丸松坂屋友の会カード、ブライダルサークル会員証をお持ちの方のご優待、及び、株主ご優待、大丸松坂屋お得意様ゴールドカードご利用のお客様、障がい者手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証などをお持ちのお客様のすべてのご優待を除外とさせていただきます。あらかじめご了承願います。

※障がい者手帳(身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳)、小児慢性疾患手帳、被爆者健康手帳、特定疾患医療受給者証、特定医療費(指定難病)受給者証をお持ちの方も入場券の購入が必要となります。ただし、その介添えのための同伴者1名様まで無料でご入場いただけます。

※再入場はできません。

※物販コーナーのご利用には、入場券が必要となります。

※展示物には一部を除き、お手を触れぬようご注意ください。

※会場混雑の状況で、整理券を配布し入場までお待ちいただく場合がございます。

※本展覧会は、他会場と展示内容等が異なる場合がございます。あらかじめご了承ください。

主催:世界ふしぎ発見!展 実行委員会

協力:TBSテレビ/テレビマンユニオン

企画制作:ネオスペース

【株式会社大丸松坂屋百貨店】プレスリリースより

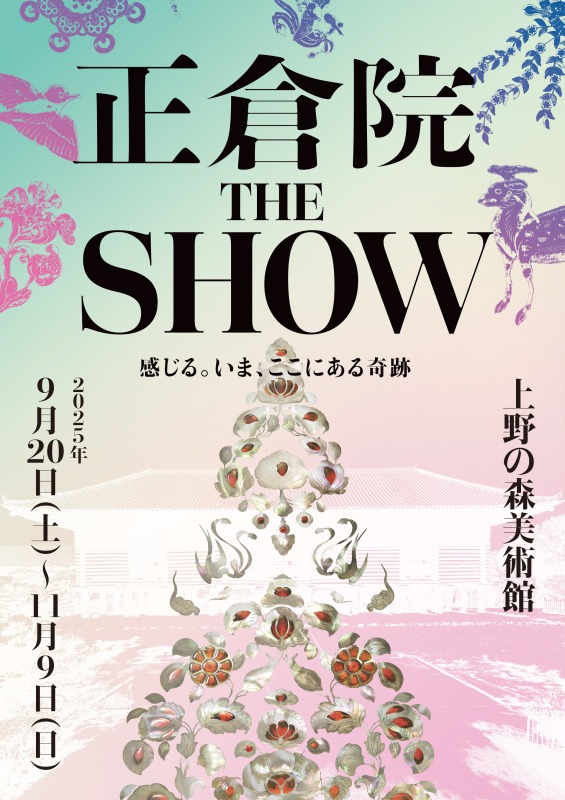

正倉院の1300年にわたる歴史や、宝物の美を全身でお楽しみいただける初の体感型展覧会「正倉院 THE SHOW―感じる。いま、ここにある奇跡―」を9月20日(土)から11月9日(日)まで、上野の森美術館(東京都台東区)で開催いたします。

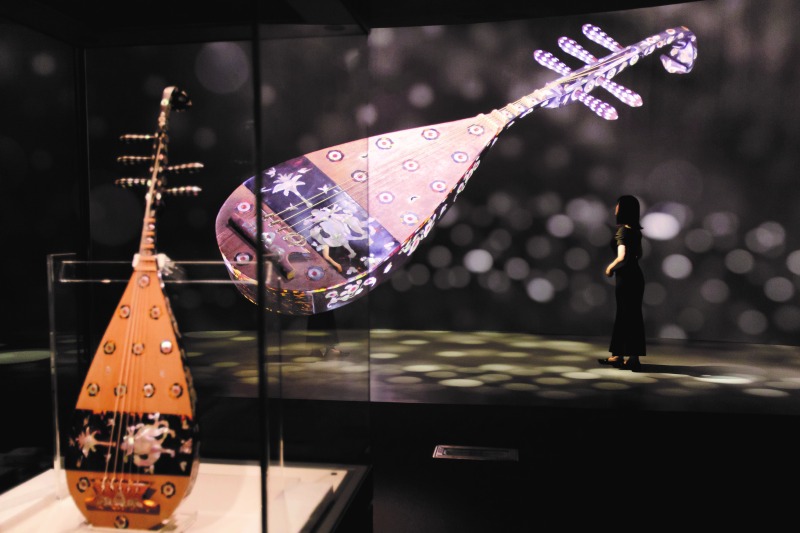

本展では、宮内庁正倉院事務所監修のもと、巨大スクリーンに映し出される超高精細映像と、1300年前の正倉院宝物の姿を再現した「再現模造」を組み合わせた展示空間で、宝物の美に包まれるような体験をお届けします。また、史上初の再現展示となる織田信長らが熱望した幻の名香「蘭奢待(らんじゃたい)」の香りや、「螺鈿紫檀五絃琵琶(らでんしたんのごげんびわ)」といった宝物の実物を奏でた音色などを通じ、正倉院が紡いだ1300年の奇跡を全身で体感いただけます。

本リリースでは東京会場の開催情報を解禁! さらに、みどころをご紹介いたします。

■東京会場 開催概要

展覧会名 : 正倉院 THE SHOW―感じる。いま、ここにある奇跡―

会 場 : 上野の森美術館(東京都台東区)

会 期 : 2025年9月20日(土)~11月9日(日)※休館日はありません

開館時間 : 午前10時~午後5時(入館は閉館の30分前まで)

主 催 : 上野の森美術館、「正倉院 THE SHOW」実行委員会(読売テレビ、読売新聞社、TOPPAN、角川メディアハウス)、日本テレビ放送網、BS 日テレ

監 修 : 宮内庁正倉院事務所

協 賛 : タケモトピアノ

技術協力 : エプソン販売

協 力 : 高砂香料工業

お問い合わせ先:050-5541-8600(ハローダイヤル)

※本展は、6月14日(土)から8月24日(日)まで、大阪歴史博物館で開催されています。

■東京会場 チケット料金

| 観覧料 | 前売券 | 当日券 |

|---|---|---|

| 一般 | 2,100円 | 2,300円 |

| 高校生・大学生 | 1,500円 | 1,700円 |

| 小学生・中学生 | 900円 | 1,100円 |

※未就学児は無料。

※料金は全て税込。

※障がい者手帳等をお持ちの方と介護者1名までは当日料金の半額になります。

※大学生・高校生・中学生の方は学生証をご提示ください。

※前売券は8月初旬に開始予定。詳細は決まり次第公式ウェブサイト等でお知らせします。

【開催趣旨】

9000件もの宝物を1300年近く守り伝えた “奇跡の宝庫”、正倉院。奈良時代を中心に、古代の東西交流を示す宝物は、天皇の許可が無いと開けられない「勅封(ちょくふう)」の制度や、継続的な修理・点検といった、宝物を守らんとする人々の努力によって今に伝わりました。奇跡的な保存状態から、世界でも唯一無二のかけがえのない存在です。

本展は、宝物と同じ材料・技法を用いた再現模造や、肉眼では確認しにくい微細な部分まで正確に写し取った高精細3Dデジタルデータを用いながら、宝物を目の前にするだけでは見えてこなかった新たな魅力に迫ります。

また、戦国武将の織田信長が熱望したことで知られる幻の香木「蘭奢待(らんじゃたい)」の香りが、科学調査に基づき初めて再現されたことを受け、会場では、天下人を魅了した香りを実際にお楽しみいただくこともできます。

みどころ① 超高精細映像で宝物の細部に迫る

最新の技術で宝物をスキャンして作成した超高精細の映像を、巨大スクリーンで上映。没入感ある空間で、肉眼では捉えられない宝物の美しい意匠の細部や質感を「再現模造」の展示と合わせてたっぷりとご堪能いただけます。さらに、正倉院と宝物をめぐるストーリー映像で正倉院の「ものがたり」を体感いただけます。

みどころ② 史上初、蘭奢待の香りを再現展示

成分分析など詳細な科学調査により、史上初めて再現した天下第一の名香「蘭奢待」の香りを展示します。蘭奢待の正式名称は「黄熟香(おうじゅくこう)」。長さは156.0cm、重さ11.6kgもある見事な香木で、織田信長らが切り取った跡が残ります。謎に包まれてきたその香りが本展でついに明らかになります。

みどころ③ 「再現模造」で1300年前の輝きと美を体感

実際の宝物と同じ素材や技法を使い、1300年前の宝物本来の姿を再現した「再現模造」。それらを見ると、当時の宝物がいかに高度な技術を駆使し精緻に作られているかがよくわかります。本展では、「螺鈿紫檀五絃琵琶」や「螺鈿箱(らでんのはこ)」など有名な宝物の再現模造を展示。当時の宝物の輝きとともに、映像や解説を通じてその美の裏側や超絶技巧に迫ります。

※正倉院宝物実物は展示されません。

みどころ④ 現代のアーティストによる新たな創造

ファッション・音楽・写真・陶芸の各分野から、最前線で活躍するアーティストたちが、正倉院やその宝物にインスピレーションを受けた作品を制作しました。本展で初公開します。

コラボレーションアーティスト

【スマホ版音声ガイドを無料でお楽しみいただけます】

音声ガイドのナビゲーターは、数々の人気アニメで活躍する声優・神谷浩史さん。宮内庁正倉院事務所研究員による特別解説を交えながら、正倉院をめぐる時を超えた「ものがたり」へ皆さまをご案内します。

※お客様ご自身のスマートフォンまたはタブレットで、無料でご利用いただけるガイドです。入場時にQRコードを読み取ってアクセスしていただきますので、ご利用にはデータ通信が必要です。

※端末により利用できない場合があります。

※イヤホン、ヘッドホンをご持参のうえお楽しみください。

【正倉院「THE SHOW」広報事務局】プレスリリースより

2025年7月19日(土) ~10月5日(日) 上野・藝大アートプラザにて開催(入場無料)

「アートで毎日を特別な日に」をコンセプトに、小学館と東京藝術大学の協働事業として東京藝術大学美術学部構内(台東区・上野)で運営するギャラリー「藝大アートプラザ(https://artplaza.geidai.ac.jp/ )」。2025年7月19日(土) より企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者招待展」を開催。本展では藝大の全学生を対象に年に一度開催される「藝大アートプラザアートアワード」の受賞者らによる作品を展示販売します。入場は無料、原則撮影OK。どうぞお見逃しなく。

2025年7月19日(土) 開催 企画展 「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者招待展」

藝大アートプラザ・アートアワード(旧:藝大アートプラザ大賞)は初開催から2024年度で19回目を迎えました。年々認知度も上がり、本展を毎年楽しみにしてくださっているお客さまも増えています。今年も現役の学生から、作家として鋭意活動する卒業生まで、様々な年代の受賞者の皆様の新作を、一堂に展示する本展を開催いたします。

*********************************

企画展開催告知ページ

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27804/

*********************************

■ 企画展概要

企画展名:企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者招待展」

会場:藝大アートプラザ(東京都台東区上野公園12-8 東京藝術大学美術学部構内)

会期:2025年7月19日(土) 〜10月5日(日)

前期 7月19日(土) ~8月24日(日) / 後期 8月30日(土) ~10月5日(日)

入場料:無料

営業時間:10:00-18:00

定休日:月曜

※営業日時が変更になる場合がございます。最新情報は公式Webサイト・SNSをご確認ください

藝大アートプラザとは 〜アートで毎日を特別な日に〜

トップアーティストを数多く輩出する、東京藝術大学(以下、藝大)の教職員、学生、卒業生の作品を展示販売するギャラリー「藝大アートプラザ」。藝大上野キャンパス構内において、一般の方々が、年間を通して自由に入場・見学することができる、貴重な場所のひとつです。小学館と藝大の協働事業として、2018年から運営をスタートしました。

現在は、1,2カ月ごとに異なるテーマの展示を開催。企画展には毎回10〜50名のアーティストが参加し、油画、日本画、彫刻、工芸、デザイン等、藝大ならではの多様な技法とアプローチで表現された作品が、一堂に会します。

2025年3-5月開催の企画展「藝大動物園 Welcome to the art zoo!」後期展示風景

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27694

店舗内には、器やアクセサリーなど生活に寄り添うアートを中心とした常設作品コーナー「LIFE WITH ART」を設置。藝大アーティストらが直接ドローイングを行った世界で一枚だけの「ドローイングTシャツ(通称ドロT)」も複数取り扱っています。

藝大アートプラザは、入場無料。写真撮影やSNSでのシェアも原則大歓迎。アートファンのみならず、どなたさまでも、気軽にアートに触れられる場所を目指しています。

常設コーナー「LIFE WITH ART」展示風景

ドローイングTシャツ 展示風景

2024年9月には公式オンラインショップ「うつわとTシャツの店」もオープン。藝大アーティストたちによる1点もののうつわやカトラリー、急須や茶碗などに加えて、オリジナルグッズも多数販売しています。

公式オンラインショップ「うつわとTシャツの店」

https://geidaiartplz.base.shop/

藝大アートプラザ基本情報

■ アクセス

最寄駅:JR上野駅(公園口)、鶯谷駅 下車徒歩約10分

東京メトロ千代田線・根津駅 下車徒歩約10分

東京メトロ日比谷線・上野駅 下車徒歩約15分

京成電鉄 京成上野駅 下車徒歩約15分

都営バス上26系統(亀戸〜上野公園)谷中バス停 下車徒歩約3分

※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮ください

■ 公式SNSアカウント

Instagram:

https://www.instagram.com/geidai_art_plaza

X:

https://x.com/artplaza_geidai

Podcast(Spotify):

https://open.spotify.com/show/2FlkumYv9ScWy69UlBtqWy

Threads:

https://www.threads.net/@geidai_art_plaza

■ 2025年の展示

2024年12月-2025年1月企画展「Made in Art」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26477/

2025年1-3月企画展「藝大アートプラザ・アートアワード受賞者展 2025」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/26551/

2025年3-5月企画展「藝大動物園 Welcome to the art zoo!」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27319/

2025年5-7月企画展「ドン・キホーテによろしく Chasing Windmills: Regards to Don Quixote」

https://artplaza.geidai.ac.jp/column/27855/

■ お問合せ

よくあるご質問はこちら

https://artplaza.geidai.ac.jp/qa/

【株式会社小学館】プレスリリースより

最新コラボ&グッズ情報も公開

国立西洋美術館[東京・上野公園]にて、明日7月1日[火]より「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」を開催します。

開幕に先立ち開催されたプレス内覧会に、本展の音声ガイドナビゲーターを務める月城かなとさんが来場し、展覧会の魅力を語りました。

今回、初めて音声ガイドナビゲーターを務める月城さんは、「普段から国立西洋美術館に通っていて、展覧会の音声ガイドナビゲーターの仕事をできたら素敵だなと思っていたので、今回このようなお話をいただき、とても嬉しかったです。一緒に展覧会を巡っているような気持ちになっていただければいいなと思って収録させていただきました。」と語りました。

展示室をご覧になった月城さんは、「素描というものをあまり知らなかったけれど、実際に観て、こんなにカラフルで温かみのあるものなんだと思いました。」と驚きを語り、特にお気に入りの作品として、「犬の寝息が聞こえてきそう。」と第4章「ネーデルラント」に展示されたコルネリス・フィッセルの《眠る犬》を紹介しました。

更に、本展公式キャラクター「すねこ(愛称:すにゃこ)」と月城さんのコラボグッズの販売が決定!このコラボについて、月城さんは「今そにしけんじ先生からの描きおろしを待っている段階なので、完成を楽しみに待っていただきたいと思います。」と語りました。

コラボグッズは8月頃の販売開始予定。詳細は随時、公式サイト・公式SNSにて発表します。

❖東京藝大出身のアート系クリエイター集団「アートゥーン!」とコラボ!

「芸術をもっと身近に」をコンセプトに、芸術の楽しさや奥深さを体感できるエンタメコンテンツを発信する、人気急上昇中のアートクリエイター集団「アートゥーン!」と素描展がコラボ!

YouTubeチャンネル「アートゥーン! / Artoone!」にて、本展のテーマ「素描」にちなみ、メンバーが様々な画材で素描にチャレンジする特別企画が6月28日[土]に配信されました。

さらに、本展オリジナルの「アートゥーン!」ロゴをあしらった限定ノベルティステッカーも制作!

アートゥーン!メンバーの林さんが鉛筆で描きおろした「素描風」オリジナルの「アートゥーン!」ロゴと本展公式キャラクター「すねこ(愛称:すにゃこ)」がコラボした限定デザインです。

本ステッカーは、国立西洋美術館の展覧会特設ショップにて税込4,000円以上(本展図録を含む)ご購入の方、先着5,000名に配布します。

※なくなり次第、終了となります。

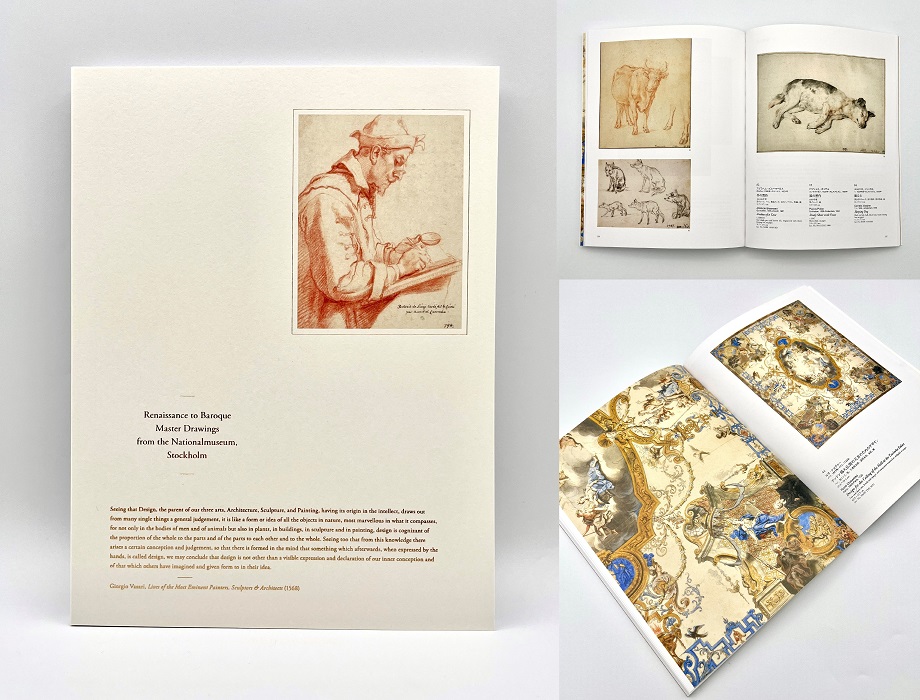

❖本展公式図録

販売価格:2,500円(税込)

サイズ:B5変形(250mm×190mm)、

180ページ、ソフトカバー並製本

デューラーやルーベンス、レンブラントをはじめとする本展の全出品作品全84点のオールカラー画像に加え、専門家によるエッセー・解説を収録。ルネサンスからバロックまでの選りすぐりの素描コレクションの魅力をご紹介します。イタリア、フランス、ドイツ、ネーデルラントにわたる出品作品を、この一冊でより深くお楽しみいただけます。

❖グッズ最新情報

「SUO RING 眠る犬」4,180円(税込)

暑い夏にぴったり!

首の付け根を冷やし、身体全体を効果的に冷却するSUO RINGに、コルネリス・フィッセル《眠る犬》をモチーフとした可愛い犬を散りばめました。

「素描コレクション展×ザハンブルコー オリジナル歯ブラシ」

1,100円(税込)

実は、スウェーデンは虫歯予防の先進国!

本展では、オーラルケアと環境問題に取り組むために立ち上げられたスウェーデンの歯ブラシブランド「THE HUMBLE CO.(ザハンブルコー)」とコラボ!

ザハンブルコーを象徴するバンブー歯ブラシに、コルネリス・フィッセル《眠る犬》をモチーフとした犬と展覧会タイトルを刻印しました。

その他にも《眠る犬》モチーフのグッズ多数!

「素描コレクション展×フグレンコーヒーオリジナルドリップバッグ」各432円(税込)

ノルウェー発の人気コーヒーブランド「Fuglen Coffee Roasters」とコラボ!

ジョヴァンニ・ダ・ウーディネ《空飛ぶ雀》など本展出品作品をあしらったオリジナルパッケージのドリップバッグを販売します。

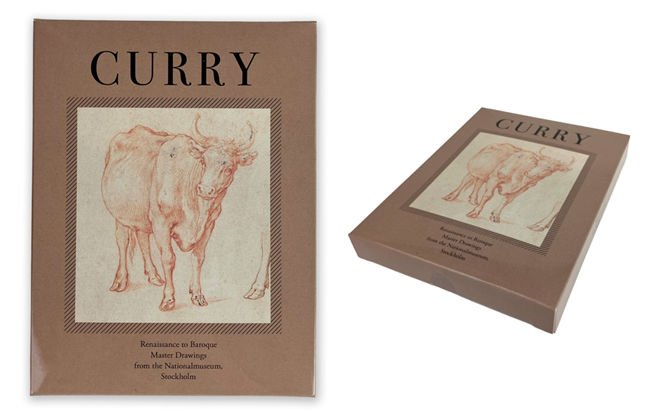

「『牛の習作』ビーフカレー」972円(税込)

アブラハム・ブルーマールト 《牛の習作》にちなみ、本展オリジナルパッケージ牛カレーを販売!

「キャンディボトル」972円(税込)

ヤン・ブリューゲル(父)《旅人と牛飼いのいる森林地帯》をイメージしたカラーの本展オリジナルキャンディ。

展覧会公式キャラクター「すねこ(愛称:すにゃこ)」オリジナルグッズも!

ポストカード、アクリルキーホルダー、ステッカーなど、すにゃこオリジナルグッズを販売!

すねこポストカード(全4種)各198円(税込)

すねこアクリルキーホルダー(ブラインド仕様・全6種)各550円(税込)

すねこダイカットステッカー(ブラインド仕様・全4種)各550円(税込)

すねこクリアファイル(A4)(1種)550円(税込)

※上記は「月城かなと × すねこ」スペシャルコラボグッズではありません。

コラボグッズ詳細は近日、公式サイト・公式SNSにて発表します。

❖「月城かなと × すねこ」スペシャルコラボグッズ、展覧会中盤より販売スタート!

多数のご要望にお応えして、本展の音声ガイドナビゲーターを務める元宝塚歌劇団月組トップスターの月城かなとさんと、展覧会公式キャラクター「すねこ(愛称:すにゃこ)」とのスペシャルコラボグッズの販売が決定しました。

「すねこ」の作者・そにしけんじさんが、月城さんのアイディアを元に、月城さんをモデルにした可愛らしい女の子とすねこが日常をともに過ごす様子を新たに描き下ろし。今回のイラストを使用した特別なグッズは、展覧会の会期中盤にあたる8月中旬頃より販売を予定しています。

グッズには、コラボレーションの証として「SUNEKO × KANATO TSUKISHIRO」のロゴもさりげなくデザインされる予定です。

詳細は、展覧会公式サイトおよび公式SNSにて順次お知らせいたします。どうぞお楽しみに!

❖国立西洋美術館 レストラン「CAFÉ すいれん」タイアップメニュー

本展にあわせ、国立西洋美術館内のレストラン「CAFÉ すいれん」にて展覧会特別メニューが登場。

本展の世界観のスウェーデンをイメージに季節の食材を盛り込んだコースメニューを1日限定12食でご提供いたします。ぜひ展覧会とともにお楽しみください。

○内容:前菜盛り合わせ、そら豆のスープ、仔牛のポワレと茄子のプレッセ、ブルーベリーのムースとバタフライピーの青いムース リンゴンベリーアイス、コーヒー又は紅茶

○料金:3,900円(税込み)

※本メニューの提供期間は7月1日~9月28日です

※定休日:美術館の休館日に準ずる

開催概要

展覧会名|スウェーデン国立美術館素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで

会 期|2025年7月1日[火]-9月28日[日]

休 館 日 |月曜日、7月22日[火]、9月16日[火]

※7月21日[月・祝]、8月11日[月・祝]、8月12日[火]、9月15日[月・祝]、9月22日[月]は開館

開館時間|9:30 〜 17:30(金・土曜日は20:00まで)※入館は閉館の30分前まで

会 場|国立西洋美術館[東京・上野公園] 〒110-0007 東京都台東区上野公園7-7

主 催|国立西洋美術館、読売新聞社

企画協力|スウェーデン国立美術館

協 賛|DNP大日本印刷

協 力|スウェーデン大使館、全日本空輸、TOKYO MX、西洋美術振興財団

展覧会公式サイト|https://drawings2025.jp

展覧会公式X/Instagram|@drawings2025_ex

お問い合わせ|050-5541-8600(ハローダイヤル)

【スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで 広報事務局】プレスリリースより