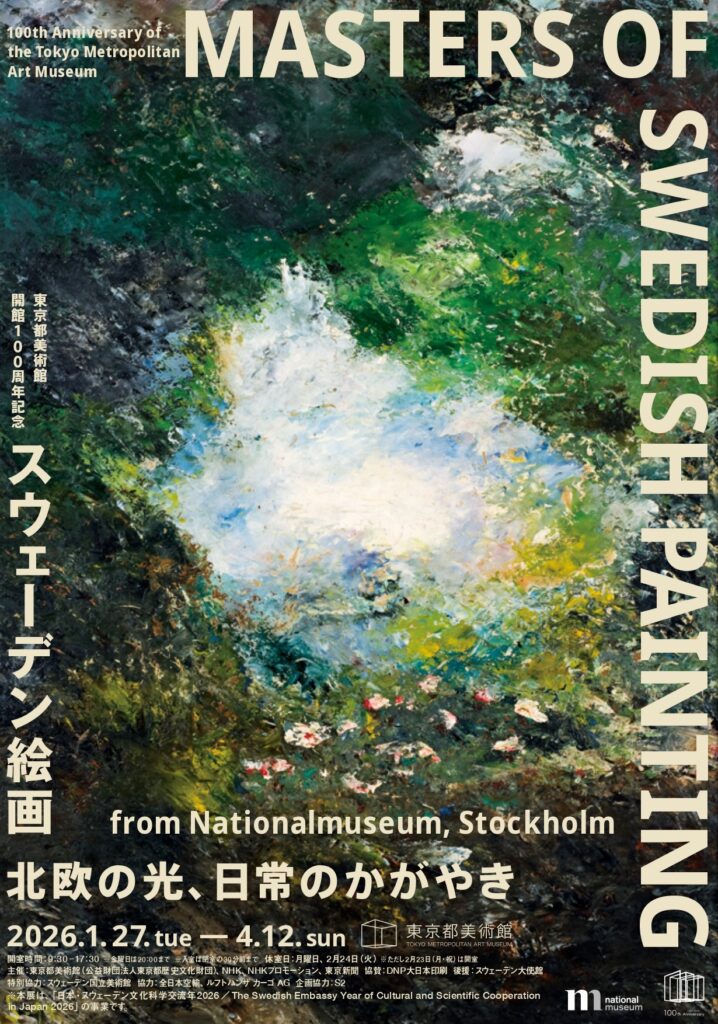

【東京都美術館】「スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」取材レポート。スウェーデン画家たちが自国のアイデンティティを示した黄金期をたどる

東京都美術館

近年世界的に注目を集める、スウェーデン美術黄金期の絵画を本格的に紹介する日本初の展覧会「東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」が東京都美術館で開催されています。会期は2026年1月27日(火)から4月12日(日)まで。

※掲載作品はすべてスウェーデン国立美術館所蔵です。

岩礁が続く海岸線。雄大な森や湖。雪に覆われた厳しい冬の大地。あるいは、夏至祭に代表される伝統文化やウェルビーイングな暮らし――。今日、私たちが思い描く「スウェーデンらしさ」が同国出身の画家たちにより「再発見」されたのは、スウェーデン美術の黄金期といわれる1880年代から1915年頃にかけてのことでした。本展は、スウェーデン国立美術館の全面協力のもと、スウェーデン美術の黄金期の展開を約80点の絵画で体系的に紹介。自然と共に豊かに生きる北欧ならではの感性に迫るものです。

展示は全6章構成。第1章「スウェーデン近代絵画の夜明け」は、スウェーデン独自の芸術の確立を目指し、北欧の神話や民間伝承を主題とした最初の画家とされる、ニルス・ブロメールから始まります。

スウェーデンでは、1735年に他の北欧諸国に先駆けて王立素描アカデミー(のちに王立美術アカデミーに改称)が創設されました。フランスに倣った伝統的な美術教育が行われ、自国の歴史や神話が重要な主題として奨励されていましたが、19世紀半ば頃になると、フランスやドイツで新たな潮流となっていたロマン主義的理念の影響を強く受けるようになります。とりわけ風景画では、綿密な自然観に基づいて、その荒々しさと崇高さをドラマティックに描き出すドイツのデュッセルドルフの画家たちの作品が手本とされ、スウェーデンをはじめとする多くの北欧の画家たちが憧れをもって同地へ赴きました。

こうした動向は、1850年にストックホルムで開催された北欧美術の展覧会が関係しています。同展には、デュッセルドルフ派に学んだノルウェー人画家たちが、ノルウェーの農民の生活やフィヨルドの雄大な景観を描いた作品を出品しました。それらはスウェーデン人画家たちの目に、外国の斬新な表現をまといつつも北欧の現実の世界に深く根差した芸術として映り、自国にも新しい固有の芸術を創造したいという思いを芽生えさせたのでした。

1870年代後半に入ると、アカデミーの時代遅れの教育法に不満を抱いていたスウェーデンの若い画家たちは、新しい表現や価値観と指導を求めてパリへ向かいました。当時のパリでは、従来の芸術の価値観を覆す印象派などの新しい表現が花開いていましたが、スウェーデン人画家の多くは、むしろ人間や自然のありのままの姿を写し取ろうとするレアリスムや自然主義的な表現に傾倒していきます。

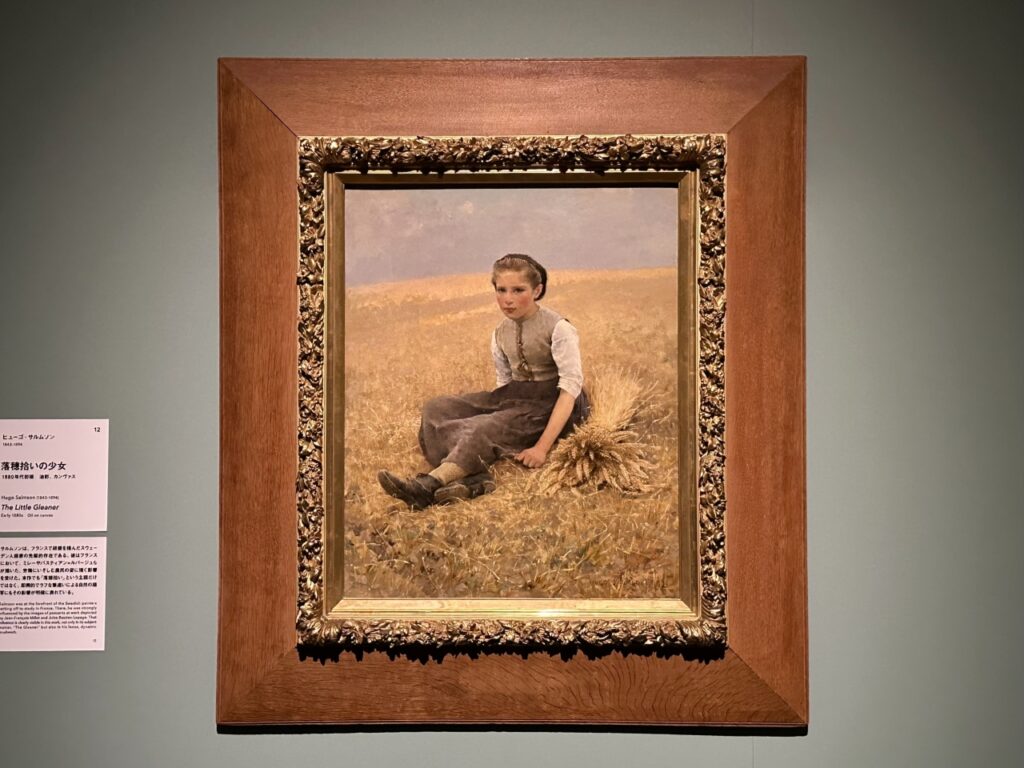

第2章「パリをめざしてーフランス近代絵画との出合い」で紹介されるヒューゴ・サルムソン(1843-1894)は、フランスで研鑽を積んだ最初期のスウェーデン人画家であり、労働にいそしむ農民の姿を見つめたバルビゾン派やジュール・バスティアン=ルパージュ、ジュール・ブルトンらのレアリスム絵画を好んでいました。《落穂拾いの少女》を見れば、その影響が主題のみならず、即興的でラフな筆遣いによる自然描写にも顕著に表れていることがわかります。

また、パリ滞在中に外光派に触れ、明るくみずみずしい色彩と光に満ちた作風を獲得した画家のひとりにアーンシュト・ヨーセフソン(1851-1906)がいます。1885年には、ヨーセフソンらを中心とする若い芸術家たちが、旧態依然とした王立美術アカデミーに改革を求める意見書を提出。決別の道を選んだ彼らは「オポネンテナ(反逆者たち)」と呼ばれ、1890年代以降のスウェーデン絵画の流れを先導していくことになります。

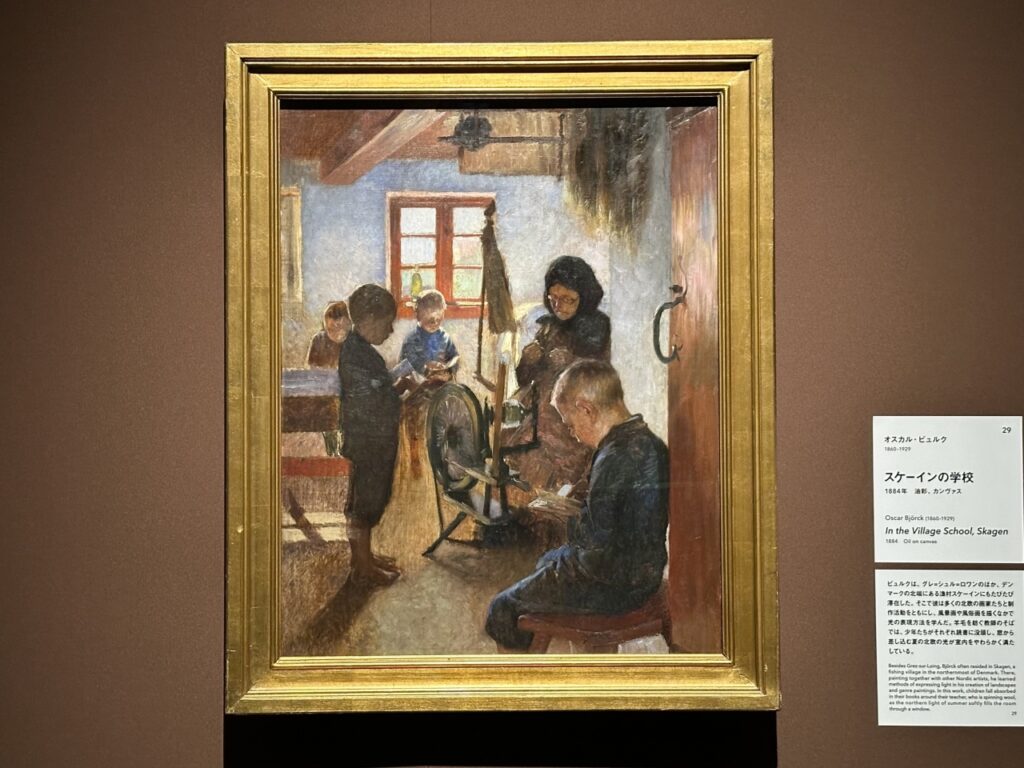

第3章「グレ=シュル=ロワンの芸術家村」では、戸外制作を重視するようになった北欧の芸術家たちによって、フランス各地で制作のコロニー(共同体)が形成されたことを紹介。1880年代、スウェーデン人画家たちが拠点のひとつとしたのは、パリの南東70キロメートルに位置する小さな村グレ=シュル=ロワンです。彼らはここで夏を過ごしながら、農民たちの日常の営みやロワン川沿いの牧歌的な情景などを捉えました。

スウェーデンの国民的画家カール・ラーション(1853-1919)もまた、無名だった時代に同地に転居して水彩と出合い、まばゆい光にあふれた軽やかな風景画に新たな表現の方向性を見出しています。

1880年代の終わり頃になると、フランスで制作していたスウェーデン画家たちの多くが帰郷し、自国のアイデンティティを示すべく、スウェーデンらしい芸術の創造を目指しました。

第4章「日常のかがやき―“スウェーデンらしい”暮らしのなかで」では、厳しくも豊かな自然や自らの家族、気の置けない仲間たち、あるいは日常にひそむ一瞬の喜びのような「かがやき」にモティーフを見いだし、親密で情緒あふれる表現で描き出していった画家たちの作品を取り上げています。

なかでも「スウェーデンらしい暮らし」のイメージをかたち作ったのはラーションです。ラーションは、中部のダーラナ地方にある田舎町スンドボーンに構えた2階建ての家「リッラ・ヒットネース」に、同じく画家であった妻カーリンと7人の子どもたちと暮らしました。家族の用途に合わせて繰り返し改築を行っており、当時イギリスで流行したアーツ・アンド・クラフツ運動にも影響を受けつつ、さまざまな時代・様式の家具をうまく組み合わせ、カーリン自らデザインしたテキスタイルや刺繍などで室内を装飾。情熱をもって生活の総合芸術たる理想の家を作り上げていきました。

当時のスウェーデン社会では、職人の手仕事による「真に美しいもの」に囲まれた、質素でありながら快適な住居環境が人々の美意識を育み、よりよい社会の形成につながるという考え方が広まりつつあったといいます。こうした文化的背景のもとで、ラーションは自邸の室内装飾や、賑やかでのびのびとした生活の様子、季節行事などを収めた水彩画集『ある住まい(Ett hem)』を1899年に発刊。これが「スウェーデンらしさ」を象徴する理想的な家庭のイメージとして広く知られるようになったのです。

なお、24点の水彩画が収録されている『ある住まい』ですが、本展では作品保護のため、原画展示は東京、山口、名古屋の各会場で1点ずつとなっています。かわりに、特別制作された映像コンテンツによってさらに9点の水彩画を紹介。大画面で「リッラ・ヒットネース」に満ちた心温まる雰囲気を伝えています。

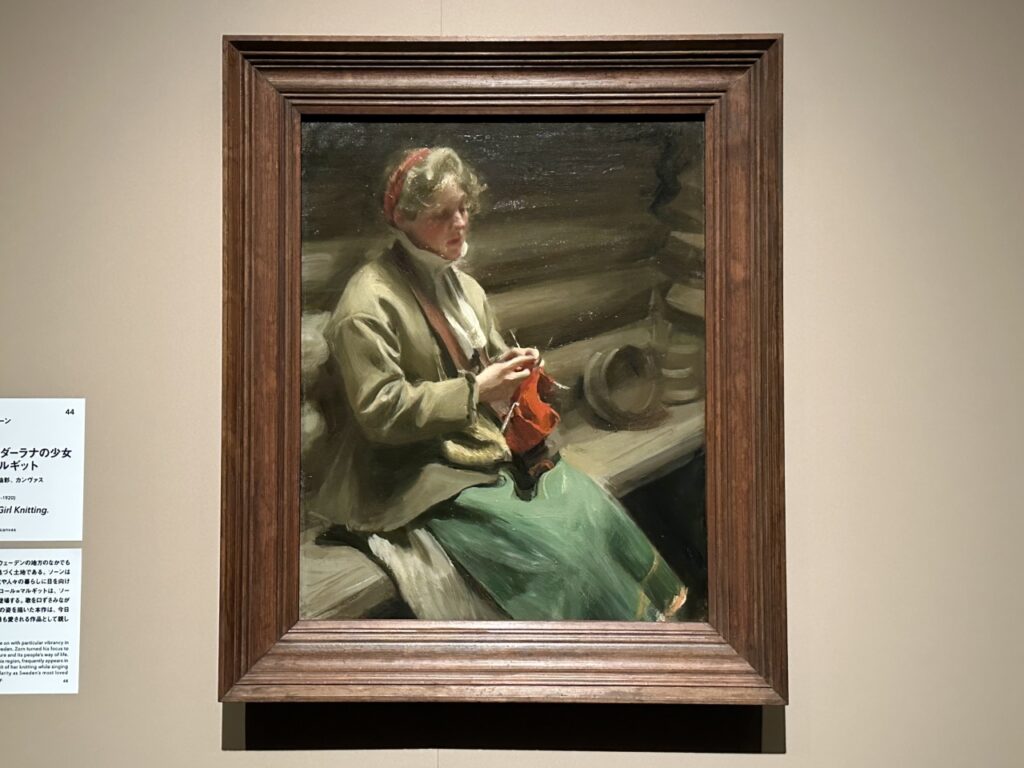

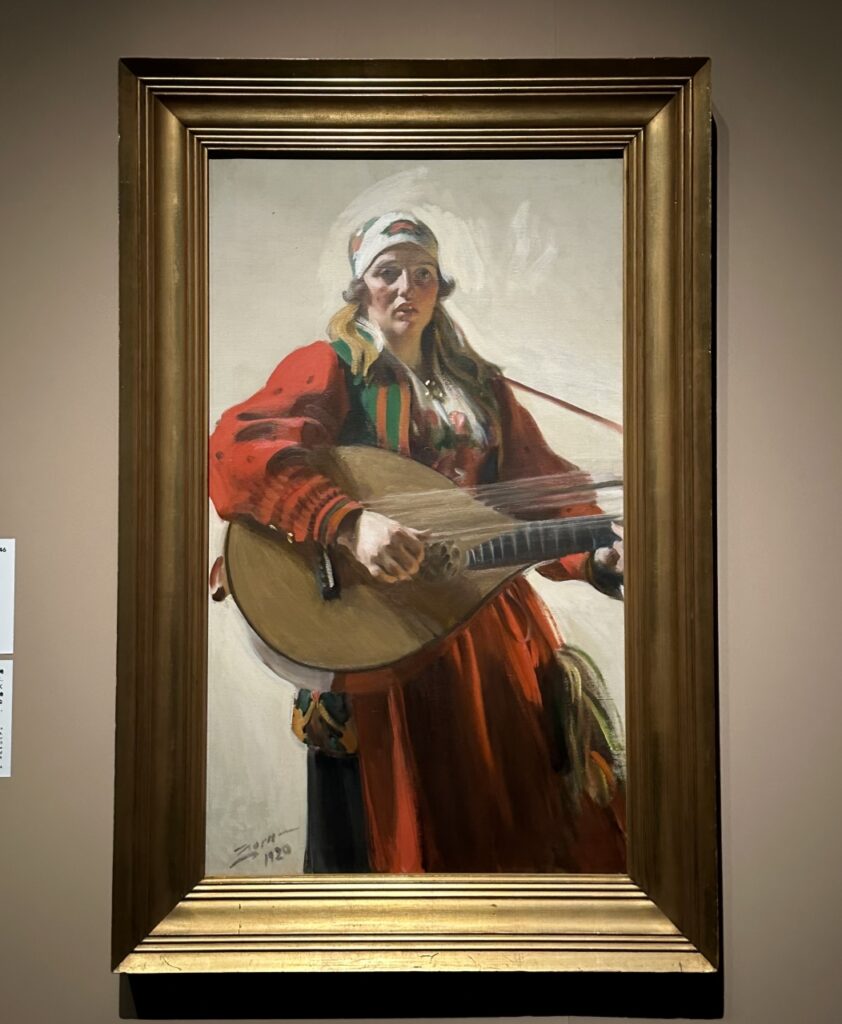

ラーションの友人であり、国際的に最も早く成功を収めたスウェーデン人画家のひとりであるアンデシュ・ソーン(1860-1920)もまた、パリから戻り、生まれ故郷であるダーラナ地方のモーラに定住しました。ダーラナ地方はスウェーデンの中でも特に歴史や伝統が息づく土地であり、ソーンは近代化の影で失われつつあった、ダーラナの伝統的な音楽や衣装といった民俗文化をたびたび主題にしています。素早い筆致で、そこに流れる一瞬の光や空気を逃さず鮮やかにとらえた作風が魅力であり、《編み物をするダーラナの少女コール=マルギット》は、今日までスウェーデンで最も愛され、繰り返し複製イメージが作られた作品として知られています。

一方で、自らの精神世界やナショナリズムに結びついた北欧神話、民間伝承の視覚化といった、現実を超えた見えない世界に関心を寄せた画家たちに焦点を当てるのが第5章「現実のかなたへ―見えない世界を描く」です。

スウェーデンの童話集『トムテとトロルといっしょ(Bland tomtar och troll)』の挿絵で有名なヨン・バウエル(1882-1918)は、トロルや森の妖精が登場する北欧民話を主題とした幻想的な世界観で愛された挿絵画家です。抑制された色彩で描かれた、まるで意思を持つかのような薄暗い森の表現、不気味さの中に哀愁やユーモアを帯びたトロルの姿は、神秘性をたたえて自然への畏敬の念を強く印象づけます。

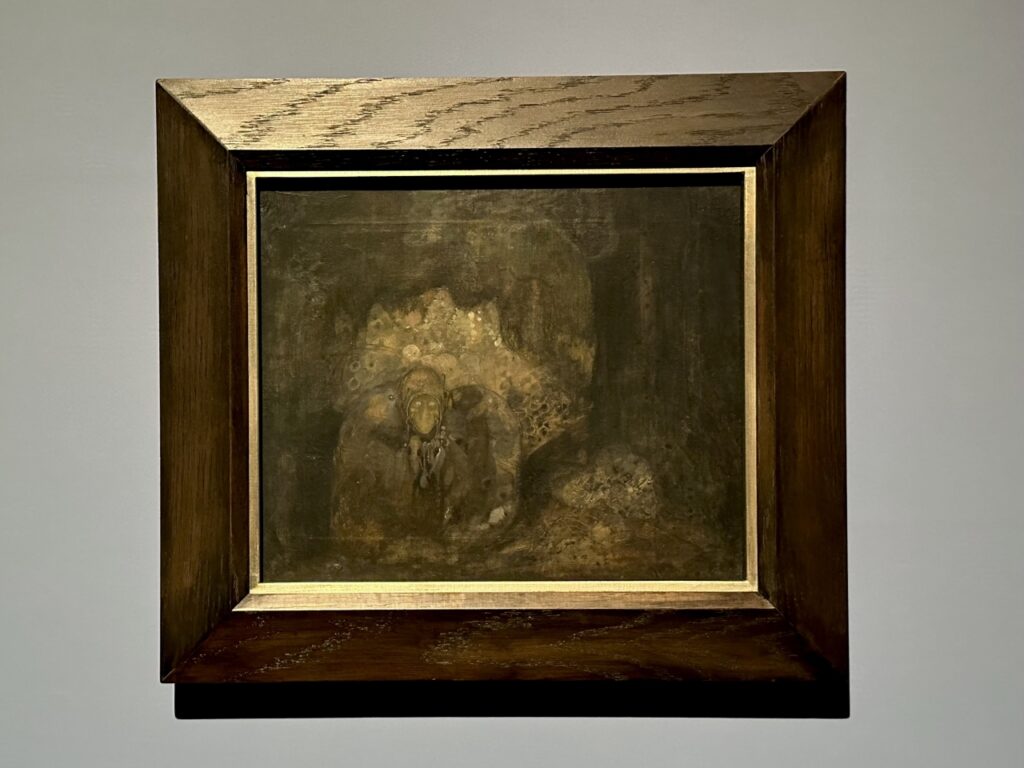

ひときわ特異なのは、19世紀スウェーデンを代表する劇作家、文筆家のアウグスト・ストリンドバリ(1849-1912)です。ストリンドバリが独学で絵画制作に没頭したのは、生涯のうちごく限られた期間であり、それは戯曲創作の不振や家庭内での不和、オカルティズムや化学実験への傾倒など、精神的に不安定であった時期と重なります。ペインティングナイフを用いて、制作過程での偶然性や無意識から浮かび上がるイメージを最大限に生かす独創的な表現で、自身の心境までも見る者の心理に直接訴えかける風景を生み出しました。

第6章「自然とともにー新たなスウェーデン絵画の創造」は本展のハイライトです。かつては「描くべきもののない国」とされたスウェーデンでしたが、1890年代以降、豊かな森林や湖、岩礁の続く海岸線、雪に覆われた冬の大地といったスウェーデンならではの自然が画家たちによってあらためて「発見」され、それらを描くにふさわしい表現方法が模索されました。

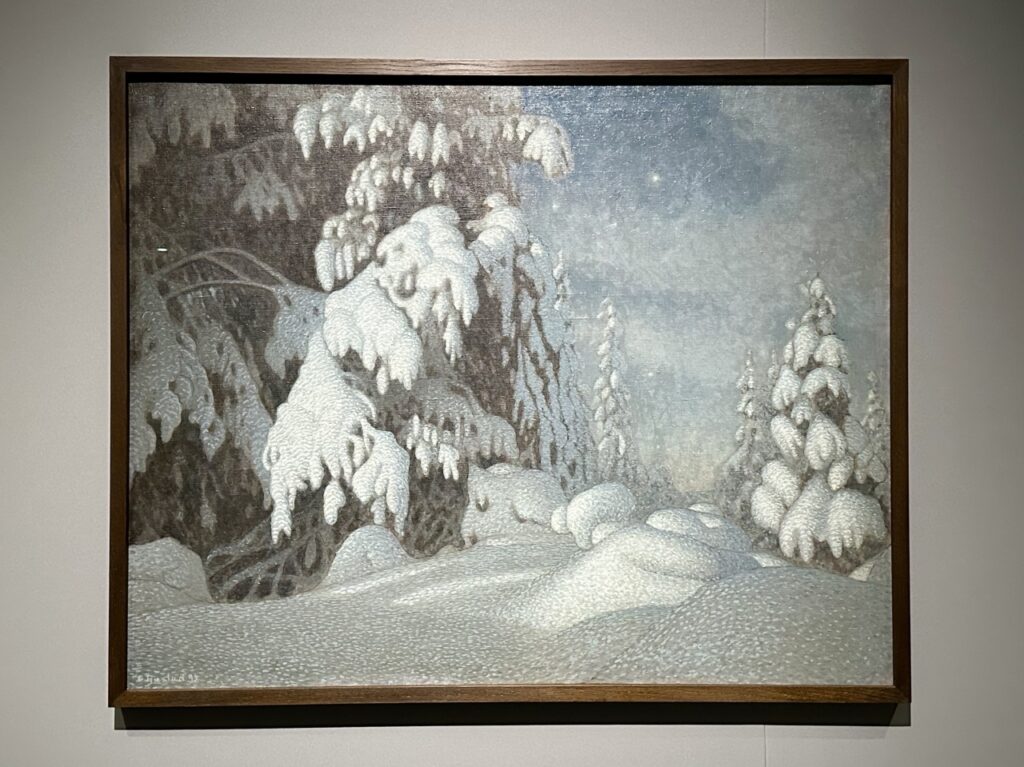

たとえば、グスタヴ・フィエースタード(1868-1948)はスウェーデン中西部ヴァルムランド地方のラッケン湖畔に定住し、生涯を通じて冬の情景を描き続けた画家です。《冬の月明かり》は、地面や針葉樹を覆う、もこもこと丸みを帯びた雪の量感たっぷりな装飾的表現が特徴の作品。小さな点や線をリズミカルに重ね、面としての統一感をもたせるような独自の点描が生み出す光の効果が、一面の銀世界にフィエースタードらしい神秘的で静謐な雰囲気を与えています。

とりわけこの時期の風景画では、画題や技法の探求にとどまらず、風景を通して感情や雰囲気を表現することが重視されました。その役割を担ったのは、1880年代の作品に見られた燦燦と輝く陽光の代わりに登場した、黄昏時や夜明けの淡く繊細な光――夏の夜であれば、長い時間続く薄明りや夜を包む青い光が叙情をたたえて、スウェーデンの豊かな自然の風景を照らすようになったのです。のちに「ナショナル・ロマン主義」と呼ばれるこうした芸術潮流により、他国の美術には見られないスウェーデンらしい絵画が生み出されていきました。

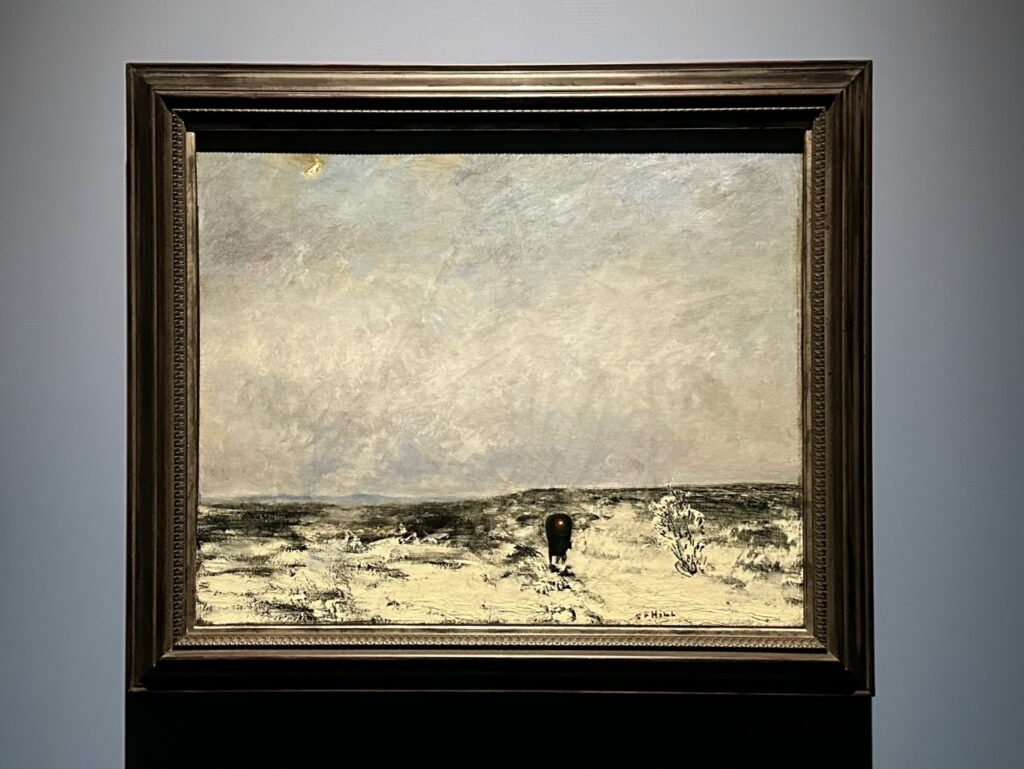

パリ滞在時からさまざまな労働環境で働く馬に強い関心を寄せていたニルス・クルーゲル(1858-1930)は、スウェーデン帰国後も故郷カルマルに近いウーランド島で、放牧された馬や牛などの家畜が憩う姿を繰り返し描きました。晩年のファン・ゴッホから強い影響を受けており、黄昏時の空気と光を情感豊かに捉えた《夜の訪れ》でも、画面の半分を占める青い光が、ファン・ゴッホ的な短いストロークの描線で表現されています。よく観察すれば、青い光は空を満たすだけでなく、草を食む馬の身体や大地にも降り注いでおり、何気ない風景に壮大で幻想的な雰囲気を生み出しています。

なお、本展の音声ガイド(有料)には、同館初の試みとしてスペシャルトラックに「スロールッキング」が取り入れられています。スウェーデン国立美術館の教育プログラムでも実践されている鑑賞プログラムであり、1つの作品をじっくりと観察し、問いを重ねるプロセスを通じて、作品をより深く味わうことができますので、来場の際はぜひ忘れずにチェックしてみてください。

「東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」概要

| 会場 | 東京都美術館 |

| 会期 | 2026年1月27日(火)―4月12日(日) |

| 開室時間 | 9:30~17:30 ※金曜日は20:00まで ※入室は閉室の30分前まで |

| 休室日 | 月曜日、2月24日(火) ※ただし2月23日(月・祝)は開室 |

| 観覧料 | 一般 2,300円、大学・専門学校生 1,300円、65歳以上 1,600円 ※18歳以下、高校生以下無料。 ※1月27日(火)– 2月20日(金)までの平日のみ、大学・専門学校生は無料。 ※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料。 ※18歳以下、高校生、大学・専門学校生、65歳以上の方、各種お手帳をお持ちの方は、いずれも証明できるものをご提示ください。 |

| 主催 | 東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、NHK、NHKプロモーション、東京新聞 |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://swedishpainting2026.jp |

| 公式X | @swedish2026 |

| 公式Instagram | @swedish2026 |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

1.令和7年度(第5回)「森の中の展覧会」を開催します!【会期:令和8年3月6日(金)~10日(火)】

東京都美術館開館100周年記念「スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」チケット情報解禁!お得な平日限定チケット、“幸せを運ぶダーラナホース”をモチーフにしたオリジナルグッズ付きチケットも登場!

東京都美術館

東京都美術館(東京・上野公園)にて、2026年1月27日(火)から4月12日(日)まで、「スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき」を開催します。

11月28日(金)10:00より、平日限定のお得なチケットや、展覧会オリジナルグッズ付きチケットを販売します。なくなり次第終了となりますのでお見逃しなく!

平日限定チケット

❖【平日限定】前売ペアチケット

一般前売券が2枚組でお得なチケットです。

通常の前売券より200円お得(通常券ご購入より600円お得)にご購入いただけます。

販売価格:4,000円(税込)

販売期間:11月28日(金)10:00~なくなり次第終了

販売場所:ARTPASSなど各プレイガイドで販売

※一般前売券(平日のみ使用可能)2枚のセットチケットです。

※ご購入いただけるのは、1名様1セットまでとなります。

※本チケットは、平日のみ使用できるチケットとなります。おひとりで、異なる日付に使用することも可能です。

❖【平日限定】 音声ガイド付きチケット

本展音声ガイドのナビゲーターは、NHKの番組「世界はほしいモノにあふれてる」のMCとして、北欧のアイテムや文化の魅力に触れてきたJUJUさん。

声優・日野聡さんのナレーションとともに、スウェーデン絵画の魅力に迫ります!

一般前売券1枚と音声ガイド引換券1枚がセットになったお得なチケットです。

【JUJUプロフィール】

2004年メジャーデビュー。18歳で単身渡ったNew Yorkで、JAZZ/HIP HOP/CLUB MUSIC/SOULなど、様々な音楽カルチャーに触れてシンガーとしてのキャリアをスタートする。「奇跡を望むなら…」「やさしさで溢れるように」など数多くのヒット曲をリリースしながら、邦楽カヴァー・アルバム『Request』シリーズやジャズ・アルバム『DELICIOUS』シリーズなど、歌で”物語”を伝える歌手として、ジャンル・洋邦・世代を超えて名曲を歌い継ぐライフワークも注目を集める。2026年春には洋楽カヴァーアルバム「昭和洋楽 純喫茶JUJU『時間旅行』produced by 松任谷正隆」をリリースし、6月からはアルバムを携えた全国ホールツアー「純喫茶JUJU『時間旅行』演出:松任谷正隆」を開催。

販売価格:2,700円(税込)

販売期間:11月28日(金)10:00~なくなり次第終了

販売場所:ローソンチケットで限定販売

※一般前売券1枚と音声ガイド引換券1枚(ともに平日のみ使用可能)のセットチケットです。

※ご購入いただけるのは、1名様1枚までとなります。

※音声ガイドは本展の開室日・開室期間に限り、会場入り口にて貸し出しとなります。アプリ版は使用できません。

グッズセットチケット

❖オリジナルサウナハット付きチケット

絵画鑑賞は、心が「整う」贅沢な時間。そんな「整う」体験を深める、オリジナルサウナハット付きチケットです。上質な今治タオルを使用したハットには、スウェーデンの伝統工芸品であり「幸せを運ぶ馬」とも呼ばれる「ダーラナホース(Dalahäst)」の刺繍をあしらいました。スウェーデンではサウナを「バストゥ(Bastu)」と呼び、心身をリセットする大切な時間だそうです。来たる午年(うまどし)、幸せを運ぶダーラナホースとともに、幸運なスタートを!

・男女兼用(フリーサイズ)

・素材:今治ブランド取得、綿100%

抗菌防臭加工生地(SEKマーク認証)

・製造国:日本

販売価格:7,000円(税込)

販売期間:11月28日(金)10:00~なくなり次第終了

販売場所:ローソンチケットで限定販売

※予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※オリジナルサウナハットは、本展の開室日・開室時間に限り、会場内特設ショップでの引き換えとなります。

※グッズセットチケット限定カラー(ネイビー)でのご用意です。

❖オリジナルコスチュームキューピー付きチケット

スウェーデンの公式民族衣装をまとった、オリジナルコスチュームキューピー付きチケットです。青いワンピースに黄色いエプロン、白い帽子が特徴。まさに100%スウェーデン!スウェーデンの魅力を詰め込んだ可愛らしい本展限定のキューピーです。

・本体サイズ:約 W27 × H36 × D16 mm

・素材:本体 / ATBC-PVC、生地 / ポリエステル

ストラップ /ポリエステル 鉄 真鍮

・製造国:日本

販売価格:3,200円(税込)

販売期間:11月28日(金)10:00~なくなり次第終了

販売場所:セブンチケットで限定販売

※予定枚数に達し次第、販売を終了いたします。

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合があります。

※オリジナルコスチュームキューピーは、本展の開室日・開室時間に限り、会場内特設ショップでの引き換えとなります。

※グッズセットチケット限定ストラップカラー(オレンジ)でのご用意です。

購入方法

●公式チケット ARTPASS

●電子チケット「アソビュー!」

※入場時、お客様のスマートフォンで入場手続きを行います。印刷したチケット、画面のスクリーンショット等ではご入場いただけません。

●電子チケット「スマチケ」

※入場時、お客様のスマートフォンで入場手続きを行います。印刷したチケット、画面のスクリーンショット等ではご入場いただけません。

※スマチケのご利用にはイープラスアプリ(無料)のインストールが必要です。推奨環境をご確認のうえ、ご利用ください。

スマチケ購入方法:https://eplus.jp/sf/guide/spticket

◎下記各種プレイガイドで購入の場合、コンビニ店頭での紙チケット発券が必要です。支払履歴やチケットスクリーンショット提示ではご入場いただけません。

手数料、販売終了時期については、各販売先のサイトでご確認の上、お買い求めください。

●セブンチケット

店頭販売:セブン-イレブン店頭(店内マルチコピー機)

店頭購入方法:http://7ticket.jp/go/i000008

●ローソンチケット

Lコード:34607

店頭販売:ローソン・ミニストップ店内Loppi

店頭購入方法:https://l-tike.com/concert/mevent/?mid=391437

●e+(イープラス)

店頭販売:ファミリーマート店頭(店内マルチコピー機)

店頭購入方法:https://support-qa.eplus.jp/hc/ja/articles/6638367888665

●チケットぴあ

Pコード:995-747

店頭販売:セブン-イレブン店頭(店内マルチコピー機)

店頭購入方法:https://t.pia.jp/guide/sej-t.jsp

●CNプレイガイド

店頭販売:ファミリーマート店頭(店内マルチコピー機)

店頭購入方法:http://www.cnplayguide.com/familymart/

●東京都美術館

前売券は東京都美術館ミュージアムショップにて販売します。

会期中の通常券は、東京都美術館のチケットカウンターにて販売します。

混雑時はご購入からご入場まで時間がかかる場合があります。

【展覧会概要】

ヨーロッパ北部、スカンディナヴィア半島に位置する国スウェーデン。本展は近年世界的に注目を集める、スウェーデン美術黄金期の絵画を本格的に紹介する展覧会です。

スウェーデンでは、若い世代の芸術家たちが1880年頃からフランスで学び始め、人間や自然をありのままに表現するレアリスムに傾倒しました。彼らはやがて故郷へ帰ると、自国のアイデンティティを示すべくスウェーデンらしい芸術の創造をめざし、自然や身近な人々、あるいは日常にひそむ輝きを、親密で情緒あふれる表現で描き出しました。

本展はスウェーデン国立美術館の全面協力のもと、19世紀末から20世紀にかけてのスウェーデンで生み出された魅力的な絵画をとおして、自然と共に豊かに生きる北欧ならではの感性に迫ります。

【開催概要】

展覧会名:東京都美術館開館100周年記念 スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき

会期:2026年 1月27日(火)~4月12日(日)

会場:東京都美術館 企画展示室

休室日:月曜日、2月24日(火) ※ただし、2月23日(月・祝)は開室

開室時間:9:30~17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30 分前まで)

主催:東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、NHK、NHKプロモーション、東京新聞

協賛:DNP大日本印刷 後援:スウェーデン大使館 特別協力:スウェーデン国立美術館

協力:全日本空輸、ルフトハンザ カーゴ AG 企画協力:S2

観覧料:11月28日(金) チケット販売開始予定

一般2,300円(2,100円)、大学・専門学校生1,300円(1,100円)、65歳以上1,600円(1,400円)

18歳以下、高校生以下無料

※金額は税込

※( )内は前売料金 ※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料

※18歳以下、高校生、大学・専門学校生、65 歳以上の方、各種お手帳をお持ちの方は、いずれも証明できるものをご提示ください

※1月27日(火)~2月20日(金)までの平日のみ、大学・専門学校生は無料

お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

※会期・開室時間・休室日等は変更になる場合がございます。

最新情報は展覧会公式サイトでご確認ください。

展覧会公式サイト:https://swedishpainting2026.jp

展覧会公式X・Instagram:@swedish2026

【巡回情報】

山口県立美術館 2026年4月28日(火)~ 6月21日(日)(予定)

愛知県美術館 2026年 7月9日(木)~10月4日(日)(予定)

※本展は「日本・スウェーデン文化科学交流年2026/The Swedish Embassy Year of Cultural and ScientificCooperation in Japan 2026」の事業です。

【スウェーデン絵画 北欧の光、日常のかがやき 広報事務局】プレスリリースより

2026年から3年連続シリーズ。 東京藝大で初の“体験型展覧会”開催決定! 「藝大式 美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―」

東京藝術大学大学美術館

会場:東京藝術大学大学美術館

会期:2026年7月24日(金)~9月23日(水・祝)

この度、東京藝術大学大学美術館(東京・上野公園)は、2026年7月24日(金)から9月23日(水・祝)まで、「藝大式 美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―」を開催する運びとなりました。

わが国唯一の国立の総合芸術大学である「東京藝術大学」は、明治20年(1887年)創立の東京美術学校、東京音楽学校を前身とし、約140年の歴史の中、芸術の教育と研究の中枢として、優れた芸術家、研究者を数多く輩出してきました。全国的な知名度を誇る同大学ですが、具体的にどのような大学でどんな学生が集う場所なのかについては、一般には知られておらず、近年では『最後の秘境 東京藝大―天才たちのカオスな日常』(2016年、新潮社)がベストセラーになったように、逆に関心がもたれています。

東京藝大で、芸術教育を疑似体験ー。

本展覧会は、2026年~2028年の3年に渡って毎夏に開催するシリーズ企画「藝大式 美術の“ミカタ”」です。東京藝大に関係する様々なテーマで構成され、現役の教授・講師陣が企画する講義形式の展示を体験しながら芸術作品を鑑賞する初めての試みとなります。

第一回目となる2026年の展示では、東京藝大のコレクションを中心に、美術の歴史、実技、表現、鑑賞、素材、保存修復など、様々な角度から「美術」にアプローチします。また会場には気軽に参加できるワークショップなども併設し、こどもから大人まで、わかりやすく楽しみながら「講義」を「履修」できる展示を予定しています。

大学キャンパスにある美術館で、ご来場者のみなさま一人ひとりが「藝大生」を疑似体験し、美術の奥深さや楽しみ方を学んでいただく機会になります。

東京藝大が総力を挙げて取り組む新しい視点の展覧会「藝大式 美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―」展の第一弾は、2026年夏開催です。どうぞご期待ください。

【開催概要】

展覧会名:藝大式 美術の“ミカタ”―この夏、藝大生になる―

会 期:2026年7月24日(金)~9月23日(水・祝)※予定

会 場:東京藝術大学大学美術館 本館 展示室1、2、3、4[東京・上野公園]

[所在地]〒110-0007 東京都台東区上野公園12-8

主 催:東京藝術大学、読売新聞社

お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル)

東京藝術大学大学美術館公式サイト:https://museum.geidai.ac.jp

公式サイト:準備中

※詳細は決定し次第、公式サイト等でお知らせします。

【本展覧会に参加する教員】※五十音順

牛島大悟(先端芸術表現科先端芸術表現専攻)

岡田 靖(文化財保存学専攻)

熊澤 弘(大学美術館)

佐藤直樹(芸術学科芸術学専攻)

高島圭史(絵画科日本画専攻)

田口智子・倪雪(未来創造継承センター)

古田 亮(大学美術館・総合監修)

丸山素直(デザイン科デザイン専攻)

三井田盛一郎(絵画科油画専攻(版画))

宮本武典(絵画科油画専攻)

村上 敬(大学美術館)

[展示予定作品]

小倉遊亀「径」1966年 東京藝術大学所蔵

黒田清輝「トゥルプ博士の解剖講義」1888年 東京藝術大学所蔵

レンブラント・ファン・レイン原作

右)信太司「快慶作大日如来坐像による木彫仏像技法研究」1987年

東京藝術大学所蔵

左)快慶・安阿弥「大日如来坐像」鎌倉時代/12世紀末-13世紀初

東京藝術大学所蔵

東京藝術大学(外観)

[東京藝術大学とはー]

東京藝術大学は、日本で唯一の国立の芸術総合大学です。明治20年(1887年)創立の東京美術学校(現在の美術学部)と東京音楽学校(現在の音楽学部)を前身とし、昭和24年5月に設置され、美術学部(絵画科・彫刻科・工芸科・建築科・芸術学科)、音楽学部(作曲科・声楽科・器楽科・指揮科・楽理科)の2学部10学科と附属図書館が置かれました。

その後何度かにわたって学部の拡充改組が行われ、現在は美術学部(絵画科・彫刻科・工芸科・デザイン科・建築科・先端芸術表現科・芸術学科)、音楽学部(作曲科・声楽科・器楽科・指揮科・邦楽科・楽理科・音楽環境創造科)の2学部14学科と、附属図書館、大学美術館、演奏芸術センター等の施設で構成されています。

上野公園内のほか、茨城県取手市、神奈川県横浜市、足立区千住にもキャンパスがあります。創立から約140年間、芸術の教育と研究の中心にあり、たくさんの優れた芸術家や芸術分野の研究者や教育者を輩出しています。

【「藝大式 美術の“ミカタ”」事務局】プレスリリースより

福岡発・クリスマスアドベント11月19日東京・上野公園で初開催

累計1,200万人が訪れた福岡のクリスマスアドベントついに東京に

場所:上野恩賜公園 袴腰広場

日程:2025年 11/19 (水)-12/25(木) 営業時間:全日11:00-22:30

11/19 (水) 18:00点灯式開催 サプライズゲスト登壇

公式サイト:https://christmas-advent.jp/ueno/

福岡の冬を彩る風物詩「クリスマスアドベント」は、今年も11月1日(土)より福岡市内各所でスタートしました。累計約1,200万人の来場者数を誇る本イベントは、光・音楽・芸術を融合させた「五感で楽しむクリスマス」として、世代や国境を超えて多くの人々に愛されています。そして2025年11月19日(水)、いよいよ東京・上野恩賜公園 袴腰広場に初開催いたします。18時からの点灯式には福岡県知事や台東区長、上野観光連盟理事長、女性ボーカルユニット「Luminous(ルミナス)」テノール歌手工藤和真らが登壇し、光と音に包まれる華やかなセレモニーが行われます。

日時:2025年11月19日 (水)

場所:上野恩賜公園 袴腰広場

登壇者:福岡県知事 服部誠太郎氏、台東区区長 服部 征夫氏、上野観光連盟 理事長 長岡信裕氏、総合プロデューサー 佐伯岳大、女性ボーカルユニット「Luminous(ルミナス)」テノール歌手工藤和真

■光・音・芸術が紡ぐ、未来へ受け継がれるクリスマス文化

これまで日本のクリスマスイベントは、イルミネーションを「見る」、マーケットで「食べる」といった消費型の体験が中心でした。

私たちは東京での開催を通じ、街全体を劇場に変える“体験型の文化”を創出します。目指すのは「イベント」ではなく「文化」。

光・音・芸術の三本柱が融合することで、人々は五感を通じて愛・喜び・安らぎ・希望といった幸福を感じ取ります。

その幸福感は利他の心や共感となって広がり、街全体に“幸せの連鎖”を生み出します。2030年には、ドイツ・シュトゥットガルトのクリスマスマーケット(約280店舗)を超える、 世界最大規模・300店舗での開催を目指しています。福岡から東京、そして世界へ。

今、人々が安心や希望を求める時代にこそ、街が愛と光に包まれ「世界一幸せなクリスマス」を届けていきます。

■見どころ【光】幅5Mの巨大サンタ・クリスマスツリーが灯す“冬の新名所”

東京のクリスマスイルミネーションの新スポットとして注目を集める上野公園。その中心には、横5M、高さ3Mの巨大サンタクロース登場します。無数のイルミネーションが木々を包み込み、公園全体が幻想的な光の世界に変わります。昼は木々の緑と澄んだ青空の中でサンタが、自然と調和したフォトスポットとして来場者を迎えます。夜になると一転、無数の光が公園を包み込み、ロマンチックで幻想的な雰囲気が広がります。季節の移ろいとともに変化する上野公園の景色が、冬の東京に新しい物語を添えています。

■見どころ【音】毎日開催されるアーティストの生LIVE (無料)

音楽祭のステージでは、期間中毎日多彩なアーティストが登場し、クラシックとポップスが響き合う特別な夜が繰り広げられます。オープニングを飾るのは、音楽大学出身の女性ボーカルユニット「Luminous(ルミナス)」。その名の通り“光を発する”ような歌声で、クラシックからポップスまでを華やかに彩ります。続いて、世界的なオペラコンクールで受賞を重ねる若手テノール・工藤和真が登場。澄んだ響きと情熱的な表現で観客を魅了します。そして12月14日 (日)からは、「レ・ゼラブル」エポニーヌ役や「ミス・サイゴン」エレン役など、数々の名作ミュージカルで高い評価を得ているミュージカル女優で歌手の松原凜子が特別出演。舞台で培った圧倒的な表現力とクリアな歌声で、冬の夜に感動のひとときを届けます。

■見どころ【芸術】新生アーティスト鳥越一樹による、幅6Mの巨大壁画が登場

幅6メートルと3メートルの巨大壁画が会場に登場。荒々しい筆致と独自技法「beyond stroke」で知られる福岡出身のアーティスト・鳥越一輝が手がけ、見る者の感情を揺さぶる圧倒的なエネルギーで空間を包み込みます。前衛美術「九州派」の精神を受け継ぐ作品としても注目されています。

鳥越一輝

1986年福岡県生まれ。日本デザイナー学院九州校卒業。荒々しく画面と格闘するような抽象表現で知られる。人間の感情や存在の奥底に迫るため、筆致の限界を超える独自手法「beyond stroke」を確立。その激烈な表現は、かつて福岡で生まれた前衛美術集団「九州派」の精神をも想起させる。

■その他の見どころ【飲食】

東京上野限定のマグカップ登場! 毎年福岡で行列ができるおいしいグルメが勢揃い

東京上野限定マグカップ(11/28〜)

会場を彩るのは、心まで温まる本格グルメの数々。今年は、福岡で人気を集めた12店舗が東京に集結し、本場の味を堪能できます。目玉は毎年福岡で行列ができる名物クリスマスアドベント公式キャラクター「さんちゃん」の人形焼き、粗挽きの豚肉を絶妙に配合し、パリッとはじける皮と芳ばしい旨みが魅力の「ぐるぐるソーセージ」。さらに、寒い夜には東京限定マグで味わう濃厚ホットチョコレートを。とろける口あたりと深いカカオの香りが、冬のひとときを優しく包みます。

※東京限定マグカップは11/28 (金)から発売開始

■見どころ【物販】

限定の冬を彩る本場ヨーロッパ直輸入の雑貨・職人技のクラフトアイテム

「スノードーム」・「キャンドルホルダー」

会場では、冬を彩るクラフトアイテムにも注目です。ひとつは、オーストリアの純度の高い水で作られたスノードーム。透明な水と繊細な雪の粉にこだわり、ゆっくりと舞う雪が幻想的な世界を生み出します。眺めるだけで心が和む、冬の情景を閉じ込めた癒しのアイテムです。さらに、ドイツの伝統技術で作られたクレイ細工のキャンドルホルダーも登場。色とりどりの粘土を重ねて模様を作り、灯りをともすと絵柄が浮かび上がる職人技の逸品です。キャンドルの柔らかな光がテーブルや窓辺を包み込み、ヨーロッパの冬市を思わせる温もりある雰囲気を演出します。どちらも、自分へのご褒美や大切な人へのギフトにぴったりです。

■運営会社概要

クリスマスアドベント事務局

企画・運営:企画・運営:株式会社Mr.Weihnachtsmann

クリスマスアドベント2025 東京上野公式HP

https://christmas-advent.jp/ueno/

【株式会社Mr.Weihnachtsmann】プレスリリースより

4.【一葉記念館】特別展「一葉が暮らした下谷龍泉寺町」取材レポートを公開しました!

3.第8回台東区長賞記念演奏会映像配信を開始しました!

https://www.culture.city.taito.lg.jp/ja/taito_kuchosho

【一葉記念館】特別展「一葉が暮らした下谷龍泉寺町」取材レポート。名作「たけくらべ」を生んだ創作の転換点をたどる

台東区立一葉記念館

台東区立一葉記念館では、代表作「たけくらべ」の舞台にもなった、下谷龍泉寺町(現・竜泉)での樋口一葉の暮らしを紹介する特別展「一葉が暮らした下谷龍泉寺町」が開催中です。会期は令和7年10月25日(土)から12月21日(日)まで。

| ■台東区立 一葉記念館 明治期の傑出した女流作家・樋口一葉の文学業績を永く後世に遺すべく集まった有志らの尽力により、昭和36年(1961)に日本初となる女性作家の単独文学館として開館。一葉が新五千円札の肖像画に選ばれたことを契機に、平成18年(2006)に老朽化した旧館をリニューアル。建築家・柳澤孝彦設計によるデザインの美しさも見どころとなっています。館内には「たけくらべ」の未定稿をはじめ、書簡、和歌短冊といった、一葉の創作活動や暮らしぶりを伝える貴重な資料が多数収蔵・展示されています。 |

〈奇跡の14か月〉の糧となった、下谷龍泉寺町の生活体験

樋口一葉(本名:奈津)は明治5年(1872)生まれ、当時の中流家庭の出身です。幼い頃から才気にあふれ、14歳で中島歌子の歌塾「萩の舎」に入り、古典や和歌、書を学びました。

明治22年、病没した父が遺した多額の負債を抱え、わずか17歳で戸主として母たき・妹くにを支える苦しい生活を余儀なくされます。新聞記者兼作家の半井桃水に師事し、明治25年に文芸雑誌『武蔵野』に掲載した「闇桜」で小説家デビュー。原稿料で家族を養おうとしますが、窮乏から脱することは叶わず、明治26年7月、閑静な本郷菊坂町から吉原遊郭近くの下谷龍泉寺町368番町に転居し、荒物(※日用品)駄菓子屋を開業。千束稲荷の祭礼や酉の市など地域の年中行事の熱気に触れ、遊郭に出入りする人々を観察しながら日々を過ごします。

結局、商売は軌道に乗らず、わずか9か月余りで本郷丸山福山町へ移り住むことになりましたが、そこから執筆活動に専念し、下谷龍泉寺町での生活体験に取材した「たけくらべ」や「にごりえ」、「十三夜」など傑作小説を次々に発表。のちに〈奇跡の14か月〉と評されます。森鷗外や幸田露伴らに絶賛され、執筆依頼も相次ぎますが、明治29年(1896)、肺結核のため24歳の若さでこの世を去ります。

特別展「一葉が暮らした下谷龍泉寺町」は、一葉が作家として才能を開花させる土壌となった下谷龍泉寺町の地域性を紹介し、彼女がここでどのように暮らし、何を見て、何を学んだのかをひも解くものです。

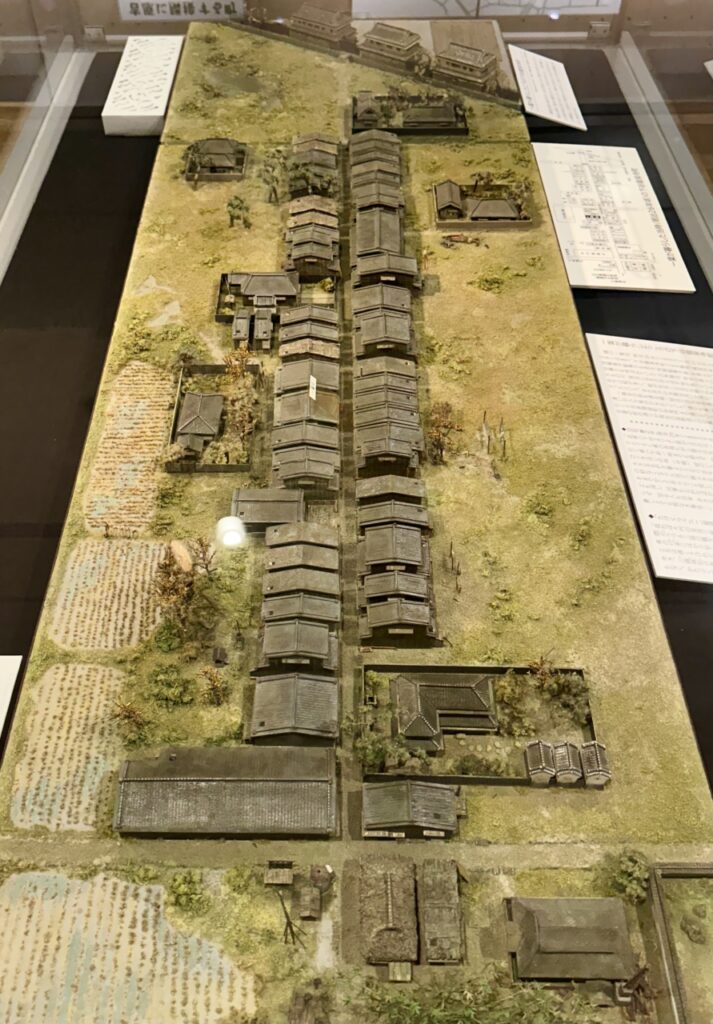

一葉が暮らした貧しい長屋街

展示室に入ると、綿密な時代考証と聞き取り調査にもとづき再現された、当時の下谷龍泉寺町の模型が来場者を迎えます。中央には一葉が暮らしていた二軒長屋があり、そこからまっすぐ伸びる大音寺通り(現・茶屋町通り)の先に見えるのは、吉原遊郭との境界を示す「お歯黒どぶ」の石垣と非常門。歩いて数分ほどの近さです。

| ■「お歯ぐろ溝に燈火うつる三階の騒ぎも手に取る如く、明けくれなしの車の行来にはかり知られぬ全盛をうらなひて(中略)三嶋神社の角をまがりてよりこれぞと見ゆる大厦(いへ)もなく、かたぶく軒端の十軒長屋二十軒長や……」(「たけくらべ」冒頭より)

現代語訳:お歯黒どぶにまで灯りが映る三階建ての遊郭の騒ぎが、手に取るように聞こえてくる。朝夕の区別がない車の往来の多さに、計り知れない栄華があることが伺える。(中略)しかし、三嶋神社の角を曲がって進むと、目立つような大きな屋敷は見当たらず、傾いた軒の長屋が十軒、二十軒並んでいる。 |

| ■「此家ハ下谷よりよし原がよひの只一筋道にて 夕がたよりとゞろく車の音飛びちがふ燈火の光り たとへん詞になし」(日記「塵之中」より)

現代語訳:この家は下谷から吉原へ通じるただ一本の道沿いにあり、夕方になると人力車の音が響き、明かりがあちこちに揺れている。その様子は言葉でたとえようがないほどだ。 |

三島神社から吉原遊郭へ繋がる大音寺通りは、吉原通いの人力車が行き交う主要なルートでした。一葉の残した言葉と模型を合わせて眺めると、吉原の華やかな灯りや三階建て妓楼の賑わい、絶え間ない車の往来と、そのすぐ近くの粗末な長屋街という、強い対比が鮮明に立ち上がってきます。

二軒長屋の隣は人力車の車宿として使われていました。

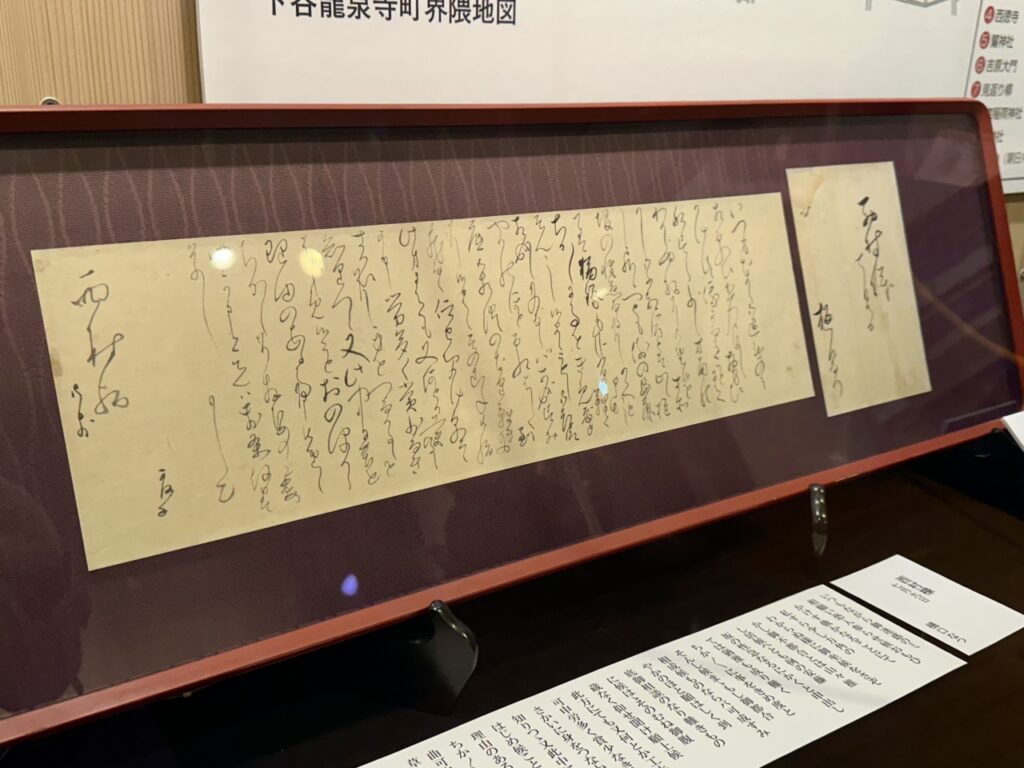

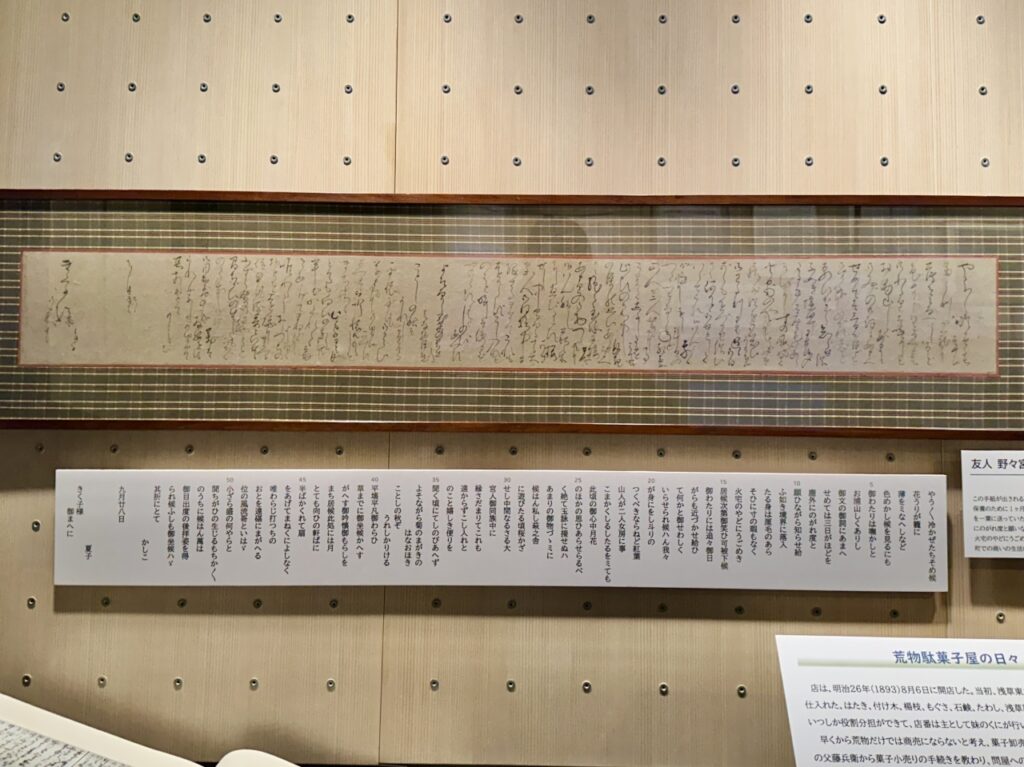

転居の前、一葉が商いを始めるための融資について問い合わせた手紙。

明治時代の吉原の姿――仁和賀は子供たちも熱中

「たけくらべ」は、下谷龍泉寺町界隈と吉原遊郭を舞台に、いずれ僧侶となる信如と、遊女となる美登利、そしてその幼馴染・正太郎の淡い恋心や大人に近づいていく葛藤を、季節の行事を背景に情緒豊かに描いた作品です。

物語は千束稲荷の祭礼2日前の8月18日に始まり、三の酉の後、11月末から12月初め頃に終わりますが、それは一葉が下谷龍泉寺町で過ごした期間と重なります。一葉自身の生活体験が作品に色濃く反映されているのは明らかで、登場人物も多くは実在の人物をモデルにしていたといわれます。

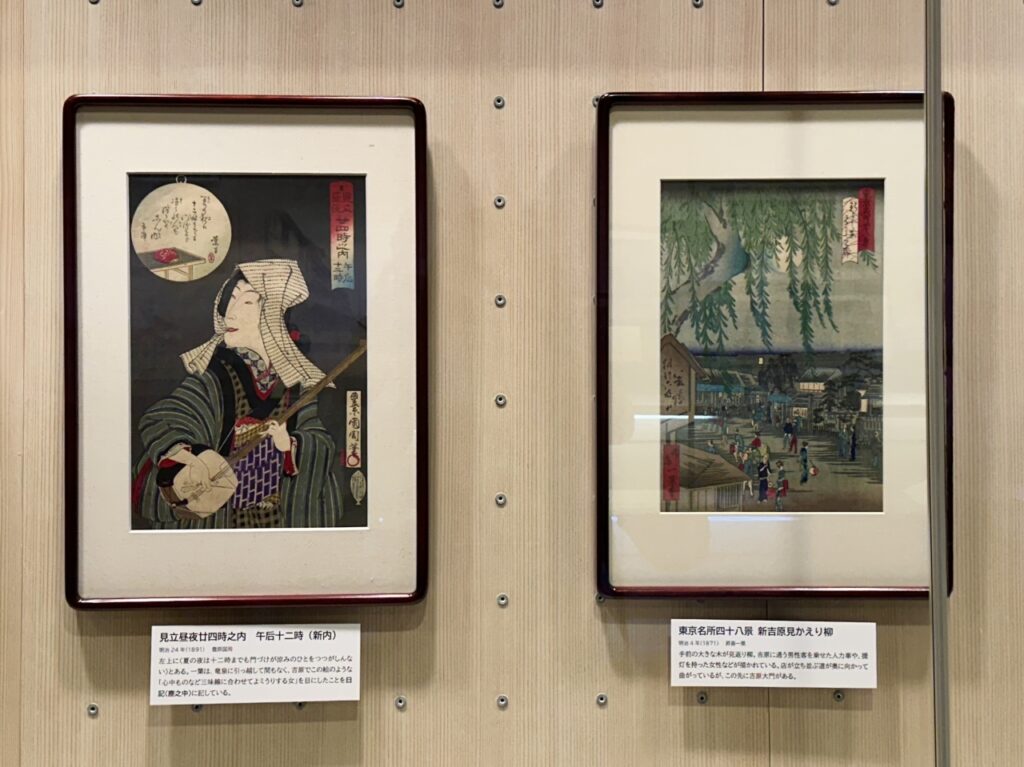

今にも喧騒が伝わってきそうな錦絵「新吉原角街稲本樓ヨリ仲之街仁和賀一覧之図」で描かれているのは、作中にも登場する秋の仁和賀(にわか)。街頭の屋台で芸者衆が即興芝居を披露する行事です。吉原では春の仲之町桜(夜桜)、夏の玉菊灯篭、秋の仁和賀が吉原三景物として人気を集めており、一葉はこれらを作品に取り入れることで四季の移ろいを美しく表現しました。

下:楊州周延「新吉原俄の賑ひ」明治12年(1879)

また作中では、吉原の空気にすっかり染まった訳知り顔の子どもたちが、仁和賀の時期になると芸者の真似をし始める様子が描かれていますが、一葉はその上達の早さを「孟子の母も驚くだろう」と半ば呆れを滲ませるように記しています。こうしたリアルな所感が盛り込まれるのも、実際の生活者であった一葉ならではと言えるでしょう。

一葉は吉原を外から眺めるだけでなく、実際に足を運ぶこともあったといいます。仕事を斡旋してくれた引手茶屋の女中頭から廓内の事情を聞いたり、玉菊灯篭を見物したり、廓内を流す新内節の女大夫の年齢・服装・佇まいまで細かく書きとめたり……。そうした一つひとつの取材が、のちの『たけくらべ』を形づくっていったのです。

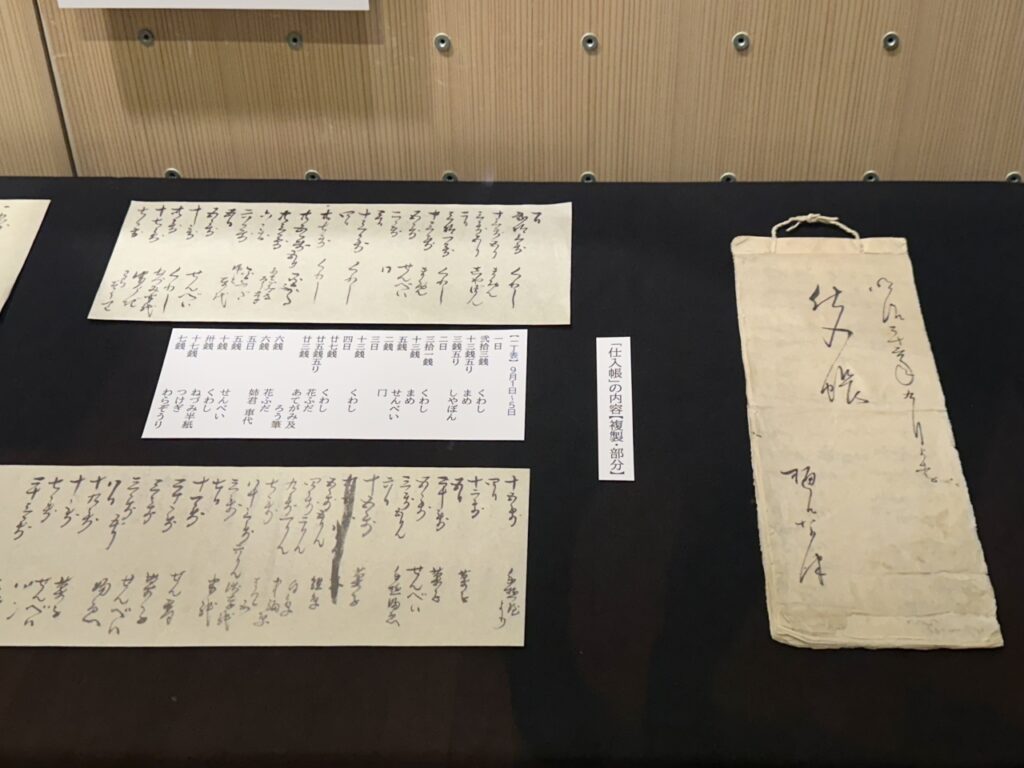

荒物駄菓子屋で試行錯誤する日々――ときには愚痴をこぼすことも

ひときわ目を引く一葉の肖像画は、日記「塵之中」にある明治26年(1893)8月6日の記述「六日、晴れ。店を開く、(略)今宵はじめて荷をせをふ、中々に重きものなり……」から着想を得たとされています。8月6日は店の開店日であり、当初ははたき、石鹸、たわし、浅草紙などの雑貨を販売していました。すぐにそれだけでは商売にならないことを察し、菓子卸売業を営む友人の父を頼り、めんこ、風船、絵草紙といった玩具や駄菓子の扱いも開始。集まった子供たちとも親しく接する日々を送りました。

夏の暑さの中、転居先探しに下駄か草履で一日20kmを歩き回るほど元気溌剌な一葉でも、商いの目まぐるしさは堪えたようで、手紙や日記にはさまざまな愚痴が残されています。たとえば、友人・野々宮起久子から故郷の千葉県多古町へ保養に誘われた一葉は、

| ■「せめては三日がほどを塵外にのがれ度と願ひながら(中略)厘毛のあらそひに寸の暇もなく火宅のやどにうごめき居候次第御笑い可被下候」

現代語訳:せめて三日でもいいから、この煩わしい俗世の外へ逃れたいと願っているのですが、些細な問題事が絶えず起こり、少しの暇もなく、苦しい生活環境でもがいているありさまです。どうか笑ってやってください。 |

と、返事の手紙の中で自身の境遇を自嘲気味に綴っています。

方々に手を尽くしたものの、翌年1月には茶屋町通りに同業者が開業したこともあり、経営は悪化。結局、わずか9か月余りで荒物駄菓子屋を畳み、転居した本郷丸山福山町で腹をくくり、執筆活動に専念することとなりました。

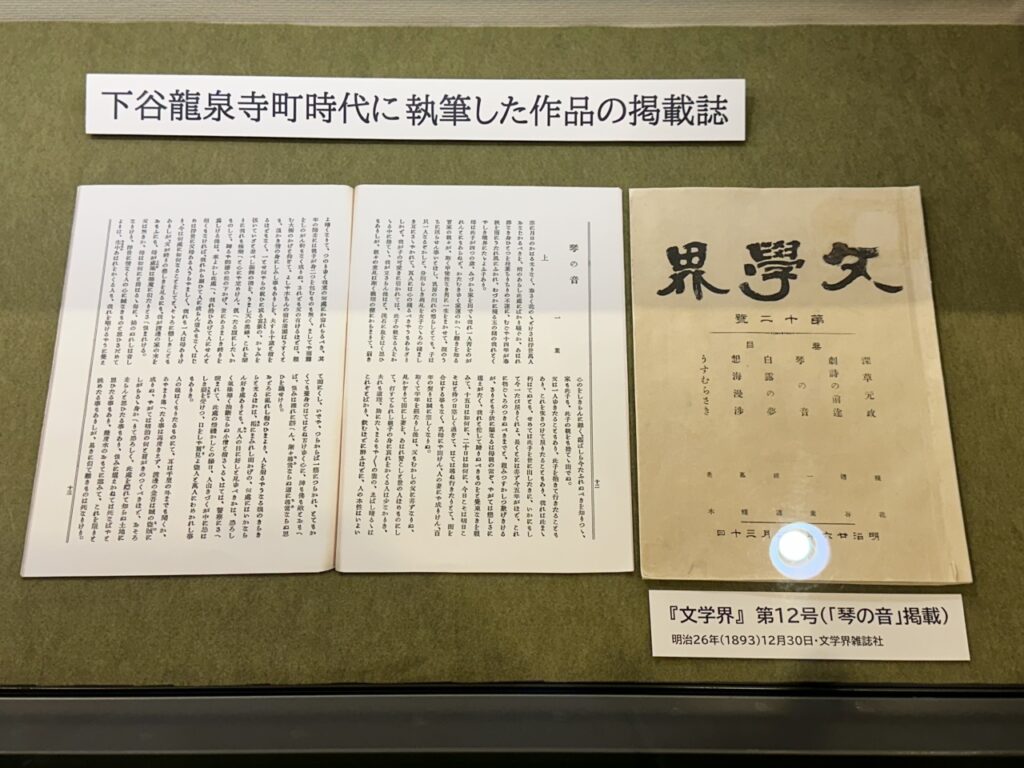

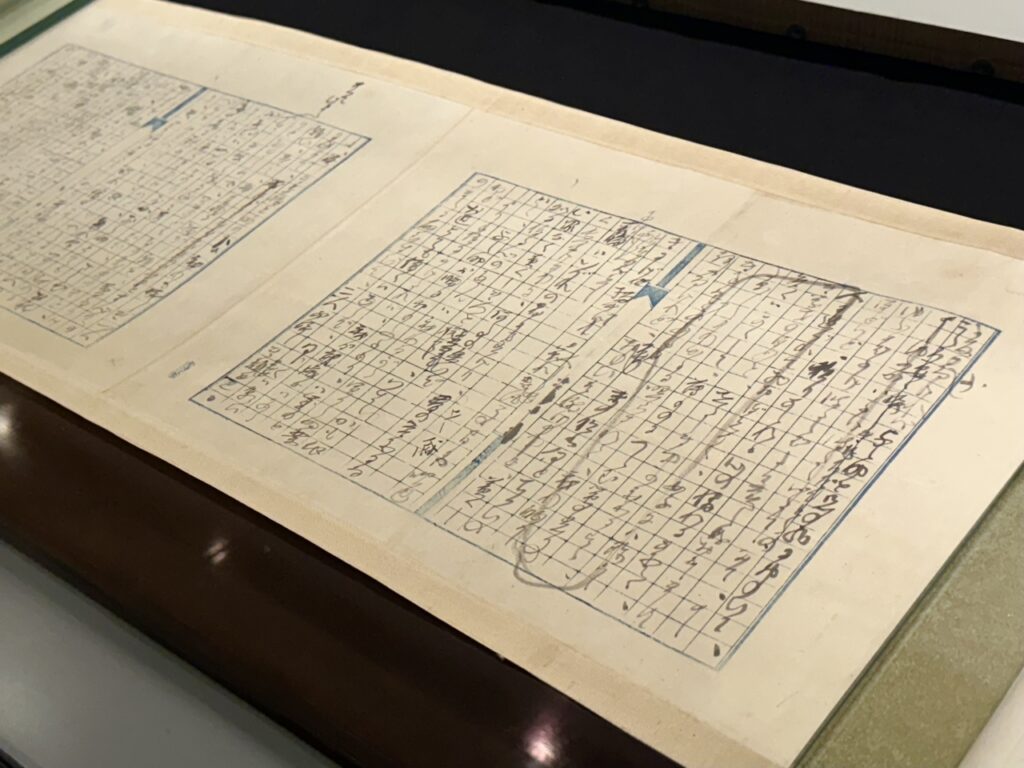

再び小説家の道に戻った一葉

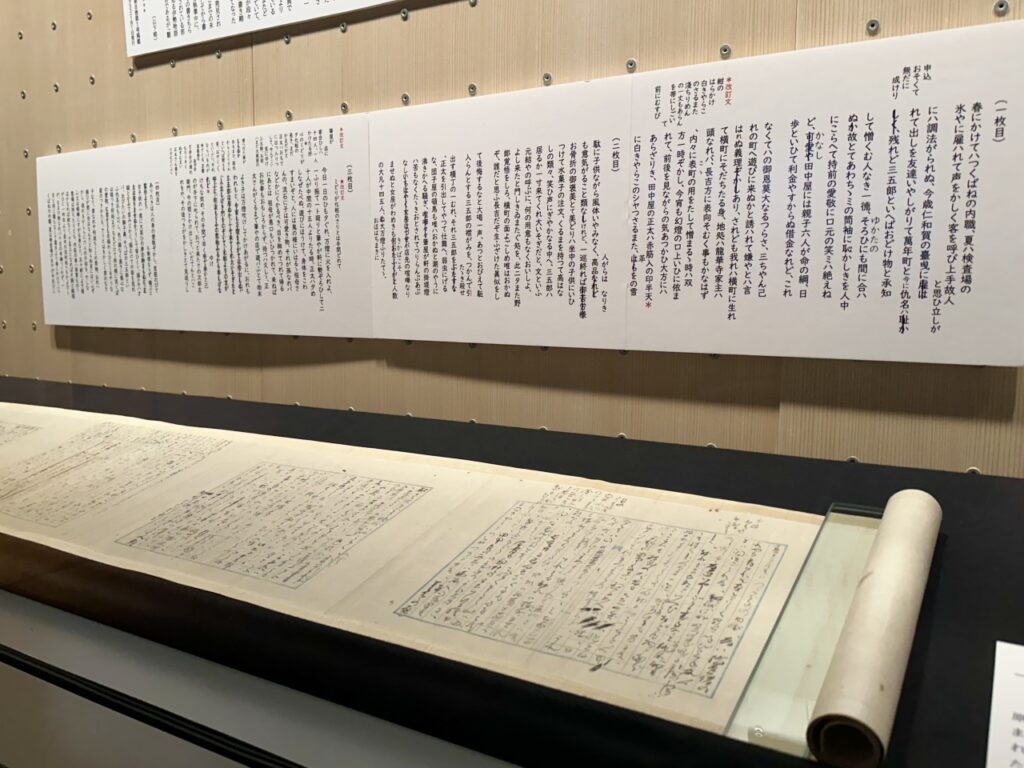

ところで、ほぼ絶筆状態だった下谷龍泉寺町での生活の最中も、「うもれ木」で一葉の才能を高く評価していた作家・星野天知や平田禿木は、多忙を理由に執筆をためらう一葉を根気よく説得し続けていました。その結果、彼らが創刊した雑誌『文学界』に「琴の音」と「花ごもり」の2作を発表するに至っています。本展では、推敲の跡や大幅な削除が見られ、執筆の苦心が伝わる「花ごもり」の未定稿や、「琴の音」執筆時の呻吟の様子を記した日記資料、両作の初出掲載誌などを展示しています。

会場の最後には「たけくらべ」の関連資料が並び、未定稿や折画本『たけくらべ絵巻』、さらには『文芸倶楽部』一括掲載時の原稿を掲載した書籍などを鑑賞できます。未定稿は完成稿とは大きく内容が異なるため、読み比べてみると新たな発見があるでしょう。

右:昇斎一景「東京名所四十八景 新吉原見かえり柳」明治4年(1891)

ありふれた悲恋物をはじめ、空想的な作風だった初期から、下谷龍泉寺町での鮮烈な生活体験をもとに、ときに貧困や女性の苦境など過酷な現実を捉えたリアルな作風へ変化した一葉。明治期を代表する作家として高い評価を受けることとなった彼女の、重大な創作の転換点を紹介する本展にぜひ足を運んでみてください。

なお、一葉記念館から2分ほど歩いた茶屋町通りには「樋口一葉旧居跡碑」があります。竜泉界隈は、関東大震災後の帝都復興計画による土地区画整理事業の影響で、一葉が暮らしていた当時とは大きく姿を変えていますが、「下谷よりよし原がよひの只一筋道にて」の面影は残っています。

茶屋町通りを東側に進むと、吉原揚屋町の非常門の場所を示す柱も建っています。特別展の鑑賞とあわせて、一葉の長屋から吉原遊郭がどのように見えていたか、現地で思いを馳せてはいかがでしょうか。

特別展「一葉が暮らした下谷龍泉寺町」概要

| 会期 | 令和7年10月25日(土)~12月21日(日) |

| 会場 | 台東区立 一葉記念館(東京都台東区竜泉3丁目18番4号) |

| 開館時間 | 午前9時~午後4時30分(入館は4時まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日 |

| 入館料 | 大人 300円、小中高生 100円

※身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、特定疾患医療受給者証をお持ちの方とその介護者の方は無料。 |

| お問い合わせ | 一葉記念館 03-3873-0004 |

| 公式サイト | https://www.taitogeibun.net/ichiyo/ |

※記事の内容は取材日時点のものです。最新の情報は公式サイト等でご確認ください。

4.【国立科学博物館】「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」取材レポートを公開しました!

https://www.culture.city.taito.lg.jp/ja/reports/40124