東京国立博物館

2019年7月9日(火)から9月16日(月・祝)まで、東京国立博物館では

特別展「三国志」が開催されています。

メディア向け内覧会が開かれましたので、今回はその様子をお伝えいたします。

漫画、人形劇、ゲーム・・・幅広い分野で取り上げられ、多彩な展開を見せる「三国志」。その出発点は中国の正史『三国志』や『三国志演義』で、長い歴史の中で民衆に愛され続け、日本における人気にはいまだ陰りが見えません。関羽、趙雲、呂布・・・スケールの大きな武将たちの生き様に胸を熱くした人たちも多いのではないでしょうか。

本展の合言葉は「リアル三国志」。資料が少なく、その実態の多くが謎に包まれた三国時代について、選りすぐりの文物と最新の研究成果をまじえてその実像に迫り、これまでの三国志を超えた考古学ならではの新たな三国志の構築を目指すものです。

三国志とは?

前後400年あまり続いた漢王朝。しかし外戚や宦官が実験を握ることによって腐敗し、黄巾の乱(184年)が勃発するなど社会秩序は混乱をきたすようになっていきました。動乱の収拾をはかるべく漢王朝は有力諸侯の力を頼みとし、この求めに応じて曹操、劉備、孫堅らが挙兵。やがて彼らは魏・蜀・呉を打ち立て、ここに天下三分の形勢が定まることになります。

「三国志」は彼らが活躍した三国時代をもとにした物語。現在、世間に流布している三国志の物語は、その骨子の多くを後世に書かれた読み物『三国志演義』をもとにしています。

あの名場面が甦る!伝説の中の英傑たち

展示会場の冒頭では、私たちになじみ深い「三国志」の物語を題材にした作品を展示。幼い頃から脳裏に焼き付けてきた英傑たちの姿が蘇ります。この特別展「三国志」は三国志初心者の方にもぜひ見て欲しい展覧会なのですが、やはりこういう楽しみ方はマニアの特権ですね。

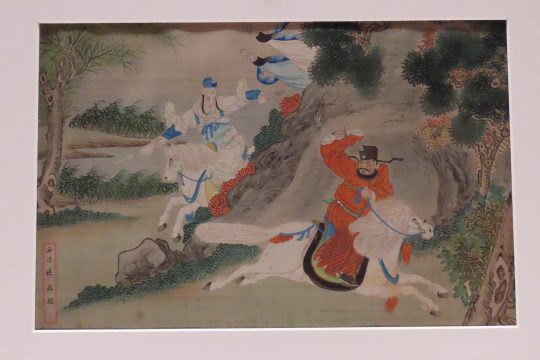

上の『趙雲像』は戦場に取り残された主君の息子を助けようと、単騎で敵陣の中を駆けた趙雲のエピソードを題材にしたもの。「三国志」必至の名場面です。本作は建物の装飾の一部と考えられており、彫刻も簡素ですが、赤子を抱えながら馬に鞭打つ姿が生き生きと表現されています。

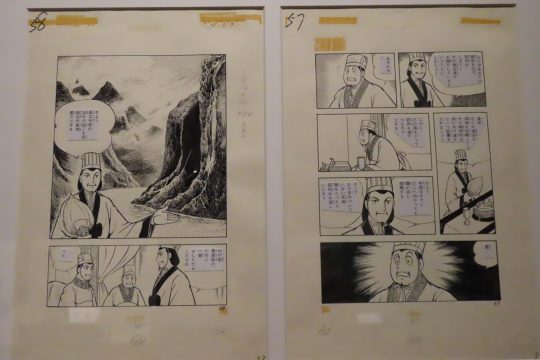

会場では、「リアル」な出土品と並び、横山光輝による漫画『三国志』の原画や、川本喜八郎のNHK『人形劇 三国志』で実際に使用された人形を展示。さらに大人気ゲームシリーズ『三国無双』のキャラクターたちも参戦し、本展を彩ります。ディープな三国志ファンはもちろん、さまざまなメディアを入り口に興味を持った三国志初心者の方でもわかりやすく楽しめます。

いざ、「リアル三国志」へ

「三国志」といえば、やはり合戦の魅力を抜きにしては語れません。ということで第三章では漢から三国の武器を展示し、「戦場のリアル」を私たちに伝えてくれます。

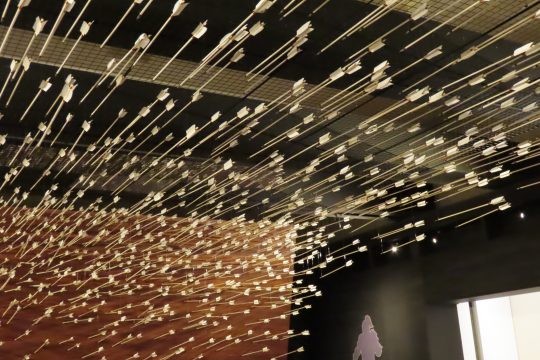

会場に足を踏み入れると、まるで戦場を矢が飛び交っているような装飾が施されており、まるで気分は赤壁の戦い?!

使用された矢の総数はなんと千本以上。船体に突き刺さっているさまがリアルです。当時の主要な武器は剣、刀、槍(矛)、弓矢ですが、中でも柄に弓を取り付け引き金を引いて発射する弩(ど)は殺傷力が強く、重要な役割を果たしました。

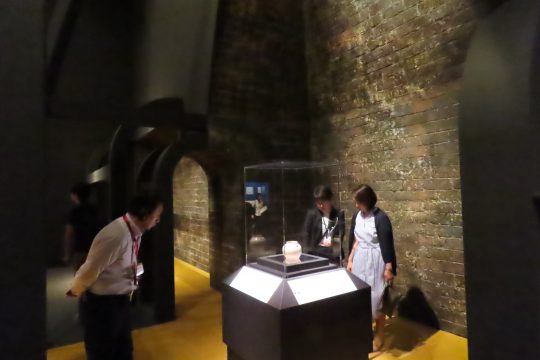

本展の特徴のひとつは、迫力ある展示空間。第五章では魏の曹操が葬られた「曹操高陵(そうそうこうりょう)」を会場内に原寸大で再現。神秘的な墓内の空間を体感できます。

曹操高陵は2008年から2009年にかけて河南省安陽市で発掘されたもので、当初は西高穴二号墓と名付けられていましたが、場所が古記録における曹操高陵の所在地と一致していること、さらに副葬品に曹操を指す「魏武王」と記した石碑があったことから曹操高陵であることが確実になりました。

このほか、本展では中国から来日する最新の考古発掘成果約160点を展示。最新の学術成果とともに、いまだ知られざる「三国志」の実像に迫ります。

三国志の舞台となったのは、184年の黄巾の乱から280年の西晋王朝による統一までの時期。そのわずか百年ほどの物語が、こうして時代を超え、国を超え、語り継がれているのは不思議です。

本展の開催期間は2019年7月9日(火)から9月16日(月・祝)まで。

誰もが知っているようで、誰もが知らない三国志の「リアル」。

初心者のあなたも、三国志ファンのあなたも、ぜひ会場に足を運んでみてください!

開催概要

| 展覧会名 | 日中文化交流協定締結40周年記念 特別展「三国志」 |

| 会 期 | 2019年7月9日(火)~9月16日(月・祝) 午前9時30分~午後5時 ※金・土曜は午後9時まで (入館は閉館の30分前まで) |

| 休館日 | 月曜、7月16日(火) ※ただし7月15日、8月12日、9月16日は開館 |

| 会場 | 東京国立博物館平成館(上野公園) |

| 観覧料 | 一般1,600円(1,300円)、大学生1,200円(900円)、高校生900円(600円) 中学生以下無料 ※ ( )内は20名以上の団体料金 ※ 障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名様は無料 |

| 公式サイト | https://sangokushi2019.exhibit.jp/ |

記事提供:ココシル上野

※申込み方法は、ページ下方をご確認ください。

※申込み方法は、ページ下方をご確認ください。