文化の殿堂、東京文化会館最後のオペラ公演、モーツァルトの傑作『ドン・ジョヴァンニ』を巨匠リッカルド・ムーティの指揮で上演

東京文化会館

64年にわたって日本の舞台芸術を支えてきた東京文化会館が2026年5月から約3年にわたる工事休館に入る。休館前最後のオペラ公演が『ドン・ジョヴァンニ」(指揮:リッカルド・ムーティ)に決定。

戦後日本を代表する建築家、前川國男の建築により1961年に設立された東京文化会館(台東区上野公園)。64年もの長きにわたり日本におけるオペラ、バレエ、オーケストラ公演の中心として燦然たる輝きを放ってきた“舞台芸術の殿堂”が2026年5月から約3年にわたる工事休館に入ることが発表された。同会館ではこれまでにウィーン国立歌劇場やミラノ・スカラ座をはじめとする世界有数の歌劇場が公演を行ってきたが、このたび休館前に行われる最後のオペラ公演として、世界的指揮者リッカルド・ムーティによる『ドン・ジョヴァンニ』(W.A.モーツァルト作曲)の上演が発表され、おりしも「イタリア・オペラ・アカデミー in 東京」で来日中のムーティをむかえた開幕記者会見が開催された。

本拠地の欧州でも稀なムーティが指揮するオペラを日本で

2026年4~5月にリッカルド・ムーティ指揮モーツァルト『ドン・ジョヴァンニ』の舞台つきオペラ上演が東京文化会館で3回行われる。演出はキアラ・ムーティ、配役はタイトルロールのルカ・ミケレッティを始め(マゼット役を除いて)オール・イタリア人キャスト、演奏会形式ではない本格的なステージ形式での上演で、ピットに入るのは東京春祭オーケストラ、合唱は東京オペラシンガーズが担当する。イタリア・オペラ・アカデミー in 東京でムーティ氏の指導のもと共演している彼ら。マエストロの深い信頼を得て、既にイタリアで上演されたプロダクションを日本で共演することになった。9月10日に来日中のムーティ氏、主催のNBS専務理事髙橋典夫氏、東京・春・音楽祭実行委員長 鈴木幸一氏を壇上に迎え、会場となる東京文化会館で記者会見が行われた。

髙橋典夫(公益財団法人日本舞台芸術振興会 専務理事)

「東京・春・音楽祭さんは2006年以来、ムーティさんを13回招かれて、これまでに6演目・11回のオペラ公演を演奏会形式で上演されています。私どもNBSはミラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場、ローマ歌劇場の引っ越し公演で数々のオペラの指揮をしていただきました。マエストロ指揮の舞台付きのオペラは、2016年のウィーン国立歌劇場の公演が最後でした。来年5月、ご存知のように東京文化会館が三年間の改修工事に入るにあたり、実は三年ほど前からマエストロの指揮で舞台付きのオペラを出来ないか? ということを東京春祭さんと話してきました。3年間の長期休館に入る直前に、音楽は東京春祭、舞台は得意とするところの我々(NBS)、という分担でやってみようと。装置・衣裳はすべてトリノ王立歌劇場から借りることになっており、引っ越し公演並みの費用がかかってきます。オペラハウスの事務局を通さないので、作業も大変になります。今年創刊150年を迎える日本経済新聞さんに協賛に関わっていただき、三者共同で立ち上げていきます。東京文化会館は来年5月以降、今後3年間は大掛かりな舞台は出来ないわけで、舞台芸術の衰退を懸念し、文化を継続していかなければならないと強く思っています。ちなみに今回の『ドン・ジョヴァンニ』は、ムーティさんの2008年のウィーン国立歌劇場の来日公演での『コジ・ファン・トゥッテ』同じくウィーンの2016年『フィガロの結婚』に続いて、ダ・ポンテ三部作の完結となります。集大成となる公演になるでしょう」

鈴木幸一(東京・春・音楽祭実行委員会 実行委員長)

「私は音楽関係ではないけれど、20数年前に音楽祭を立ち上げて、2年目からムーティさんに来ていただいて「(音楽祭は)続けることに意義がある」ということを教えていただきました。イタリア・オペラ・アカデミーでは若い演奏家を育てていただき、素晴らしい成果を上げていますし、私自身もゼロからヴェルディを教えられた。だからムーティさんによくからかわれるんです。「ヴェルディからワーグナーへ行く人は多いけど、逆は珍しい」と。若い人たちを指導しているアカデミーを見ていると、あまりに厳しくて大変だなと思います。でも、聴いていると毎日音が変わっていく。今年でアカデミーは一区切りつけるのですが、ムーティさんとは「年をとってしまったけれど、当分生きていくことにしましょう」と決めたので(笑)。ムーティさんには100歳くらいまで振ってほしいです。ムーティさんのモーツァルトは「ハフナー」や「ジュピター」等のシンフォニーを聴かせていただきましたが、来春のオペラではモーツァルトという作曲家をどう演奏するのか、私も楽しみにしています」

私の人生のほとんどをモーツァルトの作品の研究に捧げたと言っても過言ではないでしょう

リッカルド・ムーティ(指揮)

「こんにちは。ジャーナリストの皆さん、お集まりいただきありがとうございます。お友達である鈴木幸一さんに感謝します。それから協力体制を築いてきた髙橋典夫さん、日経新聞さんに、このようなオペレーションに力を貸してくれることを心から感謝します。私と日本との長い長い愛は、1975年から始まりました。ウィーン・フィルの日本ツアーで、その後も何回も…ミラノ・スカラ座、ウィーン国立歌劇場、フィラデルフィア管、ウィーン・フィル、シカゴ響、コンサートやオペラの数だけでも膨大になります。

私とモーツァルトの関係は、ヴェルディ同様、非常に深いものがあります。スカラ座の音楽監督のとき、モーツァルトの作品を6作品振りました。ザルツブルクでは『コジ・ファン・トゥッテ』『ドン・ジョヴァンニ』『皇帝ティートの慈悲』『魔笛』と他にもたくさんの交響曲を振りました。モーツァルトのスペシャリストではありません。しかしながら、と私の人生のほとんどをモーツァルトの作品の研究に捧げたと言っても過言ではないでしょう。日本でウィーンのオーケストラとともに演奏もしましたし、鈴木さんのおかげで東京春祭オーケストラともモーツァルトを演奏しました。特に若いオーケストラとここで一緒に勉強するのが大事であると感じます。私はウィーン・フィルとの関係が長かったので…若い演奏家には自分の経験を、成熟した果物のように分けてあげたいのです。

私はダ・ポンテの三部作をイタリア・オペラだと考えています。ご存知のようにモーツァルトは完璧にイタリア語を理解し、話しました。レチタティーヴォからは、いかにモーツァルトが流暢なイタリア語を話していたかが伺えます。『ドン・ジョヴァンニ』のレチタティーヴォはアリアより重要といっていいほどです。フレーズや言葉、そういうものが重要です。音楽が先にあって言葉が後から乗っているのではないのです。

特にイタリア・オペラでは、イタリア語を理解するということが大事なのです。『コジ・ファン・トゥッテ』で歌われる「色んなことを15歳にもなったら知らなくてはだめよ」という歌は、話しかけるように作られています。イタリア語がわからない指揮者が機械的に振ったとして、それがドイツ的であるというのではなく、間違いであるとすぐに分かってしまいます。アカデミーでは生徒たちも合唱団も素晴らしい協力をしてくれます。特に申し上げたいのは、私が真実を知っているということではない。ただ、先生方が代々身に着けたことを習ったおかげで、今私が教えることが出来るんです。

『ドン・ジョヴァンニ』は何年も前に素晴らしい歌手たちとレコードを出しました。演出で素晴らしいのはジョルジョ・ストレーレル(1921~1987)で、演出家としては神に近いと思う。娘であるキアラはストレーレルの学校で勉強し、私の音楽の世界でも勉強しました。来年ここで上演するキアラの『ドン・ジョヴァンニ』の演出はトリノ王立歌劇場で大きな成功を収め、パレルモ・マッシモ歌劇場でも成功しました。日本でこのプロダクションが実現するときに、私はすぐ「それなら日本のオーケストラと合唱でやろう!」と申し上げたのです。

ダ・ポンテ三部作に関しては「ドランマ・ジョコーソ」と記されていて、悲喜劇であり、ジョークというものは必ず苦みも入っています。オペラのフィナーレは三作ともネガティヴです。私が思うのは。、ラストで登場人物が道化師的に騒ぐのは間違いではないかということなんです。ドン・ジョヴァンニは道化の役ではないし。悪というものの精神を表現していると思います。最後に地獄へ落ちていく場面がありますが、地獄に入っていく前に、彼の世界には暗い光が照らされている。彼が消えてしまうと、残された人々は何かを失って、どうしたらいいか分からなくなります。前奏の悲劇的な音楽の始まりは、Dモールですが、あれは『レクイエム』と同じなのです。これは複雑なオペラで、「誰の事も信用できない」というのがひとつのメッセージです。ちっとも喜劇ではないし、中に憂鬱な悲しみが隠されていす。お葬式みたいな作りをしろというのではないですが…。モーツァルトとダ・ポンテは、うわべは軽い人物に見られることはあっても、内面的には厳しい人であったわけです。確かにダ・ポンテは若い頃は女性の後を追いかけまわしていたかも知れません。1700年代は特別な時代でした。

色々喋りましたが、ぜひ公演をご覧になって、よかったか悪かったか判断していただきたいです。素晴らしい歌手たちを揃えています。まず、主役のルカ・ミケレッティは今イタリアで一番興味深いバリトンで、彼のキャリアは俳優から始まっています。演出家でもあります、他のキャストも既にイタリアで共演して、鍛えられた人々です。

私たちは過去を消したりできないのです

私はずっと戦ってきました。指揮者は音を読んで腕を動かすだけではない。教養を身に着けることが大事です。モーツァルトを演奏するということは、単に音を学ぶということではない。彼の人生、彼の世界、どういうことに苦しんだのか、それと同時にダ・ポンテの世界というものも勉強する必要があります。

歴史というもの、過去に起こったことというのは消すことが出来ません。『ドン・ジョヴァンニ』は今日的な制限によって、簡単に上演できなくなる可能性があるオペラです。モーツアルトもヴェルディも人間的な作曲家で、愛とは? 人間性とは?ということを、聴き手に深くつきつけてきます。

私たちは過去を消したり出来ないのです。過去の間違いを消す。そうすることで若い人たちに「過去は完璧だった」と教えるのは、問題があります。台本の中にある言葉は政治的に正しくないから省く、それは間違いです。過去に間違いがあったなら、それを正しく直すために覚えておかなくてはならない。

最後に音楽というのは…私が音楽家だから言うのではないですが、人間をひとつにまとめるのに一番重要な要素だと思います。サンタ・アゴスティーノ(354年~430年 キリスト教の神学者、哲学者、司教)の言葉でこの会見を結びたいと思います。彼はラテン語で書いていますから、最初はラテン語で読みます。イタリア語に訳すとこうです。

「歌うこと、演奏する人たちは皆、愛することを知っている人たちである」

ありがとうございました。

取材・文:小田島久恵(音楽ライター)

オペラ『ドン・ジョヴァンニ』W.A.モーツァルト作曲

指揮:リッカルド・ムーティ

■公式サイト https://www.nbs.or.jp/stages/2026/dongiovanni/

■公演日程

2026年

4月26日(日)14:00

4月29日(水祝)14:00

5月1日(金)14:00

■会場:東京文化会館(上野)

■予定される主な出演者

ドン・ジョヴァンニ:ルカ・ミケレッティ

ドンナ・アンナ:マリア・グラツィア・スキアーヴォ

ドンナ・エルヴィーラ:マリアンジェラ・シチリア

ドン・オッターヴィオ:ジョヴァンニ・サラ

レポレッロ:アレッサンドロ・ルオンゴ

ツェルリーナ:フランチェスカ・ディ・サウロ

マゼット:レオン・コーシャヴィッチ

騎士長:ヴィットリオ・デ・カンポ

管弦楽:東京春祭オーケストラ 合唱:東京オペラシンガーズ

■チケット料金

S=¥59,000 A=¥46,000 B=¥36,000 C=¥28,000 D=¥21,000 E=¥15,000

サポーター席=¥109,000(寄付金付きのS席)

U39シート=¥13,000 U29シート=¥10,000

■発売スケジュール

・NBS WEBチケット&東京・春・音楽祭WEB先行発売

2025 /10/3(金)19:00~10/26(日)18:00

・一般発売 2025/ 10/30(木)10:00より

・U39シート&U29シート 2026/3/19(木)19:00より

※サポーター席、U39&U29シートはNBS WEBチケットのみ

主催:公益財団法人日本舞台芸術振興会 / 東京・春・音楽祭実行委員会 / 日本経済新聞社

【NBS】プレスリリースより

廃棄予定の傘を再利用するワークショップを開催します

「Peace of Light」と「上野広小路ヒロバ化社会実験」にてお待ちしております!

東京地下鉄株式会社(以下「東京メトロ」)は、11月1日(土)に一般社団法人上野観光連盟が主催する「Peace of Light(ピースオブライト)」と11月2日(日)に上野まちづくり協議会が主催する「上野広小路ヒロバ化社会実験」にて、東京メトロ内の遺失物として廃棄予定だったビニール傘を題材にしたワークショップを、藝を育むまち同好会(以下「藝育会」)と共に開催します。

鉄道事業を通じて生じる廃棄物の一つに、東京メトロの車内や駅構内におけるお忘れ物のビニール傘があります。2024年度は約9,000本のビニール傘を遺失物として拾得しましたが、そのうち約8,500本はお客様にお引き取りいただくことができませんでした(引渡し件数:約500件(返還率約5.6%))。

11月1日(土)に開催する「Peace of Light『光のアートメトロ』」は、事前に応募いただいた皆様に、廃棄予定のビニール傘500本にLEDライトで自由に装飾いただき、自作の傘を差しながら夜の上野恩賜公園を練り歩いていただく企画です。

11月2日(日)に開催する「上野広小路ヒロバ化社会実験」では、上野恩賜公園袴腰広場にて2種類の工作ワークショップを開催します。参加者は、藝育会に所属するアーティストと一緒に、廃棄予定ビニール傘の部品を自由に組み合わせて作る人形「忘れられて生まれた。廃棄傘カッパロイド」を制作できるほか、廃棄予定ビニール傘に思い思いの装飾を行うことができます。

今回のワークショップは、ビニール傘の廃棄により発生するCO2の削減に寄与するだけでなく、アートの力に着目し、ビニール傘に愛着を持っていただくことで、傘を電車内等に忘れがちだった習慣の見直しや、モノを極力長く使用することの大切さへの気づきのきっかけとしていただくことを目的としています。

東京メトロでは、引き続き「脱炭素・循環型社会の実現」を掲げ、鉄道をより一層環境にやさしい交通手段にしていくとともに、お客様に楽しんでいただきながら一人一人の行動変容を促す各種取組みを推進し、持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

「Peace of Light・上野広小路ヒロバ化社会実験」のワークショップについて

1 Peace of Light「光のアートメトロ」

(1)概要

廃棄予定ビニール傘にLEDライトを用いて思い思いの装飾を施し、完成したビニール傘をライトアップさせながら参加者全員(総勢500名を予定)で、上野恩賜公園から不忍池まで練り歩くイベントです。東京メトロの現役駅社員による「出発進行!」の合図を皮切りにスタートし、地下鉄に関連するBGMを聞きながら、上野の森のトンネルや不忍池のほとりを、列車に見立てた隊列になってパレードします。

(2)開催日時:11月1日(土)14:30~17:30

※3回のグループ(14:30~、15:30~、16:30~)に分けてオリジナルLED傘を作成

(3)ワークショップ開催場所:上野恩賜公園内 袴腰広場

(4)パレード開催時間:18:00~18:30

※集合17:45(西郷隆盛像横集合)

(5)パレードルート:西郷隆盛像~清水観音堂~五條天神~不忍池湖畔~蓮見デッキ

※混雑具合によってルート変更もございます。

(6)監修アーティスト:一ノ瀬 健太(司会:岡 侑之介)

(7)参加方法

ア 対象:誰でも参加可能

イ 定員: 500名(同行者は含めません)

※未就学児の参加は必ず同伴者が必要です

ウ 募集期間:10月16日〜10月30日

エ 参加費:無料

オ 参加方法:下記申し込みフォームからお申し込みください

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSccyBXQnn65Zj2QuFwMJMIXl_vSEnyL1ijpSLwszQFENj3CbA/viewform

※事前申込制となっております。定員に達し次第、受付を終了いたします。

※申込状況については藝育会のX(旧ツイッター)をご確認ください。

(8)持ち物

特になし

(9)注意事項

当日は公共交通機関をご利用ください

2 上野広小路ヒロバ化社会実験(工作ワークショップ)

2-1「忘れられて生まれた。廃棄傘カッパロイド」を作ろう!

(1)概要

藝育会に所属するアーティストと一緒に、骨とビニールに分解された廃棄予定傘から人形(カッパロイド)を作成するワークショップです。パーツは様々で、自由に選んでアレンジすることができます。創作を通じて「モノを大切にする心」と「自由な創造性」を育むことを目的にしています。廃棄されるはずだったビニール傘が世界に1つの特別な1体に生まれ変わります。

(2)開催日時:11月2日(日)

①11:00〜12:30 ②14:00〜15:30

(3)開催場所:上野恩賜公園内 袴腰広場

(4)監修アーティスト:チカトイズ・コボリサヤカ

(5)参加方法

ア 対象:小学生

イ 定員:40名(1回のワークショップ参加人数20名、同行者は含めません)

ウ 募集期間:10月16日〜10月30日

エ 参加費:袴腰広場で開催されるワークショップ共通の参加券を購入の上、ご参加ください

(1回500円)

オ 所要時間:60分~90分

カ 参加方法:下記申し込みフォームからお申し込みください

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScKTeQXKcl_3c_fksRV8TMpuQGeJvfJTxh_h1e3ZqoQX7viyg/viewform

※事前申込制となっております。定員に達し次第、受付を終了いたします。

※申込状況については藝育会のX(旧ツイッター)をご確認ください。

2-2「持ち帰れる消費の選択」

(1)概要

まだまだ活躍できる廃棄傘をメトロのオリジナルナンバリングステッカーでカスタマイズして持ち帰ることで、ポジティブにリユースする体験ができます。袴腰広場に設置してある傘ボックスから傘を取り、袴腰広場内各所にあるステッカーを探しながら袴腰広場を回遊し、「自分だけの特別傘」を作れるイベントです。

(2)開催日時:11月2日(日) 11:00〜16:00

(3)開催場所:上野恩賜公園内 袴腰広場

(4)監修アーティスト:MAHANA

(5)参加方法

ア 対象:誰でも参加可能

イ 定員:100名(先着順)

ウ 参加費:なし

エ 参加方法:当日、誰でも参加可能

3 アーティスト紹介

東京・上野とニューヨークを拠点に“アートで世界をハッピーにする”あらゆる表現を展開。代表作である上野公園正門前の「ハッピーパンダベンチ」は上野を訪れる多くの人々に愛されている(東京上野ライオンズクラブと共同制作)。アートフェア東京や東京現代などでキュレーションを手がけ、アーティストプロデュースにも取り組む。作品制作や展覧会企画、経済的・ビジネスに重点をおいたアートを活用したまちづくりなど幅広く活動中。出没!アド街ック天国「上野寛永寺」(2018年)、「上野公園」(2022年)、 King Gnu – Tokyo Rendez-VousにてGeek役(2017年)出演などメディアにも多数出演。東京藝術大学大学院美術研究科博士後期課満期取得退学。上野界隈の地域コミュニティーにてアーティストを支援する「藝育会※」を事務局長として立ち上げ、2023年まで務める。

彫刻家。フューチャーレトロなデザインの造形を通じ、AIと人間の共存の形を探求する作品を展開している。異形の頭部を持つロボットたちはその無骨で錆びた外観とは異なり可愛らしいユーモアと、時にどこか哀愁を感じさせる。テクノロジーと人間の関係性を問い直し、持続可能な未来を批評的に眼差す。社会と自分自身の在り方を通じ、人間らしさとは何かを観る者に考えさせる独自の世界観を表現する。

ソフト・スカルプチュア・アーティスト。“かわいいは世界を救う”を信念に、抑圧的な社会のなかで生きる人々に癒しと希望を届けることをテーマに活動。ドイツ製のファー生地など上質な素材を用い、型紙の制作から縫製、染色、小物に至るまで一貫してハイエンドなハンドメイドにこだわる。幼少期の不登校やひきこもりを原点に、生きるためと祖母・母から手ほどきで裁縫を学ぶ。以降、これを契機にぬいぐるみ作家としての道を歩み始める。ウチノコシリーズをメインに広告ビジュアルやイベント出店、SNSでの発信を通じ、ぬいぐるみというメディアの可能性を開拓する。

アーティスト/デザイナーズブランド「fair enough」・sculpture shop MAHANAクリエイティブディレクター。

ファッション・彫刻・グラフィック等のジャンルを横断しながら表現を展開するアーティスト。社会問題に訴えかけつつ視覚・身体感覚・感情の境界を探るそのアプローチで、鑑賞者の内面と共鳴し、アートとファッションの新たな接続点を創出している。

喋りのアーティスト/司会者。大学在学中よりラジオ局でパーソナリティとして活動を始める。主にトークバラエティ番組と報道番組を中心に出演。ほかにも、医学会やオークションでの司会、ケーブルテレビ番組のレポータを務める。また、東京・上野を中心に舞台のナレーションや特技である口上を駆使した実演販売といった「喋りのアーティスト」としても活動。現在も大手コンサルティング企業の会社員の傍ら、不定期にラジオパーソナリティやイベント司会者として活動中。

※ 藝育会:上野・湯島・池之端・御徒町・根津・谷中・秋葉原といった上野界隈にある店舗等が一丸となって若手アーティストとともにまちの活性化を目指す団体です。上野は芸術、湯島は芸能、御徒町は工芸、秋葉原はテクノロジーアートといった、それぞれのまちが有する魅力を「藝を育むまち」として発信し、上野界隈のアートブランドイメージを築きます。まちぐるみで若手アーティストとの恒常的なつながりを創出し、藝の発展を目標にしたまちづくりを目指します。

4 ワークショップに関するお問い合わせ先

東京メトロお客様センター https://www.tokyometro.jp/support/index.html

5 Peace of Light・上野広小路ヒロバ化社会実験の詳細について

イベントの詳細は各ページからご確認ください

Peace of Light: https://ueno.or.jp/peaceoflight/

上野広小路ヒロバ化社会実験: https://ueno-machi.org/

【東京メトロ】プレスリリースより

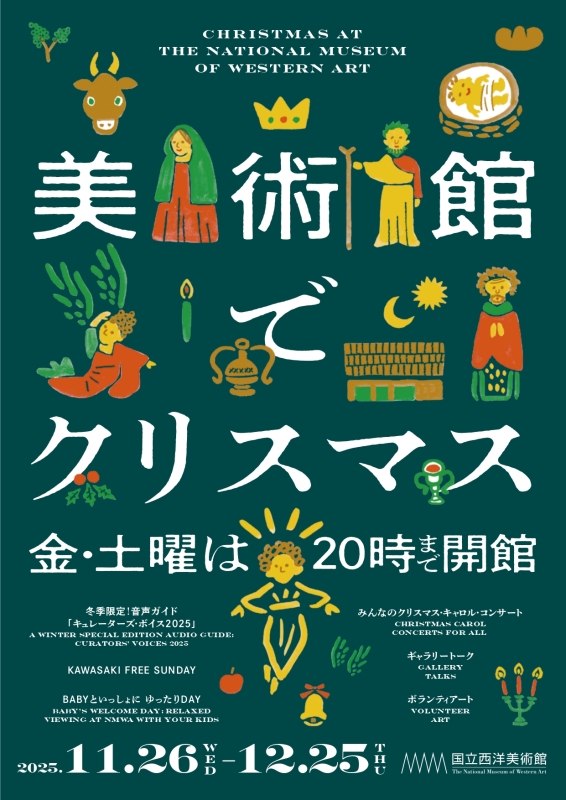

冬の美術館を楽しもう!国立西洋美術館で「美術館でクリスマス」を開催

国立西洋美術館

2025年11月26日(水)~12月25日(木) 金・土曜は20時まで開館‼

冬の一日を思い思いに国立西洋美術館で楽しんでいただける「美術館でクリスマス」を、2025年11月26日(水)から12月25日(木)まで約1カ月にわたり開催いたします。2007年にスタートした本企画は、キリスト教を題材とする西洋美術の作品が豊富な国立西洋美術館の冬の風物詩です。

研究員自らが常設展の展示作品について語る冬季限定の音声ガイド「キュレーターズ・ボイス2025」や、小さなお子さまをはじめ、どなたでも気楽に参加いただける「みんなのクリスマス・キャロル・コンサート」、常設展をより楽しめるギャラリートークなど盛りだくさん。そして、毎週金・土は通年夜20時まで開館、美術鑑賞の後には館内のレストランでディナーも。お子さま連れや美術館がはじめての方から常連の方々まで、それぞれのスタイルで楽しめる企画をご用意いたしますので、ぜひこの機会にお越しください。

■ 冬季限定!音声ガイド「キュレーターズ・ボイス2025」【無料】

昨年好評を博した、国立西洋美術館研究員が自らお話しする音声ガイドを新たな内容でお届けします。

常設展内で期間中展示している作品や特集コーナーについて解説します。展示室でご利用いただけるほか、ご自宅からもウェブ上でお聞きいただけます。

インフォメーションにて2次元バーコードを読み取って音声ガイドのウェブアプリにアクセスいただきます。展示室でご利用の際は、スマートフォンとイヤホンをお持ち下さい。スクリプト付ですので文字情報もご提供しております。

公開期間:2025年11月26日(水)~2025年12月25日(木)

■ Kawasaki Free Sunday

原則毎月第2日曜日に実施の常設展無料観覧日。ロビーのクリスマスツリーなど、この時期ならではの館内のしつらえとあわせてお楽しみください。

日時:2025年12月14日(日) 9:30~17:30(17:00最終入場)

■ BABYといっしょに ゆったりDAY —0歳からの美術館—【要事前申込/先着順/無料】

小さなお子さまとご一緒に、休館日に常設展を気兼ねなく無料観覧いただける日。絵本の朗読会も実施予定です。

会場:常設展示室ほか

日時:2025年12月15日(月)10:00~15:00 ※休館日

※2026年 1月26日(月)にも同プログラムを実施予定

■ みんなのクリスマス・キャロル・コンサート 【要事前申込/先着順/無料】

クリスマスにちなんだ歌を集めたアカペラのコンサートです。客席の照明は明るめにし、演奏中も入退室をしやすくします。美術館がはじめての方も、小さなお子さまも、障害のある方も、美術や音楽ファンの方々も、どなたでも安心して一緒に楽しめるコンサートです。

出演:岡田 愛(ソプラノ)、大澤桃佳(ソプラノ)、田口昌範(テノール)、関口直仁(バリトン)

会場:講堂 ※各回定員100名、演目は各回共通

日時:2025年12月20日(土) 15:00~15:40

2025年12月21日(日) 13:00~13:40

■ ギャラリートーク【当日受付/無料(ただし、当日常設展に入場いただける観覧券が必要です)】

キリスト教やクリスマスにちなんだ常設展の作品を数点取り上げ、ボランティア・スタッフがトークします。

会場:常設展示室 ※各回定員15名(先着順)

日時:2025年12月20日(土) 11:00~11:30/13:00~13:30

2025年12月21日(日) 11:00~11:30/13:00~13:30

※12月20日(土)11:00~11:30の回は手話通訳および、補聴援助システム「ロジャー」貸出あり

■ ボランティアート【当日受付/無料(ただし、当日常設展に入場いただける観覧券が必要です)】

子どもから大人まで気軽に立ち寄り、所蔵作品にちなんだ簡単な創作を楽しめるプログラムです。ボランティア・スタッフが企画・運営します。通訳者がいますので手話をお使いの方も安心してご参加いただけます。詳細は国立西洋美術館ウェブサイトに掲載します。

会場:ワークショップ室(新館2階 版画素描展示室付近)

日時:2025年12月20日(土)、12月21日(日)※両日手話通訳あり

※事前申込制のプログラムについては、定員に達し次第、募集を締め切ります。お申し込み方法等各プログラムの詳細は国立西洋美術館ウェブサイトにてご確認ください。

https://www.nmwa.go.jp/jp/experience-learn/detail/christmas2025.html

金・土曜は20時まで開館‼ 美術鑑賞と共に、スペシャルなクリスマスディナーやスイーツも楽しんで

●CAFÉ すいれん

緑濃い中庭に面した開放的な人気のカフェレストラン。ローストビーフコースをはじめ、期間限定(11/26~12/25)のオリジナルクリスマスケーキもご用意しております。

毎週金・土は20:00まで営業 (食事11:00〜19:10L.O. 喫茶10:00〜19:30L.O.)

クリスマスバージョンのラッピングをご用意

●SHOP

国立西洋美術館を題材にした絵本『森のはずれの美術館の話』(国立西洋美術館限定カバー版)をクリスマス仕様の包装で、絵本に登場するジョン・エヴァレット・ミレイ《あひるの子》をモチーフにしたぬいぐるみをリボンつきで、ご用意します。

このほか人気のお菓子もリボンをかけて並べます。プレゼントを探しにぜひお越しください。

■ 「美術館でクリスマス」期間中 開催の展覧会

・企画展「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」

会期:2025年10月25日[土]-2026年2月15日[日] 会場:企画展示室

・常設展

小企画展「物語る黒線たち――デューラー「三大書物」の木版画」

会期:2025年10月25日 [土] ~2026年2月15日 [日] 会場:版画素描展示室(常設展示室内)

「フルーニング美術館・国立西洋美術館所蔵 フランドル聖人伝板絵―100年越しの“再会”」

会期:2025年10月25日[土]~2026年5月10日[日] 会場:本館展示室(常設展示室内)

国立西洋美術館[東京・上野公園]

〒110-0007東京都台東区上野公園7番7号 https://www.nmwa.go.jp

休館日|月曜日(祝休日の場合は開館し、翌平日休館)、年末年始(2025年12月28日~2026年1月1日)

開館時間|9:30~17:30、金・土は20:00まで ※入館は閉館の30分前まで

常設展観覧料|一般500円、大学生250円

※常設展は高校生以下及び18歳未満、65歳以上、障害者手帳*をお持ちの方とその付添者1名は無料(入館の際に学生証等の年齢の確認できるもの、障害者手帳等をご提示ください)

*対象となる手帳:身体障害者手帳・ 療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳

※企画展「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」は別途観覧料がかかります。

お問い合わせ| 050-5541-8600(ハローダイヤル)

交通案内|JR上野駅下車(公園口)徒歩1分

京成電鉄京成上野駅下車 徒歩7分

東京メトロ銀座線・日比谷線上野駅下車 徒歩8分

※国立西洋美術館に駐車場はございませんので、お車でのご来館はご遠慮ください。

【独立行政法人国立美術館 国立西洋美術館】プレスリリースより

4.【令和7年10月18日(土)・19日(日)】寛永寺創建四百周年記念イベントを開催します!(19日(日)実施のライブ配信用URLはこちらのリンク先に掲載しています)

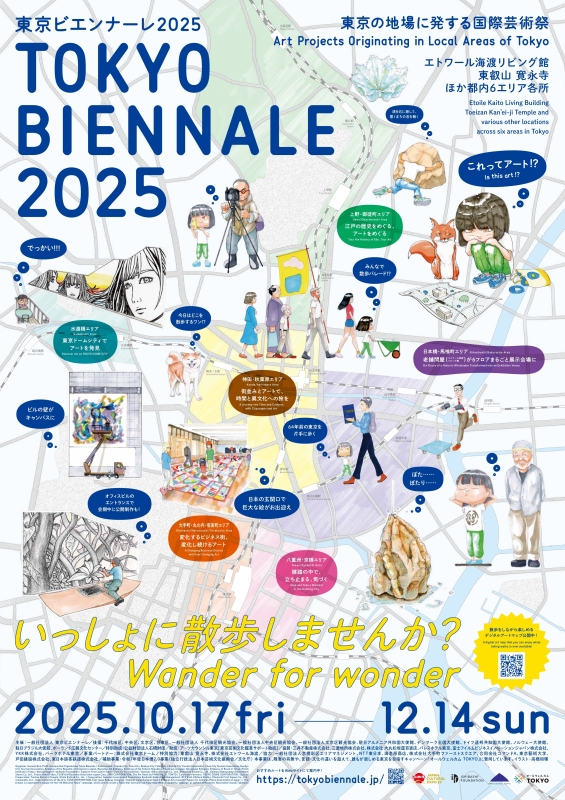

東京の地場に発する国際芸術祭「東京ビエンナーレ2025」を10月17日(金)から開催。ArtStickerでお得なチケットを販売中

東叡山寛永寺

株式会社The Chain Museumは、2025年10月17日(金)〜 12月14日(日)の会期、東京の地場に発する国際芸術祭 「東京ビエンナーレ2025」に当社が運営するアート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」のチケット販売システムを導入開始いたしました。

開催テーマ

東京ビエンナーレは、東京という都市のさまざまなエリアに「飛び込む」ことで、そこに集い、暮らす人びとの営みや風土の中に息づく魅力、新たな価値を発見し、ともに創り上げていく「ソーシャルダイブ(social dive)型」の国際芸術祭です。

今回のテーマ「いっしょに散歩しませんか?」は、「誰と」「どこを」歩くかによって私たちのつながり方が変わることに着目し、私たちをやわらかく、優しく結びつけます。「散歩」をテーマにした多様なアート作品によって、新しい関係性を発見し、創造することを試みる今年の東京ビエンナーレ。拠点会場となる東叡山 寛永寺は江戸時代から、エトワール海渡も1902年創業と、地域で時を重ねてきた場所です。歴史的な2つの会場で居ながらにして「散歩」の奥深さを味わってもよし、6つのエリアを実際に歩いてみてもよし。人と人、人と都市の出会いが生まれる「ソーシャルダイブ」としての表現を体験しませんか?

■総合プロデューサーからのメッセージ

ミッションは、東京にダイブし、街と深く関わること

東京ビエンナーレは、東京という都市のさまざまなエリアに「飛び込む」ことで、そこに集い、暮らす人びとの営みや風土の中に息づく魅力、新たな価値を発見し、ともに創り上げていく「ソーシャルダイブ(social dive)型」の国際芸術祭です。

今回のテーマ「いっしょに散歩しませんか?」は、「誰と」「どこを」歩くかによって私たちのつながり方が変わることに着目し、私たちをやわらかく、優しく結びつける新しいかたちの「散歩」を創造する試みです。その未知なる散歩を通して、人と人、人と都市の出会いが生まれる「ソーシャルダイブ」としての表現を探求します。

対立が深まる世界情勢の中でも、たとえ初対面であっても、誰かと並んで歩くという身体的な行為が、互いを知り合うきっかけとなり、街や文化への関心を芽生えさせ、対話の種となっていく。そして、関東大震災や第二次世界大戦により二度にわたって焼け野原となったこの都市・東京が、今なお多様な街並みと人々の暮らしを育んでいることに対し、「ともに歩ける」こと自体の奇跡的な時間を大切にしたいと考えています。特に、江戸から続く都市生活の知恵や信仰、自治、芸能、町人文化といった「基層文化」の存在を、私たちは忘れてはなりません。それらは目立たぬかたちで今も街のあちこちに息づいており、現代において新たな創造の土壌となりうる重要な文化資源です。東京ビエンナーレ2025では、こうした見えにくい東京の基層文化を丁寧にすくい上げ、アートプロジェクトを通して未来につないでいく試みに挑戦します。

そのためにも、アーティストの想像力と方法論によって、東京の街角をあえて漂流し、積極的に「道草」するような表現のあり方を模索します。新たな関係性を紡ぐ「散歩」するアートプロジェクトが、街と人をやわらかくつなぎます。たとえば、創建400年を迎える東叡山 寛永寺でのインスタレーション作品や、街のスキマにひっそりと置かれた作品群に会いに行くとき、その道すがら出会う風景や人々との何気ない交流にこそ、今ここでしか味わえない発見があります。気になるものに出会ったときは、ぜひ立ち止まって、少し時間をかけて眺めてみてください。そこには、思いがけなく心がひらく瞬間が潜んでいるかもしれません。

東京ビエンナーレ2025は、14か所におよぶ展示会場、39名の参加アーティストによる作品、たくさんの散歩プログラムを通して、東京にダイブし、まちと深く関わるアートプロジェクトを生み出します。

総合プロデューサー 中村政人

東京ビエンナーレ2025 3つの特徴

特徴1:さんぽ”をテーマにした市⺠が主体となる参加型芸術祭

2つの拠点展⽰、6つのエリアに展開する作品やプロジェクトを巡る東京ビエンナーレ2025。参加する市⺠の⽅々が、⾃分⾃⾝の独⾃ルートをつくり、作品以外にも“これってアート⁈”と発⾒していく、市⺠の⼿でつくる芸術祭です。会期前から「さんぽ⼤学特別講義」も開催。さんぽの意義や新しい視点を共有していきます。会期中は散歩にちなんだワークショップやツアーも多数開催します。

特徴2:2つの拠点・6つのエリアを結ぶ、紙とデジタルの2つの「アートマップ」

東京ビエンナーレ2025に参加し、“歩く” “発⾒する”のお伴をするのが、アートマップです。楽しいイラストで見どころがひと目でわかるアートマップを手に展示会場やエリアを回ってみましょう。さらに、作品展⽰以外にも地域の⽂化施設、パブリックアート、まちに潜む⾯⽩い情報を繋げたるために「これもアート発⾒隊」が結成され、事前に調査・情報収集します。また、「江⼾/東京⽣活考現学」に基づいて世相や⽂化、⼈々の暮らしの痕跡をプロット。これらがデジタル空間でひとつのマップに反映され、東京ビエンナーレの開催エリアを繋ぎます。

特徴3:国際性と地域性、そこに⼈々が交差する

海外アーティスト公募プロジェクト「SOCIAL DIVE」や「海外連携プロジェクト」など海外から招聘されるアーティストと多⾓的な視点で、私たちの暮らし・⽂化、振る舞い・⾔葉に潜むポテンシャルを再発⾒・再構築していきます。散歩やイベント、対話などを通して、私たちが普段なかなか気づけない、東京の新しい⾒⽅や可能性を市⺠のみなさんと⼀緒に⾒つけていきます。

■開催場所と出展アーティストーー会場は東京北東部の多彩な6エリア

東京ビエンナーレ2025は、東京の北東に位置する千代⽥区、中央区、⽂京区、台東区にある複数の施設や公共空間で開催されます。東叡⼭寛永寺、エトワール海渡リビング館の2つの拠点展⽰会場(有料)を中⼼に、それぞれの歴史や⽂化をもつ6エリア(無料)で、展⽰やイベントをお楽しみいただけます。

拠点展⽰

東叡⼭寛永寺(台東区上野桜⽊1-14-11)

エトワール海渡リビング館(千代⽥区東神⽥1-15-15)

展⽰エリア

上野・御徒町エリア、⽔道橋エリア、神⽥・秋葉原エリア、⼤⼿町・丸の内・有楽町エリア、⽇本橋・⾺喰町エリア、⼋重洲・京橋エリア

東京ビエンナーレ2025 開催イベント

さんぽ⼤学特別講義第4回「さんぽの街(まち)」

吉見俊哉

さんぽ大学学⻑國學院大学観光まちづくり学部教授

⼀般:1,500円/学⽣:500円

東京の地場に潜むゲニウス・ロキに⽿を傾けながら、そこに脈々と受け継がれる歴史や記憶と対話します。

⽇時:2025年11⽉6⽇(⽊)18:30~20:00

ゲスト:⼤城直樹(明治⼤学⽂学部教授、⽂化地理学)

開催概要

タイトル

東京の地場に発する国際芸術祭 「東京ビエンナーレ2025」

テーマ

いっしょに散歩しませんか?

会期

2025年10月17日(金)〜 12月14日(日)

会場

拠点展示(2会場):東叡山 寛永寺、エトワール海渡リビング館

展示エリア(6か所):上野・御徒町エリア、神田・秋葉原エリア、水道橋エリア、日本橋・馬喰町エリア、八重洲・京橋エリア、大手町・丸の内・有楽町エリア

*各エリアの歴史的建築物、公共空間、店舗、遊休化した建物等

チケット料金

前売券(2会場共通チケット)

一般:2,500円

学生:1,500円

一般券(2会場共通チケット)

一般:2,900円

学生:1,700円

会場別チケット:エトワール海渡リビング館

一般:2,100円

学生:1,400円

会場別チケット:東叡山 寛永寺

一般:1,100円

学生:400円

主催

一般社団法人東京ビエンナーレ

後援

千代田区、中央区、文京区、台東区、一般社団法人 千代田区観光協会、一般社団法人中央区観光協会、一般社団法人文京区観光協会、駐日アルメニア共和国大使館、デンマーク王国大使館、ドイツ連邦共和国大使館、ノルウェー大使館、駐日ブラジル大使館、ポーランド広報文化センター

特別助成

公益財団法人石橋財団

助成

アーツカウンシル東京 [東京芸術文化鑑賞サポート助成]

国際交流基金

協賛

三井不動産株式会社、三菱地所株式会社、株式会社 大丸松坂屋百貨店、パレスホテル東京、富士フイルムビジネスイノベーションジャパン株式会社、YKK株式会社、パークホテル東京、株式会社ワンダーパワードユー

事業パートナー

株式会社東京ドーム

特別協力

東叡山 寛永寺、株式会社エトワール海渡

協力

一般社団法人京橋彩区エリアマネジメント、NTT東日本、海老原商店、株式会社大手町ファーストスクエア、合同会社コマンドA、東京藝術大学、戸田建設株式会社、東日本旅客鉄道株式会社

補助事業

令和7年度日本博2.0事業(独立行政法人日本芸術文化振興会/文化庁)

本事業は、障害の有無や、言語・文化の違いを超えて、誰もが楽しめる東京を目指すキャンペーン「オールウェルカムTOKYO」に賛同しています。

参加アーティスト⼀覧(50⾳順)

[国内]

秋⼭珠⾥、岩岡純⼦、L PACK.、⼤内⾵、⽚岡純也+岩⽵理恵、⽚⼭真理、窪⽥望、栗原良彰、⿊川岳、⼩瀬村真美、SIDE CORE、佐藤直樹、6lines studio+塚本由晴、鈴⽊真梧、鈴⽊昭男、鈴⽊理策、⾼橋和暉、寺内⽊⾹、⼾⽥祥⼦、豊島康⼦、中村政⼈、畠⼭直哉、藤原信幸、ホガリー、港千尋、ミルク倉庫ザココナッツ、村⼭悟郎、森淳⼀、森靖、与那覇俊、渡辺英司

[海外]

ナラカ・ウィジェワルダネ(スリランカ)、カミラ・スヴェンソン(ブラジル)、Tenthaus Art Collective and the OVEN Network (テントハウスアートコレクティブ& オーブンネットワーク /(ノルウェー/タイ)、マリアム・トヴマシアン(アルメニア)、チュオン・クエ・チー/ グエン・フォン・リン(ベトナム)、ピョトル・ブヤク(ポーランド)、エルケ・ラインフーバー(ドイツ)、アダム・ロイガート(スウェーデン)

WEBサイト

https://tokyobiennale.jp/

ArtSticker(アートスティッカー)について

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

また、ArtStickerはデジタル上だけでなく、リアルでユニークな場所と出会うことで、アートやアーティストが世界と直接つながることを希求しています。

▽ArtSticker Webサイト

https://artsticker.app/

▽ArtSticker ダウンロードURL

App Store:https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

チケット販売機能を導入したい美術館様・イベント運営者様へ

現在、ArtStickerでは、チケット機能を導入したいイベント運営者様を募集中です。

また、展示に合わせ、音声ガイドを販売・連携することも可能です。

詳しくは以下をご覧の上、お問い合わせください。

▽お問い合わせはこちら

チケット:https://artsticker.app/services/ticket/

音声ガイド:https://artsticker.app/services/audio-guide/

株式会社The Chain Museum概要

社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階 代官山TOKO

代表者 :代表取締役 遠山 正道

▽The Chain Museum 公式Webサイト

https://www.t-c-m.art/

【株式会社The Chain Museum】プレスリリースより

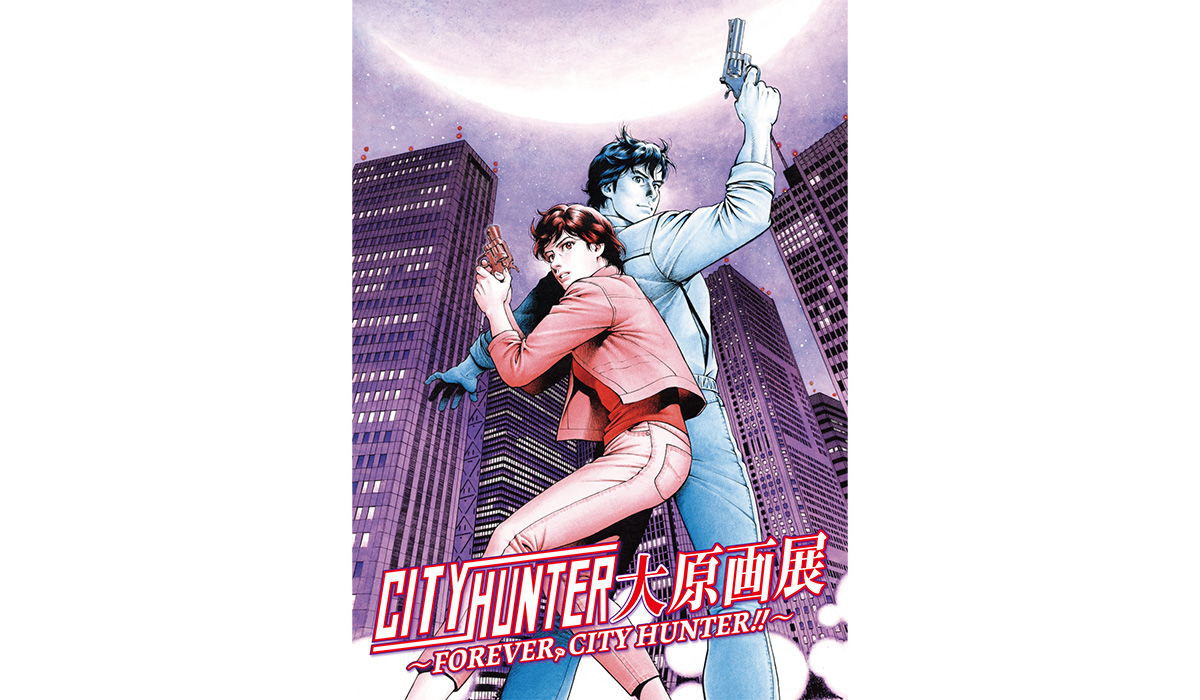

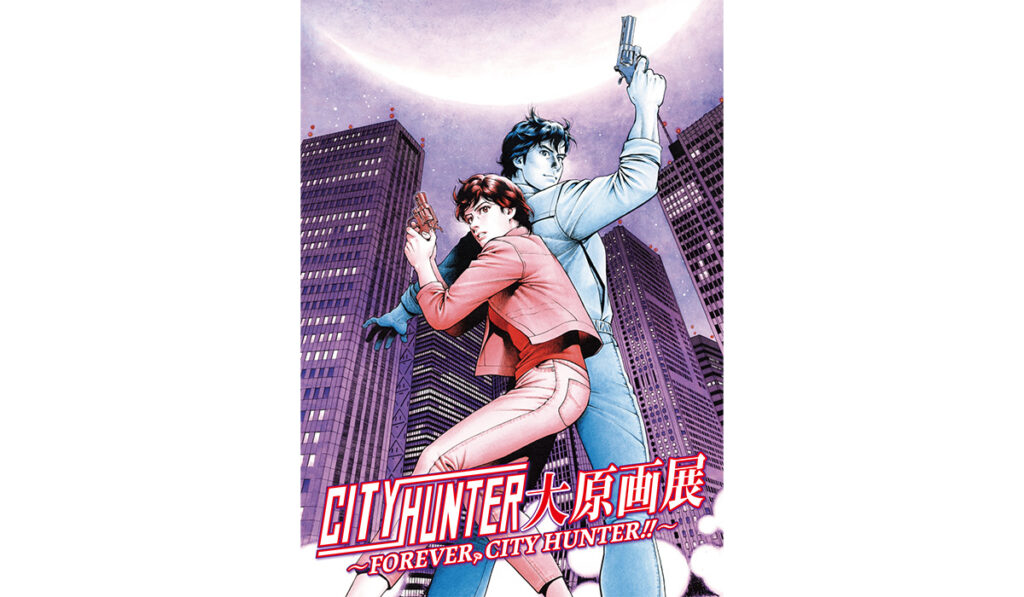

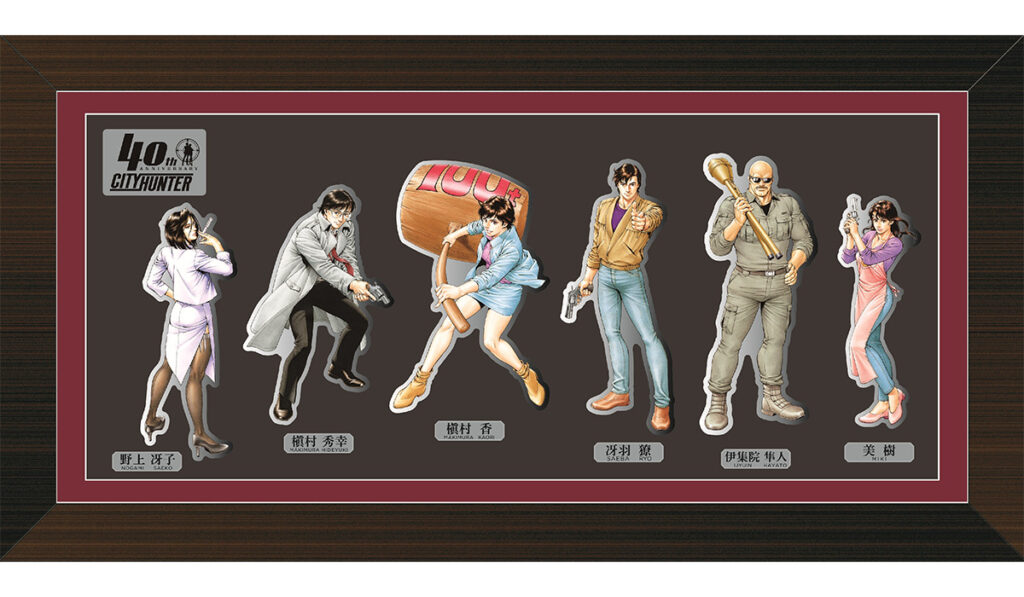

約400点の原画が大集結!シティーハンター史上最大規模の原画展「シティーハンター大原画展~FOREVER, CITY HUNTER 11月22日(土)より上野の森美術館で開催!

上野の森美術館

株式会社コアミックスが発行する『シティーハンター』が、2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えたことを記念して、作品史上最大規模となる原画展「シティーハンター大原画展~FOREVER, CITY HUNTER~」を 、2025年11月22日(土)から12月28日(日)まで、上野の森美術館で開催いたします。

また、本展覧会のチケットを9月25日(木)10:00より販売開始いたします。本展は、『シティーハンター』に魅せられたすべてのファンに捧げる、誰もが心に刻んだ名場面と名台詞満載の作品史上最大の展覧会です。獠と香の運命的な出会い。個性豊かな仲間や依頼人と築き上げた信頼。そしてかけがえのないパートナーとして互いを認め合う獠と香の絆。クールで、コミカルで、時に切なく、心揺さぶる感動の物語を、今ここに凝縮します。展示されるのは、圧巻の400点を超える直筆原画。さらに、貴重な資料や、世界観に没入できるフォトスポット、特別映像など、ファン必見の展示が満載です。

40年の時を超えて輝き続ける『シティーハンター』の尽きることのない魅力を、心ゆくまでご堪能ください。本展示会に関する続報は、10月下旬から11月上旬にご案内予定です。なお、展覧会の開催にあたり、『XYZ…冴羽獠を上野の森美術館に呼びたい!!』というクラウドファンディング企画も実施されております。

展覧会チケット情報

通常チケットのほか、一般観覧に先駆けいち早く展覧会を楽しみたい方のために、11/22-23日時指定券をご用意いたしました。ほかにも、「オリジナルスノードーム」や「オリジナルピンズ」が特典のセット券、2名でご来場いただくとお得なパートナー券など、バラエティ豊かなチケットを販売いたします。チケットの詳細は展覧会HPや各プレイガイドをご参照ください。

■発売日

9月25日(木)10:00〜

■チケット販売URL

イープラス

通期券・11/22-23日時指定券

https://eplus.jp/cityhunter40th_ex/

JRE MALL

通期券

https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a075/a075-00012

11/22-23日時指定券

https://event.jreast.co.jp/activity/detail/a075/a075-00001

■チケット詳細

11/22-23日時指定券:3,500円

※11月22日(土)、23日(日)、1時間毎の時間指定、入場特典(ホロステッカー)※非売品

この2日間は通常の前売券・当日券ではご入場いただけません。

当日券:一般 2,900円 小・中学生 1,100円

前売券:一般 2,500円 小・中学生 800円

パートナー券:4,500円

※パートナー券は期間限定販売 9月25日(木)~10月10日(金)

※入場の際は2名でご来場ください。1名ずつのご入場はできません。

特典グッズ付きチケット

特典グッズ付きチケット①:10,000円

特典グッズ付きチケット②:13,000円

特典グッズ①「シティーハンター大原画展オリジナルスノードーム」

特典グッズ②「シティーハンター大原画展オリジナルピンズセット」

※価格は全て税込です。

※特典画像はイメージです。予告なくデザインが変更になる場合があります。

XYZ…冴羽獠を上野の森美術館に呼びたい!!

『シティーハンター』連載開始40周年という大きな節目に合わせ、ファンの皆様と一緒に名場面を再現するクラウドファンディング企画を開催いたします。

【シティーハンター大原画展 ~FOREVER, CITY HUNTER!!~】の会場内に『シティーハンター』作中でよく見た喫茶キャッツ・アイのカウンターでコーヒーを飲みくつろぐ獠ちゃんを実物大で再現。喫茶キャッツ・アイのカウンターに座る冴羽獠の横に腰をかけたり、記念撮影ができるスポットを皆様と一緒に実現します!

■募集期間

9月24日(水)19:00 ~10月26日(日)23:59

■プロジェクトページURL

https://ubgoe.com/projects/981

■返礼品例一部

※原画展会場“巨大XYZ伝言板”に支援者名とコメント掲載

※SAEBA商事”社員粗品6点セット【①SAEBA商事名刺(あなたのお名前)、②SAEBA商事 社長・冴羽獠名刺、③ネックストラップ付パスケース、④特製ボールペン、⑤特製メモ、⑥粗品タオル】

※11月21日前日プレミアム内覧会ご招待

※北条司サイン入り図録

※等身大冴羽獠

「シティーハンター大原画展~FOREVER, CITY HUNTER~」開催概要

開催期間 :2025年11月22日(土)~12月28日(日)

開場時間 :10:00~17:00 (最終入場 16:30)

会場 :上野の森美術館(東京都台東区上野公園1-2)

主催 :東映・コアミックス

公式サイト: https://www.cityhunter-ex.jp

X : https://x.com/cityhunter_ex

Instagram : https://www.instagram.com/cityhunter_ex/

原作情報

新宿駅東口の伝言板に書き込まれる「XYZ」のアルファベット3文字──それは、“もう後がない”という依頼人からの切実なメッセージ。腕は超一流ながら無類の美女好き・冴羽獠と、そのパートナー・槇村香のコンビが、裏社会の始末屋(スイーパー)「シティーハンター」として、時に依頼人の美女にもっこりしながら、さまざまな依頼を解決するアクションコメディ作品です。「週刊少年ジャンプ」に1985年から1991年まで連載され、2025年2月26日に連載開始から40周年を迎えました。

【コミックス情報】

ゼノンセレクション『CITY HUNTER』全29巻発売中

北条司

発行:コアミックス

価格:880円(税込)

【株式会社コアミックス】プレスリリースより

4.【べらぼう 江戸たいとう 大河ドラマ館】取材レポートを公開しました!(会期:令和8年1月12日まで)

4.【上野の森美術館】「正倉院 THE SHOW」取材レポートを公開しました!

【上野の森美術館】「正倉院 THE SHOW」取材レポート。宝物の美を全身で体感、伝説の香木「蘭奢待」の香り再現も

上野の森美術館

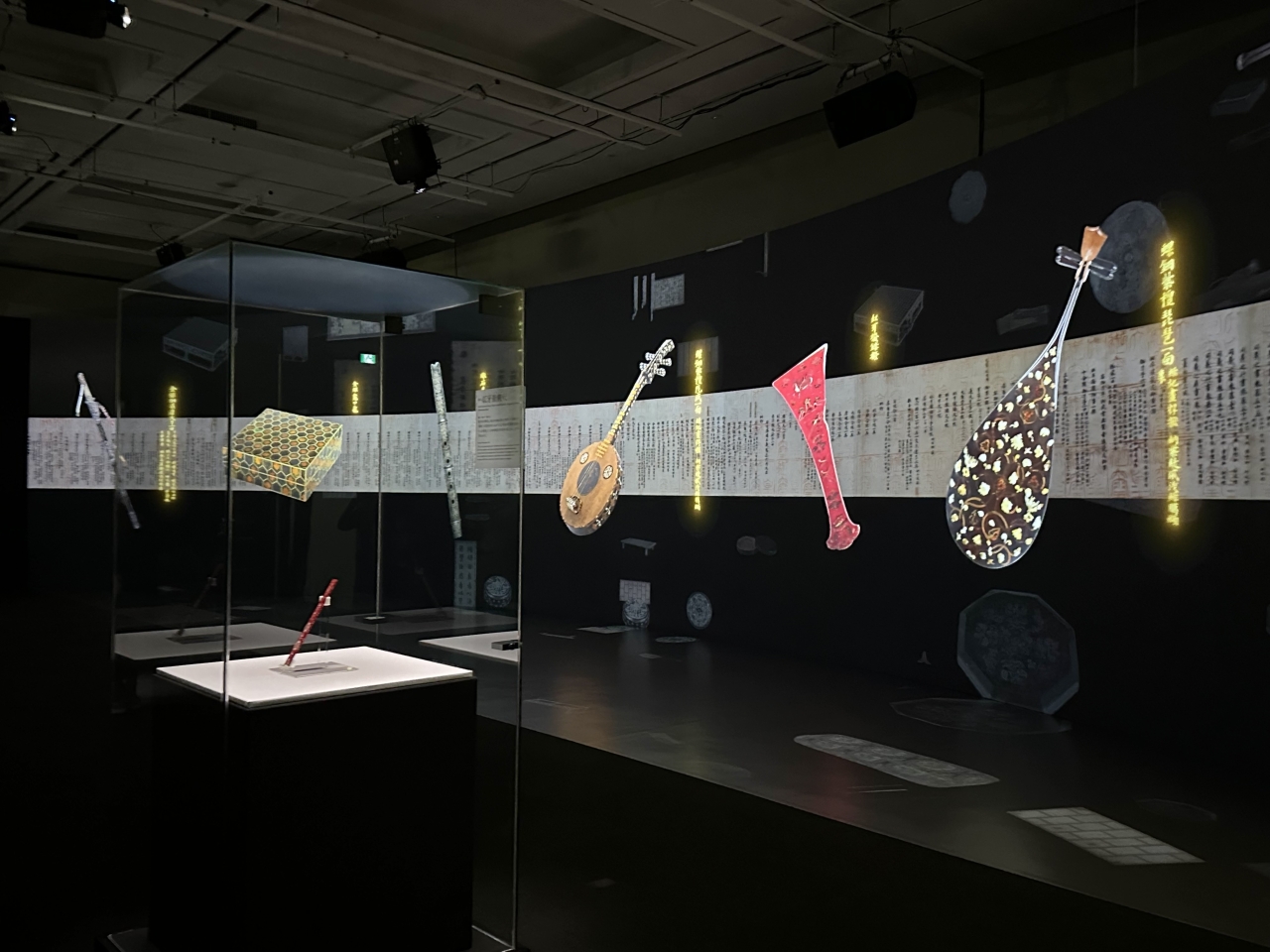

奈良・東大寺旧境内にあり、天平文化の粋を伝える9,000件もの宝物を1300年近く守り伝えてきた奇跡の宝庫・正倉院。毎年秋には宝物が一般公開される「正倉院展」が行われていますが、このたび上野の森美術館では、実物の観覧とは異なるアプローチで宝物の新しい楽しみ方を提案する「正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-」が開催されています。

会期は2025年9月20日(土)から11月9日(日)まで。

国分寺の建立や東大寺の大仏造立で知られる第45代聖武天皇(701-756)をたすけ、仏教政策や貧民救済に取り組んだ光明皇后(701-760)。正倉院宝物の歴史は、聖武天皇の冥福を祈念した光明皇后が、その遺愛品を東大寺大仏に奉献したことから始まりました。約9,000件におよぶ宝物の中には、制作年代、用途、由来が明確に記録されたものが多数含まれており、当時の技術や美意識、そして人々の想いを今に伝えています。

本展は宮内庁正倉院事務所全面監修のもと、「愛 美 紡ぐ」をテーマに、勅封制度により大切に保護されてきた宝物の背景にあるさまざまなストーリーを紐解き、その魅力を全身で体感させるもの。

会場の冒頭では正倉院宝物の起源を示す形で、奉納された宝物群を記した全長14m以上にもおよぶ目録「国家珍宝帳」の原寸大再現物が、全紙広げた状態で紹介されています。なお、本展は大阪会場からの巡回展ですが、「国家珍宝帳」は東京会場からの新作展示となっています。

先立って行われた記者説明会で、宮内庁正倉院事務所の飯田剛彦所長は、1300年を経て脆弱になっている宝物を厳重に管理しようとすると、一般への公開がままならなくなるジレンマを語り、打開策として本展が生まれたと説明。「宝物そのものを見ることよりも斬新な体験ができればと考え、五感に訴えるような展示も行い、あらゆる角度から宝物の魅力を味わっていただけるような展覧会になっています」とのコメントのとおり、本展には宝物の実物展示がありません。

「なんだ、本物はないのか」とガッカリされる方もいるかもしれませんが、代わりに、宮内庁正倉院事務所が長年研究・製作を手がけている「再現模造」が出陳されています。

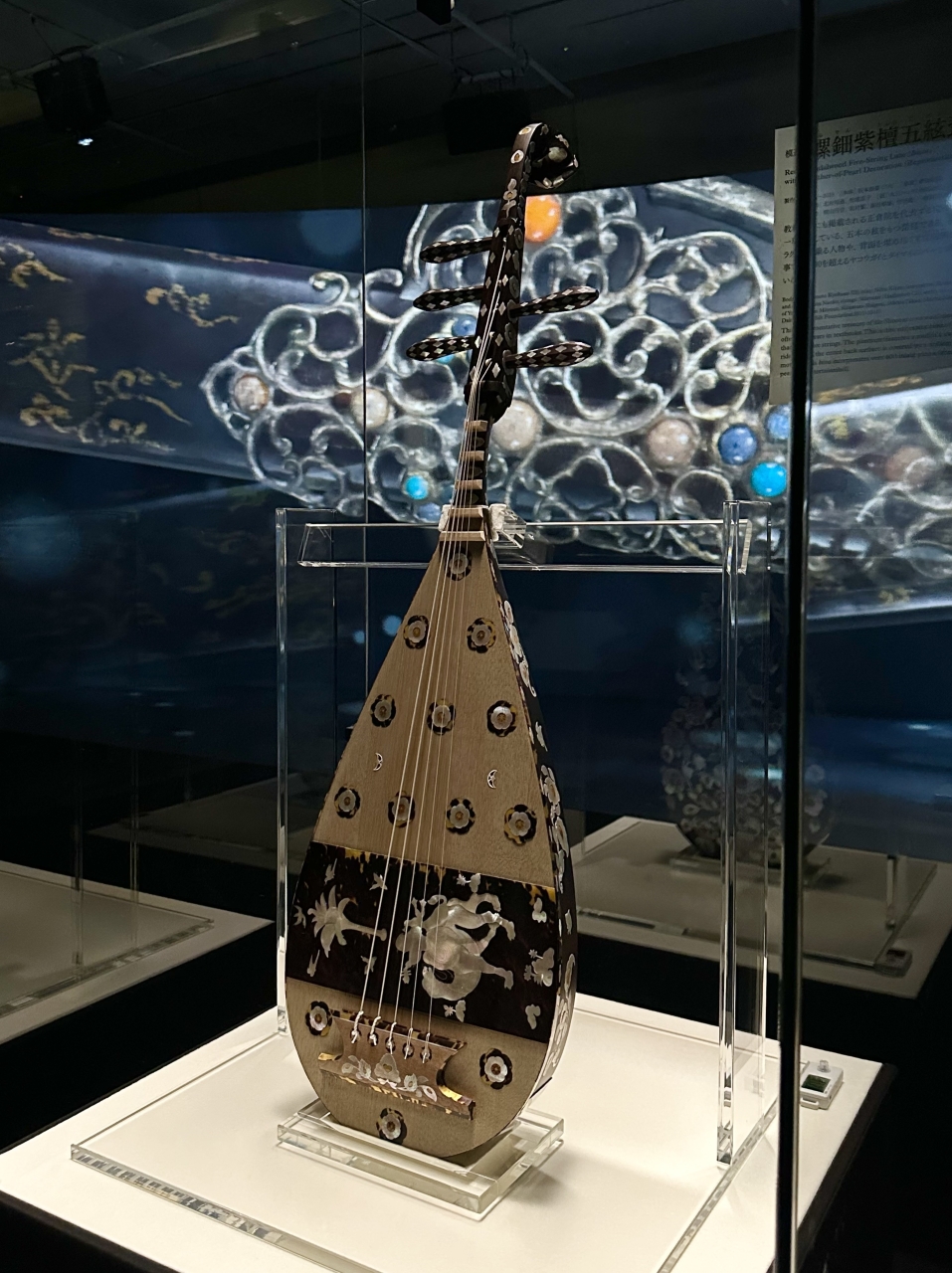

再現模造は一般的なレプリカとは異なり、単に見た目を似せるのではなく、各種の分析装置や光学機器を駆使して当時の素材や技法を探り、人間国宝ら名工が熟練の技を駆使し、宝物本来の姿を再現することを目指したもの。本展ではそのうち、正倉院を代表する宝物として名高い、世界で唯一現存する古代の五絃琵琶「螺鈿紫檀五絃琵琶」や「螺鈿箱」など11件の再現模造を紹介しています。

「正倉院宝物をもうひとつ作ること」、それが正倉院事務所の目標であるそう。再現模造はいわば現代にタイムスリップしてきた宝物であり、私たちは変色や欠損のない、奈良時代の人々が実際に見ていた宝物に限りなく近しい姿を知ることができるのです。

また、正倉院事務所は2019年からTOPPANと協業し、最新の3次元計測や高精細写真撮影、質感取得技術を駆使して宝物の精緻な3Dデジタルデータ(デジタルアーカイブ)を作成してきました。

本展では、そうした3Dデジタルデータに特別な演出を施した映像作品を、高さ約4メートル、幅約20メートルという巨大スクリーンに約12Kという高精細映像で上映。スクリーンには、2023年にノーベル化学賞を受賞した「量子ドット(Quantum Dot)」の研究をベースに開発されたスクリーン塗料が導入されているため、宝物が一層鮮明なコントラストで輝きます。

上映時間は約17分あり、壮大な音楽のもと、正倉院に秘められた物語をめぐる「ストーリー映像」と、宝物の圧倒的な「美」そのものに迫る「デジタル宝物映像」、「再現模造対象宝物映像」の3編で展開していきます。特に圧巻のパートはストーリー映像にある【正倉院「美」の世界】で、宝物群に施された花鳥文様や螺鈿装飾の中をラクダや象、幻獣らが闊歩する幻想的な「美」の宇宙を再構築。宝物に込められた美意識を凝縮しており、スクリーンの目の前に立てば没入感もひとしおです。

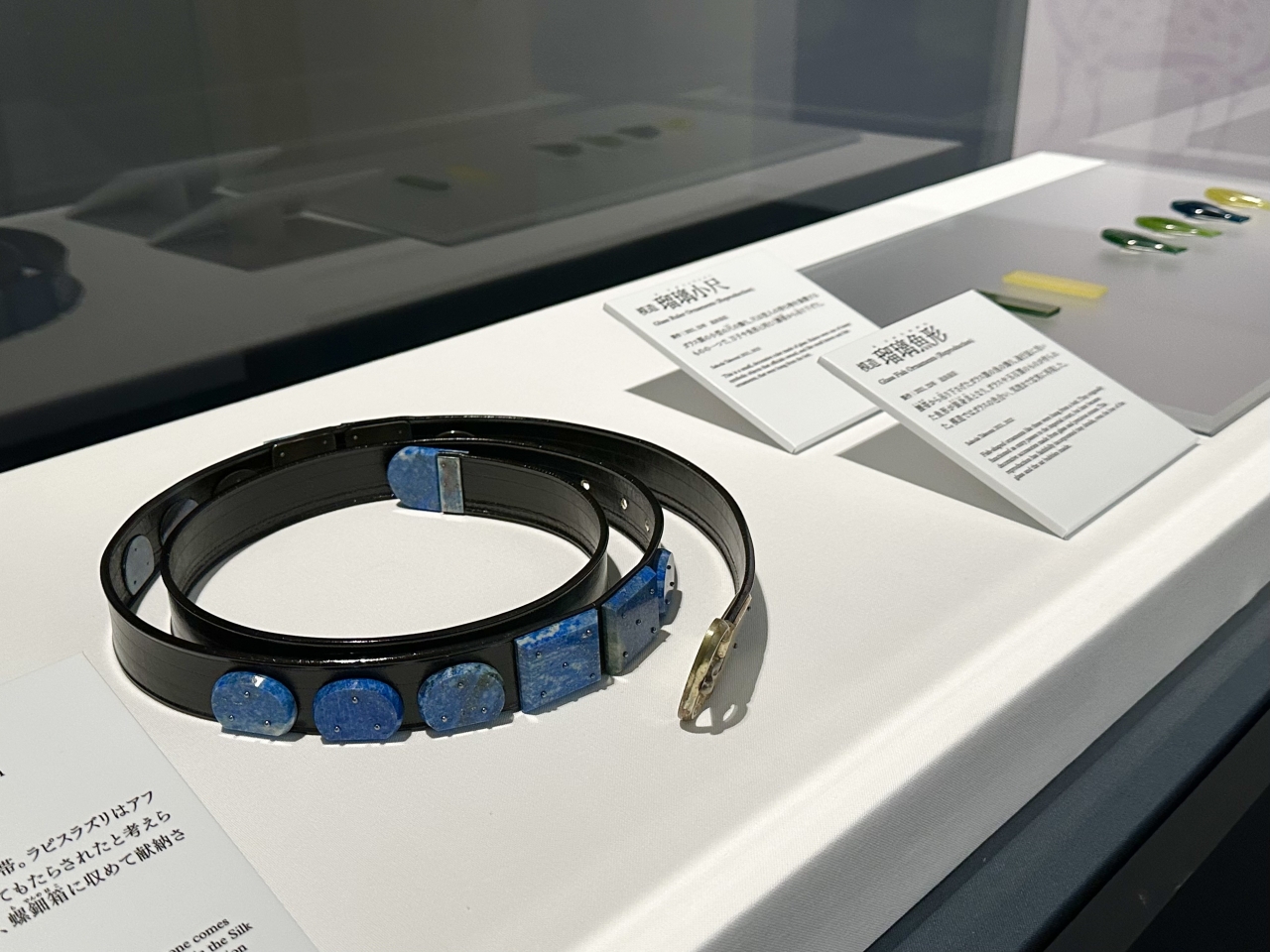

デジタル宝物映像では、花鳥文様の間にラピスラズリやトルコ石の細片が散りばめられた豪華な装飾鏡「円鏡 平螺鈿背 第11号」や、32枚の極彩色の花弁が美しい香炉台「漆金薄絵盤 乙」など、肉眼では捉えにくい宝物の細部や質感を舐めるようなアングルで投影。単眼鏡を使わずとも臨場感あふれる鑑賞体験が叶います。「漆金薄絵盤 乙」はまるで花がほころぶように花弁を解体して絵柄を見せてみたり、香が立ちのぼる様子を再現していたりと、まさにデジタルデータならではの楽しみ方を提供しています。

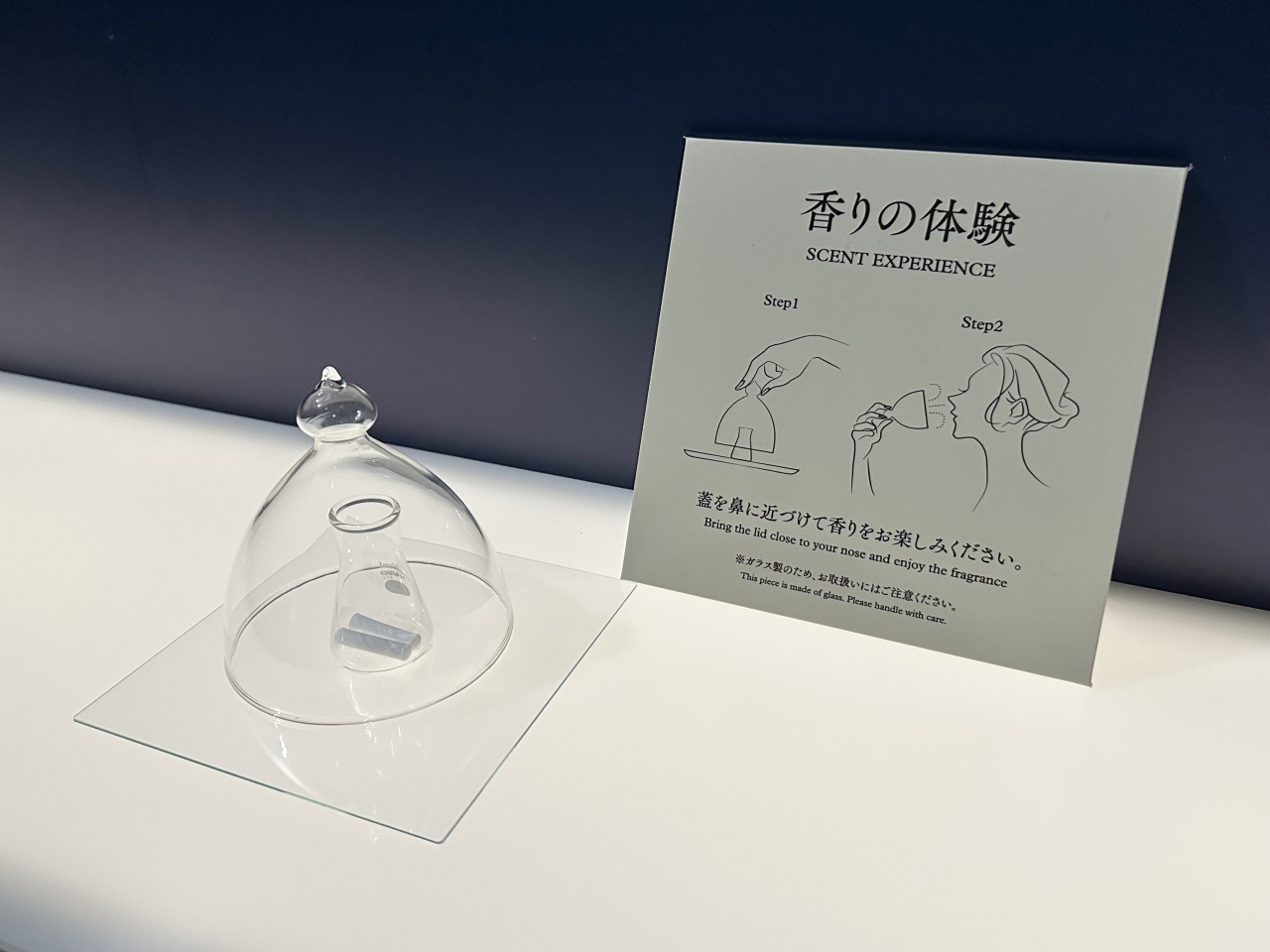

伝説の香木「蘭奢待(らんじゃたい)」の香りの再現展示も見どころの一つ。蘭奢待(宝物名は黄熟香)は東南アジアに分布するジンチョウゲ科アクイラリア属の切り株などに樹脂や精油が沈着してできた沈香であり、織田信長や足利義満・義政など時の為政者が切望したことから「天下第一の名香」と呼ばれてきました。なんと、現在でもわずかに香りがするそうです。

その消えゆく香りを記録するため、正倉院事務所は2024年度から高砂香料工業の協力のもと、蘭奢待から揮散する空気中の香気成分などの分析調査を実施。さらに調香師の聞香(香木を香炉で暖め、香りを味わう香道の作法)により、シスタスという植物の樹脂から抽出される天然香料ラブダナムに似ていることを発見し、それをベースに史上初となる再現香料を制作したといいます。

高砂香料工業のIR/広報室 鈴木隆さんは、「蘭奢待そのものを嗅いだときの香りというよりは、聞香したときの香り、織田信長らが嗅いだ香りに近いのではないか」と解説。会場ではガラス容器の中に再現香料を入れ、来場者が実際に香りを楽しめるようになっています。

筆者はシナモンや杏仁を想起させる上品な香りだと感じました。現代によみがえった天下の名香、会場で体感してみることを特におすすめします。

多種多様な宝物の文様を色鮮やかに天井まで敷き詰めた「美のアベニュー」を抜けた先には、現代アーティストが正倉院からインスピレーションを受けて制作した新作の展示エリアが広がります。

参加アーティストは、音楽プロデューサー・亀田誠治さん、写真家・瀧本幹也さん、陶芸家・亀江道子さん、そしてデザイナー・篠原ともえさんの4名。

亀田誠治さんは、宝物である琵琶や尺八の演奏音源に現代の音楽を融合した楽曲「光」を発表しています。

瀧本幹也さんは暗闇の中、月明かりの照らす方角から光を受けた荘厳な正倉院正倉を切り取ったモノクロームの写真群を展示。現代のような明かりのなかった1300年前の人々が見ていた夜の世界を思わせます。

亀江道子さんは、見たことのない色彩や素材、文様に心動かされたであろう当時の人々の物語を想像し、それを演じながら作品制作にあたったそう。デジタル技術とアナログな筆を巧みに組み合わせて紡いだ文様が彩る小皿や花器などが並びます。

報道内覧会に駆けつけた篠原ともえさんは、正倉院宝物がもつ「いまに通じる美」に着想を得て、ペルシア風の水差し「漆胡瓶(しっこへい)」をモチーフに伝統と現代を融合させたドレス「LACQUERED EWER SHOSOIN DRESS」について制作過程やこだわりを語りました。

東アジア独特の漆芸を用いて、銀の薄板で草花や鳥獣の文様を繊細に表した「漆胡瓶」。篠原さんは本作の圧倒的な存在感に魅せられ、「おおらかな大陸の流れや時を超えた美意識を感じた」といいます。

構想から約1年かけたという作品制作にあたっては、宝物の3Dデータを元に400種以上にも及ぶ文様のパーツを、過去の職人たちの情熱と向き合いながら手作業でトレース。1300年の月日を具現化することにこだわり、カットした真鍮を薬剤に漬けたり、熱を加えてニュアンスを加えたりと試行錯誤を繰り返し、クラッシュベルベットの生地に一つ一つ施していったそう。

ドレスのこだわりはフォルムにあり、「3Dデータに基づいて、『漆胡瓶』のオリエンタルなフォルムをなるべくそのまま残すことを大切にしました。3Dデータから衣装を作るのは初めてのチャレンジでしたが、皆さんが宝物を実際に覗き込んでいるような気持ちになってもらえたら嬉しいな、と想像しながら制作しました」とコメント。

「漆胡瓶」を観察しているうち、鹿や鳥などの動物だけでなく小さな昆虫までも雄と雌の番で存在していることに気づいたといいます。そこに「聖武天皇と光明皇后の愛の物語」を見出し、心が震えたというエピソードも明かしながら、次のようなメッセージを寄せました。

「本展は正倉院宝物をアートとして体感できるのが大きな特徴で、宮内庁正倉院事務所さんの本気度を感じる展覧会になっています。本展を通じて、正倉院宝物の魅力、手仕事の価値、そしてこれまで受け継いできた先人たちの情熱を感じ取っていただけたら、こんなに嬉しいことはありません。ぜひ皆さん遊びに来てください」

最新技術により現代によみがえった宝物の魅力を全身で体感できるだけでなく、悠久の歴史を守り伝えてきた人々の想いにも触れられる「正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-」。会期は11月9日(日)までとなっています。

「正倉院 THE SHOW-感じる。いま、ここにある奇跡-」概要

| 会期 | 2025年9月20日(土)~11月9日(日) |

| 会場 | 上野の森美術館 |

| 開館時間 | 10:00~17:00(※入館は閉館の30分前まで) |

| 観覧料 | (当日券)一般2,300円 高校生・大学生1,700円 小学生・中学生1,100円 ※未就学児無料 ※チケットの詳細は展覧会公式サイトをご覧ください。 |

| 主催 | 上野の森美術館、「正倉院 THE SHOW」実行委員会(読売テレビ、読売新聞社、TOPPAN、角川メディアハウス)、日本テレビ放送網、BS日テレ |

| 監修 | 宮内庁正倉院事務所 |

| お問い合わせ | ハローダイヤル 050-5541-8600(9:00~20:00 無休) |

| 展覧会公式サイト | https://shosoin-the-show.jp/tokyo/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。