国立西洋美術館

印象派画家たちの室内をめぐる表象に焦点を当てた展覧会「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」が国立西洋美術館にて開催されています。会期は2025年10月25日(土)から2026年2月15日(日)まで。

私たちが「印象派」と聞いてまず思い浮かべるのは、戸外の光、あるいは移ろう大気をとらえた風景画ではないでしょうか。彼らの風景画における制作態度や外光表現は、たしかに近代美術に一つの革新をもたらしました。一方で、自然光よりも人工的な照明の効果を探求し、磨かれた人間観察による室内画の傑作を多く残したエドガー・ドガを筆頭に、屋内空間への関心もまた、印象派の欠くことのできない一側面をなしています。

第1回印象派展は、大々的な都市整備事業、いわゆるオスマンの大改造を経て、近代化が急速に進む1874年のパリで開催されました。このせわしなくも活気に満ちた大都市において、人々が多くの時間を過ごした屋内環境の情景は、むしろ戸外より親密な関係にあり、本質的に現代的な主題の一つだったといえます。つまり、時代に応じた新しい絵画を生み出そうと目論む画家たちにインスピレーションを与える、格好の画題となったのです。

本展では、「印象派の殿堂」ともいわれるパリ・オルセー美術館所蔵の傑作約70点を中心に、国内外の重要作品も加えたおよそ100点の絵画、素描、装飾美術を展示。ドガ、マネ、モネ、ルノワールなど、印象派あるいは同時代の画家たちの室内をめぐる関心のありかや表現上の挑戦を、全4章でたどる内容になっています。

第1章「室内の肖像」では、19世紀後半のサロンや美術市場で非常に高い人気を誇り、印象派にとっても重要な表現手段であった肖像画に着目。彼らは肖像画において、モデルを日常環境の中で描写することで、その人となりや職業、社会階級、美的趣味といった社会的属性を、時に周到な演出を織り交ぜながら表現しようと試みました。

本章のハイライトは、修復を経て日本初公開となった、若かりし頃のドガによる傑作《家族の肖像(ベレッリ家)》(1858-69)です。フィレンツェに亡命していたドガの叔母一家を描いた本作は、青色が映えるブルジョワらしい誂えのアパルトマンの一室を舞台にした、一見フォーマルな家族の肖像画に映ります。しかし、そこでは個々人の性格や個性を率直に取り入れるのみならず、緊張状態にあったという夫婦関係や互いの心理的な隔たりをも、表情やポーズ、配置などの巧みな操作によって心理劇のように示唆しています。旧来の表面的に理想化された家族像を逸脱するアプローチは非常に近代的であり、若きドガの誠実さと辛辣なまでの観察眼の鋭さが感じられるでしょう。

パリ近郊アルジャントゥイユのモネの住まいを描いた、詩情豊かな《アパルトマンの一隅》(1875)は、数少ないモネの室内画。光の効果に対するモネの鋭敏な感覚がいかんなく発揮されており、画面手前の開かれたカーテンと植物、その奥に続く薄暗い室内が、光と陰、暖色と寒色のドラマティックなコントラストをなしています。息子ジャンと妻カミーユと思われる女性の姿はごく控えめに、ほとんどシルエットでとらえていますが、カーテンや寄木模様の床で繰り返す斜線が視線を誘導し、その印象を強調しています。

また、職場と住まいに明確な境界が引かれつつあった19世紀後半、公共空間を闊歩していた男性とは対照的に、自由な外出が許されなかったブルジョワ階級の女性たちは、家庭室内を主な活動領域としていました。第2章「日常の情景」では、そうした女性たちの奏楽会、読書、針仕事といった、くつろいだ家庭で趣味や手仕事に興じる何気ない情景を描きとめた作品を紹介しています。

本展のメインビジュアルにも採用されているルノワールの《ピアノを弾く少女たち》(1892)は、時の美術局長官の要請で、リュクサンブール美術館(当時の国立現代美術館)の栄誉ある買い上げを前提に制作されたもの。この頃、ピアノを持つことは裕福さと文化的な生活を意味し、その演奏は上流階級の子女の嗜みとされ、画題としても人気を集めていました。本作は、温かみのある色調と柔らかな筆致でまとめられた眩い画面に、顔を寄せ合い楽譜をのぞき込む少女たちを、ブルジョワ家庭の理想的なイメージとして表しています。

印象派が戸外の光や自然への関心を、いかに室内に取り入れていったのかを展覧する第3章「室内の外光と自然」では、バルコニーやテラス、19世紀に社交の場として流行した温室といった、室内と戸外をつなぐ複合的空間を舞台とする作品が並びます。

アルベール・バルトロメの《温室の中で》(c1881)は、自邸に誂えたガラス張りの温室での一幕を描いた作品です。強い日差しを後に、ヤシやゼラニウムが生き生きと葉を伸ばす温室の薄暗がりへと足を進めるのは、涼やかな紫のサマードレスをまとったバルトロメの妻プロスペリー。顔やドレスを不規則に陰らせる和らいだ光が、心地よい夏の雰囲気を漂わせます。

プロスペリーは本作が描かれてまもなく病に倒れ、1887年に亡くなりました。悲しみに沈んだバルトロメは、本作でとらえた輝かしい一日の思い出を大切にし、絵画だけでなくドレスも終生手放すことがなかったそう。会場では特別に、ドレスの実物を絵画と併置しています。

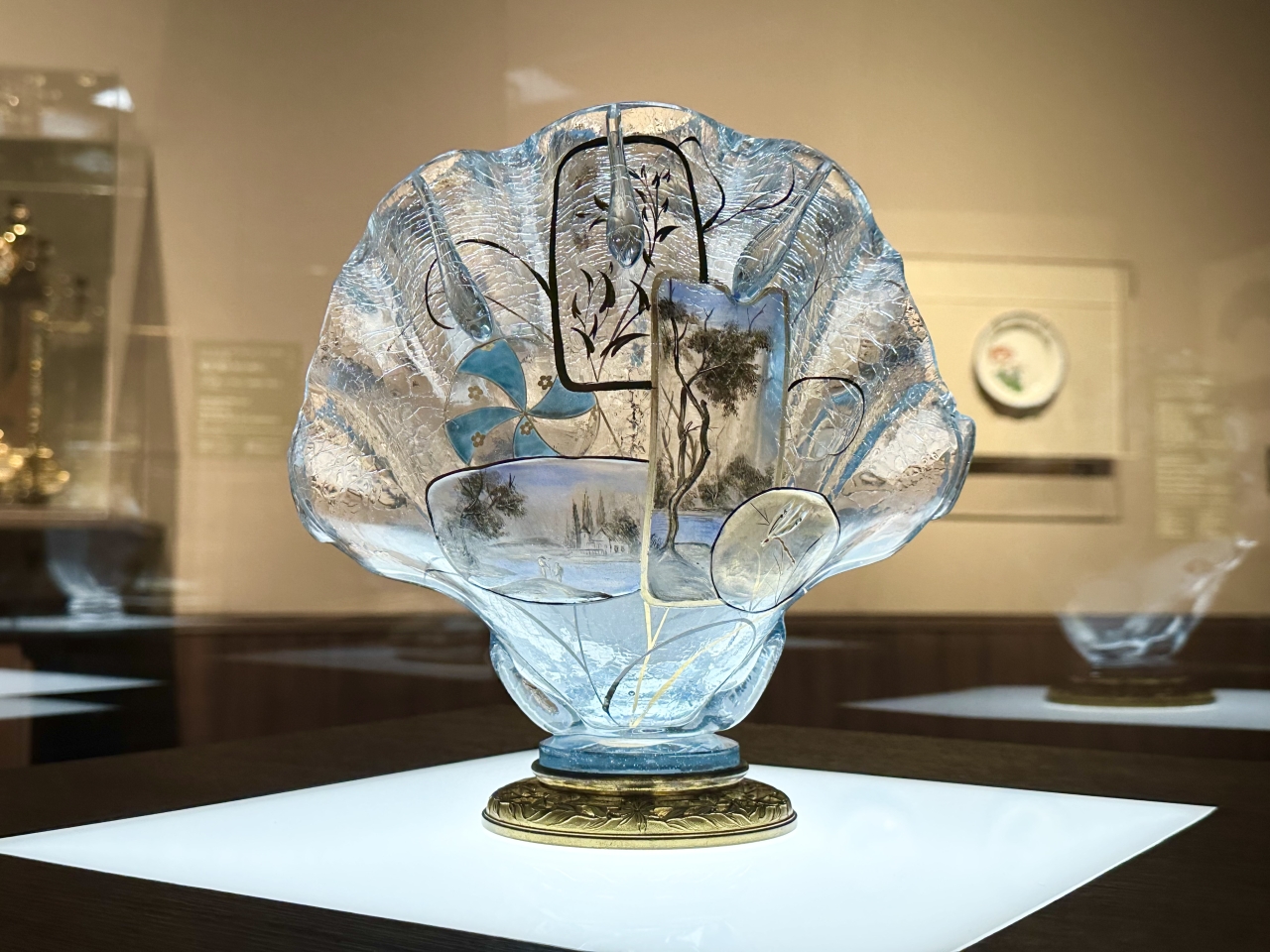

また、同章では、室内に持ち込まれた装飾的な自然としての静物画や、自然を最大の着想源に斬新な装飾美術を生み出したジャポニズムの展開についても紹介しています。

第4章「印象派の装飾」では、旧来低級で浅薄な表現形態とみなされていた「装飾美術」が肯定的にとらえられていく中で、印象派による室内への自然の取り込みが生み出した、さまざまな室内装飾の表象について取り上げます。ルーマニアの貴族ビベスコ公のために、若きルノワールと建築家シャルル=ジュスタン・ル・クールが協業した邸宅の設計案や、モリゾが自ら設計した応接間兼アトリエを再現した模型では、装飾画が生活空間にどのような精彩を添えていたのか、その効果が垣間見えます。

マネとモネは、支援者だった実業家エルネスト・オシュデが所有する城館を装飾するための絵画を制作しました。庭園に繁殖する草花から顔をのぞかせるオシュデ家の長男ジャックを描いたマネの《花の中の子ども(ジャック・オシュデ)》(1876)と、城を背景に草地をそぞろ歩く家禽の群れを描いたモネの《七面鳥》(1877)。いずれも、オシュデ家になじみの深い情景やモチーフを印象派らしい明るい色調と大胆な筆致でとらえており、依頼主の趣味とともに印象派の美学が堪能できます。

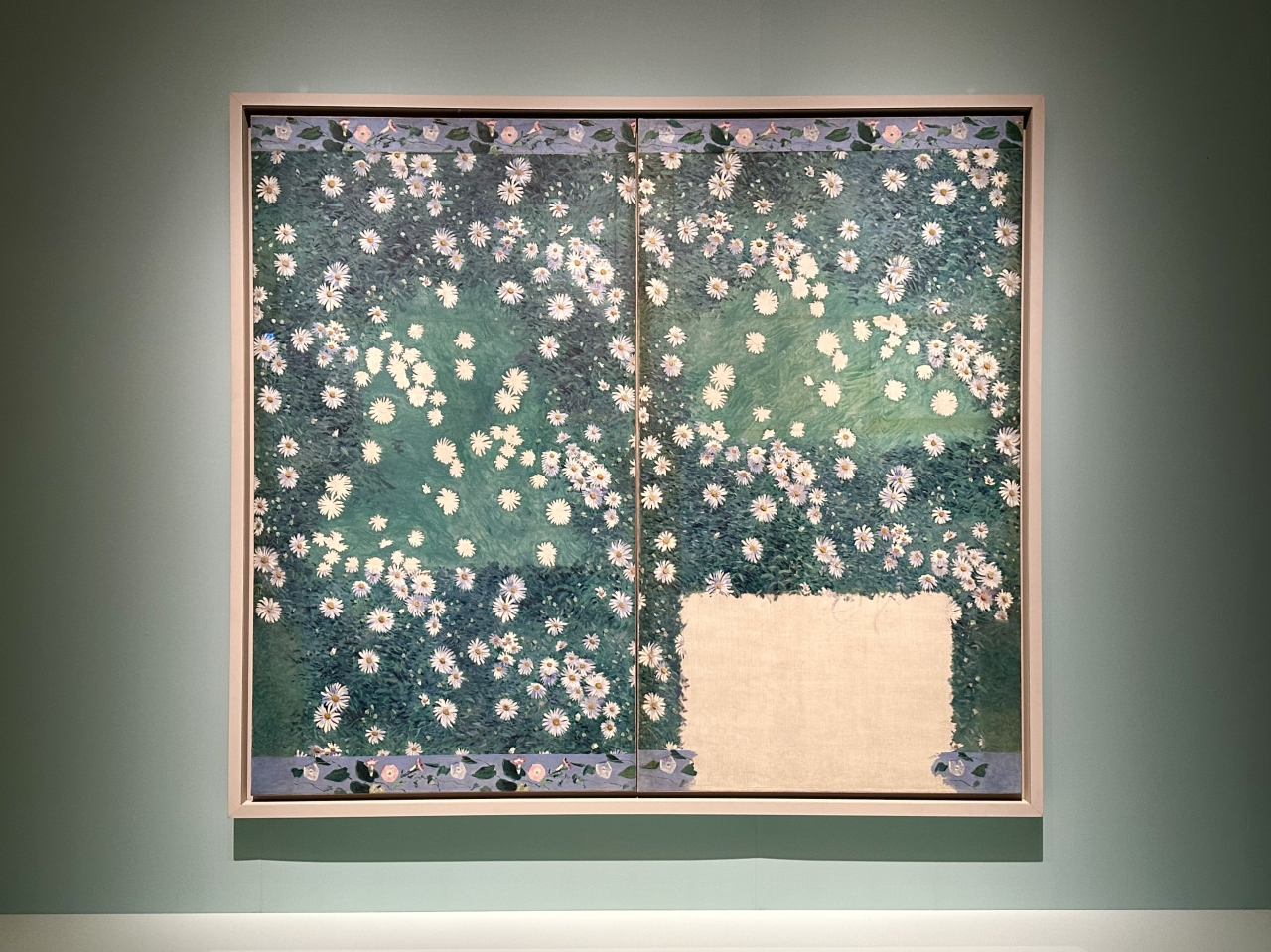

園芸や造園への情熱をモネと共有していたギュスターヴ・カイユボットは、植物の装飾画にも強い関心を寄せていました。《ヒナギクの花壇》(1892-1893)は自邸の壁面装飾として構想されたと思われる未完成の作品。白いヒナギクを俯瞰視点で画面いっぱいに散らすことで、鑑賞者を包み込むような没入感を生んでいます。始まりも終わりもない無限に広がるイメージは、モネの「大装飾画」プロジェクトへ結実した「睡蓮」連作とも重なります。

19世紀パリの都市生活の中で、自然と室内の境界を越える革新的な芸術にたどりついた印象派の魅力に触れられる展覧会「オルセー美術館所蔵 印象派―室内をめぐる物語」は、2026年2月15日(日)まで開催されています。

「オルセー美術館所蔵 印象派—室内をめぐる物語」概要

| 会期 | 2025年10月25日(土)~2026年2月15日(日) |

| 会場 | 国立西洋美術館(東京・上野公園) |

| 開館時間 | 9:30~17:30(金・土曜日は20:00まで) |

| 休館日 | 月曜日、11月4日(火)、11月25日(火)、12月28日(日)-2026年1月1日(木・祝)、1月13日(火) ※ただし、11月3日(月・祝)、11月24日(月・休)、1月12日(月・祝)、2月9日(月)は開館。 |

| 観覧料(税込) | 一般:2,300円 大学生:1,400円 高校生:1,000円

※中学生以下、心身に障害のある方及び付添者1名は無料。(学生証または年齢の確認できるもの、障害者手帳の提示が必要です) |

| 主催 | 国立西洋美術館、オルセー美術館、読売新聞社、日本テレビ放送網 |

| 問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://www.orsay2025.jp |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。