国立科学博物館

2013年にユネスコ無形文化遺産に登録されて以来、世界的にますます注目が集まっている「和食」。

多くの日本人が知っているようで意外と知らないその魅力を、日本列島の自然が育んだ多様な食材、人々の知恵や工夫が生みだした発酵などの技術、調理法、歴史的変遷といった多角的視点から紹介する特別展「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」が、国立科学博物館(東京・上野)で開催中です。会期は2024年2月25日(日)まで。

本展を取材しましたので、会場の様子をレポートします。

※本展は2020年に開催予定でしたが、新型コロナウイルスの影響で中止となり、改めて開催するものです。

山の幸、海の幸。多様な食材が育んだ和食文化

展示は全6章構成です。

第1章は「そもそも和食とは何か?」を映像で問いかけるイントロダクション。続いて、会場の約半分のスペースを使った第2章「列島が育む食材」の展示が広がります。

食の基本である水から始まり、キノコ、山菜、野菜、海藻、魚介類……。南北3,000km以上におよび、世界でも有数の生物多様性を持つ日本列島がもたらす豊かな食材を、発酵技術、出汁などの話題を交えつつ、250点以上の実物標本や模型を活用しながら科学的に解説しています。

たとえば水の展示エリアでは、軟水、硬水といった水の硬度の解説にスペースを割いています。

水の硬度は、生活用水のもとである雨水(それ自体の硬度はほぼゼロ)が「どのような地質に」「どのくらい滞留したか」で変化し、カルシウムやマグネシウムといったミネラルが水1リットル中何mg含まれるかで決まります。

WHOの基準では、60ml/L未満が軟水、120ml/L以上が硬水、その間が中硬水。急峻な地形で降水量が多く、水の滞留時間が短い日本の水は基本的に軟水です。軟水はクセがなく水の中に成分が溶けて出やすいため、素材の味を活かし、出汁を使う和食に適しているとか。

一方、ヨーロッパ大陸は地形が平坦で流れが遅いため硬水が多く、硬水は成分が溶け出しにくく煮崩れにしくいことから、シチューなどの肉を使った煮込み料理が家庭料理として広く根付くことになりました。

「日本は軟水の国だから、硬水の国へ旅行すると水に飲みにくさを感じたり、お腹を壊したりする人もいる」なんて話はよく耳にしますが、出汁の取りやすさ、煮崩れしやすさとった特徴も水質によって異なることはご存じない方もいるのでは。日本の食文化の発達には、軟水が大きく貢献したことがわかりました。

なお、ひと口に「日本は軟水の国」とはいうものの地域差は激しく、一部には硬水が流れる場所も存在します。展示では、日本各地で販売されているさまざまな硬度の天然水のペットボトルを陳列し、その水を採取できる地形・地質を解説、比較していました。

また、低地、高地、亜熱帯、冷温帯など日本の変化に富んだ地形や気候は、植生、なかでもキノコの多様性につながっています。全世界で知られているキノコ約2万種のうち、日本には名前が付いているものだけで約1割強の2,500~3,000種ほどが分布されているとか。

そんなキノコの展示エリアでは、欧米において高級食材とされるトリュフやポルチーニといった野生キノコの仲間が、いずれも日本にも分布していることに着目していました。これらは発生する量も多く、昔の日本人が存在を知らなかったとは考えづらいものの、和食の材料としては用いられてきませんでした。反対に、日本人が好むナメコやエノキタケといったぬめりの強いキノコは、欧米では嫌われる傾向にあるそうです。

同じように発生するキノコが一方では珍重され、一方では見向きもされないという極端な違いは興味深いものです。このように展示では、世界まで広げた視点から「和食」の姿を浮かび上がらせようとする試みが多く見られました。

和食でよく利用されるたんぱく源といえば魚介類。日本で食べられている魚介類の種類は世界屈指とされ、流氷で覆われるオホーツク海からマングローブ林やサンゴ礁が広がる琉球列島まで、多様な水の環境に囲まれた日本列島では魚類だけでも約4,700種類が分布しているとか。

種によって異なる回遊ルートや生息場所を紹介するため、魚介類の展示エリアではインタラクティブな映像展示を用意。日本列島近海で四季折々に姿を現すさまざまな魚介の影に手をかざすと、その魚介の情報が表示されるという仕掛けで、知識を楽しく学ぶことができました。

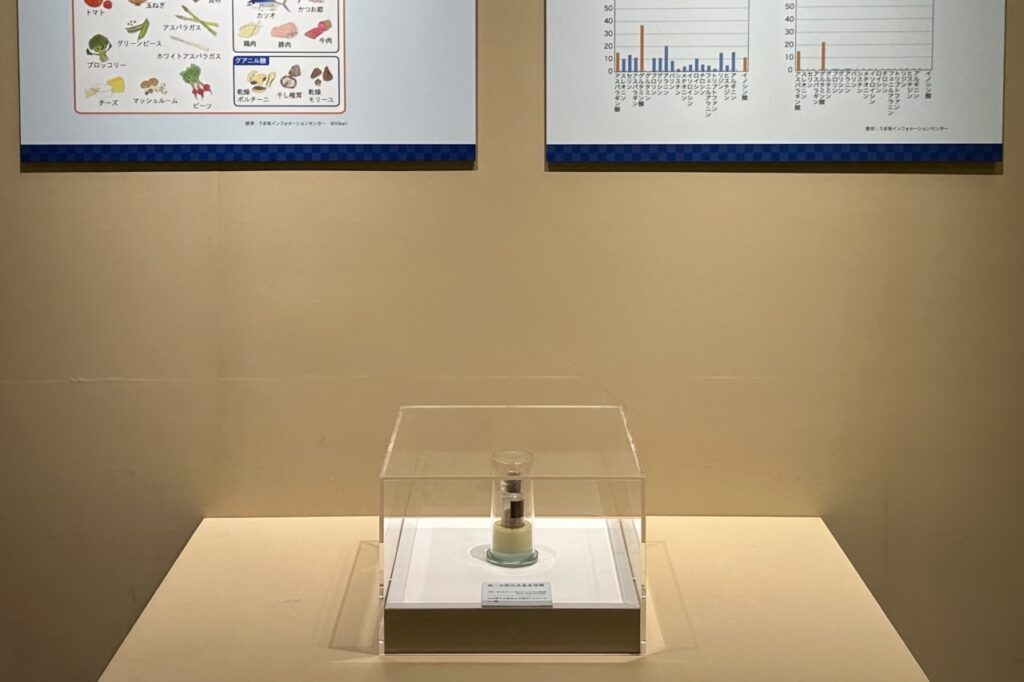

貴重な展示品としては、出汁に代表されるおいしさ=「うま味」を発見・命名したことで知られる東京帝国大学の池田菊苗博士が、実際に昆布から抽出したうま味成分であるグルタミン酸(「第一号抽出具留多味酸」)が挙げられます。

今日では「UMAMI」として世界的に受け入れられているうま味。うま味は、古くから知られていた甘味、酸味、塩味、苦味のいずれとも異なる5番目の味として1908年に池田博士によって発見されました。ただ、グルタミン酸、イノシン酸、グアニル酸などのうま味成分を昆布やかつお節などの食材から抽出した「出汁」自体の歴史はずっと古く、室町時代の文献にはすでに登場しているそう。出汁のうま味は、動物性油脂に頼らず、素材の味を生かし、汁物や野菜中心で淡白になりがちな和食に欠かせない存在だったのです。

また、アミノ酸であるグルタミン酸と、核酸系うま味成分であるイノシン酸やグアニル酸を同時に味わうと、単独よりもうま味を飛躍的に強く感じる「うま味の相乗効果」と呼ばれる現象があります。この現象が発見されたのは1960年、メカニズムが解明されたのは2008年とつい最近のことですが、日本料理における昆布(グルタミン酸)とかつお節(イノシン酸)を掛け合わせた合わせ出汁が一般に広がったのは江戸時代のことなのだとか。

出汁の展示は、うま味の存在を知らずとも経験からそれを料理に生かしていた先人たちの、食に対する飽くなき探求心の一端を感じさせてくれました。

卑弥呼や信長は何を食べた?江戸時代のレシピの再現展示も

会場の後半は見どころが多く、とくに縄文時代から現代まで発展してきた和食の歴史をひも解く第3章「和食の成り立ち」で見ることができる、卑弥呼や織田信長、ペリー提督、明治天皇といった歴史上の有名人たちの食卓を再現した展示は本展のハイライトの一つでしょう。

肉食を穢れとして忌避し、米と魚を中心とした和食の原型が奈良時代に整えられて以降、精進料理、本膳料理、懐石料理などさまざまに形を発展させてきた和食ですが、それらは限られた場所や立場の人々にしか供されないものでした。和食文化が著しい発展を遂げ、知識や技術が庶民にまで浸透したのは江戸時代に入ってからのこと。その背景には、料理屋の発展、発酵調味料の工場生産、そして識字層の拡大による料理書の普及が大きな要因として挙げられるといいます。

展示では、豆腐料理ばかり100種類集めた遊び心のあるベストセラー本『豆腐百珍』(1782年)や、そのヒットをうけ出版された『大根一式料理秘密箱』、鳥と卵を中心とした『万宝料理秘密箱』といった「百珍もの」と呼ばれる材料別の料理書など、和食文化の広がりに貢献した元祖レシピ本の現物や、その中で紹介されたレシピで作った料理の食品サンプルを見ることができました。展示の横には現代版のアレンジレシピのQRコードが設置されていたので、自宅でチャレンジしてみるのも面白そうです。

続く第4章「和食の真善美」では、鮮やかな料理人の技、調理道具の洗練された造形、先人たちの美意識といった和食を構成するものに焦点を当てた映像インスタレーションが目を楽しませてくれます。

文明開化以降、洋食や中華料理が入ってきたことで、日本人はそれらに対して自らの築いた食文化を「和食」と呼び、その概念を意識するようになりました。和洋折衷したような調理法や、カレーライス、ナポリタンスパゲッティ、トンカツ、ラーメンなど日本風の洋食・中華も誕生するなど、歴史的に外来のものをうまく取り入れて新しい料理を発展させてきたことも、和食の大きな特徴といえるでしょう。

第5章「 わたしの和食」では、ここまでの展示で和食がどういう過程で生まれてきたかを理解したうえで、時代とともに定義の変化していく和食とは何かを改めて考えさせる内容になっていました。

第6章「和食のこれから」のみ第2会場にあり、和食はこれからどのように変化していくのか、郷土料理や伝統野菜の重要性も指摘しつつ、社会の変化を受けて変わり続ける和食の未来を展望。食糧問題解決の試みや発展するテクノロジーを紹介するエリアでは、貴重な人工ふ化されたニホンウナギのレプトセファルス幼生を見ることができました。

今では季節を問わず、どこにいても世界中の食材を取り寄せられるようになり、またあらゆる国のレシピもインターネットを通じて手軽に手に入る時代です。いつでもどこでも同じ料理、同じ味を体験できる……食に関する均質的なサービスが拡大することで、和食という文化の多様性・独自性は薄れていくのかもしれません。しかし、土地に根差した食材、味覚というものが抜きがたく存在するうえ、洋食をご飯とみそ汁という和食のスタイル、文脈の中に適合するように作り変えていった知恵と執着を思えば、これからの発展へも期待がもてるのではと感じました。

本展で日本列島の多様な自然環境と人々の営みに対する理解を深めれば、日々の和食をさらにおいしく感じられるようになるかもしれません。

会期は2024年2月25日(日)まで。ぜひ足を運んでみてください。

特別展「和食 ~日本の自然、人々の知恵~」概要

| 会期 | 2023年10月28日(土)~2024年2月25日(日) ※会期等は変更になる場合がございます。 |

| 会場 | 国立科学博物館(東京・上野公園) |

| 開館時間 | 9時~17時(入場は16時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日、年末年始(12月28日~1月1日)、1月9日(火)、2月13日(火) ※ただし、12月25日(月)、1月8日(月・祝)、2月12日(月・休)、2月19日(月)は開館。 |

| 入場料(税込) | 一般・大学生2,000円、小・中・高校生600円 ※未就学児は無料。 ※障害者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料。 その他、詳細は公式サイトのチケットページ(https://washoku2023.exhibit.jp/ticket.html)をご確認ください。 |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://washoku2023.exhibit.jp/ |

| 主催 | 国立科学博物館、朝日新聞社 |

※記事の内容は取材日(2023/10/27)時点のものです。最新の情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。