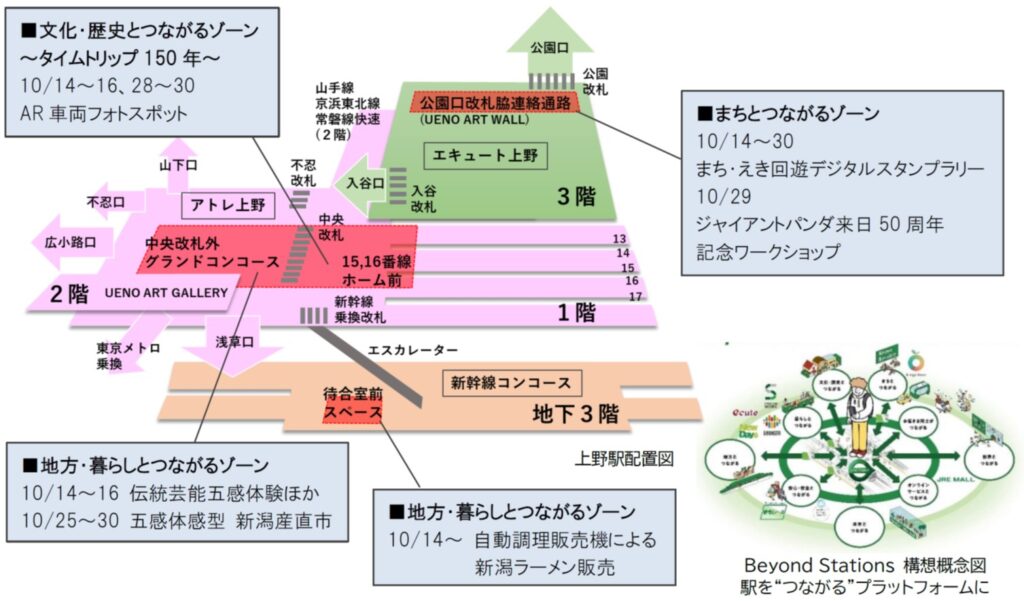

〇かつて「東北・信越の玄関口」と呼ばれた上野駅の壮大な駅空間を舞台に、鉄道開業150年の歴史と共に、地域の文化と未来を体感できる文化創造イベント 『超駅博 上野』 を、2022年10月14日(金)~30日(日)に開催します。

〇駅を“つながる”くらしのプラットフォームへと転換する「Beyond Stations構想」の一環として、150年の文化・歴史・まちと“つながる”イベント、地方・暮らしと“つながる”舞台や食の提供、駅や車両などの鉄道資産を活用した新しい価値を創造します。

〇また、現代の最先端技術を駅空間において展開し、未来と“つながる”今までにない新しい体験創造に実験的に取り組みます。

「超駅博 上野 ~停車場から文化創造Stationへ~」

コンセプト:文化とは、カタチなく伝承されてきた軌跡。150年を超えろ。

概要:上野駅は、文化創造ハブ(拠点)として、新しい駅や旅の姿を提案します。

2022年対象地域は「新潟・佐渡」。鉄道開業150年の歴史を振り返りながら、伝統芸能や食などを最先端技術と共に楽しみ、文化を体感し、創造するイベントです。

1 文化・歴史・まちとつながる ~タイムトリップ150年~

(1)現実を超える旅「AR車両フォトスポット」

〇日時:2022年10月14日(金)~16日(日)、28日(金)~30日(日)

各日 11:00~16:00 (30分毎入替制) ※10/30(日)のみ15:00終了予定

〇会場:上野駅15、16番線ホーム前

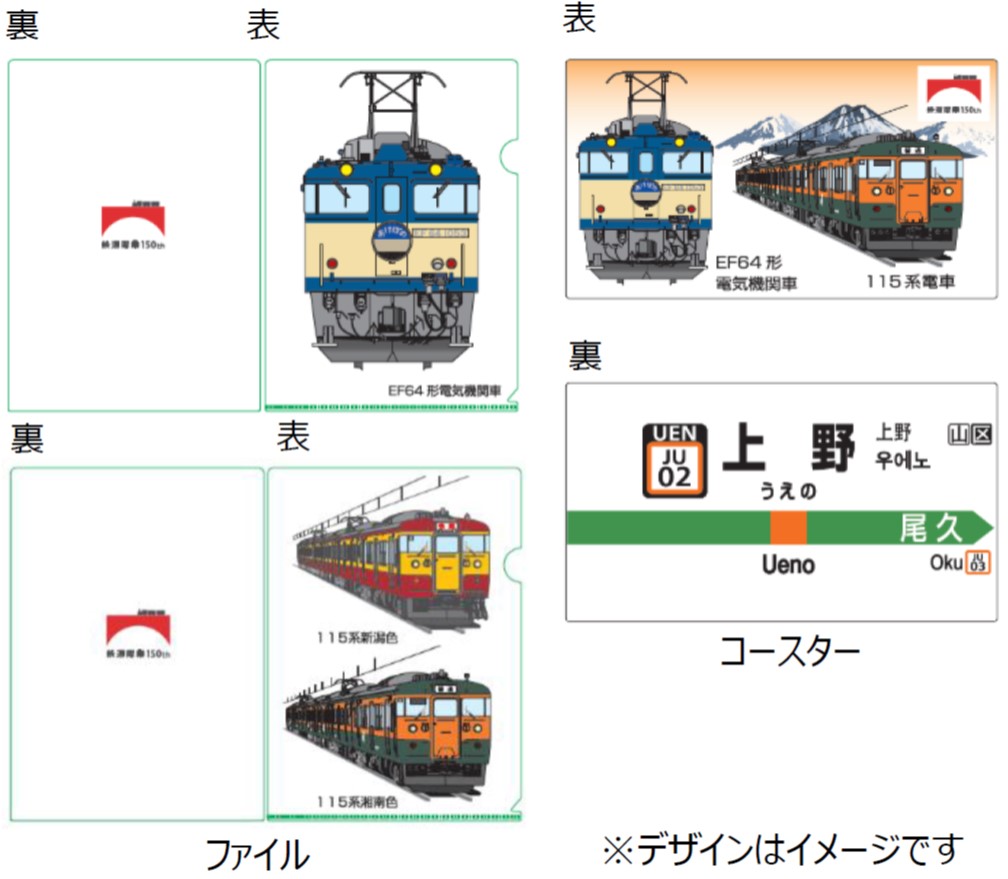

〇内容:AR(拡張現実)技術を活用し、上野と上越、北陸を長年つないだEF64形電気機関車、新潟エリアで通勤車両としても活躍した115系電車の鉄道車両を展示します。

※AR技術の詳細は「参考1」参照

フォトスポットでは、2パターンのAR車両の並び方を選択できます。

①115系電車 2編成 (湘南色・新潟色)

②115系電車とEF64形電気機関車

お好きなパターンを選んでいただき、AR車両とお客さまの記念撮影ができます。

また、AR車両を上昇させ、通常は見られない車両下部の様子や、精巧に再現された115系電車のインテリアをご覧いただけます。その他、115系電車を思い起こさせる車両動作音BGMがお楽しみいただけるほか、前照灯が点灯したり、サボ(行先表示器)が変化したりと、AR車両ならではのさまざまなトリックをご体験いただけます。

※ご参加には、JRE MALLページ (https://www.jreastmall.com/shop/c/cI9xx/)より、「115系電車・EF64形電気機関車 ファイル&コースターセット(税込2,000円)」の購入が必要です。

(10月28日(金)~10月30日(日)の販売分については、10月4日(火) 14:00~発売開始)

注1:定員に達し次第、販売を終了させて頂きます。

注2:電子チケットのため、当日のイベント参加にはスマートフォンが必要です。

注3:電子チケット1枚につき1組(大人1名、子供2名まで(12歳以下) 1回まで参加可能です。商品はイベント当日に現地にてお渡しします。

注4:他駅から列車にご乗車のうえ、イベントにご参加の場合は、JR東日本 上野駅を区間に含んだ乗車券類をご購入下さい。改札外からイベントにご参加の場合は、JR東日本 上野駅を区間に含んだ乗車券類または入場券のお求め、もしくはIC入場サービス「タッチでエキナカ」で、ご入場ください。

入場券、IC入場サービスのご利用時間は発券もしくは入場時刻から2時間以内となっております。2時間を超えた場合は、2時間ごとに入場料金が必要となります。

(2)上野「まち・えき」スタンプラリー 「150年をめぐる旅」

〇期間:2022年10月14日(金)~10月30日(日)

〇会場:上野駅~上野駅周辺~御徒町駅 10箇所

〇内容:上野エリアの150年の文化や歴史を体感していただきながら、上野駅や周辺地域をめぐるデジタルスタンプラリーを実施します。

〇協力:上野駅周辺全地区整備推進協議会、上野観光連盟、台東区

○参加方法

① ご自身のスマートフォン端末から「SpotTour」アプリをダウンロードしてください。

② 「SpotTour」アプリ内の検索画面からツアーコード「61500」を検索し、『上野まち・えき回遊スタンプラリー「150年をめぐる旅」』を選択し、「参加する」のボタンを押してください。

③ アプリのマップ上に表示されているスポットの近くまで移動すると、アプリ上にてそのスポットの過去の風景画像とキーワードが入手できます。

④ 10箇所全ての画像とキーワードを揃え、上野駅の「駅たびコンシェルジュ上野」までお越しいただけると、記念品(特製ポストカード)がもらえます。

※記念品受け渡しは、実施期間中「駅たびコンシェルジュ上野」の営業時間内に限ります。

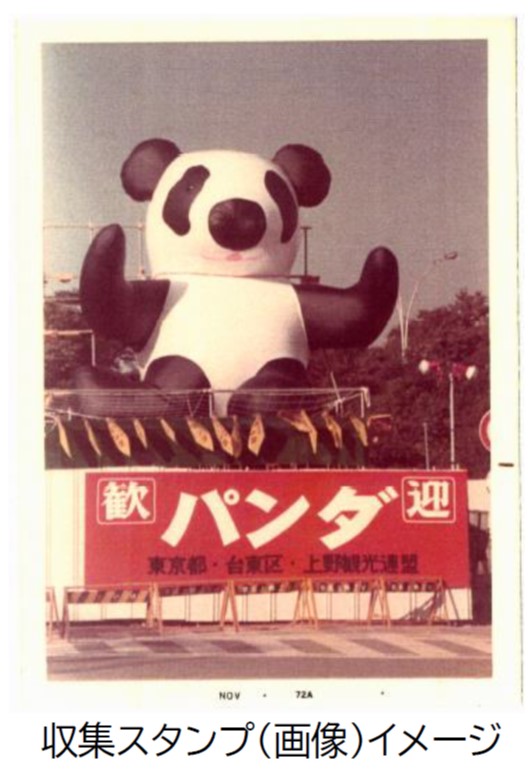

(3) ジャイアントパンダ来日50周年記念ワークショップ

〇日程:2022年10月29日(土)

〇会場:上野駅3階公園口改札脇連絡通路

〇内容:ジャイアントパンダ来日50周年を記念し、下絵のついたトートバッグに色を重ねていくお子さま向けのワークショップを開催します。

※実際はトートバッグの生地の質を活かした、水彩テイストの仕上げになります。

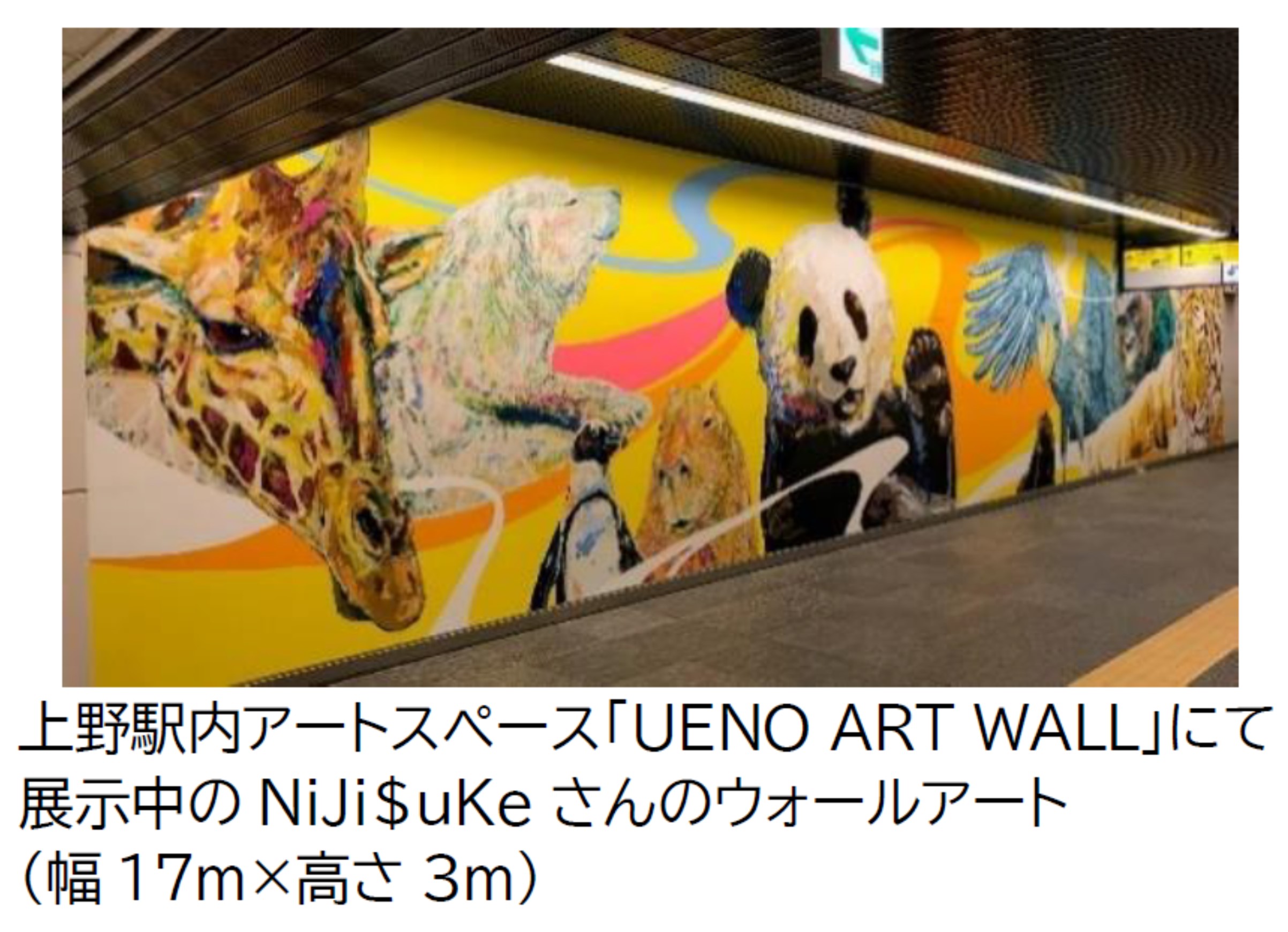

〇協力:アーティスト NiJi$uKe(土居 虹亮)

〇参加方法:JRE MALLより事前にご購入ください。

①販売期間 2022年10月4日(火) ~ 2022年10月29日(土)

②販売ページ https://www.jreastmall.com/shop/c/cI9xx/

③販売価格 3,300円(税込)

2 地方・暮らしとつながる ~新潟・佐渡地域の文化を多様な視点・手法で発信~

(1)伝統芸能五感体験・地域の多様な魅力発信・創造

○期間:2022年10月14日(金)~10月16日(日)

○会場:上野駅 中央改札外グランドコンコース

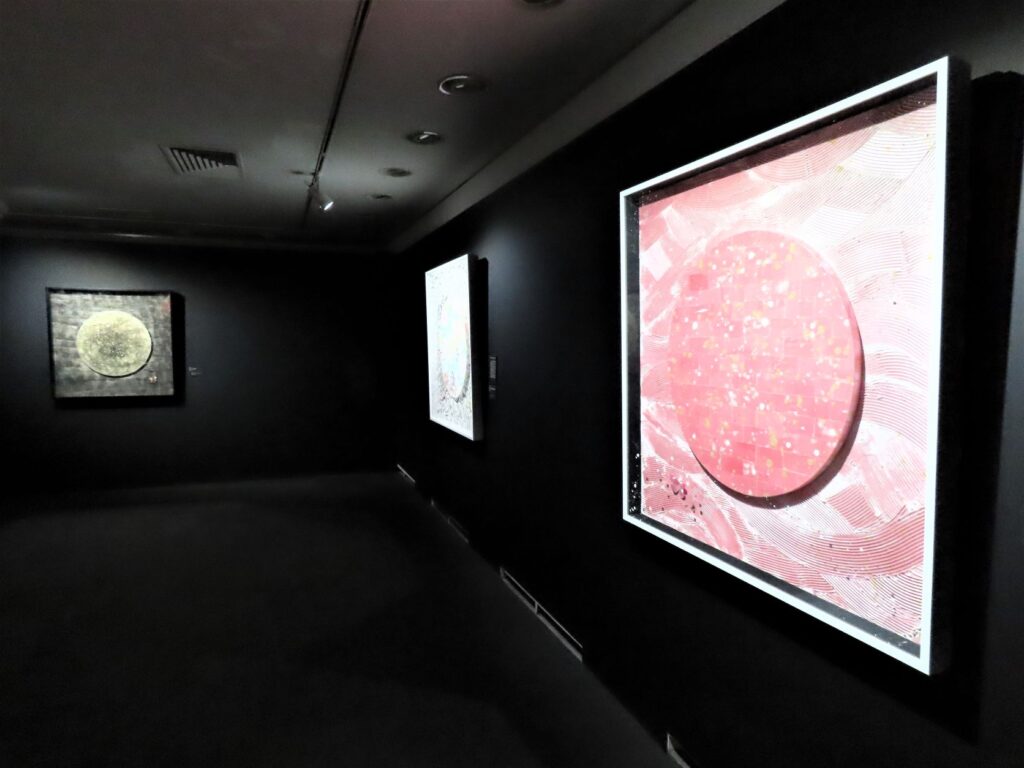

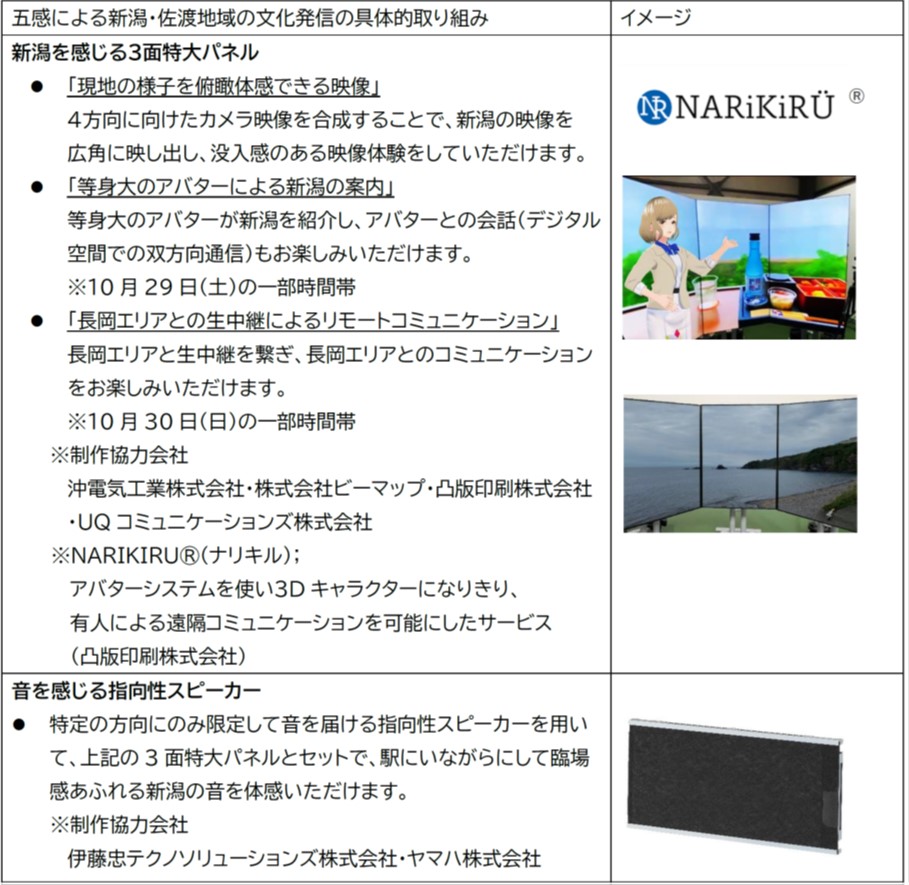

○内容:佐渡を知る・体験する・行きたくなる3日間。55インチの3面特大パネルなどによる佐渡文化紹介のほか、伝統芸能の実演、専用ディフューザーによる香りなど、各種イベントを実施します。

〇主なイベント:伝統芸能「鬼太鼓」・民謡「佐渡おけさ・相川音頭・両津甚句」実演

佐渡出身Youtuberによる「佐渡おけさ」動画配信

Slow Neighborhood※ 発表会「20歳が仕込む佐渡学校蔵の酒」

※地方・都市を身近に感じ、楽しむJR東日本の新しい取組み

※詳細は、公式HP(https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/exhibition/chouekihakuueno/)をご確認ください。

(2)五感体験型 新潟産直市

○日時:2022年10月25日(火)~10月30日(日)10:00~20:00予定

※最終日(30日)のみ18:00終了

○会場:上野駅 中央改札外グランドコンコース

○内容:55インチの3面特大パネルで、まるで現地を実際に訪れているかのような映像をご体験できます。また、指向性スピーカーや専用ディフューザーにより、現地の音や香りを表現。風景・音・香り・味・手触りを感じながら、各地の地産品などを販売します。 10/29(土)には等身大アバターによる新潟案内、10/30(日)には長岡・摂田屋地区とのライブ中継も予定しています。※五感体験装置は「参考2」参照

〇 参加方法:どなたでもご自由にご参加できます。(参加者多数の場合、入場制限あり)

(3)「拉麺STAND」 誕生!最新ラーメン自動調理販売機で新潟ラーメンを体験

○日時:2022年10月14日(金) 9:00 開業

○会場:上野駅 新幹線改札内コンコース地下3階 待合室前

※改札外からご入場される場合は、JR東日本 上野駅を区間に含んだ新幹線の乗車券類または上野駅入場券をお買い求めください。

IC入場サービス「タッチでエキナカ」・在来線の乗車券類ではご入場いただけません。

○内容:上野駅地下3階新幹線コンコース待合室前に、地域の味と地域情報を提供する「拉麺STAND」が誕生。アメリカシリコンバレー発のスタートアップ企業「Yo-Kai Express Inc.」と共に、上野駅構内で地域のラーメンを再現。第一弾は、新潟燕三条エリアの「背脂ラーメン」を開発しました。

〇販売価格:980円(税込) ※Suicaなど交通系電子マネーの決済のみとなります。

3 未来とつながる ~『超駅博 上野』 で活用されているデジタル技術~

①今回実施する「AR車両フォトスポット」は、AR技術を用い、鉄道開業150年にふさわしい歴史的な鉄道車両を、実際に営業している屋内の駅空間に正確に配置する、鉄道業界では世界初の取り組みです。

②五感体験型産直市などでは、五感体験を提供する技術(三面特大パネル、指向性スピーカー、ディフューザーなど)により、風景・音・香りなどを感じながら、従来とは異なるコト体験の物産展をお楽しみいただけます。デジタル技術を活用して地域の文化や芸術を、より身体的にリアル体験いただけます。

③フードテックを活用し、お客さまに地方の豊かな「食」を提供するプラットフォームを構築します。

Yo-Kai Express Inc.が手掛ける「調理機能付き自動販売機」 が、最短90秒程度で調理します。

■「超駅博 上野」 公式HP

https://www.jreast.co.jp/tokyomovinground/exhibition/chouekihakuueno/

<参考1>AR(拡張現実)技術について

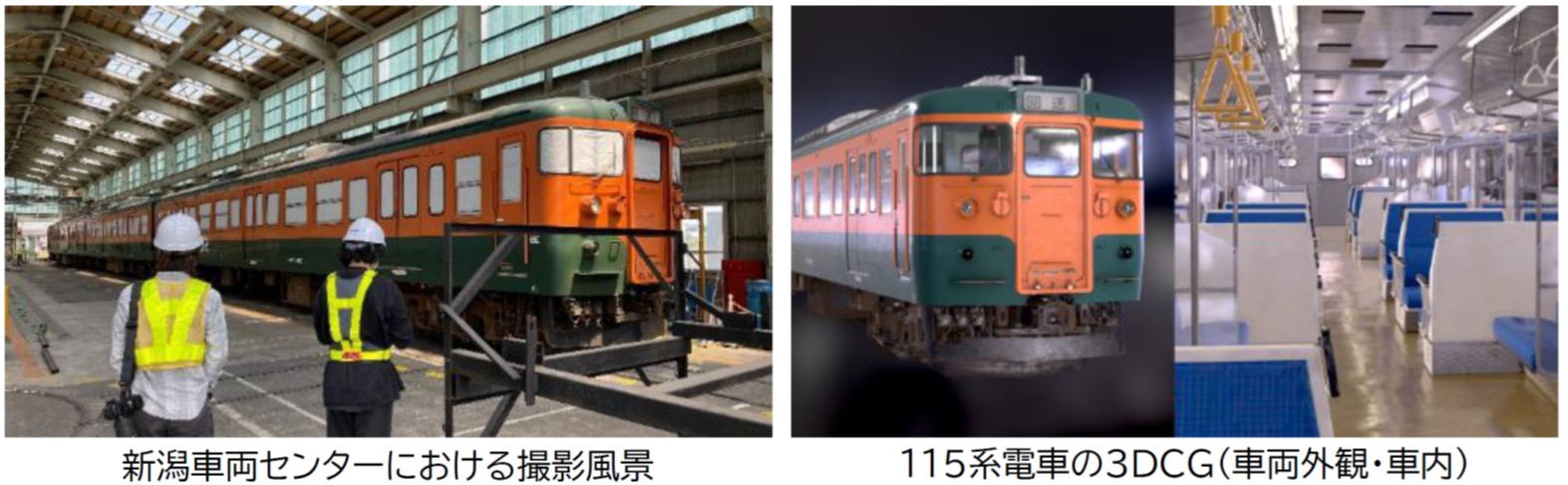

1.鉄道車両3Dモデリングにおける採用技術

半世紀近く走り抜いた、長い歴史を持つ115系電車とEF64形電気機関車を、「あたかも本物の車両」としてARで出現させるため、さまざまな方向から撮影した大量の写真を合成して3DCGを生成する、「フォトグラメトリ」技術を採用しました。CG表現においては、車両の経年変化、傷、補修跡なども再現し、車両本体の鋼材や塗装の質感、車両内は座席モケットから網棚、つり革に至るまで、忠実に表現しています。この、過去に例をみないハイクオリティな鉄道車両3Dモデリングは、SoVeC株式会社の撮影・開発技術によりKDDI株式会社が提供しています。

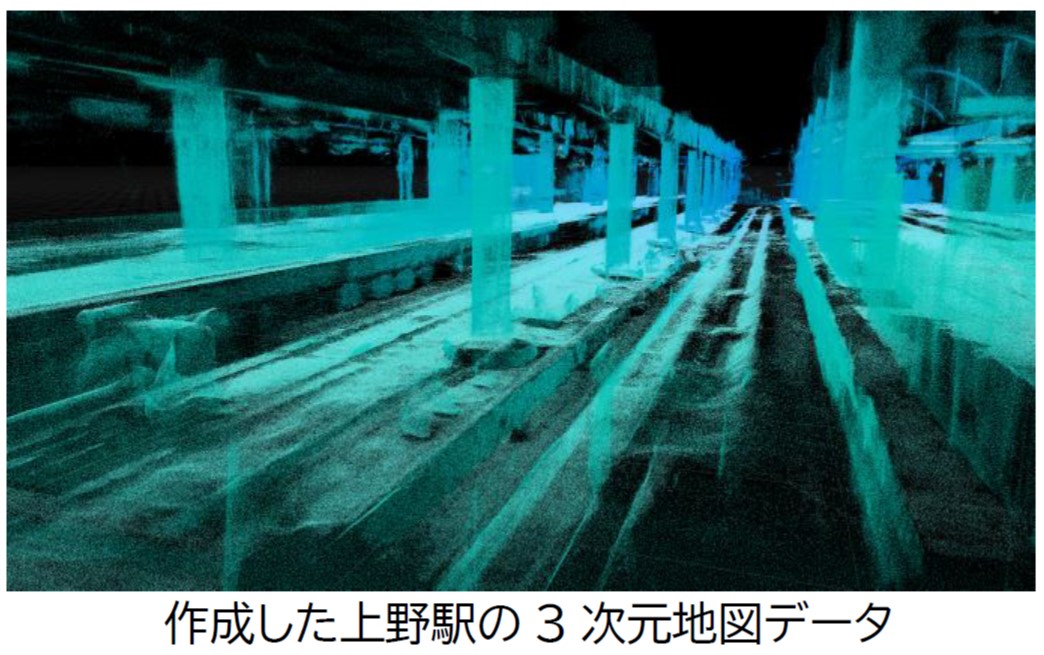

2.AR表示におけるVPS技術 (画像から正確な位置測定を行う技術)

ハイクオリティな車両モデルを、上野駅の線路にARとして正確に表示し、プラットホームや駅構内の柱といった構造を認識して車両の立体感や奥行、構造の影に隠れる表現を行うなど、リアリティを徹底的に追及しています。

今回のコンテンツはSoVeC株式会社、KDDI株式会社が共同開発した「XR CHANNEL」アプリで実現しています。また、駅舎内で正確にARを表示するため、ソニーグループ株式会社のVPS(Visual Positioning System)技術を採用しました。

駅構内の詳細な3次元地図データを作成し、正確で圧倒的なAR体験を実現しました。

3.上野駅15、16番線ホームに出現するAR車両表示イメージ

あたかも本物の車両が上野駅のホームに停車しているような、迫力満点のAR車両が出現します。

<参考2>五感体験装置および技術について

概要

2022年10月14日(金)から10月16日(日)、ならびに10月25日(火)から10月30日(日)までの間、3面特大パネル、指向性スピーカー、ディフューザー、光による床面案内によって、風景・音・香りなどを感じながら、新潟・佐渡地域の文化をお楽しみいただけます。この取り組みは、JR東日本が主催するモビリティ変革コンソーシアムのFuture Lifestyle WGの実証実験の一環です。

記事提供:ココシル上野