東京国立博物館

東京国立博物館平成館では、2019年3月26日(火)~6月2日(日)の期間、特別展「国宝 東寺-空海と仏像曼荼羅」が開催されます。

開催に先立ち行われたプレス向け内覧会に参加しましのたで、その様子をお伝えします。

東寺(教王護国寺)は、平安京遷都に伴い、王城鎮護の官寺として西寺とともに建立されました。唐で新しい仏教である密教を学んで帰国した弘法大師空海は、823年に嵯峨天皇より東寺を賜り、真言密教の根本道場としました。

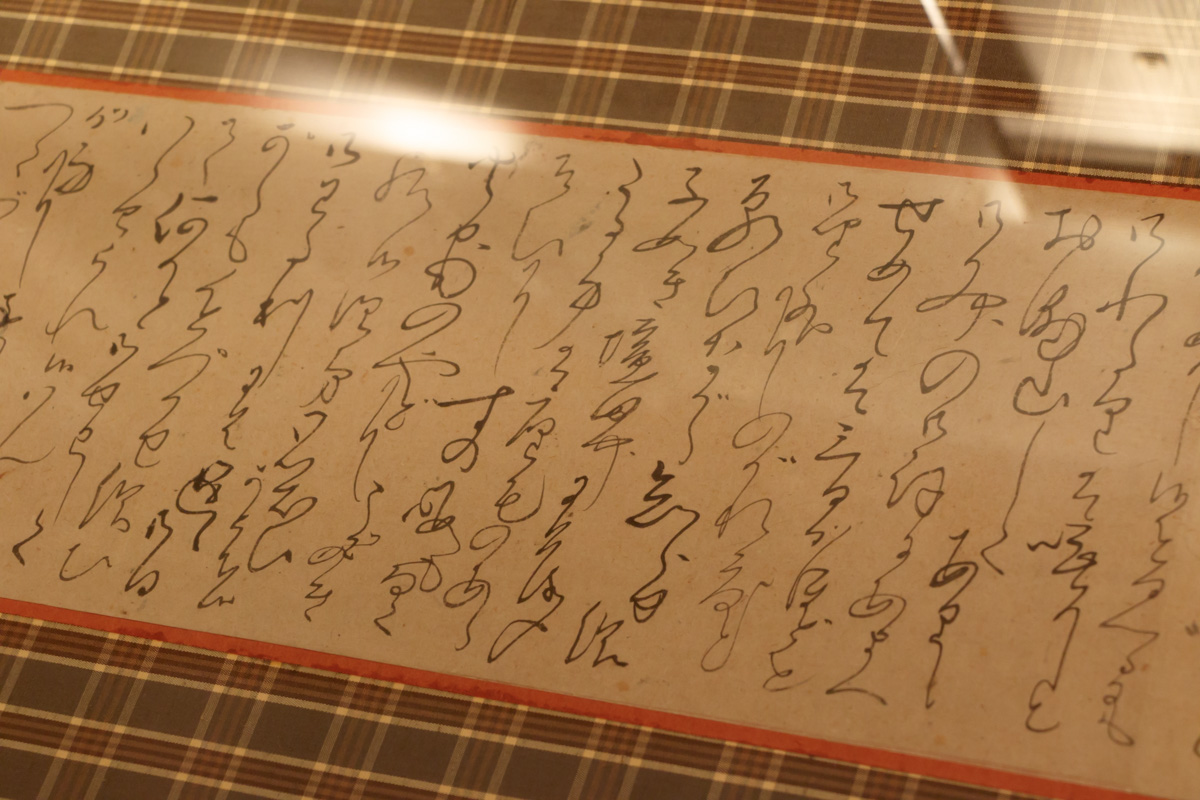

空海は、「密教は奥深く、文章で表すことは困難である。かわりに図画をかりて悟らないものに開き示す」(『御請来目録(ごしょうらいもくろく)』)と語り、造形物を重視しました。このことから、密教美術にはすぐれた名品が数多く残っています。

本展では、空海にまつわる数々の名宝をはじめ、東寺に伝わる文化財の全貌を紹介しています。

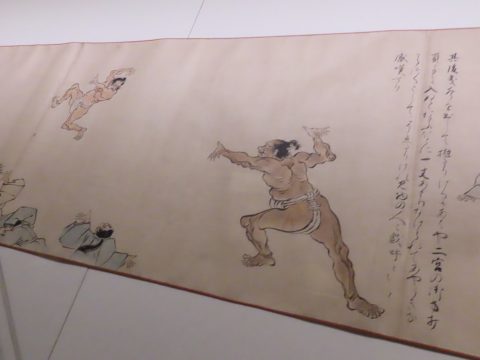

後七日御修法(ごしちにちみしほ)

空海は、経典に従って修法(すほう)を行い効験を得るのが密教と述べています。様々な修法のなかで最も重要なのが、宮中に設けられた密教奏上である真言院(しんごんいん)で行われた後七日御修法です。

国家の安泰や天皇の健康が祈願され、明治以降は東寺で行われています。

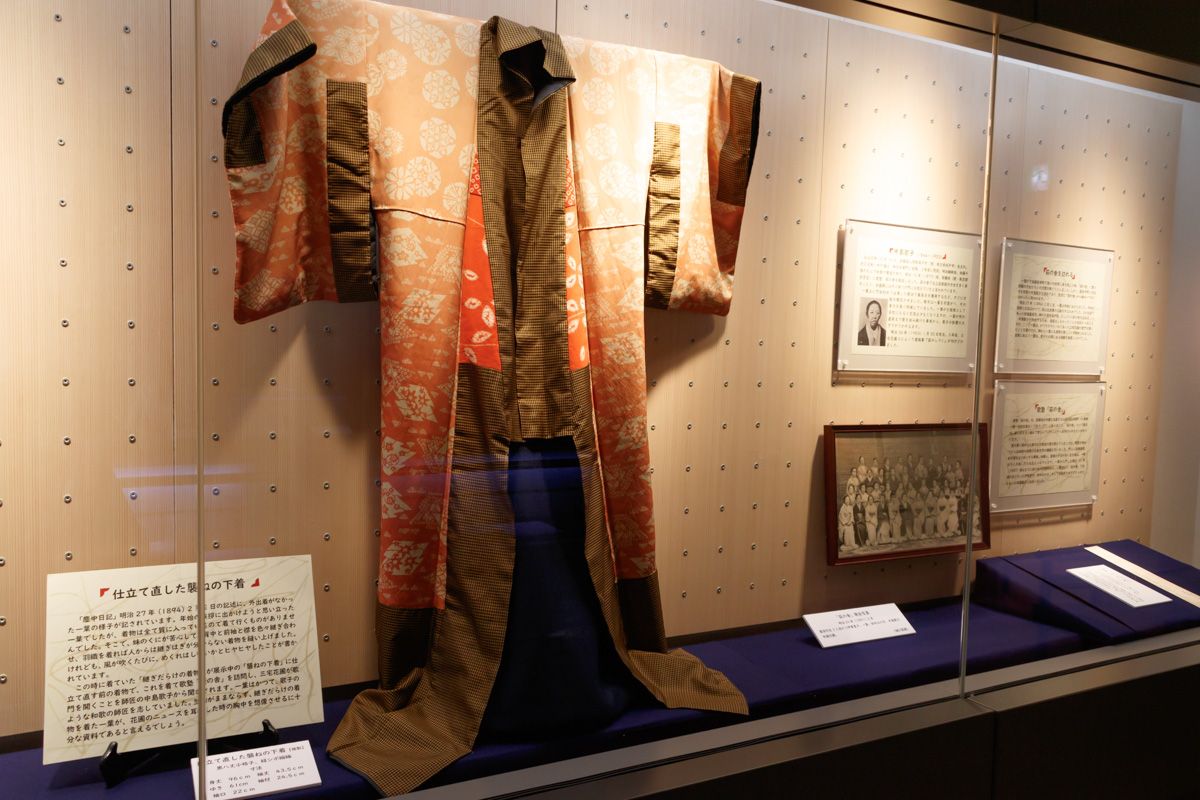

どのような修法が行われているかは明らかにされませんが、本展覧会のために、儀式の際の道場内のしつらえの写真撮影が許可され、その様子が展覧会場に再現されています。貴重な儀式の様子を伺い知ることのできる貴重なチャンスです!

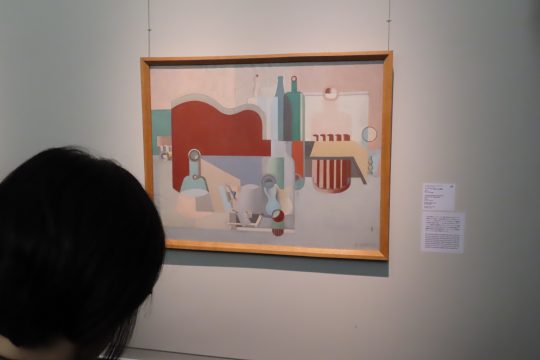

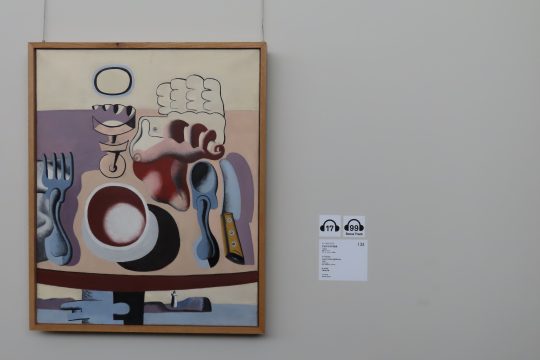

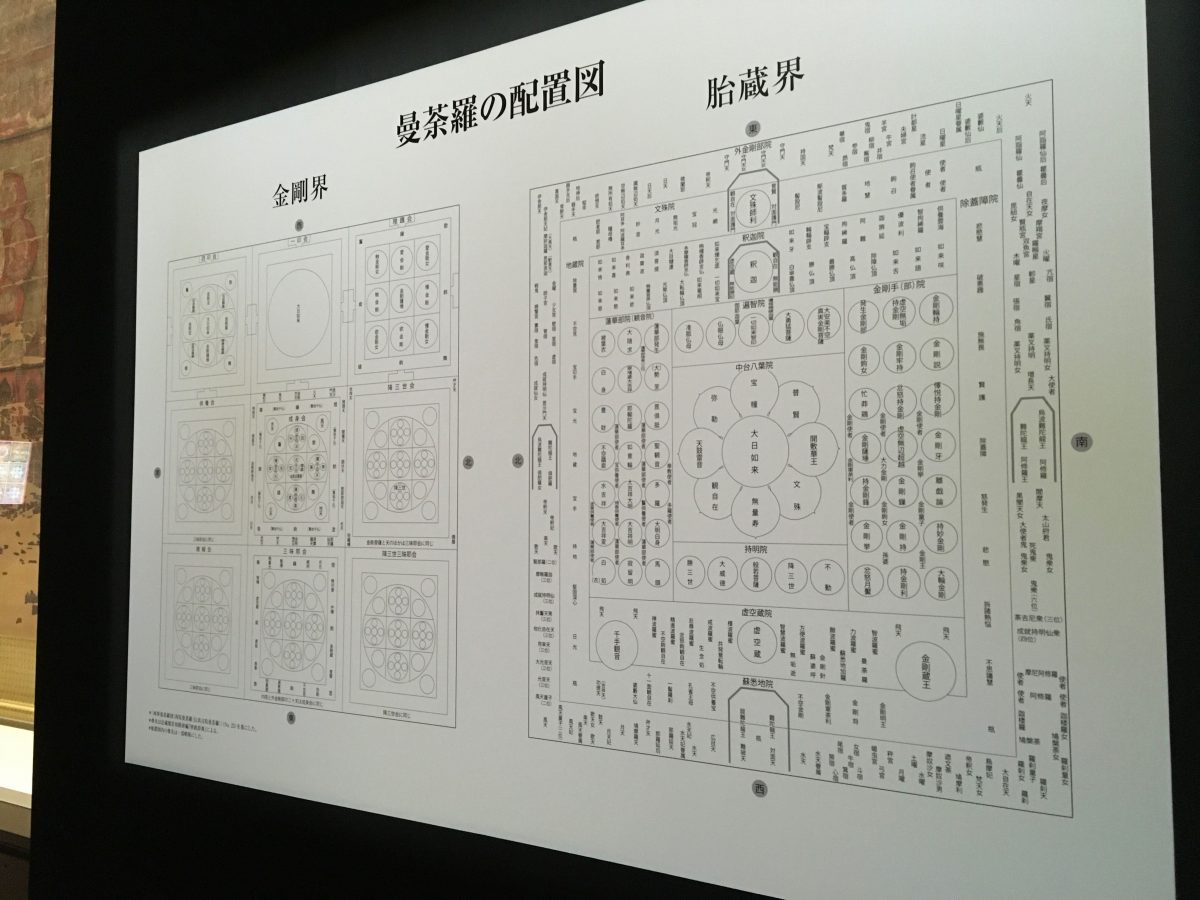

両界曼荼羅(りょうかいまんだら)

曼荼羅とは、仏教の経典の世界観を様々な方法で視覚的にわかりやすく表したもの。空海が重視していた「両界曼荼羅」は、『大日経(だいにちきょう)』と『金剛頂経(こんごうちょうぎょう)』という経典の世界をそれぞれ表した「胎蔵界曼荼羅」と「金剛界曼荼羅」を指します。両界曼荼羅は後七日御修法でも使用されます。

本展では期間中に3組の両界曼荼羅(計6つ)を入れ替えて展示します。

3月26日(火)~4月7日(日)に展示されるのがこちら。空海が中国から持ち帰った彩色曼荼羅(根本曼荼羅)の第二転写本であり、重要文化財に指定されています。

曼荼羅は奥深い密教の教えを誰にでもわかるように示したもの。曼荼羅の配置図も一緒に展示されているので、大日如来を中心とした世界の解読にチャレンジしてみてください。

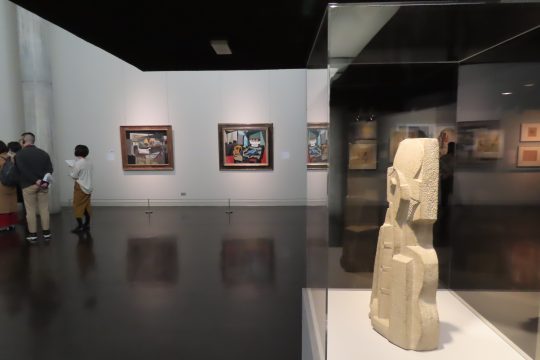

立体曼荼羅

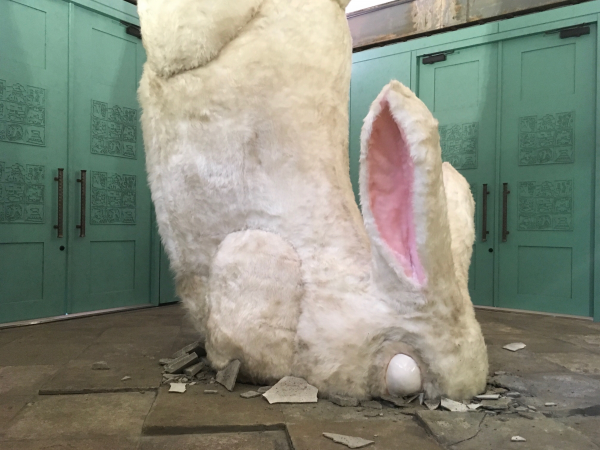

東寺の講堂には、密教の根本経典である『金剛頂経』の世界観を立体的に表したとされる21体の仏像群が並びます。これらの立体曼荼羅は空海が構想したものです。本展にはこれらのうち、史上最多の出品となる15体が展示されています。

空海は「曼荼羅の仏は整然と森の木のように並び、赤や青さまざまな彩色が輝いている」と述べています。金剛界曼荼羅を意識した言葉と考えられています。その言葉のように、広い展示会場に15体の仏像が立ち並ぶ様子は圧巻です。

「仏像界一のイケメン」との呼び声高い帝釈天騎象像もじっくり拝観できます。

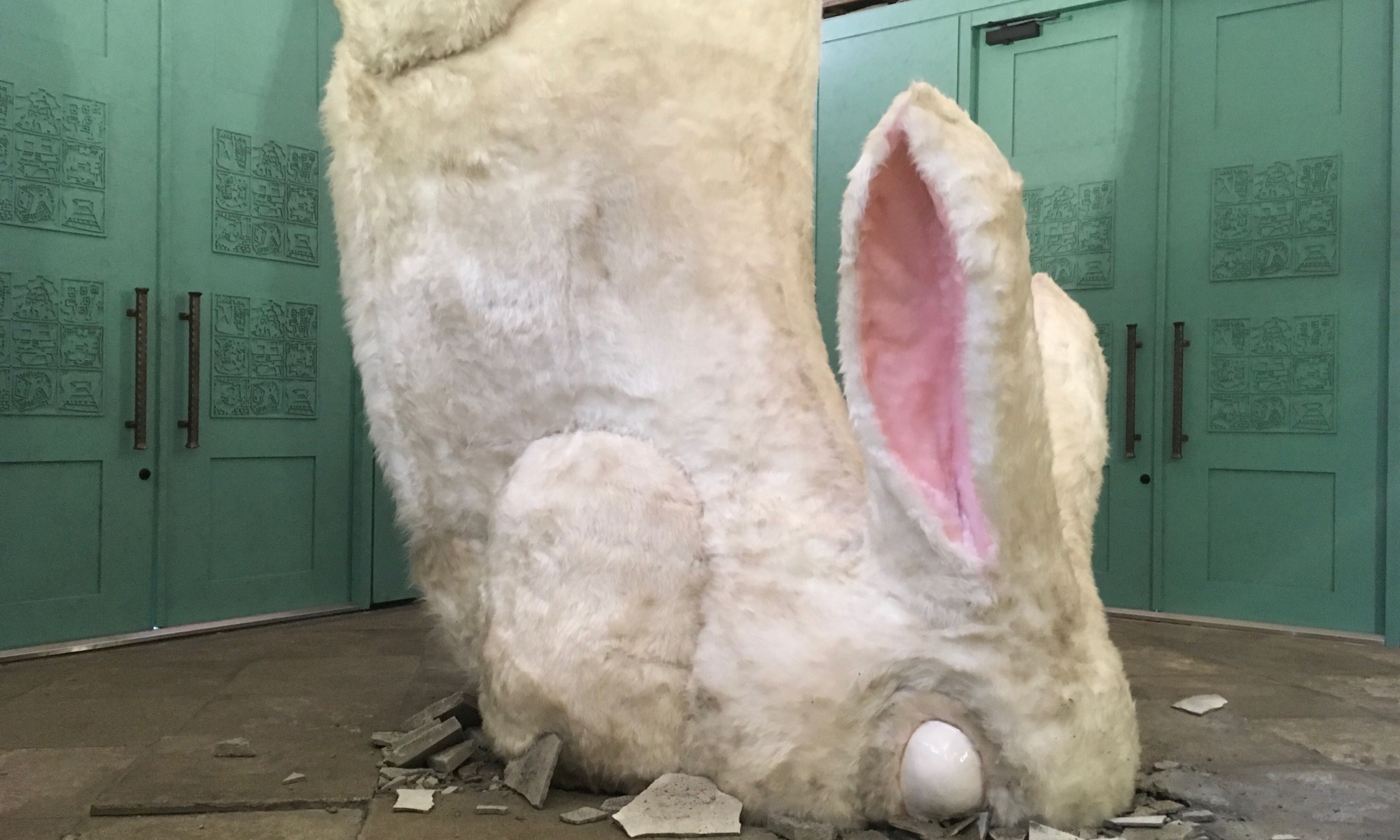

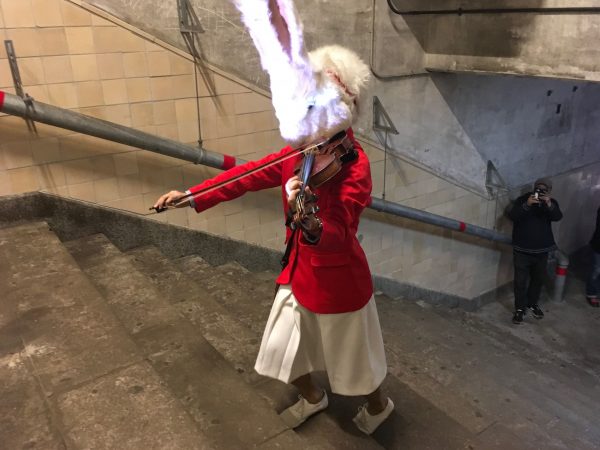

VR作品『空海 祈りの形』

本展開催にあわせ、東京国立博物館地下1階にてVR作品『空海 祈りの形』を上映しています。

空海の入唐から行動建立目での軌跡をたどるほか、立体曼荼羅21体の仏像をVR技術で再現した映像を堪能できます。立体曼荼羅の中央に配置された高さ7メートルの「大日如来」が実物大で投影されるなど、迫力満点です。本展とあわせてぜひお楽しみください!

場所:東京国立博物館東洋館地下1F TNM&TOPPANミュージアムシアター

期間:2019年3月27日(水)~6月30日(日)

上映日時:水・木・金 (12:00、13:00、14:00、15:00、16:00)

土・日・祝・休日(11:00、12:00、13:00、14:00、15:00、16:00)

※特別展期間中[3/26(火)~6/2(日)]の金・土は17:00、18:00追加上映

※所要時間約35分、各回定員90名

鑑賞料金:高校生以上500円 中学生・小学生300円

未就学児、障がい者とその介護者1名無料

※特別展「国宝 東寺ー空海と仏教曼荼羅」チケット提示で100円引き

※総合文化展当日券(一般620円/大学生410円)とセット購入で一般1000円/大学生800円

※開演時間までにチケットをお買い求めください(当日券のみ)。

シアターWEBサイト:http://www.toppan-vr.jp/mt/

開催概要

| 展覧会名 | 特別展「国宝 東寺―空海と仏像曼荼羅」 |

| 会 期 | 2019年3月26日(火) ~6月2日(日) |

| 会場 | 東京国立博物館平成館 (台東区上野公園13-9) |

| 開館時間 | 9:30~17:00(入館は閉館の30分前まで) ※ただし、会期中の金曜・土曜は21:00まで |

| 休館日 | 月曜日、5月7日(火) ※ただし4月1日(月)[東寺展会場のみ開館]、4月29日(月・祝)、5月6日(月・休)は開館 |

| 問合せ | 03-5777-8600(ハローダイヤル) |

| 観覧料 | 一般1600円(1400円/1300円)、大学生1200円(1000円/900円)、高校生900円(700円/600円) ※中学生以下無料 ※( )内は20名以上の団体料金 ※障がい者とその介護者一名は無料。入館の際に障がい者手帳などを要提示。 |

| 公式サイト | https://toji2019.jp/ |

記事提供:ココシル上野