浅草公会堂

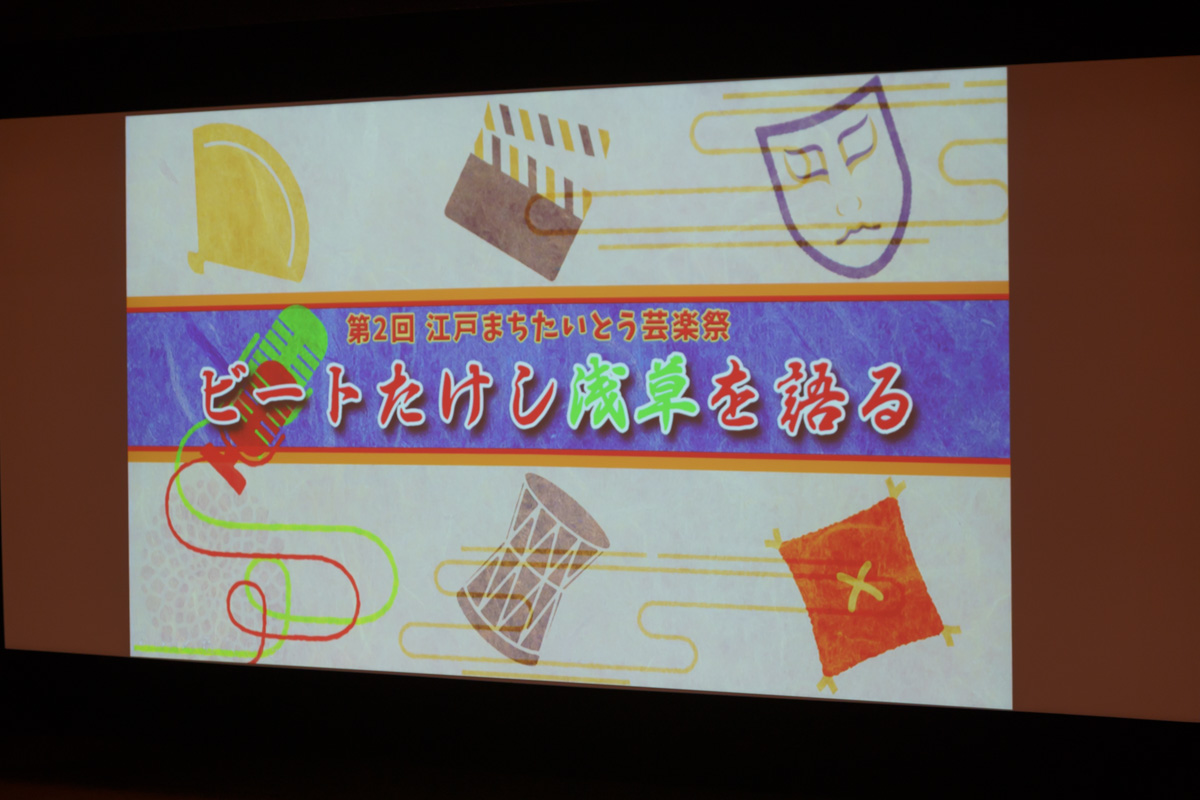

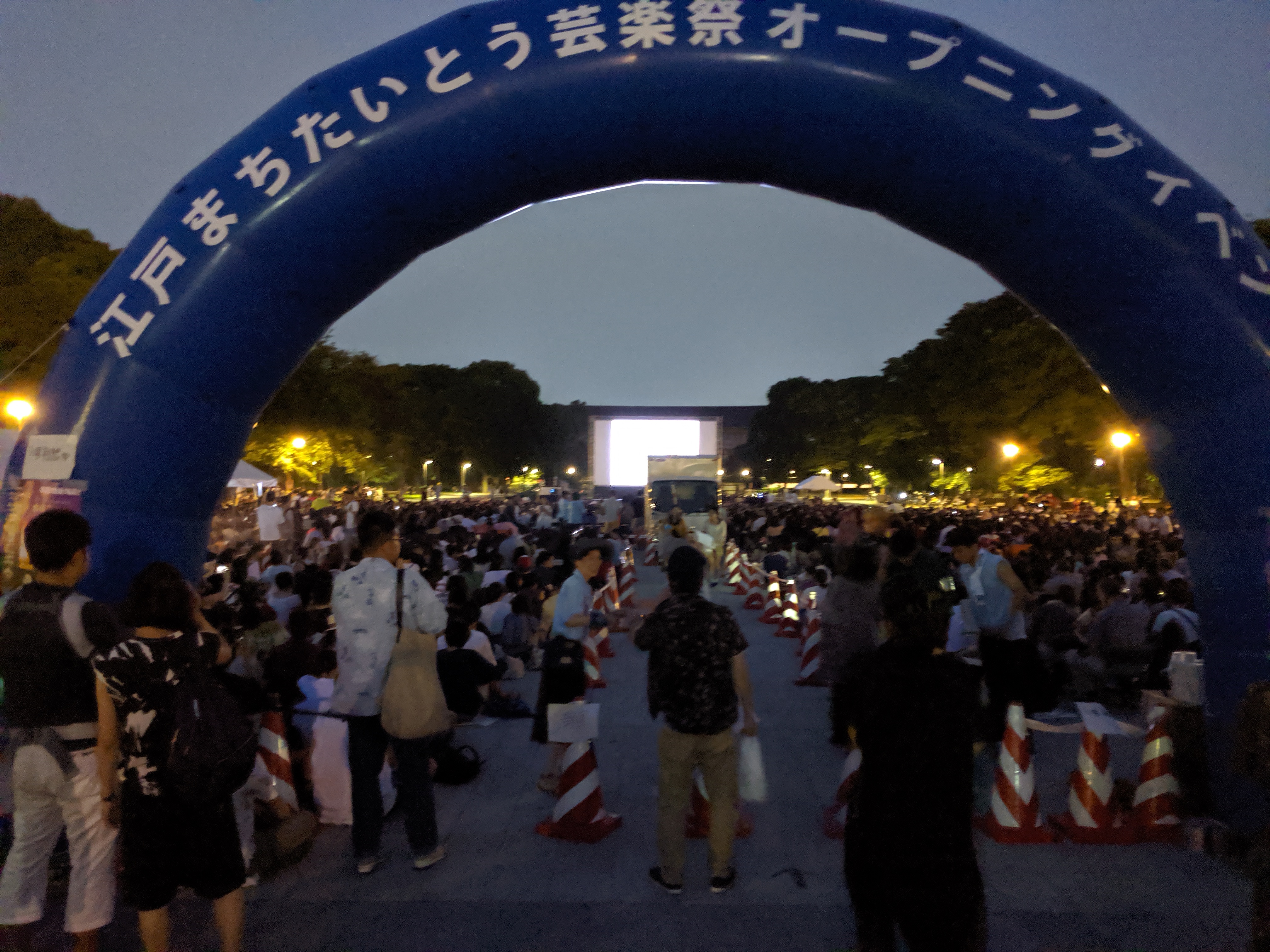

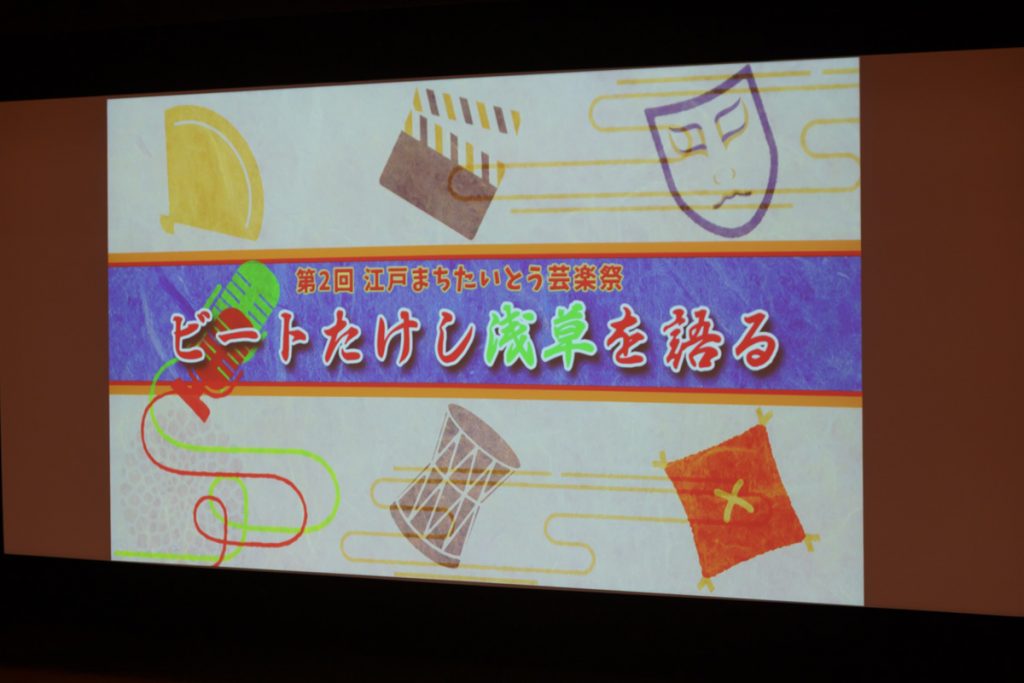

8月18日(日)~10月26日(土)の期間、「第2回江戸まち たいとう芸楽祭~夏の陣~」が開催されています。このイベントは、豊かな人情、絆、進取の気性など、先人たちが育み、守り、現代へ継承してきた多彩な芸能・芸術文化を、肩肘張らずに楽しむことができるお祭りです。

10月15日には、「ビートたけし~浅草を語る~」が開催されました。

芸楽祭の実行委員会名誉顧問であるビートたけしさんが登場したこのイベント。

たけしさんは、何を語るのか?

今回、その様子を取材しましたので、ご覧ください。

今回のイベントは、第1部で漫才、お笑い、浪曲、落語、

第2部でたけしさんのトークショーと、2部構成となっています。

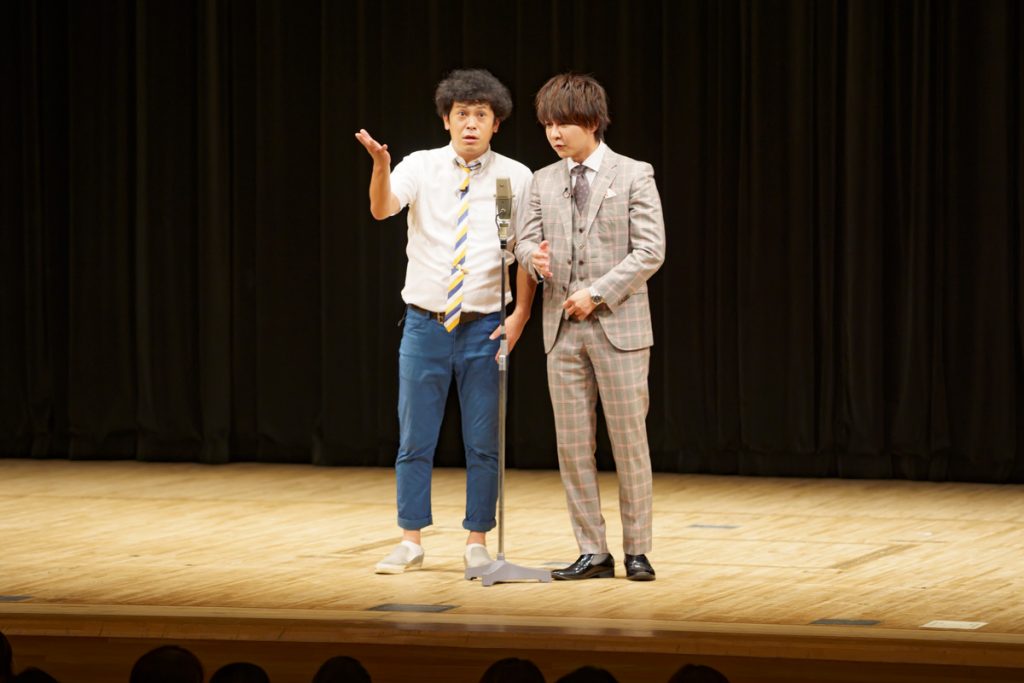

第1部トップバッターは、2017、2018年の2年連続でTHE MANZAI(ザマンザイ)たけし賞を受賞している流れ星(漫才)です。

客席に乱入したり、予想外の動きをする、ちゅうえいさんのギャグと瀧上 伸一郎(たきうえ しんいちろう)さんの落ち着いたツッコミで、お客さんのつかみは、OK。すっかり2人のペースに引き込まれてしまいました。

次に、2004年に大ブレイクした、ピン芸人ヒロシ(お笑い)の登場です。

伏し目がちに「ヒロシです・・・」と自虐ネタを繰り広げるヒロシさん。

悲しくもユーモラスなそのネタは、他の追随を許しません。

そのネタの一言一言に、会場は沸きあがります。

3番目は、玉川太福の浪曲です。

太福さんが舞台に上がると、会場からは、「だいふくー!」と大きな掛け声が。

浪曲の楽しみ方、盛り上がり方を、お客さんに分かりやすく説明したあと、現代風にアレンジした浪曲を披露。一体感のある笑いと拍手が会場を包み込みました。

最後に、古今亭菊之丞の落語です。

皮肉の効いた枕でお客さんの心を掴んだあと、古典落語「替り目」を披露。酔っ払いの男とその妻のとぼけた会話を洗練された話芸で聞かせます。菊之丞さんは、現在放送中の大河ドラマ「いだてん」で、たけしさんが演じる古今亭志ん生や他の出演俳優さんの落語指導もされています。

第2部

ついに、ビートたけしの登場です。

オープニングのMCの話では、たけしさんがテレビ番組の収録で、まだ会場に到着していないとのことで、トークショーの開催自体が危ぶまれていましたが、実はそれはネタ。初めから会場に来ていたたけしさん。

ご自身の子ども時代から慣れ親しみ、芸人になるきっかけとなった浅草。この地で出会った個性的な人たちについて、持ち前の毒舌を交え、元・付き人のアル北郷さんとともにテンポ良くしゃべり倒していきます。

たけしさんの止まらない毒舌に、お客さんが爆笑し続けていたのが印象的でした。

エンディングは、たけしさんを交え、演者さんが舞台に集合。

そこでもたけしさんの毒舌は、止まりません。

お客さんも、演者さんも、たけしさんのテンポの良い語りに笑いっぱなしでした。

まとめ

第2回江戸まち たいとう芸楽祭~夏の陣~「ビートたけし~浅草を語る~」の体験レポートをお伝えしました。

テレビ画面では中々感じることができない、演者とお客さんの両方で作り出す舞台演芸ならではの笑いに、会場全体は一体感が生まれ、楽しい時間が流れていました。

第2回江戸まち たいとう芸楽祭の夏の陣は、10月26日(土)で終了しましたが、来年令和2年(2020年)1月~は、冬の陣が開催されます。

映画・芸能・演劇といった多種多様なイベントが目白押しの江戸まち たいとう芸楽祭。今後も目が離せません。

江戸まち たいとう芸楽祭概要

| 会期 | 2019年8月18日(日)~2020年2月15日(土) |

| 会場 | ○上野地区 上野恩賜公園噴水前広場・御徒町南口駅前広場ほか ○谷中地区 防災広場初音の森 ○北部地区 山谷堀広場ほか ○南部地区 蔵前小学校 ○浅草地区 東本願寺・浅草公会堂ほか |

| 公式HP | http://www.taitogeirakusai.com/ |