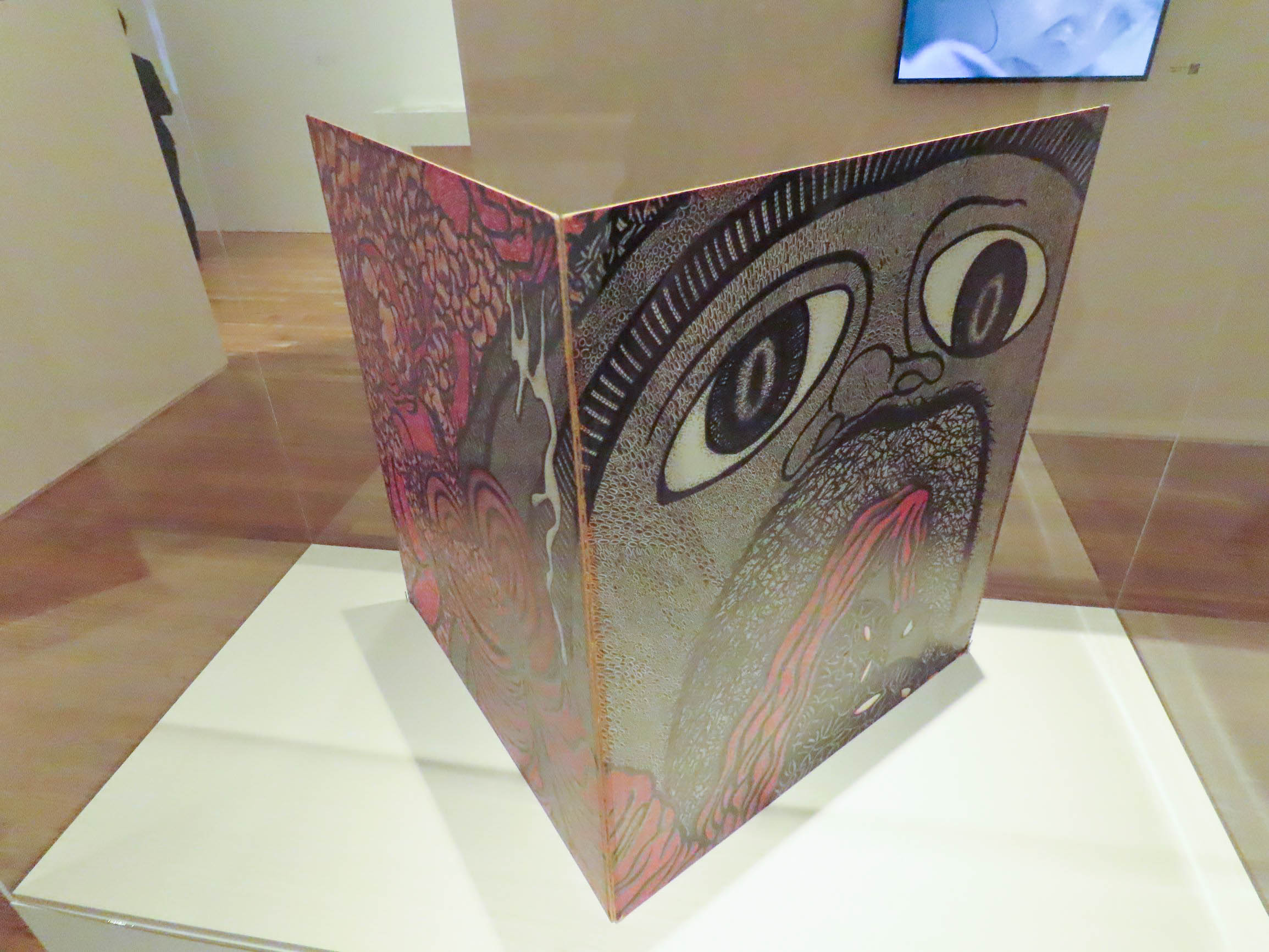

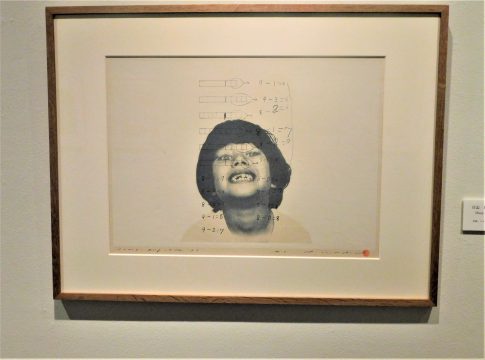

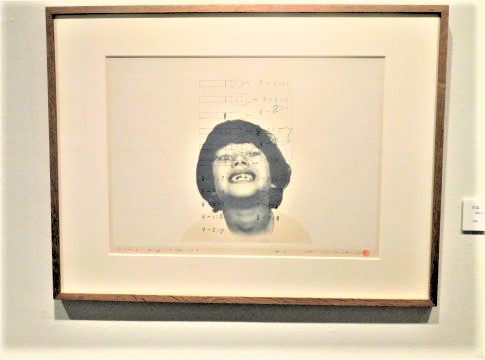

野田 哲也「日記1979年8月10日」木版、シルクスクリーン、和紙 49.0×63.7cm 1979年 上野の森美術館

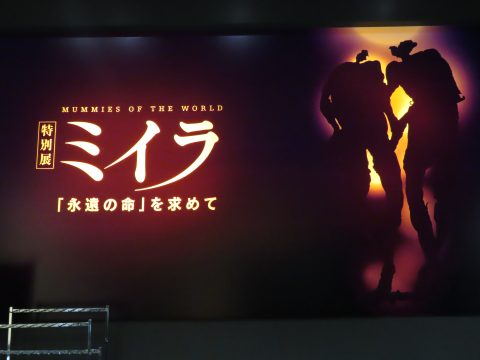

2020年7月23日(木・祝)より、上野の森美術館にて、上野の森美術館所蔵作品展「なんでもない日ばんざい!」

「なんでもない日ばんざい!」について

上野の森美術館では、1983年から今まで38回開催してきた上野の森美術館大賞展の受賞作品を多数所蔵しています。

今回の展覧会「なんでもない日ばんざい!」は、「なんでもない、どこにでもある日常」をテーマに、コロナ禍で、私たちの行動に様々な制限が強いられる中、こんな時期だからこそ見てみたいという作品を約80点展示します。

(「なんでもない日ばんざい!」公式サイト: http://www.ueno-mori.org/specials/2020/nandemonaihi/ )

展覧会の構成と編集部注目作品を紹介します。

展覧会は、5章から構成されており、作品の題材や視点が、徐々に日常の内側から外側、身近なものからより遠いものへとひろがっていくよう構成されています。

第1章「日常のなかに」

日常の「核(コア)ともいえる家や室内、身の回りの光景、自分自身やすぐそばにいる親しい人を描いた作品など、展覧会のテーマ、「なんでもない、どこにでもある日常」を感じる一番代表的なイメージ群です。

☆藤井 由隆 「花束」

まっすぐと、強いまなざしでこちらを見つめる女性。

藤井 由隆 「花束」油彩 F100 第35回 優秀賞 上野の森美術館

☆八嶋 洋平 「プラスチックガール」

壁にもたれかかる桃色の少女の人形。

八嶋 洋平 「プラスチックガール」 油彩 F100 第36回 絵画大賞 上野の森美術館

第2章「日常から絵画へ」

日常は、絵画の世界への入り口でもあります。

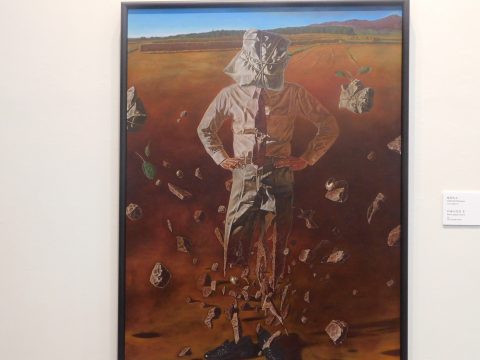

☆原田 久万 「日本の行方 Ⅱ」

顔に布を被る男。

原田 久万 日本の行方 Ⅱ 油彩 F80 第10回 佳作賞 上野の森美術館

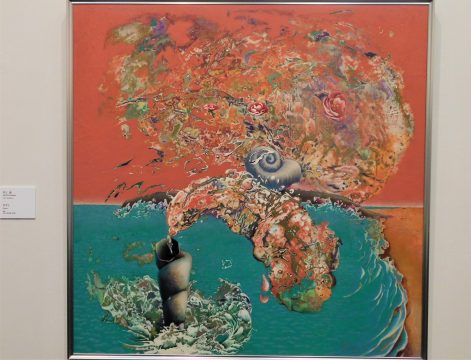

☆井上 猛 「きざし」

カタツムリの殻のようなものの中から飛び出す大きな魚と殻に吸い込まれるエビのような生き物。

井上 猛 「きざし」 油彩 S80 第8回 佳作賞 上野の森美術館

第3章「動物」

現代社会においての動物は、人間にとってどういう存在なのでしょう?

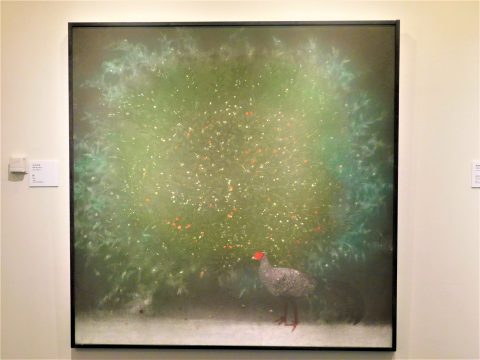

☆大村美玲 「間」

大きな樹と、その近くに佇む鳥。

大村美玲 「間」 日本画 S100 第37回 優秀賞 上野の森美術館

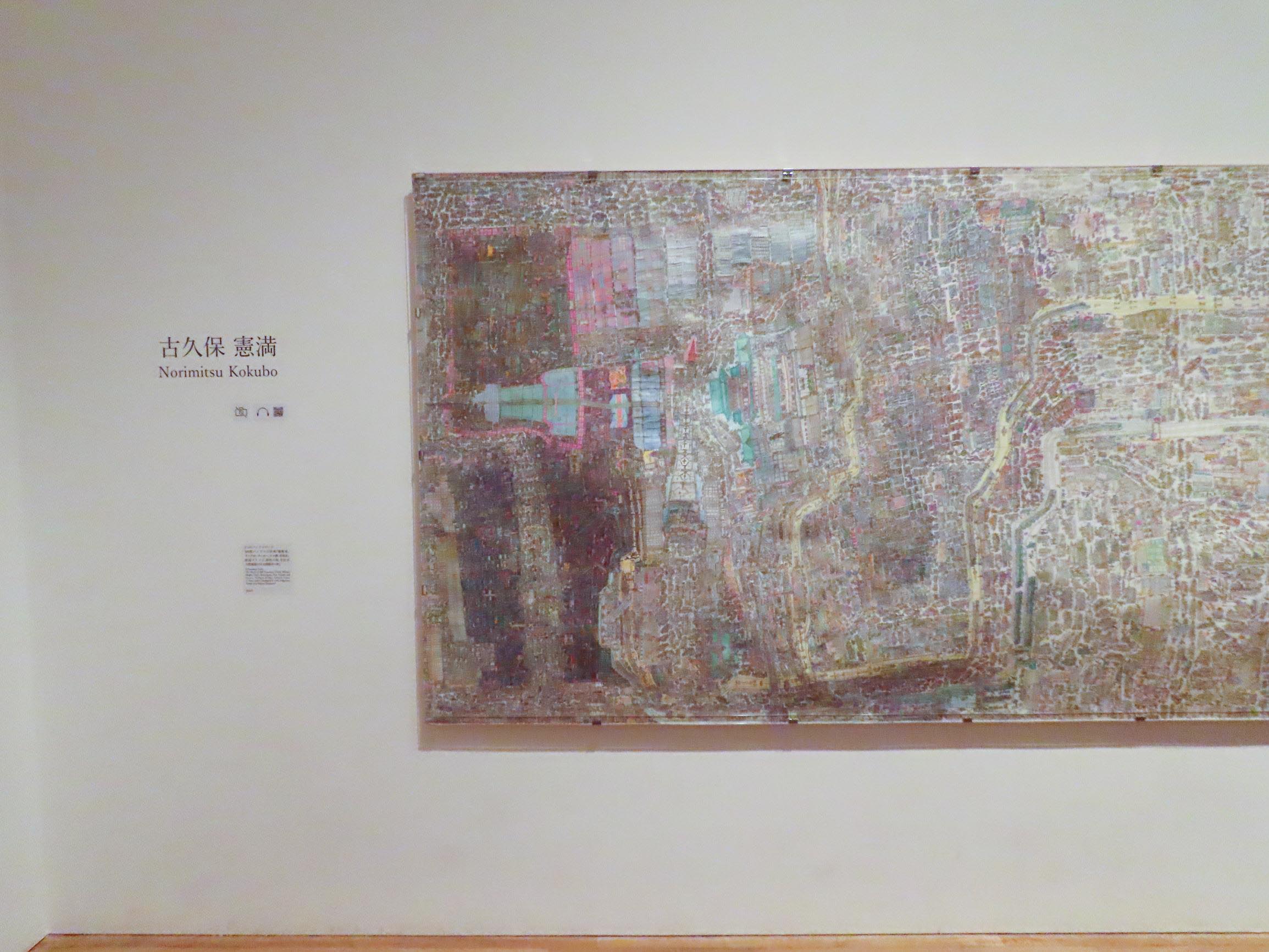

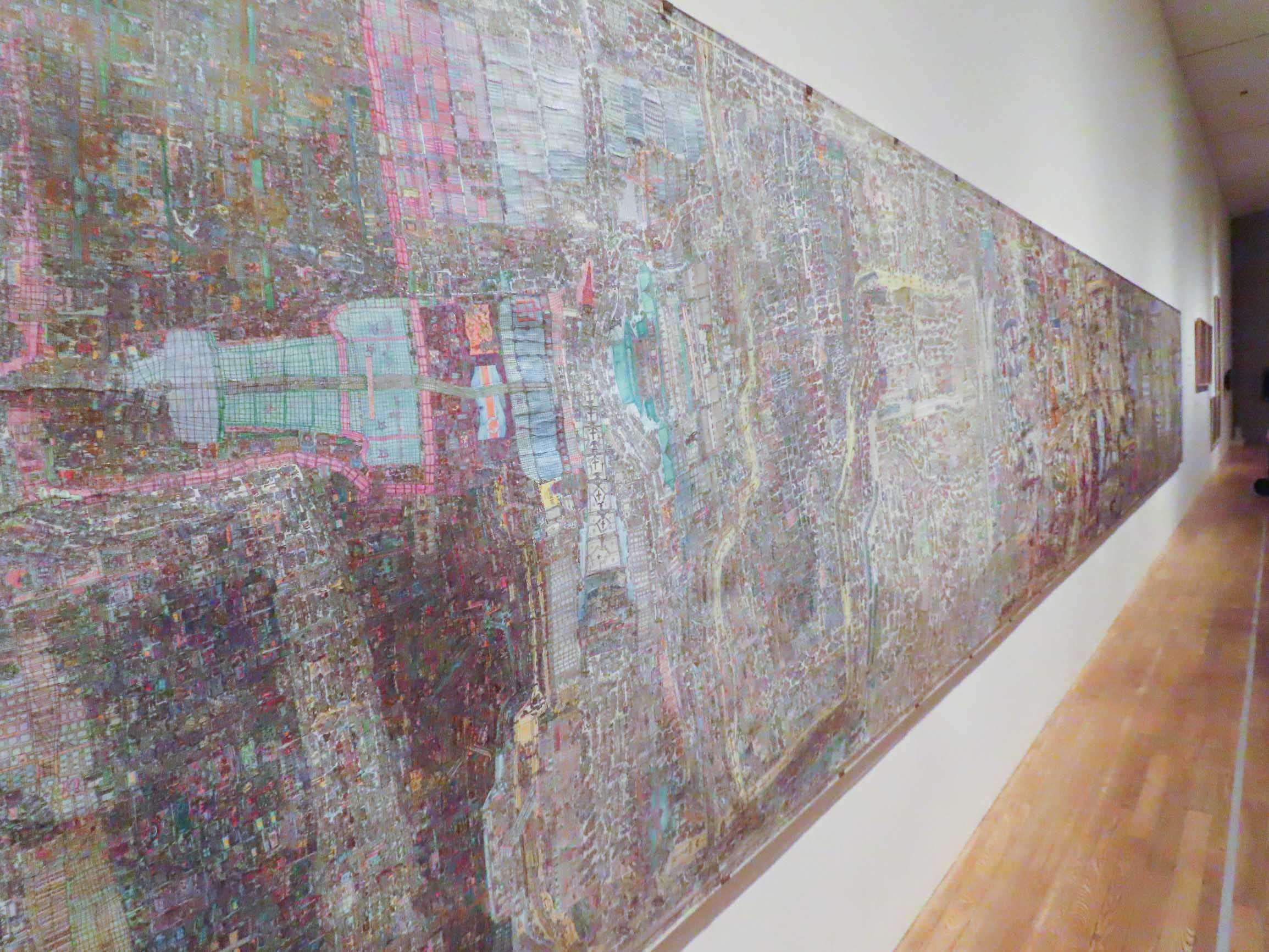

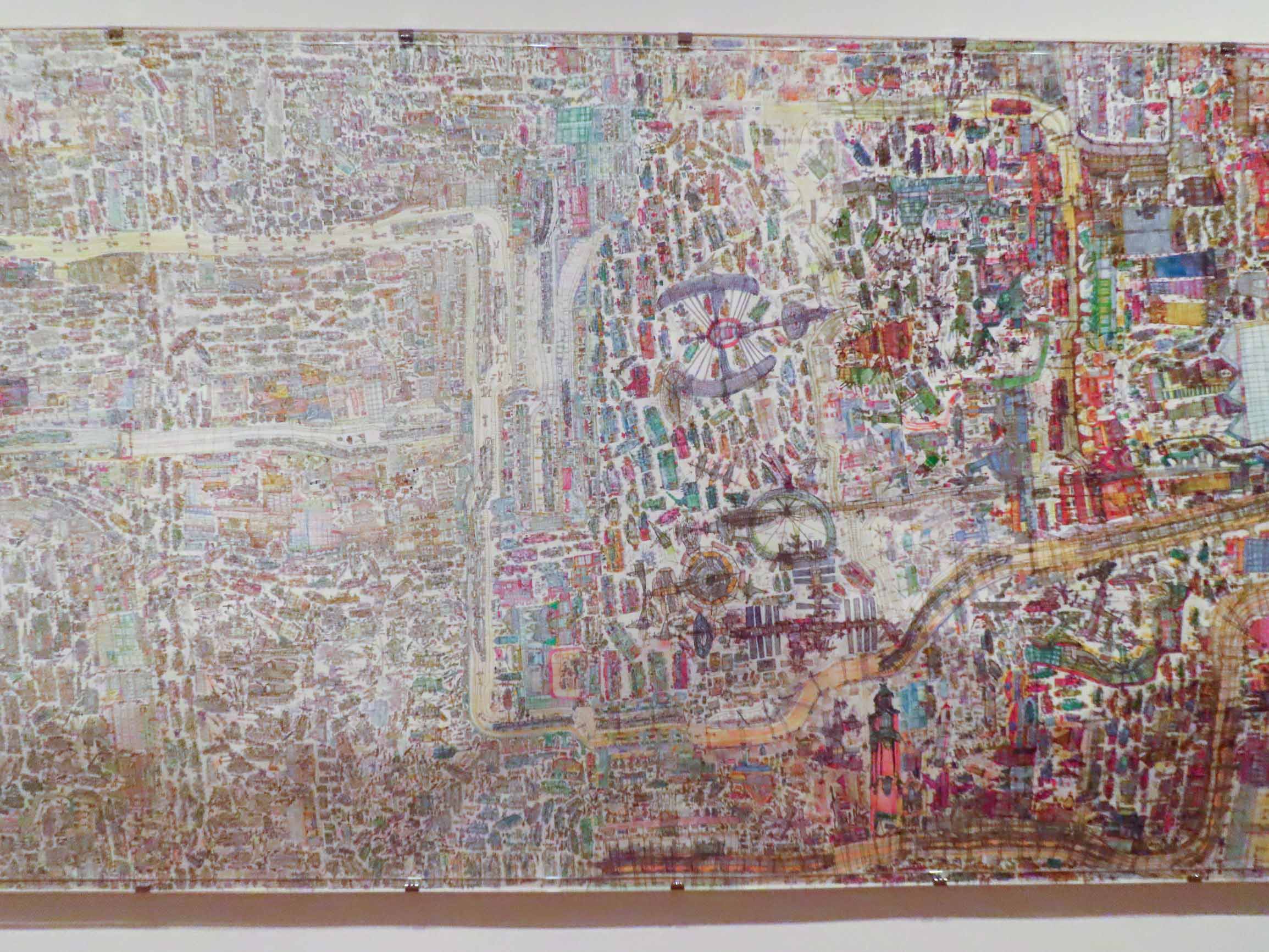

第4章「風景」

第4章は、第1章で紹介した室内などの手の届く範囲の風景よりももっと広い、遠い風景や俯瞰した風景が中心の展示となります。

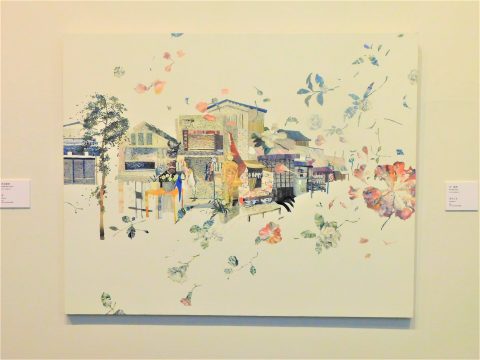

☆呉 梨沙 「あさくさ」

誰もが知っている浅草の風景が、季節の移ろいを象徴する花とともに描かれています。

呉 梨沙 「あさくさ」油彩 F100 第29回 優秀賞

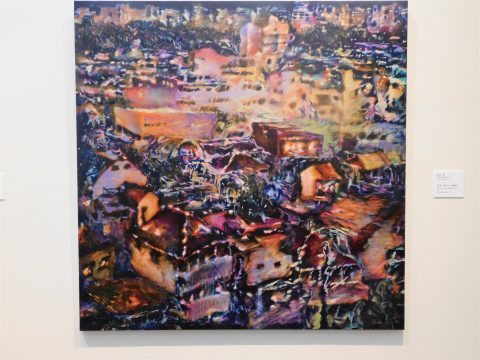

窓の外に広がる夜景を描いた作品。

茂木 瑶(もてぎたまな)「星座ー窓からの風景ー」油彩 S100 第32回 優秀賞

第5章「広がる想像」

実際の日常がいくら狭く、限られたものであっても、私たちは想像力を用い、物理的な制約を補うことができます。

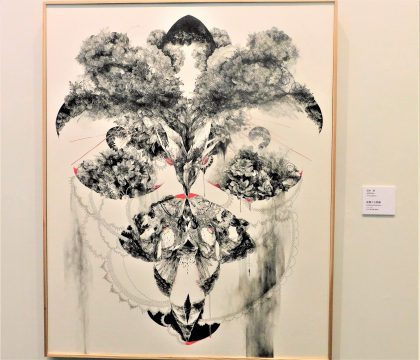

☆青木萌 「覚醒する情動」

花瓶に植えられた花から蝶のような、別の生命のようなものが誕生しています。

青木萌 「覚醒する情動」ミクストメディア F100 第33回 優秀賞

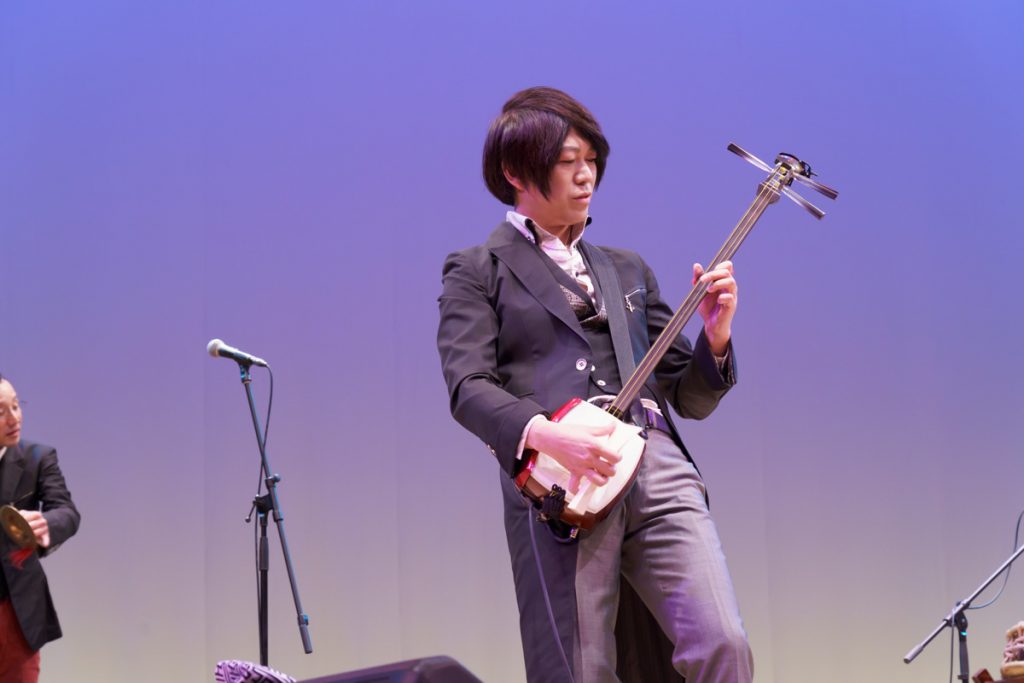

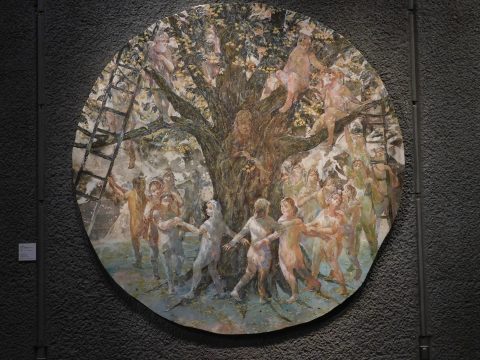

[特集展示] 野田哲也 版画 < 日記>シリーズ

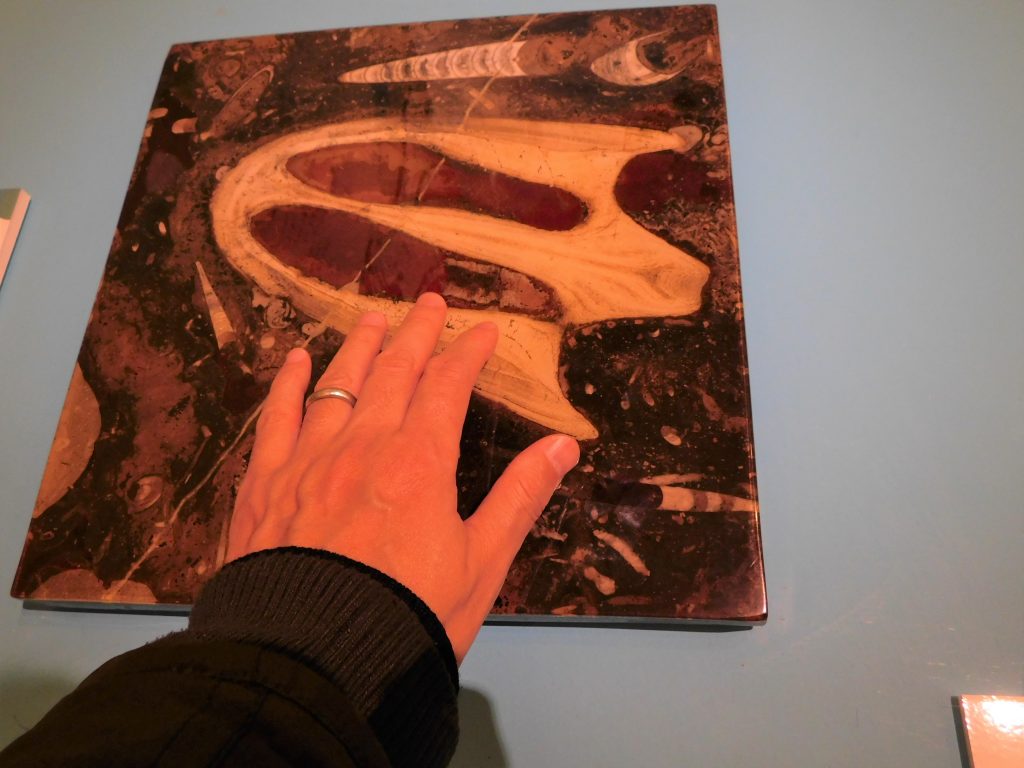

☆野田 哲也「日記1979年8月10日」

野田哲也が、当時幼かった息子さんを題材にした作品。

野田 哲也「日記1979年8月10日」 木版、シルクスクリーン、 和紙 49.0×63.7cm 1979年 上野の森美術館

※特集展示は、展示替えがあります。

前期:7 月23 日( 木・祝)~8 月10 日( 月・祝)

まとめ

上野の森美術館所蔵作品展「なんでもない日ばんざい!」について、お伝えしてきました。

そして、作品に触れたあとは、なんでもない日々の大切さを噛みしめることでしょう。

※会場では、新型コロナウイルス対策として、検温の実施、手指の消毒の依頼をしております。

開催概要

タイトル : 上野の森美術館所蔵作品展 なんでもない日ばんざい!会 場 : 上野の森美術館 〒110-0007 東京都台東区上野公園1-2会 期 : 2020年7月23日(木・祝)-8月30日(日)休 館 : 月曜日(ただし8月10日は開館)、8月11日(火)時 間 : 午前10 時─午後5 時(入場は閉館30 分前まで)主 催 : 日本美術協会 上野の森美術館、フジテレビジョン後 援 : フジサンケイグループ

チケット情報

*この展覧会は日時予約制です

①10:00~10:59 ②11:00~11:59 ③12:00~12:59 ④13:00~13:59

ご来館前にあらかじめ下記(e+ イープラス、ファミリーマート店舗)で日時指定券を購入のうえ

ネット環境をお持ちでない方へ

※入替制ではございません。 ※指定時間内にご入場ください。

入場料: 一般1000 円、大学生500 円、高校生以下無料

※障がい者とその付き添いの方1名は無料、入館の際に障がい者手帳などをご提示ください。

販売期間

①2020 年7月10日(金)10時~

②2020 年7 月22 日( 水) 0 時~

販売場所 e+(イープラス) / QRチケット 【WEB 販売】 https://eplus.jp/ueno-mori/

【 コンビニ店頭販売】 ファミリーマート店内Famiポート

※ファミリーマート店頭購入方法 https://www.family.co.jp/services/famiport.html

・当館内で新型コロナウイルスの感染者が確認された場合、上野の森美術館ホームページにその情報を掲出いたします。

※タイトルについて

「なんでもない日ばんざい!」は、もともとルイス・キャロルの「鏡の国のアリス」に出てくる「誕生日じゃない日のプレゼント」(un-birthday present)という言葉に由来。ディズニーの「不思議の国のアリス」では、「お誕生日じゃない日のうた」のなかに「なんでもない日おめでとう!」(A Very Merry Unbirthday To You)という歌詞がある。

その他のレポートを見る