上野の森美術館

原 泰久原作の漫画『キングダム』の展覧会「キングダム展 -信-」が、東京・上野にある上野の森美術館にて開催中です。*会期は2021年6月12日(土)から7月25日(日)まで。

作者全面監修のもと作り上げられた「キングダム展 -信-」

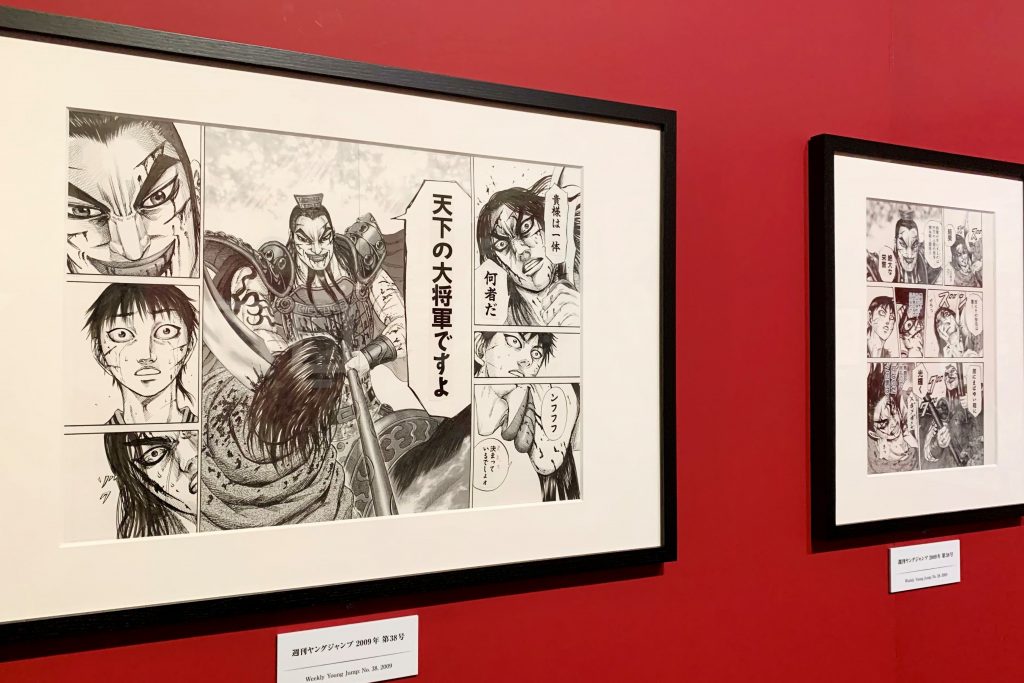

「週刊ヤングジャンプ」(集英社)で連載中の大人気漫画『キングダム』は、春秋戦国時代の中国を舞台に、天下の大将軍を目指す元下僕の少年・信(しん)と、後に始皇帝となる秦の若き王・嬴政(えいせい)が中華統一を目指す物語です。

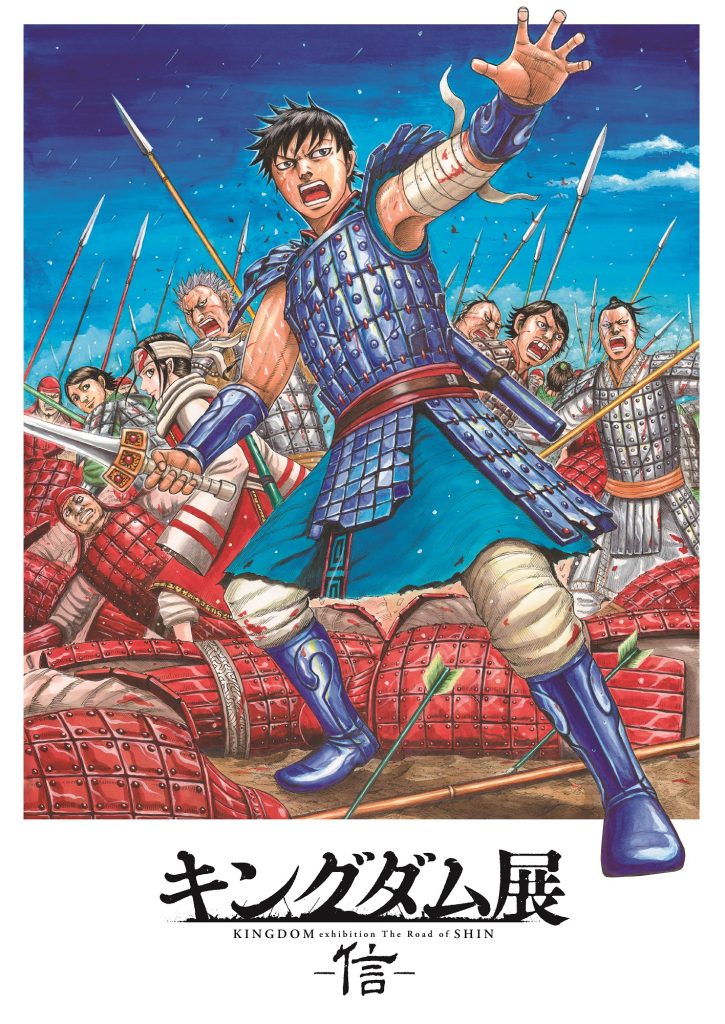

その『キングダム』の連載開始15周年を記念して企画されたのが今回の「キングダム展 -信-」。迫力ある作品世界に没入できる、過去最大規模の原画展です。

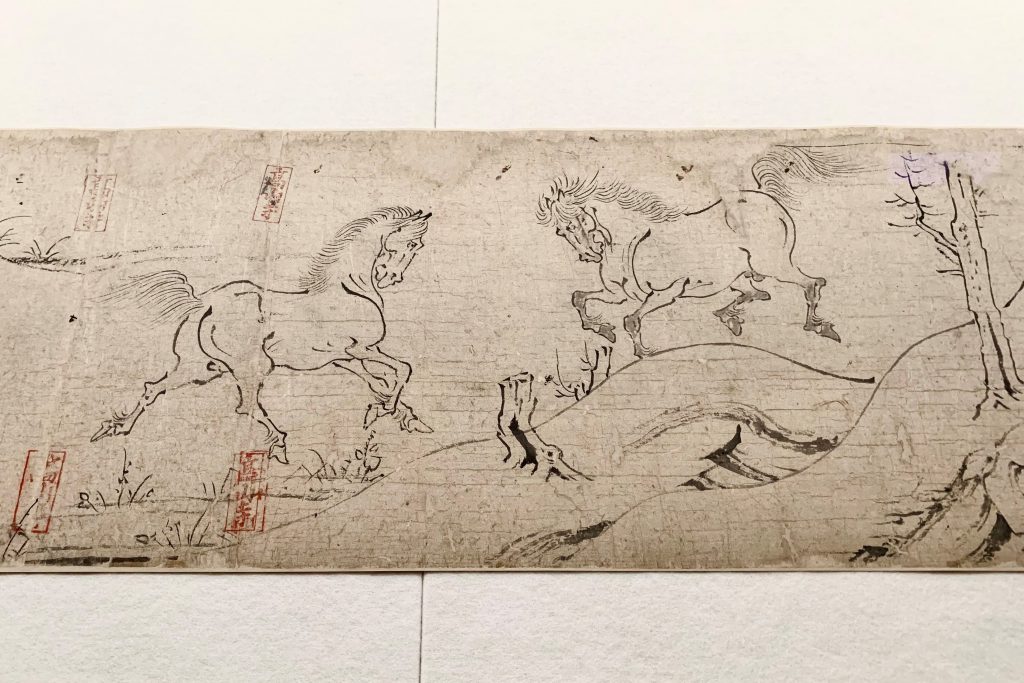

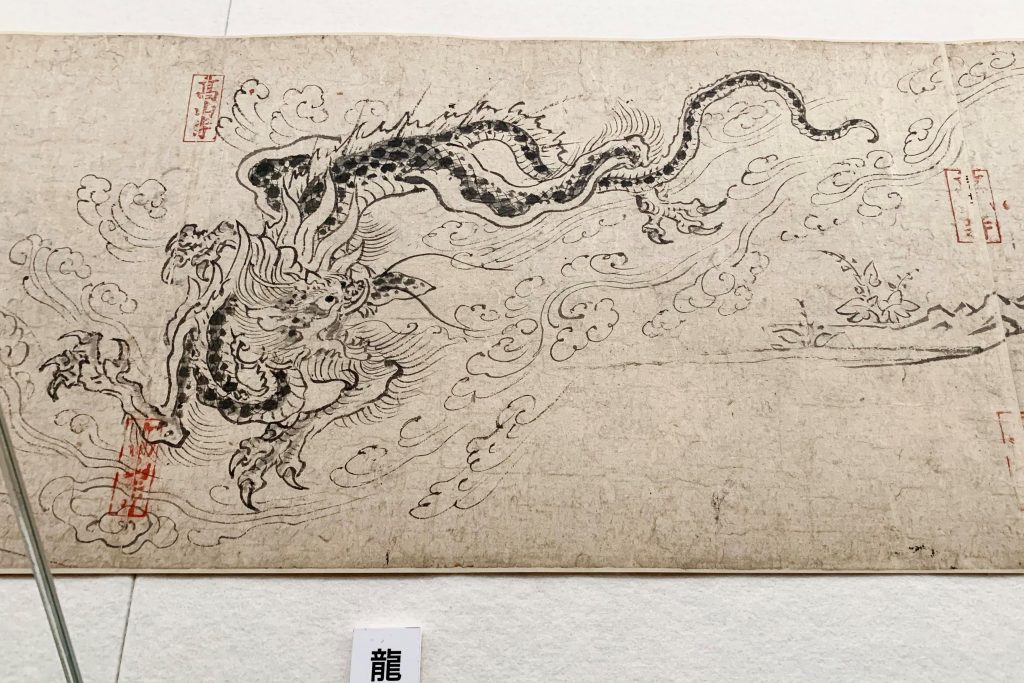

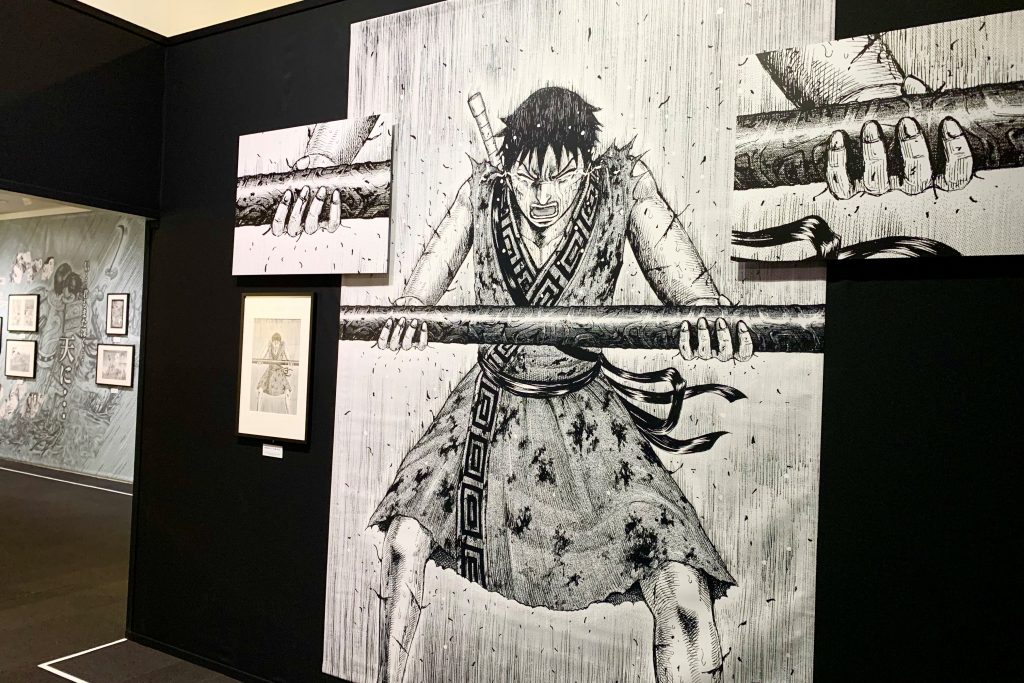

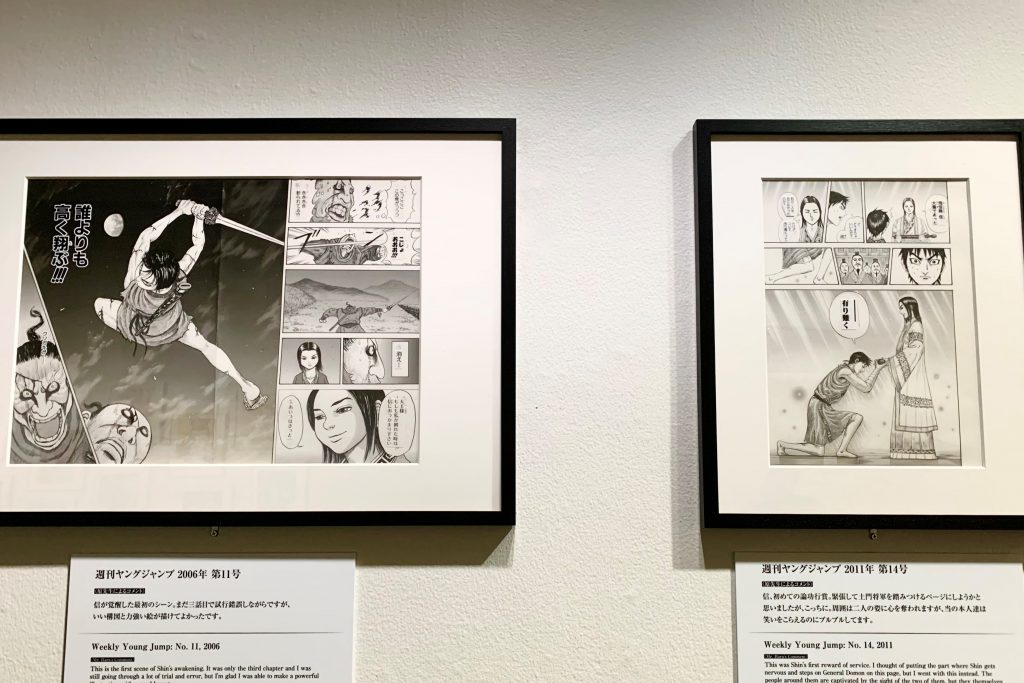

作者である原氏の全面監修のもと、主人公・信の歩みを再構成し、第1話「無名の少年」から第438話「雄飛の刻」までの出会い、戦い、別れのストーリーを400点以上の直筆原画と巨大グラフィックで追っていく内容になっています。

20点の描きおろし原画も!「キングダム展 -信-」の展示内容や会場の様子を紹介

本展は第0章~第13章+エンディングという構成でエリア分けされています。

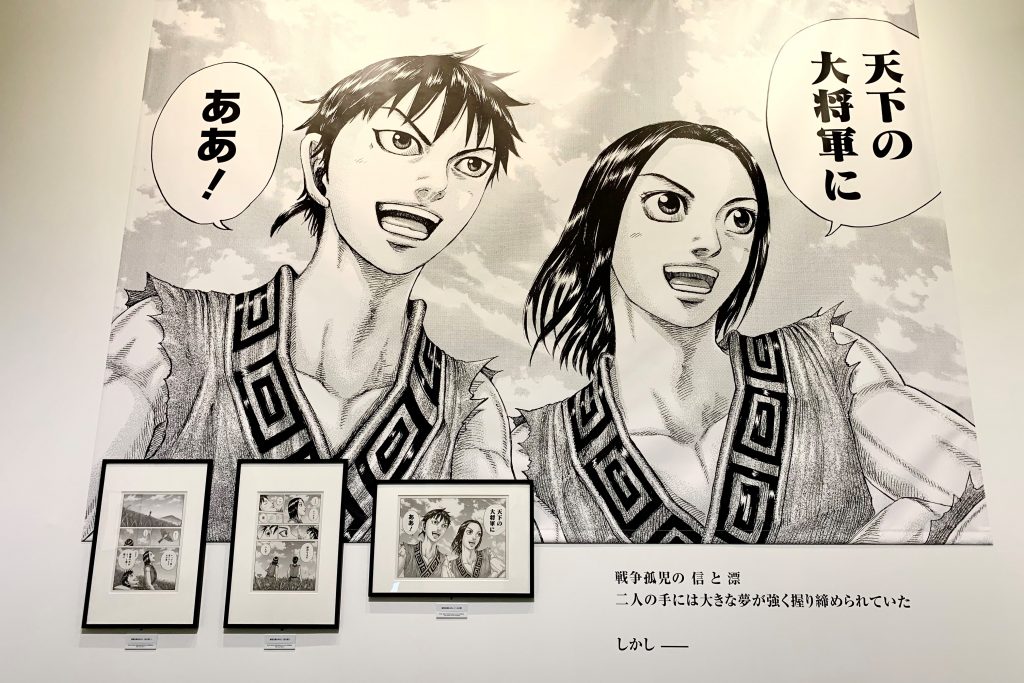

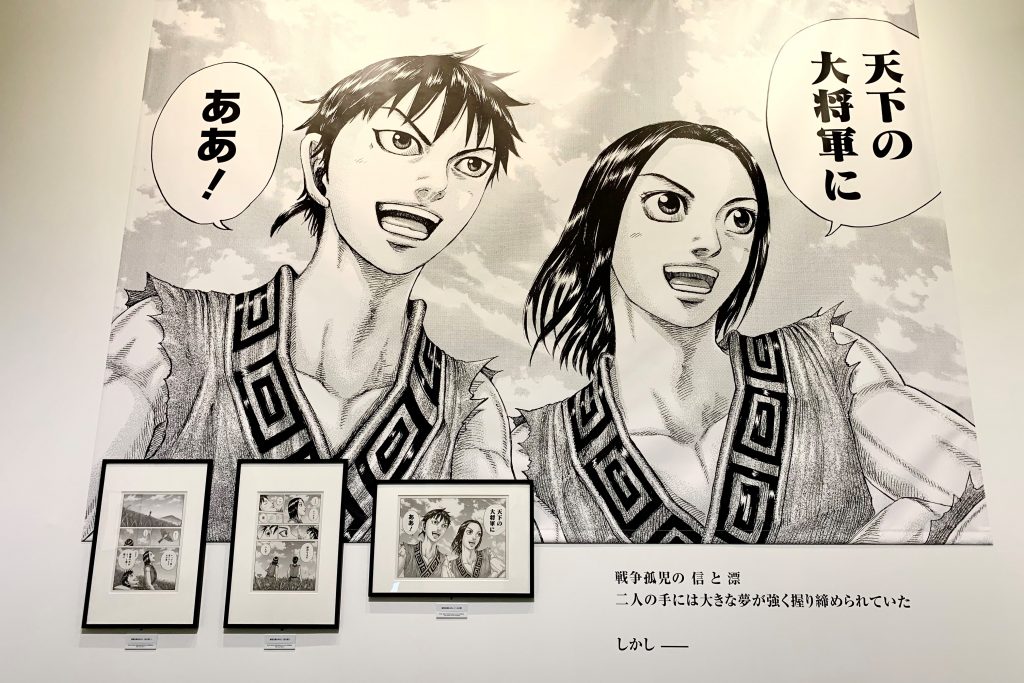

信の物語の始まりを紹介する第0章「無名の少年」では、戦災孤児だった信と親友の漂(ひょう)が、天下の大将軍になる夢を語り合う様子や別れのシーンの原画が展示されています。本展には、本展のために描きおろされた原画が20点出展されていますが、そのうち約1/3がこの第0章に集中! 新たに美しく描き出された信と漂の過ごした日々……原氏の強いこだわりを感じさせます。

第1章「蛇甘平原(だかんへいげん)の戦い」では、描きおろし原画をもとにしたグラフィックパノラマと合戦のBGMで、信の初めての戦場を臨場感たっぷりに再現。

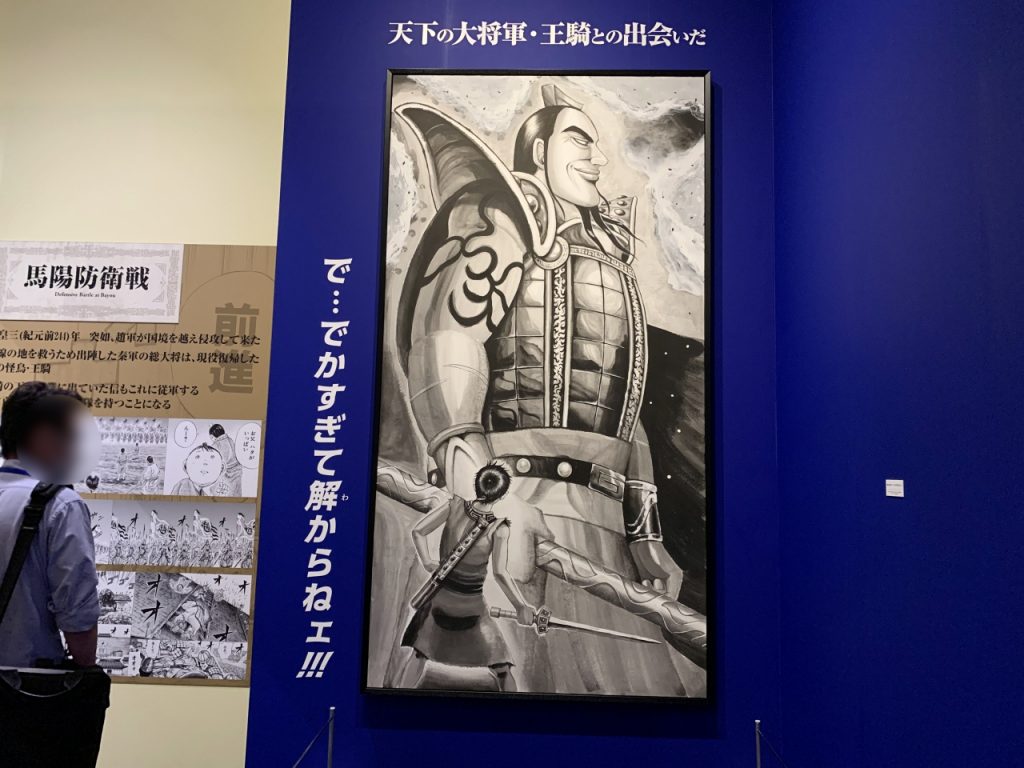

続く第2章「秦の怪鳥」では、「蛇甘平原の戦い」で信が出会い、背中を追いかけることになる秦の大将軍・王騎(おうき)の巨大描きおろし原画(和紙パネル)が姿を見せます。サイズは高さ約3m、幅約1.5mと迫力満点!

原作第66話、王騎との初対面でその存在の大きさに「こ……こいつ… でかすぎて解からねェ!!!」と圧倒される信の姿が印象的なシーンですが、観覧者も信と同じ目線で王騎を見上げることができます。

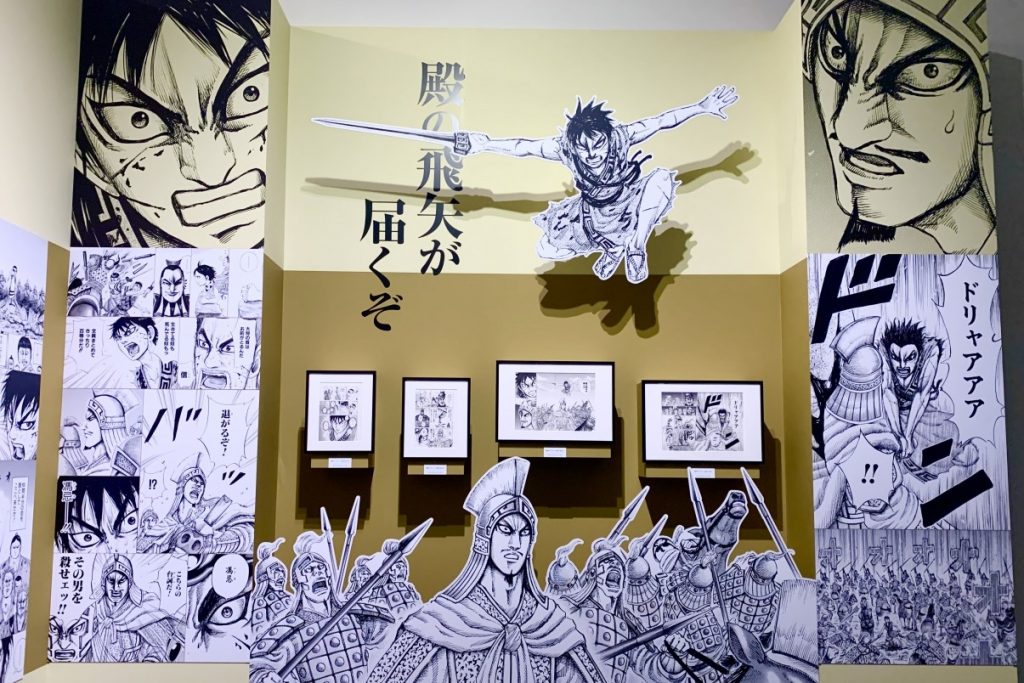

王騎により「飛信隊」と名づけられた信の部隊の活躍にスポットを当てた第3章「馬陽防衛戦」では、激戦の末にわずかなスキをついて趙の敵将・馮忌(ふうき)を信が討ち取った屈指の名シーンを、立体的な造作で表現しているのが見どころ。

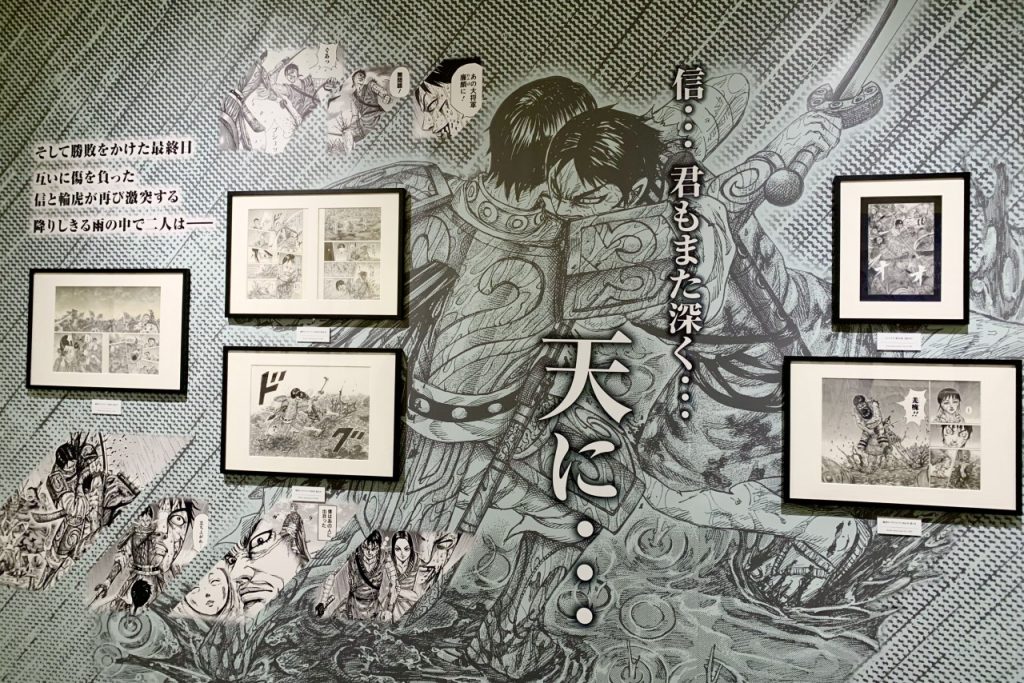

そして展示は、王騎と因縁の敵・龐煖(ほうけん)との死闘を追う第4章「王騎と龐煖」、王騎の最期のシーンを連続する原画だけでしっとりと見せる第5章「受け継ぐ者」、秦国で頭角を現しだした者たちを紹介する第6章「大将軍を目指す者たち」へと続いていきます。

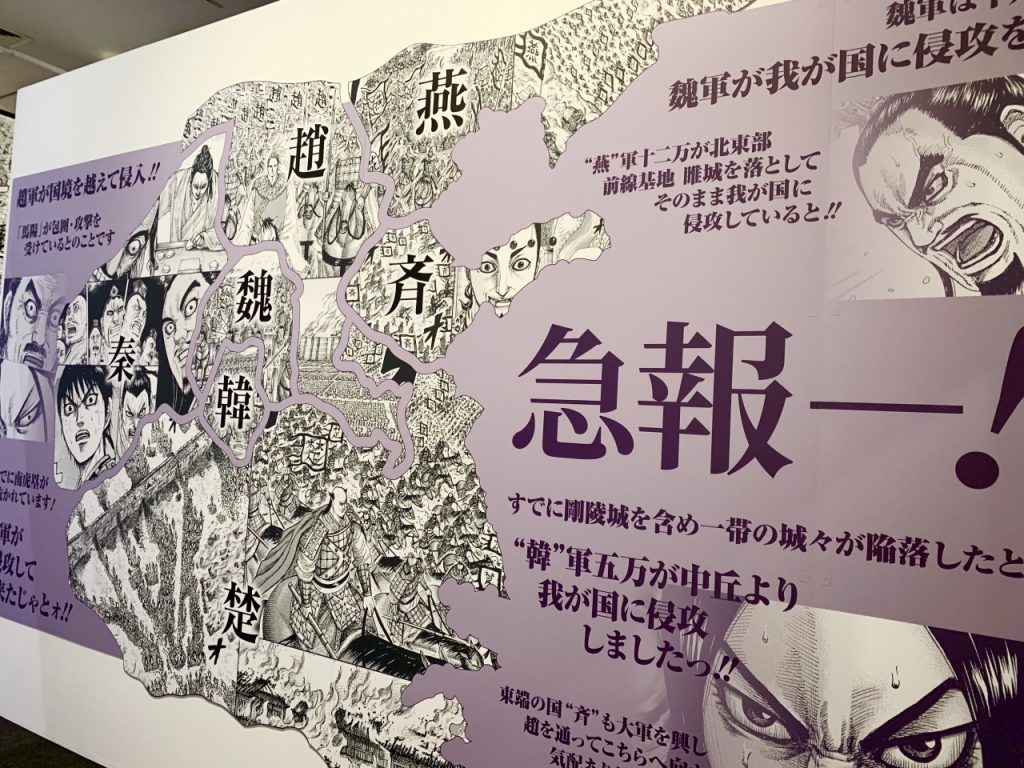

第7章「山陽攻略戦」、第8章「函谷関(かんこくかん)の戦い」と、信の戦いの歩みは熾烈を極めていきます。特に魏・趙・韓・燕・楚の五か国が合従軍となり秦に侵攻し、多くの読者を絶望させた「函谷関の戦い」の展示は、15日の間に目まぐるしく変化する敵国ごとの戦局のハイライトがギュッとつまっていて非常に見ごたえあり!

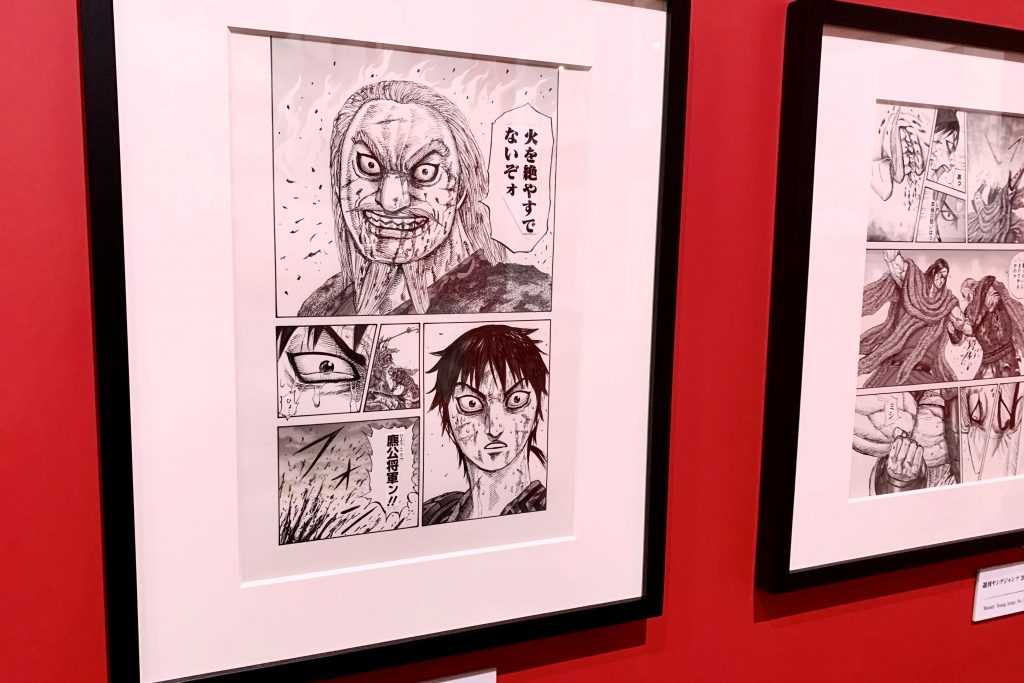

秦と合従軍との戦いは第9章、第10章の展示までもつれ込みます。信にとって初めての戦場の指揮官だった大将軍・麃公(ひょうこう)の燃え盛る戦いの炎を赤い壁面で表現した第9章「大炎」も胸を熱くさせますが、うならされたのは最終局面、もう負けると後がない「蕞(さい)」での戦いを紹介する第10章「蕞の攻防」。

度重なる死闘で疲れ果て、麃公を失い、心まで折れかけていた信の姿が描かれた原画からフッと横を見ると、王であるにもかかわらず死地へ戦いにきた嬴政が信の目の前に現れるシーンが、壁一面のグラフィックで登場するのです。本当に嬴政が目の前にいるかのような存在感があり、暗闇に届いた一筋の光、信が受けた感動を体験できるニクい演出となっていました。

第11章~第12章は心を揺さぶる珠玉のアレンジ

第10章まで基本的には時系列で原画が並べられてきましたが、展示終盤、第11章以降は本展だけのオリジナル展開となっています。

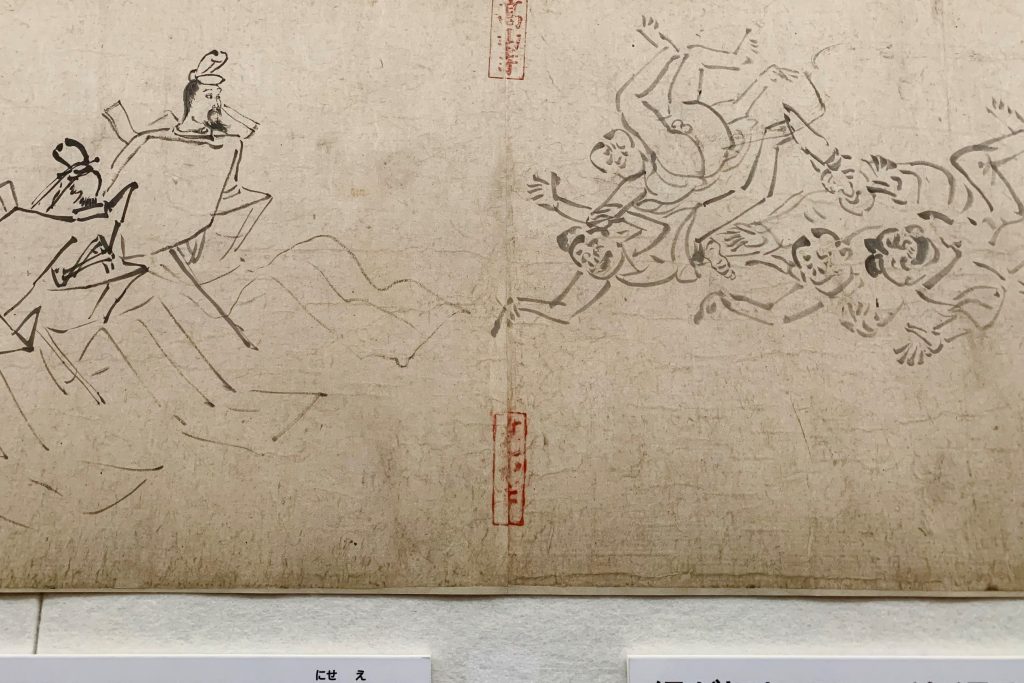

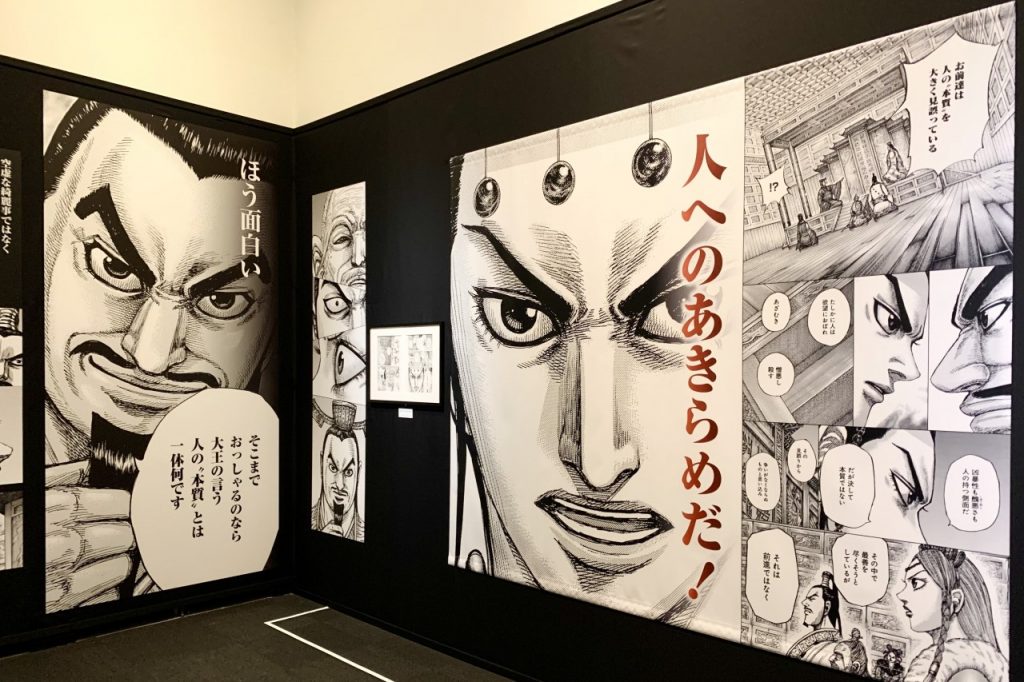

第11章「呂不韋(りょふい)の問い」から第12章「人の本質は光」にかけては、原作の第423話から第427話で描かれた、嬴政と覇権を争う秦の相国・呂不韋による中華統一の是非をめぐる問答がベースに。

戦争は紛れもない人の本質の表れであり、戦争はなくならないとする呂不韋の思想を「人の本質は―― 光だ」と強く否定する嬴政が、なぜその考えに至ったのかの経緯を広大な空間で紹介しています。

幼少期の嬴政を救った紫夏という女性、漂、王騎や麃公、そして名もなき者たち。これまで嬴政や信と出会い、支え、思いを託し、自分の中にある光を輝かせて死んでいったキャラクターたちの印象的なシーンが走馬灯のように出現し、原作読者の涙腺を揺さぶります。

原作で最高に盛り上がった名シーンの魅力を少しも損なうことなく、よりドラマティックになるようなアレンジが秀逸。この章が本展最大の見どころと言っていいかもしれません。

カラー原画や読み切りのネームも

最終章である第13章「雄飛の刻」は、第1話冒頭で描かれた、大将軍となった信の未来の姿をリメイクした描きおろしイラストなどを展示。過酷な運命を乗り越えてきた信と嬴政が新たな一歩を踏み出したところでストーリーの展示は終わります。

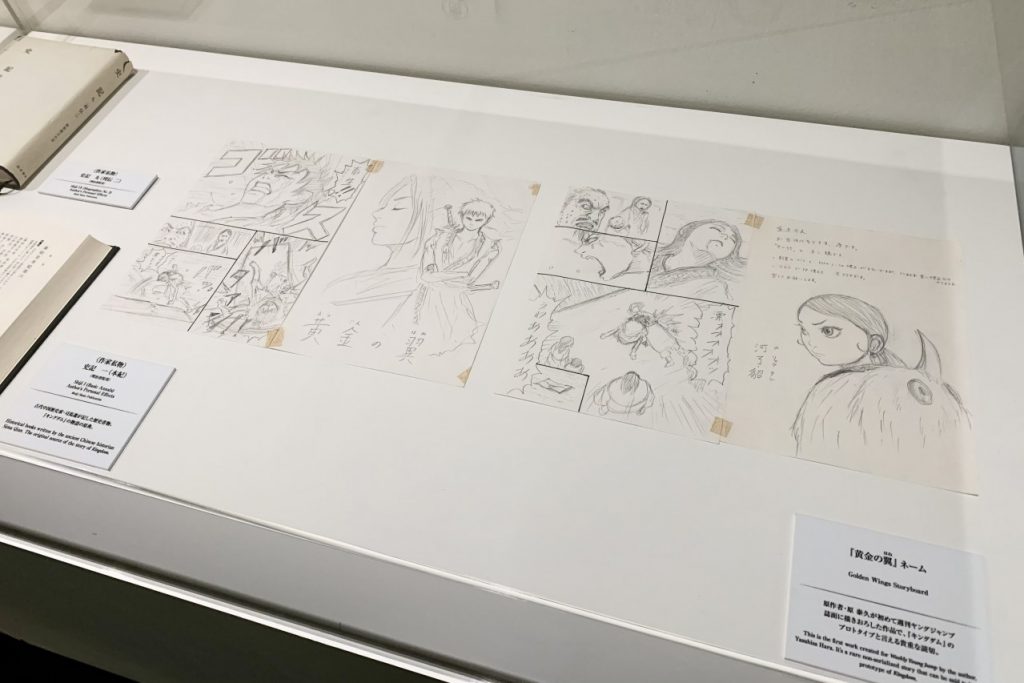

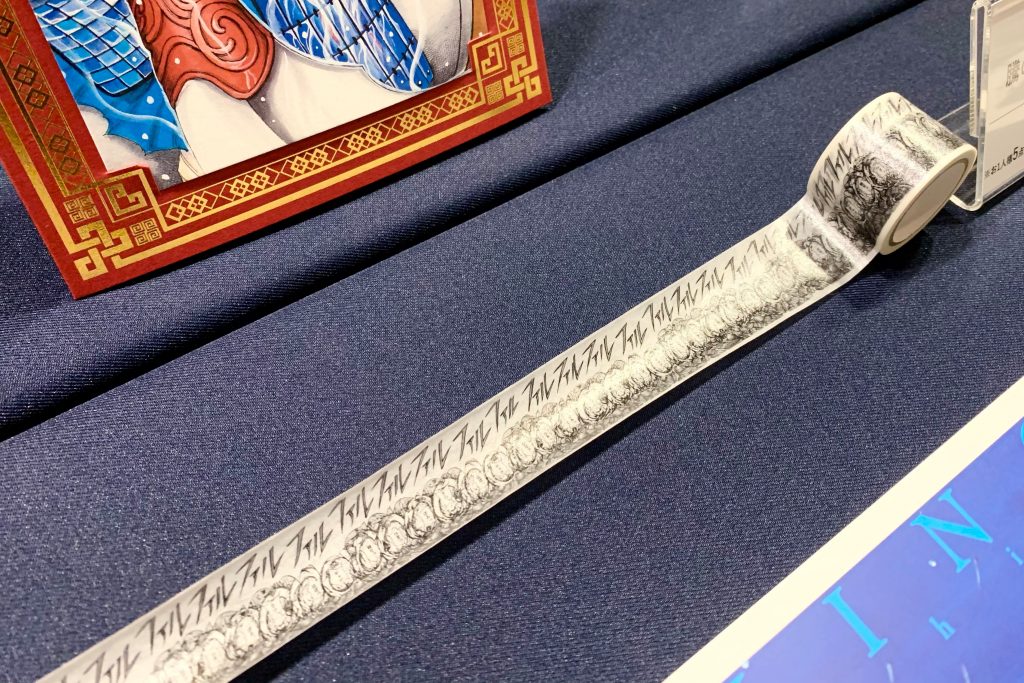

本展の最後では、コアなファンが喜びそうな「エンディング」が観覧者を待ち構えます。各章に入りきらなかった名シーンを作者コメントとともに紹介する「おまけ原画セレクション」や、描きおろしの展示会キービジュアルを含むカラー原画、『キングダム』のプロトタイプともいえる読み切り「黄金の翼」のネーム、ラフスケッチなど、貴重なアイテムが並んでいました。

『キングダム』最大の魅力のひとつである臨場感あふれる戦闘シーンや、生命力に満ち満ちたキャラクターの表情など、生原画の書き込み具合を隅々まで堪能できる「キングダム展 -信-」。

見るというより”読んでいく”感覚で歩けるこの展覧会は、ライトなファンもコアなファンも変わらず信の物語を一から新鮮な気持ちで楽しめるはず。ぜひ足を運んでみてください。

「キングダム展 -信-」概要

| 会期 | 2021年6月12日(土)~7月25日(日) |

| 会場 | 上野の森美術館 |

| 開館時間 | 10:00~20:00 ※最終入館は閉館の1時間前まで |

| 観覧料 | 全日日時指定制 詳細は公式サイトよりご確認ください。 https://kingdom-exhibit.com/ticket |

| 主催 | 集英社、朝日新聞社 |

| 協賛 | 共同印刷、ローソンチケット |

| 問い合わせ | 050-5541-8600 (ハローダイヤル 全日9時~20時) |

| 公式サイト | https://kingdom-exhibit.com/ |