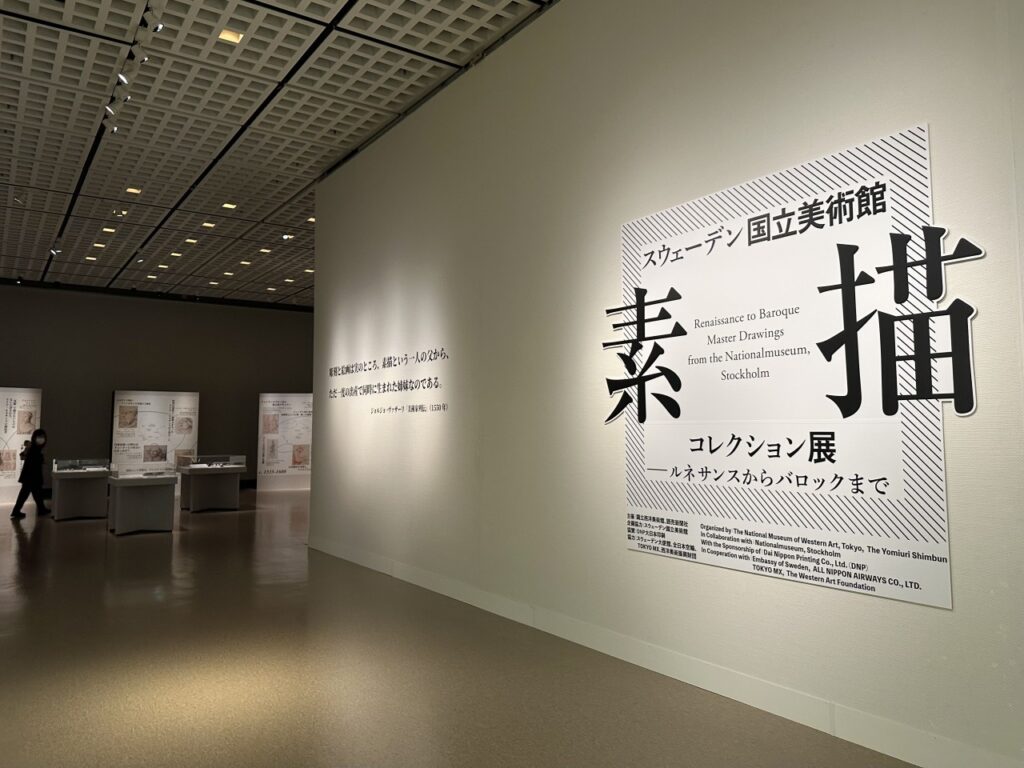

国立西洋美術館

世界最高峰の素描コレクションを誇るスウェーデン国立美術館より、デューラーやルーベンスなど約80点の名品を選りすぐって紹介する展覧会「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」が、国立西洋美術館[東京・上野公園]で開催されています。会期は2025年7月1日から9月28日まで。

スウェーデンの首都ストックホルムにあるスウェーデン国立美術館は、同国王家が収集した美術品を基盤にする、ヨーロッパで最も古い美術館のうちの一つ。中世から現在に至る美術、工芸、デザインなど幅広いコレクションを所蔵していますが、中でも素描コレクションは質、量ともに世界屈指のものと評されています。

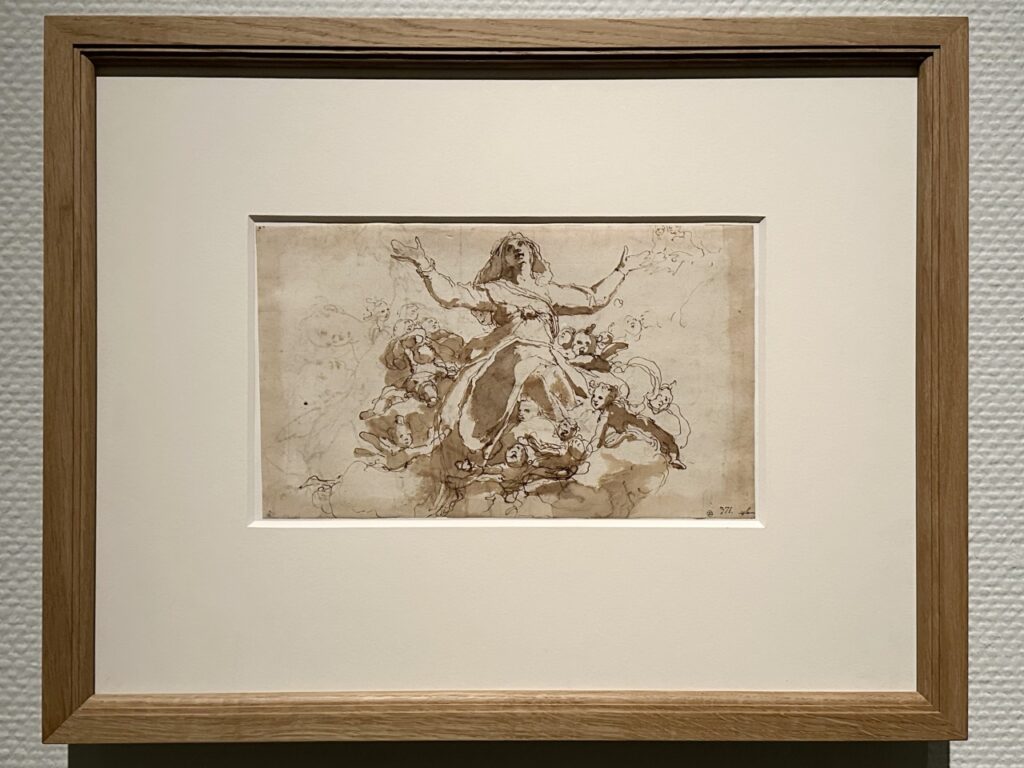

素描(デッサン、ドローイング)は、ペンや木炭、チョークなどを用いて対象の輪郭、質感、明暗などを表現した線描中心の平面作品を指します。アイデアを素早く描きとめるため、技術を磨くためと、素描の制作目的はさまざまですが、とくに絵画や彫刻などの構想を練るプロセスと結びつく場合が多いことから、16-17世紀の文筆家たちは素描をあらゆる造形の基本と捉え、高く評価していました。

作家の思考や手の痕跡が直接的に感じられるほか、慎重な筆運びが求められる本制作では鳴りを潜めてしまう勢いといったものも見てとれるなど、まるで創造の場に立ち会っているような親密な距離感を味わえることが、素描作品の大きな魅力となっています。

本展は、ルネサンスからバロックまでの素描作品の特色と魅力を伝えるもの。スウェーデン国立美術館の素描コレクションから借用した81点の名品、および国立西洋美術館の関連作品3点、計84点を紹介しています。

なお、素描は温湿度の変化や光、振動の影響を非常に受けやすいメディアです。海外の美術館の所蔵作品が、これほどの規模でまとめて日本の展覧会でお披露目されるのは、本展が初めてのことであるそう。

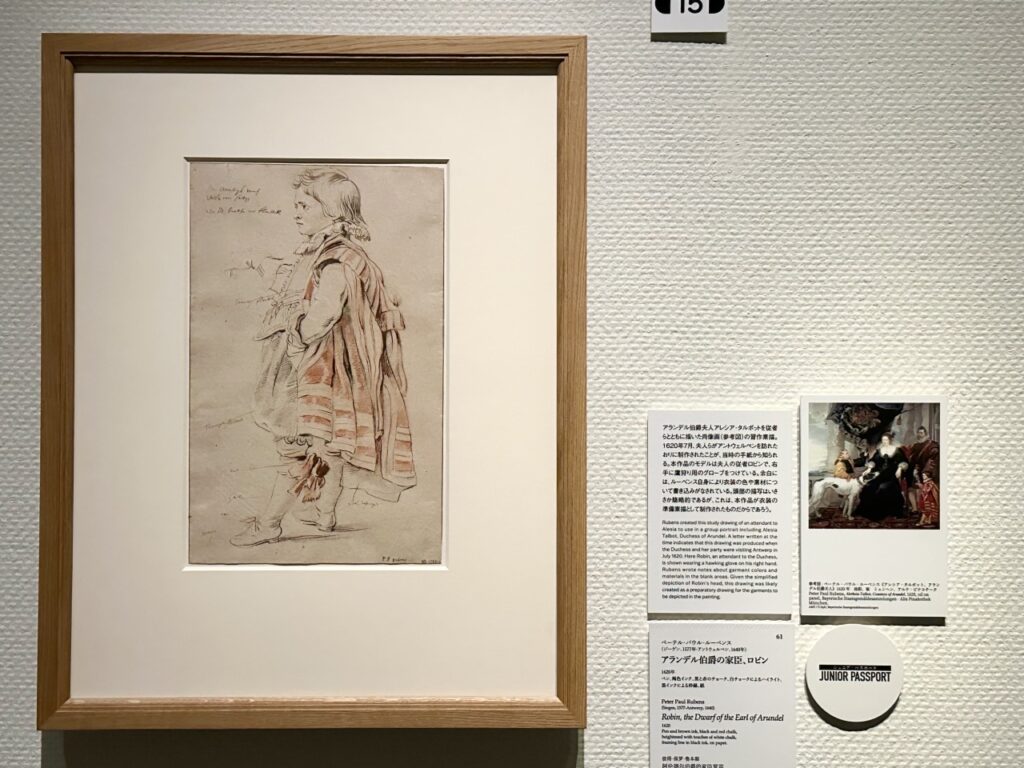

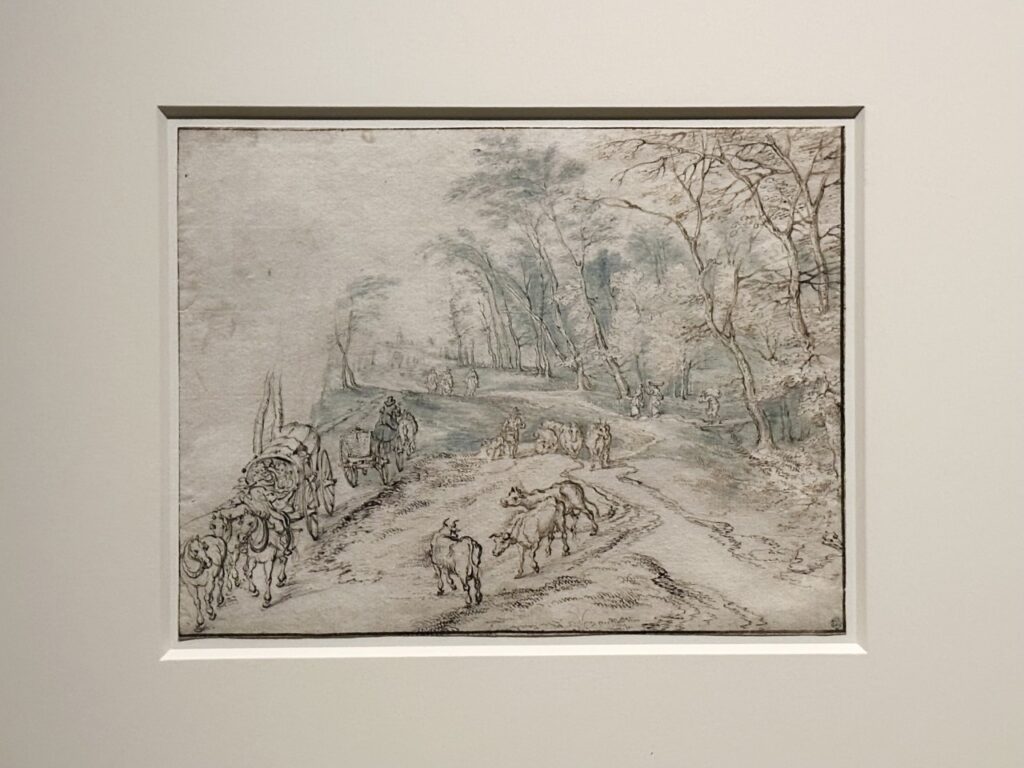

「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」展示風景、国立西洋美術館、2025年

「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」展示風景、国立西洋美術館、2025年

会場は4章構成で、イタリア、フランス、ドイツ、ネーデルラントという制作地域別に紹介しています。第1章は、ルネサンス、マニエリスム、バロックと燦然と輝く美術の中心地であり続けたイタリアがテーマ。

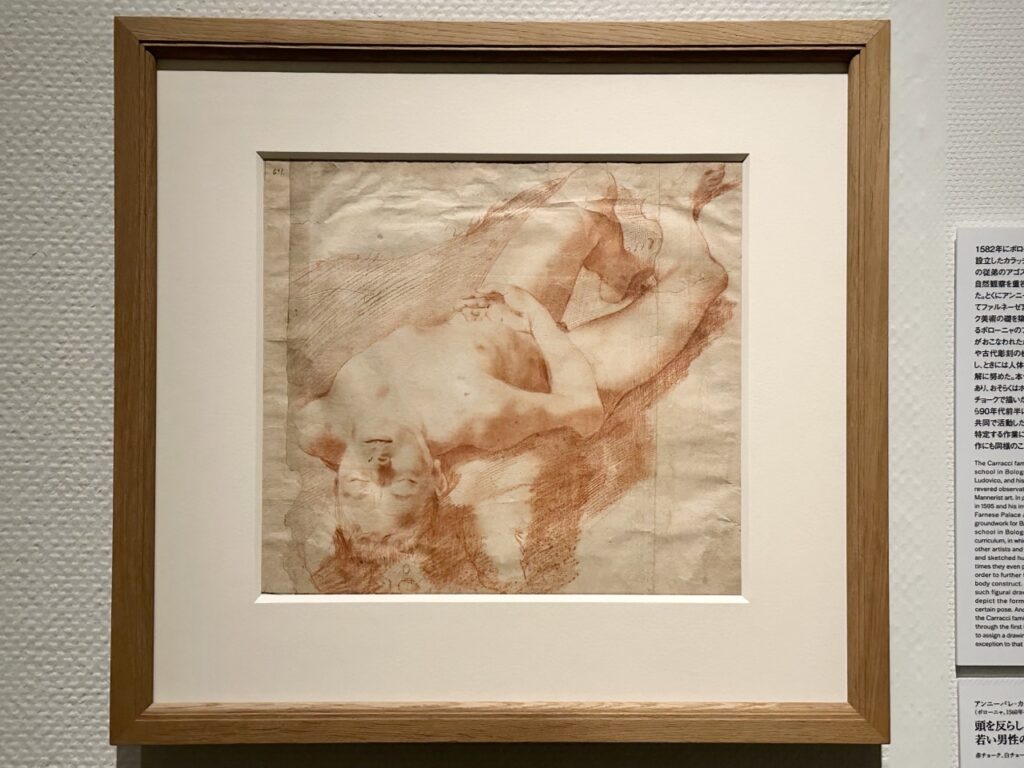

注目したいのは、マニエリスム期に画家たちの関心の低下を被った自然観察が再び重視されはじめた16世紀末頃から、後のバロック美術に繋がる重要な役割を果たしたカラッチ一族の作品です。

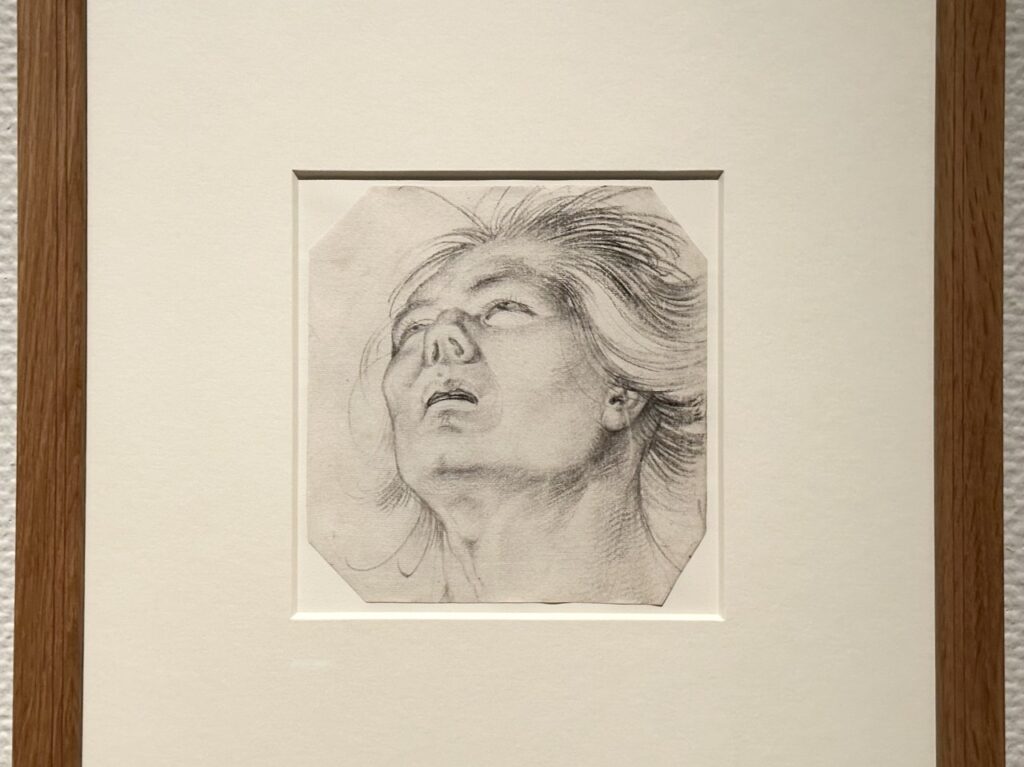

カラッチ一族は1582年に故郷ボローニャに設立した私的な美術アカデミーで、古典彫刻の模写や郊外での風景や庶民のスケッチといった、独自の美術教育を行っていました。特に力を入れていたのが裸体素描で、ときには解剖学に基づいて人体構造の理解に努めたといいます。赤チョークで描かれたアンニーバレ・カラッチの《頭を反らし目を閉じた仰向けの若い男性の裸体習作》は、そうした人物素描の好例です。

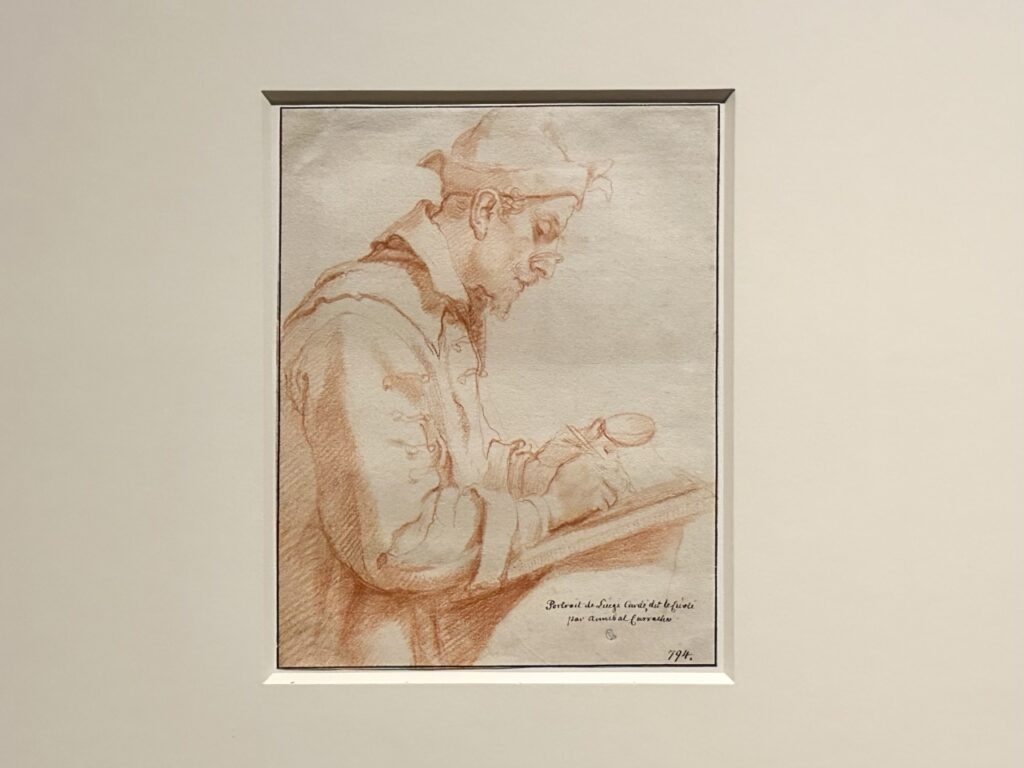

また、《画家ルドヴィーコ・カルディ、通称チゴリの肖像》(c.1604-09)は、まさに素描を制作中の仲間の画家を描きとめた肖像素描であり、本展のアイコンにもなっています。

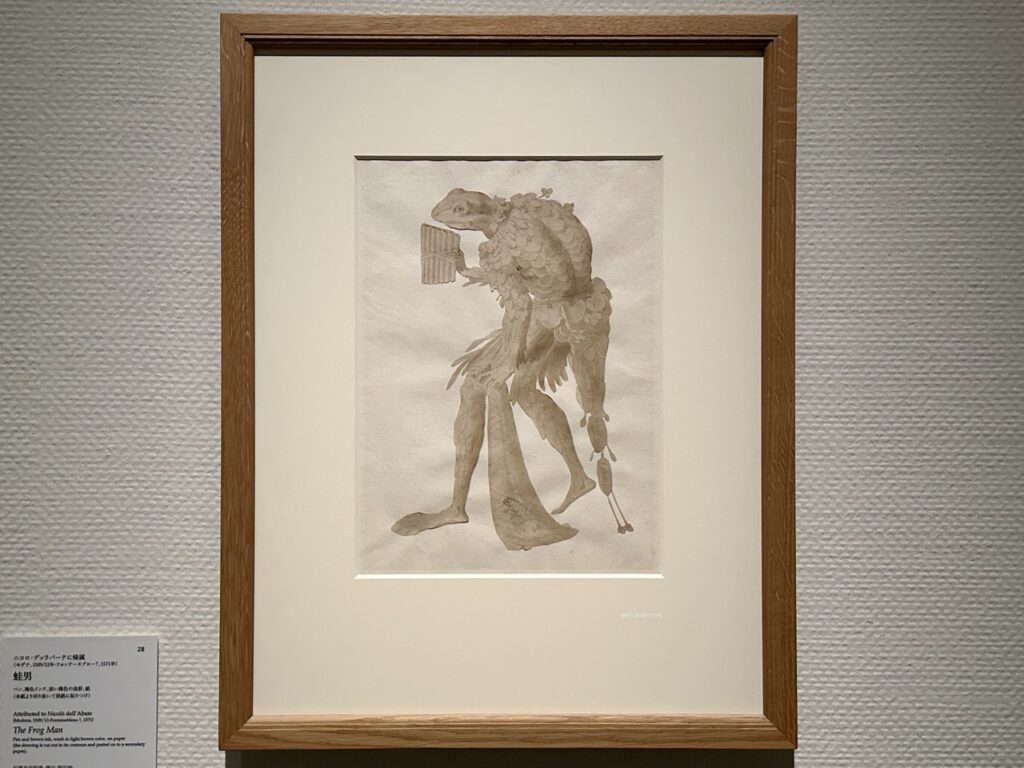

フランスをテーマにした第2章では、パリ南東方フォンテーヌブローの宮廷に招聘されたイタリア画家たちによる風変わりな舞台衣装のデザインを皮切りに、ジャック・ベランジュやジャック・カロといったロレーヌ地方が輩出した個性的な版画家たち、フランス・バロック期を牽引した画家たちの作品などが並びます。

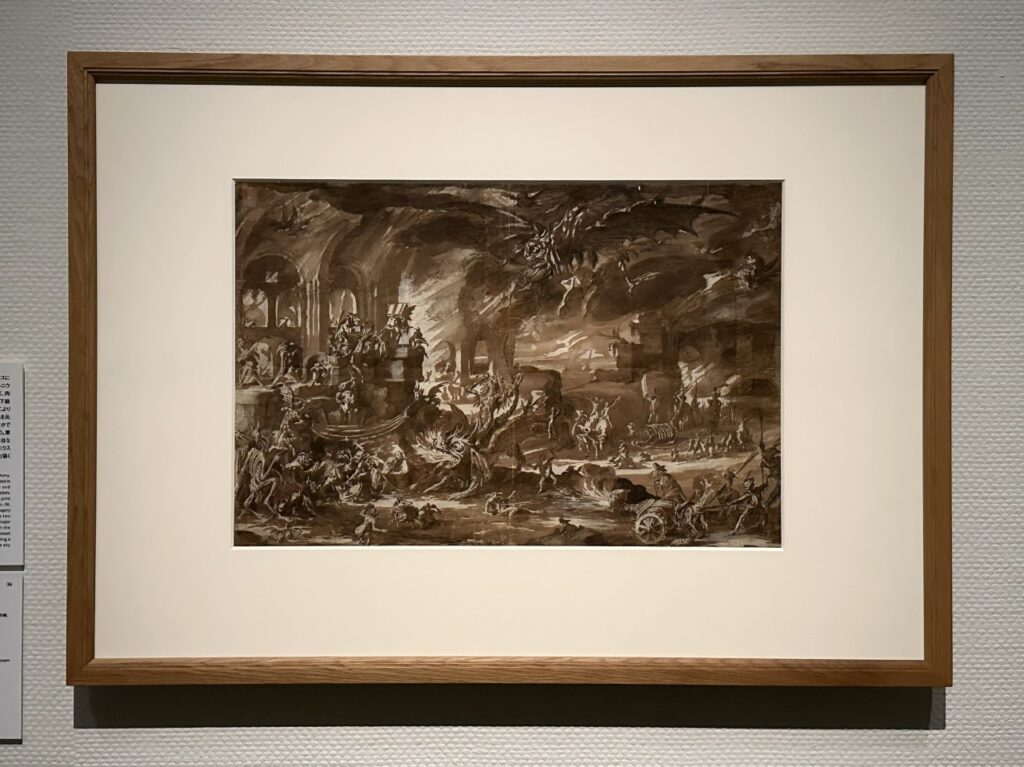

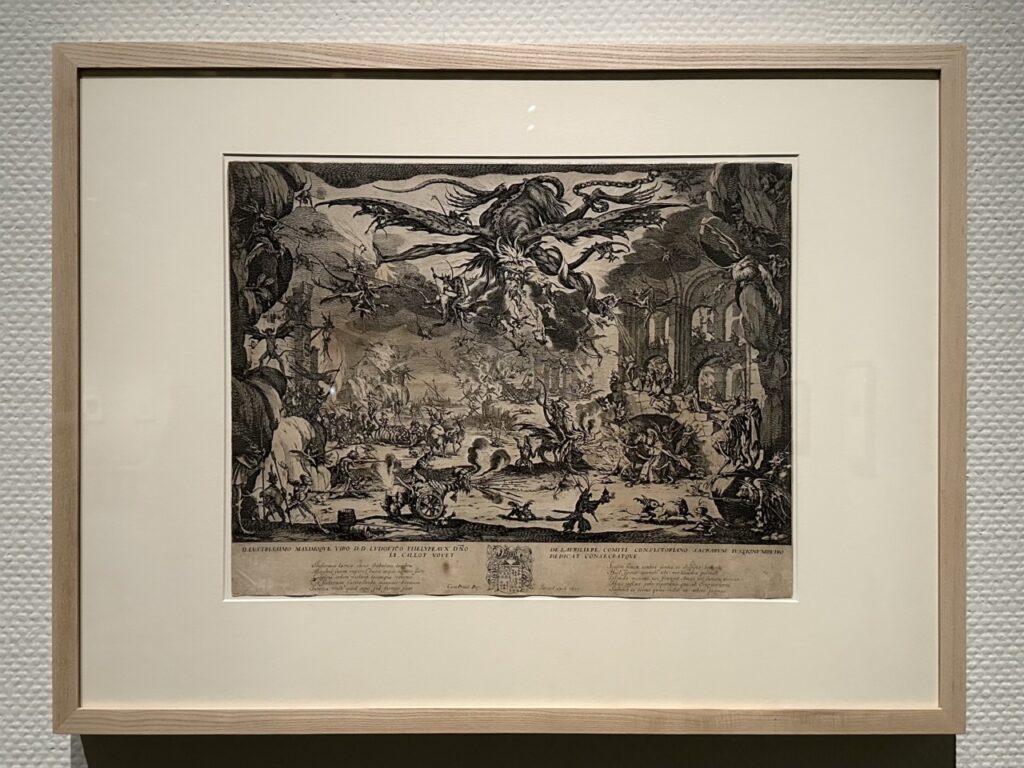

優れた素描家でもあったカロの展示では、聖人アントニウスにまつわる伝説を描いた《聖アントニウスの誘惑》の下絵素描と、それに基づく版画(c.1635)を併置しています。

細密な調整で線描に動勢をもたせながら自然な遠近感を表現する版画の技術、バラエティー豊かな悪魔のビジュアル、パニック・ムービーを切り取ったかのような躍動感など、それぞれ単体で鑑賞しても見ごたえは十分です。

しかし、版画では悪魔と戦うアントニウスが勇ましく十字架を振りかざしている一方で、素描では尻もちをついて劣勢に追い込まれているほか、構図の左右を縁取る岩の有無など、両作では細部にさまざまな違いがあることがわかります。比較することで、画家が何にこだわって作品を発展させていったのか、構成要素の取捨選択の効果などにも思いが巡るでしょう。

また、同章ではスウェーデン国立美術館の素描コレクションの基礎を築いた建築家ニコデムス・テッシンが、自邸の天井装飾として制作させた優美なデザイン素描についても触れています。

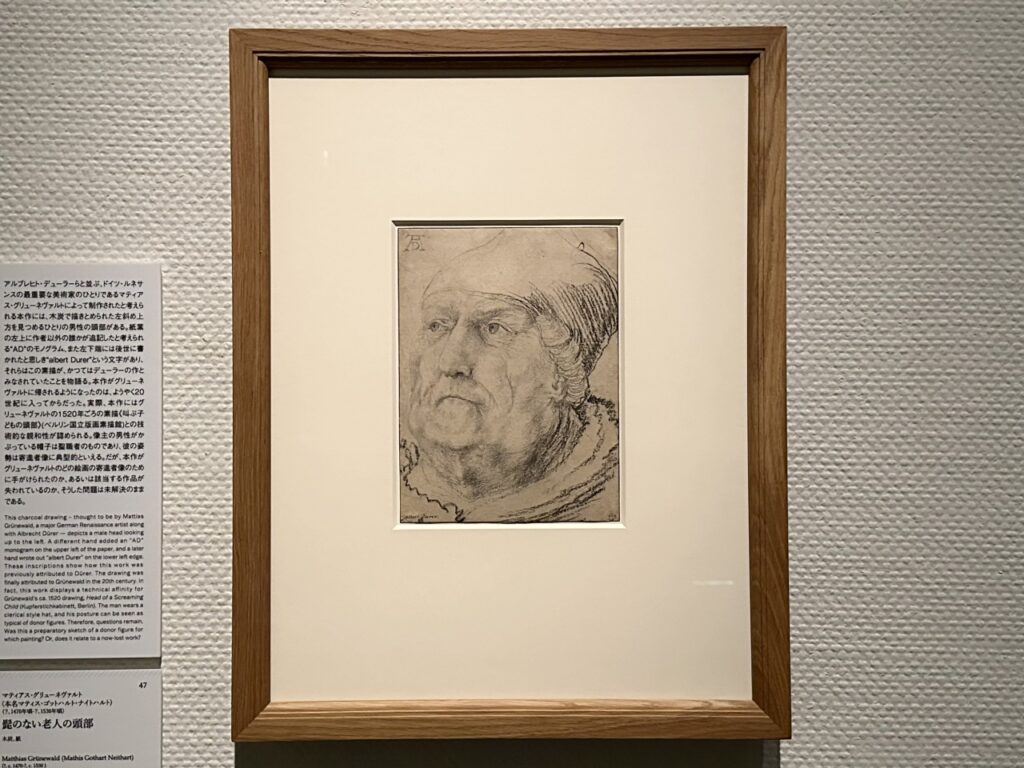

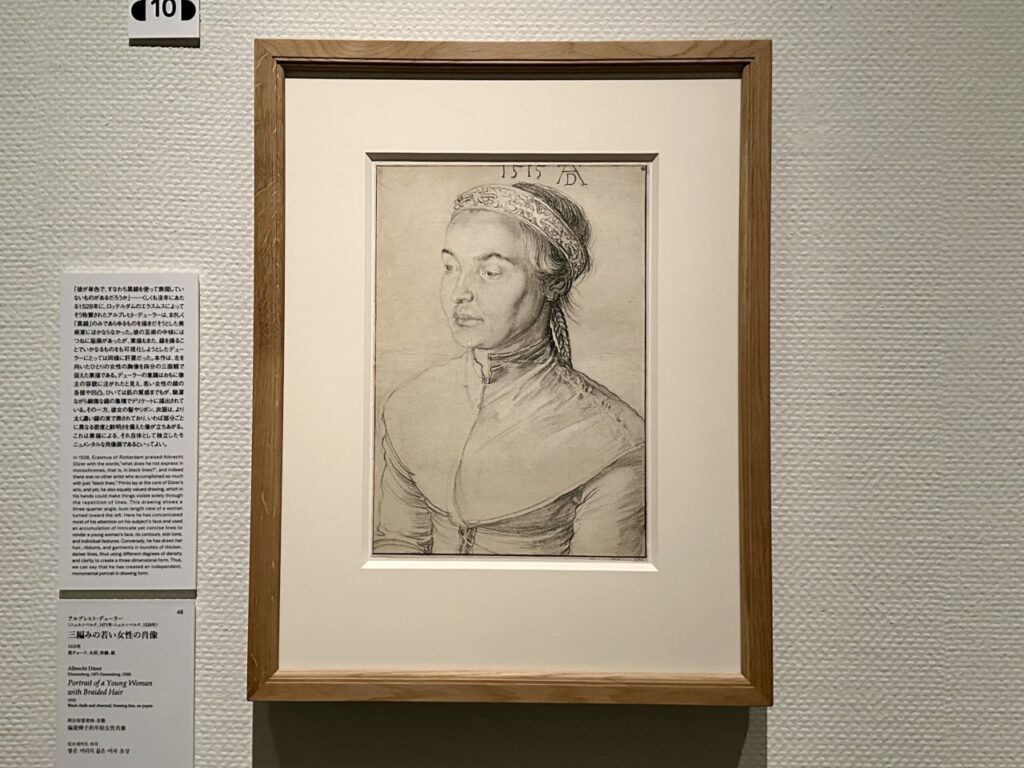

第3章は16世紀を中心としたドイツ(厳密には、スイス、オーストリア等を含むドイツ語圏地域)に焦点を当てており、ハイライトはマティアス・グリューネヴァルト、アルブレヒト・デューラー、ハンス・バルドゥング・グリーンら、ドイツ・ルネサンスを代表する3人の巨匠の頭部習作と肖像素描です。

「黒線で描けないものはない」と評されたデューラーの《三編みの若い女性の肖像》(1515)は、素描でありながら、それ自体が独立したモニュメンタルな芸術作品として仕上げられています。顔の各部や凹凸、肌の質感が細緻な線でデリケートに描かれている一方、髪やリボン、衣服がより太く濃い線の束で描かれている点が興味深く、自然と像主の造詣に意識が向くテクニックとも見ることができるでしょう。

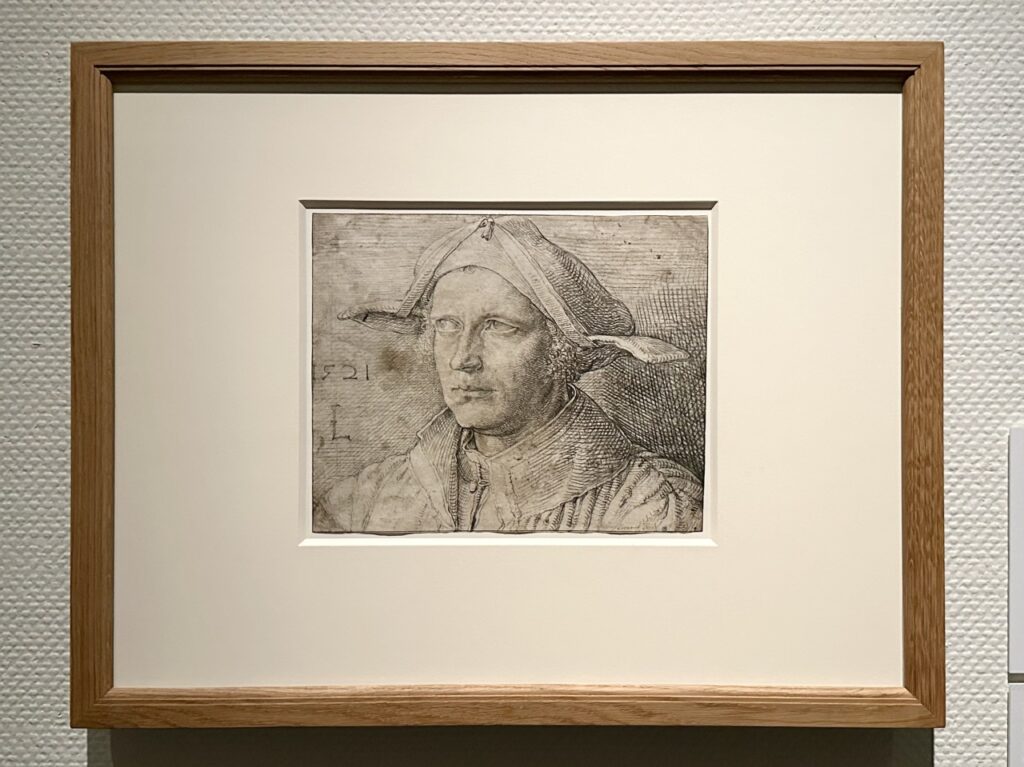

17世紀を中心としたネーデルラント(現在のベルギー、オランダにあたる地域)の展開を追う第4章冒頭では、光の映り込む淡い瞳が印象的なリュカス・ファン・レイデンの《若い男性の肖像》(1521)が鑑賞できます。ネーデルラントでは15世紀初頭に油彩技法が急速に発展しましたが、イタリアと比較すると紙の普及が遅れたこともあり、素描に関しては16世紀初頭以前の作品があまり残っていません。そうした意味で本作は貴重な作例といえます。

政治的、宗教的動乱から16世紀末にオランダとフランドルに南北分断されたネーデルラントですが、動乱が落ち着いたフランドル側で芸術復興の中心にいたのがペーテル・パウル・ルーベンスでした。ルーベンスは工房に寄せられた大量の注文をさばくため、大勢の弟子や助手たちにも作業を分担させて絵画制作に当たりましたが、その体制を支えたのが周到に用意された準備素描であったといいます。

《アランデル伯爵の家臣、ロビン》(1620)を見ると、余白にモデルとなった人物の着ている服の素材や色についての詳細なメモがルーベンス自身の手で描き込まれており、素描がどのように活用されていたのかを想像させます。

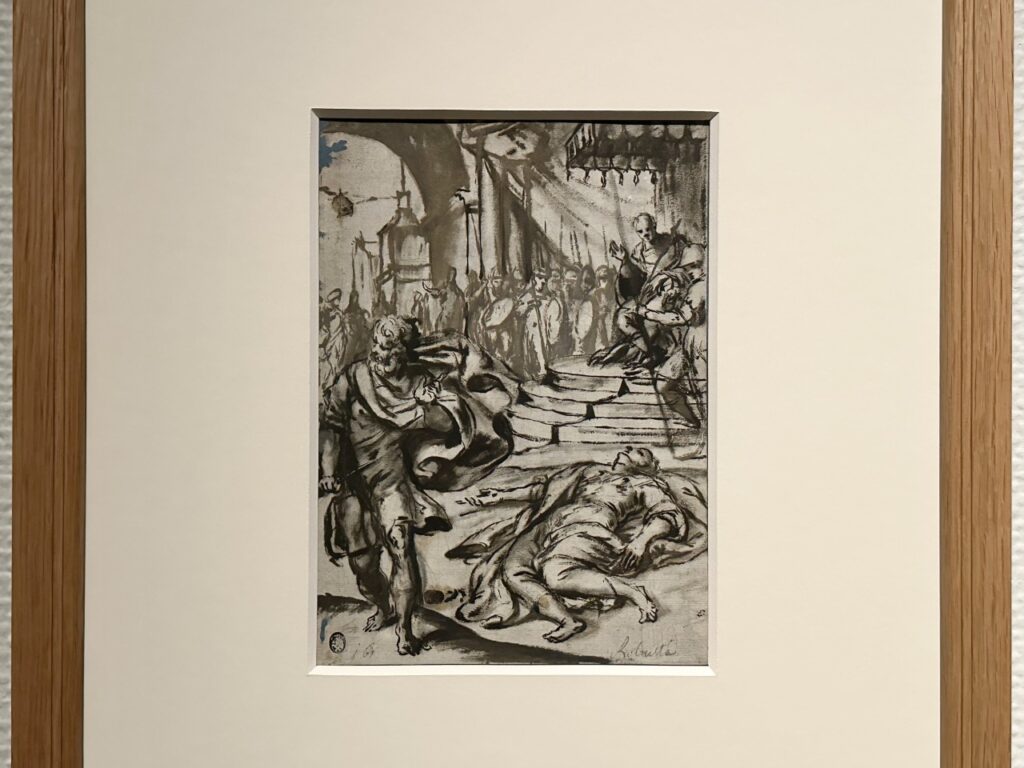

経済的繁栄に支えられ、絵画制作が未曽有の活況を呈したオランダ側では、宗教画像の礼拝を禁じるプロテスタント国家であったことや、絵の購買層である市民たちが身近で親しみやすい画題を好んだことから、風景、風俗、静物、動物などのジャンルが発展を遂げます。他方で、キリスト教の物語を描くことにこだわり続けた画家たちも存在し、その筆頭がレンブラント・ファン・レインでした。

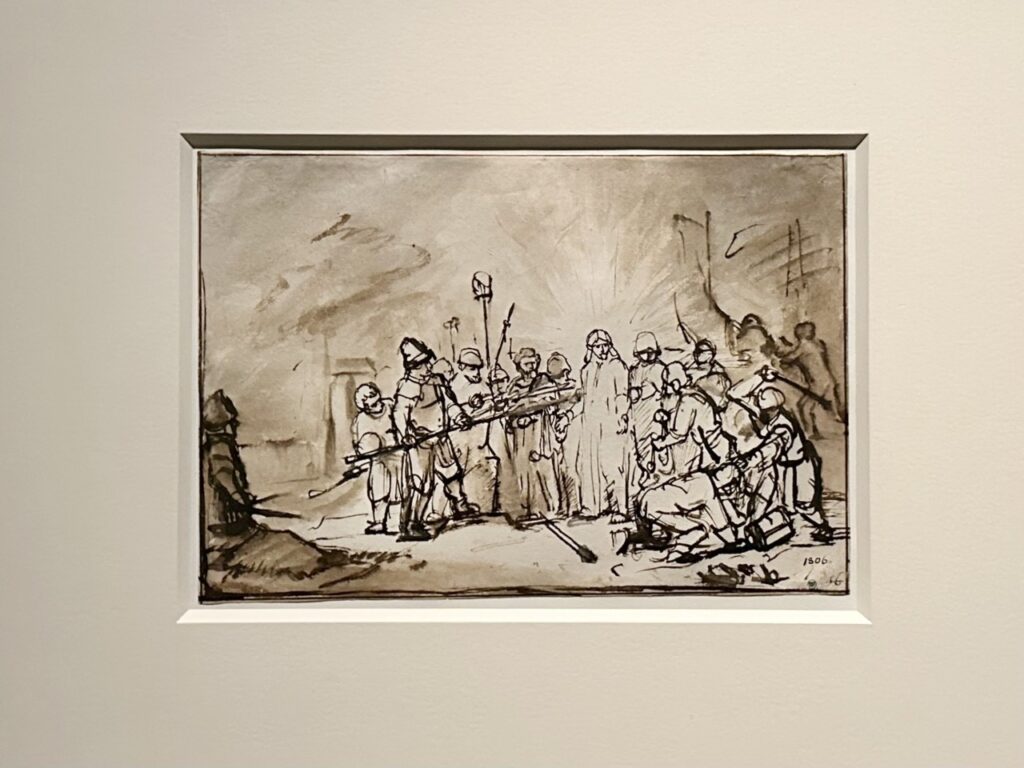

ゲッセマネの園でユダの裏切りにより逮捕されるキリストを描いた《キリスト捕縛》は簡素な印象ですが、レンブラントの代名詞である光と闇の効果が生かされています。緊迫した場面に荘厳さや神々しさ、あるいは自分の運命を受け入れるキリストの精神の気高さが表現され、小品ながら目を引くものがありました。

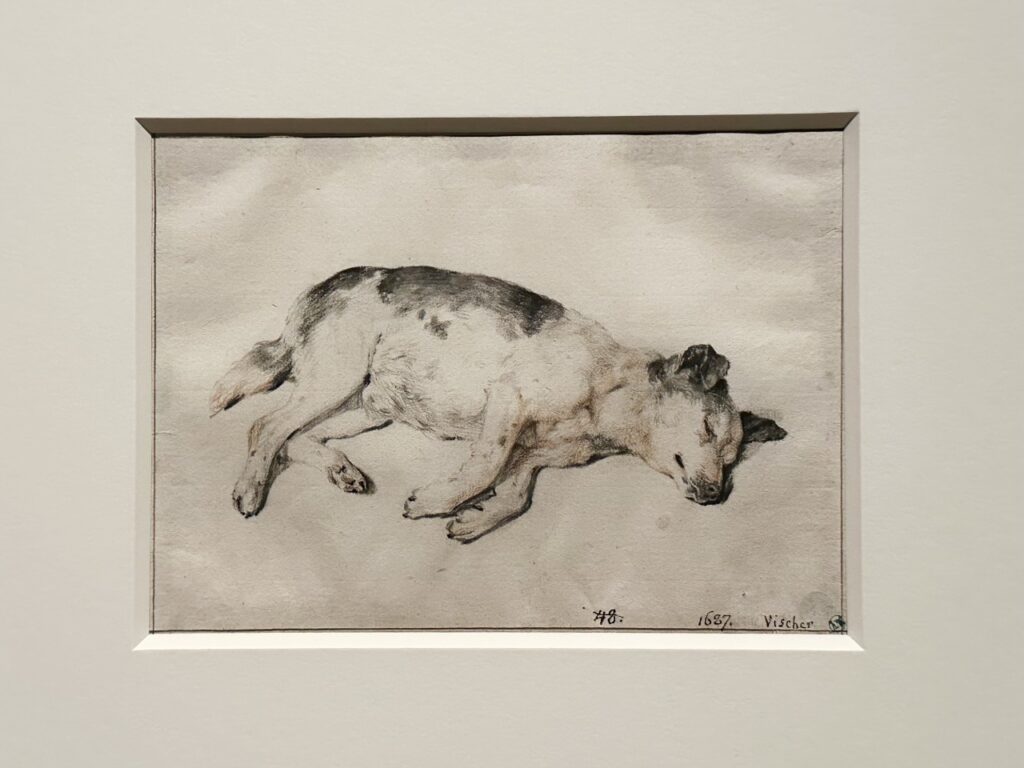

展示の終わりには、警戒心を解いて眠る姿が愛らしいコルネリス・フィッセルの《眠る犬》があります。うっすら開いた瞼、腹部の柔らかな毛並みなど、細部まで徹底した観察にもとづいて描かれており、優しい色合いは作家の犬にそそぐ温かな視線を感じさせます。本作をモチーフとしたオリジナルグッズも販売されていましたので、会場に足を運んだ際はぜひお見逃しなく。

「スウェーデン国立美術館 素描コレクション展―ルネサンスからバロックまで」概要

| 会場 | 国立西洋美術館[東京・上野公園] |

| 会期 | 2025年7月1日(火)~9月28日(日) |

| 開館時間 | 9:30 〜 17:30(金・土曜日は20:00まで) ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日、7月22日(火)、9月16日(火) ※ただし、7月21日(月・祝)、8月11日(月・祝)、8月12日(火)、9月15日(月・祝)、9月22日(月)は開館 |

| 観覧料(税込) | 詳細は公式チケットページをご確認ください。 |

| 主催 | 国立西洋美術館、読売新聞社 |

| 問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://drawings2025.jp |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。