その日、君の街が巨大なゲーム空間になる。

株式会社Gabは、2025年10月18日東京都台東区上野にて開催予定のゲーム感覚ゴミ拾いイベント「清走中」に企画運営として参画することをお知らせいたします。

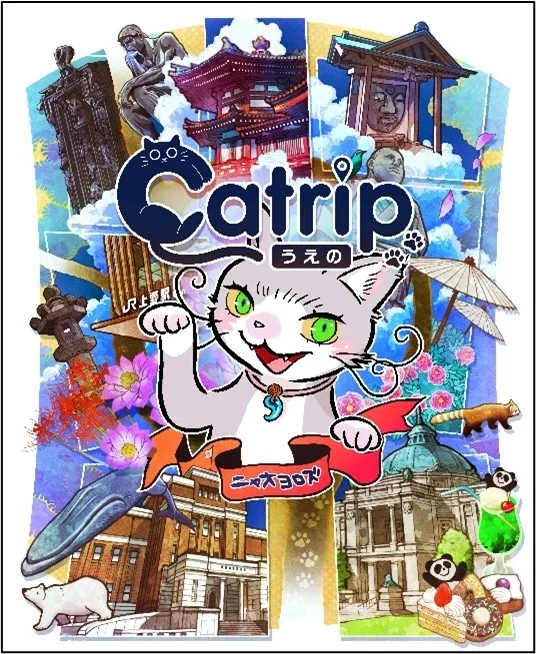

ゲーム感覚ゴミ拾いイベント「清走中」が東京都台東区上野にやってくる!

様々なミッションをクリアして、ミッション達成を目指そう!

上野がゲームエリアとなり、落ちているゴミがポイントに変わる新感覚体験をお楽しみください。

・イベント詳細

【実施案内】

開催日:2025年10月18日(土)

受付場所:御徒町公園

主催:台東区観光課

企画・運営:株式会社Gab

定員:抽選100名

受付開始:9:15/開会式:9:45/終了:12:00

参加費:無料

小雨決行/荒天延期

【イベント延期の場合】

イベント当日の天候により開催が延期となる場合がございます。

延期日:2025年10月19日(日)

受付場所:御徒町公園

受付開始:9:15/開会式:9:45/終了:12:00

【申し込み締め切り】

10月12日(日) 23:59まで

【抽選結果発表】

10月13日(月)

延期の場合は10月15日(水)頃、メールにてご連絡いたします。

イベントに関する大事なご連絡のメールが送信されますので、seisouchu@gab.tokyoのメールが受信できるようにドメインの設定をお願いいたします。メールが届かない場合は迷惑メールボックスをご確認ください。

【持ち物】

・飲み物

・1チームに1台LINEが使えるスマートフォン等

・動きやすい服装(はきなれた靴、帽子、雨具)

※所有されている方はモバイルバッテリーをお持ちください。

※トングや袋、軍手等の備品は運営にて用意してございますので、 掃除用具等の持ち物はございません。

【参加に関するQ&A】

Q:小学生のみの参加はできますか?また、乳幼児の参加にはチケットが必要ですか?

A:安全上、小学生のみの参加はできません。小学生以下の方は18歳以上の保護者と一緒にご参加ください。保護者や乳幼児を含む、当日来場される方全員にチケットが必要です。

Q:チケットは何枚まで申し込みできますか?

A:清走中はチーム戦のため、1回のお申し込み(1チーム)につき最大5名までとなっております。6名以上で参加される場合はチームを分けてお申し込みください。

Q:掃除用具などの持ち物は必要ですか?

A:トングや袋、軍手などの備品は運営側で用意しますので、掃除用具は必要ありません。飲み物や動きやすい服装、履き慣れた靴などを持参ください。暑さ対策ができるものもあれば各自ご用意ください。

Q:モバイルバッテリーの準備は必要ですか?

A:当イベントは無料通話アプリ「LINE」と地図アプリ「Google マップ」を使用し、イベント中にミッションの配信等を行います。必要な方は、モバイルバッテリーの準備をお願いします。

Q:写真撮影やメディア取材で映りたくない場合はどうすればよいですか?

A:当日、写真撮影やメディア取材が入る場合があります。映りたくない場合は事前に運営スタッフにお声がけください。

【参加についてのご注意】

・データの通信料金はご自身の負担となります。

・感染症流行時や災害発生時にはやむを得ず、イベントを延期する可能性がございます。

・一度ご提出いただいた応募フォームに加筆や情報の編集はできませんのでご注意ください。

・イベント中に写真及び動画の撮影を行います。画像の権利は株式会社Gab、台東区観光課が保有し、報道、SNS、その他清走中の宣伝等に使用することができるものとします。(画像の使用を拒否する場合には、当日受付スタッフへお伝えください。)

・また、メディアによる取材が入る場合もございますのでご了承ください。

・参加申込み完了で、本注意・免責条項・清走中プライバシーポリシー(https://www.seisouchu.com/privacypolicy)に同意したこととなります。

【免責条項】

・本チケット1枚で1名が参加できます。

・チケットのキャンセルはteketのチケットキャンセル規定に従います。

・申し込みサイト内でご入力いただいた個人情報は、清走中プライバシーポリシーに基づいて厳正に管理し、社内で共有いたします。また、広報活動の一環として使用しますが、当イベント関連事業以外の目的には一切使用いたしません。

・利用規約その他当社が定めるルールに違反した場合、本チケットが無効になる場合があります。

・不可抗力その他当社の責めに帰さない事由によりイベントが延期・中止になった場合、本チケットに関する返金その他の補償には応じられない場合があります。

・イベント中に発生した自然災害・トラブル・事件・事故等により生じた損害等について、当社は一切責任を負いません。

・清走中のイベント中に発生した下記に該当する項目に関しましては責任を負いかねます。

1. ゲーム進行ページを開いていた際に発生した携帯端末の故障

2. イベント中に発生した参加者さま間でのトラブル等

3. 歩きスマホを行った事による事故・事件

4. 故意にゲームエリア外に行って起こった事故・事件

5. イベントと関係のない建物に入って起こった一切のトラブル・事件・事故

6. 注意事項を守らなかったことで起こったトラブル・事件・事故

7. 清走中スタッフの指示に従わなかったことで起こったトラブル・事件・事故

8. 自然災害等

※本イベントは保険に加入しています。

▼ご参加を希望される場合は、下記よりお申し込みください。

https://teket.jp/9471/54434

・清走中とは?

「清走中」は、株式会社フジテレビジョン及び「逃走中」制作チームの正式な許諾を受け、株式会社Gabの責任において管理・運営しております。

清走中は、ゴミ拾いにゲーミフィケーション(※1)を融合したゲーム感覚ゴミ拾いイベントです。チームで協力して拾ったゴミの種類や重量、スマートフォンで通達されるミッションの達成度などがポイント換算され、上位チームには豪華景品が贈呈されます。ポイ捨てされたゴミがアイテムに変わり、街全体がゲームエリアとなるような世界観を演出することで「楽しさ」を入口にゴミ問題について考える機会を提供できる近未来の環境教育コンテンツです。

※1 ゲーミフィケーション (Gamification)は、ゲームデザイン要素やゲームの原則をゲーム以外の物事に応用することを言う。ゲーム感覚で楽しみながら、ストレスを感じさせない学習や行動に効用がある事で近年研究が進んでいる。

・運営会社について

会社名:株式会社Gab

所在地:東京都渋谷区渋谷3-5-16渋谷3丁目スクエアビル2階

代表者:山内萌斗

会社概要:「。ユニークに解く」をミッションに掲げた創業5期目のスタートアップ企業。ゲーム感覚ゴミ拾いイベント「清走中」や社会課題解決につながる暮らしのヒントを発信するインスタアカウント「エシカルな暮らし」、お買い物を楽しむだけで社会課題解決につながる「エシカルな暮らしオンラインストア」、各地でのPOPUP開催など持続可能な社会の実現に寄与する事業を手掛ける。

HP:https://www.gab.tokyo/

【株式会社Gab】プレスリリースより