国立科学博物館

「氷河期」と聞けば、現代とは全く異なる、氷や雪や覆われた過酷な世界をイメージする人もいるでしょう。しかし、学問的には、氷河期は陸地を覆う厚い氷の塊である氷床が、大陸規模で広く存在する時代を指します。

寒冷で氷床が大きく成長する時代である「氷期」と、比較的温暖で氷床が後退する「間氷期」を約10万年周期で交互にくり返しているため、氷河期が常に寒い時代というわけではありません。連日酷暑に悩まされている私たちが暮らす2025年も、グリーンランドや南極に氷床が存在する「間氷期」のさなか、つまり氷河期に属していると知ると、少しだけ見え方が変わってくるのではないでしょうか。

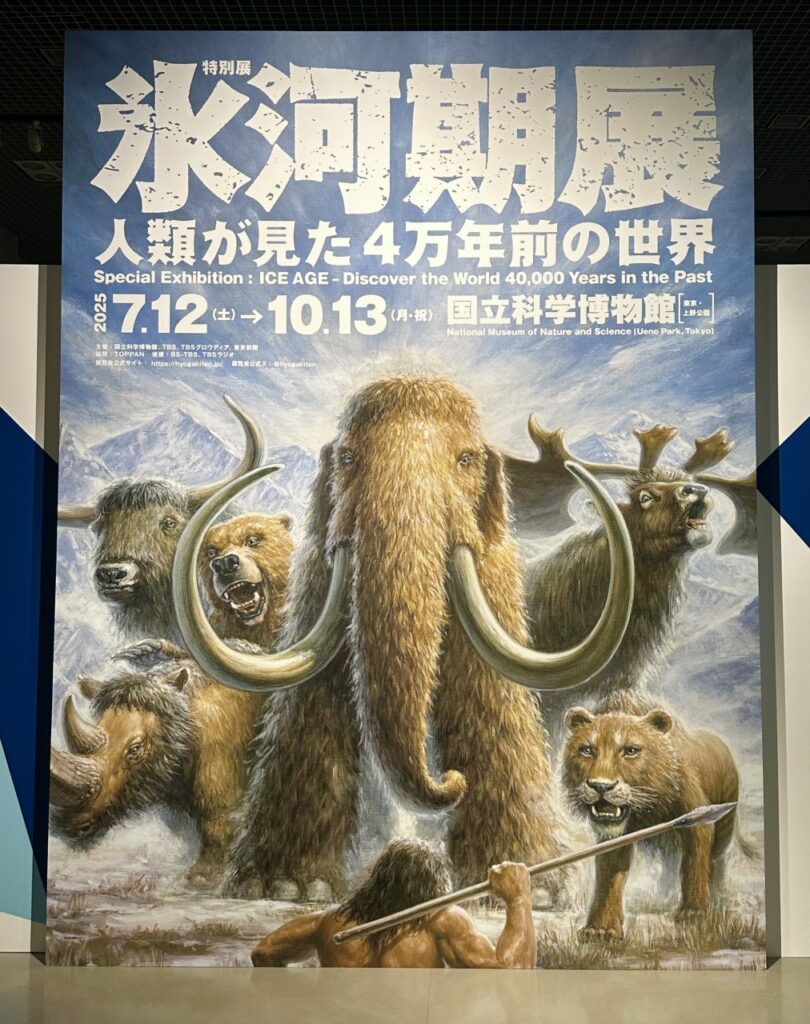

現在、国立科学博物館で開催されている特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」(会期:2025年7月12日~10月13日)は、最終氷期に当たる4万年前後の地球の姿に焦点を当てた展覧会。

日本初公開となるネアンデルタール人とクロマニョン人の実物の頭骨をはじめ、絶滅動物の骨格標本や生態復元模型、考古資料の展示などを通じて、現代とは全く異なる環境で生きた人類と動物の暮らしや環境の変化を、最新の科学的知見と迫力ある展示で紹介する内容になっています。

本展の監修を務めた国⽴科学博物館⻑・篠⽥謙⼀さんは、報道内覧会で次のように述べています。

「世界には80億の人類が住んでいますが、実はすべてホモ・サピエンスという1種類の生物です。かつてヨーロッパやアジアには別の⼈類がいましたが、1万2000年前にはホモ・サピエンスのみになりました。私たちの祖先が6万年前にアフリカを出た後、どんな⼈類や動物と出会っていたのか。滅んでしまった動物たちはどこに住み、どんな姿をしていたのかを体験していただくことが本展の大きな趣旨になります。これまでの私たちの旅について思いを馳せていただくとともに、地球温暖化で環境が変わっていく中で、私たちはどのように生きていくべきかを考えるきっかけにしていただければ幸いです」

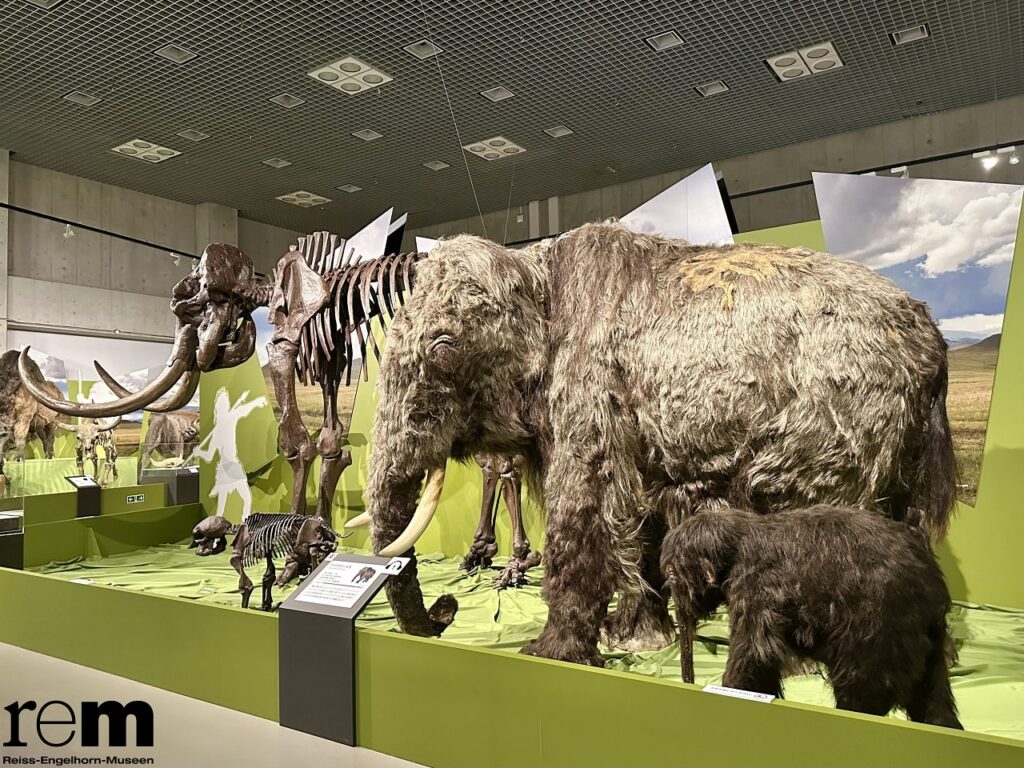

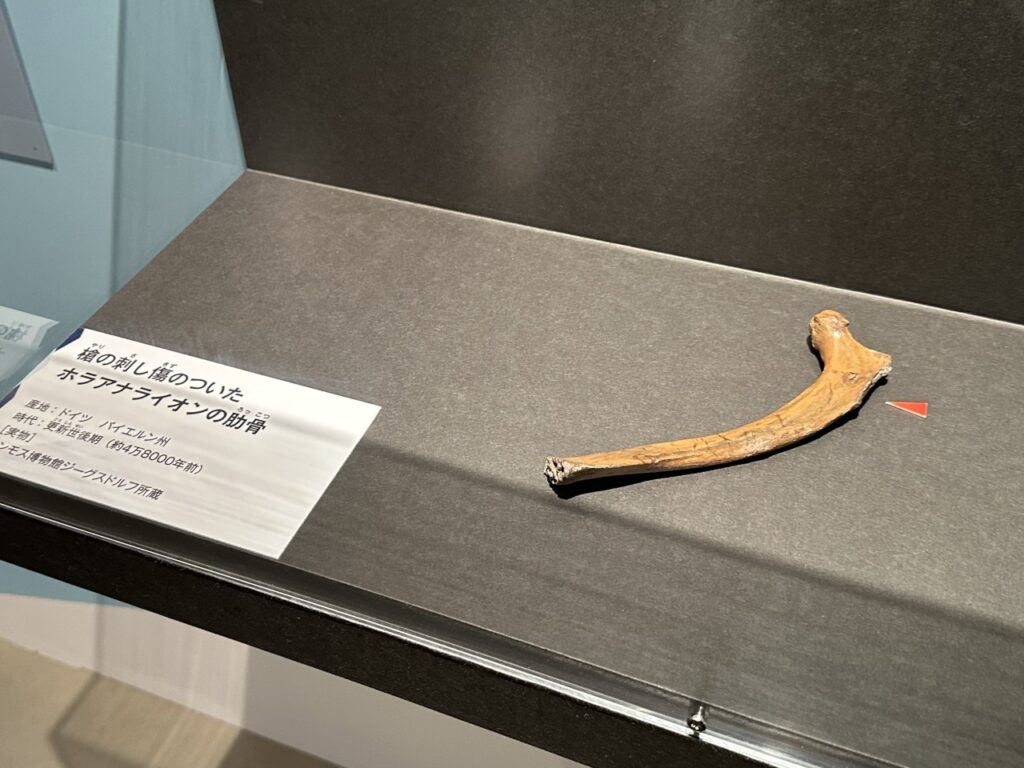

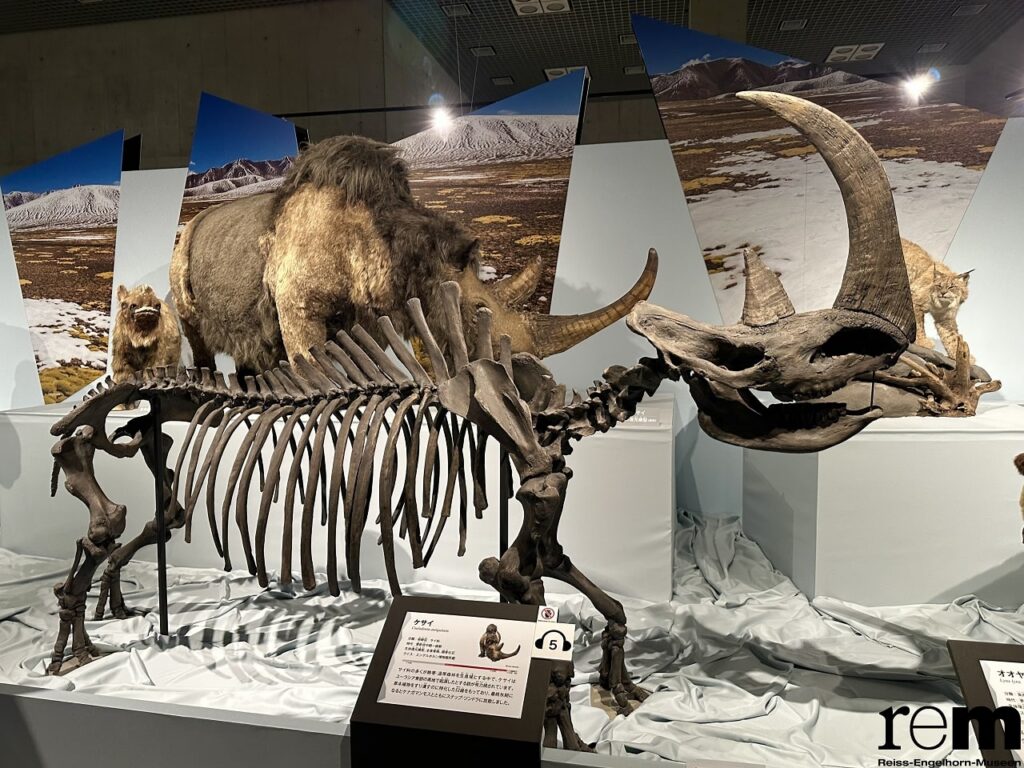

会場では、ドイツのライス・エンゲルホルン博物館が所蔵する、数千年前までシベリアやアラスカの島で生き残っていたというケナガマンモスの威容が来場者をお出迎え。本展の目玉の一つであり、迫力に目を奪われるところですが、その手前でさりげなく展示されている「槍の刺し傷のついたホラアナライオンの肋骨」も忘れずにチェックしたい一品です。

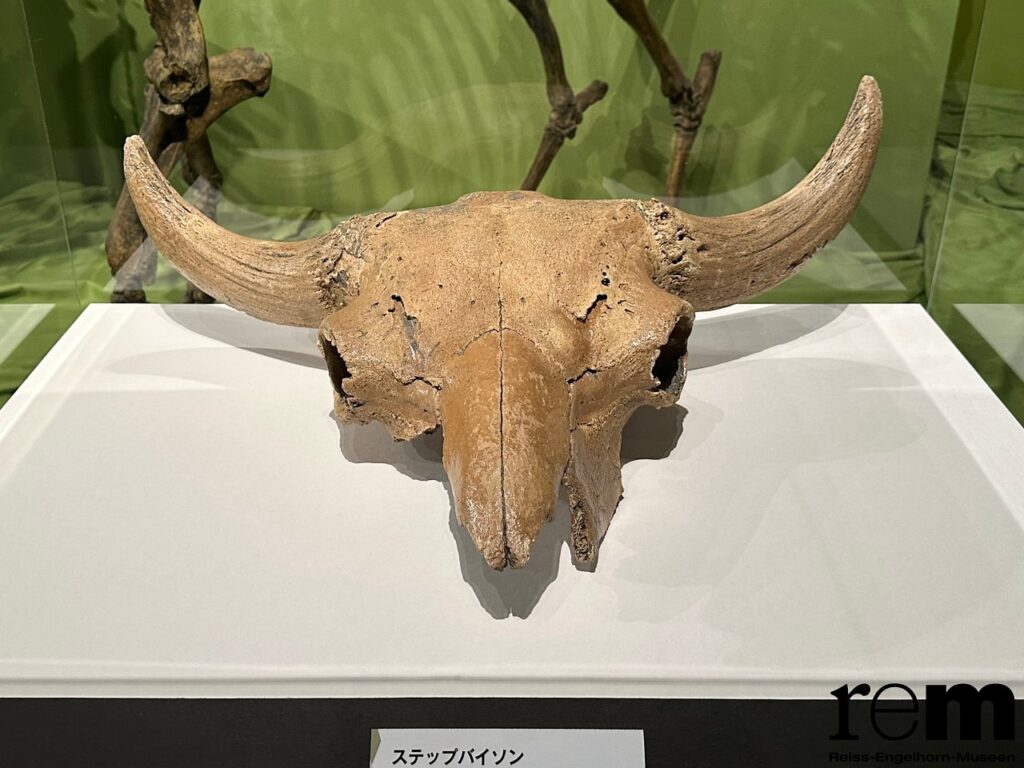

3~2万年前の最寒冷期をピークに、ユーラシア大陸の高緯度地域では寒冷化とともに広大なステップ・ツンドラ(寒冷な草原と永久凍土地帯)が形成されます。この環境で繁栄したのがケナガマンモス、ホラアナライオン、ケサイ、ステップパイソンなどの草原棲のマンモス動物群であり、さらに間氷期から森林で生き伸びたギガンテウスオオツノジカやホラアナグマ、その他多くの現生種が入り混じって、最終氷期の巨大動物群「メガファウナ」となりました。

「第1章氷河期 ヨーロッパの動物」は、そうしたメガファウナの化石や全身骨格標本、生体復元模型を展示し、絶滅種と現生種、その生態を解説しつつ盛衰の謎について迫る構成です。寒さに耐えるための立派な体躯と長い体毛をもつ動物たちの姿からは、当時の環境の厳しさが想像されます。

まるで布を被っているかのような長い毛皮と大きな蹄が特徴のジャコウウシは、マンモス動物群の生き残りでヤギ亜科の一種。2万年前以降、突如始まった温暖化によってステップ・ツンドラが縮小し、寒冷地適応した種や草原棲の種が次々に姿を消していった中で、ジャコウウシやホッキョクギツネなどは北極圏に生息域を移せたことで、今も細々と生存しています。

クロマニョン人の祖先は約30万年前にアフリカで誕生し、約6万年前にユーラシア大陸に広がっていきました。当時、ヨーロッパにはネアンデルタール人という別の人類が暮らしていましたが、約4万年前になると姿を消してしまいます。

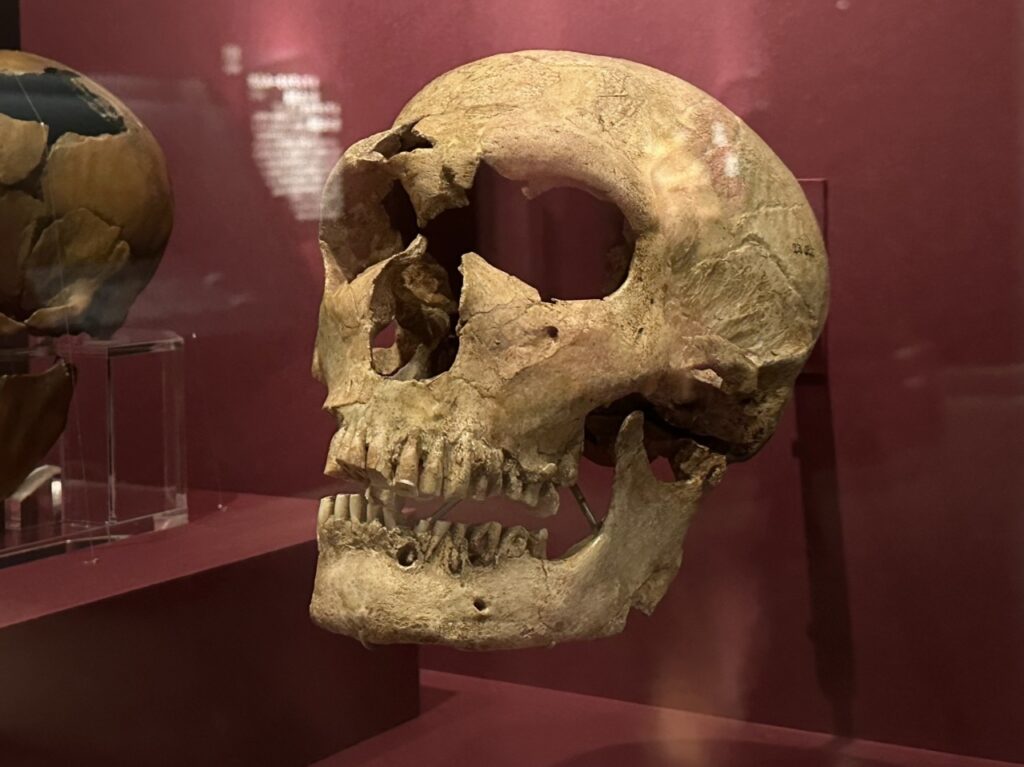

がっしりした体格と強靭な筋肉をもっていたネアンデルタール人。比較的ほっそりした体格に長い手足をもっていたクロマニョン人。一見、過酷な氷期の生存に適しているのは前者のように思えますが、両者の命運を分けたものはなんだったのか。その謎を石器や装飾品などの考古遺物とともにひも解く「第2章 ネアンデルタール人とクロマニョン人」では、同時代を生きた二つの人類の“世界一有名な頭骨”とも言われる「ラ・フェラシー1号」「クロマニョン1号」の実物を日本初公開。

左から3点目 クロマニョン1号(クロマニョン人) © MNHN – JCDomenech パリ国立自然史博物館

「ラ・フェラシー1号」は1909年にフランスのラ・フェラシー岩陰遺跡で発見された、4万5000年前~4万3000年前頃のネアンデルタール人のほぼ完全な全身骨格として出土。「クロマニョン1号」は、同じくフランスのクロマニョン岩陰から道路工事の際に発見されたもので、2万8000年前~2万7000年前頃のおそらく男性であると考えられています。展示された頭骨を一見するだけでも頭蓋の長さ、頬骨の広さ、眉骨の隆起具合に大きな違いが見つけられるなど、両者の姿を実物で比較できる贅沢な機会といえそうです。

なお、地面に体を曲げた状態で発見された、「ラ・フェラシー1号」をきっかけに、クロマニョン人と比較して、従来野蛮で文化的に劣っていると見なされていたネアンデルタール人に、死者を埋葬する習慣があったことが証明されていったといいます。

第2章と第3章をつなぐ通路では、素人には嬉しい氷河期の基礎知識を解説する映像展示や、動物の毛や歯の化石に触れるコーナーが置かれています。ケナガマンモスやオーロックスの歯の個性的な輪郭をなぞりながら、どんなものを食べていたのか、なぜその形状になったのかを想像してみるのも楽しいでしょう。

「第三章 氷河期の日本列島」では、約3万8000年前までには日本にわたってきたと考えられる人類の暮らしや、当時を生きた日本三大絶減動物であるナウマンゾウ、ヤベオオツノジカ、ハナイズミモリウシなどの動物たちの様子について紹介しています。

後期旧石器時代中葉における古本州島の石器の地域性を紹介する比較展示では、岩手、大阪、鹿児島にある遺跡から発掘された品々が並んでいますが、特に目を引いたのは大阪の翠鳥園遺跡から出土した石刃です。

第2会場では「氷期・間氷期サイクルと植生」の展示が続き、ハート形をしているかわいい(?)花粉化石の拡大模型があるなど、最後まで見どころの多い展覧会でした。

本展のアンバサダーを務める歴史好きのタレント・あばれる君も、「入り口から出口まで丁寧に見ていくと、理科の授業50時間分くらいの濃厚な学びがあるんじゃないでしょうか」「捨てるところ一切なし! すべてが見どころ!」と大絶賛。

「夏休みの自由研究や学びにもいいですね。地球は今さまざまな課題を抱えていますが、厳しい時代を生き抜いた氷河期の動物たちの姿は、我々、現代にも通じるものがあるのではないかと考えます」と熱弁しながら、「私のとっても楽しいナレーション・解説付きで見ていただくと、学び・分かりやすさも100倍でございます」と、自身が担当した音声ガイドをアピールしました。

特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」の開催は、10月13日(月・祝)までとなっています。

特別展「氷河期展 〜人類が見た4万年前の世界〜」概要

| 会場 | 国立科学博物館(東京・上野公園) |

| 会期 | 2025年7月12日(土)~10月13日(月・祝) |

| 開館時間 | 9:00 ~17:00(入場は16:30まで) |

| 夜間開館 | 8月8日(金)~17日(日)および10月10日(金)~13日(月・祝)は19時閉館(入場は18時30分まで)。 ※常設展示は8月9日(土)~15日(金)は18時まで。それ以外の期間、常設展示は17時まで(入場は各閉館時間の30分前まで)。 |

| 休館日 | 9月1日(月)、8日(月)、16日(火)、22日(月)、29日(月) |

| チケット | ⼀般/⼤学⽣ 2,300円 、⼩中⾼⽣ 600円

※未就学児は無料。 |

| 主催 | 国立科学博物館、TBS、TBSグロウディア、東京新聞 |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式HP | https://hyogakiten.jp/ |

※記事の内容は取材日時点のものです。最新の情報は展覧会公式HP等でご確認ください。

記事提供:ココシル上野