東京国立博物館

かつてイタリア南部に存在し、約2000年前、火山の噴火により住民ごと姿を消したローマ帝国の都市・ポンペイ。その繁栄や人々の暮らしを約150点の出土品などで紹介する特別展「ポンペイ」が、東京・上野の東京国立博物館 平成館で開催中です。会期は2022年1月14日(金)~4月3日(日)。

開催に先立って行われた報道内覧会に参加しましたので、会場の様子や展示作品をレポートします。

※キャプションに特別な記載のない作品はすべてナポリ国立考古学博物館の所蔵品です。

日本初公開を含む約150点の名品を紹介!

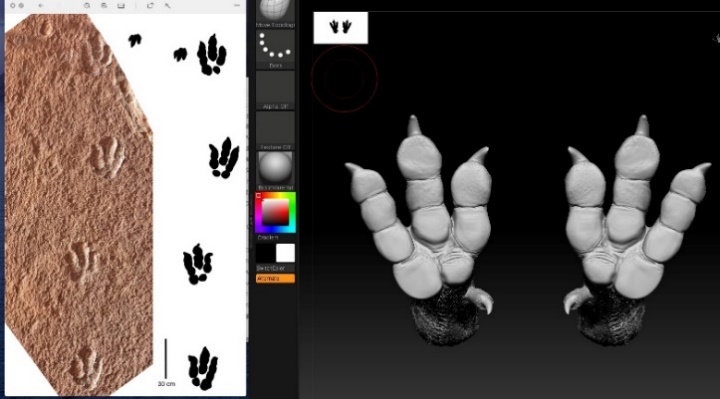

約1万人が暮らし、ワインやオリーブ油の生産に適した風光明媚な土地だったローマ帝国の地方都市・ポンペイ。紀元後79年、街の北西にあるヴェスヴィオ山で大規模な噴火が起こり、一昼夜にしてすべてが埋没してしまった悲劇の街です。

東西1600m、南北800mほどの広さをもつその遺跡は、18世紀に本格的な発掘が開始されるまでのおよそ1700年もの間、都市の賑わいを当時のまま眠らせたタイムカプセルのような存在。古代ローマ都市の姿を知ることができる貴重な資料の宝庫として、現在も精力的な発掘調査が続けられています。

特別展「ポンペイ」は、ポンペイから出土した多くの優品を所蔵するナポリ国立考古学博物館の全面協力のもと、同館が誇るモザイク画、壁画、彫像、日用品など、日本初公開を含む約150点を展示するもの。2000年前に繁栄した都市と、そこに生きた人々の息吹を感じられる貴重な展覧会となっています。

次からは、本展の序章〜5章にわたる展示内容を紹介していきます。

序章:ヴェスヴィオ山噴火とポンペイ埋没

序章ではヴェスヴィオ山噴火前後の様子を紹介しています。本展には高精細映像の巨大ディスプレイがいくつか展開されていますが、特に序章の噴火CG映像は大迫力。どのようにポンペイの街が飲み込まれたのかがリアルに描写され、多くの活火山を有する日本に住む人間としては心を揺さぶられるものがありました。

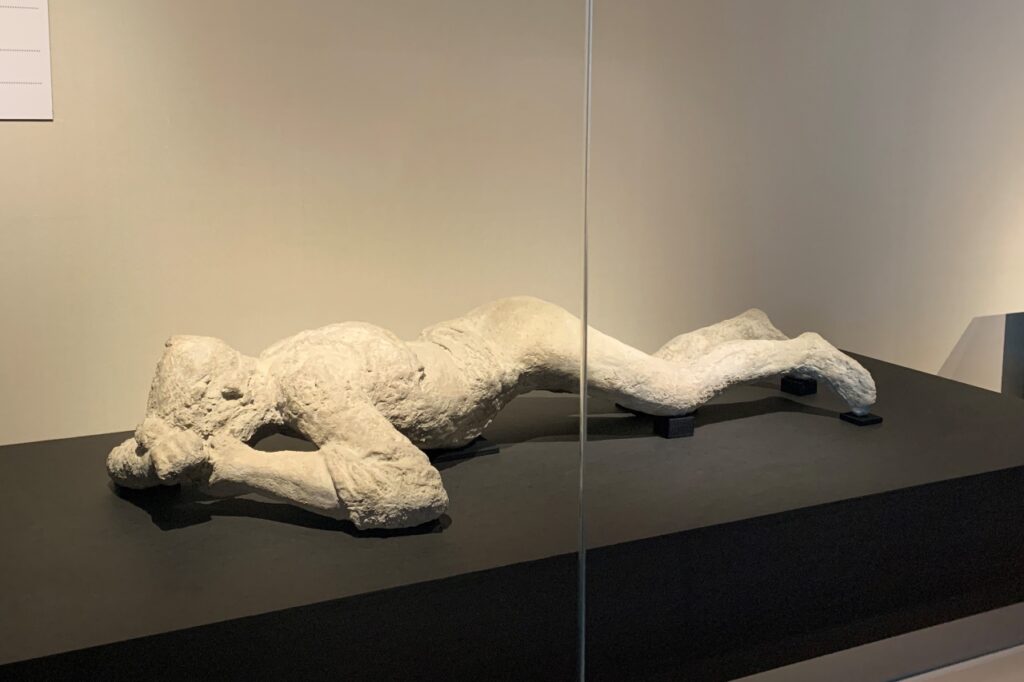

すぐ横には《女性犠牲者の石膏像》の展示も。固まった火山灰には時折、有機物が分解されたことによる空洞が生まれ、そこに石膏を水で溶いたものを注ぐと人間の遺体などの石膏像が出来上がるとか。遺体が入っているわけではないのに生々しい存在感があります。

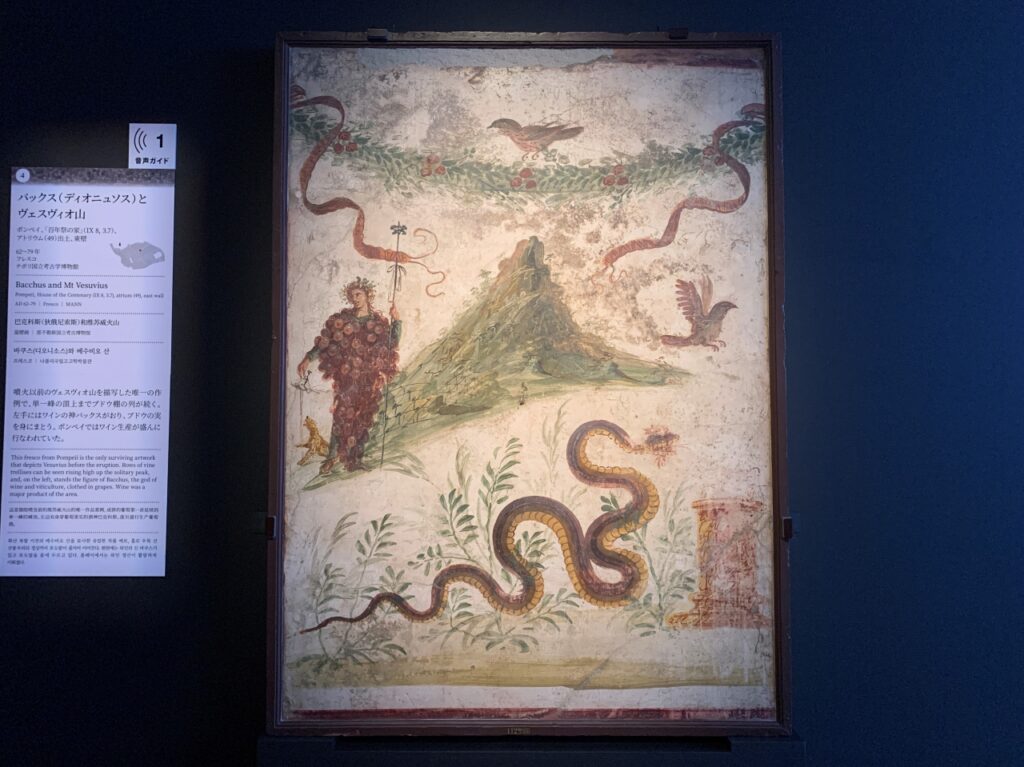

また、噴火前のヴェスヴィオ山を描いた唯一の作例とされるフレスコ画《バックス(ディオニュソス)とヴェスヴィオ山》では、大きく変形する前の山の姿を確認できます。とても希少な資料なのですが、どうしても山より全身をブドウに包んだローマ神話のワインの神・バックスのシュールさに目が引き寄せられてしまいます。

第1章:ポンペイの街―公共建築と宗教

第1章ではポンペイのフォルム(中央広場)、劇場、円形闘技場、浴場、運動場といった公共施設にまつわる作品や、宗教と信仰に関連した作品を紹介してします。

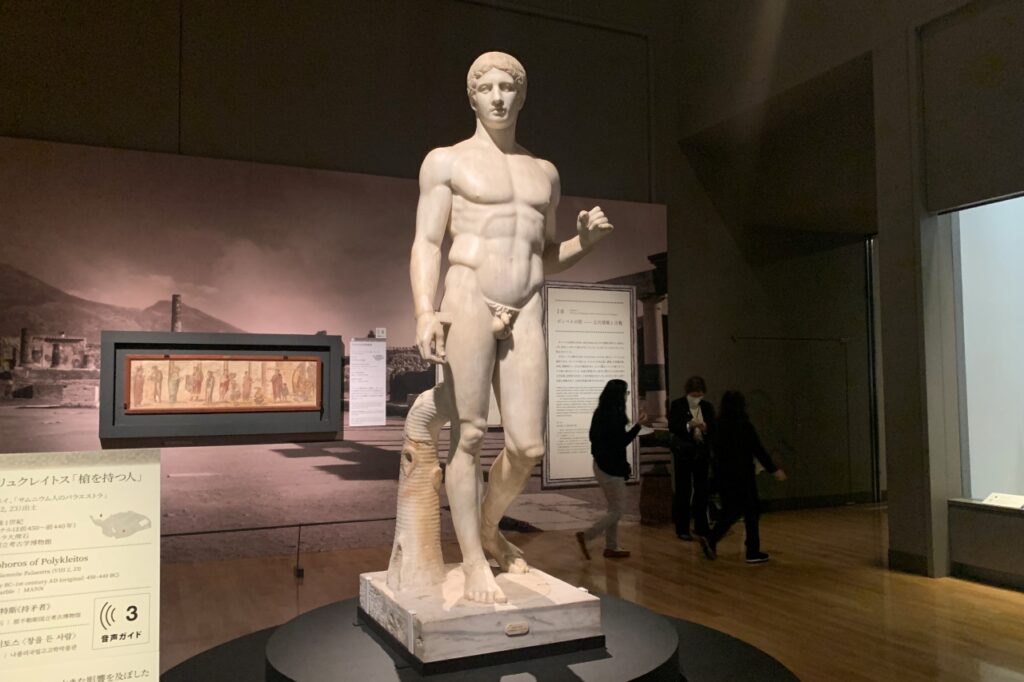

本展のメインビジュアルに採用された、当時の演劇人気をうかがわせるモザイク画《辻音楽師》や、西洋美術の人体表現に大きな影響を及ぼしたポリュクレイトスの《槍を持つ人》の大理石模刻など見どころが満載!

沐浴する直前のサンダルを脱ぐ美の女神・ウェヌスを表現した《ビキニのウェヌス》は装身具の金彩が美しいです。ウェヌスはポンペイの守護神で、街には神殿も建てられていたそうですが、こちらの大理石像は邸宅の広間で飾られていたとのこと。

また、目立ちませんが驚くような展示としては、ポンペイで広く使われていたという水道のバルブを推したいところ。調べてみると日本の歴史で本格的に水道が登場するのは16世紀ごろということですから、古代ローマ人がいかに水力学の分野で高い技術水準に達していたのかがわかります。

第2章 ポンペイの社会と人々の活躍

第2章では、ポンペイの街で暮らした裕福な市民たちの暮らしぶりを伝える生活調度品や装飾品といった出土品を展示。そこからはビジネスの才覚でのし上がった低い出自の女性や解放奴隷などの資産家の存在も浮かび上がり、貧富の差が激しかった古代ローマ社会の意外な流動性がうかがえます。

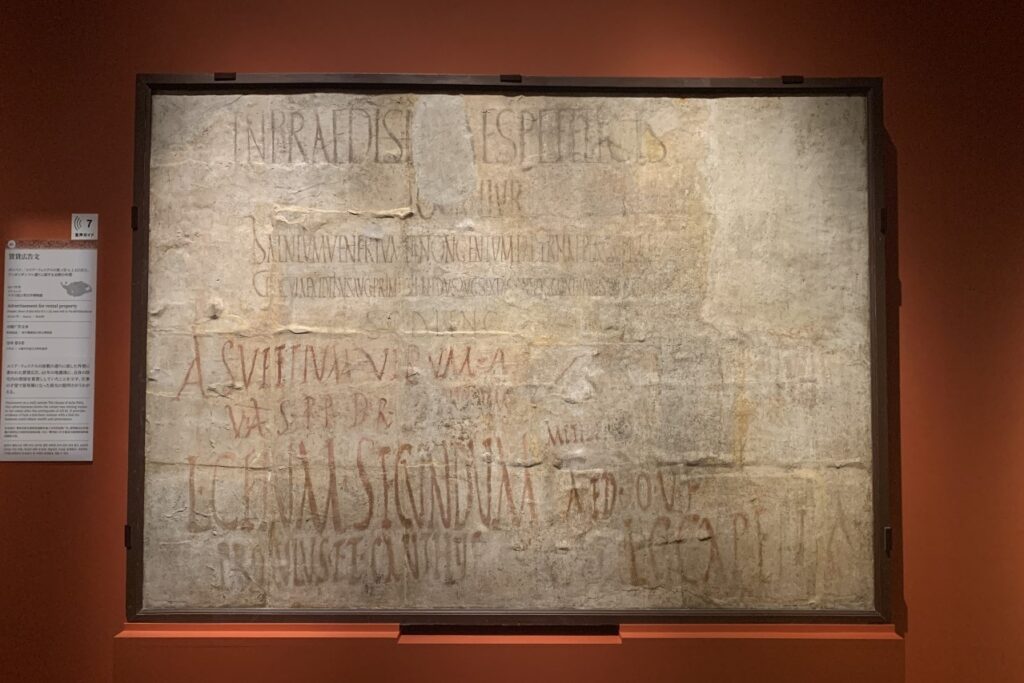

面白いのは、この何やら大きく文字が書かれた岩のようなもの。実はこれ、邸宅の外壁に書いた賃貸広告文なんですって。私たちもよく街で見かける「入居者募集!」の広告と同じものだと思うと、「本当にそこで生きていたんだ」という実感が一気にわいてきます。

広告文には次のように書かれているそう。「スプリウス・フェリクスの娘ユリアの屋敷では、品行方正な人々のための優雅な浴室、店舗、中2階、2階部屋を、来る8月13日から6年目の8月13日まで、5年間貸し出します。S.Q.D.L.E.N. C.(後略)」

不動産賃貸業をたくみに経営したこのユリア・フェリクスも、仕事の才覚で富裕層になった聡明な女性の好例とのこと。

第3章:人々の暮らし―食と仕事

第3章では、食生活を知るための台所用品や食器類、出土した食材などを展示。また、医療用具、画材、農具、工具など、ポンペイの住民が使っていた仕事道具を紹介し、 ポンペイに生きた人びとの日常生活にフォーカスしています。

ポンペイには30軒ほどのパン屋や、テイクアウト可能な料理屋があり手軽に食事をとることができたそう。フレスコ画《パン屋の店先》には円盤状のパイのような形をしたパンが描かれていますが、なんと絵に描かれたそのままのパンが遺跡から発掘され、本展に出品されています。

炭化したパンがこれほどふっくらと形が保たれるのかと感動。これは「パニス・クアドラトゥス」と呼ばれる典型的なパンで、焼く前にナイフで放射線状の切れ目を入れて分けやすいようにしていたとか。

調理器具や秤といった日用雑貨でも、少し目を凝らすと洗練された装飾が施されているものが多いのがわかります。なかには動物をモチーフとした作品もあり、錘(おもり)は仔ブタの形になっているのがユーモアが効いていてフフッと笑えました。

第4章:ポンペイ繁栄の歴史

第4章は本展のハイライトです。ポンペイ繁栄の歴史を示す3軒の邸宅「竪琴奏者の家」「悲劇詩人の家」「ファウヌスの家」の一部を会場内に再現! モザイク画や壁画の傑作を鑑賞しながら、2000年前の邸宅の雰囲気を感じられる展示空間になっています。

なかでも傑出しているのは、紀元前2世紀ごろに建てられ、ローマ化以前のヘレニズム文化の豊かさを現代に残した「ファウヌスの家」の展示。一つの街区すべて(約3,000㎡)を一軒で占めていたというポンペイ最大の邸宅です。ここでは「ファウヌスの家」の由来である牧神ファウヌスの躍動的なブロンズ像《踊るファウヌス》や、オプス・ウェルミクラトゥムと呼ばれる細密技法で作られた美しくも恐ろしい床モザイク《葉綱と悲劇の仮面》などを鑑賞できます。

また、この「ファウヌスの家」の談話室で発見されたのが、かの有名なモザイク画の傑作《アレクサンドロス大王のモザイク》。アレクサンダー大王率いるマケドニア軍が、ダレイオス3世率いるペルシア軍に勝利した「イッソスの戦い」を描いたこの作品は、残念ながら現在も修復作業中ですが、本展では原寸大の8K高精細映像で楽しめます。ディスプレイ前の床にも同作の複製が敷かれ、当時の家人気分で踏んで歩くこともできました。

第5章:発掘のいま、むかし

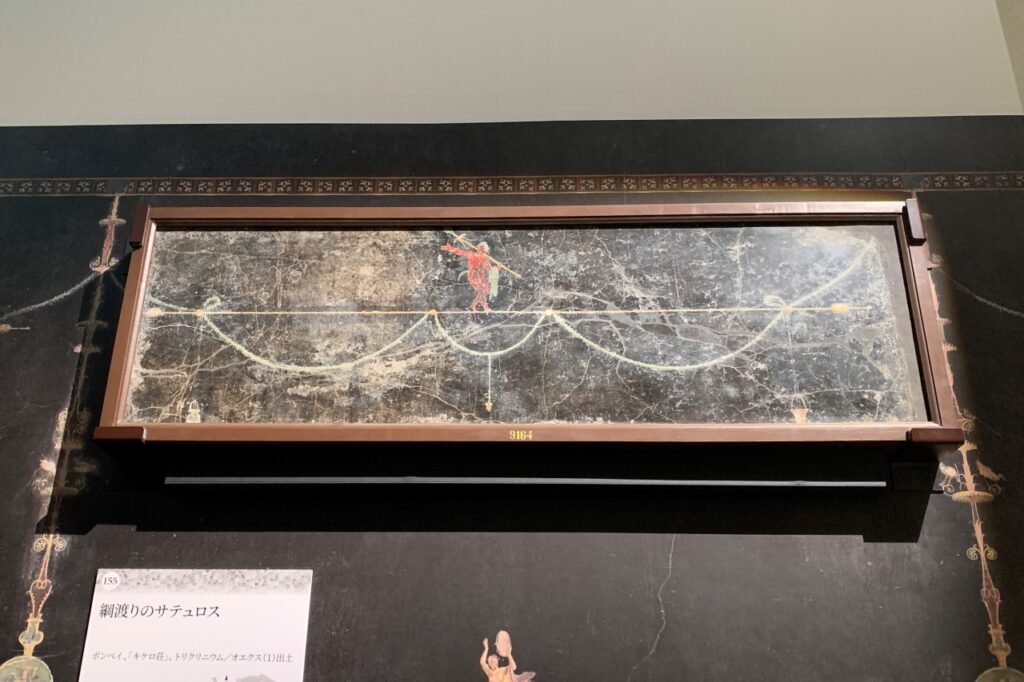

かつての発掘調査は美術品を獲得するための「宝探し」的な意味合いが強かったものの、現在では発掘以上に遺跡や出土物の保護が重要視されているそう。エピローグとなる第5章では、初期に発掘された《綱渡りのサテュロス》や東京大学の学術調査隊の代表的な発掘品である《ヒョウを抱くバックス(ディオニュソス)》などを展示しながら、18世紀から現在に至るポンペイ遺跡発掘の歴史を振り返ります。

締めくくりの最新情報として、《アレクサンドロス大王のモザイク》の現在進行中の修復作業についてもドキュメンタリーの映像で紹介されていました。

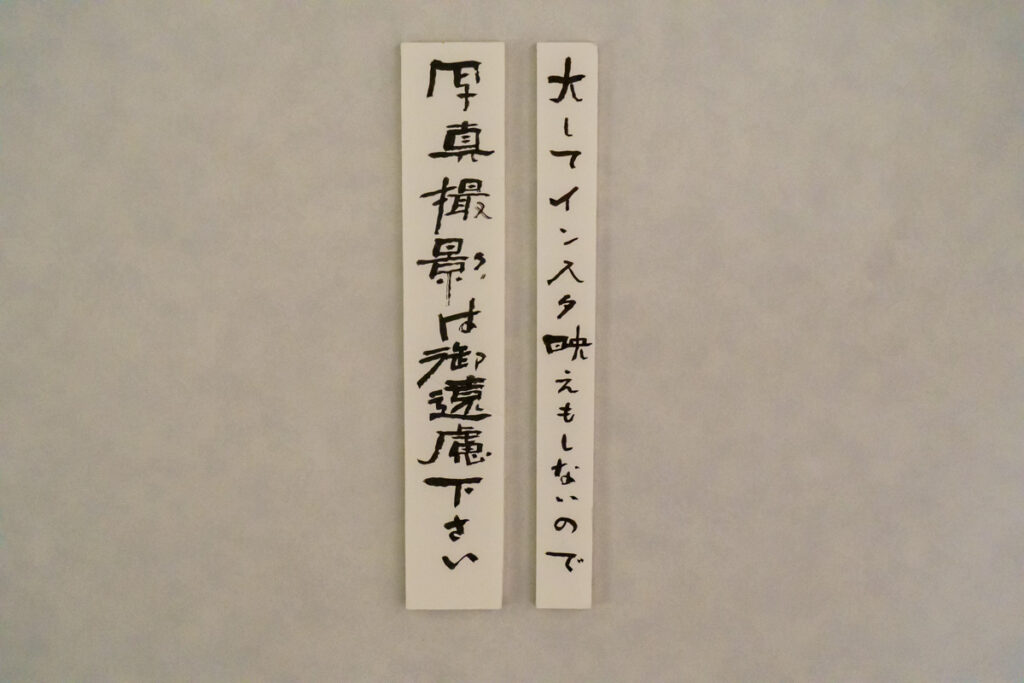

なお、本展は太っ腹なことに個人利用に限り写真撮影OK! それに関連して、展覧会の公式Instagram(@pompeii2022)ではモデルのAMONさん扮する「#ポンペイくん」と一緒に、会場内の“映える”おすすめ撮影スポットをご紹介する企画を進めるとのこと。ポンペイくんは会期中、会場に出現することもあるそうですよ。

ミュージアムショップでは本展オリジナルグッズが多数展開されていますが、なんと前述の《炭化したパン》のクッションなども登場。ひび割れ表現になんともいえない風情があります。また、ポムポムプリンとのかわいいコラボグッズも! 古代ローマ風にお色直ししたプリンちゃんのここでしか買えない限定商品、ファンの方はぜひお見逃しなく。

キャッチコピーである「そこにいた。」という言葉の意味を肌で感じ取れるすばらしい展覧会でした。

特別展「ポンペイ」の開催は2022年1月14日(金)から4月3日(日)まで。ぜひ皆さんも、2000年の時を超えてなお生き生きとした存在感を放つ作品群を通じて、ロマンあふれる古代の空気に浸ってみてはいかがでしょう。

特別展「ポンペイ」開催概要

| 会期 | 2022年1月14日(金)~4月3日(日) |

| 会場 | 東京国立博物館 平成館 |

| 開館時間 | 午前9時30分~午後5時 ※3月4日以降の金・土・日・祝日は午後6時まで |

| 休館日 | 月曜日、3月22日(火)※ただし、3月21日(月・祝)、3月28日(月)は開館 |

| 観覧料 | 一般 2,100円、大学生 1,300円、高校生 900円 ※本展は事前予約(日時指定券)推奨です。詳細は展覧会公式サイトをご確認ください。 |

| 主催 | 東京国立博物館、ナポリ国立考古学博物館、朝日新聞社、NHK、NHKプロモーション |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://pompeii2022.jp/ |

※記事の内容は2022/1/20時点のものです。最新の情報と異なる場合がありますのでご注意ください。

記事提供:ココシル上野