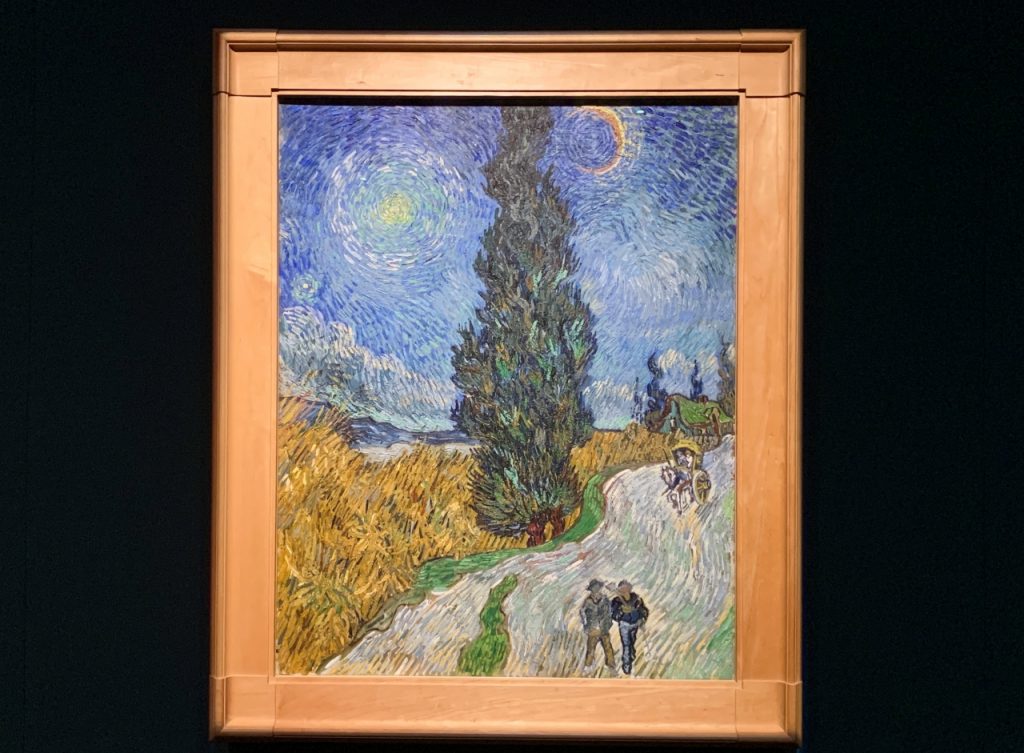

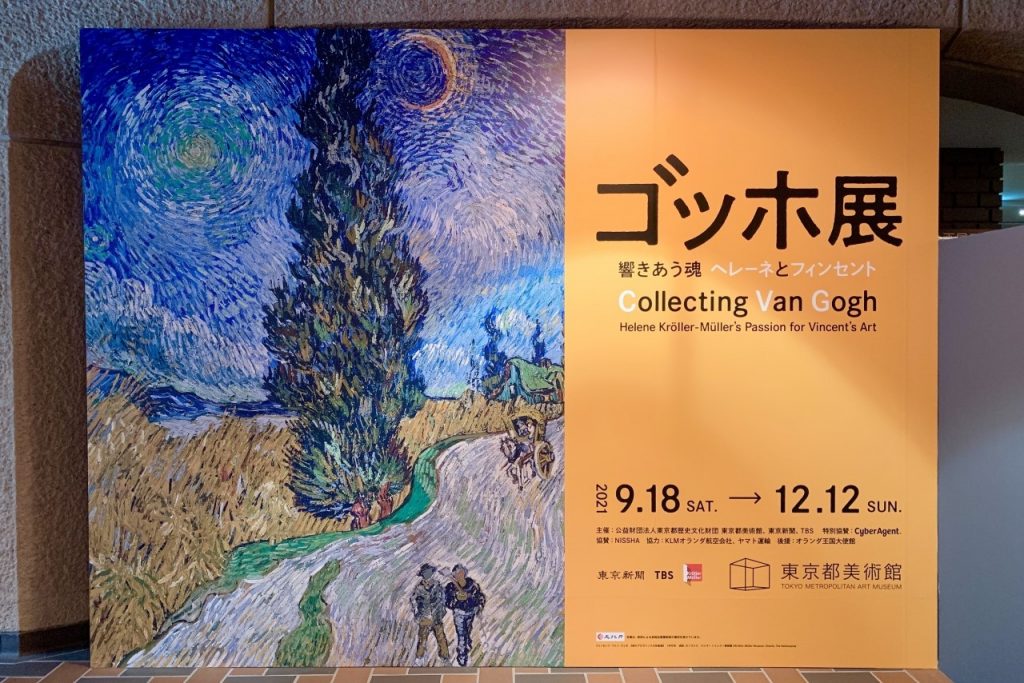

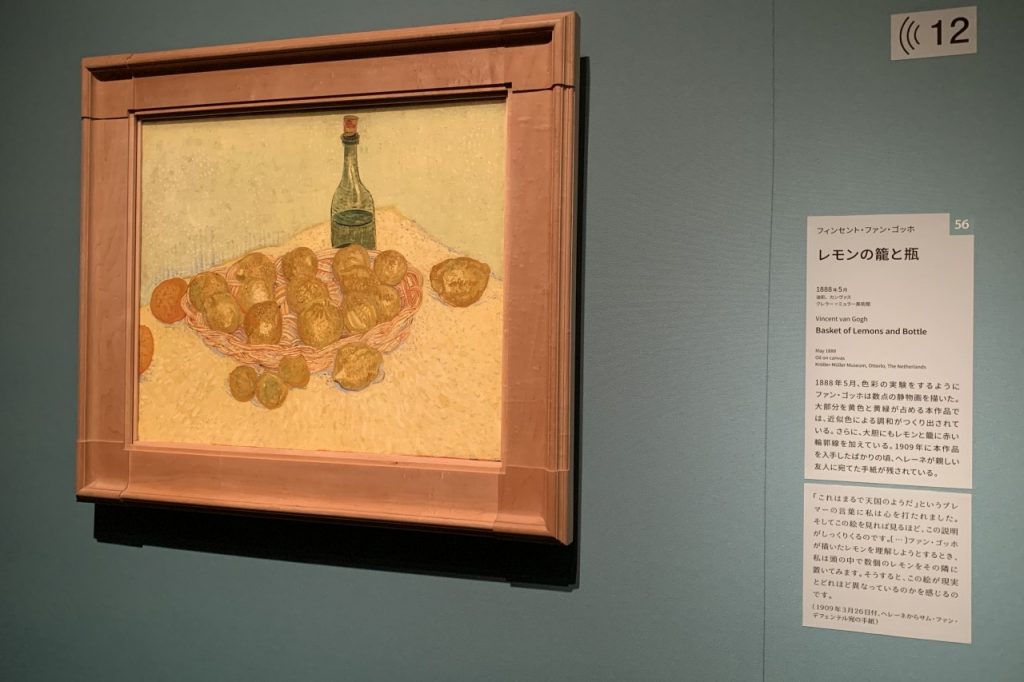

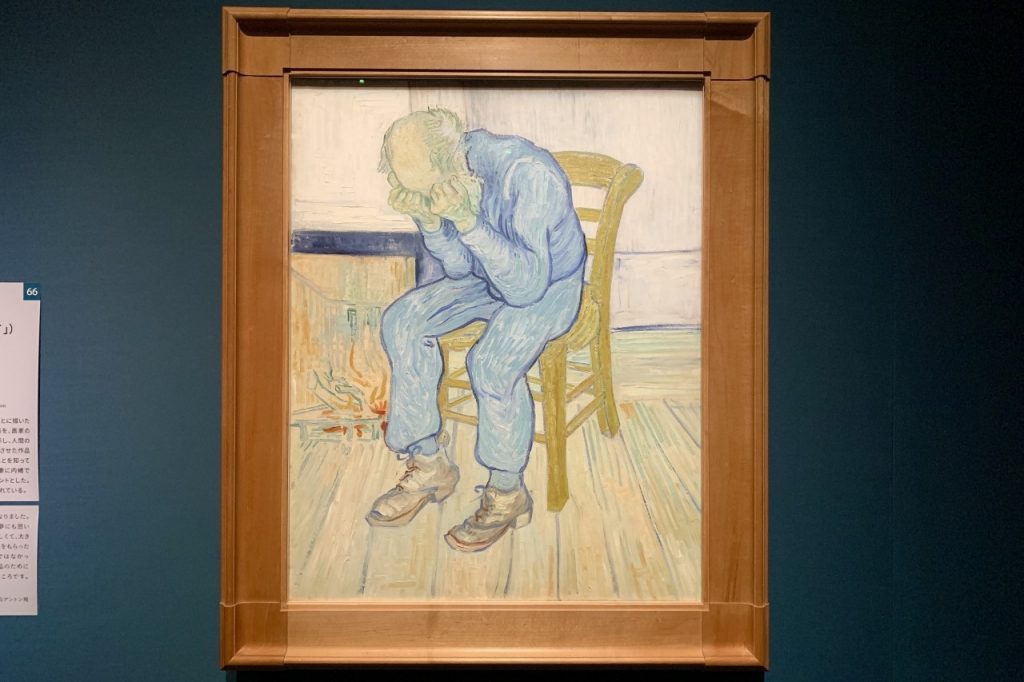

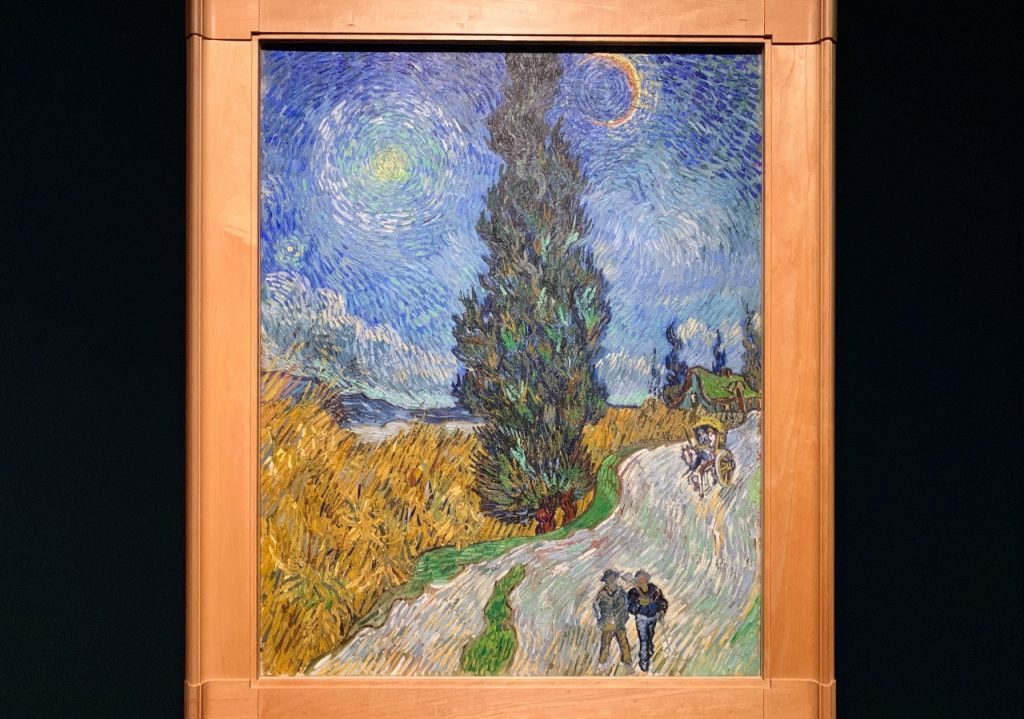

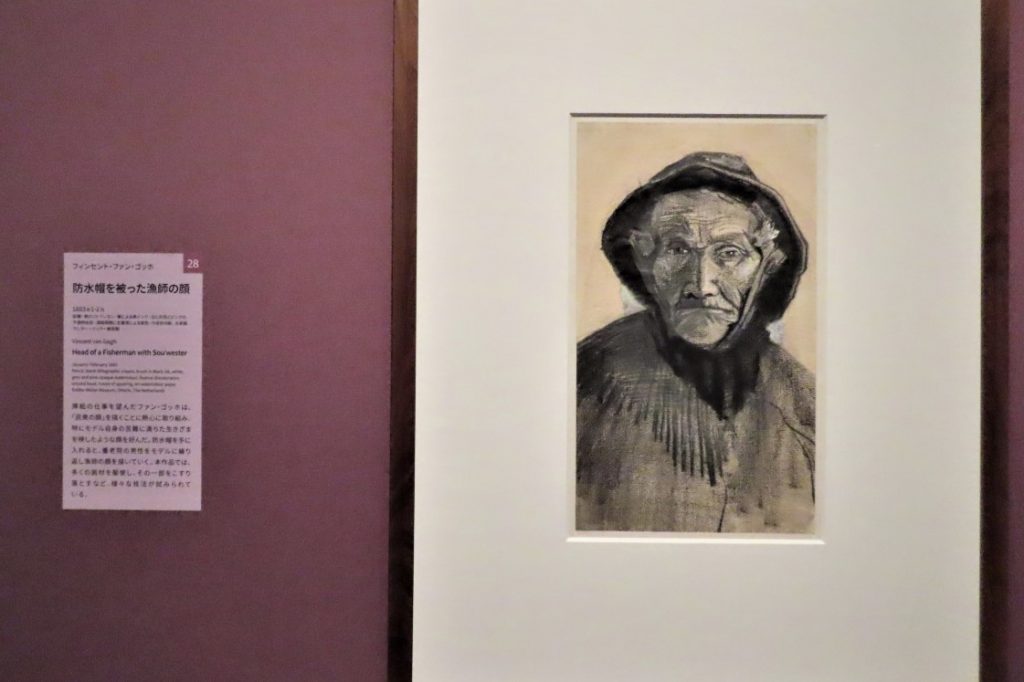

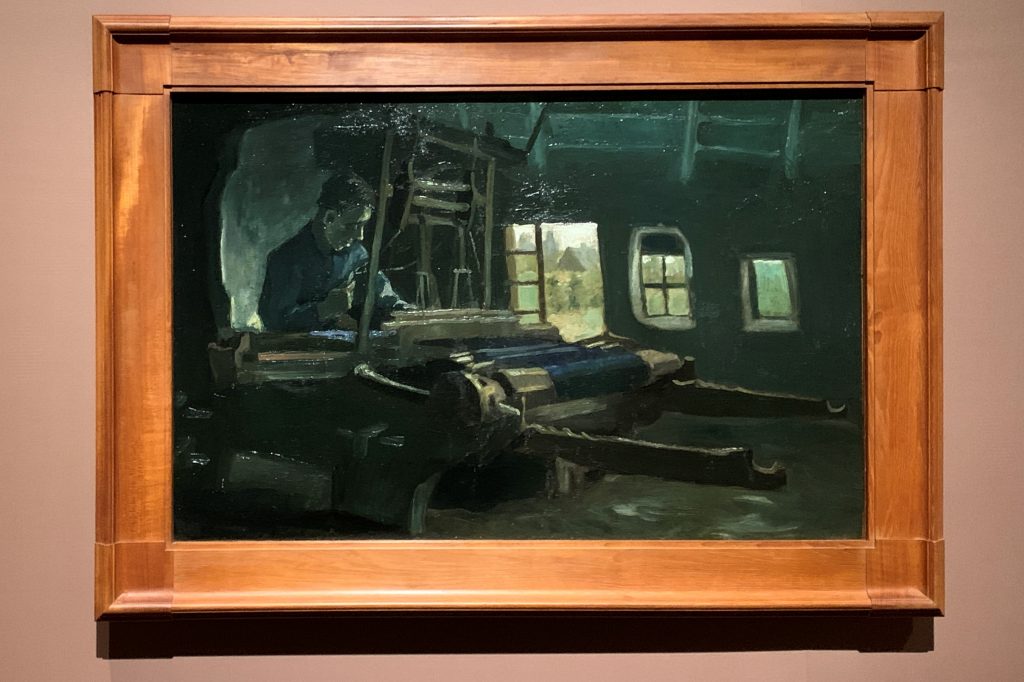

フィンセント・ファン・ゴッホ《夜のプロヴァンスの田舎道》1890年5月12-15日頃 クレラー=ミュラー美術館蔵 東京・上野公園にある東京都美術館では、2021年9月18日(土)から『ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント』 が開催中です。

国内外の名品を紹介する同館の特別展(直近では『没後70年 吉田博展』や『イサム・ノグチ 発見の道』など)は毎回大変な人気を集めていますが、今回の『ゴッホ展』も例にもれず多くの来場者で賑わっています。

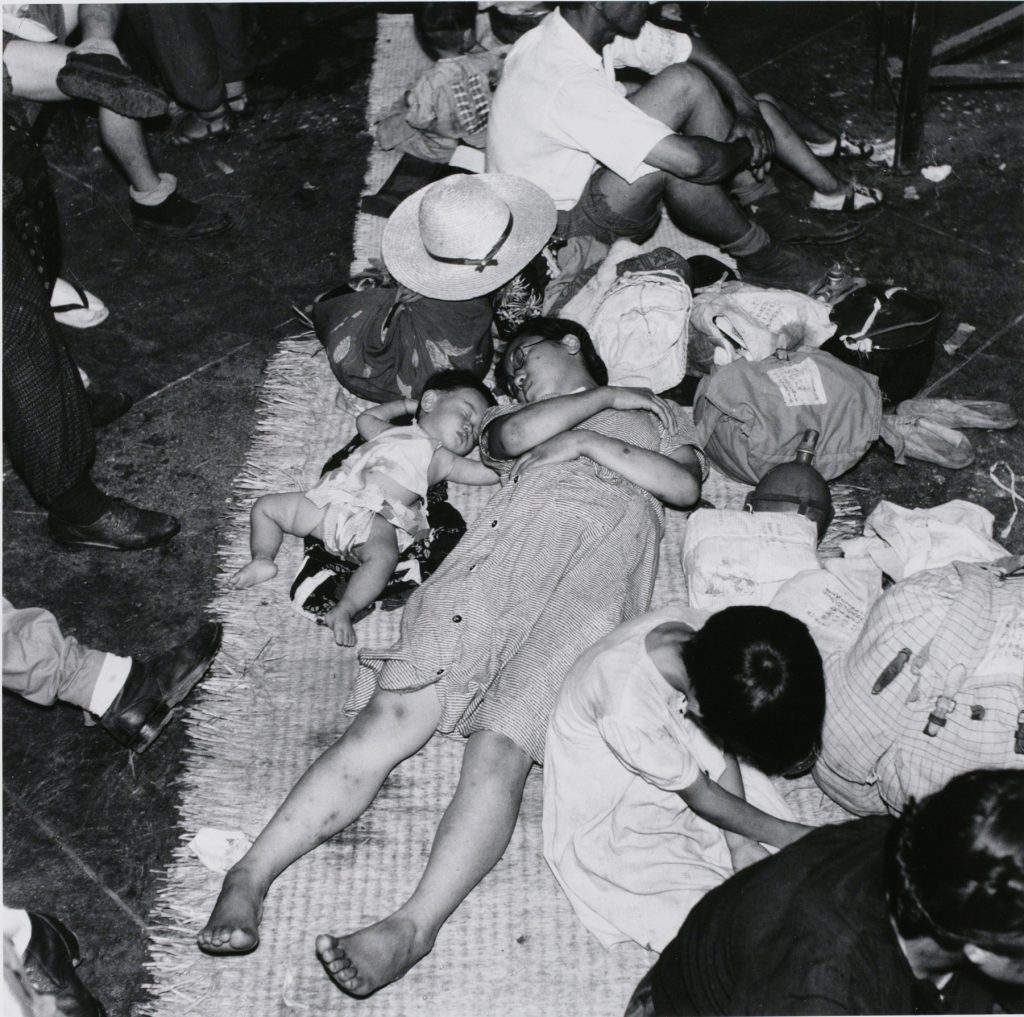

特別展を車いすの方や視覚障害、聴覚障害などさまざまな障害をお持ちの方に安心して鑑賞してもらいたい――そんな思いのもと、特別展の期間中には毎回「障害のある方のための特別鑑賞会」が行われており、『ゴッホ展』でも休室日の10月11日(月)に開催されました。

※『ゴッホ展──響きあう魂 ヘレーネとフィンセント』の会場の様子や展示作品については別記事で詳しく紹介しています。⇒https://www.culture.city.taito.lg.jp/ja/reports/22665

「障害のある方のための特別鑑賞会」を支えるアート・コミュニケータたち

「障害のある方のための特別鑑賞会(以下「特別鑑賞会」)」は1999年にスタートしたプログラム。2012年からは同館と東京藝術大学、市民とが連携する「とびらプロジェクト」で活動するアート・コミュニケータ(愛称「とびラー」) が準備段階から関わり、当日の鑑賞の手伝いや声がけなどを行っています。

「とびらプロジェクト」とは・・・ 美術館を拠点にアートを介してコミュニティを育むソーシャル・デザイン・プロジェクト。2012年度の東京都美術館のリニューアルを機に東京藝術大学と連携して始動したものです。一般から集まった市民と、学芸員や大学の教員、第一線で活躍中の専門家らが美術館を拠点に、そこにある文化資源を活かしながら、人と作品、人と人、人と場所をつなぐ活動を展開しています。

一般公募の市民はアート・コミュニケータ「とびラー」 (東京都美術館の「都美<とび>」と「新しい扉<とびら>を開く」という意味を込めた愛称)として、アートを介して誰もがフラットに対話できる場や、多様な価値観をもつ人々を結びつけるコミュニティのデザインに取り組んでいます。

3年の任期で活動する「とびラー」は毎年40名ほどが公募され、現在は会社員、フリーランサー、専業主婦、退職後の方、大学生など、年齢もバックグラウンドも異なる約140名が活躍されているそう。

活動はボランタリーですが、美術館から役割を与えられるサポーターではありません。任期中にアート・コミュニケータとしての学びを深めながら、美術館の現場で主体的に企画を立ち上げ実現させている能動的なプレイヤーです。これまでも、夜間に東京都美術館の建築の魅力を味わう「トビカン・ヤカン・カイカン・ツアー」や、東京藝術大学の卒業制作展を作家と対話しながら巡る「卒展ツアー」など、「とびラー」ならではの視点で美術館を活用したさまざまなプログラムが実施されました。

「特別鑑賞会」も、「とびラー」考案のアイデアを取り入れながらよりよい形に進化していっているそう。今回は「とびラー」と、任期を終えた後もそれぞれのコミュニティで自立したアート・コミュニケータとして活動している元「とびラー」をあわせた約100人が参加者を迎えました。

(※以下、当日の様子については、「とびラー」と元「とびラー」の方々が一体として「特別鑑賞会」に関わっていらっしゃることから、「アート・コミュニケータ」と総称します)

障害のある方、一人ひとりが気兼ねなく作品と向き合える時間

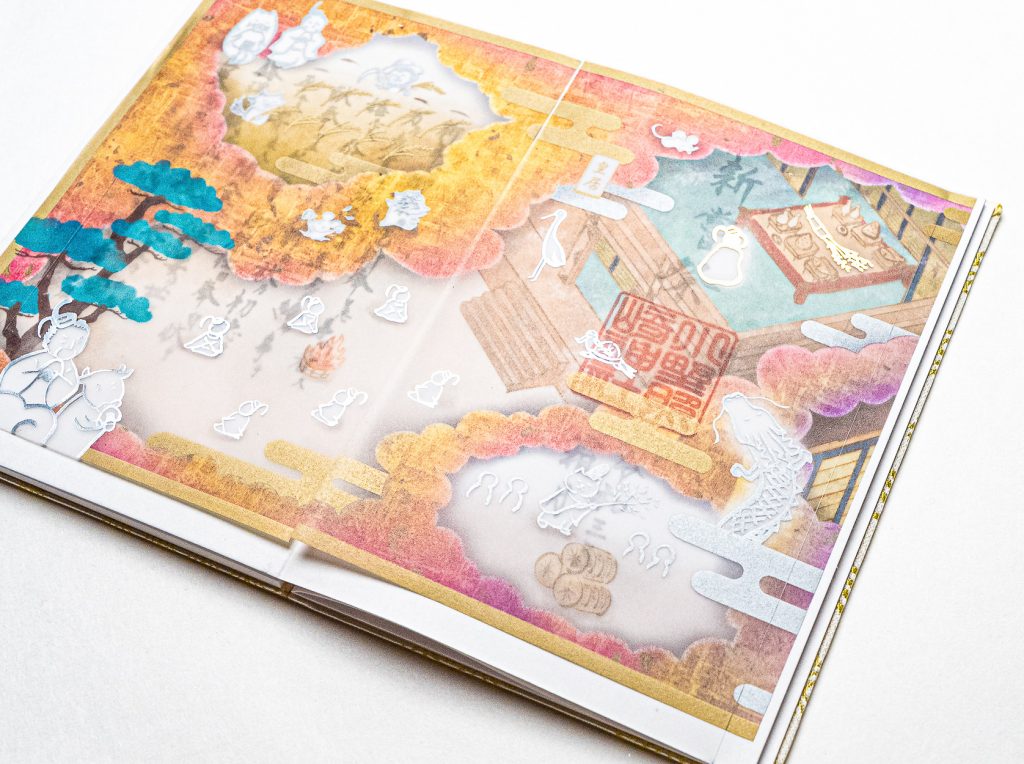

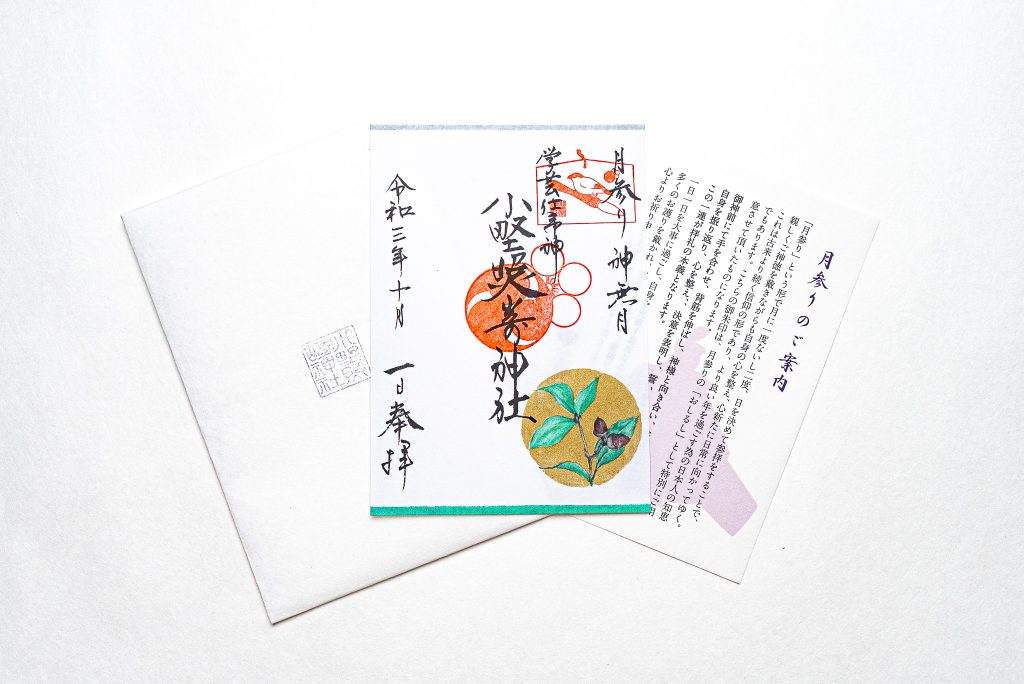

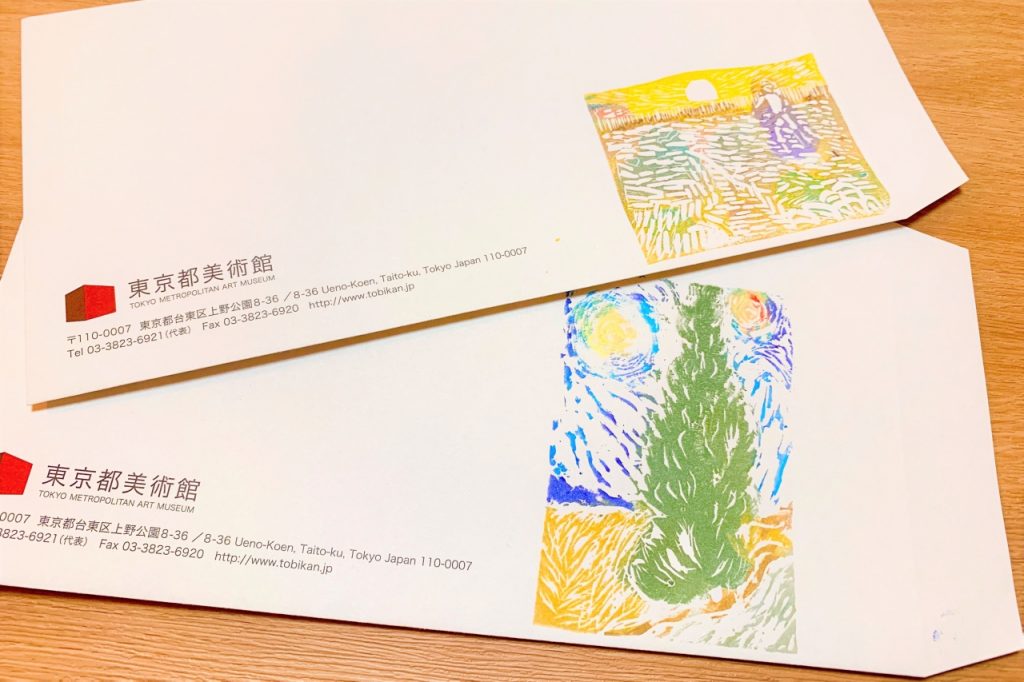

ファン・ゴッホ作品の鮮やかな消しゴムハンコはアート・コミュニケータの手作り 「特別鑑賞会」には、障害者手帳等をお持ちの障害のある方約400名とその介助者320名余りが参加されました。

アート・コミュニケータの方々は、実施日の何日も前から「特別鑑賞会」へ向けて準備していたそう。たとえば、「特別鑑賞会」への事前申込方法はWEBフォーム、メール、ハガキの3種類があるのですが、ハガキで申し込まれた方に郵送で送付する参加証封筒には展覧会のテーマをモチーフとした手作りの消しゴムハンコを押しているのだとか。

これも「もらってうれしい参加証にしたい」との思いからアート・コミュニケータが考案した取り組み。実物を見せていただきましたが、ここでしか使われないのがもったいないほどのクオリティでした。

「特別観賞会」の参加者のなかには、駐車スペースを利用される方も多くいました。 ホワイエで過去の特別鑑賞会の様子や、会場で案内しているアート・コミュニケータの役割をモニターで紹介するなど、初めての参加者にも安心して入場してもらえるよう配慮されていました。 受付には聴覚に障害がある方のために手話通訳者も待機。 エントランスから受付にかけて、「こんにちは」「楽しんでください」といった参加者への挨拶が聞こえてきます。

「行っていいのかな? 迷惑をかけるんじゃないかな? と不安な気持ちを普段からお持ちの方も多いんです」と話してくださったのは学芸員の熊谷さん。

「美術館は自分が行っても大丈夫な場所なんだと思ってもらうため、参加者の皆さんをおもてなしする気持ちが伝わるようなウェルカムな空気感を作り出すことを大切にしています」

受付には貸し出し用の車いすが準備されていました。「車いすが必要な人は最初から乗ってきているのでは?」と疑問でしたが、足が悪い方のなかには、展示を見るときだけ車いすを使いたいという方も少なくないのだとか。実際に大量にあった車いすが瞬く間に貸し出されていった光景を見て、その発想がなかった筆者は驚かされました。

そのような方々は、やはり熊谷さんが話してくださったように、周囲に配慮して普段の展覧会へは行きづらいと感じてしまうのかもしれません。もちろん、通常の開館日でも車いすは貸し出されているそうですが、このように展示室入口前にずらりと用意されていると、みなさん気兼ねなく利用しやすいようです。

ここで、「特別鑑賞会」のリピート率が非常に高い理由の一端が垣間見られた気がしました。

特別展の展示室だけでなく、エントランスやエスカレーター、エレベーターなど、参加者が通るほぼすべての場所でアート・コミュニケータの方々がおもてなし。それぞれのポジションで連絡を取り合い、密に連携している姿を拝見しました。

見慣れない光景として、荷物用の大きなエレベーターが稼働していたことも挙げられます。

車いすの方が同じタイミングで何人も通常の来館者用エレベーターを利用しようとすると、どうしても発生してしまう待ち時間。ストレスなく「特別鑑賞会」を楽しんでほしいという思いのもと、現場のアート・コミュニケータ同士で「車いすの方が複数台いらした場合は、大型のエレベーターをご案内しよう」などと改善案を話し合っていたのが印象的です。

事前予約制による鑑賞会ということで、展示室には非常にゆったりとした時間が流れます。参加者の誰もが作品をじっくり鑑賞することができているようでした。

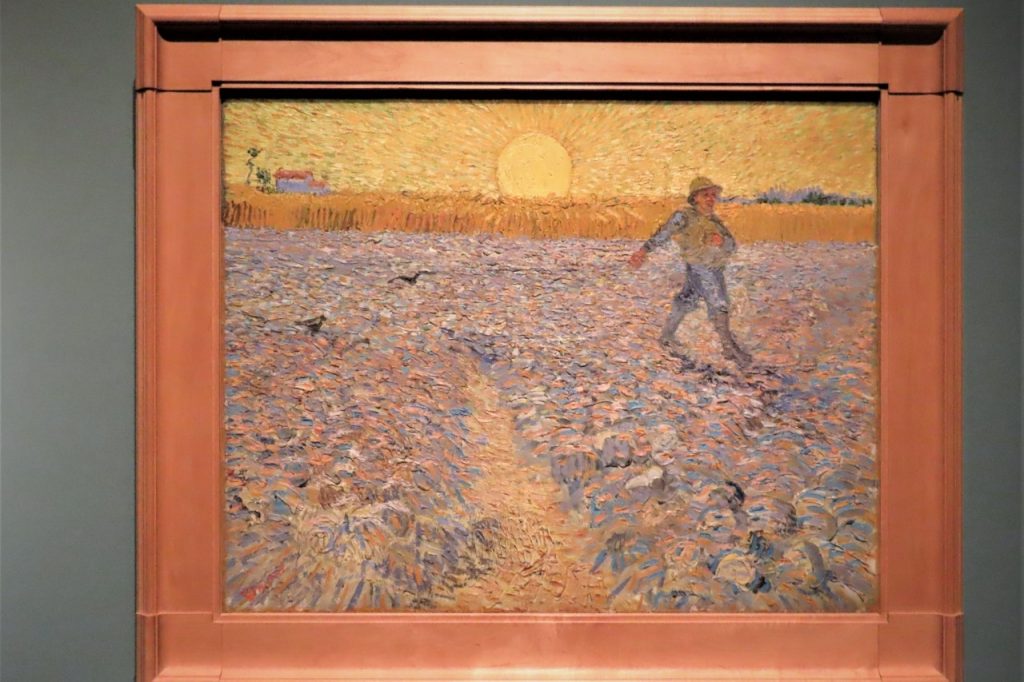

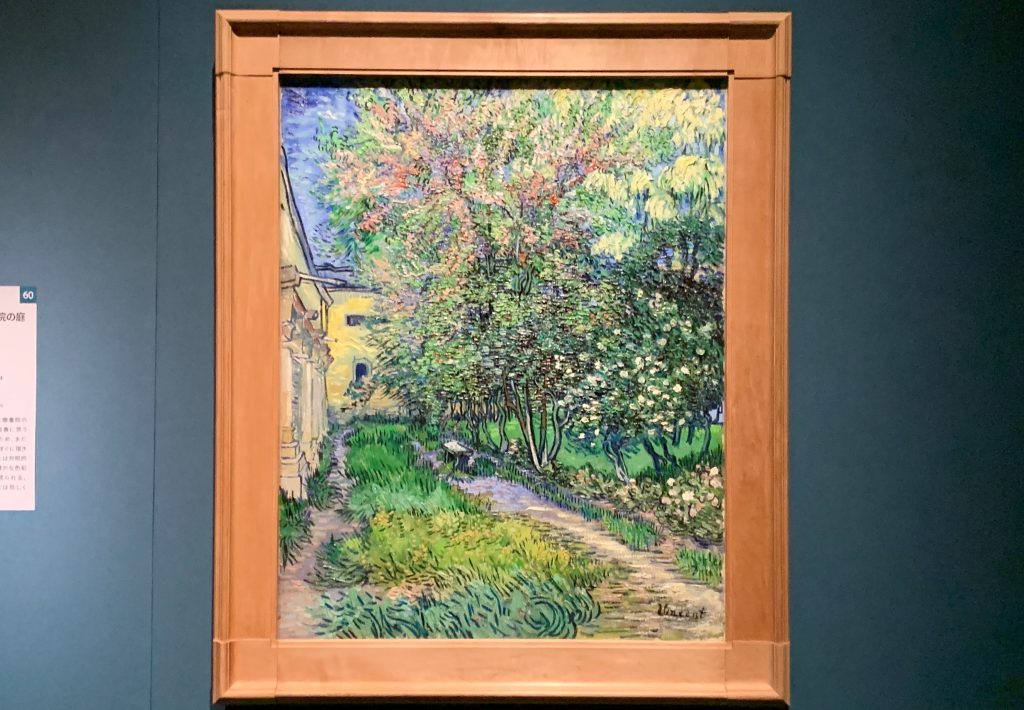

フィンセント・ファン・ゴッホ《夜のプロヴァンスの田舎道》1890年5月12-15日頃 クレラー=ミュラー美術館蔵 本展の目玉である《夜のプロヴァンスの田舎道》の前もこのとおり。通常の開館時には、人気のある作品の前が混雑することも多く、車いすの方はどうしてもその後ろからの鑑賞になってしまいがちですが……この日は近づいてみたり離れてみたり、作品と一対一の対話の時間を楽しまれている様子が見て取れました。

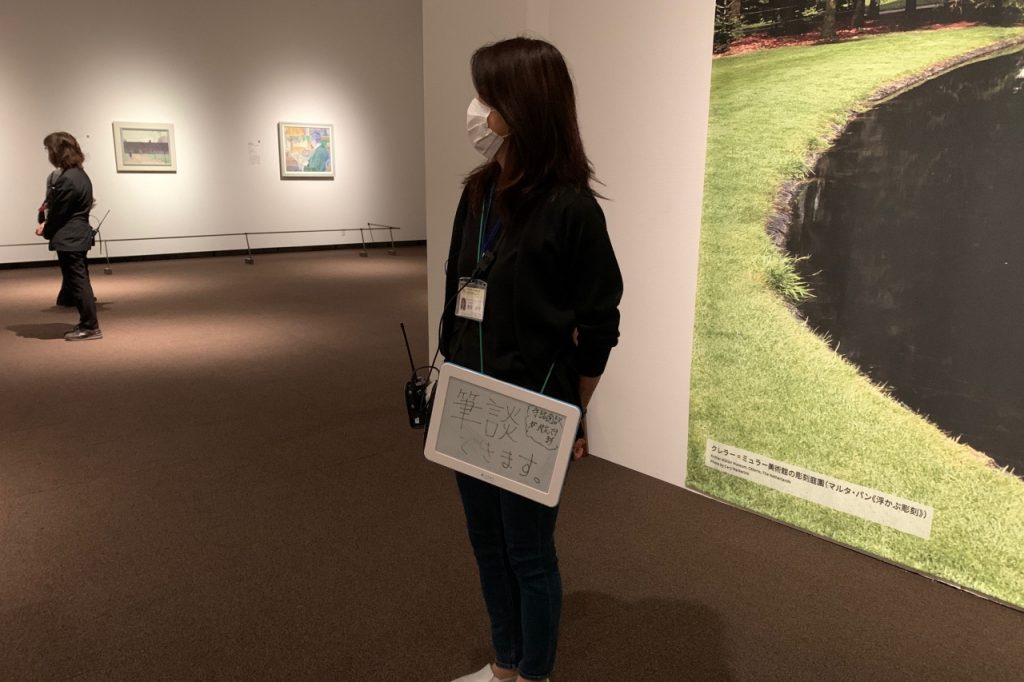

展示室には聴覚に障害のある方のために、磁気式の筆談ボードを携帯したアート・コミュニケータの姿も。これは今回の「特別鑑賞会」から始めた取り組みで、聴覚に障害のある方が、展示室で何かお困りのときに声をかけやすい環境を整えるための試み、とのことです。筆談ボードを使ってお話しするなかで、必要な場合は受付から手話通訳者を呼んでもらうことも可能だそう。

取材時には拝見できませんでしたが、新型コロナウイルス感染症の流行以前は、参加者とアート・コミュニケータとが感想や意見を交わしながら作品を鑑賞し、各々が楽しい時間を共有していたそうです。

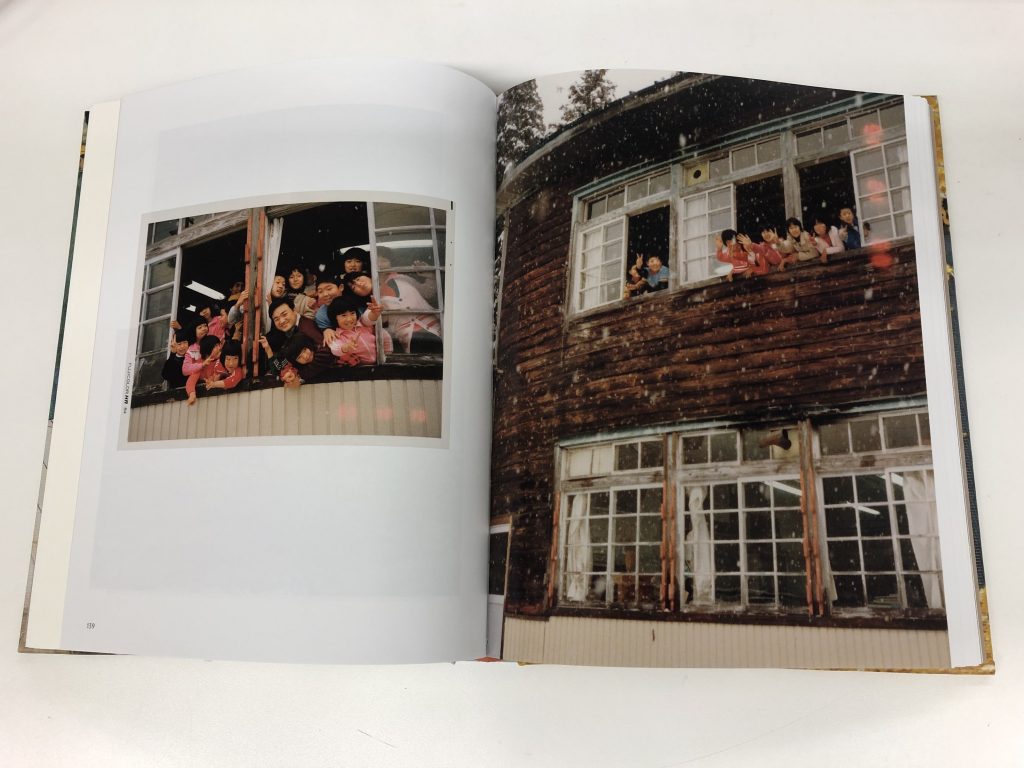

アート・コミュニケータの発案で、弱視の方や車いすの方など、展示されている状態では作品が見えづらい方が作品画像を手元で見られるiPadを活用したプログラムを実施したり、学芸員が展覧会のみどころ解説を行う「ワンポイント・トーク」で聴覚に障害のある方にも内容が伝わるよう文字表示支援を作成したりといった活動も行っていたとか。

過去の「特別鑑賞会」で、iPadに取り込んだ作品画像を手元で拡大している様子。(「プーシキン美術館展──旅するフランス風景画」2018年) そういったさまざまな取り組みについて伺った際に熊谷さんが強調したのは、「アート・コミュニケータは、美術館を拠点にアートを介したコミュニティを作っています。『障害のある方に何かをしてさしあげる』といった、支援する側・される側の関係性のなかで、この『特別鑑賞会』の場にいるのではありません」 ということ。

「障害のある人もない人も一緒に過ごすこの空間をどんな場にしたいのか、どんな場で『ありたい』のか。それを考え、そのために必要なコミュニケーションをする・行動をする。だからアート・コミュニケータには、するべきことをまとめたマニュアルは存在しないんです」と、誤解されがちなアート・コミュニケータのあり方を語りました。

コロナ禍の現在は、残念ながら接触や密を避けるために多くの取り組みが実施不可能な状態に。「せっかく同じ空間にいるのに、参加者の皆さんとお話ができないのは寂しいです」と嘆くアート・コミュニケータの表情に切ない気持ちになりましたが、会話をしないコミュニケーションのあり方や、さらにはリアルの空間以外での対話を補完する方法を模索している とのこと。

そんな事情もありつつの「特別鑑賞会」。1時間、2時間と心行くまでゴッホの世界を堪能した参加者は、皆さん大変満足気な表情で感想を交わしながら美術館を後にされました。

「次の鑑賞会はまだかな、といつも楽しみにしているんです」

笑顔で感想を語る参加者 「特別鑑賞会」に参加された方々にもお話を伺いました。驚いたのは、お話しした全員が「特別鑑賞会」に何度も参加したことがある方だったこと。

ある車いすの女性は、「この鑑賞会は人数が限られているので助かっています。普段だと人が2重、3重、4重くらい重なっているけれど、ここでは一番前で見られるのがうれしいですね」と笑顔を見せました。

足を悪くしたことがきっかけで、足しげく通った美術館から遠ざかっていたという別の参加者は、この「特別鑑賞会」については「次の開催はまだかな、といつも楽しみにしているんです」と目を輝かせて期待を語ります。

視覚に障害をもつある女性は、原田マハさんの小説を読んでどうしてもゴッホ作品が見たいと熱望していたタイミングでの参加となり、喜びもひとしおの様子。介助者に説明してもらいながら作品を鑑賞したそうです。

「音声ガイドがよくできていたなと。ヘレーネさん(※本展で取り上げているゴッホ作品のコレクター)がこういう人だったんだな、というのが理解できました」と満足げ。作風の変化を追いながら、「こうやってゴッホは〈ひまわり〉にたどり着いたんだ」と感慨深い気持ちになったとか。

「普通の展覧会だと、介助の人に一緒に歩いてもらっていてもぶつかったり蹴とばされたり。逆に自分が人の前に割り込んでも気づかないから申し訳ない気持ちにもなってしまうけど、このくらい空いていると安心して見られるので感謝ですね」

本来であれば美術館は、障害のある人もない人も関係なく開かれた場所であるはず。しかし今は残念ながら、美術館へ行くことを躊躇してしまう人が少なくないのが現状です。

「障害のある方のための特別鑑賞会」には、まだまだ工夫できる部分があるのかもしれません。しかし、こういった鑑賞会が存在すること自体、障害のある方々が美術館へ行こうとするハードルを確実に下げる意義深い試みだと実感した取材となりました。

コロナ禍において減ってしまったコミュニケーションの機会をどのように創出していくのか、アート・コミュニケータの方々の動きに今後も注目していきます。

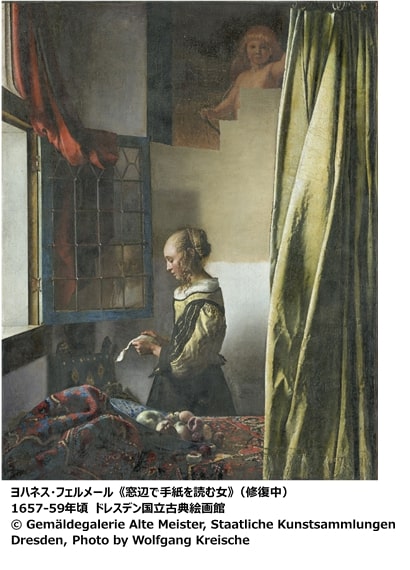

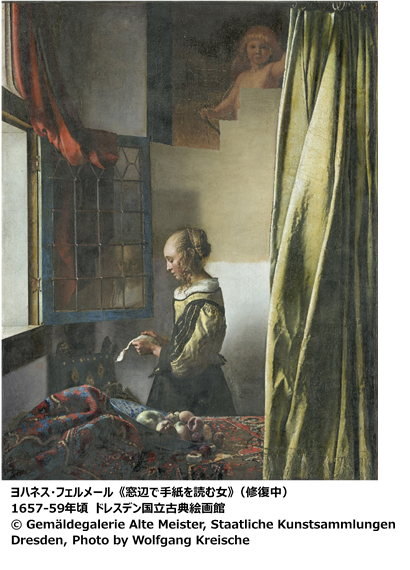

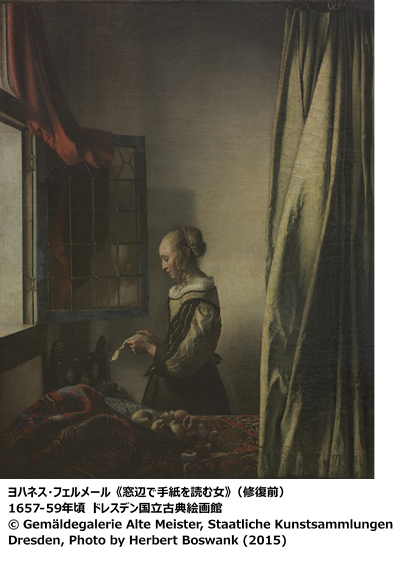

なお、東京都美術館で2022年1月22日(土)~4月3日(日)に開催される特別展『ドレスデン国立古典絵画館所蔵 フェルメールと17世紀オランダ絵画展』 においても、「障害のある方のための特別観賞会」が開かれます。

身体障害者手帳をはじめとする各種手帳をお持ちの方400名とその介助者(1名まで)が応募可能。申し込み多数の場合は抽選となります。

ご興味のある方は、ぜひ詳細をご確認ください。⇒https://www.tobikan.jp/learn/accessprogram.html

『ゴッホ展——響きあう魂 ヘレーネとフィンセント』開催概要

会期

2021年9月18日(土)~12月12日(日)

会場

東京都美術館 企画展示室

開室時間

9:30~17:30 金曜日は9:30~20:00 (入室は閉室の30分前まで)

休室日

月曜日

入場料

一般 2,000円、大学生・専門学校生 1,300円、65歳以上 1,200円日時指定予約制 です。https://gogh-2021.jp/ticket.html

主催

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、東京新聞、TBS

お問い合わせ

050-5541-8600 (ハローダイヤル)

展覧会公式サイト

https://gogh-2021.jp

その他のレポートを見る