東京都美術館

誰もがもつ創造性に目を向け、自分なりの方法で「よりよく生きる」ことを考える、DIY(Do It Yourself / 自分でやってみる)をテーマにした展覧会「つくるよろこび 生きるためのDIY」が東京都美術館で開催中です。会期は2025年7月24日(木)から10月8日(水)まで。

出品作家たちがレクチャーを行った報道内覧会の様子をレポートします。

■出品作家(展示順/敬称略):若木くるみ、瀬尾夏美、野口健吾、ダンヒル&オブライエン、久村卓、伊藤聡宏設計考作所、スタジオメガネ建築設計事務所

DIYとは、目の前の問題を自身の創意工夫で解決していくアプローチです。本展では、DIYをより良く生きるための方法であると同時に、不便や困難を乗り越えるための手段であると捉えながら、その過程にある気づきや達成感といった「つくるよろこび」に着目。DIYの手法や考え方に関心を寄せる5組の現代作家と2組の建築家の作品を紹介し、自分なりの方法と感覚を頼りにつくるDIYの在り方や、生きることと密接につながるアートの存在について考えを促す内容になっています。

会場は全4章構成です。第1章「みることから始まるDIY」では、DIYの始まりである「みる」ことに創造の契機を見出し、文房具や台所用品、空き缶、家具といった身の回りの物を彫版として再利用する版画家・若木くるみさん(1985-)の作品を展示。

生漆のチューブで魚のひらきを象った「チューブのひらき」シリーズは、職人たちが高価な生漆を最後まで使い切るためにチューブを開く様子から着想を得たもの。チューブ特有の質感が凹凸や照りを表現しており、“魚拓”には不思議な趣きがあります。こうした実験的な行為により、ありふれた日用品に新しいイメージや意味を立ち上げるとともに、創造の面白さを誰もが親しみやすいユーモラスな形で提示しています。

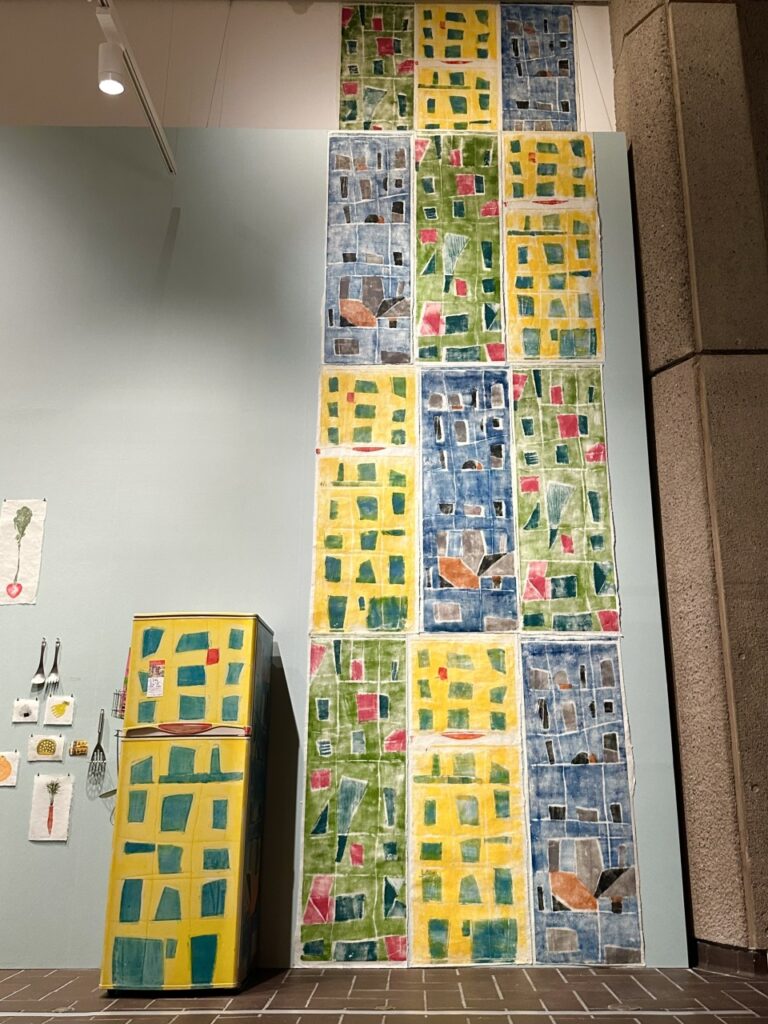

天井まで届く《タワマン》(2025)は、若木さんが初めて独り暮らしを始めてから20年以上使い続けてきた冷蔵庫を版とした作品。いよいよ冷蔵庫が寿命を迎えようとしたタイミングで、「版画にすることで、自分で息の根を止めようと決心して」、本展に利用したと話します。

アイデアの出発点となったのは、冷蔵庫に貼りつけたドイツ人画家パウル・クレーの展覧会のチケットとのこと。チケット自体も作品の中に取り入れながら、音楽的な感性による詩情豊かな色彩の世界が魅力のクレー作品に通じる、キュビズム的なタワーマンションを出現させています。

第2章「失って、立ち上げていくDIY」では、自然災害や経済的困難により多くのものを失った人々が、新たに暮らしを立ち上げていく営みに眼差しを向ける、瀬尾夏美さんと野口健吾さんの作品を取り上げています。

東京出身の瀬尾夏美さん(1988-)は、東日本大震災後に東北へ移住し、災禍とともに生きる人々の言葉や風景の変化を記録しながら多彩な作品制作を行うアーティストで、本展ではドローイングや絵画を中心に空間を構成。

冒頭に展示された《輪っか》(2011)は震災当日の夜に描かれたものですが、「きのうと同じような線になったこと」が腑に落ちなかったそう。そこから「本当の現場に行って切実に描くべきものはなんなのか」を、地域の人々とかかわりあう中で考えてきたと語りました。

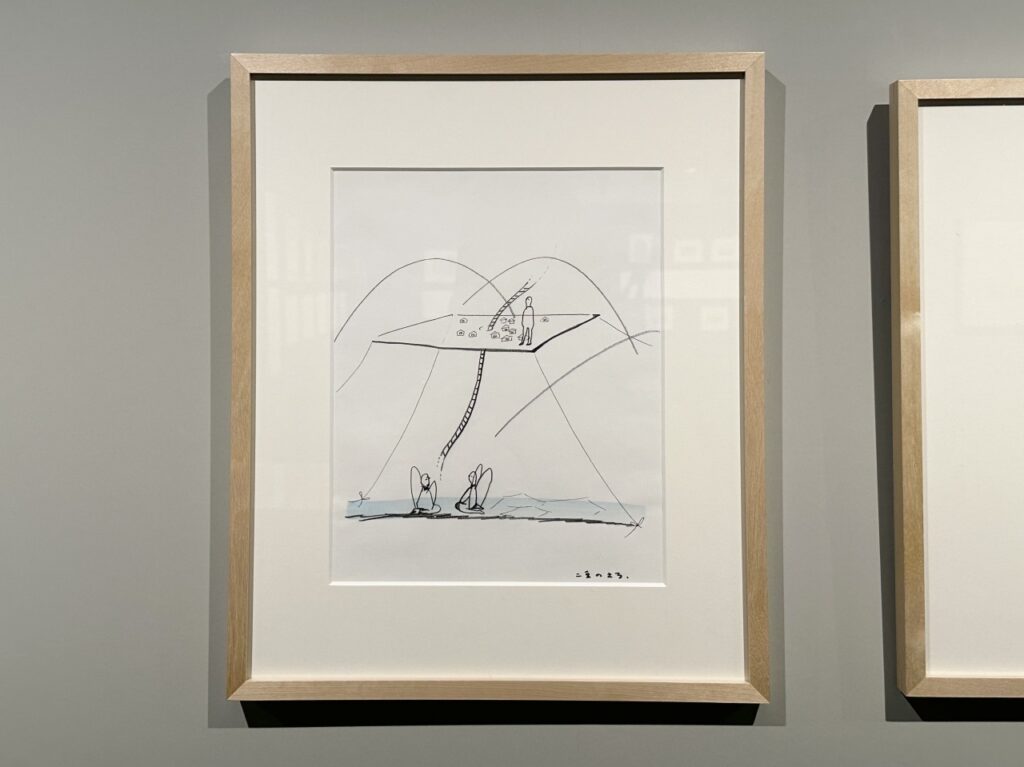

2015年、岩手県陸前高田の復興にかかる嵩上げ工事によって新しい地面が作られていく過程で、慣れ親しんだ山が削られ、町跡が埋め立てられていく様子を目の当たりにし、物語の必要性を感じたという瀬尾さん。本章では、地面の下にいるかつてのまちの人々と新しいまちの人々がつながる、2031年の陸前高田を書いた物語「二重のまち」にまつわるドローイングの数々も紹介されています。

こうした「二重のまち」のイメージは、能登半島地震の被災地をはじめ、災禍を経験したさまざまな場所を旅するたび、人や土地と不意につながり、互いの経験や思考を話し合う対話の時間を生み出しているとのこと。不可逆な変化の中で、語られなくなっていく記憶や想いの居場所を作り、それを別の誰かが受け取り、暮らしの支えとしていく。小さな共同体の人々がつなぐ営みの可能性を、さびしさに寄り添うような言葉とともに鑑賞者に伝えています。

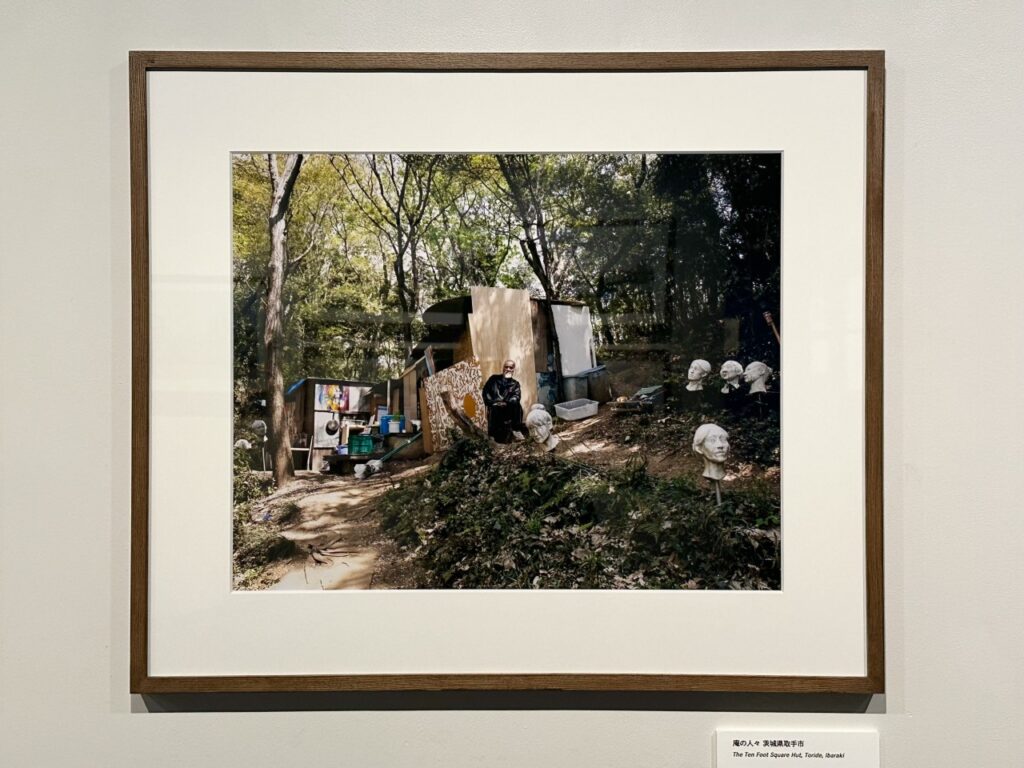

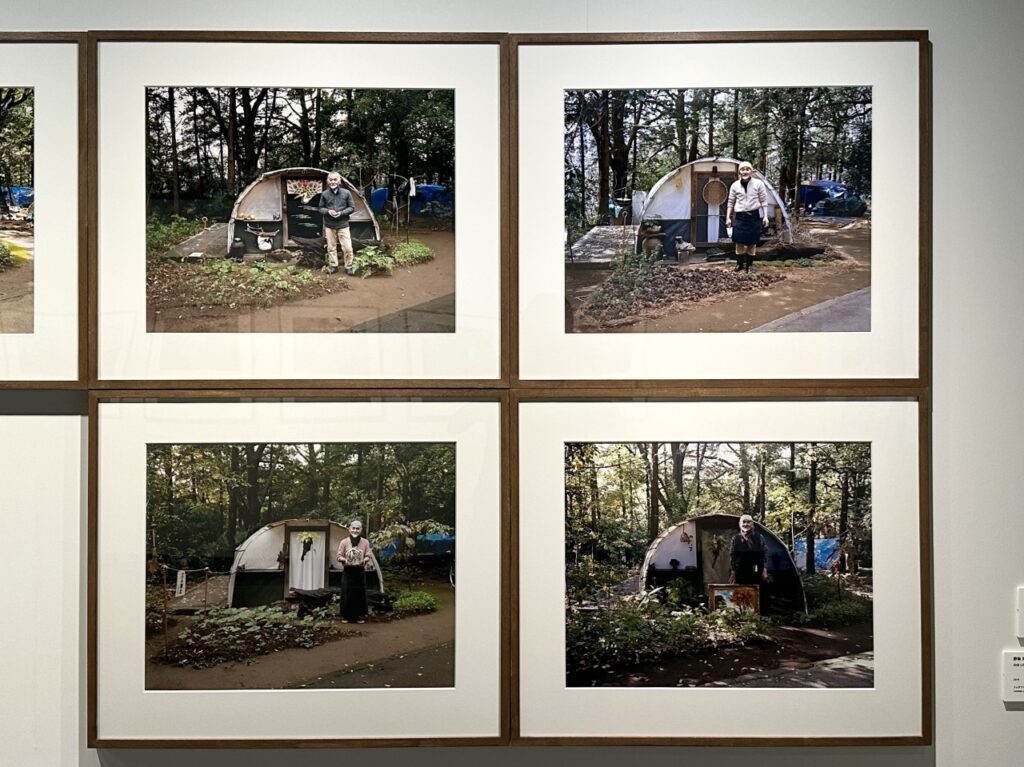

写真家・野口健吾さん(1984-)は、川辺や公園で独自の生活空間を構築する人々を訪ね歩いて撮影した「庵の人々」シリーズを展示。廃材やブルーシートなどのブリコラージュで形作られた“庵”には、経済的な理由で住まう人もいれば、自ら好んでその暮らしを続ける人もいて、その意匠や様相も多種多様です。しかしいずれも、さまざまな創意工夫や創造の断片が見出され、ストレートかつ切実な「生きるためのDIY」の精神と彼らの逞しさを感じさせます。

10年にわたる取材の中で、幾度も同じ場所を訪ねているという野口さん。展示の中にも同じ構図で一人の男性と“庵”にフォーカスし、その変化を記録したシリーズが存在します。

「次に訪ねたら全然変わっていなかった方、逆に老いてきたなっていう方もいれば、同じ庵でもヤドカリのように人が住み変わっているということもあります。あるいは、DIYで自分の暮らしを作り上げたけれど、台風で一瞬のうちに吹き飛ばされてしまうこともあります。都市の片隅でそうした人の営みが行われています。庵はあくまでも、その日暮らし、仮の宿です。作品を見て、『住まいとはいったいなんなのか』というところも考えていただければと思います」(野口さん)

第3章「DIYでつくる、かたちとかかわり」では、彫刻的なアプローチをベースに、立ち上げた「かたち」から人や社会との新たな「かかわり」が生まれるプロセスを重視した多様な表現活動を展開する、ダンヒル&オブライエンと久村卓さんを紹介。

ロンドンを拠点とするダンヒル&オブライエンは、協働の難しさと可能性を創造の糧に、独自の装置を作ったり、パフォーマンスや他者との共同作業を取り入れたりしながら作品を生み出すアーティスト・ユニットです。出展作品はすべて本展のために準備された新作。東京都美術館所蔵の野外彫刻である、「いろは歌」を題材にした最上壽之の《イロハニホヘトチリヌルヲワカヨタレソツネ・・・・・・ン》と出会い、かたちと言葉の関係性に感銘を受けたことが新作プロジェクトの出発点になったといいます。(※同作は無料で鑑賞可能です)

そこからイギリスと日本で、芸術家、科学者、音楽家、作家などさまざまなバックグラウンドをもつ参加者をのべ100人以上集め、野外彫刻について描写したテキストをもとに粘土を造形するワークショップを実施。遠隔的な「対話」を通じた粘土作品はすべてデータ化され、3Dプリントを経て会場で「かたちの図書館」として立ち上げています。

さらに、これらのデータをマッシュアップし、集合体としての3Dマケット(模型)を作成。19世紀に彫刻の拡大複製に用いられたパンタグラフを設置し、3Dマケットを野外彫刻とほぼ同じ大きさまで拡大した大型インスタレーション《「イロハ」を鑑賞するための手段と装置──またいろは》(2025)が完成しました。

なお、台座に見える部分は、ロンドンにあるダンヒル&オブライエンのスタジオを原寸大で模したものです。これを二人は台座であり、制作の場であり、ホームのような空間としての「実践のためのいかだ」と表現。展示では、スタジオ型「いかだ」の上にパンタグラフを置き、彫刻をつくるための複雑なツールとして機能させています。

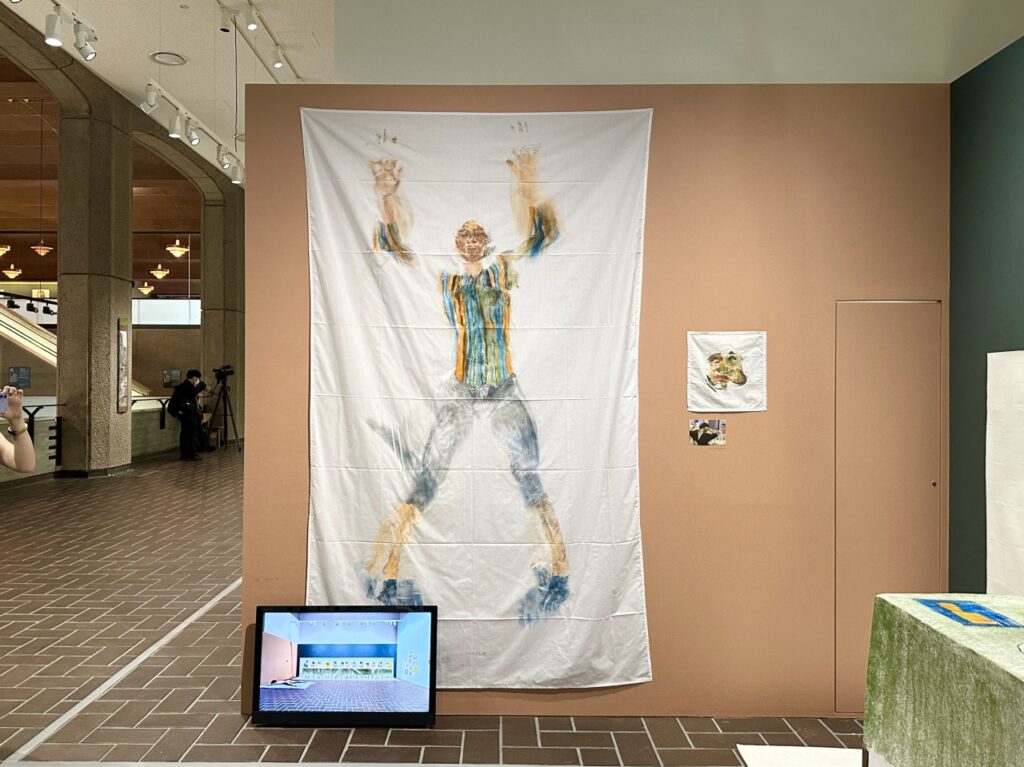

多摩美術大学彫刻学科出身の久村卓さん(1977-)は、制度的な枠組みを行き来しながら移ろいやすい美術の価値を問いかけているアーティストです。展示にはいわゆる彫刻らしい彫刻というものがありません。本人の形容するところの「厳しい体育会系なところがある」アカデミックな彫刻から、いかにして距離を取るかを模索した結果、心身に負荷をかけない軽さを重視した素材や、美術の周縁に位置するDIY的、あるいは手芸的な技法を採用するようになったといいます。

久村さんが主に手掛けているのは、台座や額縁、展示空間といったパレルゴン(作品を成立させるための構造的な要素)です。

たとえば、「着られる彫刻」である《PLUS_Ralph Lauren_yellow striped shirts》(2025)は、ラルフ・ローレンの古着を素材とした作品。胸元のロゴマークに台座を刺繍して彫刻に仕立てたものですが、それだけでは手芸的な領域を出ないと考えた久村さんは、刺繍を額装することで絵画的に演出。加えて、回転台の上に心棒を作ってシャツを乗せることでトルソーのように見せ、廃材を再利用した階段状の台座を設置するという4重のレイヤーを用いることでアート性を強調しています。

廃校から譲り受けたハードルや工事現場で用いられたA型バリケードを素材とした「One Point Structure」シリーズは、台座部分をベンチ風にすることで、来場者が彫刻とは気づかず座ってしまうような仕立てになっています。じっくり鑑賞を楽しんでほしい反面、座って休める場所が少ない傾向にある美術館のジレンマを解消する手段であるとのこと。

バーカウンターのようなスペース《織物Bar at 東京都美術館》(2025)は、美術館に長く滞在するためのコミュニケーションを生成する場として制作されたもの。ここでは毎週金曜日、バーでお酒を選ぶように好きな織糸や布をオーダーし、オリジナルの織物をつくれるイベントが開催されます。(※要事前予約)

織糸は手芸糸メーカーの提供品や古着を割いたものなどさまざま。中には東京都美術館で過去に開催された展覧会のカーテンだったものも含まれるとの話があり、それらが経験してきた記憶に思いを馳せながら自身の手で織り込む、本展らしい豊かな経験が期待できそうです。

第4章「DIYステーション──自分でやってみよう!」は、第3章までで見てきたDIYに通じる多様なアプローチや創意工夫を参照点としながら、来場者が展示内容を反芻し、あらためてDIYについて考えるためのプラットフォームとなっています。

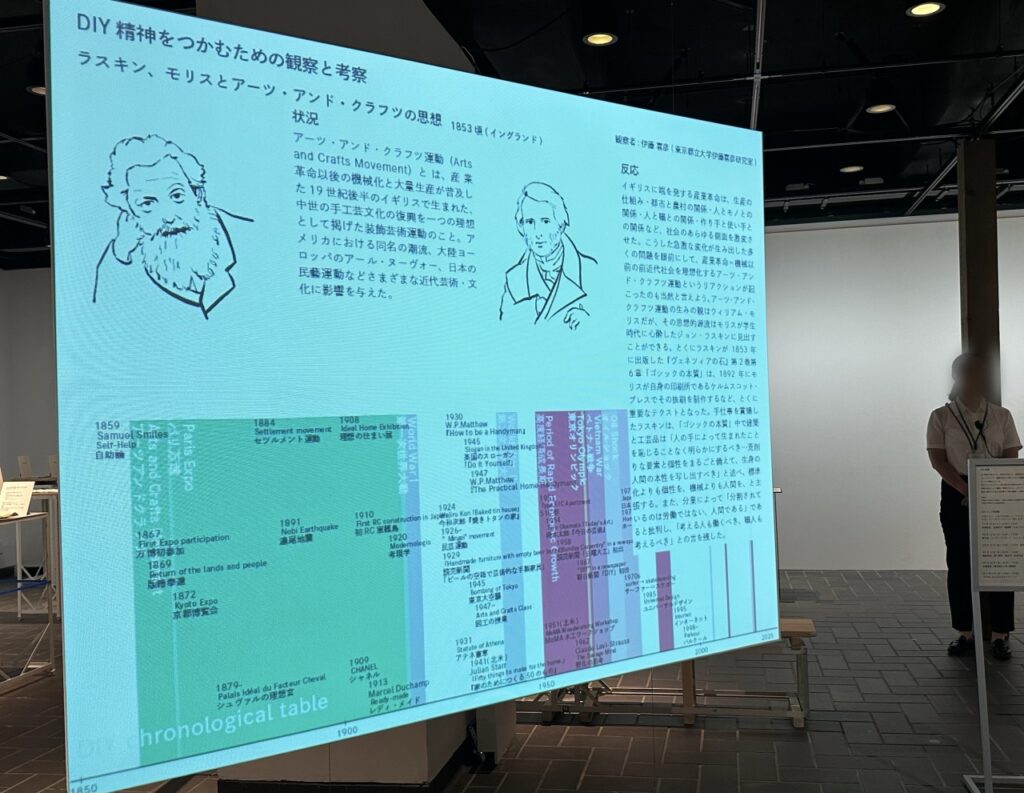

空間設計は伊藤聡宏設計考作所とスタジオメガネ建築設計事務所の2組の建築家チームが手掛けたもので、テーマは「観察と考察」。その象徴として空間中央では、DIY精神の視点から、産業革命のカウンターとして現れたアーツアンドクラフツ運動を起点とする歴史的な活動を建築家チームでまとめた「DIY年表」を掲示しています。

その周囲では、出品作家の制作手法やアプローチを体験できるコーナーや、DIYや作家に関する資料展示を展開。たとえば、ダンヒル&オブライエンは「彫刻作品に触れてみたい」という来場者の思いに応える形で、箱の中に手を入れ、中にある彫刻を手で観察できる仕掛けを制作しています。

一般市民からなる展覧会ファシリテーター「つくるん」の案内に従って、一人が箱の中にある彫刻の特徴を説明し、もう一人が説明をもとに絵を起こすという作業を交互に行いましたが、それぞれが注目する質感や形状のポイント、表現する言葉によって、同じ彫刻でもまったく異なる絵が生まれる過程は非常に楽しいものでした。

そのほかにも、廃材であった柱材に若木くるみさんが版を彫り、来場者がフロッタージュ(凹凸のある物に紙を乗せ、鉛筆などでこすって模様を写し取る技法)で作品にするコーナーなど、つくること・話すこと・考えることを促す展示の数々が用意されています。本展を通じて、来場者が自分の中のやってみたいこと、何か心にひっかかっていること、解決したいこと、さまざまな衝動と感情に出会うことが、オリジナルのDIYの芽生えにつながるのかもしれません。

「つくるよろこび 生きるためのDIY」概要

| 会期 | 2025年7月24日(木)~10月8日(水) |

| 会場 | 東京都美術館 ギャラリーA・B・C |

| 開室時間 | 9:30~17:30、金曜日は9:30~20:00 ※入室は閉室の30分前まで |

| 休室日 | 月曜日、9月16日(火) ※ただし、8月11日(月・祝)、9月15日(月・祝)、9月22日(月)は開室 |

| 観覧料(税込) | 一般 1,100円 / 大学生・専門学校生 700円 / 65歳以上 800円/ 18歳以下、高校生以下無料

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料。 |

| 主催 | 東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団) |

| お問い合わせ | 03-3823-6921 |

| 展覧会公式サイト | https://www.tobikan.jp/diy/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。