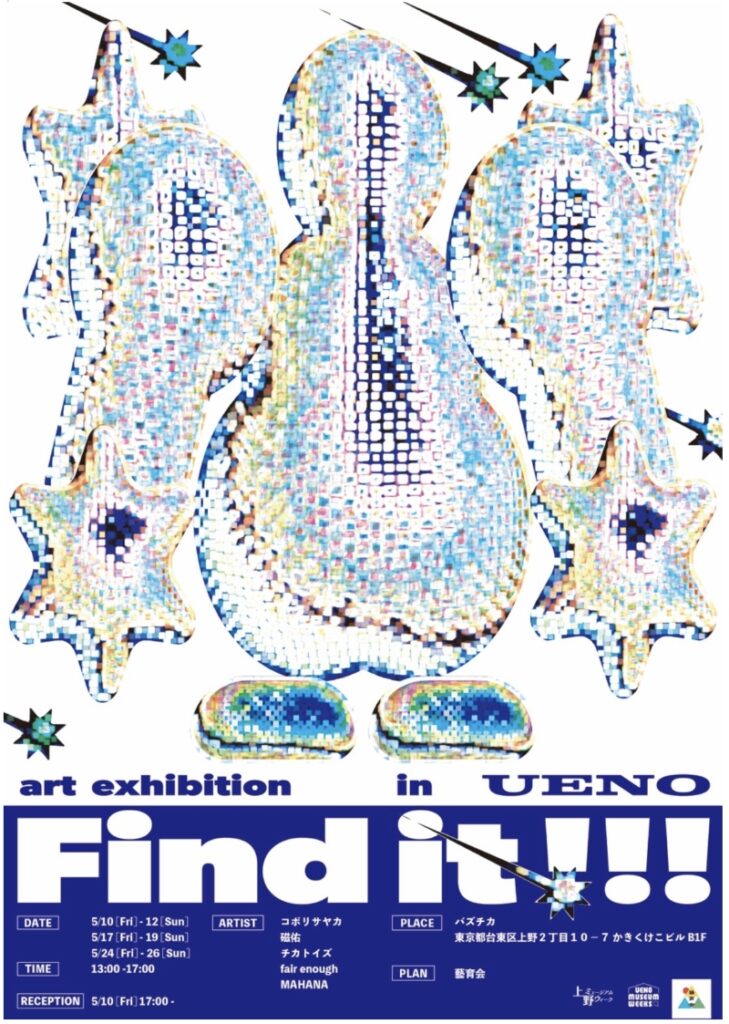

若手アーティストの支援を目的として開設された「上野下スタジオ」が2024年6月末で閉業。本展は上野下スタジオでの制作の成果発表と、ABAB UENOへの感謝の意をこめた展覧会となります。

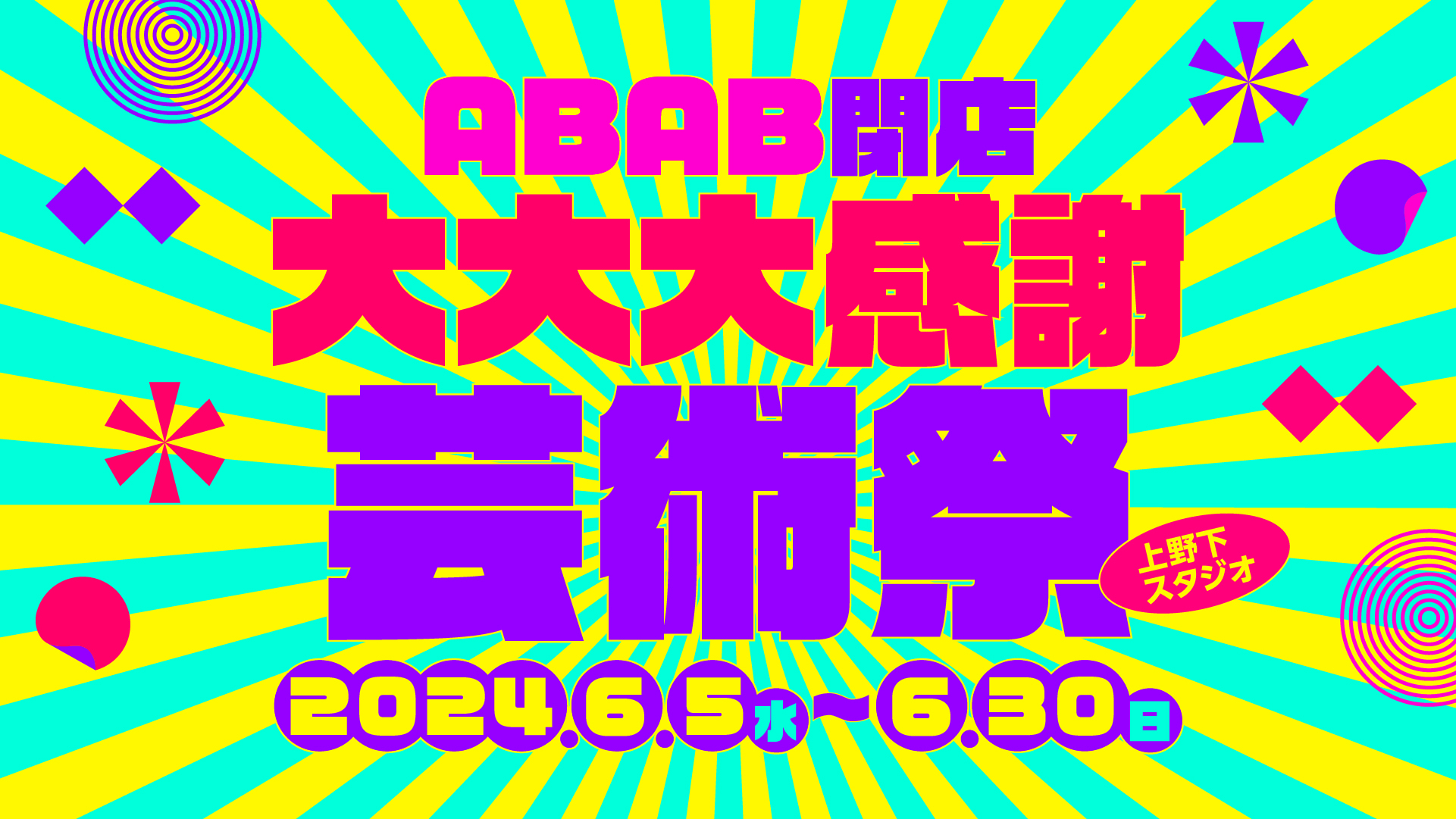

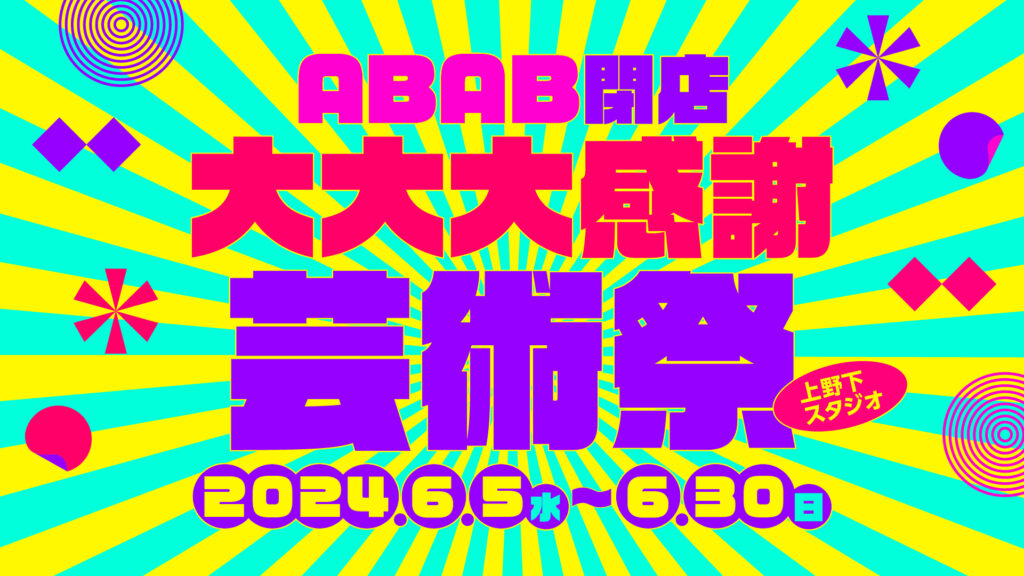

株式会社The Chain Museum(以下「The Chain Museum」)は、アート・コミュニケーションプラットフォーム「ArtSticker(アートスティッカー)」が運営する、「上野下スタジオ(ABAB UENO)」にて6月5日(水)から「ABAB閉店大大大感謝芸術祭」を開催します。

上野下スタジオは、建物の老朽化などを理由に閉店予定の「ABAB UENO」の6階に、アーティストが作品制作、保管、ときどき発表できるスタジオとして2023年9月に開設されました。

この度、2024年6月30日(日)のABAB UENO閉店に伴い、上野下スタジオに携わったアーティストによる芸術祭を開催いたします。

参加アーティスト(50音順、敬称省略)

市原えつこ、Embeli Lea、國分莉佐子、グンジ、CON_、高橋文、田崎蟻、野﨑綾音、平澤賢治、布施琳太郎、増田義基、山田響己、米澤柊、盧曦航、渡辺志桜里

・主催者コメント

日々、若手アーティストが抱える「作る場所がない」「見せる場所がない」「保管場所がない」という三重苦。それを解決できる場として2023年9月に、ABAB UENOの6階に誕生したのが「上野下スタジオ」です。

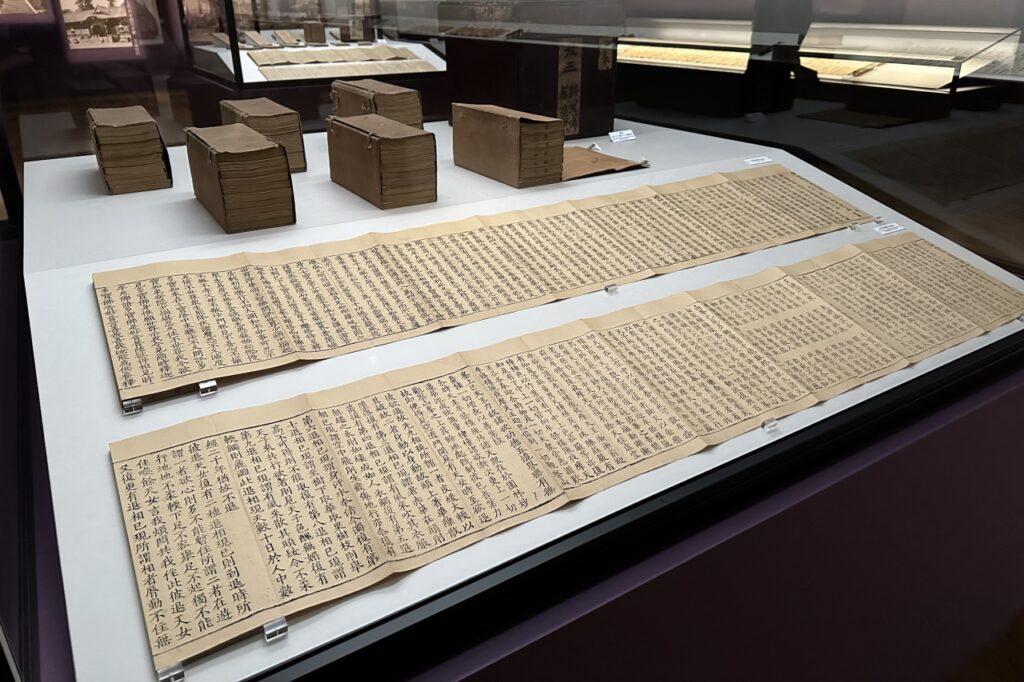

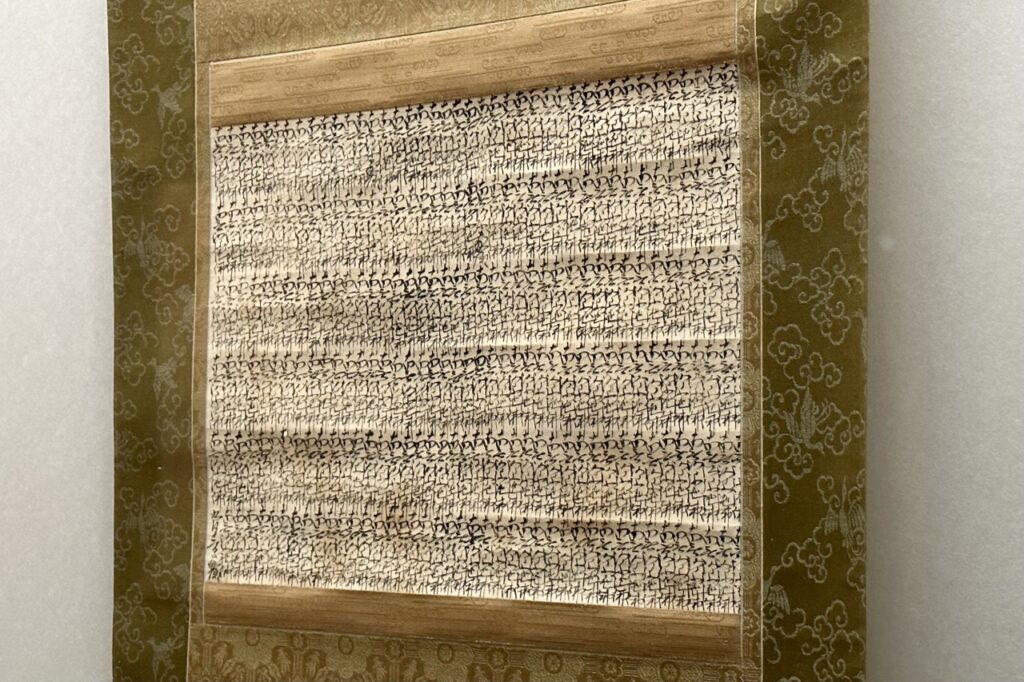

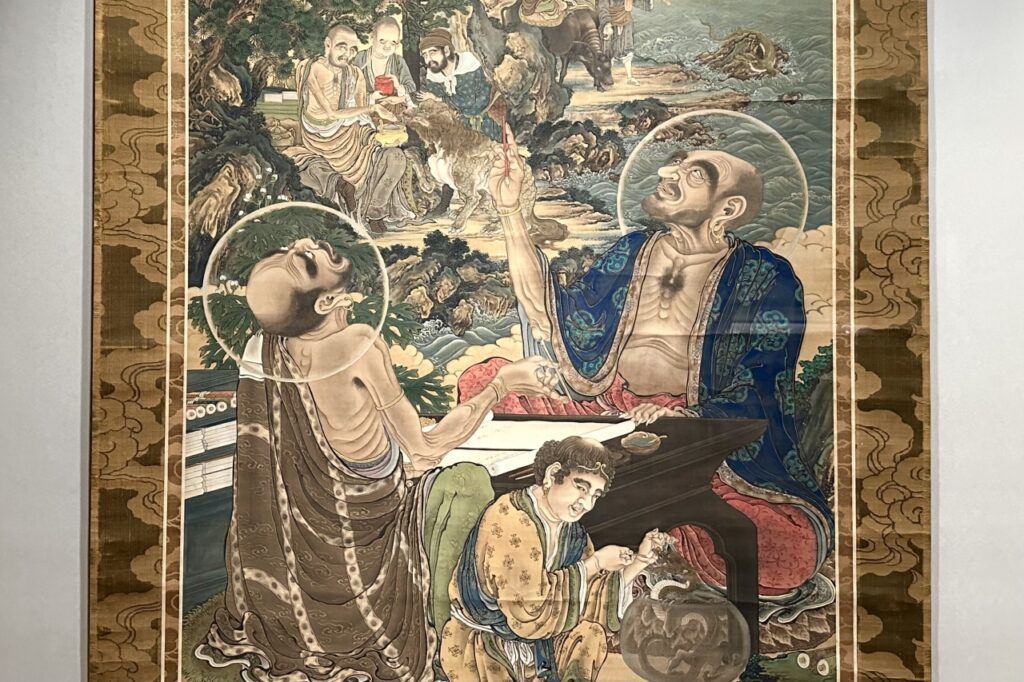

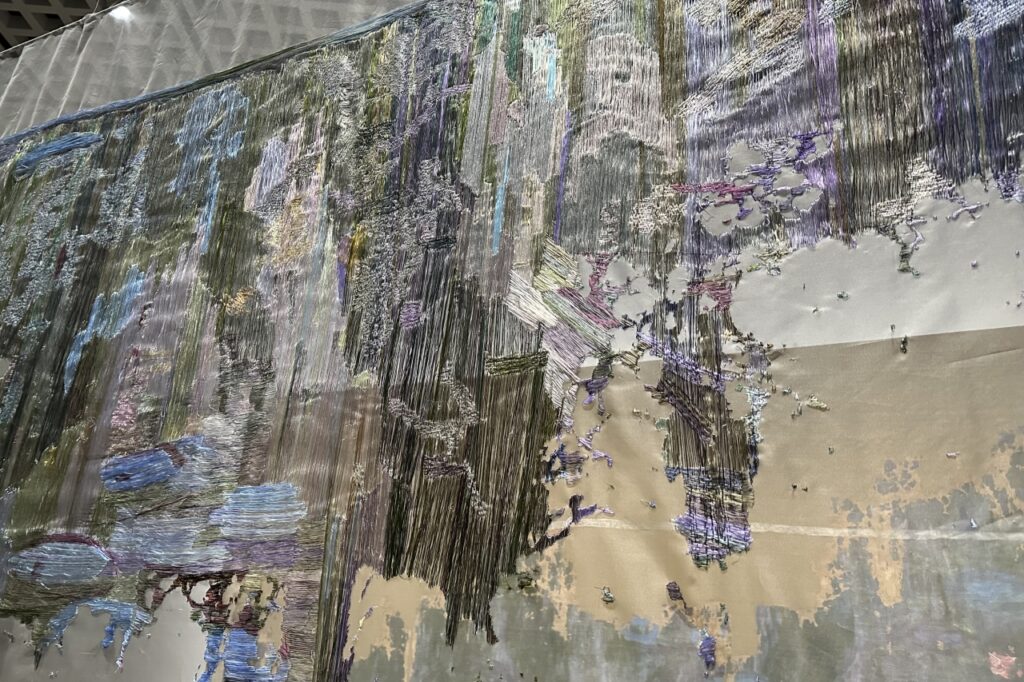

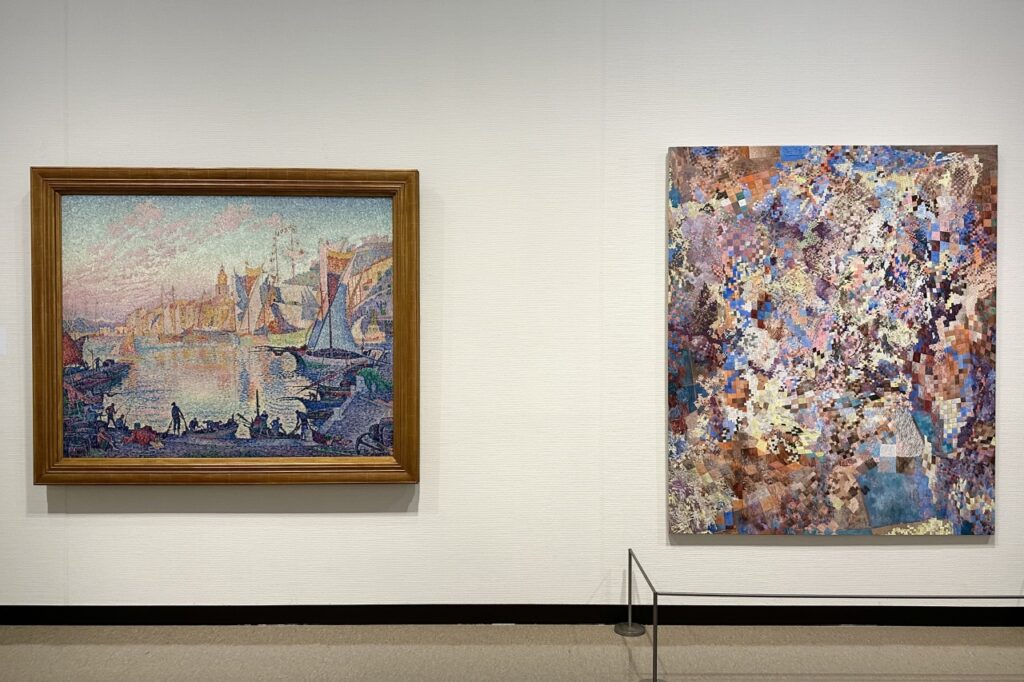

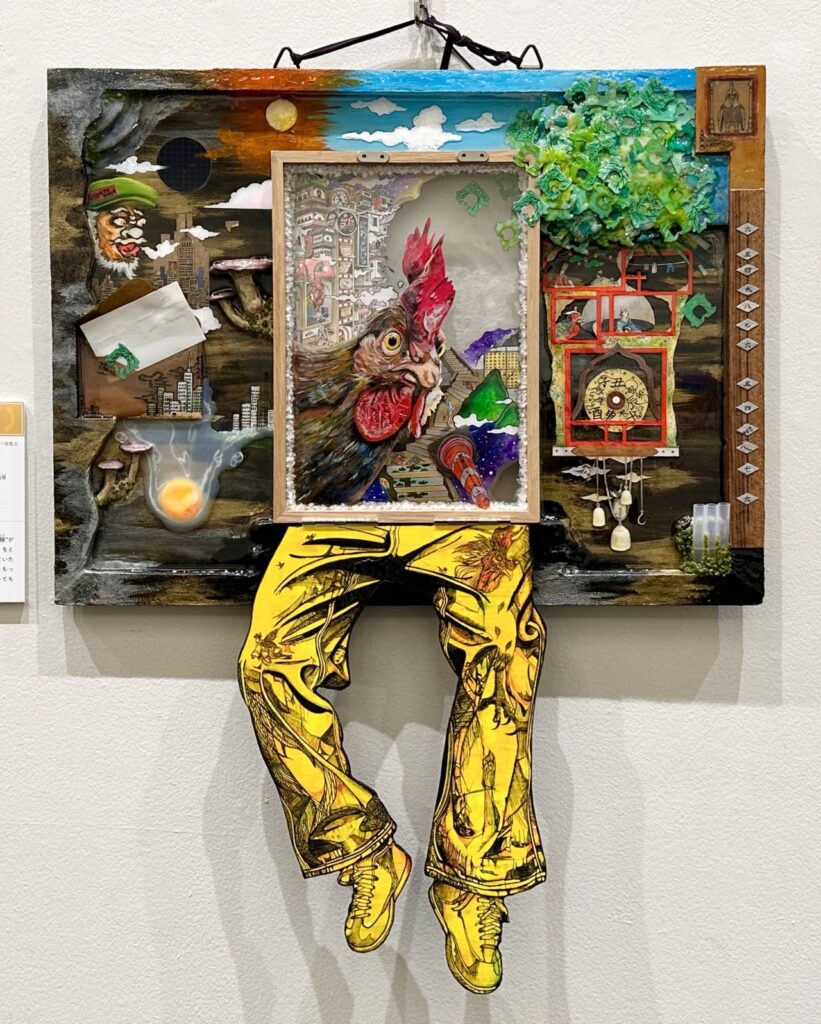

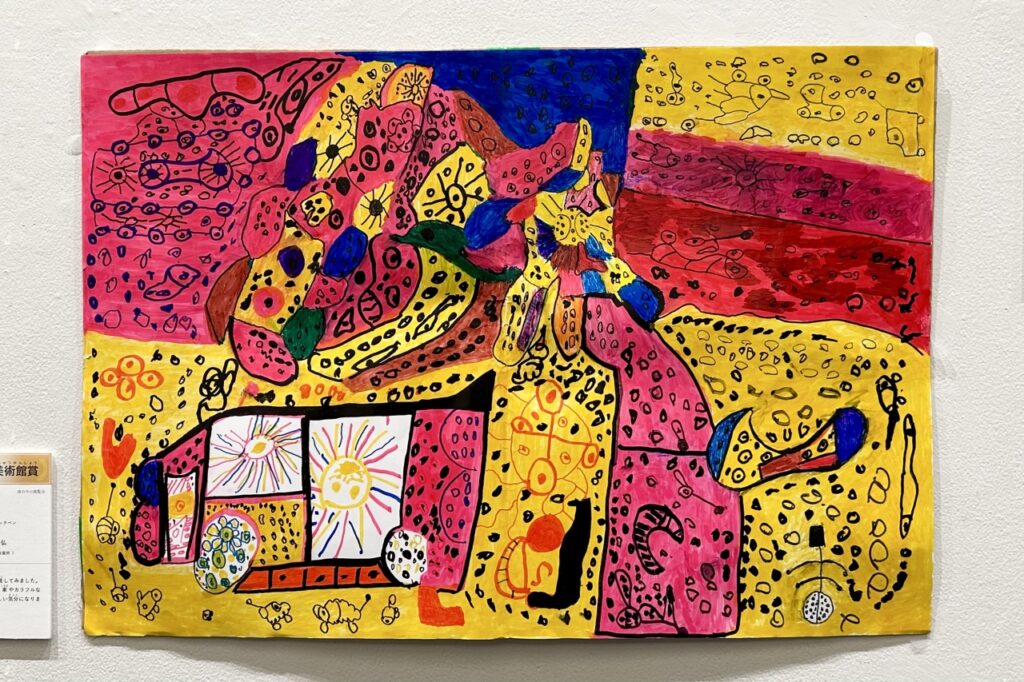

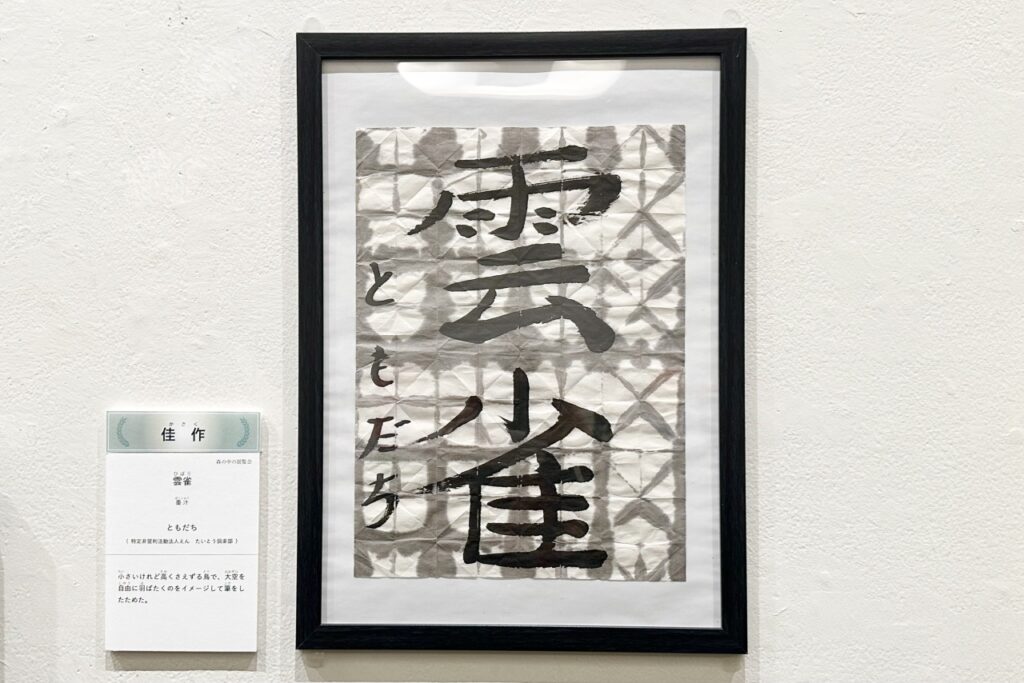

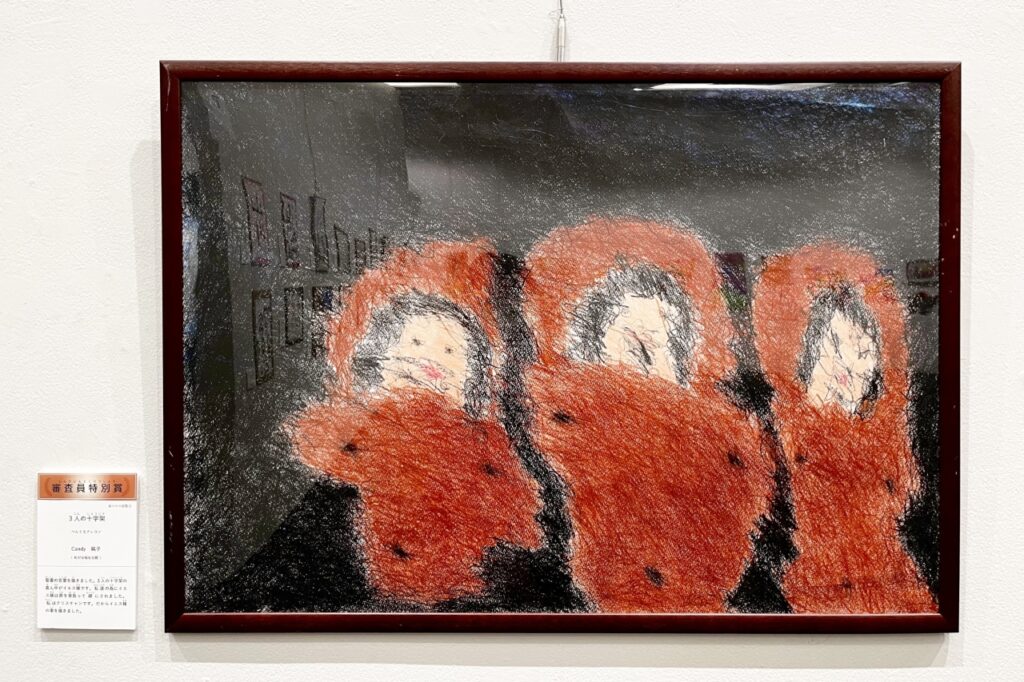

ワンフロアの3分の2をスタジオとしてアーティストが入居し、制作できる場とし、残り3分の1の部分に展示スペースと倉庫を設置していました。入居者がスタジオで制作した作品を展示スペースで発表、展示が終了したら倉庫で保管できる仕組みです。東京藝術大学から徒歩15分という立地のため、藝大のいくつかの研究室とのコラボレーションも実施し、この約半年間に35名のアーティストたちが制作・発表に打ち込みました。多くはアート業界から多大なる注目を集める新進気鋭のアーティストです。この場所で制作された技法も様々な作品は、大小ギャラリーでの展示やアワードの受賞者展覧会、美術館での展示へと羽ばたいて行ったことは特筆すべきでしょう。

アメ横に広がる喧騒と独特の匂い、全てを包み込む土地柄は、各アーティストに凄まじいインスピレーションや刺激を与え、次の制作へのヒントを与えてくれました。

本展示は入居者たちによる感謝を込めた、閉店祭という最後のはなむけのような展示となります。

「ABAB閉店大大大感謝芸術祭」

会期

2024年6月5日(水)〜6月30日(日)

時間

12:00〜18:00(最終入場17:30)

※最終日の6月30日(日)は、12:00〜16:00(最終入場15:30)

休館日

月〜水曜日

※初日6月5日(水)は開館

会場

上野下スタジオ(ABAB UENO 6階)

住所

〒110-8541 東京都台東区上野4-8-4 ABABUENO 6階

入場料

500円

参加アーティスト(50音順、敬称省略)

市原えつこ、Embeli Lea、國分莉佐子、グンジ、CON_、高橋文、田崎蟻、野﨑綾音、平澤賢治、布施琳太郎、増田義基、山田響己、米澤柊、盧曦航、渡辺志桜里

主催

ArtSticker(運営:The Chain Museum)

展覧会URL

https://artsticker.page.link/uenoshita_grandfinale

・同時開催

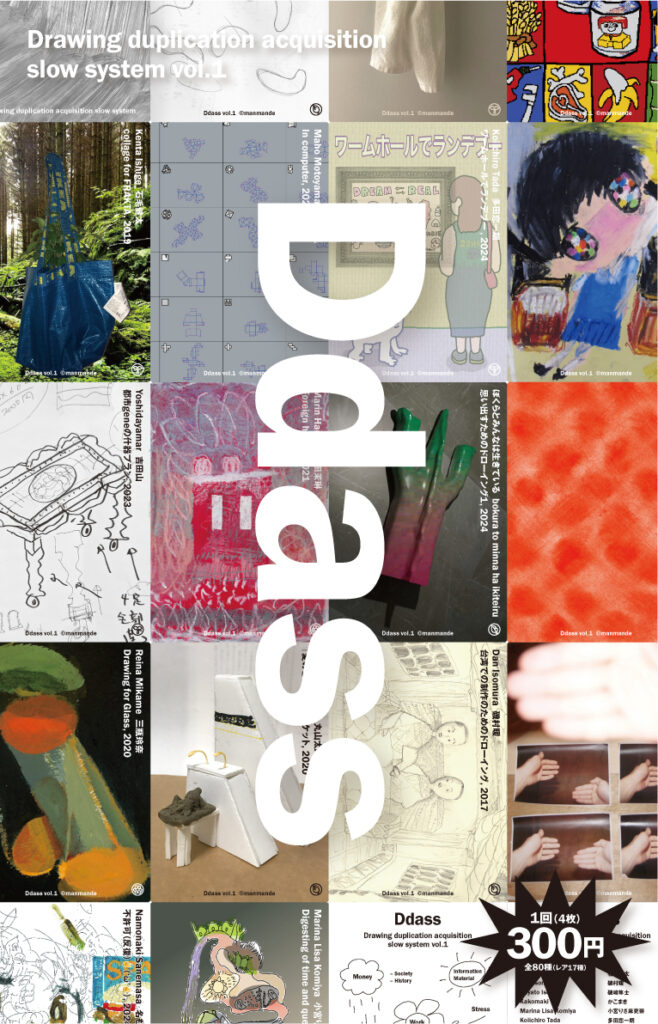

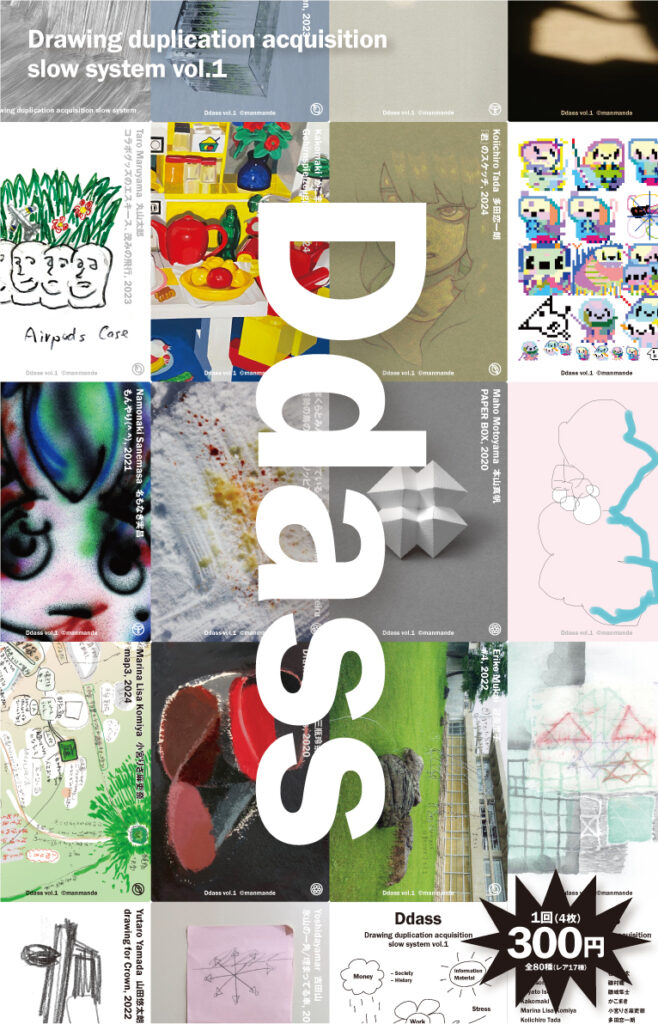

また、サテライト会場であるABAB UENO 5階では、アーティストプロジェクト、マンマンデーによる「Ddass Vol.1」を開催いたします。

生活や表現に根ざした発表のペース・速度を維持することや、小さくとも新しい生態圏を獲得していくことで、アートの新しいフォームの開発を目指すプロジェクト、マンマンデーの第1弾の企画「Ddass Vol.1」をABAB UENOで開催します。

「Ddass」は「Drawing duplication acquisition slow system(ドローイング複製取得低速システム)」のアクロニムであり、作家が制作の過程、思考の実験、あるいはなんでもないふとした瞬間に描くものたち、通称「ドローイング」にフォーカスした企画です。マンマンデーはこれらドローイングをトレーディングカードにし、会期中に会場で自動販売機で販売します。

現在、カプセルトイの自動販売は複合商業施設の空きスペースなどを埋め尽くし、さらにはインバウンド市場の商機としても注目を集めています。

マンマンデーは「Ddass」を通じて、複雑化する現代美術のある種の手がかりや導線、新しい流通による新しい鑑賞者の獲得を目指します。

ドローイング提供アーティスト(50音順、敬称省略)

石毛健太、磯村暖、磯崎隼士、小宮りさ麻吏奈、多田恋一朗、だつお、名もなき実昌、原田茉琳、藤田紗衣、ぼくらとみんなは生きている、丸山太郎、三瓶玲奈、迎英里子、本山真帆、山田悠太朗、吉田山

・主催者あいさつ

マンマンデー【慢慢的】

〘副〙 (中国語から)⸨マンマンデ⸩ ゆっくりしているさまを表わす語。のろのろ。のんびり。

(出典 精選版 日本国語大辞典)

近年のSNSの発達やアートマーケットの拡大により、以前に比べアーティストは多くの発表の場が与えられました。業界の保守的な序列を追い越し、今まで存在しなかった新たな繋がりが生まれていくその様子は人々を境目なく虜にし、参画させ、それがより一層この構造を連鎖的に強化させていくことに繋がりました。しかし次第に、この連鎖は種々の思惑や欲望や感情を燃料に加速の一歩を辿ることになりました。自らを消耗する連鎖の果てに、作品をウェブ上で流通する画像データに、言葉を対立やアジテーションのための武器に、鑑賞者を購入者や信奉者に、アーティストを衆目を集めるための装置に、それぞれが互いを変容させていく暴力的な荒野が立ち上がりました。

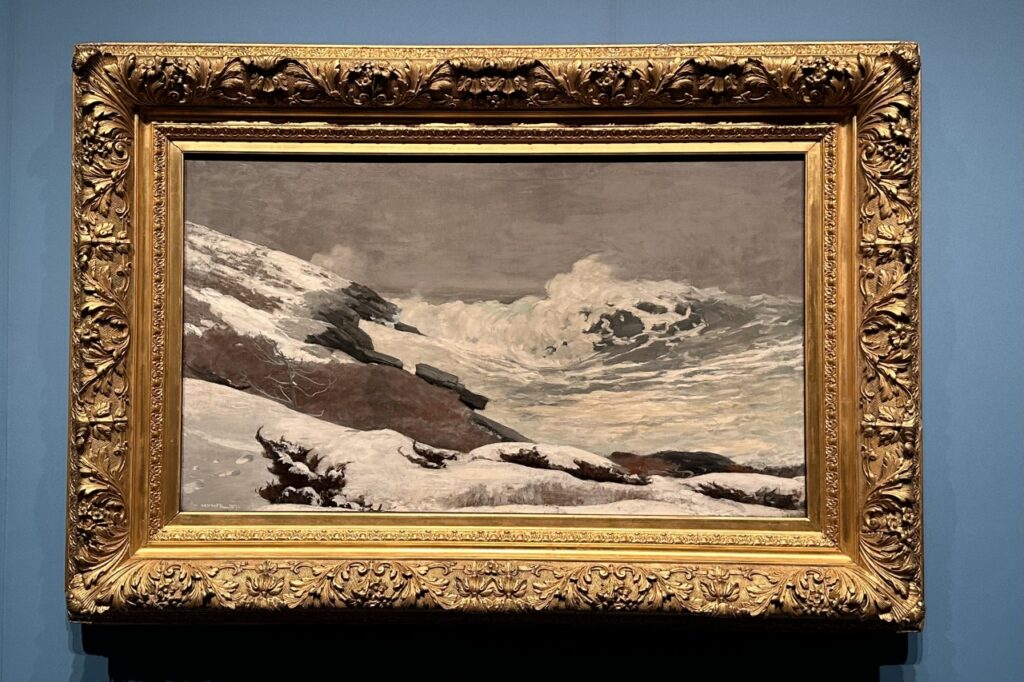

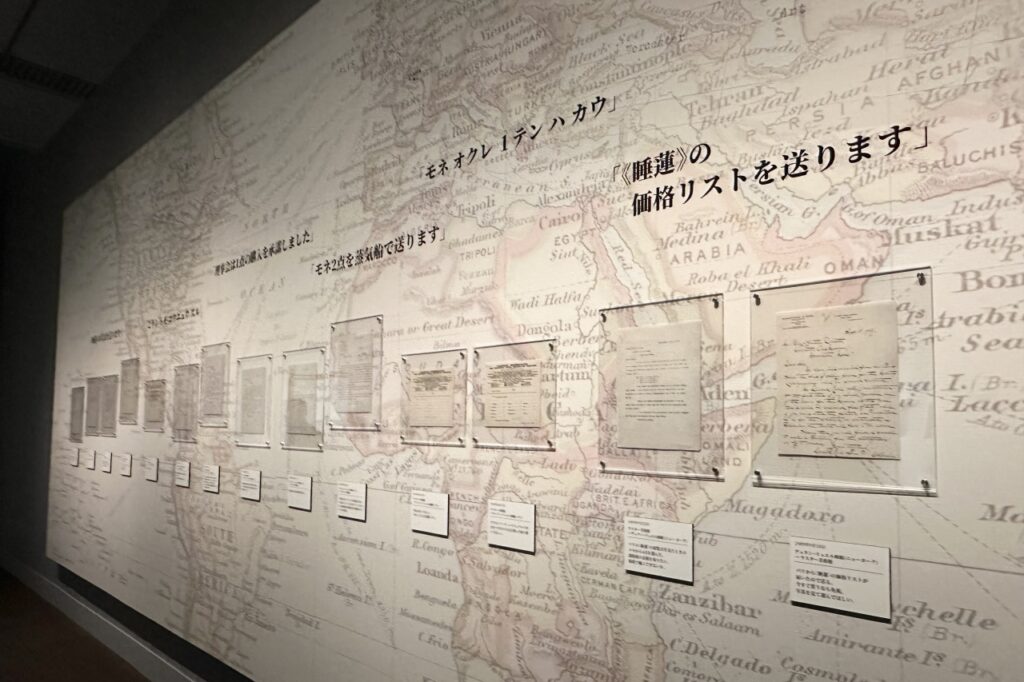

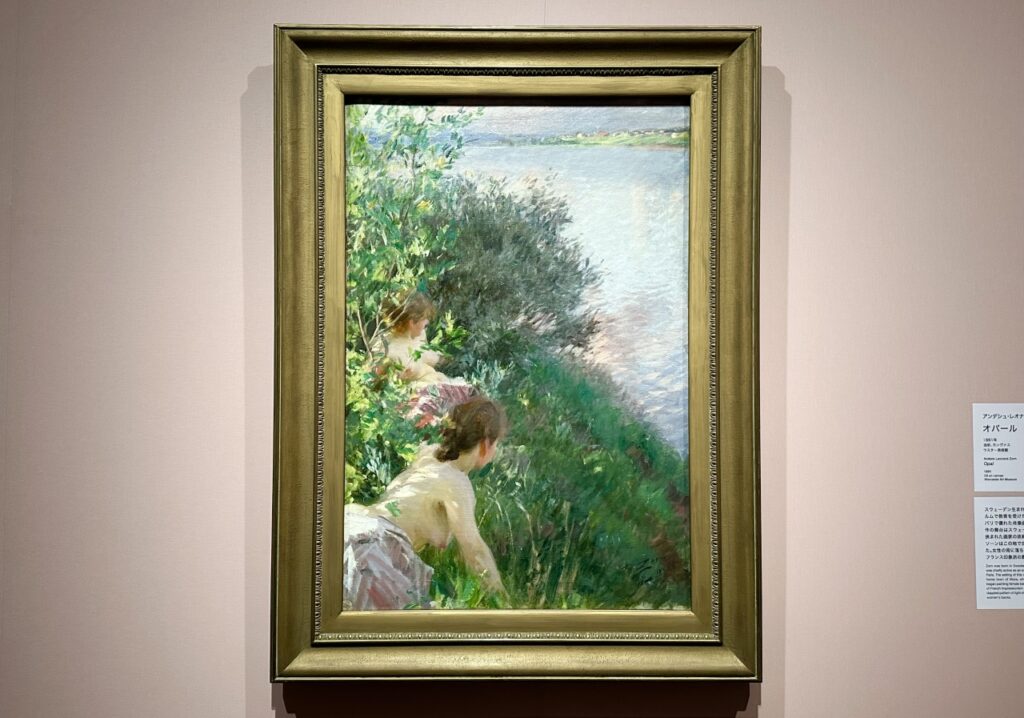

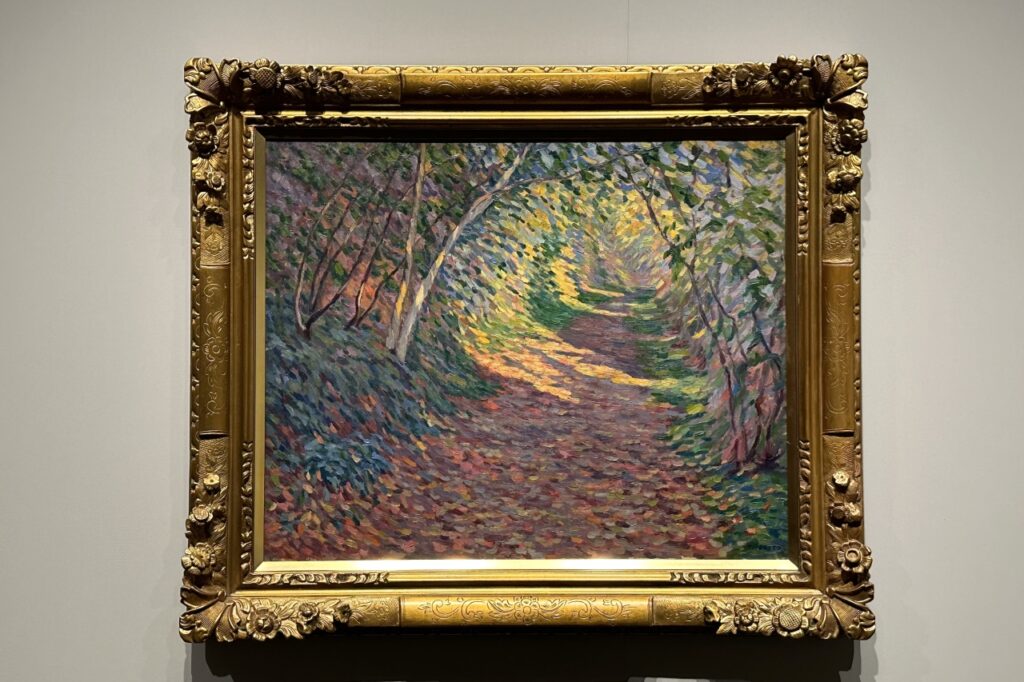

マンマンデーは今を生きるアーティストが、生活や表現に根ざした発表のペース・速度を維持することや、小さくとも新しい生態圏を獲得していくこと、つまり先述の荒野をもう少しまともな形に耕し直すことで、アートの新しいフォームの開発を目指すプロジェクトです。例えば戦争の気配が充満する19世紀のフランスで、当時新しい化学性の画材を使用し名声を掴んでいった急進的な印象派から一定の距離を保ち、郊外で自らの探求を続けたセザンヌが晩年にようやく評価され後世では「近代絵画の父」と称されるに至ったように、時間はかかるかもしれませんが我々も実験を繰り返し、目指す地点に到達しようと思っています。

「Ddass Vol.1」

会期

2024年6月1日(土)〜6月30日(日)

時間

10:30〜20:00

休館日

なし

会場

ABAB UENO 5階

住所

〒110-8541 東京都台東区上野4-8-4 ABABUENO 5階

入場料

無料

参加アーティスト(50音順、敬称省略)

石毛健太、磯村暖、磯崎隼士、小宮りさ麻吏奈、多田恋一朗、だつお、名もなき実昌、原田茉琳、藤田紗衣、ぼくらとみんなは生きている、丸山太郎、三瓶玲奈、迎英里子、本山真帆、山田悠太朗、吉田山

主催

FLOATING ALPS LLC.

マンマンデー運営作家:石毛健太、多田恋一朗、山田悠太朗

展覧会URL

https://artsticker.page.link/Ddass_Vol1

・ABAB UENOについて

株式会社アブアブ赤札堂が運営する、東京・上野にあるレディースファッションビルです。さまざまなテイストの洋服・靴・雑貨、下着、化粧品など40以上のショップが入っており、 多くのショップがトレンド商品をプチプライスで提供しています。創業は1945年で78年間を上野の地域で営業している百貨店です。

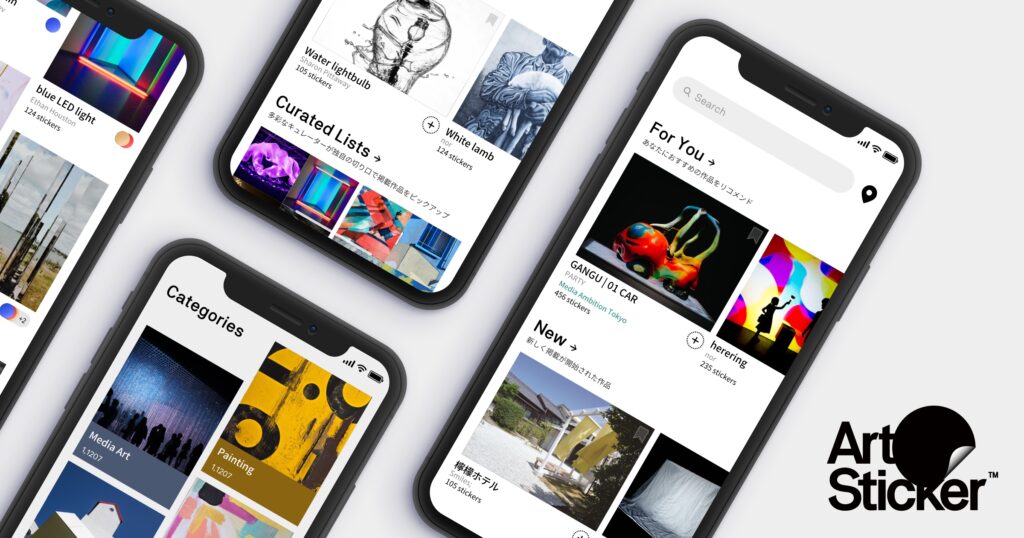

・ArtStickerについて

株式会社The Chain Museumが運営する、アートに出会う機会と、対話を楽しむ場所を提供し、アート鑑賞の「一連の体験をつなぐ」プラットフォーム。著名アーティストから注目の若手アーティストの作品まで、幅広く収録。作品のジャンルも、インスタレーション、絵画、パフォーミングアーツなど、多岐にわたっています。

▽ArtSticker Webサイト

≫ http://bit.ly/3ZeK8vS

▽ArtSticker ダウンロードURL

≫ App Store:https://apps.apple.com/app/artsticker/id1446438049

≫ Google Play:https://play.google.com/store/apps/details?id=art.tcm.artsticker

・会社概要

社名 :株式会社 The Chain Museum(読み:ザ・チェーンミュージアム)

所在地 :東京都渋谷区猿楽町17-10 代官山アートビレッジ3階

代表者 :代表取締役 遠山 正道

▽株式会社 The Chain Museum 公式Webサイト

≫ https://t-c-m.art/

【株式会社The Chain Museum】プレスリリースより

記事提供:ココシル上野