国立西洋美術館

国立西洋美術館において、2024年10月5日(土)から2025年2月11日(火・祝)の期間、「モネ 睡蓮のとき」が開催されます。今回は、6月12日(水)の報道発表会で発表された本展の情報についてお伝えします。

開催趣旨

印象派を代表する画家のひとりであるクロード・モネ(1840-1926)。

モネの晩年は、最愛の家族の死や自身の眼の病、第一次世界大戦といった多くの困難に直面した時代でもありましたが、そのような中で彼の最たる創造の源となったのが、ジヴェルニーの自邸の庭に造られた睡蓮の池に、周囲の木々や空、光が一体となって映し出されるその水面でした。

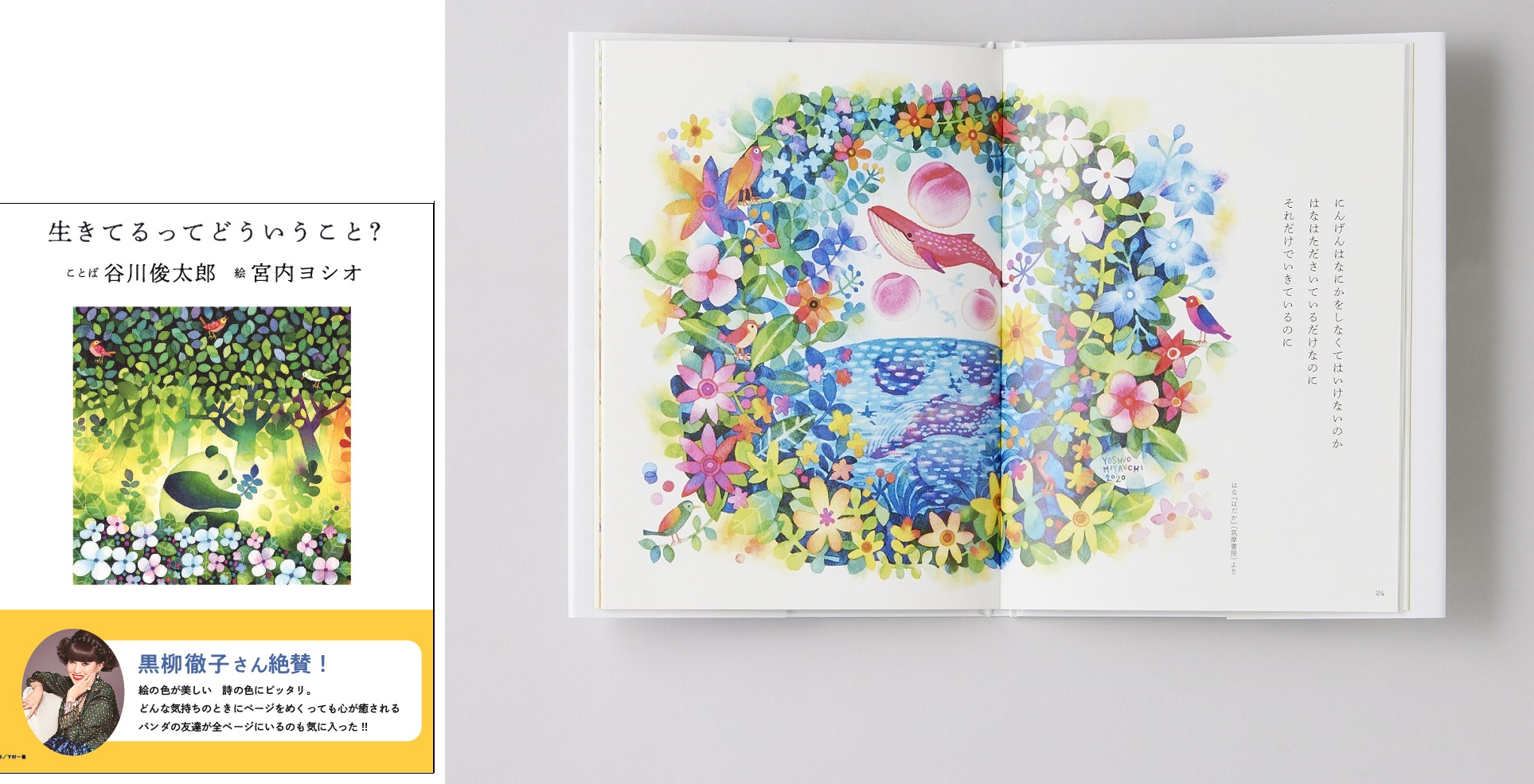

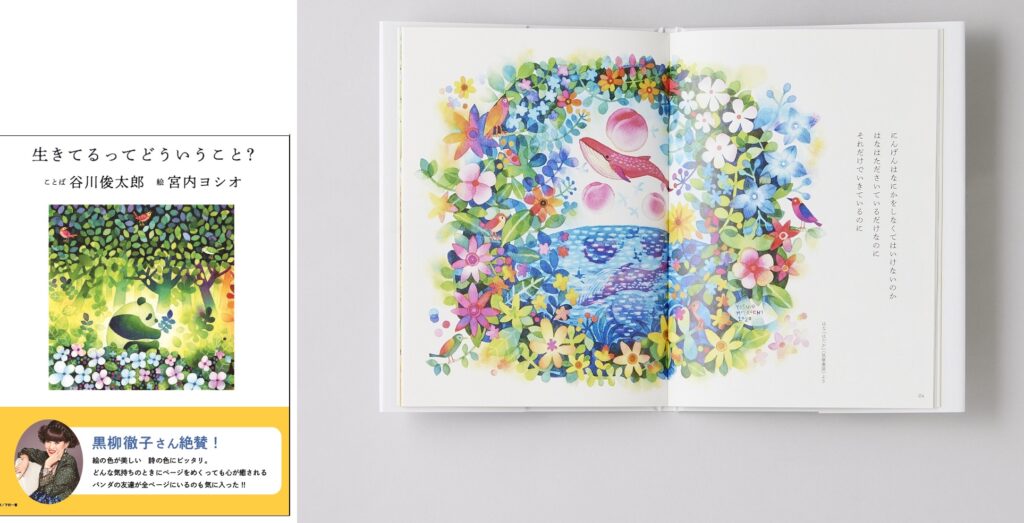

そして、この主題を描いた巨大なカンヴァスによって部屋の壁面を覆いつくす “大装飾画”の構想が、最期のときにいたるまでモネの心を占めることになります。本展の中心となるのは、この試行錯誤の過程で生み出された、大画面の〈睡蓮〉の数々です。

今回、パリのマルモッタン・モネ美術館より、日本初公開となる重要作を多数含むおよそ50点が来日。さらに日本各地に所蔵される作品も加わり、日本では過去最大規模の〈睡蓮〉が集う貴重な機会となります。

展覧会のみどころ

1. モネ最後の挑戦—“光の画家”集大成となる、晩年の制作に焦点をあてた究極のモネ展

2. モネ最世界最大級のモネ・コレクションを誇るマルモッタン・モネ美術館より、日本初公開作品7点を含む、厳選されたおよそ50点が来日!さらに、日本国内に所蔵される名画も加えた、国内外のモネの名作が一同に集結する充実のラインアップ

3. モネ晩年の最重要テーマ、「睡蓮」の作品20点以上が展示

4. 2メートルを超える大画面の〈睡蓮〉に囲まれて、モネの世界に浸る、本物の没入体験

展示作品紹介

本展における展示作品の中から一部をご紹介します。

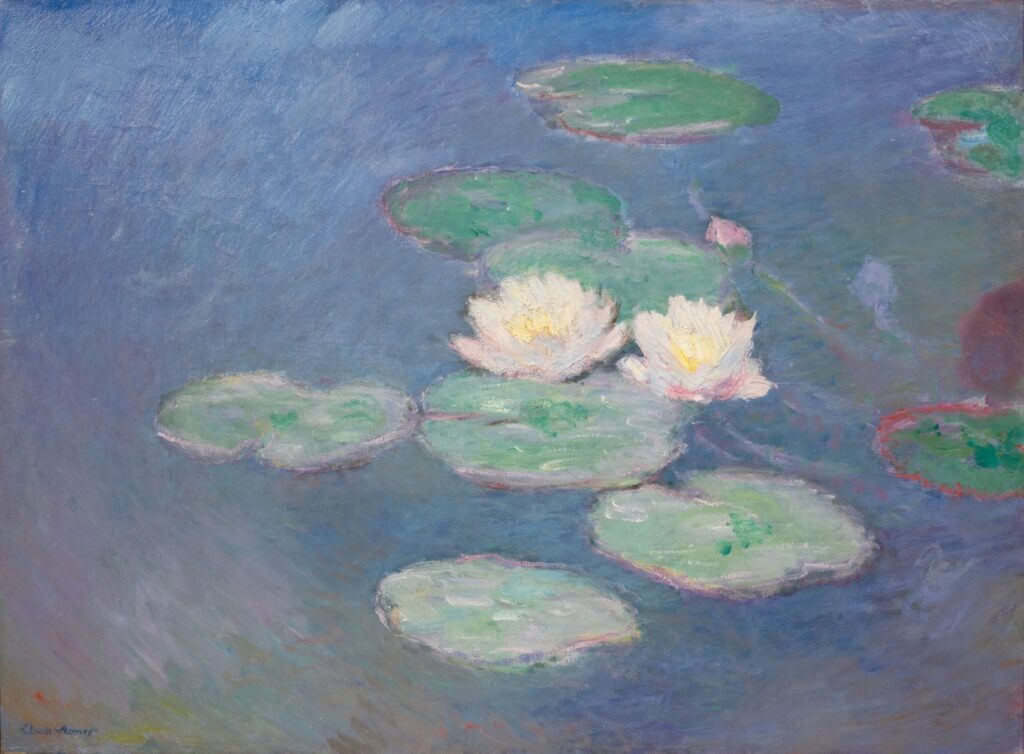

クロード・モネ《睡蓮、夕暮れの効果》

モネ、最初期の「睡蓮」。

モネが初めて睡蓮を描いたのは1897年のこととされています。本作は、その最初期の「睡蓮」と推定される作品のひとつ。ここでは後年の連作とは対照的に、水面を淡いばら色に染める光の効果よりむしろ、睡蓮の花それ自体がクローズアップされ、細やかな筆致で描写されています。

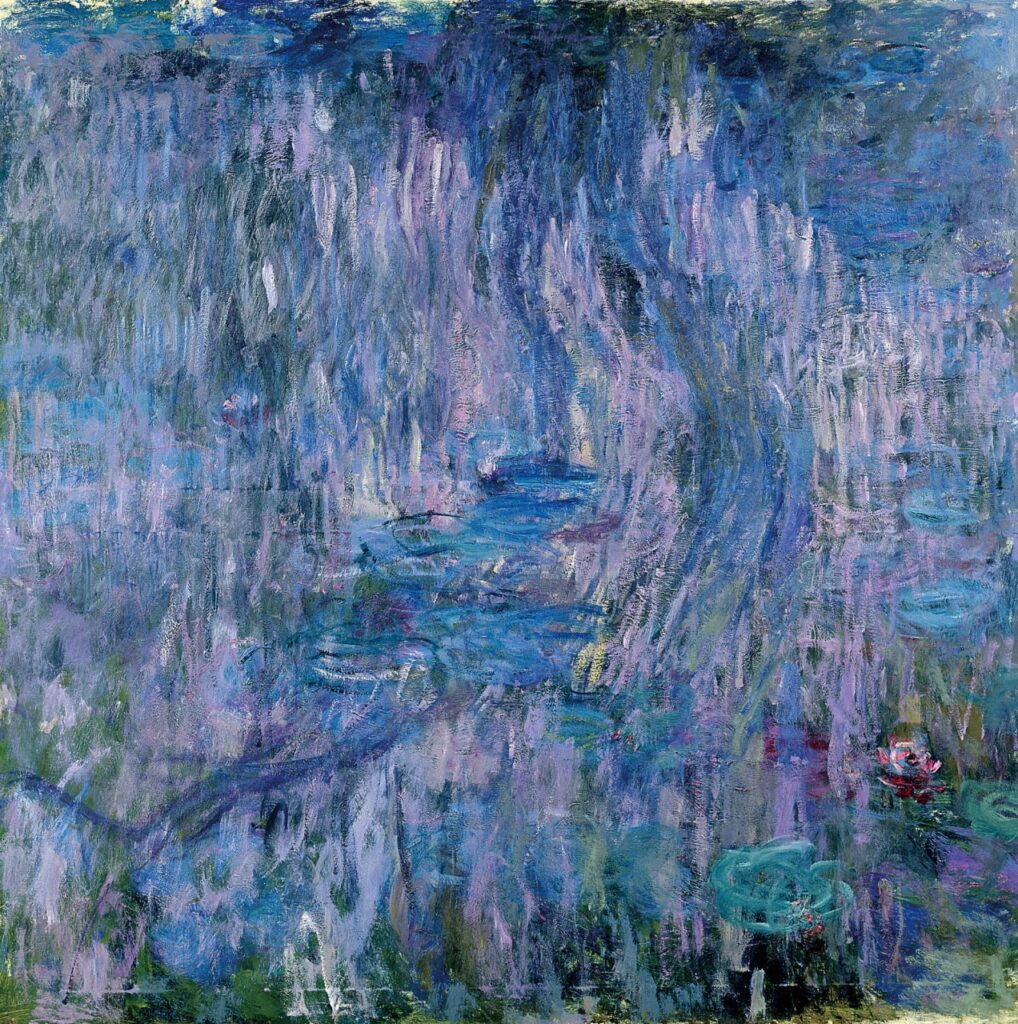

クロード・モネ《睡蓮、柳の反映》

失明の危機に瀕したモネが描いた、光への渇望。

二股に分かれた枝垂れ柳の幹がかたちづくるゆるやかなS字形の反映像。縦横2メートルにもおよぶ巨大な習作です。垂直の鋭いタッチで表された木漏れ日のきらめきは、当時白内障による失明の恐怖の只中にあった画家の光への渇望を伝えるかのようです。

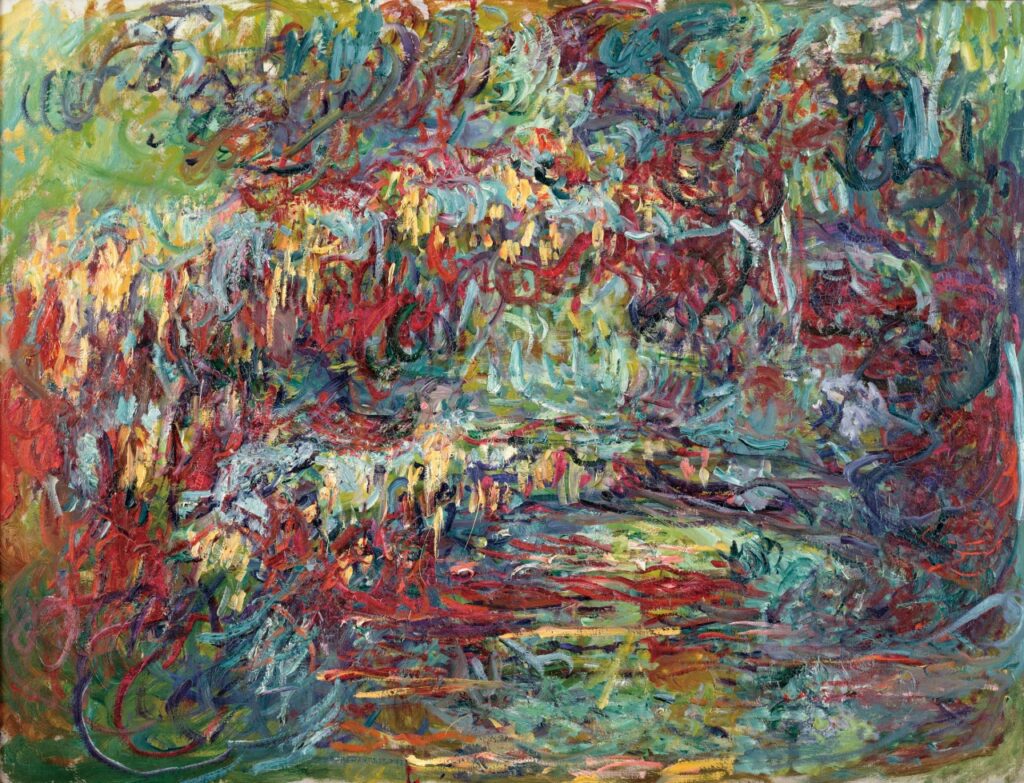

クロード・モネ《日本の橋》

浮世絵との邂逅がもたらした色彩と抽象性。

モネが蒐集していた葛飾北斎や喜多川歌麿の浮世絵から想を得たとされる、太鼓橋のモティーフ。今日24点が知られる最晩年の「日本の橋」連作において、モネはこのモティーフをほとんど抽象的といってよい色彩と筆触で大胆に描き出しています。

展覧会アンバサダー・石田ゆり子さんが登壇!

6月12日(水)に日テレホールにて実施された記者発表会では、本展アンバサダーに就任した俳優・石田ゆり子さんが登壇しました。

モネの睡蓮の花を彷彿とさせる艶やかな紫色の衣装で登場した石田さんは、同展覧会のアンバサダーをはじめ音声ガイド、さらに本展のテーマソングを担当。テーマソング「私のモネ」は、大橋トリオさんプロデュースによる石田さんのアーティスト名「lily」として、約2年ぶりとなる新曲となります。

本展のアンバサダーに就任した時の心境を聞かれた石田さんは

「本当に夢のような心地でした。ずっと大きな美術展のアンバサダーという役割に憧れを持っていて、しかも、私の大好きなモネの展覧会ということで・・・。こんなに素敵なご褒美のようなお仕事は他にないですね」

と、喜びを語りました。

また、今回自身で作詞を手がけた本展のテーマソングについて聞かれた石田さんは

「私、本当にひっそりと音楽活動をやっていて。知られないままでいたかったという思いもあるんです(笑)。でも、今回お話をいただいた時、もうこんなチャンスは二度とないだろうと思ってお引き受けしました」

と、少し照れくさそうに思いを打ち明けました。

この後、音楽プロデューサーの大橋トリオさんからサプライズのコメントが流されると、思わず感極まる場面も。年齢を重ねても変わらない、ピュアな石田さんの素顔が垣間見れました。

個人的には、絵画を鑑賞する時のこだわりについて尋ねられた石田さんが

「あまり知識を入れずに、感覚だけで見たいという思いがあります。モネの絵画に関しても予備知識が必要だと考えられている方もいるかもしれませんが、一人一人の見方や受け入れ方は千差万別だと思います。心をまっさらにして、ただただ浸ってみてほしいですね」

と答えられていたのがとても印象的でした。

日本国内に所蔵される作品も加え、“印象派を超えた”モネの芸術の豊かな展開をたどる「モネ 睡蓮のとき」。

ぜひ、ご自身の感性でモネの織りなす光と水の饗宴をご堪能ください。

開催は2024年10月5日(土)からです。

開催概要

| 会期 | 2024年10月5日[土]-2025年2月11日[火・祝] |

| 会場 | 国立西洋美術館 |

| 開館時間 | 9:30 〜 17:30(金・土曜日は21:00まで)※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日、10月15日[火]、11月5日[火]、 12月28日[土]-2025年1月1日[水・祝]、1月14日[火] (ただし、10月14日[月・祝]、11月4日[月・休]、2025年1月13日[月・祝]、 2月10日[月]、2月11日[火・祝]は開館) |

| 主催 | 国立西洋美術館、マルモッタン・モネ美術館、日本テレビ放送網、読売新聞社、BS日テレ |

| 問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会HP | https://www.ntv.co.jp/monet2024/ |

記事提供:ココシル上野