国立科学博物館

地球40億年の歴史上で起きた5回の「大量絶滅」事変、通称ビッグファイブをテーマとした特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」が、国立科学博物館で開催中です。会期は2025年11月1日(土)から2026年2月23日(月・祝)まで。

生命史において「絶滅」と「進化」は隣り合わせです。ある生物種が子孫を残さずに死に絶えることを絶滅と呼び、通常では100万年ごとに10%程度の種が絶滅すると考えられています。一方で、異なる分類群の生物種が、地質学的に極めて短期間で一斉に絶滅する現象を大量絶滅と呼びます。

ときに生物種の約90%が死に絶え、生態系に甚大な影響を及ぼしてきた――。こう聞くと、大量絶滅という現象にネガティブな印象を抱くかもしれません。しかし、約6600万年前の小惑星衝突は「恐竜時代」に終焉をもたらした一方で、空白となった陸上生態系の主導権を哺乳類が引き継ぎ、その後の多様な進化の過程が私たち人類の誕生へとつながりました。このように、絶滅した分類群に代わって新しい分類群が繁栄することは、生命史を通じて繰り返されてきました。つまり、大量絶滅は生命史における大きな転換点であり、生命の進化と多様化を促す原動力としても捉えることができるのです。

特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」は、生命史を大きく方向づけた、特に大規模な5回の大量絶滅事変、通称ビッグファイブをテーマに、それぞれの要因や絶滅前後の生物多様性を、最新研究にもとづくエビデンスとともに紐解くものです。

イントロダクションを抜けると、ビッグファイブのダイジェストイメージを流す球状の映像展示「大絶滅スフィア」が来場者を出迎えます。

この大絶滅スフィアを中心として、ビッグファイブをエピソード別に解説するエリアに、その後に続く新生代の世界について触れるエリアを加えた、計6エリアを放射状で配置。一つのエリアを見終わるたびに大絶滅スフィアに戻っているという、科博の特別展ではやや珍しい展示構成になっており、各エリアの行き来がしやすいのがポイントです。

展示内容は次のとおり。

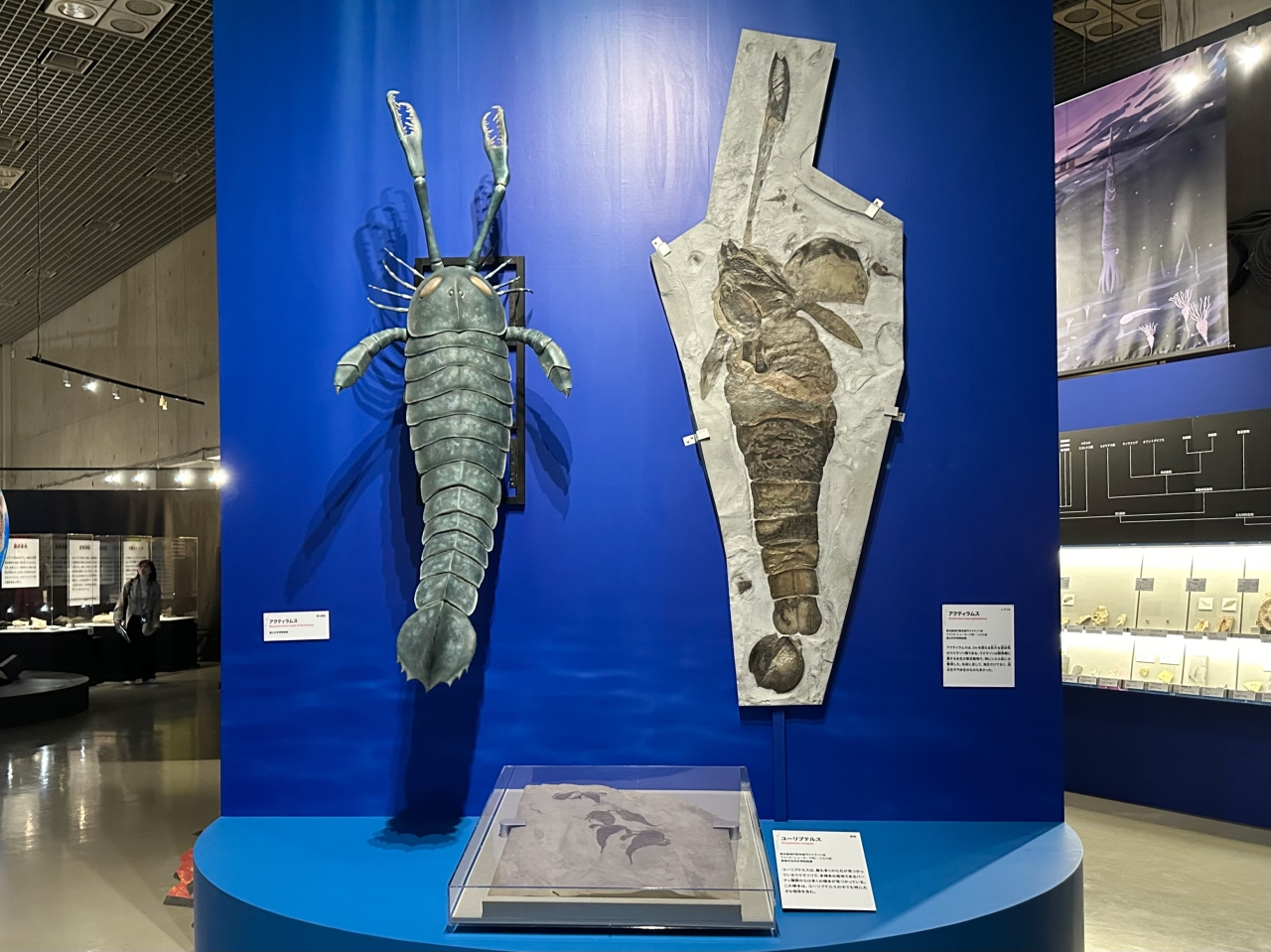

エピソード1「O-S境界 海の環境の多様化」

エピソード2「F-F境界 陸上生態系の発展」

エピソード3「P-T境界 史上最大の絶滅」

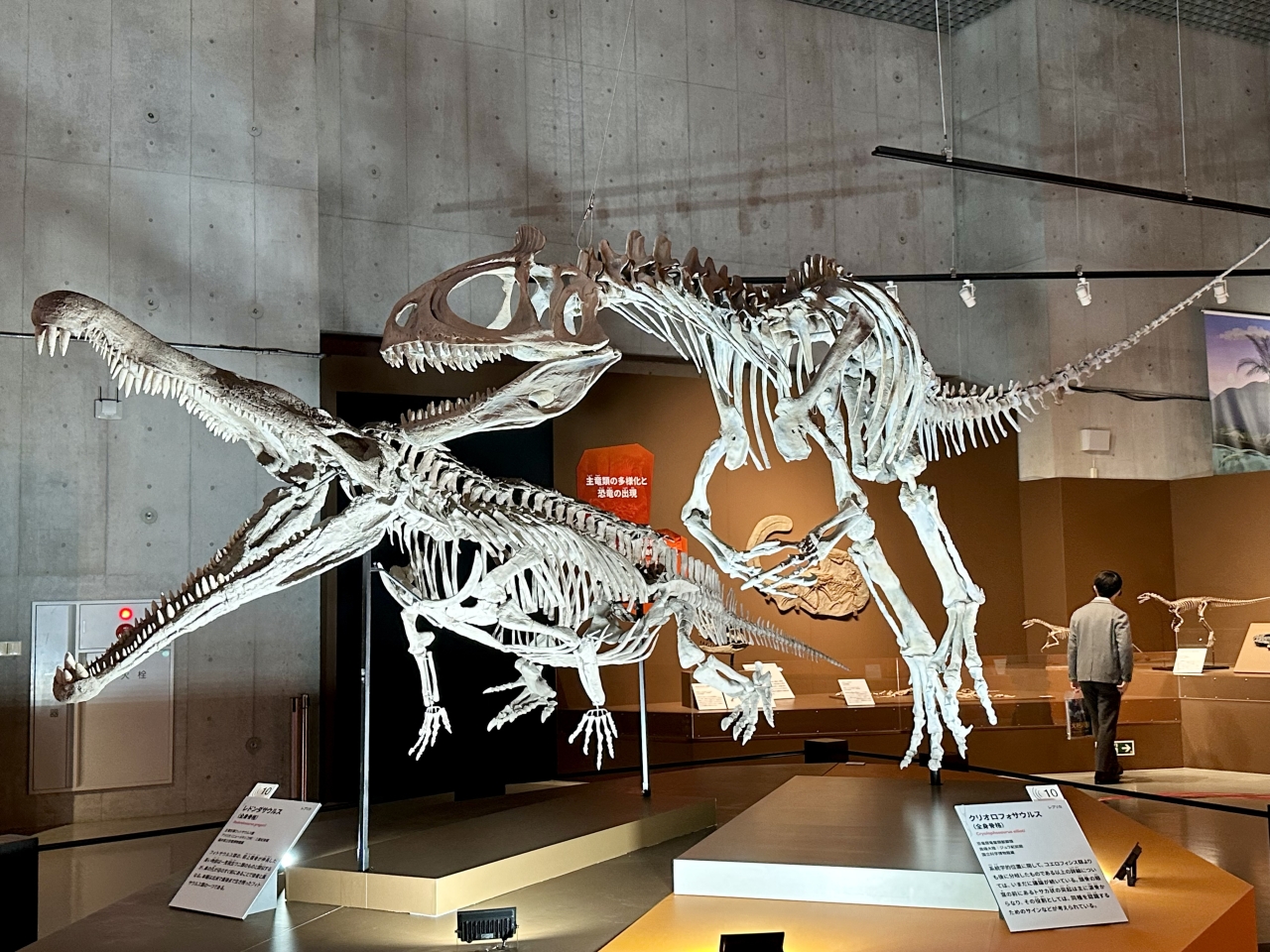

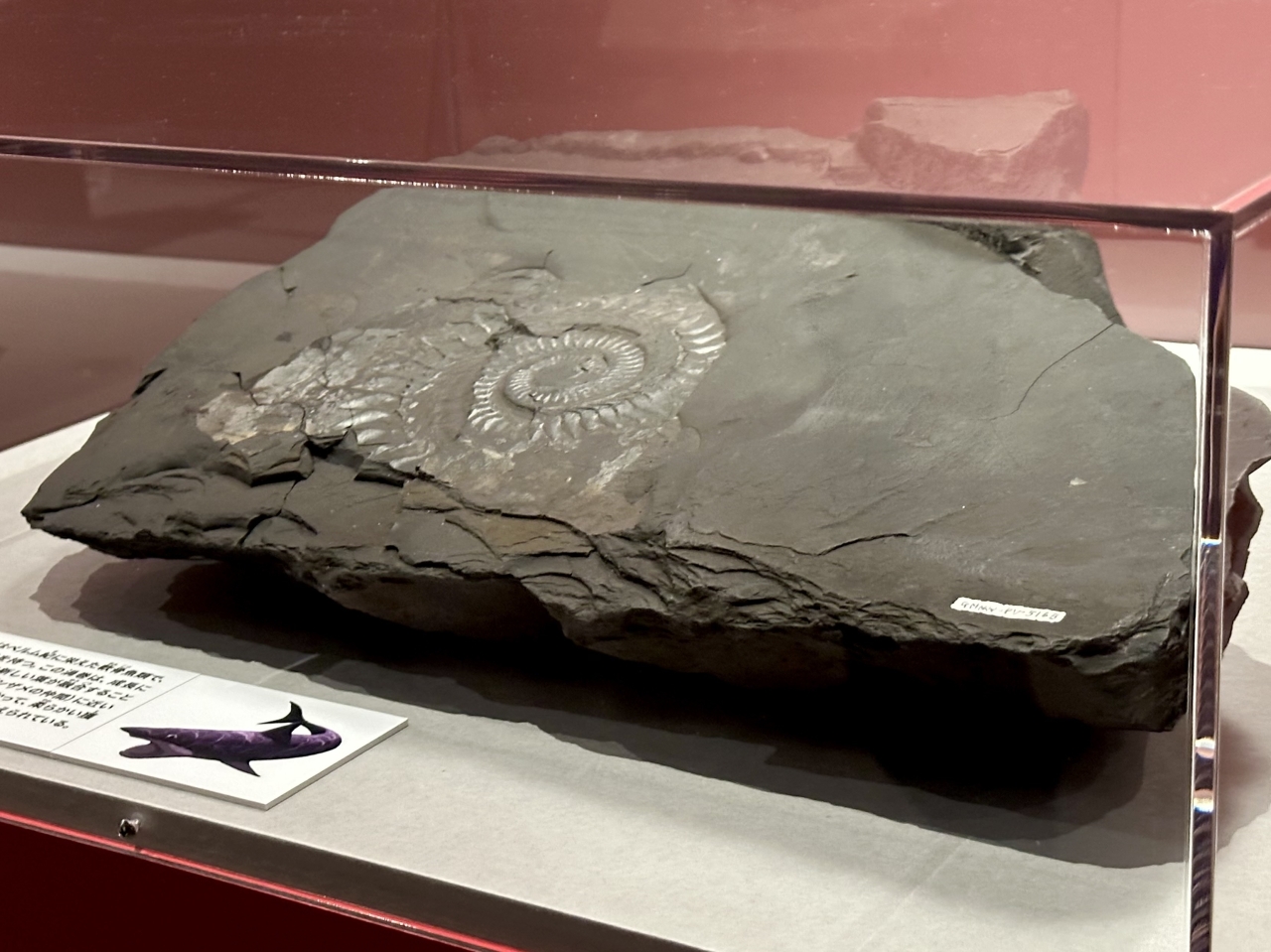

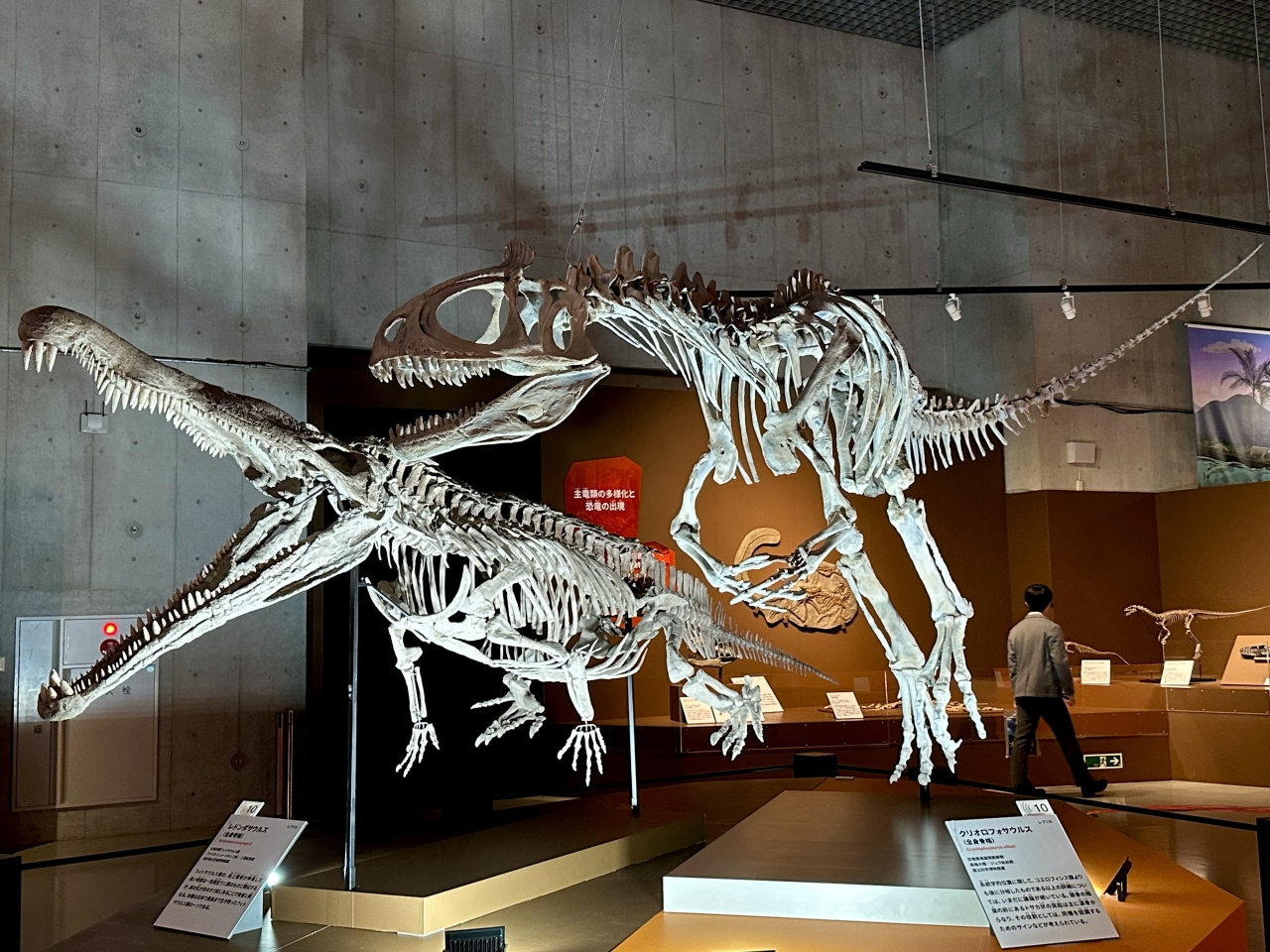

エピソード4「T-J境界 恐竜の時代への大変革」

エピソード5「K-Pg境界 中生代の終焉」

エピソード6「新生代に起きた生物の多様性 ビッグファイブ後の世界」

「〇-〇境界」は地質年代区分の用語であり、たとえば「O-S境界」は、第1の大量絶滅が起きた約4億4400万年前、オルドビス紀とシルル紀の境界を表しています。

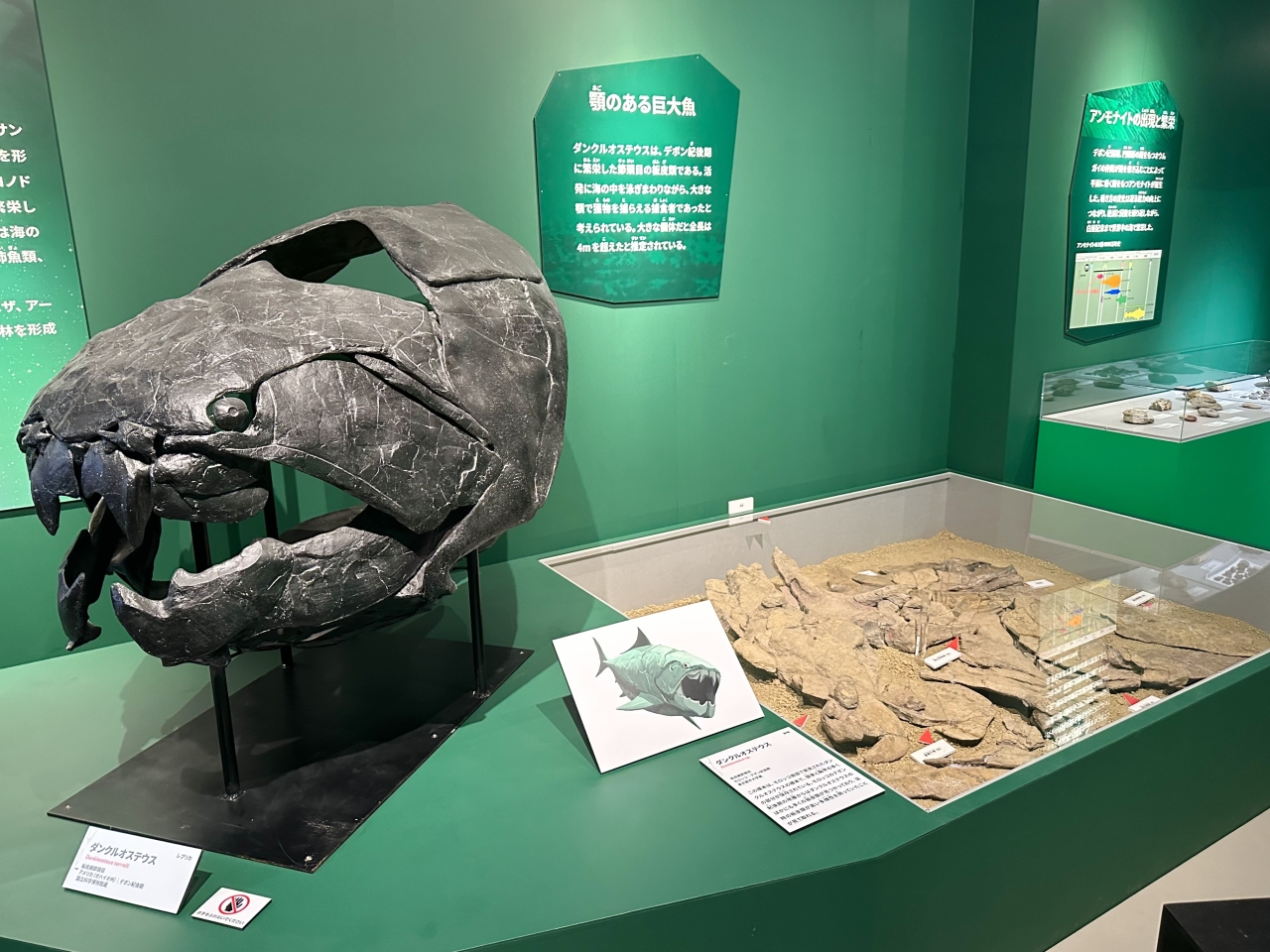

なお、本展開催にあたっては、ビッグファイブと関連の深いモロッコにおいて、オルドビス紀末の大量絶滅前の世界を垣間見られる「フェゾウアタ化石群」や、三葉虫などの採集標本、三畳紀末の大量絶滅に関わる火山活動の調査なども実施し、調査結果を世界初公開しています。エピソード2で登場する巨大な甲冑魚、板皮類のダンクルオステウスの化石標本もその成果の一つです。

約3億8000万年前~約3億6000万年前、F-F境界(デボン紀後期に相当)で段階的に発生した大量絶滅は、火山噴火などによる急激な寒冷化と、海洋無酸性化の二重打撃が原因とされています。規模はビッグファイブの中で最小であったものの、主に海域生物が甚大な被害を受け、属の18~41%、種の42~69%が絶滅。サンゴ礁の大崩壊が起き、顎をもたない魚類はほぼ100%が姿を消しました。

ダンクルオステウスは4mを超える体長、強力な顎を備えた頭骨を持つ大型の板皮類。デボン紀後期の海の支配者として君臨していましたが、板皮類もまた、石灰紀まで生き延びることはできなかったようです。

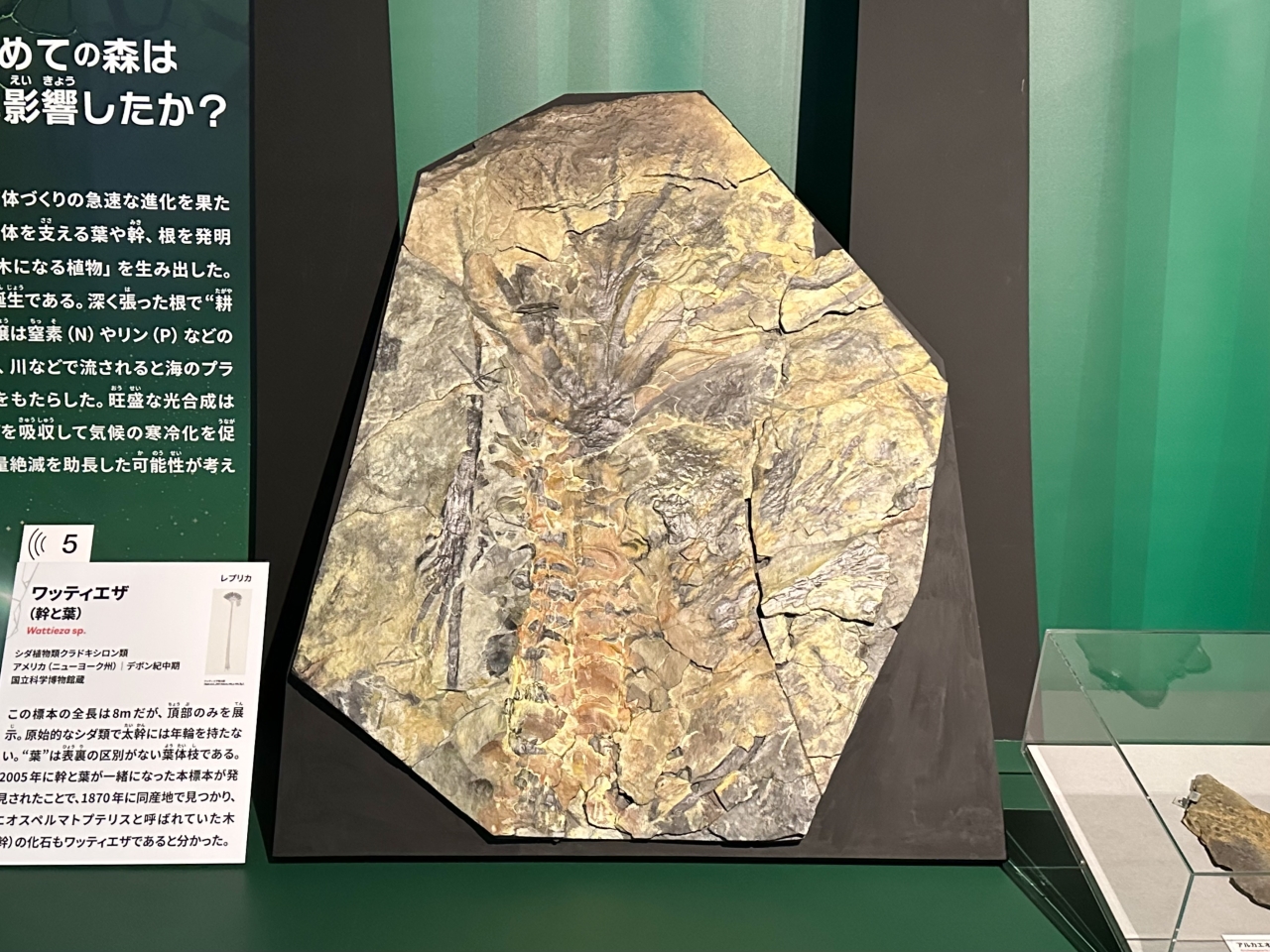

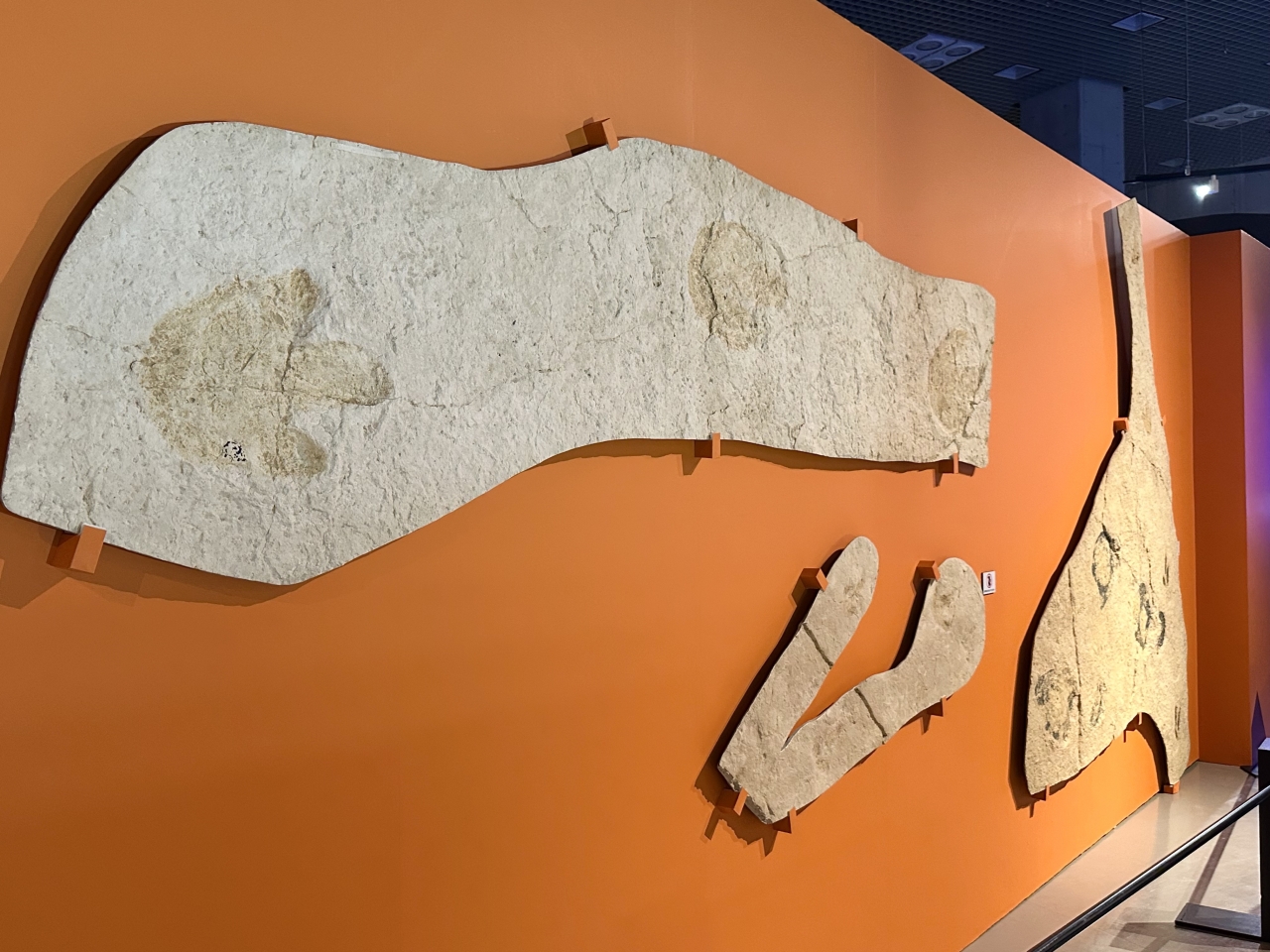

一方で陸域を見ると、根も葉ももたなかった植物は、デボン紀を通じて体の構造の急速な進化を果たし、デボン紀中期以降には太い幹をつくり木となる複数の分類群が登場。このうち、世界最古の木として知られるのがアメリカ・ニューヨーク州で発見された原始的なシダ類、ワッティエザです。(本展ではレプリカを展示)初期の全裸子植物や小葉類なども現れ、デボン紀後期には史上初めての森林が形成されました。

こうした森林の登場による大規模な二酸化炭素の消費が気候の寒冷化を促し、海洋生物の大量絶滅を助長した可能性も指摘されています。

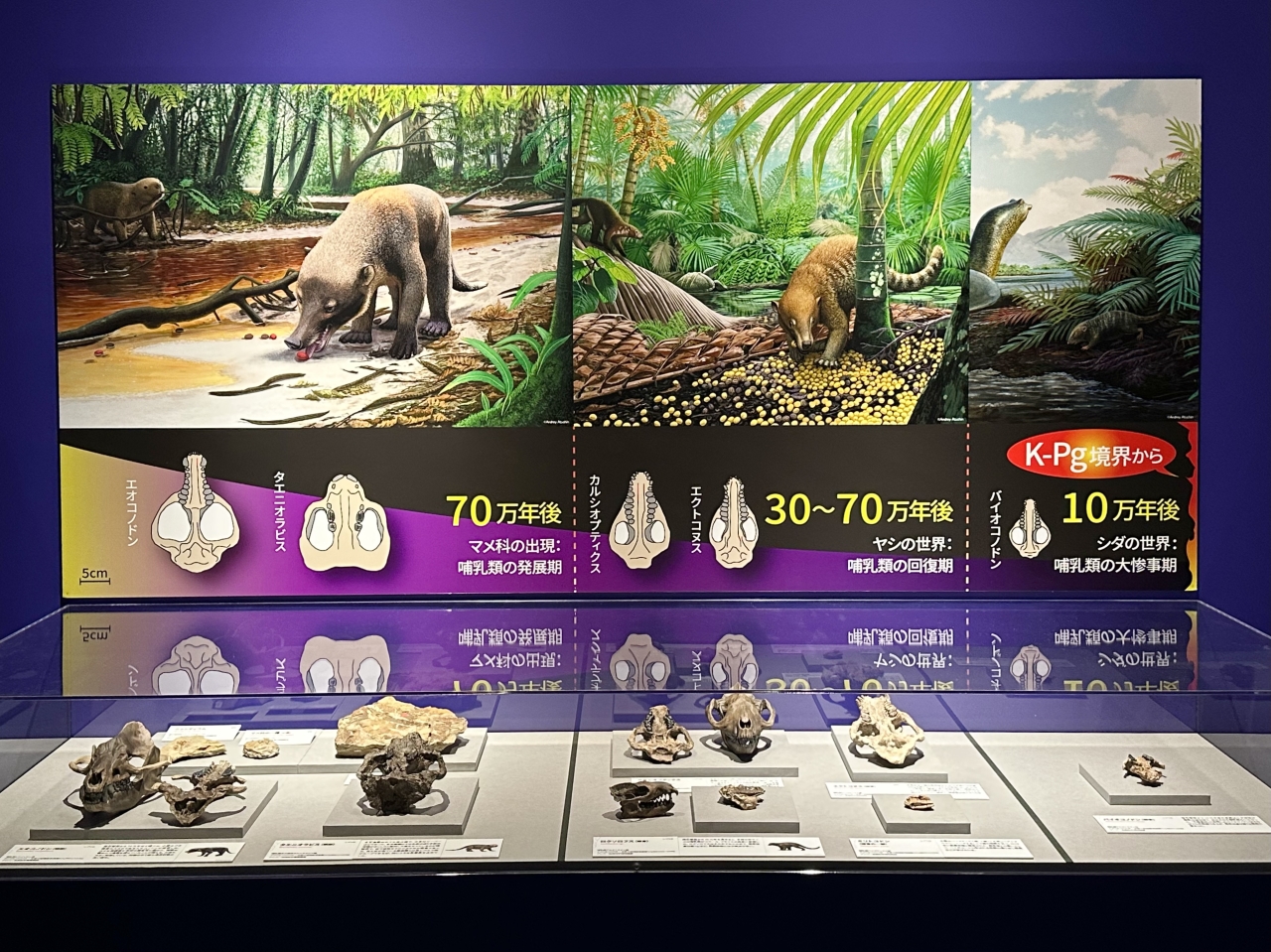

エピソード5「K-Pg境界 中生代の終焉」では、約6600万年前の白亜紀末に起きた第5の大量絶滅について解説しています。引き金となったのは、メキシコのユカタン半島付近に落下した、直径約10kmもの小惑星の衝突です。

落下の衝撃エネルギーは大量の硫黄を含む蒸気を発生させ、それが水蒸気と反応して硫酸塩エアロゾルとなり、森林火災により発生した煤とともに数年~数十年間にわたり太陽光を遮断。食物連鎖の基盤たる植物の光合成を停止させたうえ、硫酸塩エアロゾルが硫酸の酸性雨を発生させたことで、生物に大打撃を与えました。

会場では、その小惑星と同タイプだと推定される、1969年にオーストラリア・マーチソン地方に落下したCM2型の炭素質コンドライト隕石や、小惑星衝突の際に発生した地震と巨大津波が形成した地層の標本を展示しています。

また、第5の大量絶滅を生き延びた中生代の哺乳類や森林の回復を取り上げるパートでは、世界有数の脊椎動物と植物の化石コレクションを誇る、アメリカのデンバー自然科学博物館から来日した貴重な化石標本が多数登場しています。

貴重な標本といえば、続くエピソード6「新生代に起きた生物の多様性 ビッグファイブ後の世界」では、東京・多摩川で発見されたステラーダイカイギュウの全身骨格化石を世界初公開しています。ステラーダイカイギュウは北太平洋に生息していた海藻食の大型哺乳類で、今回展示している全長約6mの化石は世界最古のもの。この種は1768年の目撃情報を最後に姿を消しており、人間活動が絶滅を早めたのではないかとする説もあるようです。

近年、人間活動が起因したと考えられる環境変化や生物多様性の消失が世界各地で話題となり、現代は「第6の大量絶滅期」であるとも表現されています。本展を訪れたなら、通覧してきたような自然科学研究から得られた知見で、いま起こっている絶滅や気候変動が将来何をもたらしうるかを予測し、準備や対策につなげることの重要性を理解できるでしょう。

先立って行われた報道発表会では、本展のスペシャルナビゲーターをつとめる福山雅治さんが登壇しました。

福山さんは、NHKの自然ドキュメンタリー番組『ホットスポット 最後の楽園』でナビゲーターを務め、15年にわたり世界各地を巡りながら、絶滅の危機にある野生動物たちの驚きの生態や進化の不思議を追いかけてきました。第2会場では、福山さんが撮影した動物たちの写真27枚を、ステートメント「生命の声、地球の歌」とともに特別展示しています。

創作活動の原点には、女手一つで4人の子どもを育てながら、農業で自然と向き合い続けた祖母の存在があったと話す福山さん。「自然は、遠くにあるすごく美しいものであると同時に、生きていくには非常に大変な場所、という考えが幼い頃からありました。ですので、自然番組のオファーをいただいたときに、なにか美しいものを見に行きたいというよりは、僕たち家族が生きてきた、生きさせてもらえた自然というものが、今どうなっているのかということに関する興味がありました」と番組への想いを明かします。

また、福山さんは本展を通じて、地球を一つの生命体と捉えたときの“代謝”として、地殻変動や火山活動が起きているように感じたそう。「大絶滅が起こったときは70%、場合によっては90%の生物が絶滅してしまうということで。それは地球という生命体が成⾧・進化するための生贄だったのか。生き残った生物は地球にとって必要な生物だったのだろうなと考えると……。であれば、現在を“第6の絶滅期”と考えたときに、果たして我々は地球という生命体に対して何ができているのか。もしかしたら我々も、地球の成長・変化の生贄になってしまうのか」と、さまざまに考えを巡らせたと語りました。

最後に、本展を訪れる子どもたちに向けて次のようなメッセージを贈りました。

「展示を見て、(周囲の環境や運など)与えられたものと、自分で一生懸命つかんでいくもの、両方がなければ生き残っていけないのだと感じました。なぜ勉強しなければならないのか、なぜ学校に行かなければいけないのか、といった思いがあるかもしれません。しかし、世界に貧困、差別、分裂、断絶がある中で、義務教育として学校に行ける、学べるという環境があることは、非常に恵まれているのだと気づいてもらえたらいいなと。大絶滅展を見て怖いなと思っても、大好きな家族や友達と生き残るためにはどうすればいいかな、頑張らなきゃいけないな、という気持ちになってもらいたいですね」

特別展「大絶滅展―生命史のビッグファイブ」概要

| 会期 | 2025年11月1日(土)~2026年2月23日(月・祝) |

| 会場 | 国立科学博物館(東京・上野公園) |

| 開館時間 | 9:00~17:00(入場は16:30まで) |

| 休館日 | 月曜日、11月4日(火)、11月25日(火)、12月28日(日)~2026年1月1日(木)、1月13日(火) ※ただし、11月3日(月・祝)、11月24日(月・休)、1月12日(月・祝)、2月16日(月)、2月23日(月・祝)は開館 |

| 観覧料 | 一般・大学生 2,300円 小・中・高校生 600円

※未就学児は無料。 |

| 主催 | 国立科学博物館、NHK、NHKプロモーション、読売新聞社 |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式HP | https://daizetsumetsu.jp/ |

※記事の内容は取材日時点のものです。最新の情報は展覧会公式HP等でご確認ください。