東京都美術館

パリで開催された第1回印象派展から150周年を迎えた2024年。東京都美術館では、アメリカのウスター美術館のコレクションを中心に、西洋美術の伝統を覆した印象派が欧米へもたらした衝撃と影響をたどる展覧会「印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵」が開催中です。会期は2024年4月7日まで。

1898年に開館したアメリカ・ボストン近郊に位置するウスター美術館は、古代エジプト、古代ギリシャ・ローマの古典美術から世界各地の現代アートまでおよそ4万点を所蔵しています。なかでも印象派は開館当時のコンテンポラリーアート(同時代美術)として積極的に収集しており、現在でもコレクションの重要な位置を占めています。

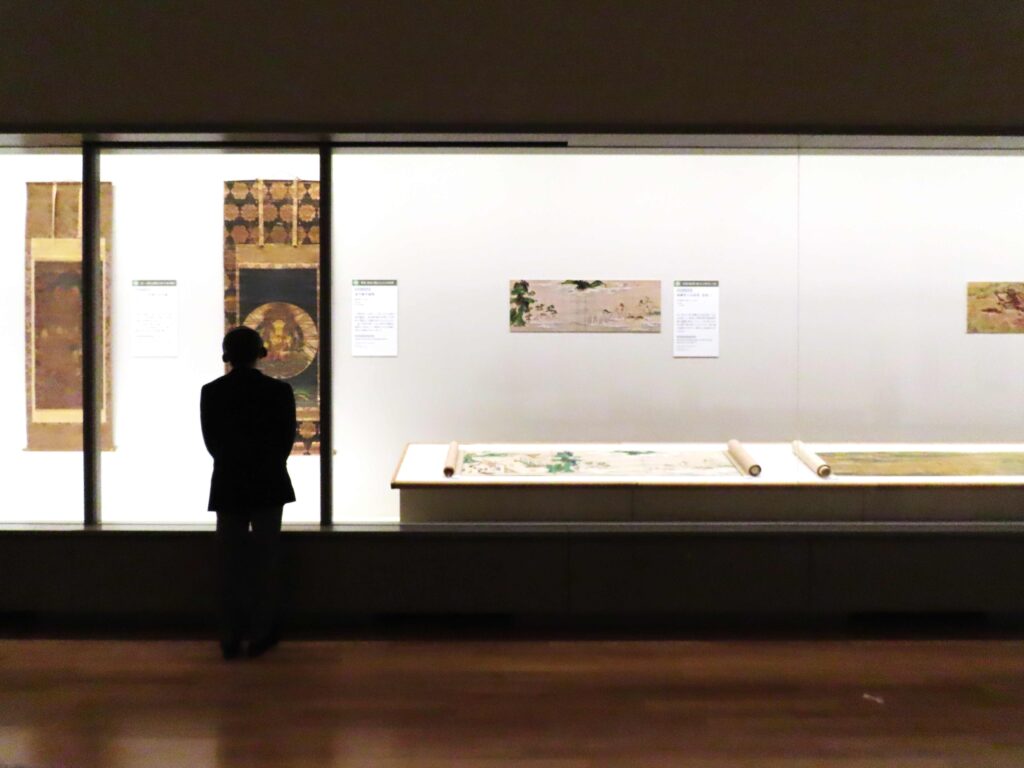

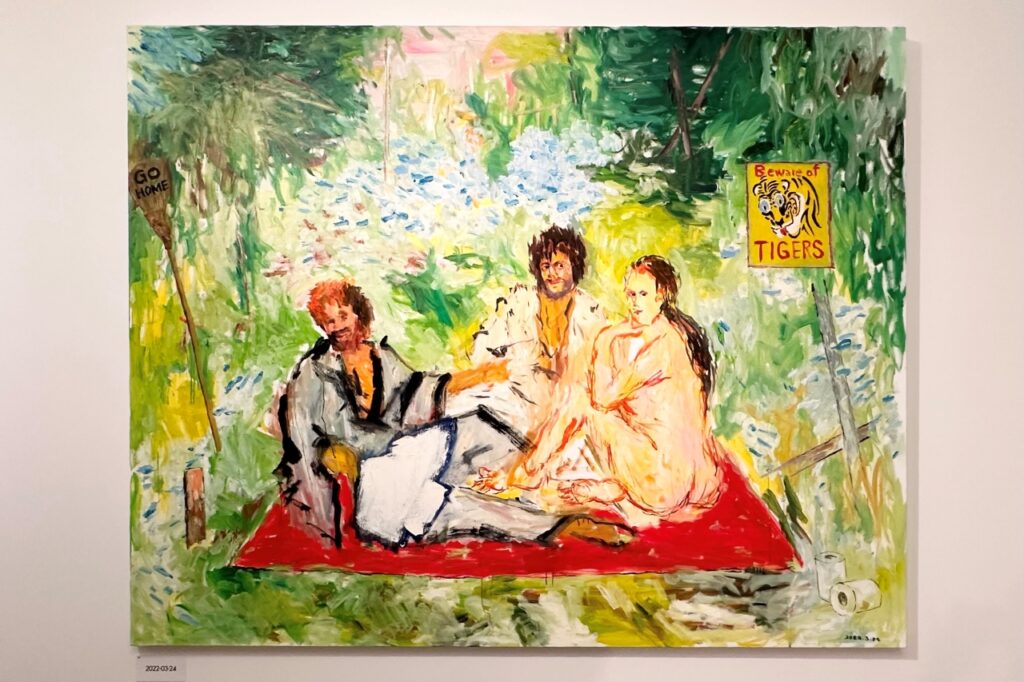

本展は、西洋美術の伝統を覆した印象派の革新性とその世界的な広がりに注目。ほとんどが初来日となる同館の印象派コレクションを中心に、モネやルノワールなどよく知られたフランスの印象派だけでなく、これまで日本で紹介される機会が少なかったチャイルド・ハッサムなどアメリカの印象派を代表する作家らも含めた、40人以上の油彩画約70点を紹介するものです。

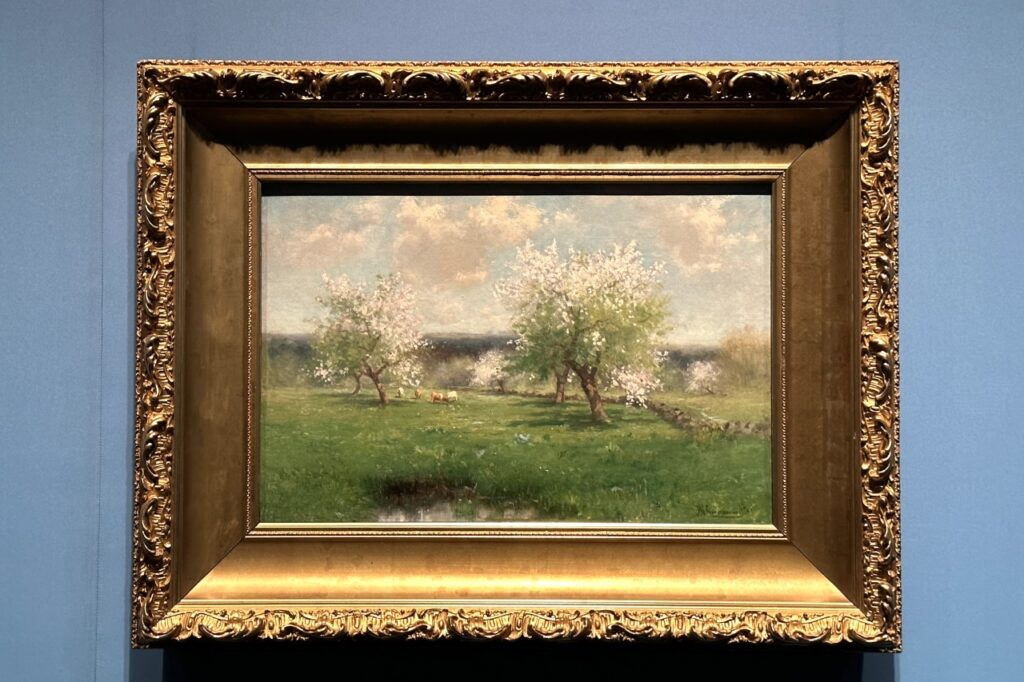

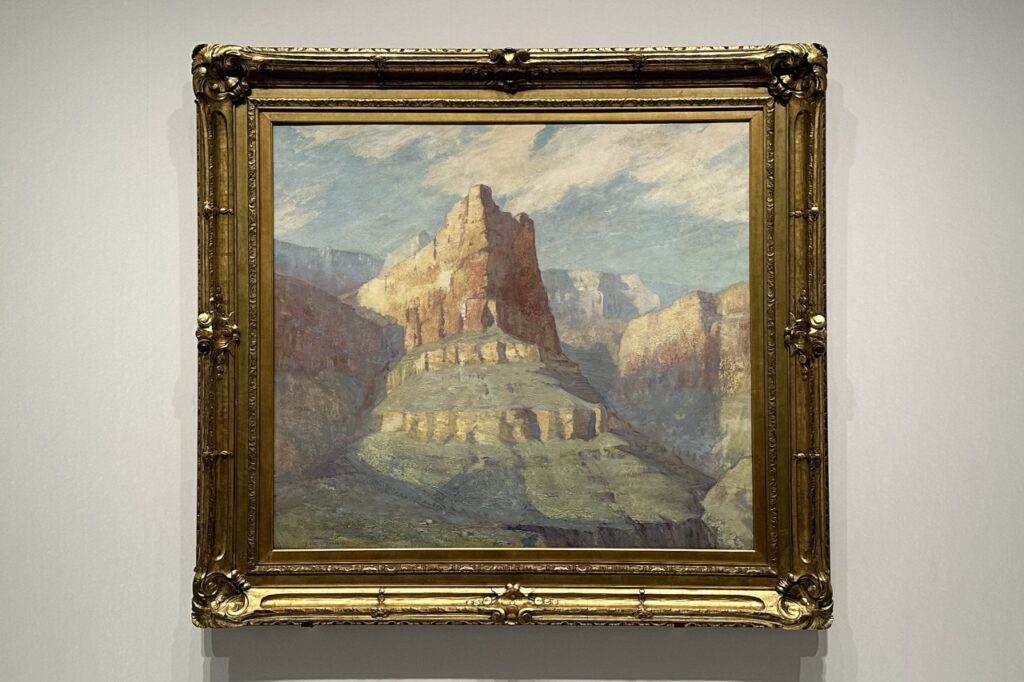

展示は全5章構成。第1章「伝統への挑戦」では、祖国フランスの身近な風景や自然に美しさと新しい主題を見出したバルビゾン派やレアリスムの画家たちが、宗教画や歴史画を頂点とする伝統的な絵画のヒエラルキーを覆すという、19世紀前半に起きた印象派の先駆けとなる動きを紹介しています。

同時期のアメリカでも自国の雄大な自然に対する関心が高まり、アメリカ的な風景が人気を博しました。同章ではそうした大西洋両岸における風景画の台頭を比較することができます。

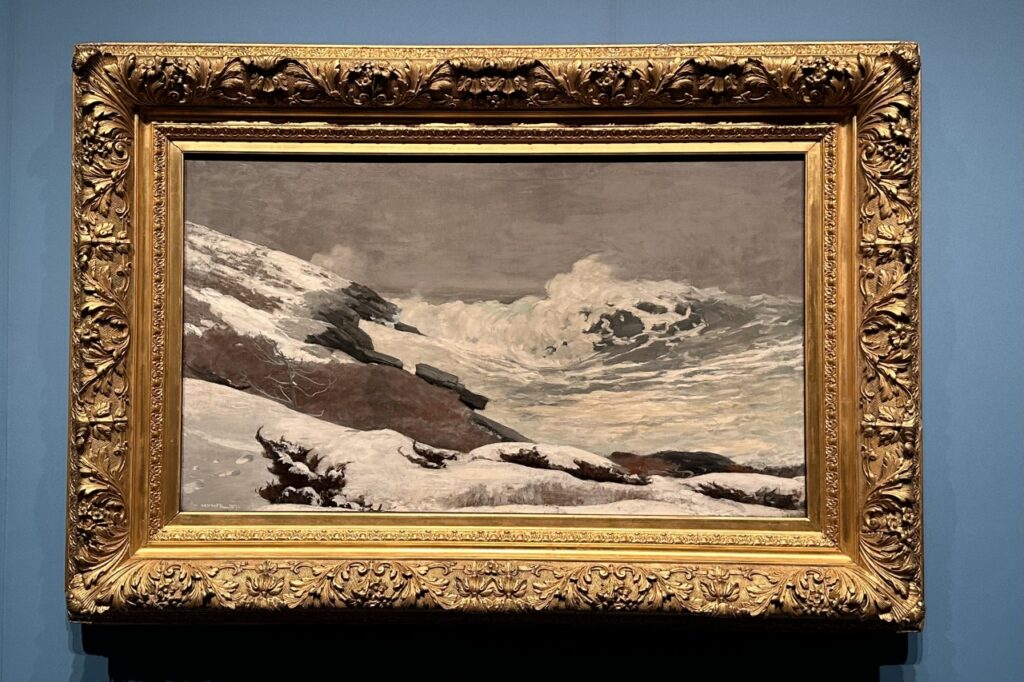

19世紀後半のアメリカを代表する画家ウィンスロー・ホーマーは、フランス印象派の登場以前から戸外制作を作品に不可欠な要素として取り入れていました。《冬の海岸》(1892)は画業後半、海や海と対峙する人々を描くことに注力していた時期の作品で、メイン州海岸の打ち寄せる荒波の描写に直感的で大胆な筆づかいが用いられ、ホーマーの印象派的な側面を示しています。

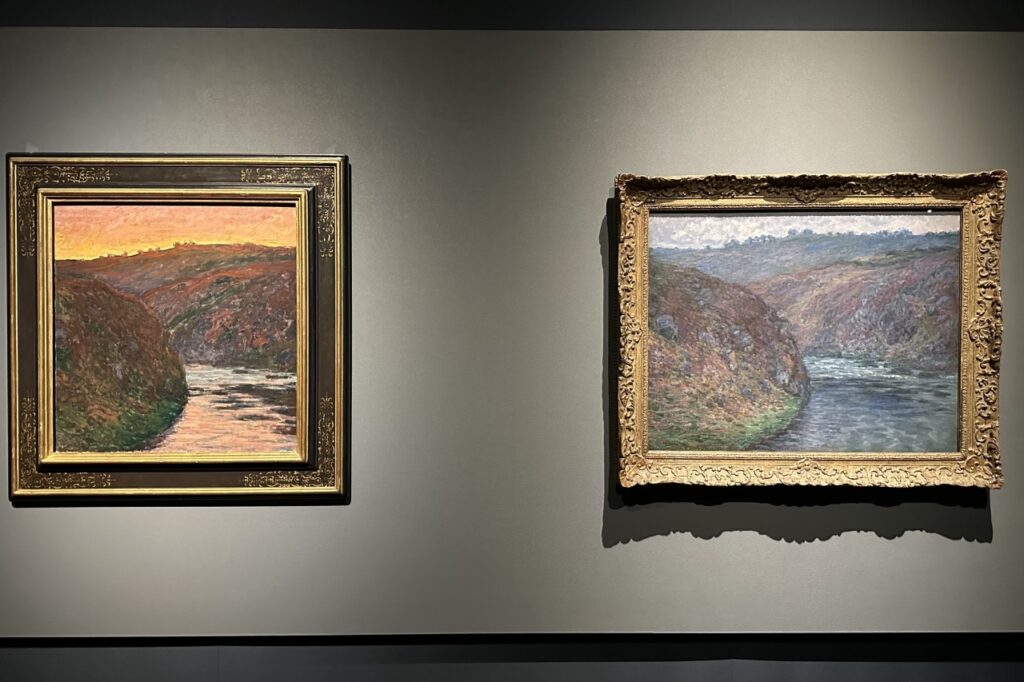

第2章「パリと印象派の画家たち」では、アカデミーの伝統から離れ、戸外へ赴いて目に映る世界を鮮やかな色彩と大胆な筆づかいで描きだしたクロード・モネ、カミーユ・ピサロ、ピエール=オーギュスト・ルノワールといった第1回印象派展のメンバーの作品を展示。加えて、その後の印象派展に参加した唯一のアメリカ人である女流画家メアリー・カサットや、“アメリカのモネ”とも評されるチャイルド・ハッサムのパリ留学時代の作品も見ることができます。

同章で紹介されるモネの《睡蓮》(1908)は本展の見どころのひとつ。池に溶け込んでいくように輪郭を失いつつある睡蓮や水面に映り込んだ木々、幻想的な色彩など、印象派の風景画ではありつつも、晩年の作品に顕著に表れる抽象表現の兆しがみられる作品です。

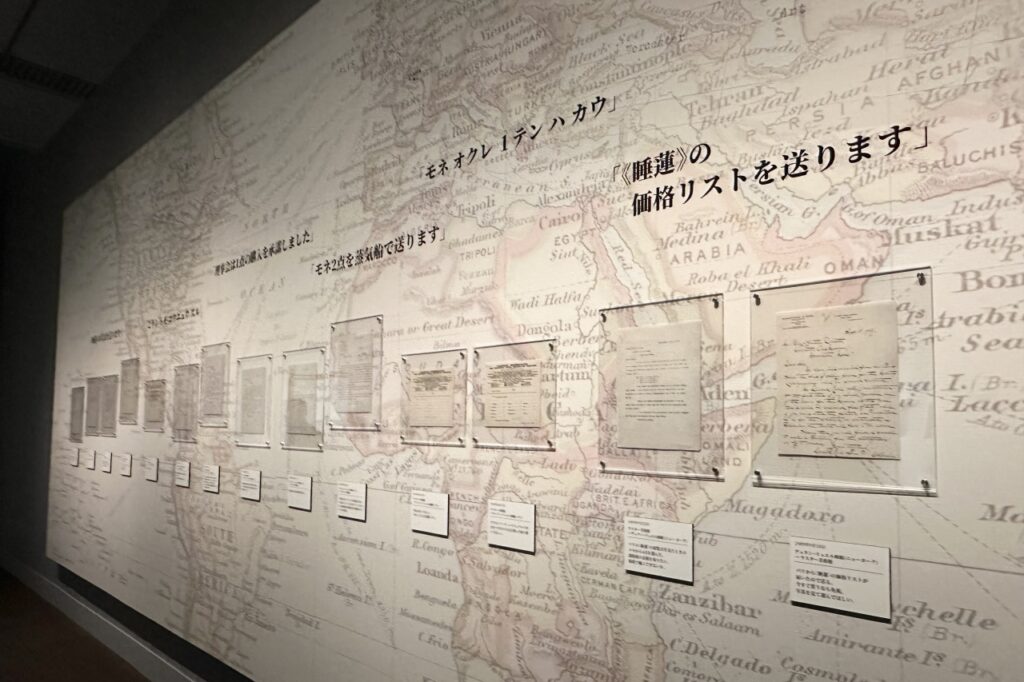

モネは後半生を過ごしたパリ郊外のシヴェルニーで、自らつくり上げた「水の庭」に浮かぶ睡蓮を250点以上描き続けました。本作は1909年にパリのデュラン=リュエル画廊で発表した〈睡蓮〉連作のうちの1点で、翌年ウスター美術館が直接画廊から購入したもの。今日さまざまな美術館の目玉として収蔵されている《睡蓮》ですが、世界で初めてモネの《睡蓮》を購入した美術館は、じつはウスター美術館だったのです。

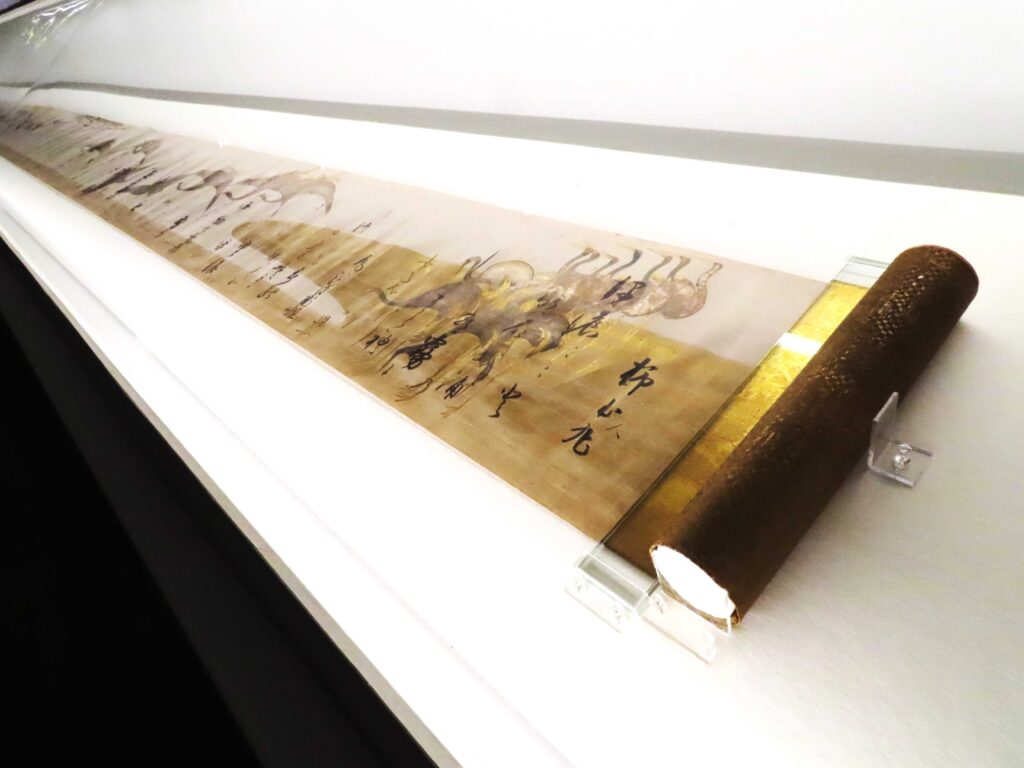

会場では本作購入について同館と画商の間で交わされた書簡(複製)も紹介しており、初代館長による理事会の説得や支払期限の延長など、手紙と電報を駆使した生々しいやり取りも知ることができました。

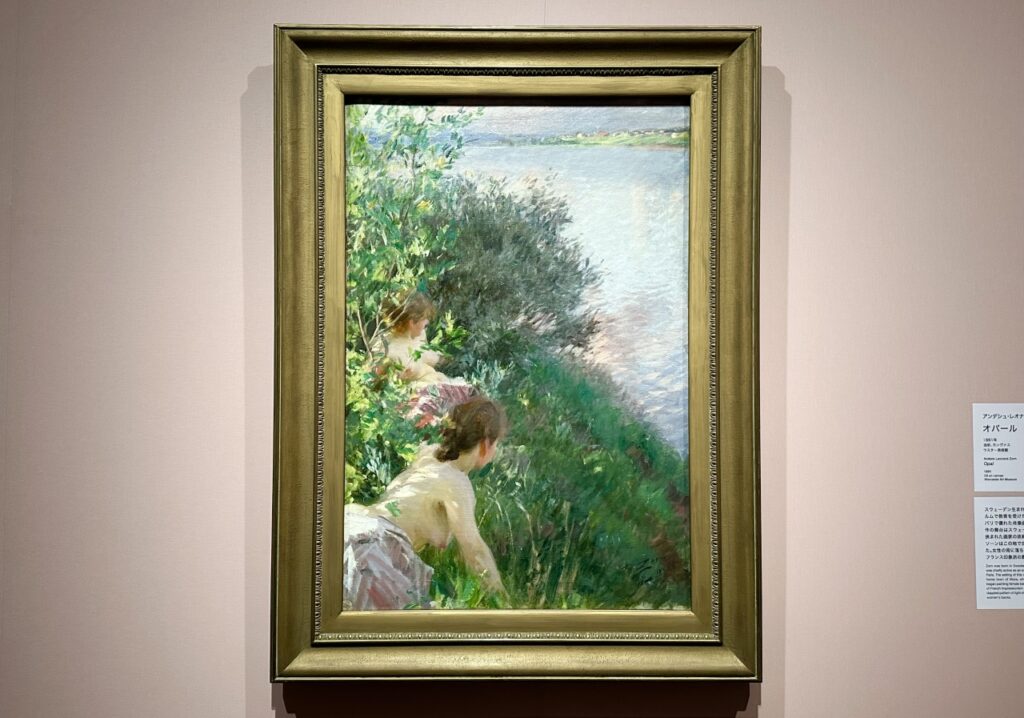

第3章「国際的な広がり」では、パリで得た印象派のエッセンスを母国へ持ち帰り、芸術的実践に応用したアメリカのジョン・シンガー・サージェントやスウェーデンのアンデシュ・レオナード・ソーン、ベルギーのアルフレッド・ステヴァンス、日本の黒田清輝や久米桂一郎といった画家たちの作品を展示。

その多くはフランス印象派の様式を完全に模倣したものでなく、さまざまな地域の文化や社会と融合しながら独自に昇華され、印象派にかかわりのなかった画家やフランスを訪れたことのない画家にも波及しながら多様なかたちで展開されていったことを伝えています。

印象派が国際的に広がっていくなかで、とくにアメリカにおいてどのような受容を辿ったのかを紹介する第4章「アメリカの印象派」は本展のハイライト。

1880年代半ば、アメリカの画商や収集家の間でヨーロッパの印象派が流行し、需要に応えるため多くのアメリカ人画家がフランスに渡ります。批評家が若い画家たちに求めたのは「ヨーロッパの主題から離れた母国アメリカの美」を見出すことだったため、引き続きニューイングランドの田園風景や近代化する都市風景などアメリカらしさを感じる画題が好まれました。

現地で学んだ印象派の様式をいち早く制作に取り入れ、サマースクールや芸術家コロニーを通じてアメリカ各地に広げた立役者が、第2章でも登場したチャイルド・ハッサムです。

ボストン生まれのハッサムは、1883年のヨーロッパ旅行中に初めて訪れたパリで印象派の作品に触れ、1886年から1889年にかけてはパリに留学。帰国後はニューヨークに定住して成功を収め、アメリカにおける印象派の代表的画家となりました。同章では主題の異なる作品3点が制作年順に展示され、第2章の《花摘み、フランス式庭園にて》(1888)とあわせて画風や関心の変遷を追うことができます。

落ち着いた色調とやわらかな筆づかいでボストンの雨の大通りを描いた《コロンバス大通り、雨の日》(1885)では、遠景のかすむ街の大気やつややかな舗道の光の表現に印象派の影響が感じられます。

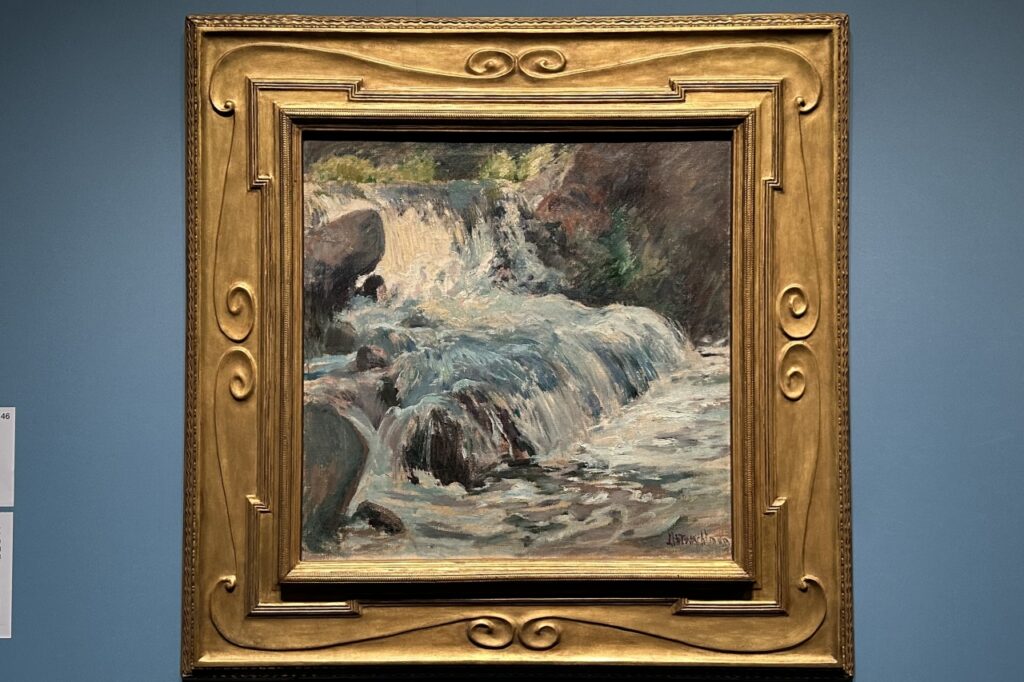

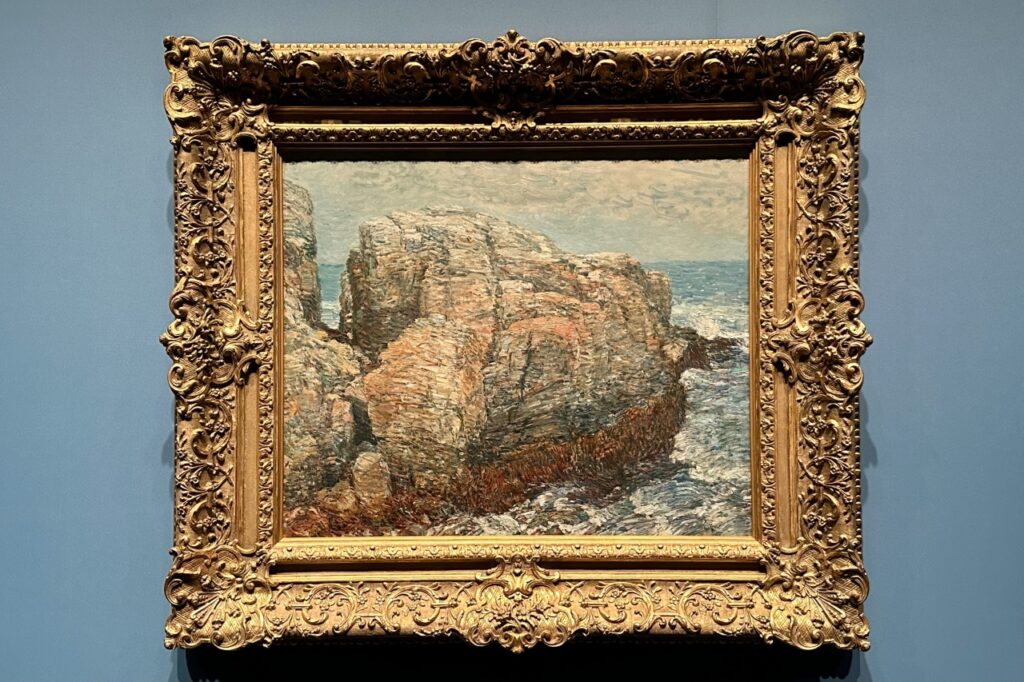

パリ留学後に制作された、モネの断崖の風景画を思わせる《シルフズ・ロック、アップルドア島》(1907)はガラリとタッチが変わり、細長い筆触の向きを変えながら岩肌や波を巧みに描き分けています。同じ場所でも景色は絶えず変わりつづけるという考えのもと、モネの連作のようなアプローチで、アップルドア島の風景をさまざまな視点や状況でいきいきと描いたなかの1点です。

《朝食室、冬の朝、ニューヨーク》(1911)では、高層ビルの建設や自動車の普及など近代的な大都市へ変貌するニューヨークの喧噪を避けるようにカーテンで遠ざけ、洗練された中上流階級の都市生活に焦点を当てています。ハッサムは1909年から本作のような、部屋にひとりでいる女性を描いた〈窓〉シリーズを手掛けていました。カーテン越しに描かれた摩天楼はニューヨークの近代建築の象徴として称えられたマンハッタンのフラットアイアン・ビルディングと考えられており、巧みにアメリカらしさが表現されています。

エドマンド・チャールズ・ターベルは「ターベライト(ターベル信奉者)」という言葉が生まれるほど多くのフォロワーが現れたボストン美術界の重要人物であり、美術教師として学生たちにパリで学んだ印象派をもとにした地域特有の表現様式を広めました。

《ヴェネツィアン・ブラインド》(1898)は光と豊かな色彩に印象派らしさを感じますが、伝統的な造形と細部の描写に力を入れているのはボストン派の画家らしい特徴です。レンブラントに代表されるバロック絵画の明暗法のような、ブラインドから差し込む光で情景を照らすことで生まれるドラマチックな光と影のコントラストが印象的でした。

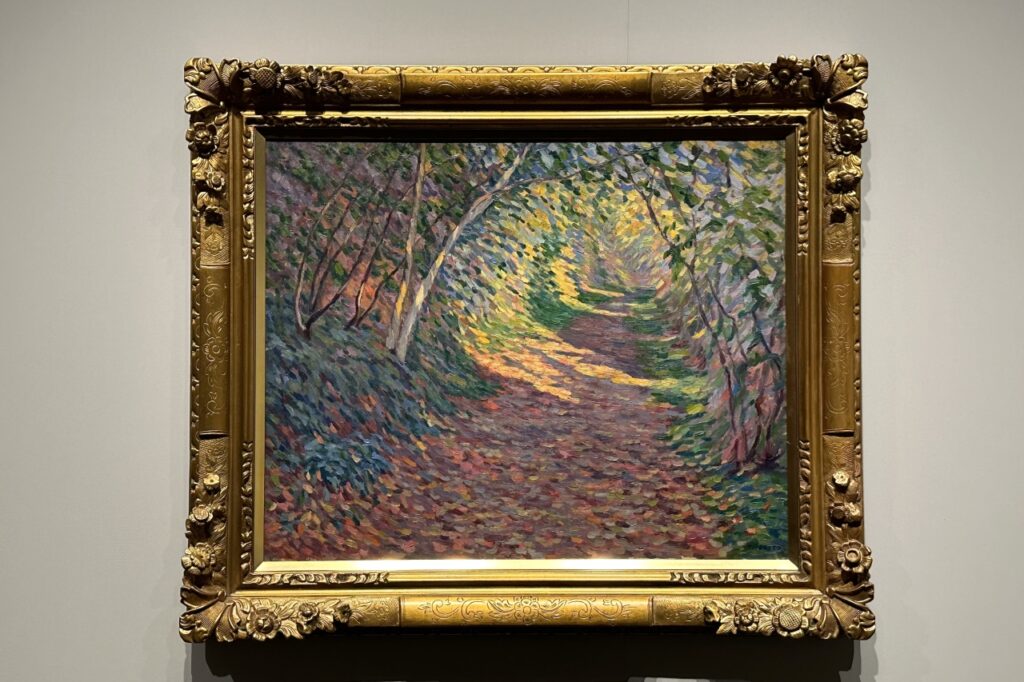

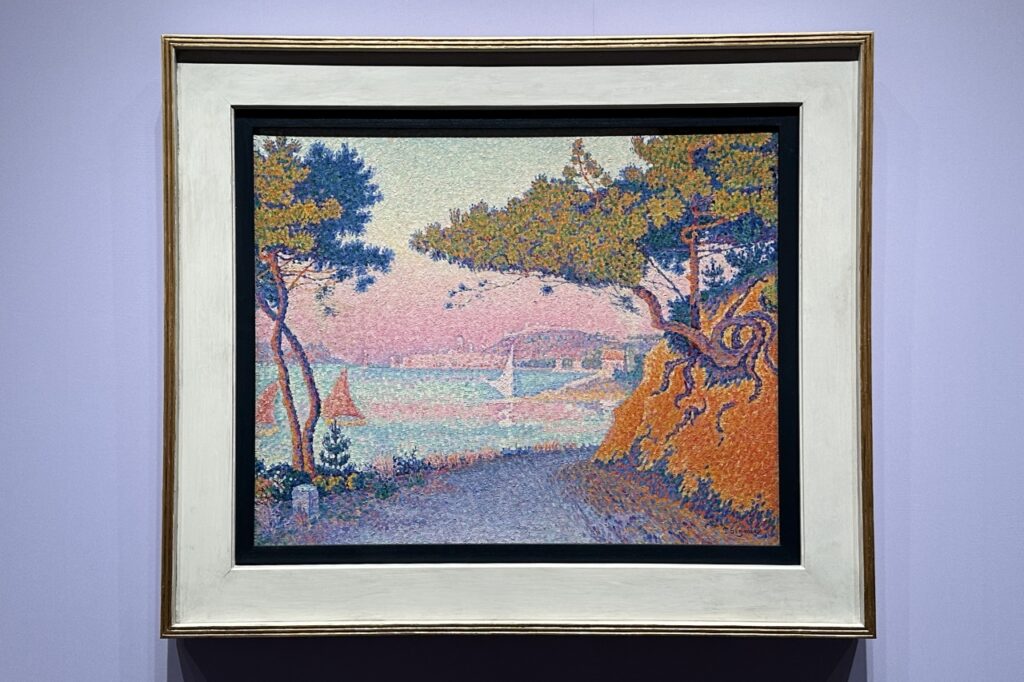

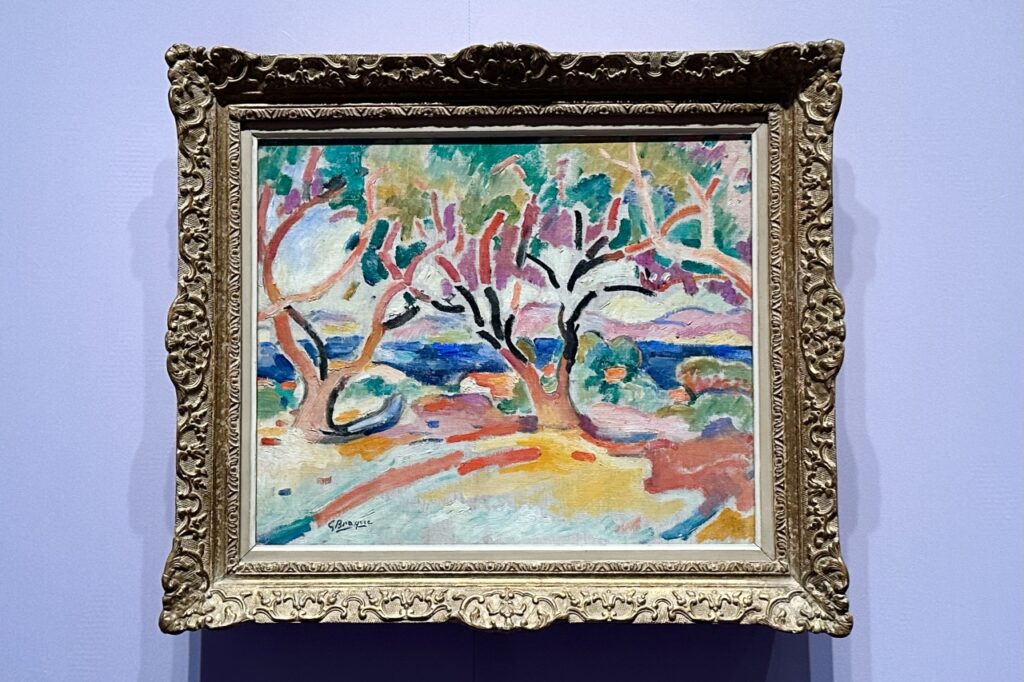

最後のセクションとなる第5章「まだ見ぬ景色を求めて」では、光学や色彩理論にもとづく点描技法を採用したポール・シニャックや、フォーヴィスムへの傾倒を経てキュビスムの創始者となったジョルジュ・ブラックといった、印象派の衝撃のあとに新しい絵画の探究を続けた画家たちの作品を展示。

ジョージ・イネスとドワイト・ウィリアム・トライオンは、19世紀末頃にアメリカで流行した絵画様式「トーナリズム(色調主義)」の代表的な画家です。印象派が大胆な色彩と視覚に固執したのに対し、トーナリズムは灰色や青といった落ち着いた色調を使用して静謐さや情感的な雰囲気、目には見えないものを描写することを重視しました。

スウェーデンの神秘主義者エマニュエル・スウェーデンボルグの信奉者であったイネスの晩年の作品は、形而上学的な傾向が強まりました。《森の池》(1892)に見られるような霧がかった大気の表現は、現実と神の世界、目に見えるものと見えないものを同時に表す精神的風景を描いているといいます。

一方のトライオンは《秋の入り口》(1908-09)で、マサチューセッツ州サウス・ダートマスの田園風景を、絵具の柔らかな扱い方や繊細な光の輝きによって神秘に満ちた絶景の理想郷へと変貌させています。

南北戦争の影響を引きずっていたアメリカ国民にとって、こういったトーナリズムの目に見えない情緒深い情景が精神的な安らぎとなりました。

パリで生まれ、美の常識を変え、画家たちを厳格なルールから解き放った印象派をグローバルな視点で紹介する「印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵」の開催は2024年4月7日(日)まで。これまで日本であまり紹介されてこなかった、アメリカを中心とするフランス以外の印象派の魅力を楽しめる貴重な機会です。日本初公開の作品が多数ですので、ぜひこの機会をお見逃しのないよう足を運んでみてください。

「印象派 モネからアメリカへ ウスター美術館所蔵」概要

| 会期 | 2024年1月27日(土)~ 4月7日(日) |

| 会場 | 東京都美術館 |

| 開室時間 | 9:30-17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30分前まで) |

| 休室日 | 月曜日、2月13日(火) ※ただし2月12日(月・休)、3月11日(月)、3月25日(月)は開室 |

| 観覧料(税込) | 一般 2,200円、大学生・専門学校生 1,300円、65歳以上 1,500円

※土曜・日曜・祝日及び4月2日(火)以降は日時指定予約制(当日空きがあれば入場可) |

| 主催 | 公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館、日本テレビ放送網、 日テレイベンツ、BS 日テレ、読売新聞社 |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://worcester2024.jp |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は公式サイト等でご確認ください。