リニューアルオープンした「したまちミュージアム」取材レポート。東京下町の文化や伝統に触れることのできる博物館が展示を一新

台東区立したまちミュージアム

古き良き東京下町の文化や伝統を後世に伝えるため、昭和55年(1980)に開館し、訪日外国人を含め多くの来館者を楽しませてきた「下町風俗資料館」。施設老朽化に伴う大規模改修のため令和5年春より休館していましたが、このたび「したまちミュージアム」に名称を変えてリニューアルオープンしました。

※以前の「下町風俗資料館」の様子についてはこちら⇒

https://www.culture.city.taito.lg.jp/ja/reports/29750

今回の大規模改修により、1~2階のみだった展示エリアが3階まで拡大。新たに授乳室やバリアフリートイレも新設され、より多くの方が楽しめる施設となりました。

1階展示室では、昭和30年代の下町の町並みを再現しています。モデルとなったのは、関東大震災や東京大空襲などの被害を免れ、近年まで古い町並みや建物が多く残っていたという台東区坂本(現・根岸3丁目)の金杉通りで営業していた提灯屋の一角。実物大で作られた長屋は、実際に中に入り当時の暮らしや風情を体験することができます。

リニューアル前の再現展示では大正時代をモデルにしていましたが、同館研究員の近藤剛司さんによると、開館から40年以上が経ってから初めての大規模改修という区切りに、内容を一新することに決めたそう。

「昭和30年代、今から60~70年前という時代設定に決めた背景には、当時を知る方がご家族と展示を鑑賞した際に、『この道具はこう使っていたんだよ』といった会話が生まれれば嬉しいな、という想いがありました」(近藤さん)

また、金杉通りは、図面などの研究資料が多く残っていたことに加え、展示の中核をなす「五十嵐提灯店」の店主である五十嵐さんがご健在で、さまざまな協力を仰げたことがモデルの決め手になったといいます。

(※建物こそ建て替えられていますが、五十嵐提灯店は現在も営業中です)

昭和30年代の下町では、関東大震災後の区画・街路整備や、戦後の復興にかかる高度経済成長期の影響で、生活の質が向上していく様子が見られました。展示エリアに設置された大型スクリーンでは、そうした時期の金杉通りをイメージしたレトロタッチのアニメーション映像を上映しています。

映像内では、目抜き通りらしく商店や飲食店、美容院などが入った店舗兼住宅の「表長屋」が立ち並んでおり、道路には路面電車や自動車が走る一方で、野菜を売る大八車やラーメン屋の屋台も登場。新しい時代の波の中で、昔ながらの生活が息づいていたことを伝えるもので、あえてBGMをつけず、路面電車の走行音や鳥のさえずりなど環境音を強調することで臨場感を演出しています。

時期により「春・夏バージョン」と「秋・冬バージョン」を入れ替えるとのこと。

電気やガスなどのインフラ整備が進むなかでも、祭礼の多い下町地域において、提灯はなくてはならない必需品でした。江戸時代末期から営業していたという五十嵐提灯店の展示では、提灯の組み立てや文字入れを行っていた作業場を再現。丸型の祭礼提灯をはじめ、提灯の上下を固定するための金床や金槌、文字や色を入れるための絵筆が並んでいます。

こうした生活道具や家具といった収蔵資料は、基本的に区民の皆様からの寄贈品であるため、使い込まれた痕跡があるのが特徴。触れることも可能で、感触や重さといったリアルな使用感を知ることができるのは、同館の魅力のひとつです。(触る際は丁寧に取り扱ってください)

子どもたちの遊び場、住人たちの交流の場でもありました。

作業場の奥に居住空間と台所が続き、台所にある勝手口から路地に出ると、向かいには「裏長屋」が建っています。裏長屋には、家から仕事場へ通う職人やサラリーマンに加えて、街頭紙芝居屋などの行商人が住んでいたそうで、展示では紙芝居屋の住居を再現しています。

玄関の上がり框(かまち)には、駄菓子を入れるためのガラス瓶や木箱が置かれています。紙芝居屋は、紙芝居を見に集まった子どもたちに駄菓子を売って生計を立てていましたが、紙芝居ができない雨の日には、子どもたちが駄菓子を求めて住居を訪れることもあったとか。

展示物をよく観察してみると、「台所にガスコンロがある一方で、七輪も使われている」など、アニメーションに描かれた日常風景と同じく、古いものと新しいものとが混在していることに気づきます。近藤さんによれば、こうした過渡期の時代性の再現には特にこだわったとのこと。小学生が社会科見学で訪れた際には、「ガス台が登場する前は何を使って調理をしていたか、同じ役割の物を探してみよう!」と、ゲーム感覚で学んでもらうこともあると話します。

2階エリアは、明治から昭和30年代にかけての台東区を中心とした下町地域の歴史や文化を学べる常設展示室となっています。

入ってすぐの導入展示では、台東区の歴史を双六風にたどる映像と、先人たちの暮らしを支えた生活道具を紹介する映像の2種類をスクリーンで上映。さらに、スクリーンの前のステージには、映像内で取り上げた生活道具の実物資料を「衣」「食」「住」「商(商人)」「職(職人)」のジャンル別で並べています。

「導入展示については、初めはしたまちミュージアムを象徴するような収蔵資料を一つだけ選んで展示しようという案が出ていました。しかし、“下町”という概念は、学芸員としても明確に定義することが難しく、資料一つでは到底表現できません。そこで、一つの見せ方として、家族団らんの中心にあった卓袱台(ちゃぶだい)を真ん中に据えて、その周りに生活道具が広がっていくような配置で展示しました。道具を並べてみたときに生まれる空気感、それが“下町”だよね、という話に落ち着いたんです」(近藤さん)

卓袱台や招き猫など、今の子どもたちも知っているであろう道具から、ガラス製の蠅取り器や、商家の帳場で売上金を入れていた銭箱など、令和ではすっかり姿を消したものまで幅広く取り揃えられています。未知の道具の使い方をあれこれ想像しながら鑑賞するのも面白いでしょう。

先へ進むと、「1. 江戸から続く下町の文化と暮らし」「2. 関東大震災と復興」「3. 戦時下の暮らし」「4. 焼け跡からの出発」「5. 高度経済成長へ」「6.私たちの台東区へつながる暮らし」とセクションを分け、時代ごとの大きな変革の影響により、町並み、生活習慣などがどのように変化していったのかを振り返る展示が続きます。

取材時は「桜」がテーマ。

資料の見せ方も以前よりメリハリのあるものになっています。

以前は施設の入り口で来場者を出迎えていた「自働電話」(のちの公衆電話)も、下町の移り変わりを象徴するものとして同エリアで登場。自働電話が日本で最初に設置されたのは明治33年、上野・新橋両駅の構内でのことです。

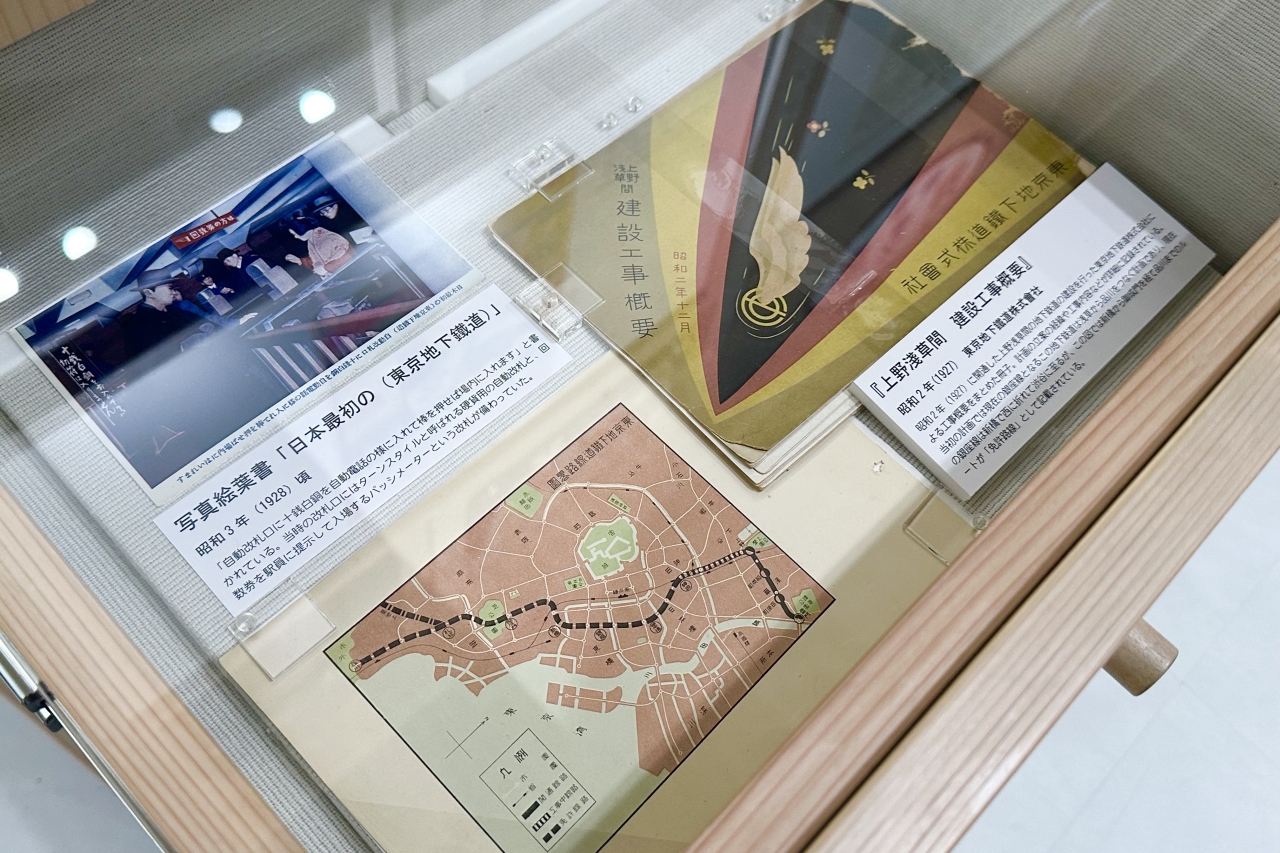

見逃しがちですが、引き出しにもさまざまな資料が隠れていますので要チェックです。たとえば、台東区は昭和2年(1927)に日本で初めて地下鉄(現在の銀座線)が通った地域であり、「上野浅草間 建設工事概要」は当時の地下鉄の工事概要をまとめた冊子です。現在の銀座線は、浅草から上野を経由して新橋で西に折れて渋谷へ至りますが、資料には当初、新橋から御成門を経て品川へ至るルートが計画されていたことが記載されており、非常に興味深いものでした。

新しく開かれた3階エリアには、企画展示室と下町情報コーナーがあります。

企画展示室では年3回、およそ4ヶ月ごとに展示替えを行うとのことで、記念すべき第1回の企画展は「下町ってどんな町」 がテーマ。そもそも下町とはどのような町なのか、東京下町の成立(成立当初、台東区は下町に含まれていなかったそう)から拡大の経緯、暮らしていた人々の職業や気質などをひも解いています。

隣接する下町情報コーナーには、同館の収蔵資料について詳細を調べるための「したまち資料検索」というタッチパネル端末が設置されています。

1階の再現展示と2階の導入展示の資料で興味をもったもの、分からないものがあればこちらへ足を運ぶと安心です。展示していない資料のデータも閲覧できるため、学習や調査研究の一助にもなるでしょう。

(混雑状況にもよりますが、資料について分からないことは学芸員の方々に聞けば快く解説してもらえます)

また、ここではけん玉やメンコ、松風ゴマ、そろばん、棹秤といった昔のおもちゃや日用品を自由に体験できるほか、ベンチは休憩スペースとしても利用可能。大きな窓からは不忍池を一望でき、桜や蓮、紅葉など、季節ごとに変化する様子を楽しむ絶好のスポットになります。

子供から年配の方まで、世代ごとにさまざまな発見と喜びがありそうな「したまちミュージアム」。大変身を遂げて再スタートを切りましたが、「下町風俗資料館」の頃から引き継いだのは、どこからともなく来館者のリアルな体験談が聞こえてくることだと、近藤さんは話します。

「展示が呼び水となって、来館者が『こんなのあったなー!』と当時の記憶を思い出して盛り上がったり、祖父母から孫へ、自身の体験から得た知識を共有し、それを近くで聞いた別の来館者も『そうなんだ』と頷いたり……。そうした光景が毎日のように見られます。資料には載っていない、実際に経験した方からしか得られない貴重な情報が自然と聞こえてくる。それが本館の一番の魅力だと考えています」(近藤さん)

不忍池の散歩がてら、ふらりと訪れるのにもぴったりな立地ですので、ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。なお、リニューアル前と変わらず、街頭紙芝居や伝統工芸の実演会等のイベントも開催されるそうですので、スケジュール等の詳細は公式サイトでご確認ください。

「したまちミュージアム」概要

| 開館時間 | 9:30~16:30(入館は16:00まで) |

| 休館日 | 毎週月曜日(祝休日と重なる場合は翌平日)、年末年始、特別整理期間等 |

| 入館料 | 一般300円(200円)、小・中・高校生100円(50円) ※( )内は20名以上の団体料金 |

| 所在地 | 〒110-0007 台東区上野公園2-1 |

| アクセス | 京成本線「上野駅」徒歩3分 JR、東京メトロ銀座線・日比谷線「上野駅」徒歩5分 |

| 電話 | 03-5846-8426 |

| 公式サイト | https://www.taitogeibun.net/shitamachi/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は公式サイト等でご確認ください。

4.上野の森美術館ギャラリーにて「生誕100年 朝倉響子展」を開催します!

「Resol Gallery Ueno」新進気鋭作家によるアート作品 2025年4月特設展示アーティスト・石田 烏有氏の作品7点を本展にて展示

ツーリストホテル『ホテルリソル上野』 リビングロビー内アートギャラリー「Resol Gallery Ueno」

会期:4月1日(火)~4月30日(水) 入場無料

リソル株式会社が運営する「リソルホテルズ」ブランドのツーリストホテル『ホテルリソル上野』(東京都台東区上野7丁目2-9)では、リビングロビー内アートギャラリー「Resol Gallery Ueno」にて、アーティスト 石田 烏有氏による作品7点の特設展示を、2025年4月1日(火)~4月30日(水)の期間実施します。

『ホテルリソル上野』では、アートと下町が調和する「上野」という地域に根ざしたホテルづくりの一環として、リビングロビー内アートギャラリー「Resol Gallery Ueno」を、未来の文化を発信する新進気鋭のアーティストと、旅するお客さまとの 出会いを創出する場として活用する取り組みを、昨年2月よりスタートしました。実施以来、新進気鋭のアーティストの方々の感性・作品に触れる場として、宿泊者のみならず一般の方にもお楽しみいただいています。

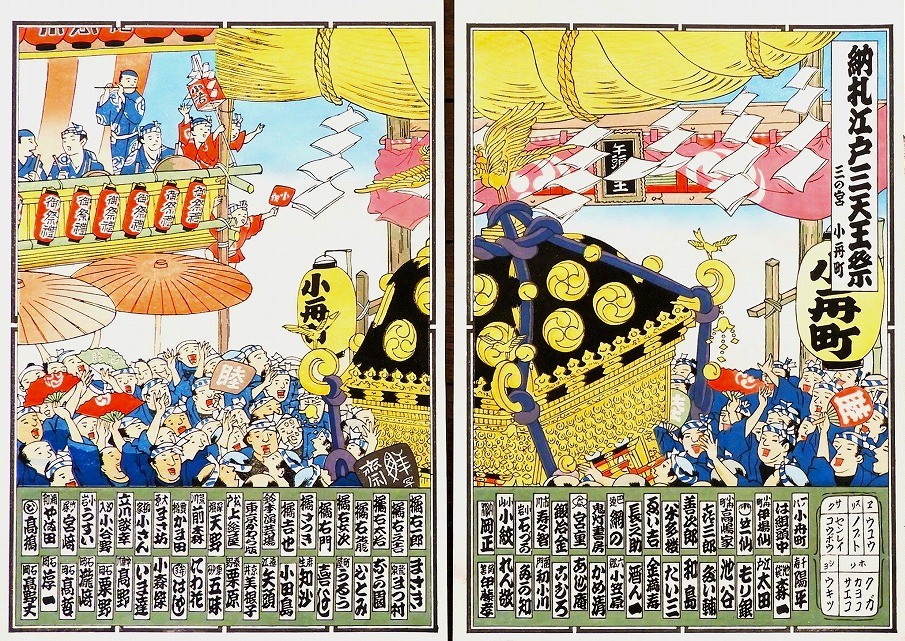

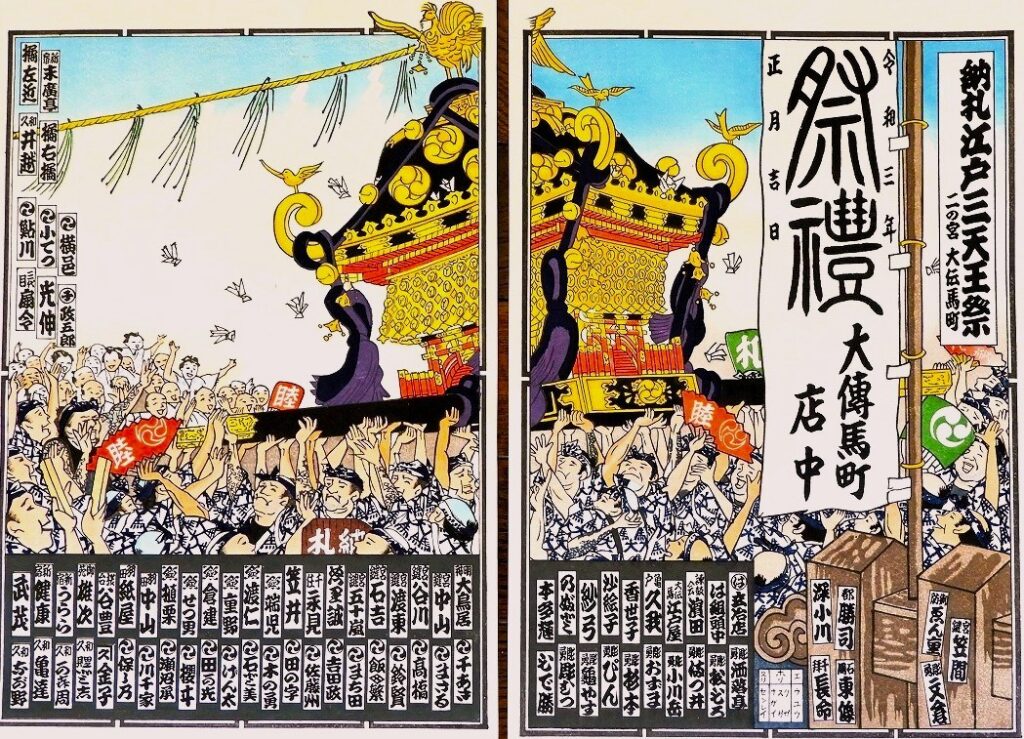

第七弾のアーティストとなる石田 烏有(いしだ うゆう)氏は、木版画彫師・三代目扇令 関岡裕介氏に声をかけられたことがきっかけで約5年前から千社札の絵師となって以来、2019年には都展奨励賞を受賞、その後も2度にわたり国展にも入選、足立区展足立区長賞、区議会議長賞なども受賞されるなど、ご活躍されています。

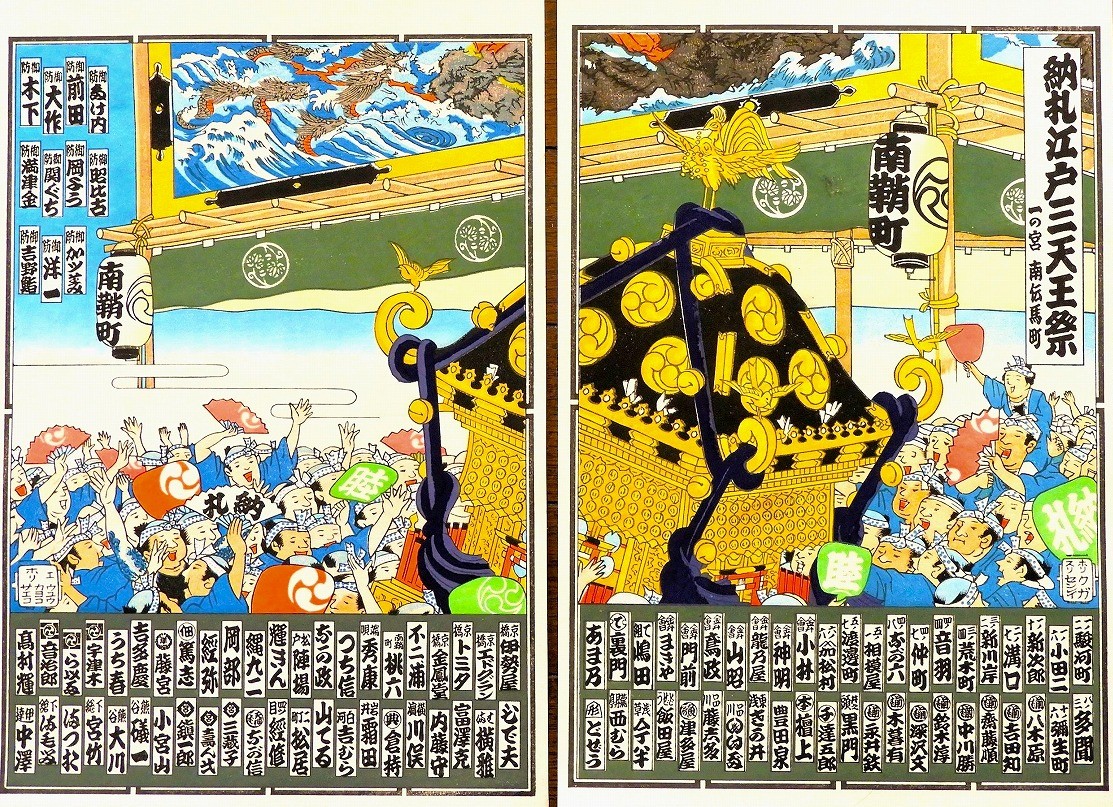

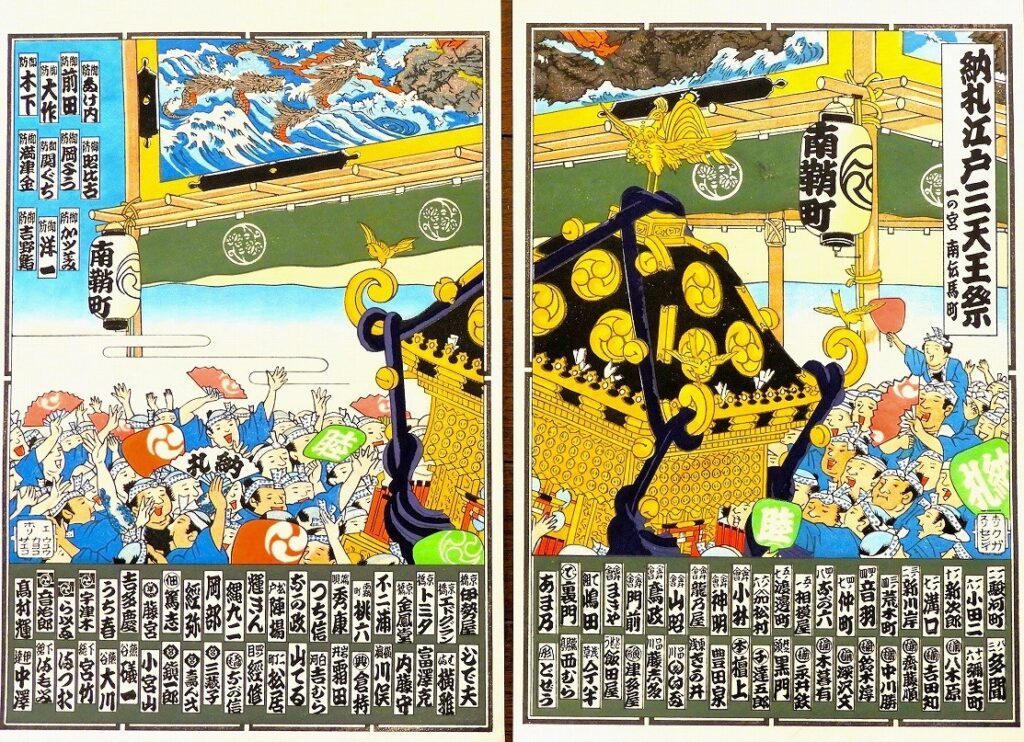

今回展示する作品は、「納札江戸三天王祭」(2021)や「江戸の食」(2024)など、鮮やかで江戸のエネルギーが感じられる、江戸時代の錦絵の伝統的な作成行程を踏襲した作品となっています。絵師が絵を描き、江戸文字の師匠が文字を書き、彫師が堅い桜の板に墨線の版と色の数だけ色版を堀り、摺師が和紙に一枚一枚摺ってゆくといった、長い経験と技術の集大成となっております。ぜひ伝統的な木版画をご覧ください。

「リソルホテルズ」では、今後もすべての旅人(ツーリスト)たちのニーズに徹底的に応えるホテル運営を通じて、かけがえのない旅の「物語」を紡いでまいります。

開催概要

会 期:2025年4月1日(火)~4月30日(水)

会 場:『ホテルリソル上野』リビングロビー内 アートギャラリー「Resol Gallery Ueno」

アーティスト:石田 烏有氏

入場料:無料 ※ご宿泊者以外の方も気軽に立ち寄っていただけます。

開館時間:【ご宿泊者様】 24時間見学いただけます。 / 【ご宿泊者以外の方】 10時~20時

展示作品:

「納札江戸三天王祭」

(2021年 木版画 八丁)

企画 東都納札睦/彫摺 関岡木版画工房/筆耕 橘右橘/絵 石田烏有

江戸三天王祭の、「天王」とは、牛頭天王(ごずてんのう)の事です。牛頭天王は、京都八坂神社の祭神で、疫病を防ぐ神であり、素戔嗚命と同体とされています。

江戸時代、神田明神の祭神は、平将門命の一神とされましたが、二代将軍徳川秀忠により、素戔嗚命を祭神とする地主神、牛頭天王を三社に分けました。神田明神の社殿を、左に回ってみると、その三社が鎮座しています。

一の宮は南伝馬町、二の宮は大伝馬町、三の宮は日本橋小舟町が受け持ちました。

この三社の祭礼は、江戸の三大祭りとして、江戸っ子たちに熱狂的に親しまれました。

ここでちょっと注意して観て戴きたいのは、大伝馬町の幟です。

空摺りと言って、色を摺るのではなくて、紙に凸凹をつける摺り方をしています。

「江戸の食」

(2024 木版画 八丁)

企画 東都納札睦/彫摺 関岡木版画工房/筆耕 橘右/絵 石田烏有

このシリーズは、そのまま江戸の食。

春は寿司、夏は虹に鰻、秋は月に天ぷら、冬は雪に蕎麦、です。

納札とか、千社札とは、一体どんなものなのでしょうか。

納札は神社仏閣に、自分の屋号や名前を貼る、題名納札から始まり、徐々に愛好家たちが自分の札を交換するようになりました。江戸時代の名刺交換みたいな役割です。

すると、納札会が結成され、サロン文化として発達しました。

浮世絵の発達とともに、多色摺りの千社札が制作されるようになり、色やデザインなどを競って、より凝った札が制作されるようになります。

東都納札睦は、1900年に発足し、現在も納札、江戸文化の継承の、社交場として存在しています。

プロフィール:石田 烏有(いしだ・うゆう)-Uyuu Ishida-

2019 都展奨励賞(東京都美術館)

JAM公募展入選

2021 国展入選(国立新美術館)

2021 世界絵画大賞展同志舎賞(東京都美術館)

絵と言葉のチカラ展入選(松坂屋)

足立区展足立区長賞、区議会議長賞

2022 足立区展足立区長賞、区議会議長賞

国展入選(国立新美術館) 等

「Resol Gallery Ueno」について

『ホテルリソル上野』のリビングロビー内にあるアートギャラリー「Resol Gallery Ueno」では、新進気鋭のアーティストたちが、その想いや技術を具現化したアートの数々を展示しています。

アカデミズムの街上野ならではの芸術体験は、単なるホテルステイとはひと味違ったスパイスを、旅人たちに提供します。

ギャラリーでは特設展示と常設展示を隔月で交互に実施。訪れるたびに新たな発見と成長の機会を与えてくれます。

【特設展示について】

「Resol Gallery Ueno」では、新進気鋭のアーティストの作品発表の場として、無償でギャラリーを提供しています。

「旅、旅人、または旅先をイメージさせる作品」「下町文化、風土、歴史をイメージさせる作品」「アカデミズムを感じさせる作品」「観る者の心を癒し、新たな発見やインスピレーションを与える作品」など、様々な作品とお客さまとの出会いを 創出していきます。

<出展希望者からの問い合わせ先>

Tel: 03-5325-9269(担当:伊藤)

Mail: ka.ito@resol.jp

【常設展示について】

(画像左から)

太陽と月(2020 清水慶太 木製パネルにアクリル絵の具 2枚1組)

パンダ(2020 石川マサル・清水慶太 樹脂製フィギュアにアクリル絵の具)

EDO, rotated 90°(2020 清水慶太 キャンバスにプリント)

うえの(2020 清水慶太 木製パネルにアクリル絵の具)

プロフィール:清水 慶太(しみず けいた)

デザイナー、デザインコンサルタント

1974年、東京都生まれ。

東京藝術大学大学院美術研究科修士課程修了後、ミラノを拠点にデザイナーとして活動を開始。

アメリカで過ごした幼少期、およびイタリアでのデザイナー生活によって培われたグローバルな価値観から作られる包含性のあるデザインは、国内外で高い評価をうける。昨今は、プロダクトのデザインのみでなく、ホテルのコンセプト開発や企業のコーポレートデザインも手掛けている。

『ホテルリソル上野』概要

◇所在地:東京都台東区上野7丁目2-9

◇交通 :JR上野駅、浅草口・入谷口から徒歩1分

◇構造 :鉄骨造[地上10階]

◇客室数: 115室[モダレット(セミダブル)107 室 /ツイン8室]

◇公式サイト: https://www.resol-hotel.jp/ueno/

【リソル株式会社】プレスリリースより

記事提供:ココシル上野

東京・上野公園|『第四十六回 上野東照宮 春のぼたん祭』2025年4月5日(土)~5月6日(火)開催

上野東照宮

“ジパング”“赤銅の輝”など希少品種や珍しい緑色の「ぼたん」など110種500株以上が春を彩ります。

徳川家康公・徳川吉宗公・徳川慶喜公を祀る神社として建立された上野東照宮(東京台東区 上野公園内)では、2025年4月5日(土)~5月6日(火)の間、『上野東照宮 第四十六回 春のぼたん祭』を開催します。

開催期間中は毎日の開花情報をInstagramで発信しています。

公式Instagram:https://www.instagram.com/utbotanen_official/

暖かい陽気で毎日表情が移り変わる花々を観に、是非ご来苑ください。

世界のさまざまな品種や緑色に咲く『まりも』など110種500株以上

期間中、日本、中国、アメリカ、フランスなどで作出された110種500株以上の「ぼたん」が咲き誇ります。赤やピンクなどのぼたん以外にも中国品種と日本品種の自然交配による緑色の花が珍しい『まりも』などもお楽しみいただけます。

今回ご覧いただける希少品種

[ジパング]

黄色の千重咲きのぼたん。とても上品な香りと共にお楽しみいただけます。

[赤銅の輝]

黄色に桃色がかった橙色の花弁でとても珍しい品種のぼたんです。

■『ぼたん』とは

ぼたんの花は「富貴」の象徴とされ、「富貴花」「百花の王」などと呼ばれています。

中国に原種がある「ぼたん」は日本には奈良時代に中国から薬用植物として伝えられたとされ、江戸時代以降、栽培が盛んになり数多くの品種が作り出されました。中国文学では盛唐(8世紀初頭)以後、詩歌に盛んに詠われるようになり、日本文学でも季語として多くの俳句に詠まれ、絵画や文様、家紋としても親しまれてきた花です。

日本や中国以外にもアメリカやフランスなどでも品種が作り出されています。

『旧寛永寺 五重塔』をはじめとする本格的な江戸建築とボタンを楽しむ

苑内からは旧寛永寺五重塔や東照宮の参道に並ぶ石灯籠を見る事ができ、枯山水の日本庭園とあわせて他では味わえない江戸風情の中でぼたんを見る事ができます。

■他にも写真撮影スポットが充実!

ぼたん等の花々と一緒に、季節感のある撮影をできる色鮮やかな鯉のぼりや、苑内の随所に寄せ植えや盆栽などをご用意しています。

■ボタンと共に咲くお花達

苑内にはぼたんの他にシャクナゲや約20品種のシャクヤクなどが代わる代わる開花し、毎日様々な見どころが満載です。

■第四十六回 上野東照宮 春のぼたん祭 開催概要

会期期間:2025年4月5日(土)~5月6日(月)※期間中無休

開苑時間:9:00~17:00(入苑締切)

入 苑 料 :大人(中学生以上)1,000円、団体(15名以上)800円、会期入苑券2,500円、小学生以下無料

住 所 :〒110-0007 東京都台東区上野公園9-88

TEL :03-3822-3575(ぼたん苑)

アクセス:JR上野駅 公園口より徒歩5分

京成電鉄京成上野駅 池之端口より徒歩5分

東京メトロ根津駅 2番出口より徒歩10分

■上野東照宮ぼたん苑

上野東照宮ぼたん苑は、徳川家康公を御祭神とする上野東照宮の敷地内に、1980年4月、日中友好を記念し開苑しました。回遊形式の日本庭園に植栽されたぼたんは現在、春は110品種500株、冬は40品種160株が栽培されています。また、より多くの皆様に季節のお花をお楽しみいただきく、秋には100品種200株のダリア(別名:天竺牡丹)の展示をおこなっております。

東京都心にありながら緑豊かな上野で、江戸風情に身を委ねながら、ごゆっくりとぼたんをご観賞ください。

住 所 :〒110-0007 東京都台東区上野公園9-88

TEL :03-3822-3575(ぼたん苑)

アクセス:JR上野駅 公園口より徒歩5分

京成電鉄京成上野駅 池之端口より徒歩5分

東京メトロ根津駅 2番出口より徒歩10分

公式HP:https://uenobotanen.com/

公式Instagram:https://www.instagram.com/utbotanen_official/

【東照宮】プレスリリースより

記事提供:ココシル上野

【取材レポート】「西洋絵画、どこから見るか?」展が国立西洋美術館で開幕。さまざまな角度から作品の楽しみ方を提案

国立西洋美術館

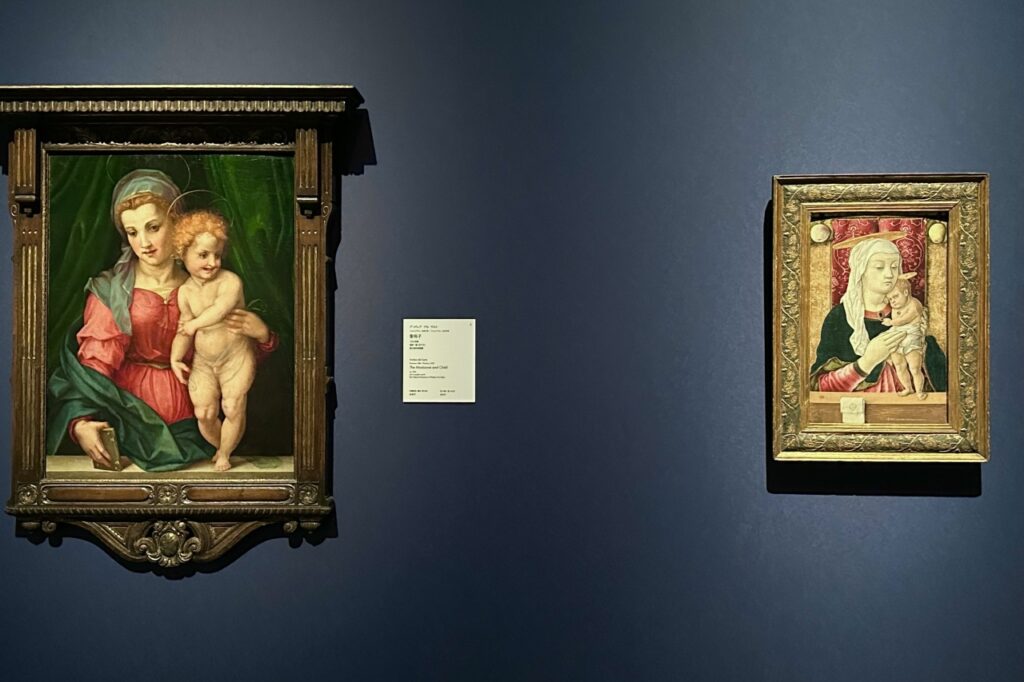

東京・上野の国立西洋美術館で「西洋絵画、どこから見るか?―ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館 vs 国立西洋美術館」展(通称、どこみる展)が開幕しました。会期は2025年3月11日から6月8日まで。

先立って行われた報道内覧会に参加してきましたので、画像とともに会場の様子をご紹介します。

二つの美術館のコレクションを対話させ、さまざまな角度から魅力を深堀り

同展は、アメリカのサンディエゴ美術館と国立西洋美術館の所蔵品計88点を組み合わせ、ルネサンスから19世紀末までの600年にわたる西洋美術の歴史をたどりながら、「作品をどのように見ると楽しめるか」という観点から鑑賞のヒントを提案するもの。

アメリカ西部において、最も早い時期に充実した西洋古典絵画のコレクションを築いた美術館の一つであるサンディエゴ美術館は、サンディエゴがスペイン人の入植によって築かれた地域であるという文化的・歴史的な結びつきから、スペイン美術を収集の軸としてきました。

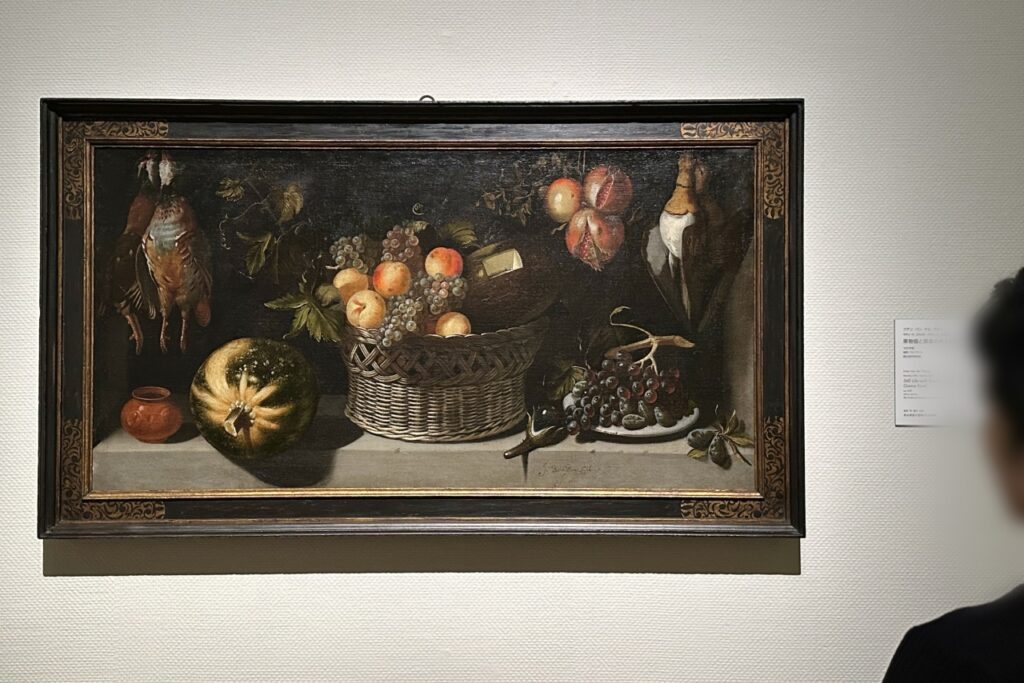

そのため、同展にはボデゴン(スペイン静物画)の祖であるフアン・サンチェス・コターンの傑作《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》をはじめ、エル・グレコ、スルバラン、ソローリャなどスペイン美術の名品も多数出品されています。なお、今回サンディエゴ美術館から来日した49点はいずれも日本初公開となるそう。

一方で、国立西洋美術館は東アジアにおいて唯一の体系的な西洋絵画のコレクションを所蔵しています。同展の開催経緯について、監修者である川瀬佑介さん(国立西洋美術館主任研究員)は次のように話します。

「ひとつの美術館から借りてきた作品のみで構成する美術展では、1点1点の作品を味わうことはできても、作家の人物像やその作家の画業における位置づけなど、コンテクスト(文脈)はなかなか理解しづらい場合が多いです。それは国立西洋美術館の常設展も同様のことが言えます。そこで今回は、両館のコレクションをかけ合わせ、同一の作家や主題の作品をグループごとに並べ、深掘りしてみようと考えました。そうした試みにより、主題の難しさや時代の古さから敬遠されがちな西洋美術をどこから見ればいいのか、その世界の面白さをわかりやすくお伝えしようと考えて構成した展覧会です」

川瀬さんが述べたように、実際に展示は36の小テーマで分けられています。たとえば、ジョットからボス(工房)まで、イタリアとネーデルランド(現在のベルギー、オランダ)のルネサンス絵画の展開を探る第1章では、「ヴェネツィア・ルネサンスの肖像画」としてジョルジョーネ(1477/78-1510)とヤコポ・ティントレット(1518-1594)の作品を併置。

ジョルジョーネは30代前半で早逝していることもあり、資料がほとんど残っておらず未だ多くの謎に包まれていますが、ヴェネツィア絵画における盛期ルネサンス様式の創始者として位置づけられている画家です。サンディエゴ美術館所蔵の《男性の肖像》(1506)は小品ながら、ルネサンス肖像画の傑作の一つ。身体的特徴の厳密な描写と柔らかな陰影表現で、革新的なリアリズムを実現しました。

一方のティントレットは、ジョルジョーネ亡き後の16世紀ヴェネツィア絵画においてティツィアーノ、ヴェロネーゼと並ぶ三大巨匠に数えられる人物。サンディエゴ美術館所蔵の《老人の肖像》(c.1550)と国立西洋美術館所蔵の《ダヴィデを装った男性の肖像》(c.1555-1560)をジョルジョーネと並べることで、色彩のグラデーションによりボリュームを表現するジョルジョーネ以来の手法を、ティントレットがどのように発展させていったのかを解説文とともに見せています。

ゴヤやピカソにまで影響を与えた、スペイン静物画の最重要画家の傑作が来日

地域別に17世紀バロック美術の特色を紹介する第2章では、同展のハイライトであるフアン・サンチェス・コターン(1560-1627)作の《マルメロ、キャベツ、メロンとキュウリのある静物》(c.1602)を展示。

16世紀末から17世紀初頭にかけて、ヨーロッパ各地で静物画が独立して描かれるようになり、スペインではとりわけ食べ物や食卓に関連するモティーフを主題とした静物画「ボデゴン」が発展します。1600年前後にトレドで活躍した画家サンチェス・コターンは、本作に見られるような、少数のありふれた野菜や果物を石枠の上に並べ、スポットライトのような光で照らして明暗を際立たせる独自の構図法を考案。長く続くスペイン静物画の典型を確立しました。

本作の魅力について、監修者のマイケル・ブラウンさん(サンディエゴ美術館ヨーロッパ美術担当学芸員)は「一見では簡潔な構図に見えますが、中央にある一つの空白のような闇に、無限の要素、また謎めいた、そこに到達することができないような雰囲気のある世界観を醸し出しています」とコメント。

川瀬さんは、サンチェス・コターンの6点しか現存していない静物画のうち、本作は「最もバランスが取れており、サンチェス・コターン独特の厳粛さ、静けさがよくわかる最高傑作」であり、「この作品が来日すること自体が一大イベント」だとアピールしました。

スペイン静物画の比較として、サンチェス・コターンの次の世代を代表するフアン・バン・デル・アメン(1596-1631)による、華やかで装飾的な《果物籠と猟鳥のある静物》(c.1621)と、聖人像を多く手掛けたことから「修道僧の画家」とも称されるフランシスコ・デ・スルバラン(1598-1664)による、静かな瞑想と祈りを呼び起こす《神の仔羊》(c.1635-40)が並んでいます。いずれも構図や仕掛けに、サンチェス・コターンからの伝統を明確に受け継いでいることが見てとれるでしょう。

なお、スルバランについては画家単独でもテーマを立て、彼が得意とした大型の単身像《聖ドミニクス》(1626-27)や、慈愛に満ちた円熟期の傑作《聖母子と聖ヨハネ》(1658)など、4点の作品を並べて紹介。重厚かつ彫刻的なリアリズムから、光のヴェールに包まれたかのように甘美で理想化された表現へと移る画業の展開を簡潔に示すものです。そこには常に気品と静けさが存在し、画家の一貫した美意識も感じられます。

現実のヴェネツィアと空想のローマ、イタリアで別方向に発展した都市景観画

第3章は、18世紀美術をリードしたイタリア絵画とフランス絵画の展開に焦点を当て、風景画、肖像画、風俗画それぞれのジャンルにおける特徴を見ていくセクション。ここでは、ヴェネツィアとローマにおける都市景観画の比較展示が目を引きます。

18世紀はイギリスやアルプス以北の国々で、上流階級の子弟が文化的教養を身に付けるためにヨーロッパ文明の源であるイタリアをはじめ、欧州各都市を周遊するグランド・ツアーが流行。彼らが帰国の際、土産として求めた物の一つに都市景観画「ヴェドータ」があり、ヴェネツィアとローマというグランド・ツアーの二大中心地で隆盛しました。

ヴェネツィアの都市景観画としては、カナレットに並びヴェドータの三大巨匠と称されるベルナルド・ベロット(1721-1780)とフランチェスコ・グアルディ(1712-1781)の作品を紹介。いずれも壮麗な水の都らしいアイコニックな景観を、おおむね現実に見える形で写し取っています。対して、同じイタリア国内ながらローマ側の展示では、特定の場所の再現から離れ、現実と空想を融合させたノスタルジアな世界が広がります。

たとえば、「廃墟のロベール」として名を馳せたユベール・ロベール(1733-1808)が描いた一対の景観画では、カンピドーリオ広場にあるマルクス・アウレリウス帝騎馬像やトラヤヌス帝記念柱など、実際には別々の場所にある古代の有名な作品を画面にまとめ、さらに想像の産物であろう巨大な神殿を配置。人々は18世紀当時の服装をしていることから、本作は古代の建造物を廃墟として楽しもうとする当時の人々の視線が強く反映されたものと考えられます。

これらは都市景観画の中でも「カプリッチョ」(奇想画)と呼ばれるもの。崩れ、風化する遺跡や歴史的な建造物が多く残るローマの街並みは画家たちにとって重要なインスピレーション源であったようで、自由な発想で旅行者たちの想像力を刺激しました。ヴェネツィアはリアルへ、ローマはファンタジーへ。絵画ジャンルの隆盛における地域の特色の影響がいかに大きいかが歴然と示されています。

カペとブノワ、二人の女性画家で理解するロロコから新古典主義への変遷

また第3章では、華やかで貴族的なロココから、秩序や理性を重んじる新古典主義へ移り変わる、18世紀フランスの美的価値観の変化を端的に示すものとして、マリー=ガブリエル・カペ(1761-1818)とマリー=ギユミーヌ・ブノワ(1768-1826)、二人の女性画家による肖像画の比較展示があります。

18世紀後半からフランスでは女性芸術家が台頭しはじめ、カペとブノワはともに、フランス革命後に女性が初めて出品を許された1791年のサロン(官展)で名を連ねた代表的な画家です。

カペの《自画像》(c.1783)で描かれている、華やかなブルーのドレスとリボンや巻き髪等のファッションがいかにもロココ趣味であり、こちらを見つめる若き画家の表情は、思わず見入ってしまうほど輝きに満ちて晴れやか。自身の腕を誇るような、確かな自信がうかがえます。対してブノワの《婦人の肖像》(c.1799)は、古代風の白いシュミーズドレスや彫塑的で安定感のある身体描写などに、古典古代の美術に規範を求める新古典主義的な志向が顕著に表れています。

作品自体の質の高さはもちろん、先述の都市景観画と並んで「どこを見ると楽しめるか?」が分かりやすいという点でも、特に初心者の方は必見の展示といえるでしょう。

垣根の描き方で絵画の印象はどう変わる?

19世紀における人物表現の多様な在り方に注目する第4章では、印象派の画家による「垣根の表層」の比較展示があり、やや意表を突かれました。

パリを離れポントワーズ周辺の農民の生活に取材した印象派最年長のカミーユ・ピサロ(1830-1903)と、モネの暮らすシルヴェニーで表現手法を学んだアメリカの画家セオドア・ロビンソン(1852-1896)の作品に描かれた、農村でよく見られる垣根のモティーフに着目。人物の心理と結びつくもの、あるいは空間構成の装置として垣根がいかに効果的に描かれているかなどが解説されています。

こうした少々マニアックといえる角度からも作品の楽しみ方が提案されているため、さらに西洋美術の深みを歩みたい中級者、上級者のファンも新鮮な発見が期待できそうです。

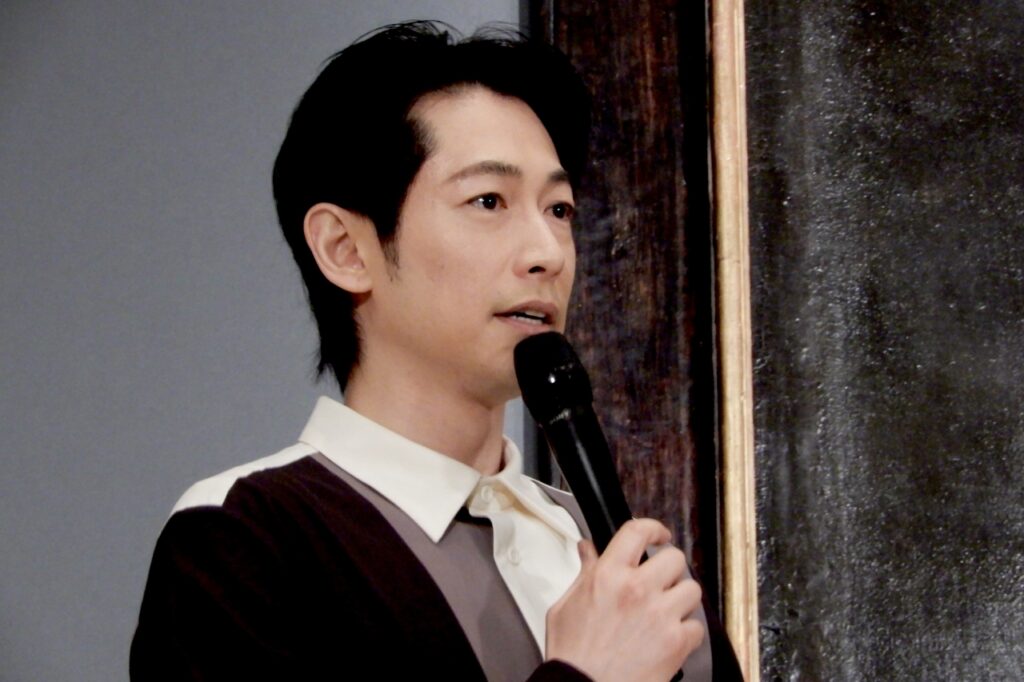

カジュアルに、思考に制限のない状態で楽しむ――ディーン・フジオカ流の鑑賞法

報道内覧会では、同展の音声ガイドナビゲーターを務めるディーン・フジオカさんも登壇しました。

音声ガイドの収録を振り返り、「“ここみる展”みたいに、押し付けがましくなってしまうと意図が変わってしまいます。いろんな時代の背景や社会の空気、宗教観、何を描くかというモティーフの選び方やタッチ、画法など、判断の基準になる要点を打ち合わせの中で教えていただき、自分なりに解釈して、ガイダンス、ナビゲーションの一つとして伝えられたらいいなと考えて務めさせていただきました」と話したフジオカさん。

また、「自分で物語を作り出していくと、自分なりの見方、その日そのときの楽しみ方というものが生まれるのかなと思っています。(司会者に、まずは作品と対峙して自分の中の感性と語り合うということですね、と聞かれて)かっこよく言うとそうですね。自分の中でボケとツッコミを無限に繰り返すみたいな感じ」とフジオカ流の鑑賞方法も提案。

「いろいろな宗教的モティーフや文脈があると思いますが、けっこう突っ込みどころが多い作品もあったりしますよね。そういったものをカジュアルに、何をしちゃいけないみたいなものがない状態で楽しんでみる」と続け、スルバランの《聖ドミニクス》を見ながら「天を仰いで、手元はハート型のキュンな感じのポーズになっています」と独特の視点で魅力を表現するなど、笑いを誘う場面もありました。

なお、会期中は4日間(夜間開館日)限定でイベント「どこみるde夜会」を開催。魅力的な人物像が多数登場する同展の一員となるつもりで、自分なりのおしゃれをして「夜会に招待されました!」と申告すると、オリジナルポストカードがプレゼントされるというもので、会場にはフォトスポットや、仮面や扇子など「夜会用撮影アイテム」も用意されるといいます。

※詳しい日程や注意事項は展覧会公式サイトよりご確認ください。

さらに、同展とは別に、サンディエゴ美術館から借用したゴヤの《ラ・ロカ公爵ビセンテ・マリア・デ・ベラ・デ・アラゴン》(c.1795)をはじめとする絵画5点が、常設展示室にも展示されています。常設展は「どこみる展」の当日有効観覧券があれば無料で鑑賞できるため、こちらもぜひお見逃しなく。

「西洋絵画、どこから見るか?-ルネサンスから印象派まで サンディエゴ美術館 VS 国立西洋美術館」概要

| 会期 | 2025年3月11日(火)~2025年6月8日(日) |

| 会場 | 国立西洋美術館(東京・上野公園) |

| 開館時間 | 9:30 〜 17:30(毎週金・土曜日は20:00まで) ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日、5月7日(水) ※ただし、3月24日(月)、5月5日(月・祝)、5月6日(火・休)は開館 |

| 観覧料(税込) | 一般2,300円、大学生1,400円、高校生1,000円

※中学生以下、心身に障害のある方及び付添者1名は無料(学生証または年齢の確認できるもの、障害者手帳の提示が必要です) |

| 主催 | 国立西洋美術館、サンディエゴ美術館、日本経済新聞社、TBS、TBSグロウディア、テレビ東京 |

| 問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://art.nikkei.com/dokomiru/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

記事提供:ココシル上野

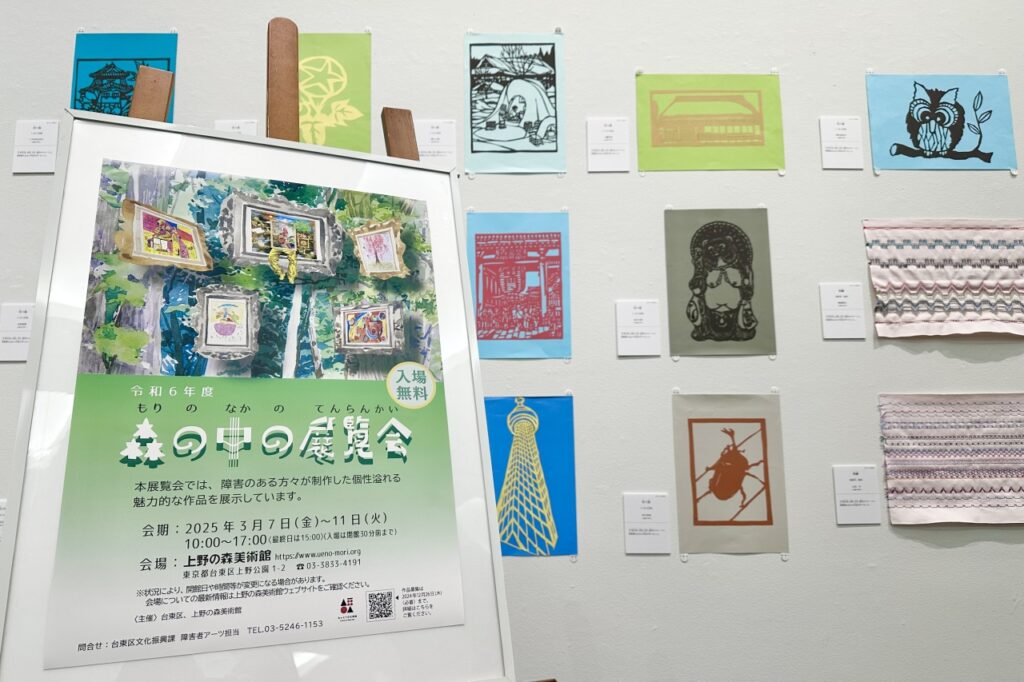

4.令和6年度「森の中の展覧会」表彰式レポートを公開しました!

【上野の森美術館】令和6年度「森の中の展覧会」表彰式レポート。「豊かな表現力と個性が発揮された素晴らしい作品」と台東区長が称賛

上野の森美術館

2025年3月7日(金)~3月11日(火)の期間、上野の森美術館で令和6年度「森の中の展覧会」が開催されました。

台東区では、障害のある方の文化芸術活動への参画を支援するとともに、障害への理解促進を図る「障害者アーツ事業」に取り組んでいます。その一環として、台東区と上野の森美術館が共催企画している「森の中の展覧会」は、障害のある方に作品を展示する機会をとおして、芸術に携わる楽しさを知ってもらうことを目的とした展覧会です。

壁面での展示が可能な平面作品という制限はあるものの、基本的に作品のテーマや形式は自由。台東区に在住・在学・在勤または区内の障害者施設・団体等を利用している障害のある方から作品を募集し、今年で4回目の開催となります。

本展では、美術や書の専門家によって特に優秀だと認められた作品に賞が授与されます。審査には、武蔵野美術大学学長の樺山祐和さん、書家で高友社理事長の蕗野雅宣さん、上野の森美術館学芸課長の坂元暁美さんの3名の審査員に加え、準審査員として美術ワークショップ講師の上久保杏子さん、吉永晴彦さんが参加されました。そして、出品された274点から「台東区長賞」1点、「上野の森美術館賞」1点、「優秀賞」3点、「佳作」6点が選出され、3月8日に表彰式が実施されました。

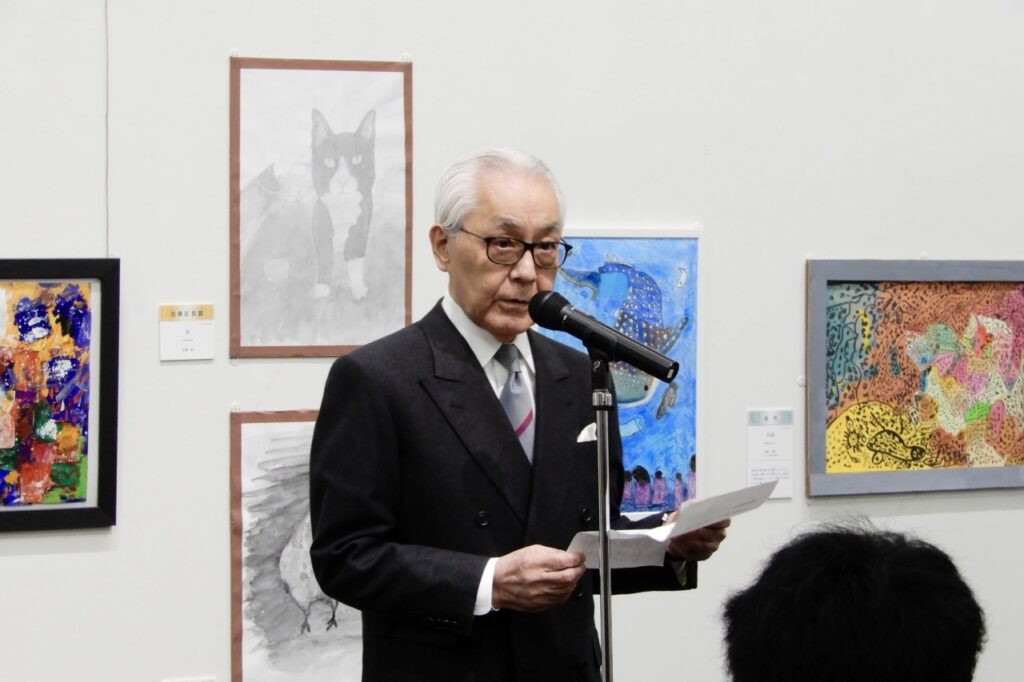

表彰式は、服部征夫台東区長の挨拶からスタート。「皆様の作品は、本当に豊かな表現力と個性が発揮された素晴らしい作品です。今回の受賞を機に、さらなる創作に励んでいただけることを期待しています」と受賞者を激励し、来場者には「作品から伝わる作者の個性や才能、作品に込められた思い、そういったものを感じていただいて、障害への理解を一層深めていただける契機となれば幸いです」と呼びかけました。

続けて、上野の森美術館 宮内正喜館長が登壇。祝辞を述べたのち、「当館は創作の喜び、発表の感動を多くの方々に体験していただくことを目指し、お一人お一人の個性と感性を尊重する芸術交流の場を目指しております。多様な表現によって相互理解を深める場として、これからも本展の発展を台東区とともに目指していく所存でございます」と本展開催への思いを語りました。

また、審査員を代表して、書家で高友社理事長の蕗野雅宣さんが講評を述べました。

「我々審査員が274点の作品を一つずつ見させてもらって、どれにしようかということを先生方と話し合って、最後には投票したりしながら賞を決めさせていただきました。結果的に賞に入っていなくても、私は票を入れたという作品もありますし、それほど作品の内容に優劣があったわけではないことを一言加えさせていただきます」と選考を振り返りつつ、受賞作品の選定理由については次のように述べます。

「私どもが書道をやるときは墨を使います。墨は黒いですが、書き方によっては少しグレーになったり、書き上がったものが白く見えたりもします。黒の中でもそういった3色を混ぜて字を書いていく、ということを心がけていますが、それに加えて、じゃあ今回の作品はどういう風に書こうかと考えます。たとえば、力強く表現しようとか、優しく表現しようとか、そういうことを思いながら書いています。ここにある(受賞)作品はそれぞれ本当に思いがこもっているし、技術力も高かったということで、すばらしいものだったと思います」と、自身の芸術活動と重ねながら解説。最後に「また来年に向けて、ご家族のご援助をいただきながら、一生懸命に頑張ってほしいと思います」とエールを送りました。

その後、ご家族や来場者が祝福するなか、受賞者に賞状と副賞が授与され、和やかな雰囲気のなか表彰式は終了しました。

モノトーンの水彩絵の具で描いた《猫》で台東区長賞を受賞した佐藤基さんは、通所先の施設からの紹介で本展への参加に至ったとのこと。出品はこれで2度目となり、「展示してもらえるだけで面白いのに、賞までいただいてしまって驚きました」と笑顔を浮かべます。

かわいい動物が好きだといい、本作では猫が「あなた、ご飯をくれるの?」という顔でこちらを見つめる瞬間を切り取ったとのこと。キリッとした眼が一見怖いけれど、フワッとやわらかい姿の表現にこだわったといいます。今後の予定については「特別な場所ではなく、日常生活の中で“おっ”と思ったシーン、かわいい、きれいだなと感じる場面をスナップして描いていきたい」と述べました。

上野の森美術館賞を受賞した関口奏瑛さんの《レシート》は、大小さまざまなレシートにカラフルな着色を施した力作。関口さんはもともとレシート集めが好きで、通所先の施設の職員にアートにしようと提案されたことをきっかけに作品に仕立てたといいます。使用されているのは、ご家族とのお出かけ先で食べたものや、大好きなコンビニのホットスナックなど、関口さんにとって大切な思い出の一部。ご本人の好きな色で何度も塗り重ねをしたそうで、色彩の厚みから思い入れの強さまで伝わってくるようです。

また、本展の開催にあたって、区内17カ所の障害者施設を美術講師が訪問し、ワークショップを開催。そこで制作された水彩画、クレヨン画、色鉛筆画、貼り絵などの作品も出品されました。

本作はワークショップの中で制作されたとのこと

美術講師をつとめた作家の吉永晴彦さんは、本展であらためて作品を一望し、「直接鑑賞して得られるエネルギーに感動しています」とひと際の感慨を込めて語ります。ワークショップでは、遊びの要素を取り入れつつも集中できるような環境づくりに注力。自由な創作意欲や、その人が本来持っている持ち味が緊張感によって遮られないように、場の雰囲気にも気を配っているといいます。

「ワークショップに参加されている方々が集中している様子を見るのは、こちらも非常に励みになる。いつも逆にエネルギーをもらっているような感覚になっています。時間があっという間だったね、今日はぐったりだね、といった感想をいただくのが一番うれしいですね」と吉永さん。

また、作りたい作品の具体的な要望がない人でも、きっかけになりそうなことを情報過多にならない程度に提示したり、一緒に制作に取り組んだりしながら、どんどんイメージを膨らませていくサポートをするケースも多いといいます。目指すのは「いつも新しい感動を見つけていくこと」で、同じ施設でワークショップを開催してもマンネリ化することはないとのこと。お話からは、多様な芸術表現があふれる本展の魅力を裏で支えている方々の尽力が垣間見られました。

なお、受賞作品の一部は4月18日(金)まで台東区役所1階 アートギャラリーにて展示されていますので、ぜひ足を運んでみてください。

令和6年度「森の中の展覧会」概要

| 会期 | 2025年3月7日 (金) 〜 3月11日 (火) |

| 会場 | 上野の森美術館 |

| 入場料 | 無料 |

| 受賞作品一覧 | https://www.culture.city.taito.lg.jp/ja/shogaisha_arts/morinonakanotenrankai/r06 |

※記事の内容は取材日(2025/3/8)時点のものです。

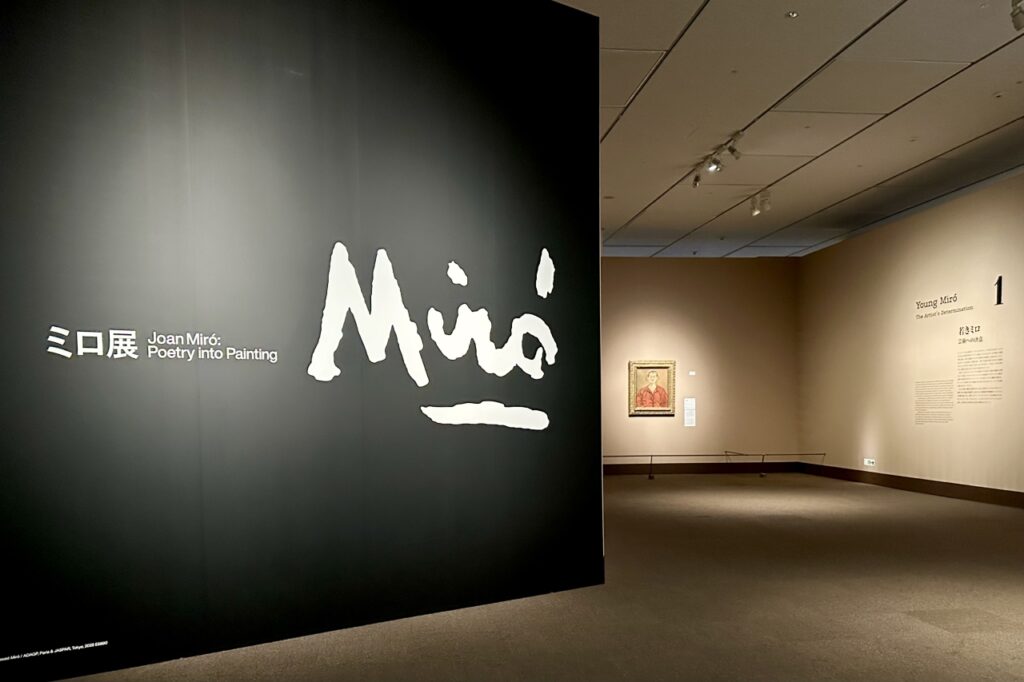

【取材レポート】「ミロ展」が東京都美術館で開幕。〈星座〉シリーズなど20世紀を代表する巨匠の傑作約100点が揃う

東京都美術館

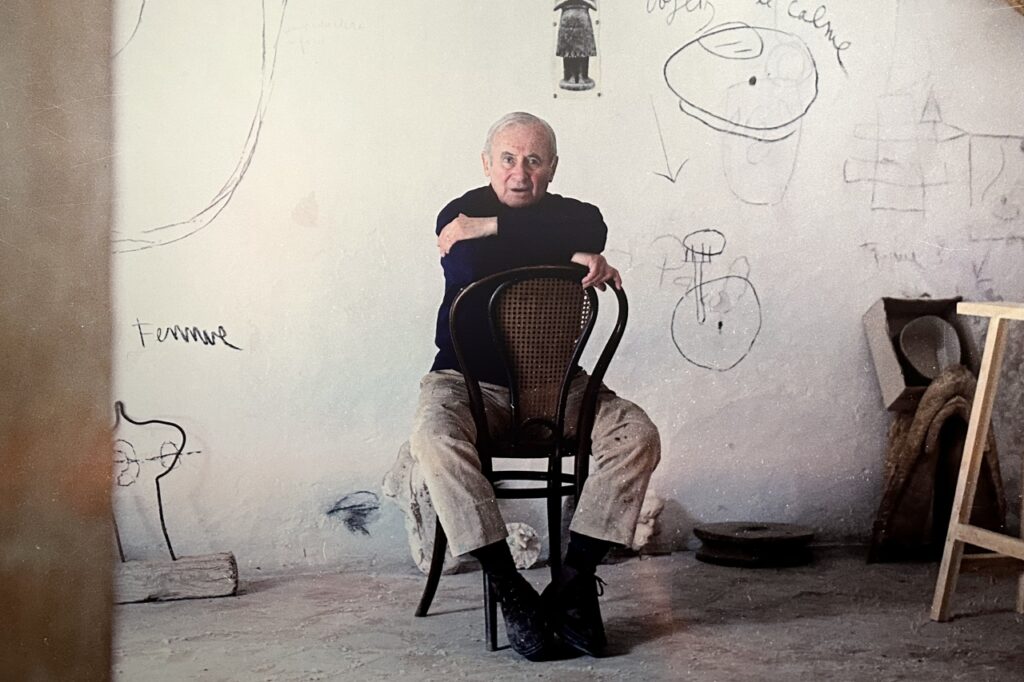

ピカソ、ダリと並び、スペイン三大巨匠に数えられる画家ジュアン・ミロの、70年におよぶ創作活動を振り返る大規模な展覧会「ミロ展」が、東京・上野の東京都美術館で開幕しました。会期は2025年3月1日から7月6日まで。

※本稿に掲載の画像は、報道内覧会にて許可を得て撮影したものです。

スペイン・カタルーニャ州出身のジュアン・ミロ(1893-1983)は、1920年代にシュルレアリスムを代表する画家として名声を得ました。太陽や星、月など自然の中にあるモティーフを象徴的な記号として描いた、色彩豊かで詩情あふれる独特な画風が有名ですが、90歳で亡くなるまで新しい表現に挑戦し続け、純粋で普遍的な芸術を追求。20世紀で最も影響力のある芸術家の一人と見なされました。

本展は、代表作である〈星座〉シリーズをはじめ、初期から晩年までの各時代を彩る絵画や陶芸、彫刻などの傑作約100点を一堂に集め、ミロの画業全体を包括的に紹介するもの。没後40年を経たミロの世界的な再評価の流れを受けての企画であり、日本では1966年に存命中のミロが協力した展覧会以来、最大規模の回顧展となるそうです。

展示は全5章構成です。

父親に勧められた会計の仕事が合わず、病に倒れた青年ミロは、山間の村モンロッチの別荘で療養生活を送る中で、かねてからの夢であった画家になる決意を固めます。1912年、ミロはあらためて美術学校に通いながら最先端の芸術の動向を研究。

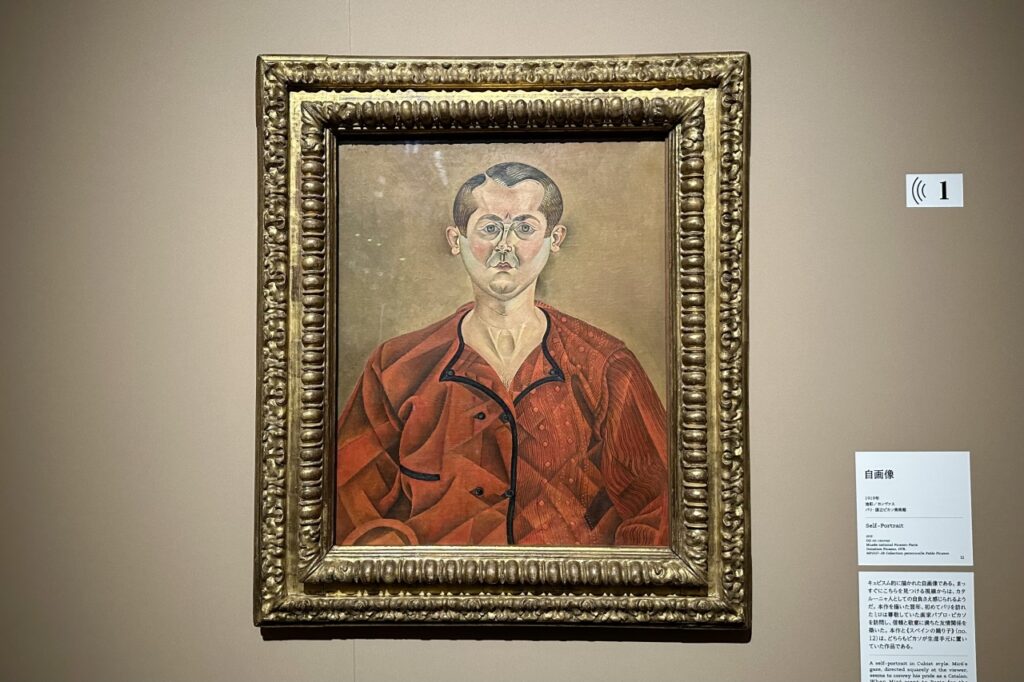

第1章「若きミロ 芸術への決意」では、キュビスムやフォーヴィスム、当時の前衛芸術家たちに父のように見なされていたセザンヌなど、この時期のミロが自身の表現を模索する中で、さまざまな画風を取り入れていたことを伝える作品が並びます。

初期の名作《ヤシの木のある家》(1918)をはじめ、ミロはモンロッチの情緒的な風景をモティーフとした作品を多く残しています。芸術的信念を強固なものにしたモンロッチは、生涯にわたりミロにとってすべての創作の源、芸術に対する考えを深める場所であり、カタルーニャ人としてのアイデンティティを再確認させるものでした。本作は、それまで多大な影響を受けていたフォーヴィスムの作風を捨て、細部の描写にこだわるようになった、いわゆるミロの「細密主義時代」を代表する作例です。

1920年、念願であった芸術の中心地パリに初めて訪れ、都市の近代性と前衛芸術に魅了されたミロは、翌年からパリにアトリエを構え、モンロッチと往復する生活を送るようになります。

同地のシュルレアリスム作家や詩人との交流で刺激を受け、具象性から離れた詩的な表現手法に傾倒。1925〜27年には、空虚を示す茫漠とした背景に不定形で動きのある描線を加えて、ミロ自身の「夢の進行を示す記号」とした、100点以上におよぶ「夢の絵画」を生み出しました。その中には、具体的な事物との区別なく、実体をもたない語句もモティーフであるかのように描き、本来の役割から解放した〈絵画=詩〉シリーズがあります。

第2章「モンロッチ─パリ 田園地帯から前衛の都へ」では、こうした1920年代の活動を紹介。「夢の絵画」はパリの画壇で話題となり、ミロは名実ともにシュルレアリスムの画家として人気を博すようになります。

《オランダの室内Ⅰ》(1928)は、17世紀オランダ絵画に強い衝撃を受けたミロが、画家ヘンドリク・ソルフの《リュートを弾く人》(1661)をもとに描いた作品。展示では、パネルでソルフの原作と本作の準備素描も紹介されており、見比べると、ソルフの自然主義的な日常の一場面から立体感や遠近感を排除し、平坦な色彩と有機的なフォルムによる超現実な世界へと変容させたことがわかります。

1936年に勃発したスペインの内戦で亡命し、続く第二次世界大戦にわたり戦禍を避けながら孤独に制作を続けたミロ。

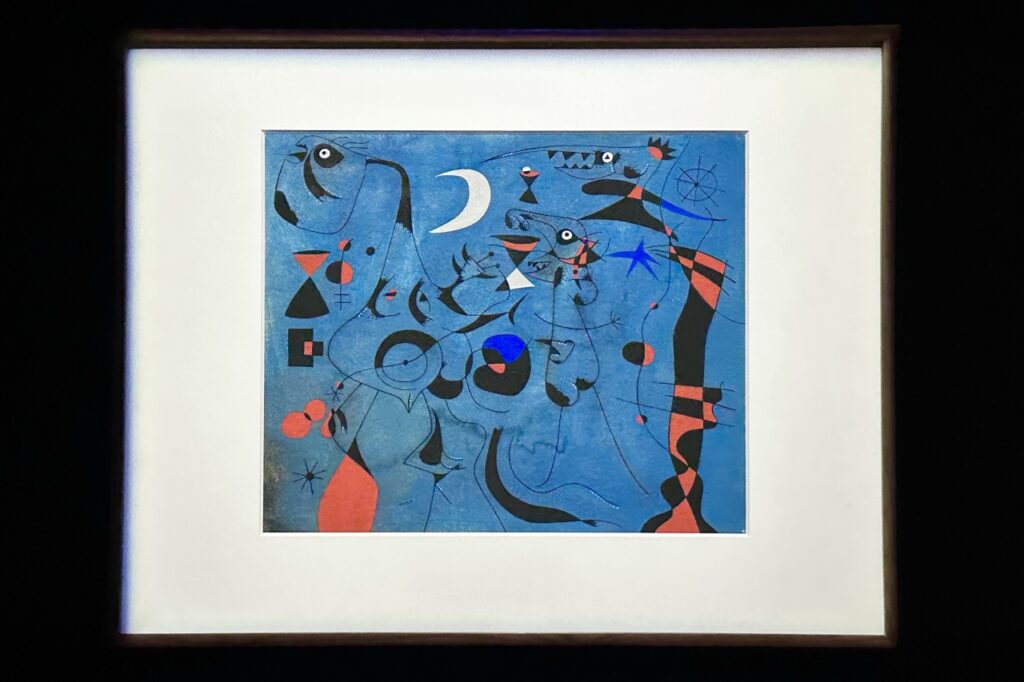

第3章「逃避と詩情 戦争の時代を背景に」では、パリからノルマンディー地方の村へ逃れた1940年から制作を開始し、マジョルカ島やモンロッチを転々とする間に完成させた傑作〈星座〉シリーズをハイライトとして展示しています。

〈星座〉シリーズは、カンヴァスではなく紙を用いた小型のグワッシュ画。あえて凄惨な現実から逃避し、広大で美しい星空やモーツァルト、バッハといった音楽で心を慰めながら、それらを着想源に現実を超えた先の希望を示すために描いたとされています。本展では全23点のうち《明けの明星》《女と鳥》《カタツムリの燐光の跡に導かれた夜の人物たち》(1940)の3点が出展。ミロが記号体系を確立したという点でも注目のシリーズですが、各作品は世界中に散らばっているため、複数の作品をまとめて鑑賞できる貴重な機会となっています。

一方で、ミロは1928年頃から、芸術の商品化やアーティストへの過度な注目に批判的な視線を向けはじめ、「絵画を暗殺したい」という衝動に駆られるようになります。次第に、本章に登場するアルミ箔にトイレットペーパーを貼り付けた《無題(夜の恋人たち)》(1934)のような、絵画とは無関係な素材や要素を共存させるコラージュやオブジェなど、反芸術・反絵画と呼ばれる作風にも着手。伝統的な絵画表現の在り方を問い続けました。

1947年、ミロは壁画の依頼を受けて初めてアメリカを訪れますが、すでにその6年前にはニューヨーク近代美術館でミロの回顧展が開催されるなど、同地での評価が高まっている状況でした。滞在中のミロもジャクソン・ポロックを筆頭とする若い芸術家たちから刺激を受け、帰国後にエッチングやリトグラフ、職人との共同作業による陶芸、彫刻など幅広い制作に関心を傾けます。

第4章「夢のアトリエ 内省を重ねて新たな創造へ」では、そうした戦後の1950〜60年代における展開をたどります。

ところで、ミロの作品は端的なタイトルも多いですが、その実、タイトルと作品との関係性に遊び心と詩情を与えることを好んでいたといいます。《螺旋を描いて彗星へと這うヘビを追う赤トンボ》(1951)は代表的な例で、説明的なタイトルに導かれ、鑑賞者は彗星やヘビ、赤トンボを見つけようと、まさに螺旋を描くヘビのように画面で視線を惑わせます。その好奇心を後押しするのが鮮やかな配色や蛇行する線、不気味な描写であり、それらすべてがミロの仕掛け。構成の巧みさに驚かされます。

また、本章では、1956年に念願の広いアトリエをマジョルカ島に完成させた以降の作品が、アメリカ抽象表現主義の巨大な絵画の影響もあって巨大化していく様子も確認できます。大型絵画《太陽の前の人物》(1968)はミロの造形言語の集大成のひとつで、「○△□」の図形で宇宙を表現した日本の画僧・仙厓義梵の作品から着想を得たもの。

ミロは初期から日本に関心を寄せており、1966年の訪日の際には、日本の伝統芸術や芸術家の考え方に自身との親和性を認めています。確信的な筆づかいが書道を想起させる本作は、そうしたミロの東洋的な感性を示す重要な作例であり、バルセロナ以外で展示されるのは約40年ぶりであるとのこと。

第5章「絵画の本質へ向かって」では、晩年の1970~80年代に制作された作品が並びます。すでに世界的な巨匠としての地位を確固たるものにしていたミロですが、晩年おいても常に自身の活動を検証し続けており、大胆で型破りな試みもためらうことはありませんでした。

たとえば、《焼かれたカンヴァス2》(1973)は5点の連作絵画のひとつで、白いカンヴァスに勢いよく絵具をたらし、踏みつけ、ナイフで切り刻み、最後にガソリンを染みこませて火をつけた作品。衝動的な行為の結果ではなく、焦がしたカンヴァスや紙のマチエール、その物質性に潜む美を探ることが制作意図としてあったようですが、本作からは衰えないエネルギーや、ハイカルチャーとしての芸術、ただの財産になり下がる芸術に対する強烈な反骨心が伝わってきます。

また、晩年のミロは、より体の動きを反映するような筆づかいを採用するようになっていました。イメージとしては水墨画にも近しい三連画《花火Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ》(1974)では、絵具を激しくぶちまけ、重力の作用によってしたたり落ちた絵具の跡に重ねるように筆を入れています。これはアメリカ抽象表現主義の画家たちの影響を受けたもので、偶然性に身を任せて生まれた新たな構図によって制作プロセスを導くという手法が用いられています。本作は日本初展示であるとのこと。

なお、第4章と第5章の間では、ミロのポスター制作を通じた積極的な社会的、政治的、文化的コミットメントについても取り上げています。

ミロは1960~70年代、フランコ独裁政権末期のスペイン社会において、意見を公然と述べる場に乏しい人々の希望や要求を代弁する手段として数多くのポスターを制作。「芸術家とは、ほかの人々が沈黙するなかで何かを伝えるために声を上げる者」であるという言葉も残しており、展示ではミロの芸術家としてのスタンス、つまり自身の関心事について語るためだけに、生涯を通じて研鑽を重ねたわけではないことを強調しています。

ミロという画家が、20世紀を通じていかに最先端の芸術に飛び込み、絶えず創造的な緊張感に身を置きながら自身の表現を確立していったのか。その探求の過程、唯一無二の芸術の魅力を、ぜひ本展で体感してみてください。

「ミロ展」概要

| 会場 | 東京都美術館 企画展示室 |

| 会期 | 2025年3月1日(土)〜7月6日(日) |

| 開室時間 | 9:30~17:30、金曜日は20:00まで(入室は閉室の30分前まで) |

| 休室日 | 月曜日、5月7日(水) ※ただし、4月28日(月)、5月5日(月・祝)は開室 |

| 観覧料金(税込) | 一般 2,300円、大学生・専門学校生 1,300円、65歳以上 1,600円

※大学生・専門学校生は、3月1日(土)~16日(日)に限り無料。 詳細は公式サイトのチケットページでご確認ください。 |

| 主催 | 東京都美術館(公益財団法人東京都歴史文化財団)、ジュアン・ミロ財団、朝日新聞社、テレビ朝日 |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://miro2025.exhibit.jp/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

記事提供:ココシル上野

【取材レポート】特別展「旧嵯峨御所 大覚寺」が東京国立博物館で開幕。100面を超える障壁画の華やかさに魅了される

東京国立博物館

平安京遷都から間もない頃より、風光明媚な遊覧の地として王朝貴族に愛されてきた京都・嵯峨に位置する大覚寺は、弘法大師空海(774-835)を宗祖とする真言宗大覚寺派の本山です。

前身は平安時代初期、嵯峨天皇(786-842)が造営した離宮嵯峨院であり、貞観18年(876)に皇女・正子内親王の願いにより寺に改められ、大覚寺が開創されました。以降、歴代の天皇や皇族が門跡(住職)を務めたことから嵯峨御所の呼び名でも親しまれてきた、格式高い門跡寺院です。

その大覚寺が2026年に開創1150年を迎えるのに先立ち、優れた寺宝の数々を一挙に紹介する、開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」が東京国立博物館で開幕しました。会期は2025年3月16日(日)まで。

※所蔵先の記載のない作品は大覚寺蔵。

※一部作品に展示替えがあります。展示期間の記載のない作品は通期展示です。

前期展示:2025年1月21日(火)~2月16日(日)

後期展示:2025年2月18日(火)~3月16日(日)

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

会場は4章に分けて構成されており、第1章「嵯峨天皇と空海―離宮嵯峨院から大覚寺へ」では初期の大覚寺の歴史を示す作品を展示。ひときわ目を引くのは、大覚寺の信仰の要である五大明王信仰を示す「五大明王像」です。

五大明王は、密教の仏である不動明王、降三世明王、軍荼利明王、大威徳明王、金剛夜叉明王という5体の明王で構成されるもの。中国・唐時代に成立し、唐より帰国した空海によって日本での展開が始まったと考えられています。唐の文化を愛した嵯峨天皇は空海の良き理解者でもあり、空海からの勧めで五大明王像を離宮内の持仏堂に安置しました。

当時の像はすでに失われていますが、その信仰は脈々と伝えられ、大覚寺は現代でも3組の「五大明王像」を所蔵しています。出展されているのはそのうちの2組。一方は大覚寺の本尊で、平安時代後期に宮廷や上級貴族の仏像を数多く手がけた円派(えんぱ)の一流仏師・明円が、後白河上皇の御所で制作したもの。憤怒の形相をたたえた厳めしい風貌ですが、丸みを帯びた端正な体つきに洗練された気品が感じられる、力強さと優美さが調和した名品です。現存する明円の作例は本作のみという点でも見逃せません。

もう一方は京都・清涼寺の五大堂から伝わったもので、2m前後の像高をもつ迫力あるお像です。うち3体は室町時代の仏師・院信の作、2体は江戸時代に再興されたと考えられています。

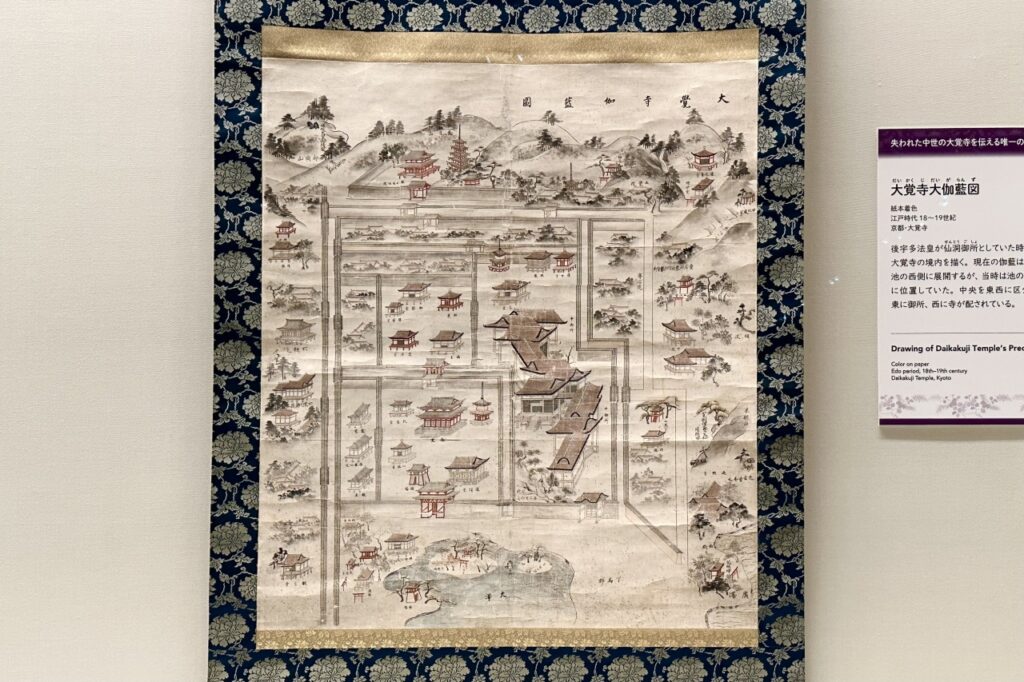

第2章「中興の祖・後宇多法皇—「嵯峨御所」のはじまり」では、鎌倉時代、大覚寺で金堂や僧房などの広大な伽藍を整備したほか、「嵯峨御所」と称されるきっかけとなった仙洞御所(上皇が住まわれる御所)を新造して院政を行ったことで知られる後宇多法皇(1267-1324)の事績に着目。《大覚寺大伽藍図》で示される往時の広大な伽藍の様子からは、後宇多法皇が「大覚寺中興の祖」と称される所以が見てとれるでしょう。

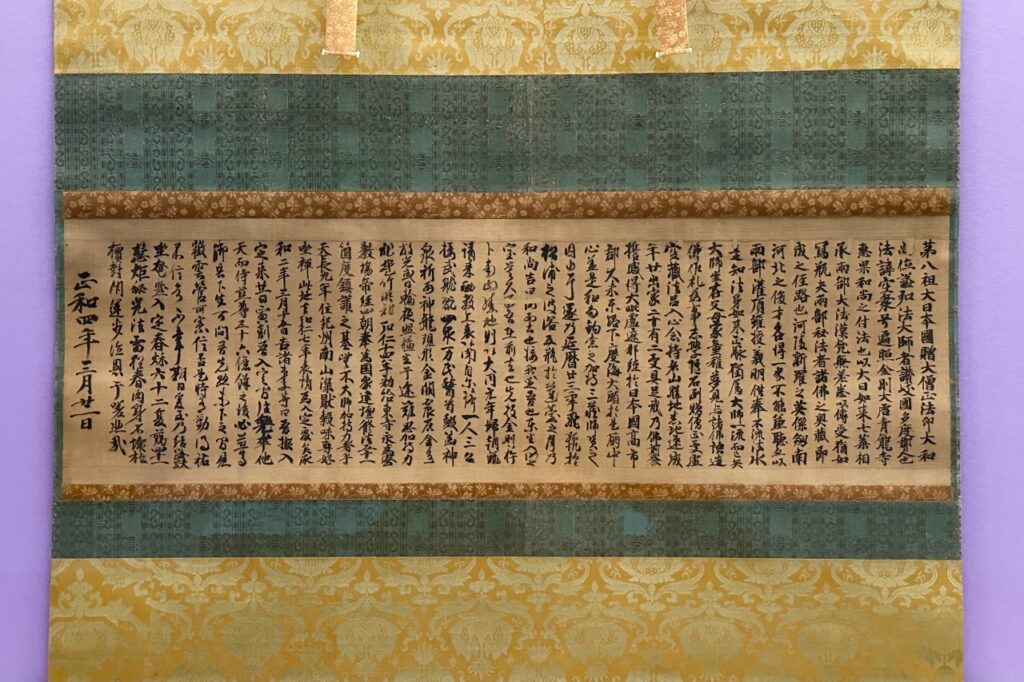

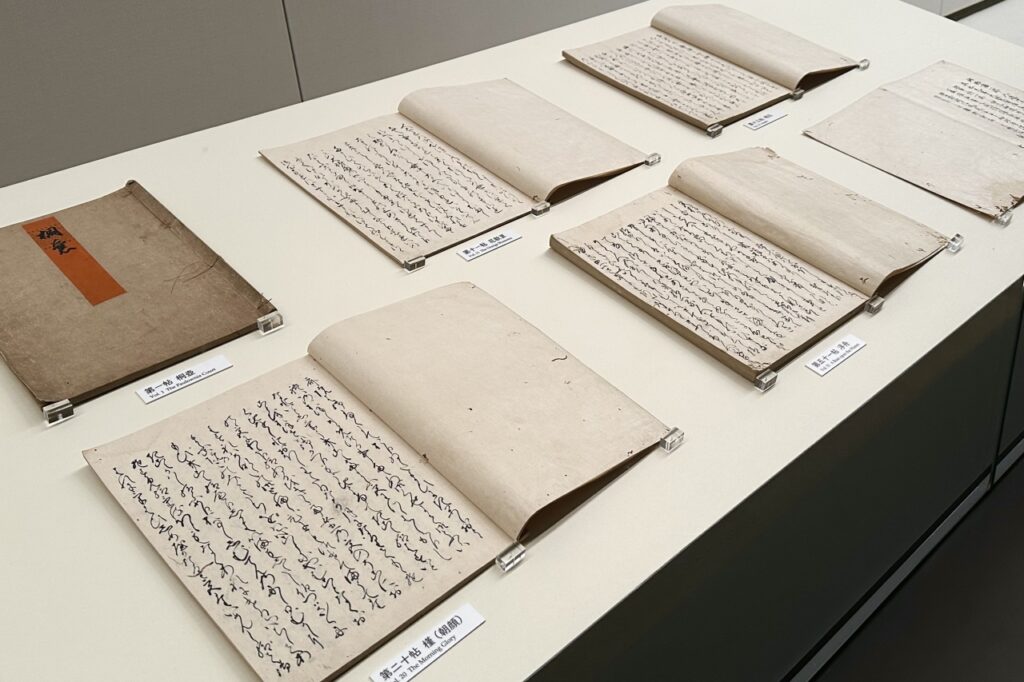

真言密教を厚く信仰していた後宇多法皇は、出家した大覚寺で阿闍梨(師僧)となり、弟子を育てながら多くの聖教や書跡を残しました。展示では、空海への尊崇の念を記した国宝《後宇多天皇宸翰 弘法大師伝》や、密教の授法儀式である灌頂(かんじょう)に関する諸説を記した《後宇多天皇宸翰 灌頂印明》など、貴重な宸翰(しんかん/天皇直筆の書)の数々も見ることができます。

大伽藍が整った大覚寺ですが、後嵯峨天皇から続く天皇の皇統(大覚寺統、のちの南朝)の本拠となったことで、南北朝時代以降は多くの戦乱に巻き込まれ、応仁の乱でも堂宇の大部分を焼失するなど苦難の時代が続きました。第3章「歴代天皇と宮廷文化」では、その頃の大覚寺を支えた歴代天皇や門跡の功績、それによってもたらされた宮廷文化を紹介しています。

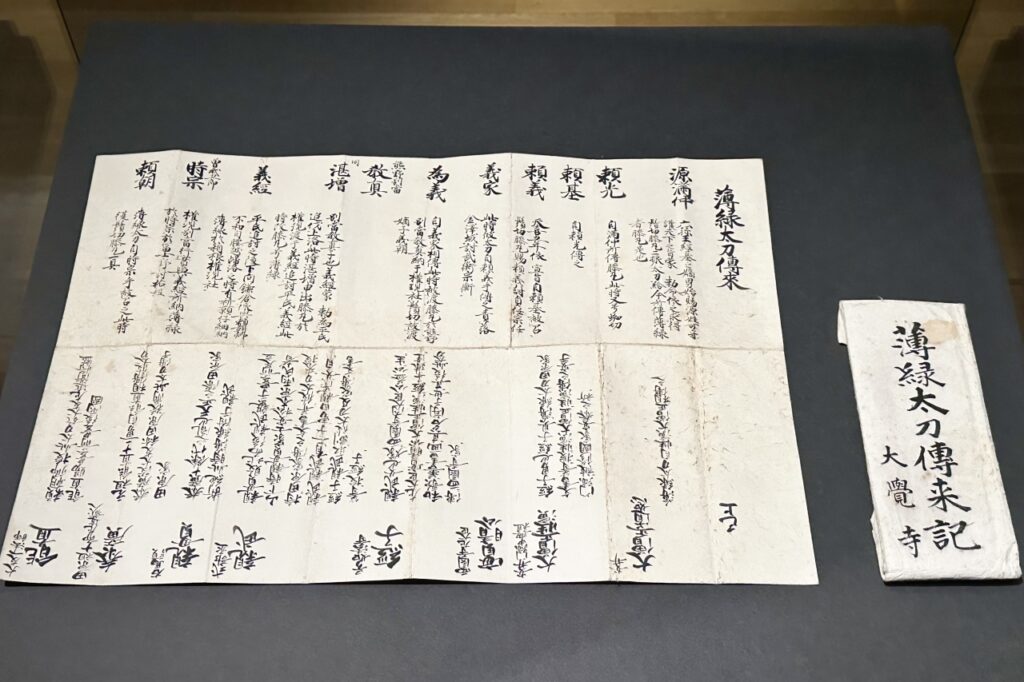

本章の見どころのひとつは、平安時代中期に源満仲が天下守護のための刀剣としてつくり、清和源氏の歴代当主に継承された「兄弟刀」と伝わる「薄緑〈膝丸〉」と「鬼切丸〈髭切〉」の同時展示です。

「薄緑〈膝丸〉」は身幅の太い、豪壮で腰反りの刀身に、低く焼き入れた小乱の刃文が特長。頼光や義経、頼朝など源氏嫡流で重用されたのちに大友家や田原家、西園寺家、安井門跡を経て大覚寺へと伝わりました。「鬼切丸〈髭切〉」は身幅がやや細く、中反りの優美な刀身に乱刃の刃文が特長。こちらは鎌倉幕府滅亡に際して新田義貞の手にわたり、義貞を討った斯波高経、その子孫の最上家を経て北野天満宮に奉納されました。

「優れた造形の刀には人知を超えた霊威が宿る」という信仰から、この「兄弟刀」にもさまざまな霊異譚が備わっているとのこと。その伝承は源氏の興亡と密接に結びついており、二口が源氏嫡流の正当性と権威を象徴するだけでなく、所有者を勝利に導く存在として信じられていたことをうかがわせます。二口揃って展示されるのは東京では初となるそう。専用の展示ケースと飾り台が設けられ、美しい刀身が見やすいように工夫されています。

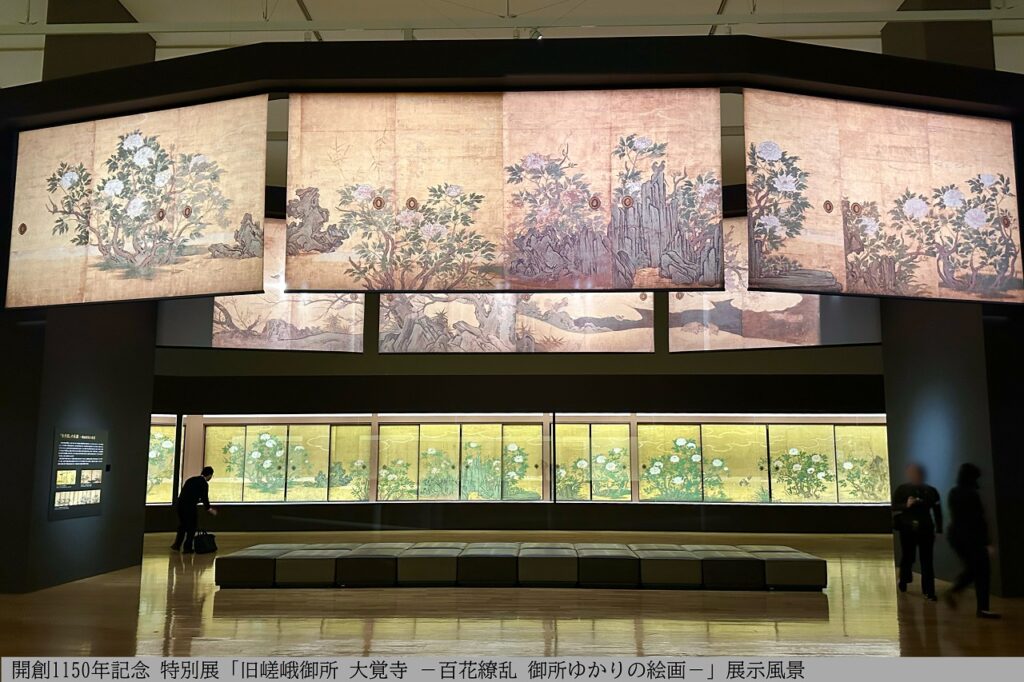

第4章「女御御所の襖絵―正寝殿と宸殿」は本展のハイライトです。大覚寺伽藍の中心にある「宸殿(しんでん)」は、後水尾天皇より下賜された寝殿造りの建物で、元和6年(1620)に入内された和子(東福門院)の女御御殿を移築したもの。その北西にある「正寝殿」は、安土桃山時代に建てられた書院造の建物で、歴代門跡の御座所(居室)として使われていました。

これらの内部を飾る襖絵や障子絵などの障壁画約240面の多くは、豊臣家や九条家の御用を務めた、安土桃山~江戸時代を代表する画家・狩野山楽(1559-1635)が手掛けており、一括して重要文化財に指定されています。現在14年にわたる大修理の途中ですが、本展では修理を終えたものを中心に、前後期併せて123面(前期100面、後期102面)を紹介。この規模で寺外に持ち出されるのは過去例がないといい、壮観な光景に魅了されます。

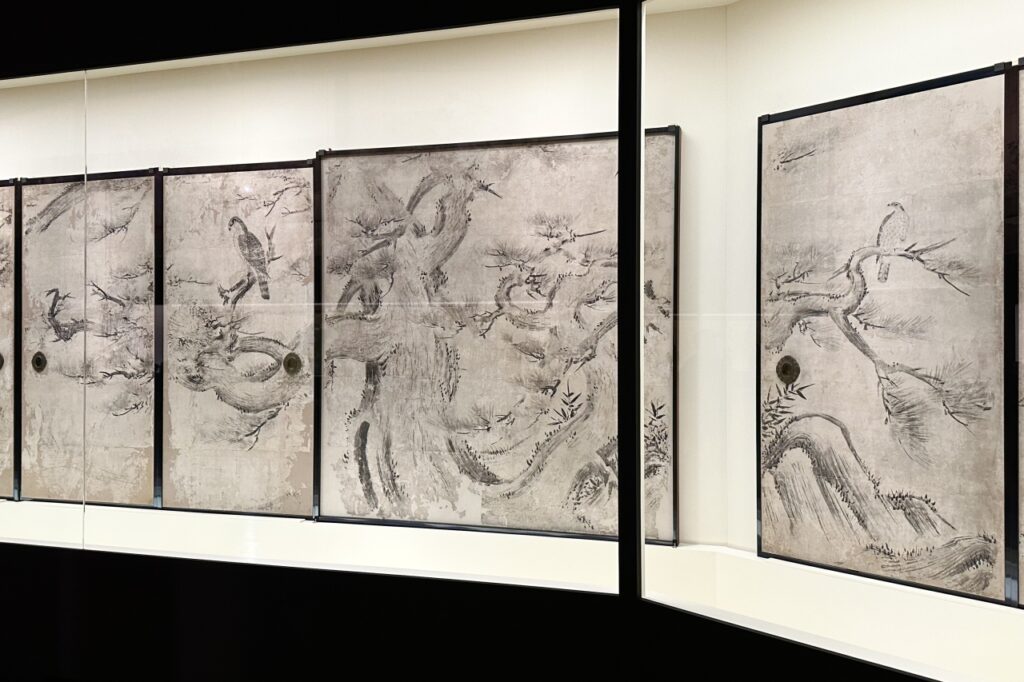

正寝殿の「鷹の間」を飾る《松鷹図》(13面)は、長大な画面内に松の巨木と勇猛な鷹の姿を表した、山楽の水墨花鳥図の代表作。大きくうねる太い幹と蛇行する枝によるダイナミックな躍動感、全体を支配するバランスに、山楽の師・狩野永徳(1543-90)が手掛けた東博所蔵の《檜図屛風》を想起する方もいるでしょう。

宸殿の「紅梅の間」を飾る、写実と装飾が見事に調和した山楽の最高傑作のひとつ《紅白梅図》(8面)もまた、大樹を画面全体に展開する表現に永徳の影響が感じられます。一方で、いずれも豪放さが際立つ永徳とは異なる柔らかみを帯びた温和な描写となっており、山楽が師の特徴を継承しつつ、様式的個性を洗練させていったことがうかがえます。

正寝殿の屋内縁側を飾る腰障子の板絵《野兎図》(12面)は、狩野派や尾形光琳に学んだ江戸時代中期の画家・渡辺始興(1683-1755)が手掛けたもの。幼くして近衛家から大覚寺に入った卯年生まれの息子を慰めるために近衛家熈が描かせたと伝わっており、伸びやかな野草の間に、後ろ足で耳を描く、寄り添ってくつろぐなど、多様なポーズをとる19羽の兎たちが賑やかに描かれています。

大覚寺の悠久の歴史、その雅な雰囲気に浸れる特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」の開催は2025年3月16日まで。

開創1150年記念 特別展「旧嵯峨御所 大覚寺 -百花繚乱 御所ゆかりの絵画-」概要

| 会期 | 2025年1月21日(火)~3月16日(日)

※会期中、一部作品の展示替えを行います。 |

| 会場 | 東京国立博物館 平成館(上野公園) |

| 開館時間 | 9:30~17:00 ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日(ただし2月10日、24日は開館)、2月25日(火) |

| 主催 | 東京国立博物館、大本山大覚寺、読売新聞社、日本テレビ放送網、BS日テレ |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://tsumugu.yomiuri.co.jp/daikakuji2025/ |

※記事の内容は取材時点のものです。最新情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

記事提供:ココシル上野