「上野の山」と呼ばれる台地のうえに、1873年(明治6年)に開園した日本最古の公園であり、美術館や博物館、音楽ホールなど多彩な文化施設が集中している上野恩賜公園(以下、上野公園) 。

日本有数の花見の名所としても知られ、国内外から多くの観光客が訪れる人気スポットですが、実は上野公園ができる以前、江戸時代にはその一帯が「寛永寺」というお寺の境内だった ことをご存じでしょうか?

2022年10月14日、清水観音堂や五重塔など、現在でも寛永寺ゆかりの諸堂が点在している上野公園を、寛永寺のお坊さんが直々にガイドしてくださるツアーイベント「寛永寺僧侶と歩く上野公園めぐり」 が開催されましたので、当日の様子をレポートします。

幸運な20名が寛永寺の根本中堂に集合!

寛永寺 根本中堂 毎年秋に上野の山で数々の芸術・文化イベントを展開する「上野の山文化ゾーンフェスティバル」 の一環として開催されてきた「寛永寺僧侶と歩く上野公園めぐり」。参加費は無料で、毎年、当選倍率が10倍を超えることもある人気イベントです。

当日はあいにくの曇天でしたが、最高気温20度ほどの過ごしやすい気候でなかなかの散策日和となりました。

寛永寺 根本中堂 集合場所は、上野公園の北側に隣接している寛永寺の本堂である根本中堂 。ガイドしてくださったのは、寛永寺の教化部(仏様の教えを人々に伝える広報部のような部署とのこと)の執事である石川亮岳 さんです。

石川亮岳さん 創建時の元号「寛永」からその名がつけられた寛永寺。1625年(寛永2年)、徳川家康・秀忠・家光の3代が帰依した天台宗の僧であり、城下町である江戸の街の建設にも深く関わったとされる天海大僧正 によって、江戸城の鬼門(北東)にあたる上野の山に建立されました。

もともとは徳川幕府の安泰と万民の平安を祈る祈祷寺でしたが、4代将軍家綱の頃から将軍家の菩提寺も兼ねるようになり、現在も6人の将軍が眠る霊廟があります。

この上野の寛永寺は山号を「東叡山」といい、つまり「東の比叡山」 を意味しています。当時の寛永寺の伽藍やその配置などは、朝廷の安穏を祈る役目をもった天台宗の総本山・比叡山延暦寺やその周辺の神社仏閣に見立てているそうですよ。

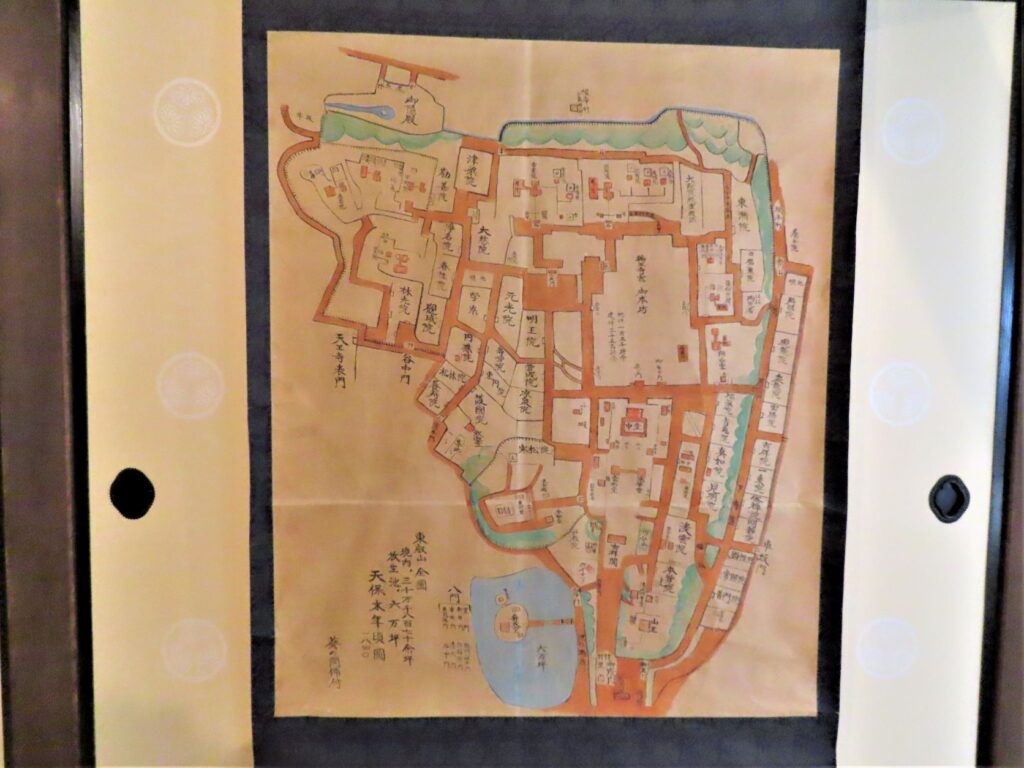

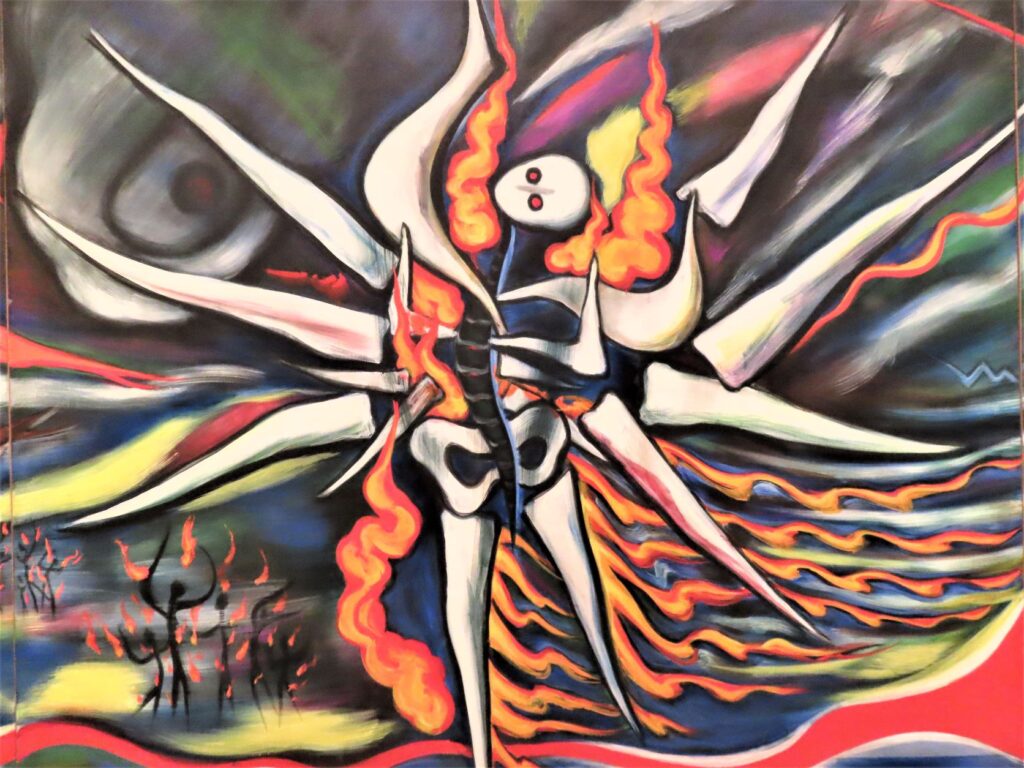

寛永寺の全景 江戸期には今の上野公園の約2倍の寺域を誇り、大名の寄進により建立された36坊もの子院を数えた寛永寺ですが、明治新政府軍と彰義隊が戦った幕末の上野戦争(戊辰戦争) で建物が次々に焼失。さらに、彰義隊をかくまったと見なされ、境内をすべて没収されるという憂き目に遭います。

のちに、戦争の被害を受けずに済んだ約1割の土地だけが返却されたことで、寛永寺の境内は現在のように飛び地になってしまったのだとか。没収された土地は、明治初期に公園として整備されました。

う~ん、かなり壮絶な経歴をお持ちのお寺だったのですね……。普段から上野公園の文化施設を楽しませてもらっている身としては強く言えませんが、さすがに10分の1はひどすぎます!

そんなお話を聞いたあと、根本中堂から上野公園のほうへ参加者の皆さんと歩いていきます。

天海大僧正は上野の山を桜の名所にした立役者

てっきり、寛永寺ゆかりの場所に着いたらその解説、という形で進行していくのかと思っていましたが、石川さんは移動中にも寛永寺や上野公園にまつわるさまざまな興味深いエピソードを披露してくださいました。

移動中の様子 たとえば、なぜ上野が「文化の森」と呼ばれるくらい文化施設や教育機関が多いのか。

明治新政府は、建物が焼失し、一から街づくりをするのに大変都合のいい場所だった没収地に、当初は大学東校(東大医学部の前身)を建設する予定だったそうです。しかし、視察に訪れたオランダの軍医・ボードワン博士 が上野の自然が失われることを恐れて「公園にすべきだ」と提言しました。

その結果、1873年に日本初の公園が完成。明治新政府が主導した文明開化をアピールする場として活用され、博物館や美術館など文化的な施設が次々に誕生し、数々の博覧会の舞台にもなったのだとか。

ボードワン博士は「公園生みの親」として称えられ、上野公園内で銅像になっています。 また、上野公園の名物である桜のお話も出てきました。

祈祷寺として開かれた寛永寺ですが、天海大僧正は徳川家にかかわりのある人々だけでなく、庶民が広くお参りできる寺を目指していたそうで、観光地としての魅力づくりにも着手していました。その最たるものが桜で、天海大僧正は吉野の山からたくさんのヤマザクラを持ってきて、寛永寺の境内に植樹。それが今日の上野公園の桜並木につながっているといわれています。

昔はお花見といえば梅を見ることを指しましたが、豊臣秀吉が京都の醍醐寺で開催した「醍醐の花見」などをきっかけに、徐々にお花見で桜を見る文化が広がっていったそう。次第に上野の山は、江戸随一の桜の名所として多くの観光客が訪れる場所になりました。

当時は今とは違い、夜桜見物ができないように制限されていたとか。「夜桜を楽しめるのは坊さんだけ」と皮肉を言われた、などという逸話も残っているのだと笑顔を浮かべる石川さん。

2時間というそこそこ長丁場の散策ですが、次々に新しい豆知識を披露してくださる石川さんのユーモアを交えた語り口に、時間を忘れて聞き入ってしまいました。

江戸時代の根本中堂は東京国立博物館ぐらい大きかった!?

噴水広場 上野公園でまず足を運んだのは憩いの空間、噴水広場 です。寛永寺にゆかりのありそうな建物は見当たりませんが……?

実は、もともと根本中堂はこの噴水広場のあたりに建っていたそうです。先ほどまでいた根本中堂は、明治維新後に移築再建されたものなのだとか。

奥のほうに東京国立博物館の大きな本館が見えますが、なんとかつての根本中堂は、あの本館くらいの大きさがあったそう。放火された際は三日三晩燃え続けたとの証言があるほどで、「おそらく日本最大の木造建築だったのでは」と石川さんは話します。

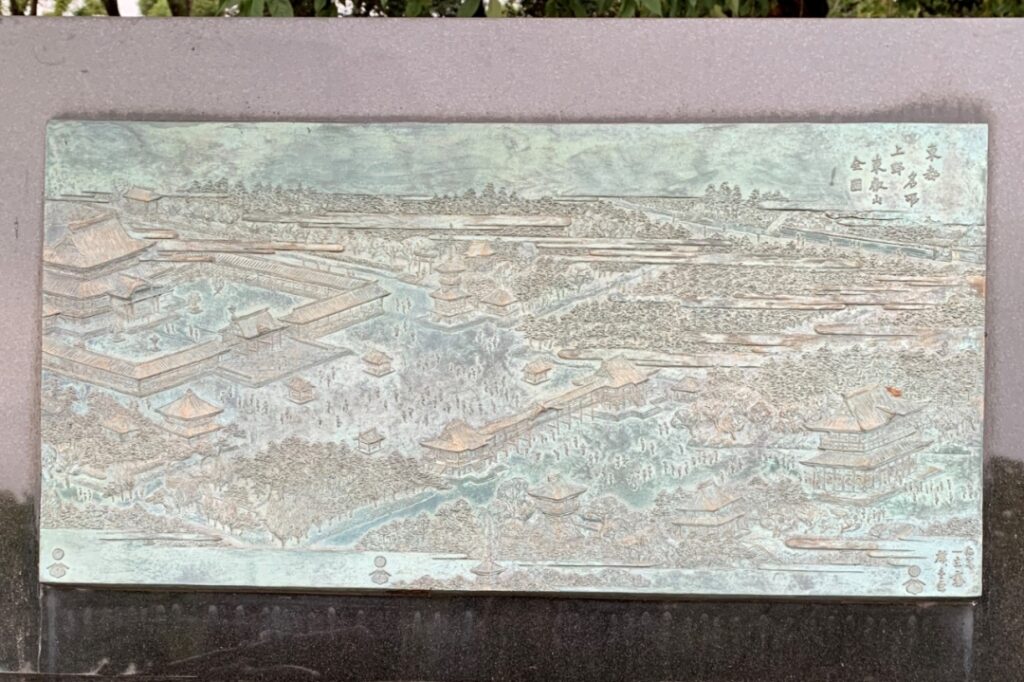

次に足を向けたのは、コーヒーショップのすぐ裏手に設置されていたレリーフ です。

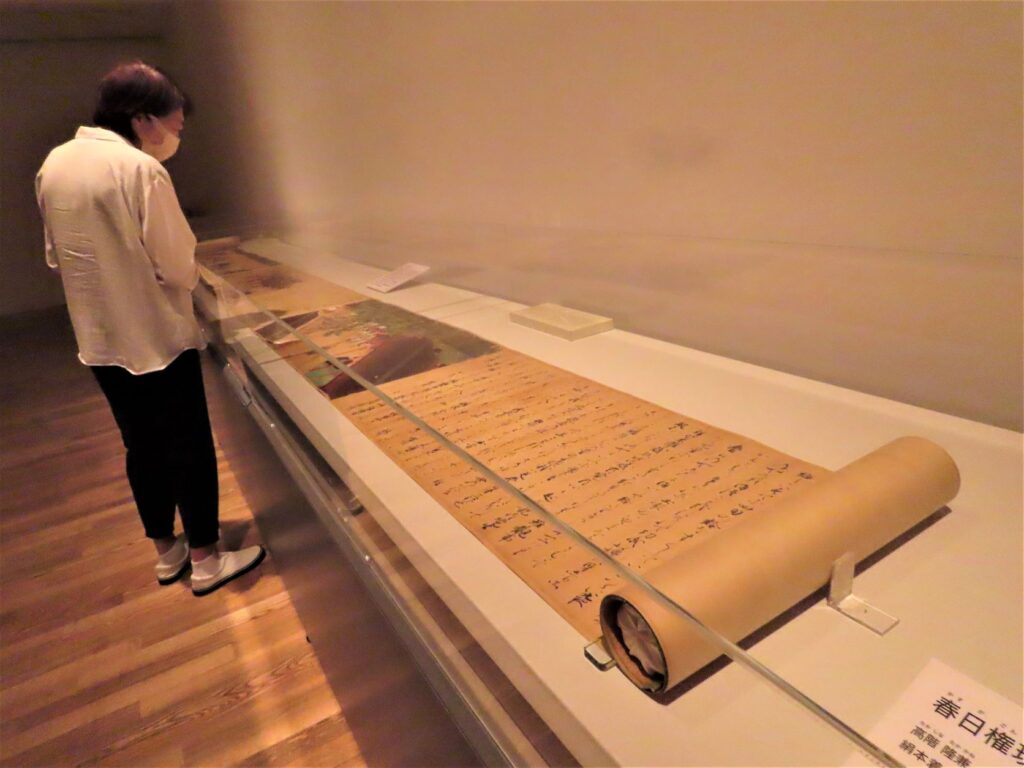

右に見えるのがレリーフ。目の前をこれまで何十回と通っていたのに気づきませんでした……。 このレリーフの元となっているのは歌川広重の《東都名所上野東叡山全図》で、かつての寛永寺の境内の様子が描かれています。左に見える大きい建物が根本中堂。在りし日の境内の広大さを感じられますね。

今は失われてしまいましたが、弁慶が持ち上げたとの逸話が残る延暦寺の担い堂を再現した建物なども見受けられます。 なお、よく見ると根本中堂の両脇には「ブロッコリーのような形をした竹」(by石川さん)が描かれています。これは最澄の弟子の慈覚大師円仁という人物が、仏教の勉強のため留学していた中国の五台山からもらってきた竹を延暦寺に埋め、その竹を株分けしてもらったものを当時の寛永寺に植えたものとのこと。

今でも根本中堂の手前に植えてあるので、参拝の際は探してみるのも面白そうですね。

動物園の中にひっそりとたたずむ藤堂家の墓所

なぜか上野動物園へ……? 続けて向かったのは、なんと上野動物園。パンダを見るために並んでいるお客さんたちの視線を浴びながら中ほどに進んでいきます。

目的地は通常、人が立ち入りできない塀に囲まれた、初代藤堂高虎をはじめとする藤堂家が眠る墓所 でした。こんなところにお墓が……!?

何の変哲もないベンチの向こう側に墓所があります。 「一般の方をご案内するのは年に一度、この時だけ!」 とレア度を強調した石川さん。参加者の皆さんは、このイベントに申し込むだけあり、上野の歴史に多かれ少なかれ詳しい方が多かったようですが、さすがにこの場所に関しては「知らなかった~こんなところあるの!」とテンションが上がった様子です。

3メートル近くありそうな14の石塔が立ち並ぶ、ある意味異様な光景が広がっていましたが、木々のさざめきと鳥たちの声だけが響く、とても心静まる空間でもありました。

築城の名手として知られる大名・藤堂高虎は、家康の側近の中でも特に重用されていた人物です。藤堂家の下屋敷があった土地を、家康を祀る上野の東照宮(当時は寛永寺の伽藍の一つの東照社でした)の造営のために献上。屋敷跡には自らも東照宮の別当寺として寒松院を建立しました。

かつて寒松院があった場所が、現在は上野動物園に代わってしまいましたが、墓所だけはそのままになっているというわけでした。

石川さんは好きな高虎のエピソードとして、家康が亡くなる直前の場面を挙げました。

藤堂高虎という武将には主君を変え続けた変節漢のイメージがありましたが、徳川家に対しては献身的という言葉がぴったりの忠義者だったんですね。

キャプション:上野動物園の中には、お釈迦様の遺骨を安置するための五重塔も。寛永寺が直接管理できないため、東京都に譲って守ってもらっているとのことでした。

受験生たちに大人気!上野大仏の残念なエピソード

上野動物園を出発し、さくら通りに向かって歩いていくと、上野精養軒の近くの丘に上野大仏 とパゴダ が見えてきます。

上野大仏 「お顔だけが祀られたこれは何?」と、前知識がないと誰もが疑問に思うでしょうが、こちらはれっきとした大仏様です。

上野大仏は、1631年(寛永8年)に越後村上藩主だった堀直寄が戦乱に倒れた人々のために漆喰で釈迦如来坐像を建立したのが始まり。1655~1660年頃に高さ8メートルの銅仏に改められ、罹災と復興を繰り返しましたが、ついに関東大震災でお顔が落ちてしまったそう。直そうとしたものの第二次世界大戦に軍の供出令で胴体は徴用されてしまったという、踏んだり蹴ったりな来歴をお持ちです。

戦後、寛永寺が保管していたお顔だけでも、ということで大仏殿の跡地にお祀りして今日に至るのだとか。

現在では、「もう体がないから落ちないよね」ということで、落ちない合格大仏として多くの受験生が合格祈願に訪れる場所になりました。大仏様のお顔を撫でられるという全国的に見ても珍しいスポットです。

上野大仏にはパゴダ(仏塔)が併設されていて、中には東照宮の薬師堂のご本尊だった薬師如来像が祀られています。 「時の鐘」 上野大仏のある丘から降りる際、遠目に「時の鐘」 (時鐘堂)が見えました。松尾芭蕉の「花の雲 鐘は上野か 浅草か」という句で有名ですよね。

※現在の「時の鐘」は1787年(天明7年)に改鋳されたもの。

「月の松」は江戸時代の風流を感じられるフォトスポット

大仏様に一礼したのち、一行はさらにさくら通りを歩いて清水観音堂 の舞台の上へ。

清水観音堂の舞台 舞台から不忍池方向を見ると、歌川広重が「名所江戸百景」で描いたことで知られる、松の枝を円になるように成長させた「月の松」 があります。明治時代に台風で折れてしまったものを、2012年に150年ぶりに復活させたものです。

「月の松」 意外にも、石川さんによれば「月の松」は寛永寺の創建当時はなかったものらしいです。具体的な制作年は判明していないようですが、「平和な時代が続き、1800年頃になって人々の生活に余裕や遊び心が出てきて、その一つがこの『月の松』に現れているのでは」とのことでした。

円の中に不忍池や弁天堂を臨む風流な景観。ここが一番の映えスポットだと話す石川さんに勧められて、参加者みんなで写真タイムに入りました。せっかくの機会に曇り空で残念でしたが、また今後、晴れている日にリベンジしてみます!

清水観音堂 このあと、朱と黒と金のコントラストが美しい清水観音堂の中で10分ほど小休憩を挟みました。

ちなみに、京都の清水寺を模した舞台造りのお堂である清水観音堂は、1631年(寛永8年)に天海大僧正により摺鉢山(現在も上野公園内にある丘陵部)に建立され、1694年(元禄7年)に今の場所に移築されました。寛永寺のお堂の中でも数少ない、戦争の被害をほとんど受けなかったお堂とのこと。

御本尊は、清水寺より遷座された千手観音像。左右には、こちらも清水寺にならって脇侍である勝軍地蔵(地蔵菩薩)と毘沙門天の仏像が配置されていますが、実は千手観音像の両脇を固めるのは大弁功徳天と婆藪仙(ばすうせん)であるのがセオリーで、鎧兜を身につけた勝軍地蔵がいるのはかなり珍しいそうです。

勝軍地蔵の実物が見られる場所自体が貴重とのことなので、「ぜひ歴史マニアのお友達に教えてあげてください」と石川さん。

寛永寺で起きた悲劇・戦争の悲惨さを伝える彰義隊の墓

散策の最後に訪れたのは彰義隊の墓 でした。

彰義隊の墓 1868年(慶応4年)、江戸城の無血開城により、寛永寺で謹慎していた15代将軍慶喜は出身地である水戸に向けて出発しますが、慶喜を警護する目的で側近や浪人たち有志が結成した彰義隊は上野を動かないまま。やがて新政府軍に目をつけられます。

その結果、彰義隊の拠点だった寛永寺を巻き込んで、上野戦争が勃発。犠牲になった彰義隊の人々は、戦いに負けただけではなく国賊であると不名誉な扱いをされ、お葬式をすることもできず遺体が野ざらしにされたそうです。

彰義隊の墓 その後、身分を隠したお坊さんが266人分の遺体を火葬にかけ、荒川区の円通寺に埋葬しましたが、公式に慰霊をすることは長い間できないまま。ようやく1881年(明治14年)頃に慰霊碑が激戦地に立てられました。それがこの彰義隊の墓です。

ちなみに、彰義隊の墓の手前側には、新政府軍の中心人物だった西郷隆盛の銅像が置かれていますが、お墓にお尻を向けて立っています。「意図したもの?」とちょっと考えてしまいますね。

西郷隆盛像。左手奥に彰義隊の墓があります。 「そういう時代だったからしょうがないとはいえ、現代人としてあんまりだと思う」とこの悲劇をまとめた石川さん。戊辰戦争中、江戸で唯一の戦場になった上野、寛永寺のお坊さんの言葉としてとても重く突き刺さります。

今日私たちが上野公園の文化施設で享受している教養や芸術は、戦争の理不尽さのうえに成り立っていることに思いを馳せる必要があるようです。本イベントに同行してみて、上野公園の見方が少し変わった気がしました。

石川さん、ありがとうございました! 「寛永寺僧侶と歩く上野公園めぐり」の取材レポートでした。

2時間のイベントとは思えないボリュームで、石川さんからはここでご紹介した何倍もの面白いお話を聞くことができました!

参加された皆さんは疲れた表情もなく、どなたからも大満足のオーラが出ていました。同行者のいる方は口々に感想を言い合っていたのが印象的です。

来年以降も「上野の山文化ゾーンフェスティバル」の一環として開催予定ですので、ご興味のある方はぜひ申し込んでみてください。

※山内各施設の開閉門及び開閉堂時間が異なりますので、訪問の際は寛永寺のHP をご確認ください。

その他のレポートを見る