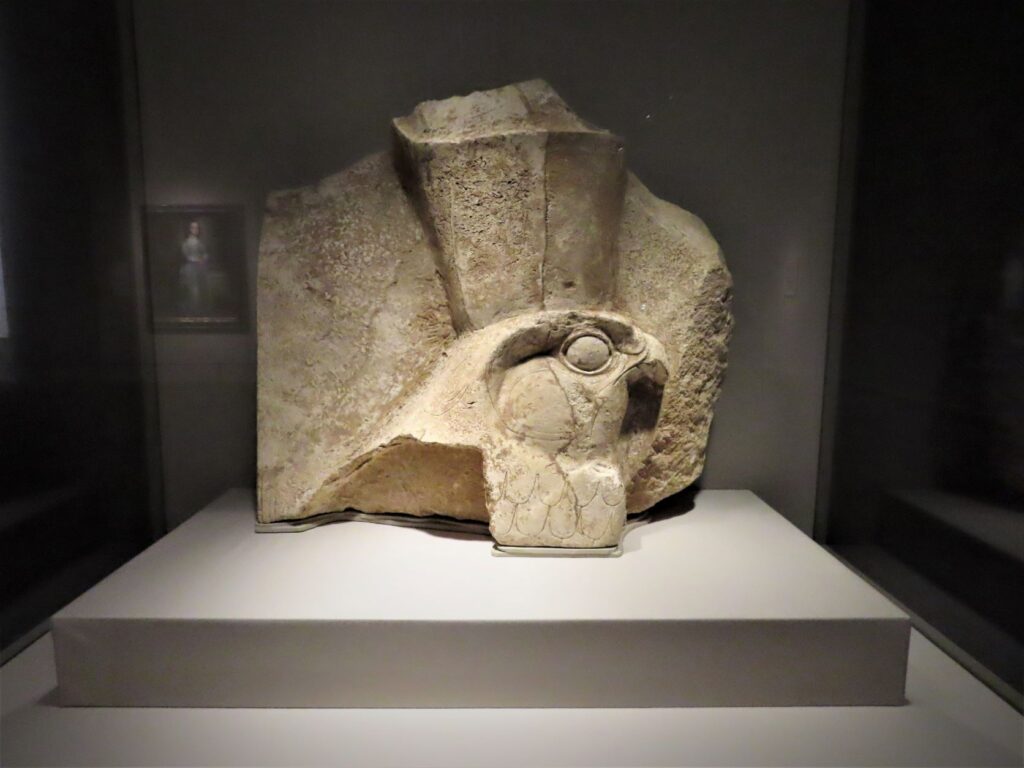

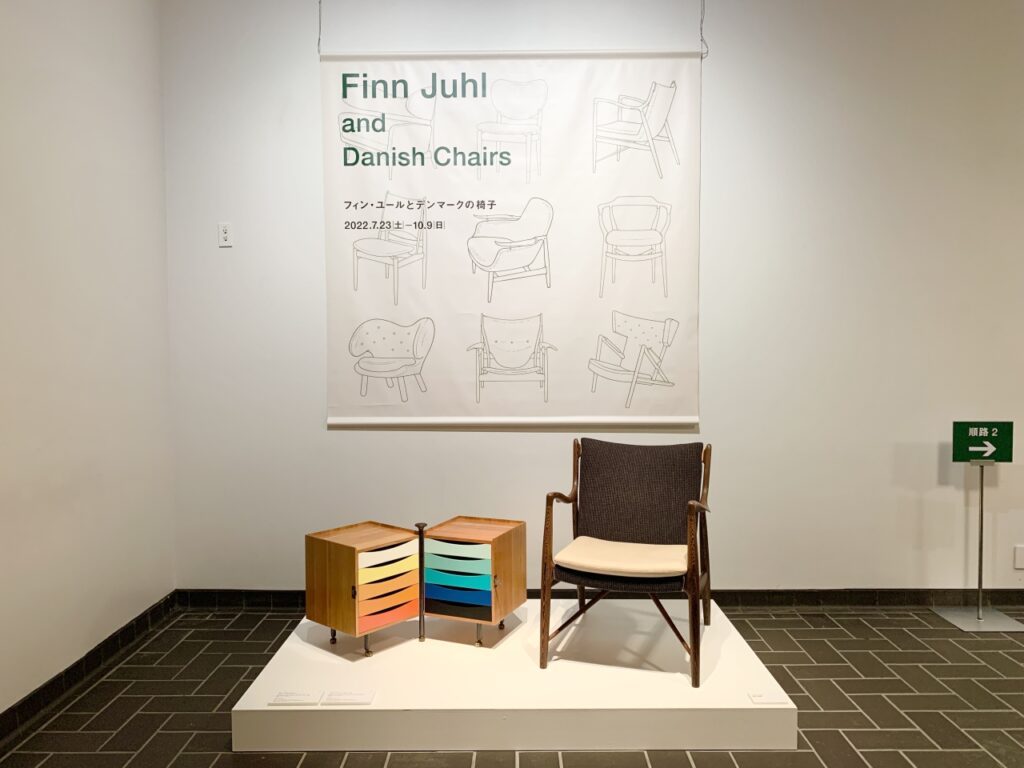

会場風景

会場風景

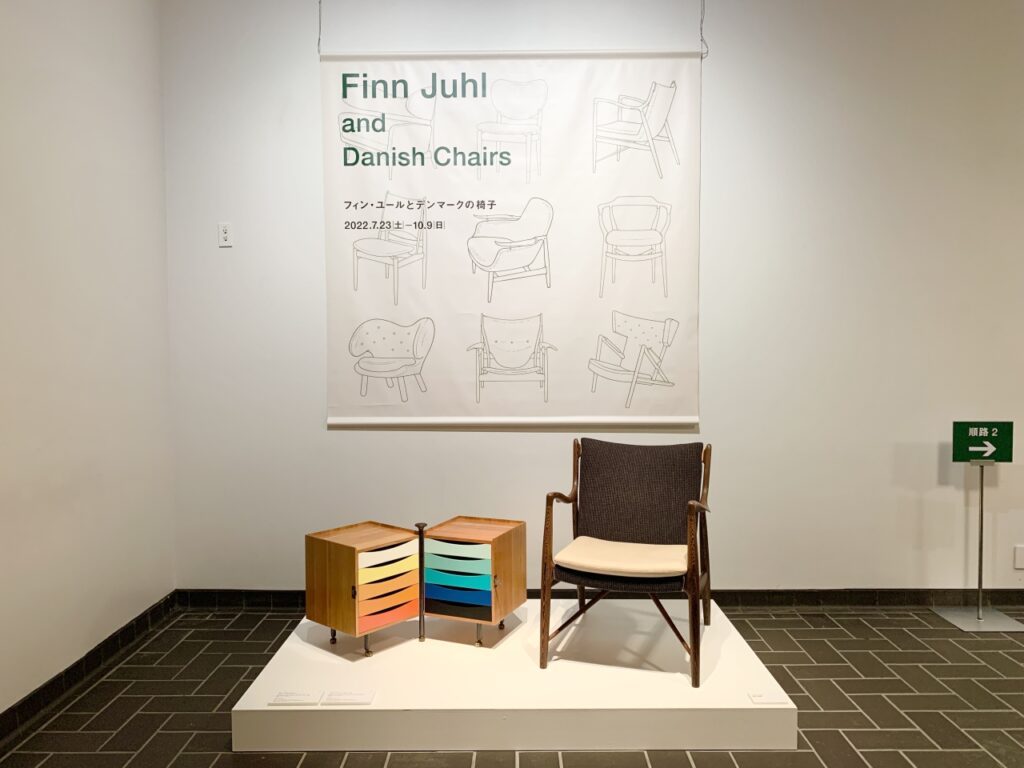

「家具の彫刻家」として知られるデンマークのデザイナー、フィン・ユールの作品を中心に、同国の家具デザインの歴史と変遷を紹介する企画展「フィン・ユールとデンマークの椅子」が、東京都美術館で2022年7月23日からスタートしました。

先立って行われた報道内覧会に参加してきましたので、会場の様子をレポートします。

あらゆる日常を支える「椅子」に焦点を当てた展覧会

会場風景

会場風景

デザイン大国として知られる北欧の国・デンマークでは、「居心地がいい、楽しい時間」を意味するHygge(ヒュッゲ)の価値観がライフスタイルに根付き、家具デザインの面でもシンプルな心地よさが追求されてきました。

とりわけ1940年代から60年代にかけて、デンマークでは歴史に残る優れた家具が多数登場する黄金期を迎えました。フィン・ユール(1912-1989)は、そんな黄金期を代表するデザイナーの一人です。

彼の生み出す家具は身体に心地よくなじむばかりでなく、優美な曲線を特徴としたモダンなデザインと芸術品のごときディテールの美しさが際立っていて、その造形美は「彫刻のよう」と評されています。

会場風景

会場風景

会場風景

会場風景

「フィン・ユールとデンマークの椅子」展は、デンマークの椅子をメインとした家具デザインの歴史と変遷をバラエティに富んだ作例とともに辿りながら、巨匠フィン・ユールのデザインの魅力に迫るもの。

展示の最後には、実際にデンマーク・デザインの椅子を体験できる特設コーナーも用意されています。

なお、展示品の多くは、北海道東川町が所蔵する世界的にも名高い「織田コレクション」からの出展です。本展の学術協力者の一人であり、椅子研究者の織田憲嗣氏(東海大学名誉教授)が研究資料として長年にわたり収集してきた20世紀の家具・日用品のコレクションで、東京でまとめて紹介するのは本展が初の機会となるとか。

第1章「デンマークの椅子──そのデザインがはぐくまれた背景」

本展は第1章から第3章までの3章構成となっています。

第1章 展示風景

第1章 展示風景

第1章「デンマークの椅子」は、ヨーロッパを席巻した合理主義・機能主義を掲げたモダニズム運動に、デンマークの若い建築家やデザイナーが触れるきっかけとなった1930年のストックホルム博覧会の紹介からスタートします。

伝統的な家具作りを継承しながら一般市民にデザインを開放するというデンマーク独自のモダニズム運動を主導し、伝統家具を研究・再構築する「リデザイン」の思想や人間工学に基づく方法論を提唱した「デンマークモダン家具デザインの父」と呼ばれるコーア・クリント(1888-1954)。

彼が初代教授をつとめた、デンマークの家具デザインの発展に最も影響したとされるデンマーク王立芸術アカデミー家具科の創設。

家具職人を効率よく育成し、技術の高さをアピールする展示会も頻繁に開催した家具職人組合の存在。

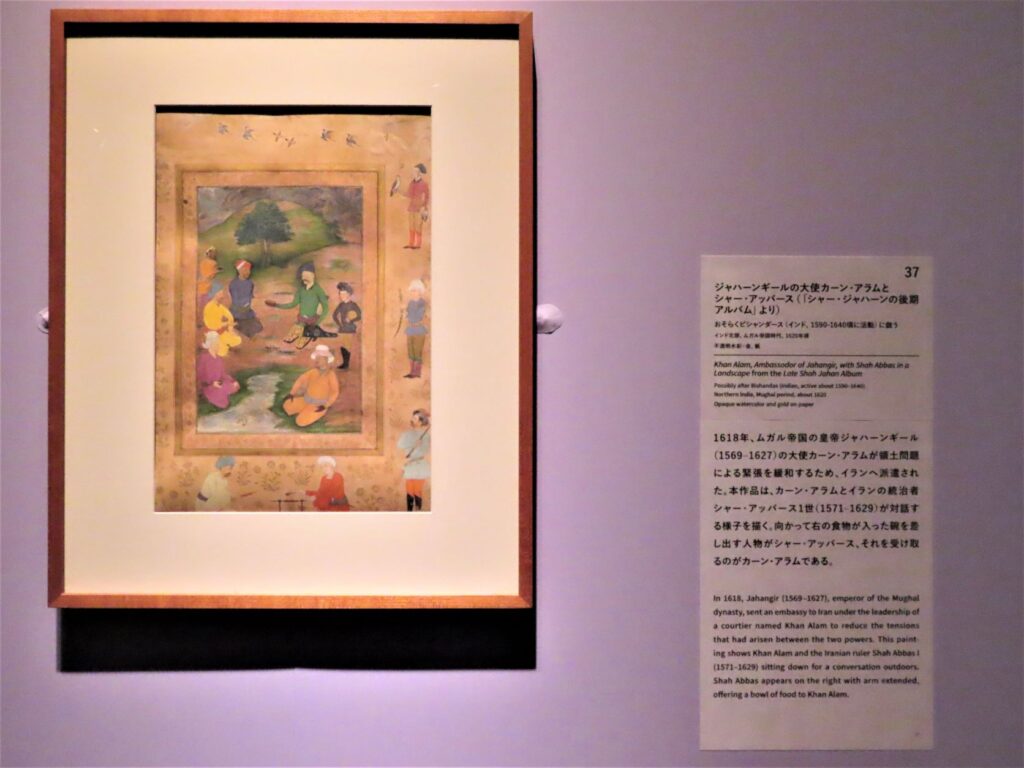

写真やポスター、出版物、映像などさまざまな資料とともに、世界中で愛されるデンマークの名作家具が生み出された背景を丁寧に振り返ります。

第1章 展示風景

第1章 展示風景

第1章 展示風景

第1章 展示風景

ここではコーア・クリントはもちろん、王立芸術アカデミー家具科の2代目教授となったオーレ・ヴァンシャー、一般庶民向けに余分な装飾を排した機能的な家具をデザインしたボーエ・モーエンセン、木材への深い造詣と抜群のクラフトマンシップで次々に名作家具を生んだハンス・J・ウェグナーなど、名デザイナーたちによるさまざまな椅子を一望できます。

ボーエ・モーエンセン《ハンティングチェア》1950年、織田コレクション(東川町)/幻の名作と言われたモーエンセンの代表作。

ボーエ・モーエンセン《ハンティングチェア》1950年、織田コレクション(東川町)/幻の名作と言われたモーエンセンの代表作。

座・背・足というシンプルな基本構造からなる椅子ですが、なかにはテニスのラケットに張るガットを使用したヘルゲ・ヴェスタゴード・イェンゼンの《ラケット・チェア》や、アイスのコーンのような形をしたヴェルナー・パントンの《コーン・チェア》、折り紙で作られたようなグレーテ・ヤルクの《プライウッドチェア》など、やや奇抜なデザインのものもあって実にバラエティ豊か。

ただ、奇抜であっても華美な印象はなく、デンマーク・デザインに共通する落ち着いた雰囲気をまとっています。

ヘルゲ・ヴェスタゴード・イェンゼン《ラケット・チェア》1955年、織田コレクション(東川町)

ヘルゲ・ヴェスタゴード・イェンゼン《ラケット・チェア》1955年、織田コレクション(東川町)

同章では、デンマークの家具デザイン黄金期の、驚くほど多様な思考と発想を感じることができるでしょう。

第2章「フィン・ユールの世界」

当時の家具デザイナーたちの多くは、コーア・クリントの門下生か家具工房の出身でした。

一方のフィン・ユールは美術史家を志望しながらも、父の勧めから建築を学ぶために1930年に王立芸術アカデミーに入学。建築事務所で建物の設計やインテリアデザインに携わりながら独学で家具デザインを学び、1937年、25歳のときに家具職人組合の展示会に初出品したという、異端の経歴の持ち主です。

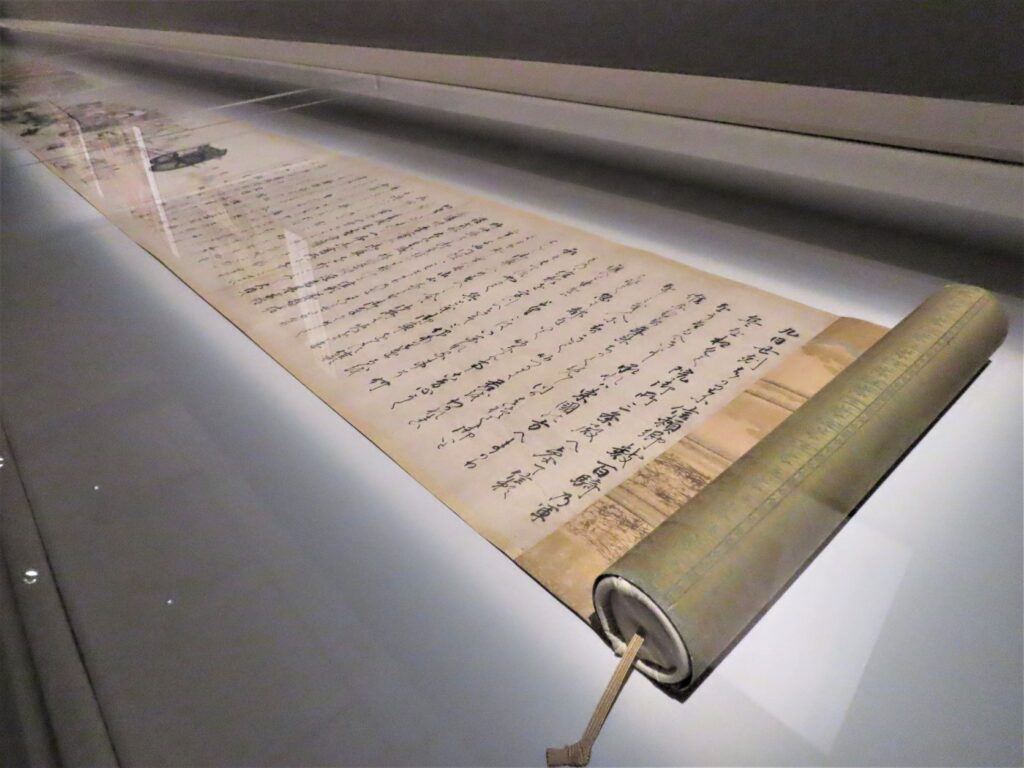

第2章 展示風景

第2章 展示風景

第2章「フィン・ユールの世界」は、そんな建築家、インテリアデザイナー、家具デザイナーであるフィン・ユールによる初期の建築ドローイングからスタートします。

1930年代後半、優れた家具職人ニールス・ヴォッターと組んでユニークなフォルムを探求した頃に生み出した、《イージーチェア No.45》《チーフテンチェア》《ペリカンチェア》など数々の代表作。

1942年にコペンハーゲン北部に建てられ、生涯の仕事場となった自邸(フィン・ユール邸)の設計。

国外で評価されるようになった1950年以降の仕事として、ニューヨークにある国際連合本部で手かげたインテリアデザインや、スウェーデン・スカンジナヴィア航空のオフィスや旅客機の客室デザインまで、フィン・ユールの幅広い活動の全貌を紹介しています。

(右)モーエンス・ヴォルテレン《コペンハーゲンチェア》1936年、織田コレクション(東川町)/ニールス・ヴォッターの製作。本作をきっかけにフィン・ユールはヴォッターと出会ったとされています。

(右)モーエンス・ヴォルテレン《コペンハーゲンチェア》1936年、織田コレクション(東川町)/ニールス・ヴォッターの製作。本作をきっかけにフィン・ユールはヴォッターと出会ったとされています。

フィン・ユール《イージーチェアNo.45》1945年、織田コレクション(東川町)

フィン・ユール《イージーチェアNo.45》1945年、織田コレクション(東川町)

フィン・ユール《チーフテンチェア》1949年、織田コレクション(東川町)

フィン・ユール《チーフテンチェア》1949年、織田コレクション(東川町)

「彫刻のよう」と評されるフィン・ユールの作品は、彫刻家ハンス(ジャン)・アルプなどの抽象彫刻のフォルムや内在する美学に大きな影響を受けているそう。

特に初期の作品は彫刻的なアプローチが顕著で、肘に沿う滑らかなアームや、ほっそりとシャープな脚部の流れるような曲線は、アルプの人体をモチーフにした彫刻のような、抽象化された身体を思わせます。

ハンス(ジャン)・アルプ《地中海群像》1941/65年、東京国立近代美術館/フィン・ユールが着想を得た彫刻や版画などの美術作品も展示。

ハンス(ジャン)・アルプ《地中海群像》1941/65年、東京国立近代美術館/フィン・ユールが着想を得た彫刻や版画などの美術作品も展示。

「椅子は単なる日用品ではなく、それ自体がフォルムであり、空間である」というフィン・ユールの言葉のとおり、有機的なフォルムをもつ彼の椅子は、座って心地よいだけでなく、建築や美術、日用品と濃密に響き合いながら空間の調和を生み出す点が大きな魅力となっています。

フィン・ユール邸の家具やインテリア、映像資料

フィン・ユール邸の家具やインテリア、映像資料

その魅力が顕著に表れているのが、フィン・ユール邸の関連展示。誰からも干渉されることなく自身の構想を具現化できる場所として、建物の設計だけでなく家具や日用品も自らデザインしたというこだわりの邸宅です。

ウィルヘルム・ルンストロームの絵画などの芸術作品も美しく配置され、緑豊かな森の景色と調和する邸宅の空間を紹介する映像資料からは、フィン・ユールのデザインに対する美学の一端を感じられるでしょう。

第3章「デンマーク・デザインを体験する」

第3章 展示風景

第3章 展示風景

フィン・ユールは椅子に対して「そこに座る人がいなければ、椅子はただの物にすぎない。人が座ってはじめて、心地よい日用品となる」と考えていたそう。

そんなフィン・ユールを特集している本展ならではのコーナーとして、第3章「デンマーク・デザインを体験する」では、日常の道具であり、使う人の暮らしを見据えてデザインされている椅子本来の役割に立ち返っています。なんと、30種類以上のデンマークの椅子に実際に座ることができるのです!

第3章 展示風景

第3章 展示風景

第3章 展示風景

第3章 展示風景

第3章 展示風景

第3章 展示風景

フィン・ユールはもちろん、第1章で目にしたデンマークの家具デザイン黄金期を支えたデザイナーたちの椅子がズラリ。社長席のような革張りの重厚な椅子もあれば、戸外制作にぴったりな折り畳みスツールもあります。

椅子に直に触れて、座りやすさや触り心地を確かめたり、座っている人の姿を観察してみたり。デザイナーたちがそれぞれ椅子をめぐる課題にどう向き合い、どう解決したのか。豊かな発想を体で味わうことができます。

第3章 展示風景

第3章 展示風景

第3章 展示風景

第3章 展示風景

ここで紹介されている椅子と照明器具は、現在もデンマークの製造会社によって製作され続けているものばかりです。

「世界で最も幸福な国」として知られるデンマーク。

価値観やライフスタイルが絶えず変化する世界において、シンプルなデザインと機能性、そしてどのような空間にもなじむ普遍的な親しみやすさをもつデンマーク・デザインが世界中に根付いているという事実は、私たちが快適に生きるためのヒントになるのかもしれません。

あらゆる日常を支える椅子という身近な家具にあらためて光を当てる「フィン・ユールとデンマークの椅子」展の開催は、2022年10月9日まで。

ちなみに本展の開催に関しては、2012年の東京都美術館リニューアルのおり、中央棟の1階「佐藤慶太郎記念 アートラウンジ」にフィン・ユールをはじめとするデンマークの椅子やテーブルを設置し、休憩コーナーを新設したことがきっかけといいます。

佐藤慶太郎記念 アートラウンジ ©東京都美術館

佐藤慶太郎記念 アートラウンジ ©東京都美術館

来館者がゆったりとした時間を過ごせる居心地のよいスペースにするため設置したそうですが、東京都美術館の建築と北欧家具の親和性の高さもさることながら、空間の印象を一変させる家具の力にも驚かされたとか。

本展に足を運んだら、ぜひ「佐藤慶太郎記念 アートラウンジ」も覗いてみてください。

企画展「フィン・ユールとデンマークの椅子」概要

| 会期 |

2022年7月23日(土)~10月9日(日) |

| 会場 |

東京都美術館 ギャラリーA・B・C |

| 開館時間 |

9:30~17:30(入室は閉室の30分前まで)※金曜日は9:30~20:00(入室は閉室の30分前まで) |

| 休館日 |

月曜日、9月20日(火)

※ただし、8月22日(月)、29日(月)、9月12日(月)、19日(月・祝)、26日(月)は開室 |

| 観覧料 |

一般 1,100円 / 大学生・専門学校生 700円 / 65歳以上 800円

※高校生以下は無料

※身体障害者手帳・愛の手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方(1名まで)は無料

※そのほか、詳細は展覧会公式サイトをご確認ください。 |

| 主催 |

公益財団法人東京都歴史文化財団 東京都美術館 |

| 展覧会公式サイト |

https://www.tobikan.jp/finnjuhl |

※記事の内容は取材日(2022/7/22)時点のものです。最新の情報は公式サイト等でご確認ください。

記事提供:ココシル上野

その他のレポートを見る