特別展「毒」

11月1日(火)~2023年2月19日(日)

国立科学博物館

Just another WordPress site

特別展「毒」

11月1日(火)~2023年2月19日(日)

国立科学博物館

約1年半の休館を経て本年に4月に再開館を果たした国立西洋美術館。

リニューアルオープン記念となる本展覧会は、開館100周年を迎えるドイツ・フォルクヴァング美術館との共同企画となる。

両館が誇る100点以上の名品を通じ、自然と人の対話から生まれた芸術の展開を辿るという試みだ。

今回は、開催前日に行われた報道内覧会の様子をお伝えする。

本展「 国立西洋美術館リニューアルオープン記念 自然と人のダイアローグ フリードリヒ、モネ、ゴッホ、リヒターまで 」はドイツ・フォルクヴァング美術館の協力を得て開催される。

フォルクヴァング美術館はドイツ・ハーゲンの銀行員の家に生まれたカール・エルンスト・オストハウス(1874-1921)が19世紀から収集した美術品を核としているが、一方国立西洋美術館もまた松方幸次郎(1866-1950)が欧州で集めた西洋美術を基にした美術館である。

つまり、両館はほぼ同時代を生きた個人のコレクションを基にしているという点で共通している。

オストハウスは炭鉱地帯で知られる地元のルール地方の人々にコレクションを開放し、また松方幸次郎も「共楽美術館」を構想して庶民に西洋文化を楽しむ機会を提供した。

ふたりの実業家が抱いた志は長い時を経て、本展覧会において邂逅した、とも言えるだろう。

本展のテーマは「自然と人」である。

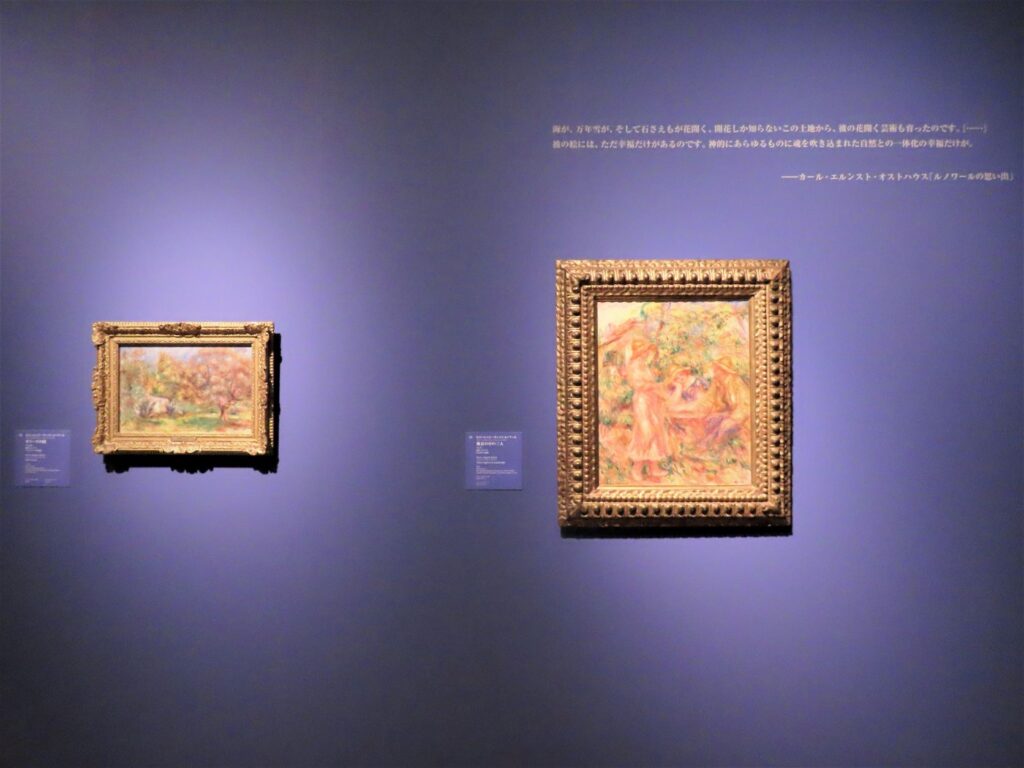

2つの美術館のコレクションという枠で切り出したさまざまな風景や自然のモチーフが、全4章という構成の中で互いに響き合う。ゴッホ、シニャック、クールベ・・・それらの作品の描き手は紛れもない西洋美術たちの「巨匠」たちである。

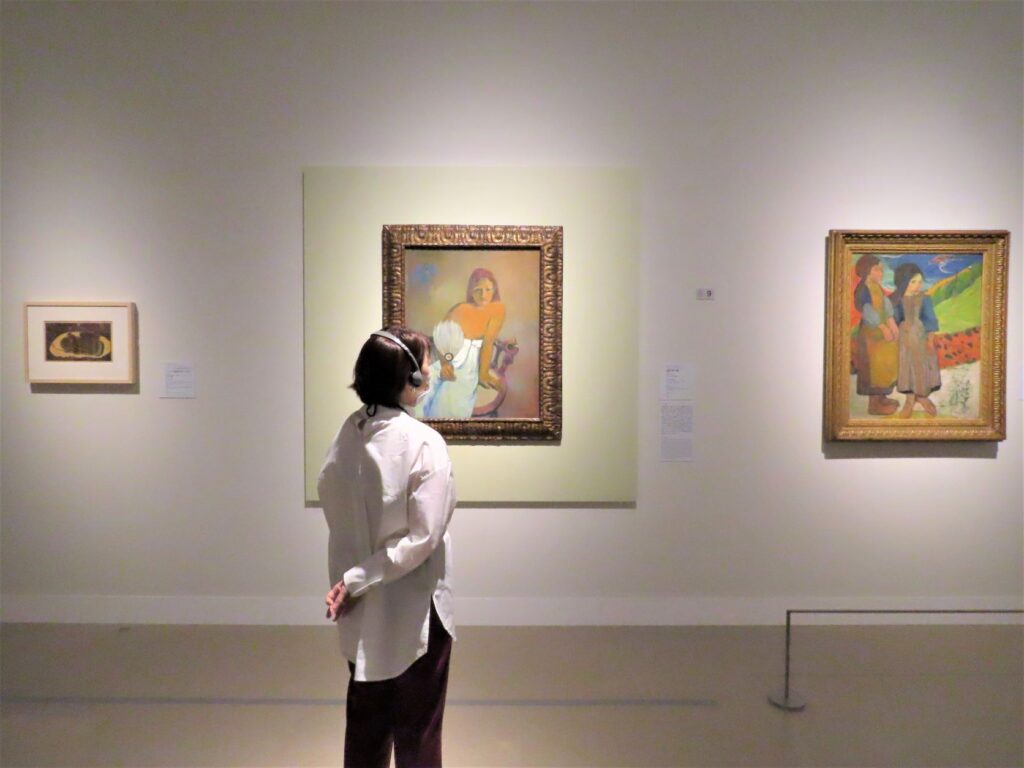

展示内容について、本展の担当研究員・陳岡めぐみ氏(国立西洋美術館 主任研究員)は、「本展は年代順ではなく、自然というものに繰り返しバリエーションを加えていくような構成とした」と語る。

例えば第1章「空を流れる時間」では絶えず移ろいゆく自然の諸相を示し、第2章「〈彼方〉への旅」では作家自身の五感と結びついた目に見えぬ心象風景を展観。続く第3章「光の建築」では秩序や法則など自然における永続的な要素を抽出し、最終章「天と地のあいだ、循環する時間」では自然の永続的なサイクルと人間の生命をリンクさせたような作品を見出すことができる。

「空」の表現から始まる自然への眼差しは、会場で歩みを進めることで私たち自身の精神の深層へと降り立ち、やがて光や宇宙の表現へと縦横無尽に変化していく。それはまるで、自然そのものをめぐる壮大な旅路のようだ。

本展では、ドイツ・ロマン主義から印象派、ポスト印象派、20世紀絵画まで、100点を超える作品によりヨーロッパの自然表現を紹介している。

ゴッホをはじめ、マネ、モネ、セザンヌ、ゴーガン、シニャック、ノルデ、ホドラー、エルンストなど、西洋絵画の巨匠たちの競演による多彩な自然をめぐる表現を堪能できるほか、両館それぞれが所蔵する同じ画家の作品を見比べることができるのもポイントだ。

そうした作品群の中でも白眉と言えるのが、フィンセント・ファン・ゴッホが晩年に取り組んだ風景画《刈り入れ(刈り入れをする人のいるサン=ポール病院裏の麦畑)》だ。晩年、精神を病んで療養中だったゴッホが「自然という偉大な書物の語る死のイメージ」を描出したという代表的な風景画の一作で、今回が初来日となる。

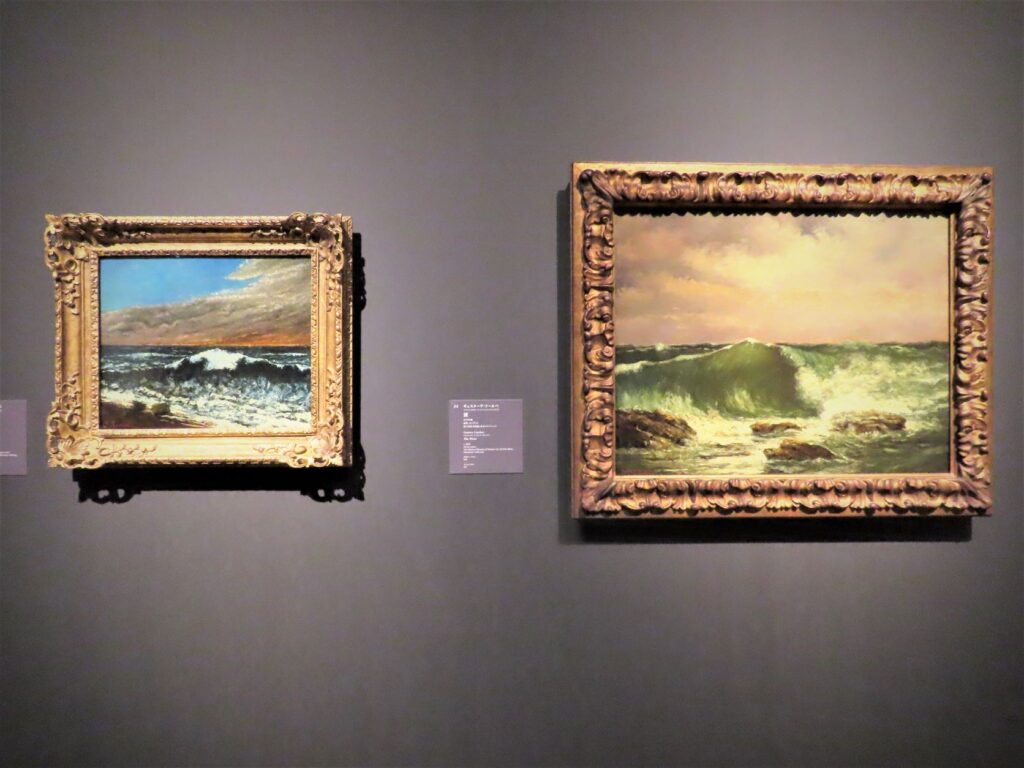

第二章で展示されるギュスターヴ・クールベの《波》もまた、単なる客観的事象を越えた、峻厳な自然の実相を私たちに示してくれる。

フランスの山岳地帯に育ったクールベにとって、長いあいだ未知の世界であった海。彼は1860年代後半から、この雄大なモチーフに本格的に取り組むようになったという。黒い青緑色をした海と灰色がかった茜色の空という色彩対比、さらに絵筆とペインティングナイフによる質感の描き分け・・・簡潔な構図でありながら作家のすぐれた技量がうかがえる作品だ。

最終章において圧倒的な存在感を放つのが、クロード・モネ《睡蓮、柳の反映》《睡蓮》、さらにドイツの女性写真家エンネ・ビアマンが一輪の睡蓮を撮影した写真が同時展示された空間である。

近年フランスで発見され、修復作業を経て2019年に初公開されたモネの《睡蓮、柳の反映》(1916)と有名な《睡蓮》が同空間で響き合い、私たちの心に不思議な感慨を呼び起こす。ここに示された自然の数々は非常に近接した、ミクロの視点によるものであり、壮大な「空」の展示から始まったこの旅路が終盤に差し掛かったことを感じさせる。

陳岡氏が「作品が出発点となった」と語る本展は、あくまで個々の作品が主役であるには違いないが、壁面には同時代を生きた詩人や芸術家たちの言葉が散りばめられ、さらに展示空間の各所にも冒険的な仕掛けを施したという。

展覧会のオープニングに際して陳岡氏は

「作品それぞれが対話をし合うような構成を心がけました。作品、テキスト、空間。全体の響き合いの中で展覧会を味わっていただければと思います」

と、本展の見どころについて総括した。

ぜひ、会場に足を運んで自然と人の響き合いを肌で感じていただければと思う。

| 会期 | 2022年6月4日(土)~9月11日(日) |

| 会場 | 国立西洋美術館 |

| 開館時間 | 9:30〜17:30 毎週金・土曜日は9:30〜20:00 ※入館は閉館の30分前まで |

| 休館日 | 月曜日、7月19日(火) (ただし、7月18日(月・祝)、8月15日(月)は開館) |

| 観覧料 | 一般2,000円、大学生1,200円、高校生800円 混雑緩和のため、本展覧会は日時指定を導入いたします。 チケットの詳細・購入方法は、 展覧会公式サイトのチケット情報をご確認ください。 ※中学生以下は無料。 ※心身に障害のある方および付添者1名は無料(入館の際に障害者手帳をご提示ください)。 |

| 展覧会公式サイト | https://nature2022.jp/ |

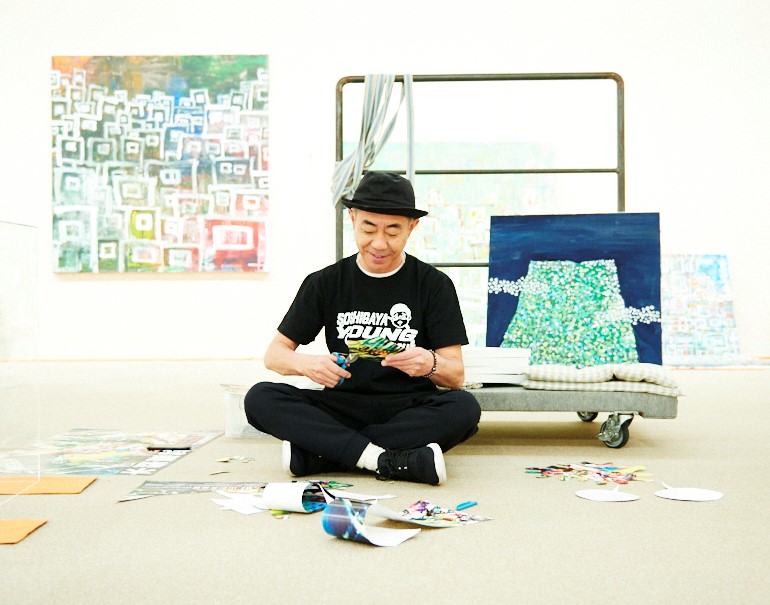

産経新聞社などが主催する「木梨憲武展 Timing-瞬間の光り-」が、6月4日(土)から26日(日)まで上野の森美術館(東京都台東区)で開催されます。2018年7月の大阪会場を皮切りに、全国20カ所の美術館を巡る美術展ツアーの最終会場として、いよいよ東京へやってきます。【URL】 https://www.kinashiten.com/

タレントとして活躍しながら、アーティストとしても国内外から高い評価を受ける木梨憲武さん。全国美術館ツアーは、2014年から2016年にかけて8会場を巡った「木梨憲武展×20years」以来2度目で、これまでに115万人以上を動員しています。展示作品や見せ方などは木梨さん自ら会場ごとに決定しており、これまで観たことがある方も、初めて観る方も楽しめる展覧会です。

海外の個展でも披露された大人気シリーズなど、絵画、ドローイング、映像やオブジェ等約200点が展示されます。東京会場にあわせ制作した新作も加わり、パワーアップした“木梨ワールド”を是非お楽しみください。

■プロフィール

木梨憲武/Noritake Kinashi

1962年、東京生まれ。とんねるずとして活躍する一方、アトリエを持ち画家としても活動している。1994年に「木梨憲太郎」名義で愛知県名古屋市で開催した初個展『太陽ニコニカ展』から日本国内では今回で9度の個展を開催。開催会場はのべ35会場目となる。アメリカ・ニューヨーク(2015年)およびイギリス・ロンドン(2018年)での2度の海外個展でも成功を収める。

メッセージ:2018年からスタートした『木梨憲武展 Timing』の最終開催となります、東京・上野の森美術館。新たな作品も描き加えました。PEACEな展覧会を目指します! ぜひ遊びに来てください。

■音声ガイド

LiLiCoさんが木梨さんとの楽しいトークで、皆さんを木梨ワールドにご案内! 木梨さんのインスピレーションの源、創作過程にも迫ります。笑いたっぷりの音声ガイド、ぜひ展覧会のお供にお楽しみください。

所要時間:約40分 / 貸出価格:600円(税込)

■チケット販売

・電子チケット「アソビュー!」 ※事前予約(日時指定)

https://www.asoview.com/channel/ticket/8X4S8pBQkR/ticket0000013211

※ご来場日の30日前より購入が可能

・プレイガイド

<日時指定券>

1期:6月4日(土)~6月10日(金) ※発売中

2期:6月11日(土)~6月17日(金) ※発売中

3期:6月18日(土)~6月26日(日) ※5月25日(水)10時より発売

ローソンチケット https://l-tike.com/kinashiten-tokyo/

【Lコード】1期:38301、2期:38302、3期:38303

【店頭販売】ローソン・ミニストップ店内Loppi

e+(イープラス) https://eplus.jp/kinashiten-tokyo/

【店頭販売】ファミリーマート店内マルチコピー機

チケットぴあ https://w.pia.jp/t/kinashiten-tokyo/

【Pコード】1期:562-267、2期:562-268、3期:562-269

【店頭販売】セブン-イレブン店内マルチコピー機(チケットぴあ)

※システム利用料、発券手数料がかかる場合があります

■「木梨憲武展 Timing-瞬間の光り-」概要

会期:2022年6月4日(土)~6月26日(日) ※会期中無休

会場:上野の森美術館(東京都台東区上野公園1-2)

開館時間:9時半~17時半 ※入場は閉館の30分前まで(金土日は19時まで)

公式HP: https://www.kinashiten.com/

公式SNS:@kinashiten(Instagram、Twitter、Facebook)

主催:産経新聞社、フジテレビジョン、イムラアートギャラリー、上野の森美術館

特別協力:キナシコッカ

協賛:ソニー・ミュージックエンタテインメント、ソニーマーケティング、野崎印刷紙業

入場料:一般2200円(土日2400円)、大学・高校生1500円(土日1600円)、中・小学生700円(土日800円)

※入場料は、すべて税込

※日時指定予約制

※未就学児および障がい者手帳をお持ちの方とその介護者1名は無料(要証明)

お問い合わせ:050-5541-8600(ハローダイヤル、全日/9時~20時)

記事提供:ココシル上野

「概要」浅草の花街は浅草寺の北側に位置する伝統と格式を誇る東京屈指の花柳界のひとつでございます。もてなしの心を第一に、最高の日本料理を提供する料亭文化の一役を担い、日々お座敷の華として活動しております。

「営業時間」営業日:月曜~金曜 10時00分~20時00分

休日:土曜、日曜、祝日

「公式ウェブサイト」http://asakusakenban.com

「交通アクセス」東武スカイツリーライン「浅草駅」より徒歩約10分

東京メトロ銀座線「浅草駅」1番出口より徒歩約10分

都営浅草線「浅草駅」A4出口より徒歩約15分

つくばエクスプレス「浅草駅」出口1番より徒歩約10分

「備考」当館には駐車場がありませんので、近隣の時間貸し駐車場をご利用下さい。

「マップ」

「イベント」00001c00000000000002000000541057

「概要」松竹歌劇団(SKD)出身者が創立したレビュー集団スタス。新しく“東京レビュー”として再出発する運びとなりました。今まで沢山の方に愛されてきたSKDレビューはラインダンスを始め、あらゆるジャンルのダンスをご覧いただけます。パワー溢れるレビューショーを、是非浅草でご堪能ください。

「公式ウェブサイト」公式HP https://tokyorevue.jp/ インスタグラム https://www.instagram.com/tokyorevue/

「イベント」00001c0000000000000200000054105e

「概要」大衆演劇を専門に上演している劇場です。月毎に公演する劇団が替わり、芝居の演目、舞踊歌謡ショーの内容を日替わりで上演しています。全国で有数の劇団が魅せる、剣と笑いと涙のお芝居・豪華絢爛舞踊ショーを是非どうぞ!

「営業時間」昼の部 12時00分~15時00分

夜の部 17時30分~20時30分

「入場・入園料」・大人

当日 2,100円

前売り券 2,000円

・小人(小学生まで) 1,100円

※予約席専用電話 03-3845-6421(受付時間:12時00分~19時00分)

「公式ウェブサイト」http://www.shinohara-engeki.jp/mokubakan.html

「交通アクセス」東京メトロ銀座線「浅草駅」 3番出口より徒歩10分

つくばエクスプレス「浅草駅」 A1出口より徒歩1分

東武スカイツリーライン「浅草駅」 正面出口より徒歩10分

都営浅草線「浅草駅」 A5出口より徒歩12分

「備考」駐車場はございませんので、近隣の駐車場をご利用ください。

「マップ」

「イベント」00001c0000000000000200000054109f

「概要」平成23年4月1日付で公益認定を受け、公益社団法人として寄席芸能落語の普及に寄与するとともに、新しい取り組みにも参加していきます。その一つが東京文化会館での音楽とのコラボレーション「創遊・楽落らいぶ」。今年は東京国立博物館で寄席芸能を紹介するワークショップも定期開催しています。

「公式ウェブサイト」http://www.geikyo.com

「マップ」

「イベント」00001c00000000000002000000541052

「概要」古典芸能を中心とする寄席芸能の普及向上を目的としており、落語はもちろん、太神楽、紙切り、漫才等幅広い演芸を寄席等で披露しております。

「公式ウェブサイト」http://rakugo-kyokai.jp

「交通アクセス」JR「御徒町駅」から徒歩5分

東京メトロ「上野広小路駅」・「湯島駅」より徒歩3分

「マップ」

「イベント」00001c00000000000002000000541074

「概要」伝統文化浪曲の発展と普及の為、日本唯一の浪曲定席木馬亭で毎月7日間、上野広小路亭・日本橋亭で毎月1回、浪曲協会広間にて毎週火曜日夜の公演などを開催しております。

「公式ウェブサイト」https://rokyoku.or.jp

「マップ」

「イベント」00001c00000000000002000000541092

「概要」一般社団法人漫才協会は、漫才を中心とする演芸の普及向上、継承と振興を図る為、漫才の公演をはじめ、人材育成・広報活動などを実施しています。毎月1日から19日まで、東洋館で「漫才大行進」を公演しております。

「公式ウェブサイト」http://www.manzaikyokai.org

「マップ」

「イベント」00001c0000000000000200000054105c