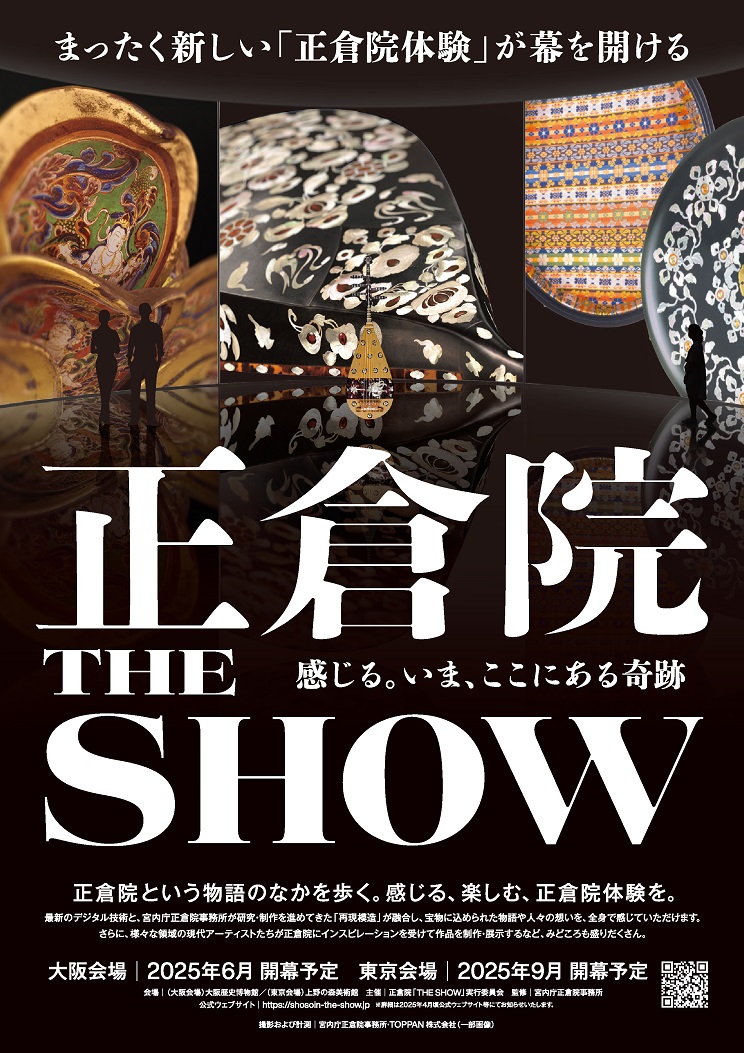

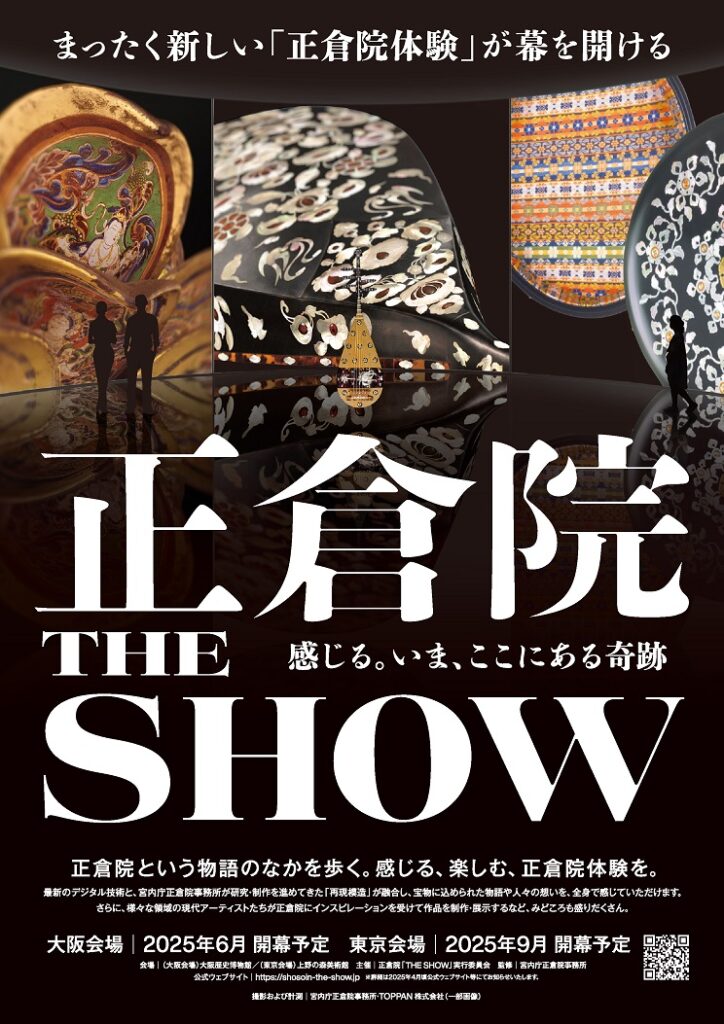

上野アーティストプロジェクト2024 ノスタルジア─記憶のなかの景色 8人の作家を通して、普遍的な原風景ーノスタルジアという複雑な感情が持っている意味と可能性を探ります。「懐かしさの系譜─大正から現代まで 東京都コレクションより」も同時開催

上野アーティストプロジェクト2024「ノスタルジア―記憶のなかの景色」

東京都美術館では、11月から来年1月にかけて、上野アーティストプロジェクト2024「ノスタルジア―記憶のなかの景色」を開催します。

シリーズ第8回目となる本展では、懐かしい風景、そしてノスタルジア(nostalgia 英語で郷愁の意味)について考えたいと思います。「ノスタルジア」とは、もともとギリシャ語の「ノストス(家に帰ること)」と「アルゴス(痛み)」の合成語で、故郷へと帰りたいが、けっして戻れない心の痛みのことを意味します。元々は望郷の思い、いわゆるホームシックと同じような意味でしたが、現代では二度と戻ることができない過去の記憶を、現在の風景や情景に重ね合わせて味わう、切なくも複雑な感情のことをいいます。

このノスタルジアを強く感じさせる風景、人のいる情景、幻想絵画などを描いてきた個性的な8名の作家たちを紹介します。日常の街の風景を愛しむように描いている阿部達也と南澤愛美。子どもたちのいる光にあふれた情景を描き出す芝康弘と宮いつき。幻想も含めて、それぞれ独特の「記憶のなかの景色」を表現している入江一子、玉虫良次、近藤オリガ、そして久野和洋。彼らは、それぞれの異なった道を歩みながら、どこか時空を超えたような、普遍的な原風景(人の心の奥底にある原初の風景)を探し求めているように思えます。本展では、彼らの作品を通して、あらためて、ノスタルジアという複雑な感情が持っている意味と可能性を探っていきます。

※「上野アーティストプロジェクト」は、「公募展のふるさと」とも称される東京都美術館の歴史の継承と未来への発展を図るため、公募展に関わる作家を積極的に紹介する展覧会シリーズです。2017年より毎年異なるテーマを設けて開催しています。

【展覧会のみどころ】

(1)ノスタルジアの多様さを知る

(2)リラックス・スペースでくつろいでノスタルジアを味わう

(3)「ノスタルジア展」で同時代作家の表現を、「懐かしさの系譜展」で近現代の歴史をたどる

【展示構成と出品作家紹介】(展示順)

第1章 街と風景 ―画家たちは、陽光によって変化する街の日常風景を、光、空気、水、色彩の微細な変化も含めて、丁寧に描き出しています。もしかしたら、未来にはなくなるかもしれないこの日常を慈しむ。それは、未来の視点から見た、かけがえのない現在へのノスタルジアともいえるでしょう。

■阿部達也 ABE Tatsuya

■南澤愛美 MINAMIZAWA Aimi

阿部達也 《多摩川 (東京都昭島市)》 2021年 油彩、カンヴァス 作家蔵 南澤愛美 《薄曇りの頃》 2022年 リトグラフ 作家蔵

第2章 子ども ―少年たちの遊ぶ姿、少女たちの静かで穏やかな憩いの様子など、過去の自分を現在の子どもたちに重ねて描く二人の作家の作品を紹介します。

■芝康弘 SHIBA Yasuhiro

■宮いつき MIYA Itsuki

芝康弘 《いつもの此の道》 2017年 紙本彩色 東京オペラシティ アートギャラリー蔵 宮いつき 《晩夏》 2003年 紙本彩色 個人蔵

第3章 道 ―幻想も含めて、ノスタルジアを表現している多様な絵画を展示します。今は失われてしまった過去に強く恋焦がれる気持ちは、やがて現実を超えた幻想的な風景に至る道を見いだしていきます。

■入江一子 IRIE Kazuko

■玉虫良次 TAMAMUSHI Ryoji

■近藤オリガ KONDO Olga

■久野和洋 KUNO Kazuhiro

入江一子 《イスタンブールの朝焼け》 1975年 油彩、カンヴァス 入江一子シルクロード記念館蔵 玉虫良次 《epoch》(部分) 2019-23年 油彩、カンヴァス 作家蔵 近藤オリガ 《月下のレモン》 2022年 油彩、カンヴァス 個人蔵 久野和洋 《地の風景・刻刻》 2004-05年 油彩、カンヴァス 名古屋画廊蔵

◆開催概要

■展覧会名:上野アーティストプロジェクト2024「ノスタルジア―記憶のなかの景色」https://www.tobikan.jp/exhibition/2024_uenoartistproject.html

[同時開催] 懐かしさの系譜―大正から現代まで 東京都コレクションより Tokyo Metropolitan Collection Exhibition: Genealogy of Nostalgia ― From the Taisho Era to the Present

東京都が所蔵するコレクションの中から、昔日の情景をとらえた絵画などにくわえ、現代の都市郊外を映した写真を紹介します。大正期から現代にいたる日本の風景をたどることにより、人々がそれらの中に見出してきた「懐かしさ」とは何であるかについて、あらためて考えようとするものです。

川瀬巴水や土門拳が捉えた、近代化の中で消え去った大正・昭和戦前期の情景への「懐かしさ」、戦後一気に流入したアメリカ文化に対する「懐かしさ」、そして、高度経済成長を背景に均質化と変貌を繰り返す都市や郊外の街並みに向けられた「懐かしさ」。それぞれの「懐かしさ」は、時代も様相も全く異なるものであるにも関わらず、誰の心にも芽生え得る共通した情感なのかもしれません。懐かしさの多様性と不変性を考える本展が、激動の近代、現代社会を生きている私たち自身を振り返るきっかけになれば幸いです。

懐かしさの系譜─大正から現代まで 東京都コレクションより ◆主な出品作品

川瀬巴水 《雪に暮るる寺島村》 1920年 木版 東京都江戸東京博物館蔵 中原實 《ノスタルジア》 1924-25年 油彩、カンヴァス 東京都現代美術館蔵 【開催概要】

◆関連事業

■トーク、レクチャー

1 アーティストトーク「作家が語るノスタルジア1」

2 アーティストトーク「作家が語るノスタルジア2」

3 アーティストトーク「作家が語るノスタルジア3」

4 担当学芸員によるレクチャー「ノスタルジアと作家たち」

*内容は変更する場合があります。https://www.tobikan.jp/exhibition/2024_uenoartistproject.html

=================

■ダンス・ウェル 【事前申込制】

会場:東京都美術館ギャラリー、スタジオ

=================

講師紹介

酒井直之

東野祥子

■東京都美術館 https://www.tobikan.jp/exhibition/2024_uenoartistproject.html

【公益財団法人東京都歴史文化財団】プレスリリース より

その他の展覧会情報を見る