国立科学博物館

東京・上野の国立科学博物館では2022年11月1日(火)~2023年2月19日(日)の期間、特別展「毒」が開催されています。

地球上に存在するさまざまな「毒」を、動物学、植物学、地学、人類学、理工学のスペシャリストたちが徹底的に掘り下げて紹介する本展。

開幕に先駆けて行われた報道内覧会に参加してきましたので、展示内容や会場の様子など、感想を交えつつレポートします。

毒・毒・毒…あらゆる毒を横断的に解説する特別展

動物、植物、菌類、鉱物、さらには人工毒など、自然界や人間社会に存在するさまざまな「毒」は、大まかにまとめると「ヒトを含む生物に害を与える物質」として理解されています。

特別展「毒」は、そんな毒をもった生物や毒性ある物質を集め、毒の多様性を紹介するにとどまらず、毒とともに進化してきた生物の歴史や、古代より毒を、時には武器、時には薬として使用してきた人間と毒との関係など、「毒とはいったい何か?」を多角的に解説するもの。

毒をテーマにした特別展は、国立科学博物館では初の試みとなります。

登場する毒の総数はなんと250超え!

動物学、植物学、地学、人類学、理工学と、各研究部門のスペシャリスト9名による国立科学博物館ならではの網羅的な解説や、貴重な標本資料などが楽しめる内容になっています。

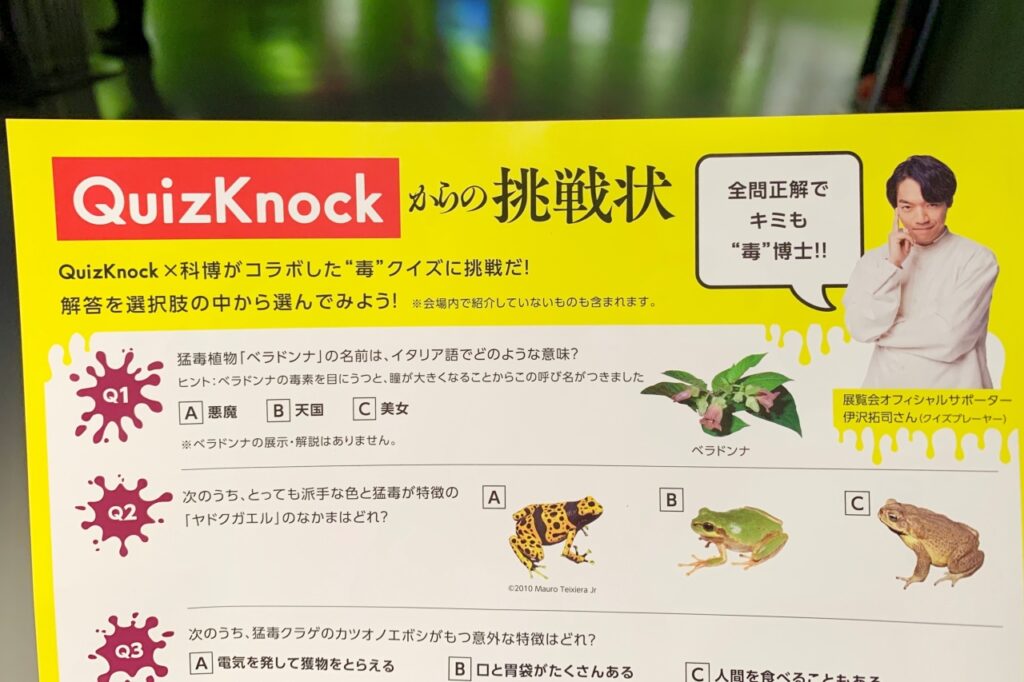

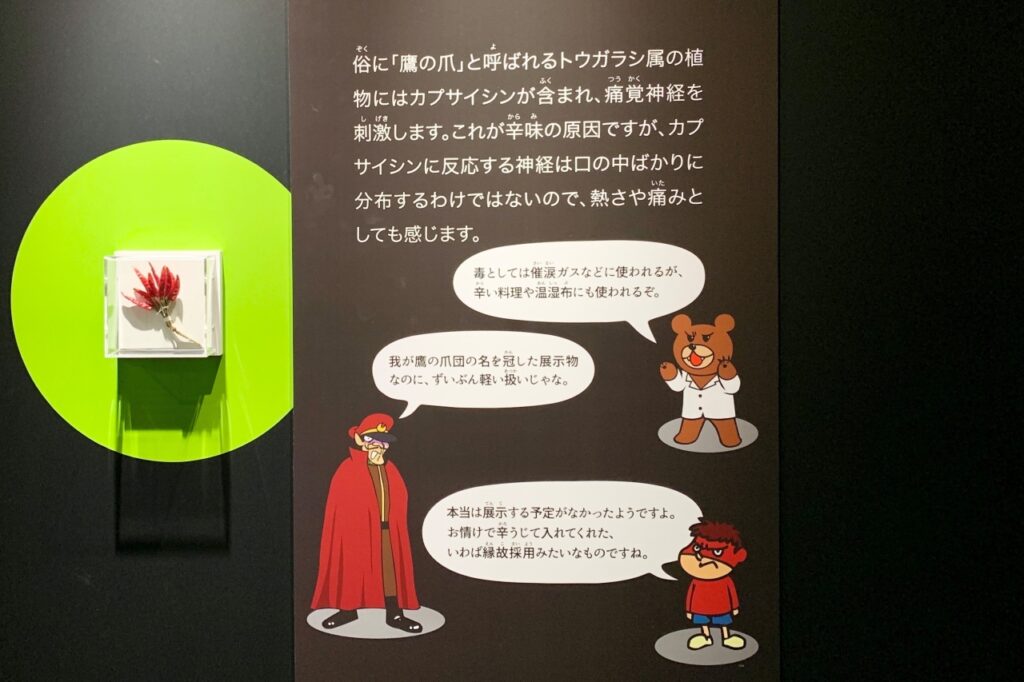

会場内では、クイズ王・伊沢拓司さん率いるQuizKnockが出題する「毒クイズ」を解きながら毒の知識を深められるほか、アニメ「秘密結社鷹の爪」シリーズでおなじみの「鷹の爪団」が世界征服に使えそうな毒を探索するついでに、会場内のあちこちに登場して毒の世界に対して面白いコメントを残してくれています。

また、今回が初の博物館音声ガイドとなる声優の中村悠一さんによる音声ガイド、毒がテーマの大人気小説『薬屋のひとりごと』のイラストを手掛ける、しのとうこ先生による描き下ろしイラストが楽しめるなど、さまざまなクリエイターが本展を盛り上げています。

報道内覧会前に行われたオープニングトークでは、本展の監修統括をつとめた国立科学博物館 植物研究部長の細矢剛さんと、本展のオフィシャルサポーターに就任した伊沢拓司さんからメッセージをいただきました。

細矢さんは、「この展覧会は、毒の多様性・多面性を理解してもらいたいと考えて企画されました。毒というのは物質ではありますが、自然の働き・営みというものを理解するために生み出されたアイデア・概念と考えることもできると思います。毒と向き合う姿勢は科学そのものです」と本展の企画意図を語ります。

科博の各研究部門を横断する企画ということで見せたいネタが多すぎ、情報の厳選や展示にストーリー性をもたせることに苦労したとのこと。

伊沢さんは、毒に対して「子どもの頃から恐怖を感じつつも、同時に魅力的で惹かれてしまう存在」というイメージをもっていたそう。本展を鑑賞してみて、「展示が重厚です! 子どもから大人まで楽しめるギミックが用意されている。見ごたえがあるので2時間は(鑑賞の)時間をとっていただきたい。僕は展示を一周するのに3、4時間はかかるかな」と内容の充実ぶりをアピールします。

「毒というと怖い印象があるので、もしかすると親御さんが子供に見せたくないと思ってしまうかもしれませんが、大事なのは正しく知って正しく恐れること。なんとなく恐れるのではなく、正しく知って、日常の中にある毒から我々は逃れられないからこそ、うまく付き合っていくこと(の大切さを)を、知識を得ながら感じていただければ嬉しい」と締めくくりました。

ハブやスズメバチの大迫力の拡大模型が来場者をお出迎え!

本展は第1章~第4章、終章の全5章構成となっています。

毒とはどんなものか、その概念をつかむための動画やパネルが用意された「第1章 毒の世界へようこそ」では、室内や身近な野外で私たちが出会いそうな毒を紹介する「生活の中の毒」のパネルが人気を集めていました。

パネルを見て、「かびたパン」「一酸化炭素」などはフムフムといった感じですが、「ブドウ」や「ピーナッツ」など普段なにげなく食べている食材も例として挙がっていてギョッとします。(これがどんな毒になるのかは展示の最後で明かされています)

毒に対して、サスペンスで事件に用いられる毒薬や毒ヘビ、毒グモなど、なんとなく非日常のイメージをもっていましたが、「言いすぎかもしれませんが、私たちは毒に囲まれて生活しています」と解説にあるとおり、全くそんなことはないというのが早速分からされる導入部です。

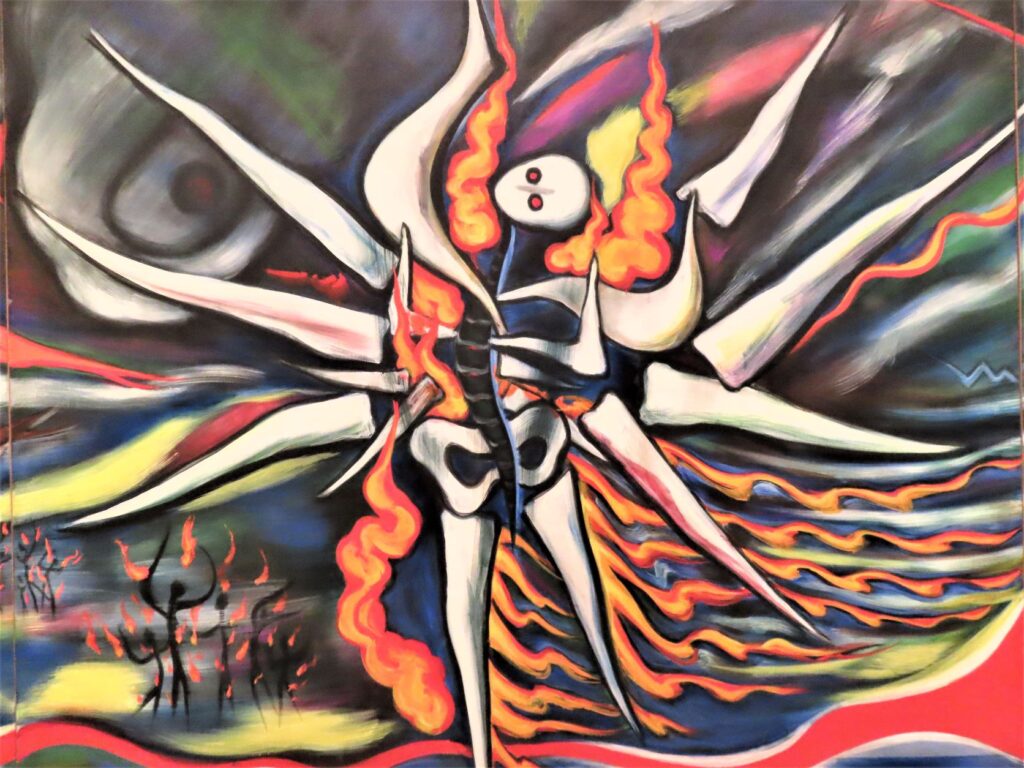

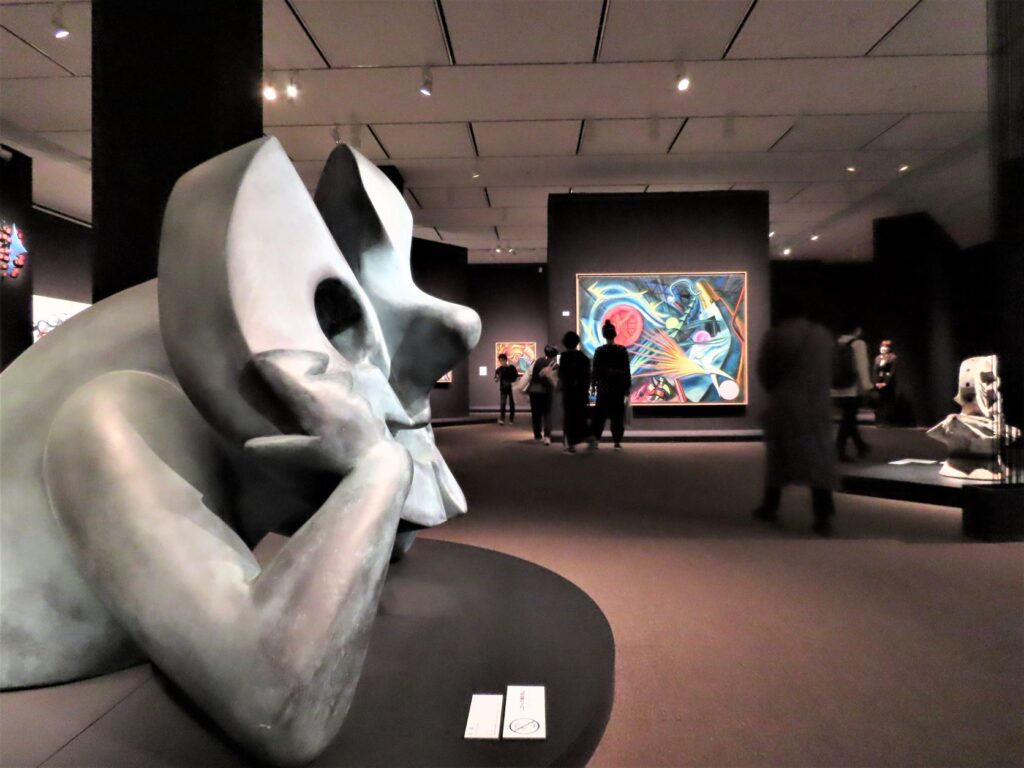

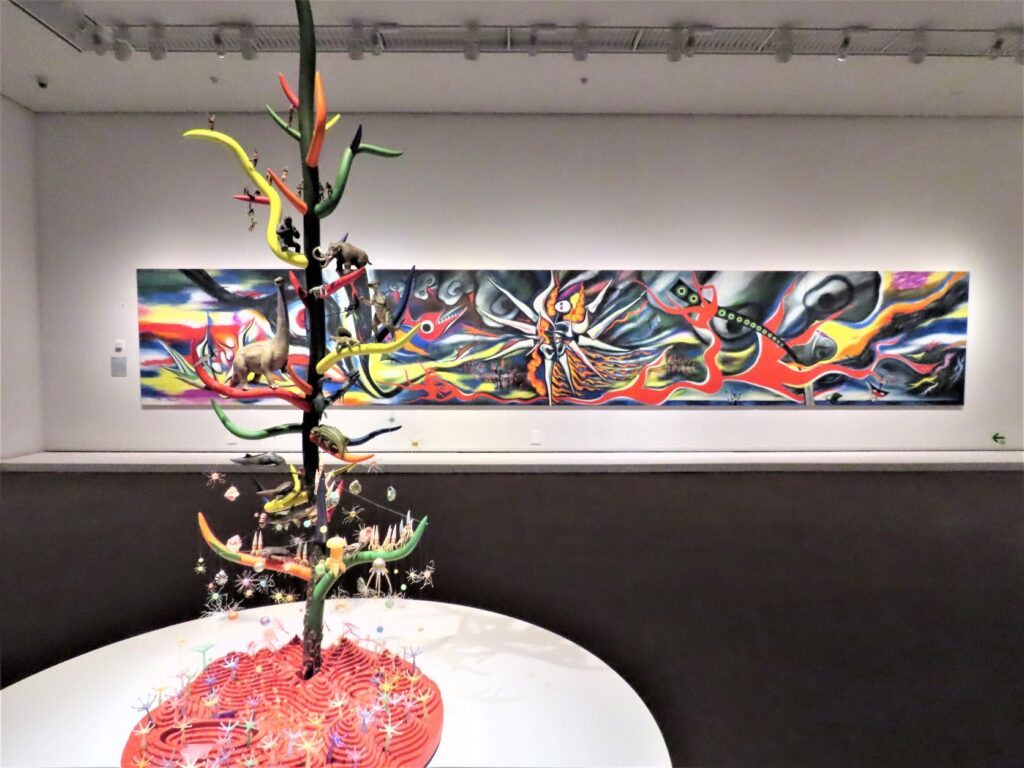

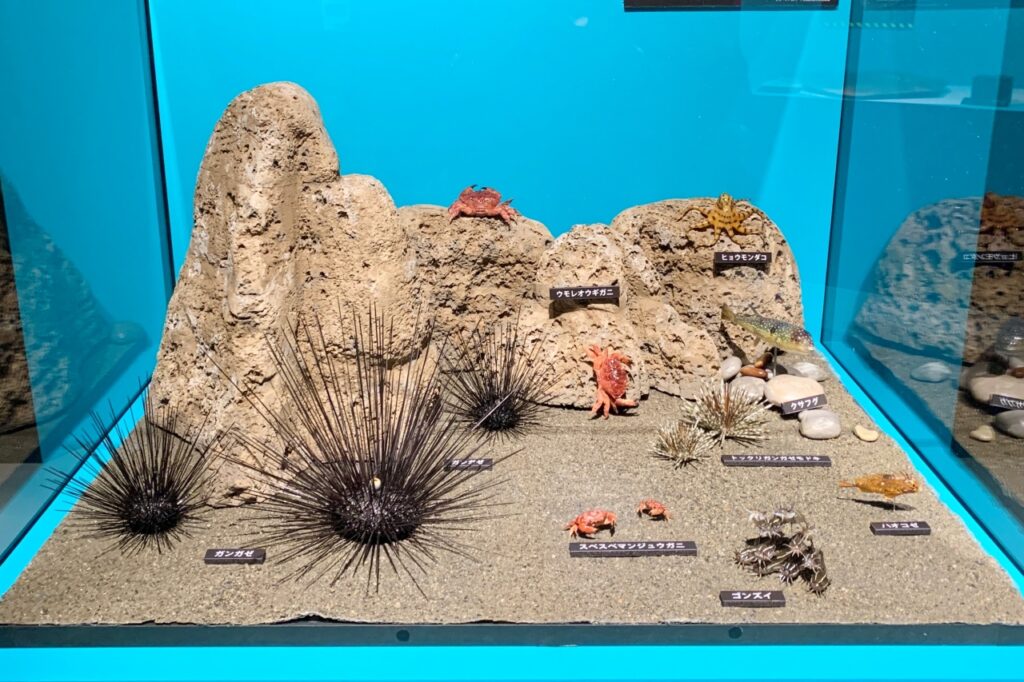

続いて本展のメインともいえる、私たちの周りのさまざまな毒や毒をもった生物を紹介する「第2章 毒の博物館」エリアに突入します。

ここでは、獲物の捕獲や無力化に用いられる「攻めるための毒」と、外敵から身を守るために用いられる「守るための毒」の解説のために制作された圧巻の拡大模型が登場!

実物比の約30倍のハブ、約40倍のオオスズメバチ、約70倍のセイヨウイラクサ、約100倍のイラガの幼虫の4体がありました。

キバや針をむき出しに襲い掛かろうとしているハブとオオスズメバチの模型のディティールには目を奪われます。躍動感がすごい……!

「日本の三大有毒植物」や、その毒性を遥かにしのぐ世界の有毒植物、毒をもつ世にも珍しい鳥類「ズグロモリモズ」、食用キノコと間違われやすい毒キノコ、かつて不老不死の薬だと信じられた猛毒の水銀など、バラエティに富んだ毒が次々に登場して知識欲が大いに刺激されます。

面白かったのは、「毒のカクテル」と表現される多様な化学物質がブレンドされた毒をもつハチにまつわる展示の一画にあった、「シュミット指数」についてのコラム。

シュミット指数とは、アメリカのジャスティン・シュミット博士(1947-)が「どのハチに刺されるのが一番痛いのか」という疑問に対し、実際にハチに刺されてみる(!)ことで痛みを相対的に数値化したもの。(この研究で博士はイグノーベル賞を受賞したそうです)

「カッと熱くなるような鋭い痛み。まろやかなハヴァティチーズだと思って食べたら、極辛のハラペーニョ入りチーズだったような」など、シュミット指数に添えられた比喩表現が妙に巧みなのが笑いを誘います。

人間は毒によって進化した生物? 人間の歴史は毒とともにあった

たっぷりの毒知識を入手できる大満足間違いなしの第2章を抜けても、まだまだ展示は続きます。

ここまで生物や鉱物の世界を探検しているような空間演出でしたが、「第3章 毒の進化」からは一転、清潔感のあるラボのような雰囲気に。

ここでは毒のある生物への擬態や、有毒生物からの毒の盗用、毒に耐える性質の獲得、毒を利用した種子の散布戦略など、毒がきっかけとなった進化の例を紹介しています。

たとえば、多くの生物に必要不可欠な酸素にも実は毒性があります。私たちヒトも、毒に適応して進化した生物だったのです。

また、自身が有毒動物であることを周囲に伝え、無用な争いを避ける効果がある「警告色」をもつように進化したのは、キオビヤドクガエルやアカハライモリ。

キオビヤドクガエルの「黄色×黒」の警告色は、オオスズメバチなど他の生物にもよく見られますが、アカハライモリは「赤×黒」。この違いには何か理由があるのかと思っていましたが、要は「明るい色と暗い色のコントラスト」が重要なのだとか。

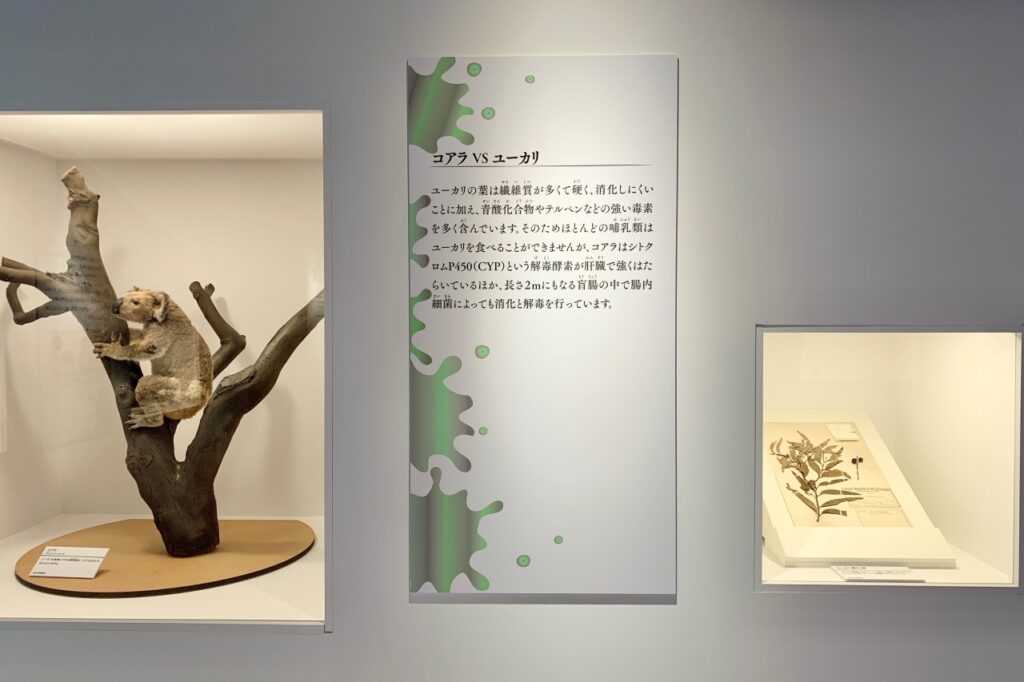

毒に耐える性質の獲得の例としては、「ユーカリVSコアラ」の展示がありました。

ユーカリは葉が硬く、繊維質が多く栄養素も少なく、さらには毒性をもつ化学物質が多く含まれるなど、草食動物から身を守る防御戦略が徹底しています。そのユーカリ林で繁殖したに成功したコアラは、ユーカリの葉の毒に耐えるさまざまな特徴を発達させた対ユーカリのスペシャリスト。かわいい顔でも体の中は強靭なんですね……!

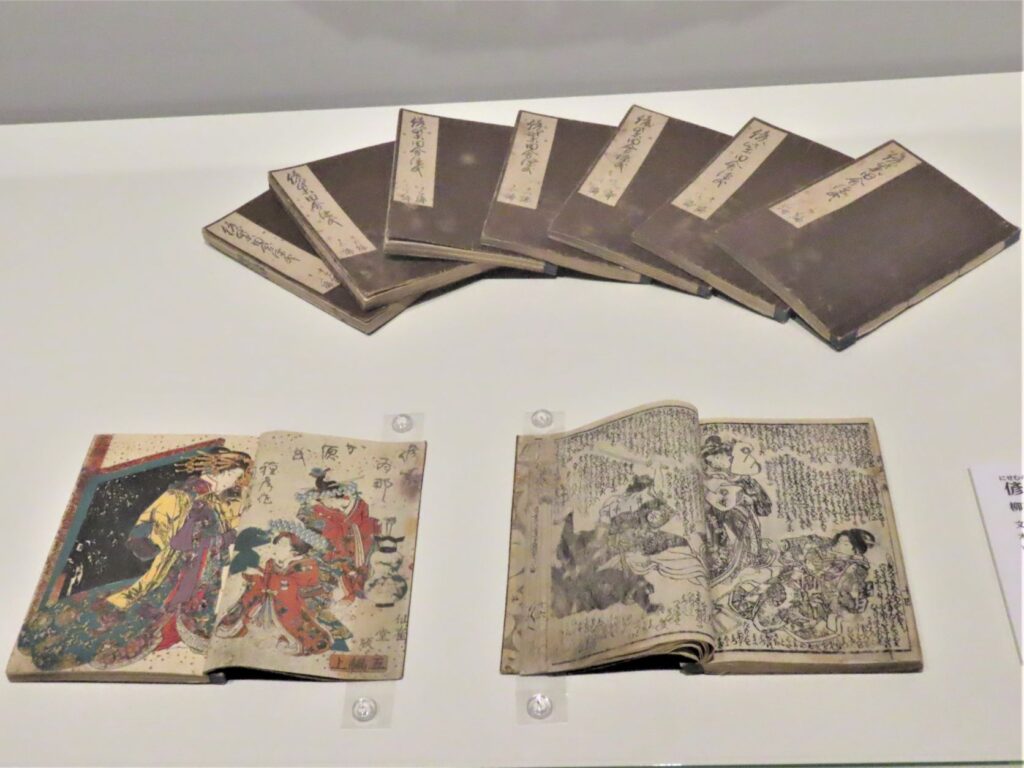

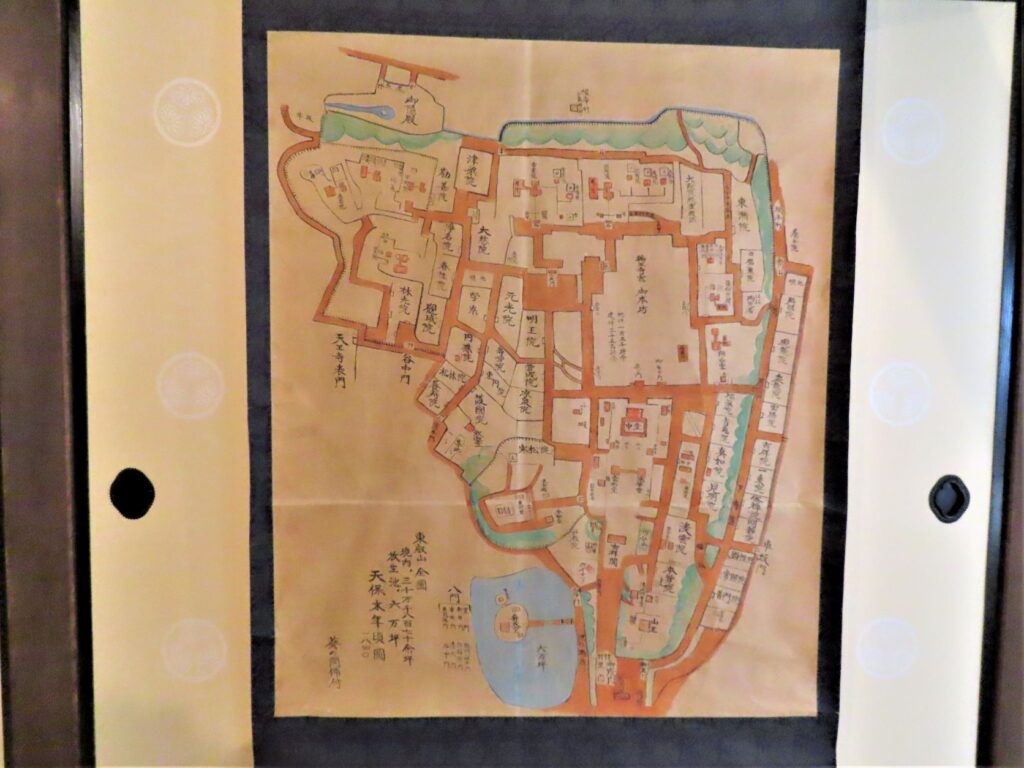

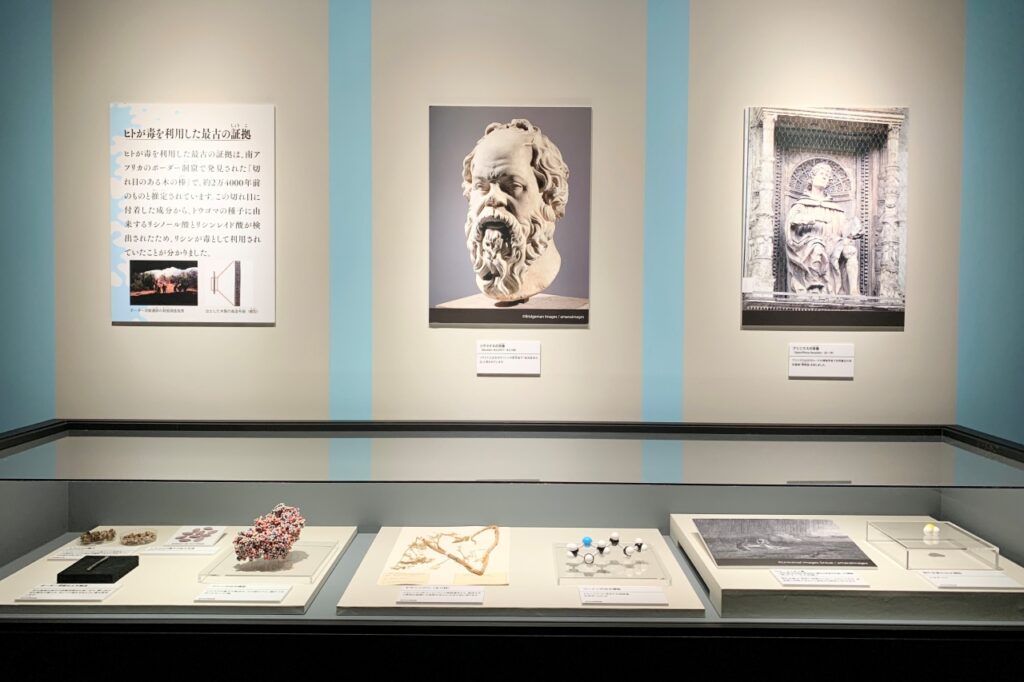

「第4章 毒と人間」は、狩猟や戦に利用したり、「毒」を研究することにより薬を生み出したりと、私たち人間にとって毒とはどんな存在だったのかを振り返りながら、科学の進歩による毒の解明、その利用など、「毒」の研究についても紹介するエリアです。

南アフリカのボーダー洞窟で発見された約2万4000年前の「切れ目のある木の棒」のレプリカが、人が毒を使用した最古の証拠として展示されていて、人間と毒との長い歴史を感じます。

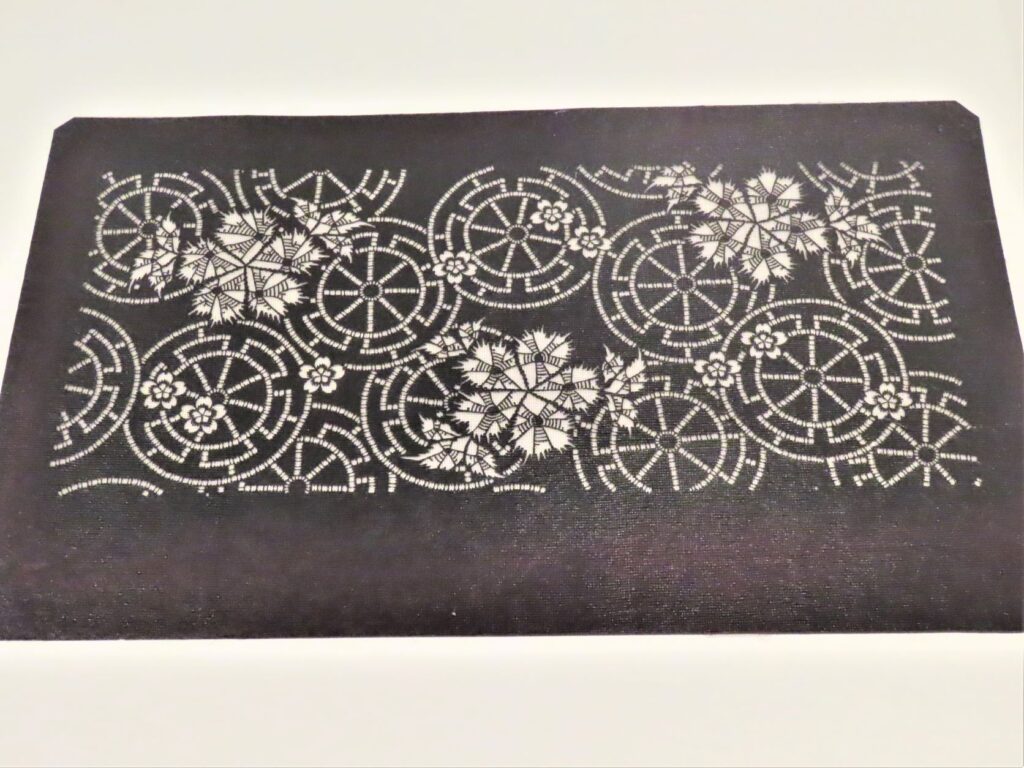

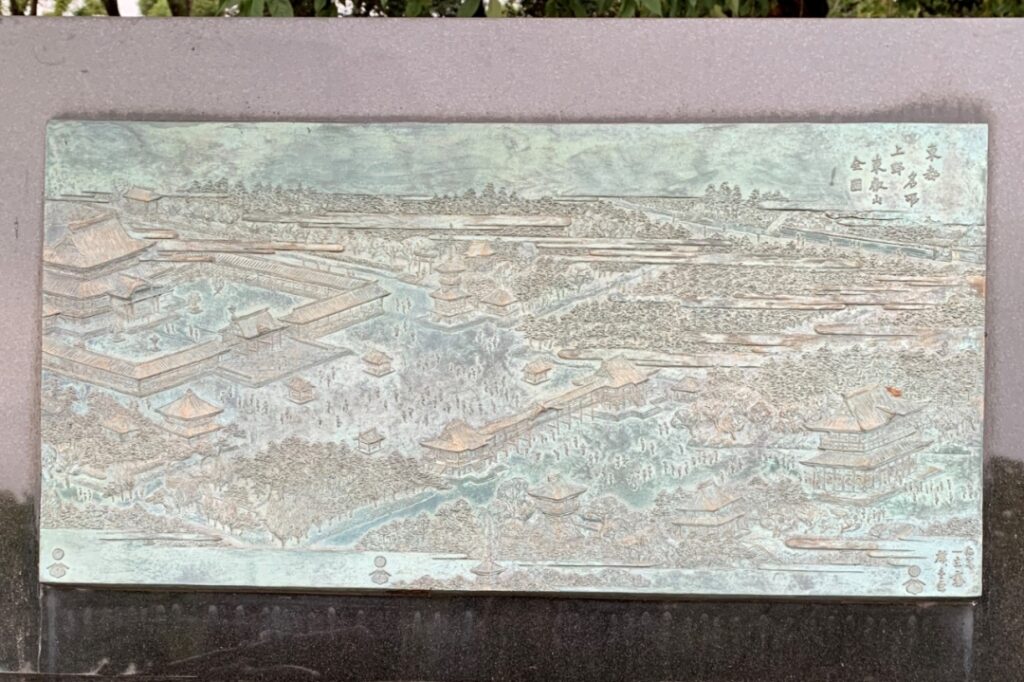

鉛や水銀など毒性がある成分が含まれる白粉が使われていた江戸時代の「おしろい文化」や、1890年に日本で発明された、植物が捕食者から身を守るために合成している毒を使った蚊取り線香など、日本文化と毒との関係も興味深いものでした。

毒の除去、無毒化によって本来なら食べられない生物を食材として生かしている「毒生物料理」の技の紹介も。

フグやウナギは知っていましたが、少し前に日本で大ムーブを巻き起こしたタピオカの原料であるキャッサバも無毒化が必要な作物だったとは……。人間の食に対する飽くなき探求心が、毒性を乗り越える原動力になっていたことが分かります。

ここまでの展示で、私たちのまわりは毒だらけだということがはっきりと理解できます。今でも新しい毒が生まれたり、発見されたり……ヒトは生きていく限り、毒と付き合っていかざるを得ないことが身に染みたところで、展示はラストの「終章 毒とはうまくつきあおう」へ。

会場全体を振り返り、毒というのはどういう存在か、毒から逃れられない私たちが毒とどう向き合っていくべきかをあらためて考えるための象徴的な毒の展示が、本展を締めくくります。

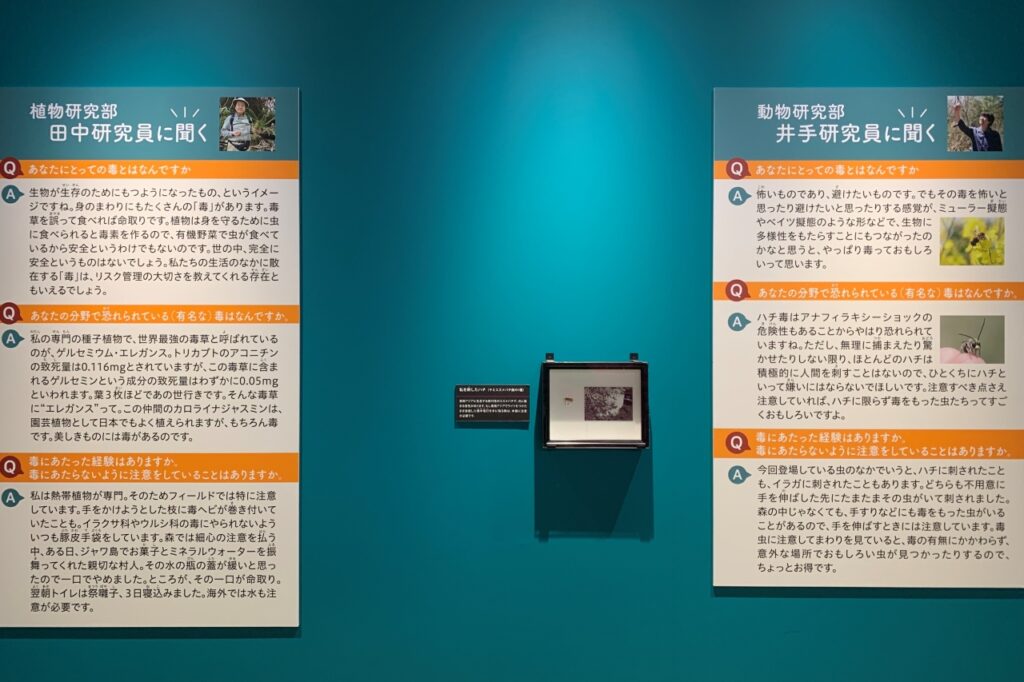

展覧会特設ショップへ向かう途中にある第2会場では、本展を監修した9名の研究員と「鷹の爪団」にとっての「毒」とは何かを聞いたインタビューを読む(見る)ことができました。

特に「毒にあたらないように注意していることはありますか?」という質問への回答は、研究者ならではの体験を交えたアドバイスになっているのでぜひ一読を。

展覧会特設ショップではTシャツや図鑑風下敷き、ポップなデザインのポーチなど本展オリジナルグッズが多数販売中。ベニテングタケやツキヨタケの大きなぬいぐるみもかわいいですが、なかでも『特別展「毒」焼印入まんじゅう』はドッキリアイテムとしておすすめ。中身の餡もむらさき芋使用で毒々しさマシマシです。

毒の神秘と驚きに触れながら、ヒトと毒との関係の「これまで」と「これから」を考える特別展「毒」。一部、ムカデや毒虫など人を選ぶ展示もあるので苦手な方は注意が必要ですが、ぜひ皆さんも、奥深い毒の世界に足を踏み入れてみてください。

特別展「毒」概要

| 会期 | 2022年11月1日(火)~2023年2月19日(日) ※会期等は変更になる場合があります。 |

| 会場 | 国立科学博物館(東京・上野公園) |

| 開館時間 | 9時~17時(入場は16時30分まで) |

| 休館日 | 月曜日、12月28日(水)~1月1日(日・祝)、1月10日(火) ※ただし1月2日(月・休)、 9日(月・祝)、2月13日(月)は開館。 |

| 入場料(税込) | 【一般・大学生】2,000円 【小・中・高校生】600円

※入場にはオンラインによる日時指定予約が必要です。 |

| お問い合わせ | 050-5541-8600(ハローダイヤル) |

| 展覧会公式サイト | https://www.dokuten.jp/ |

| 主催 | 国立科学博物館/読売新聞社/フジテレビジョン |

| 監修 | ・細矢 剛(国立科学博物館 植物研究部長) ・中江 雅典(国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グループ 研究主幹) ・吉川 夏彦(国立科学博物館 動物研究部 脊椎動物研究グループ 研究員) ・井手 竜也(国立科学博物館 動物研究部 陸生無脊椎動物研究グループ 研究員) ・田中 伸幸(国立科学博物館 植物研究部 陸上植物研究グループ長) ・保坂 健太郎(国立科学博物館 植物研究部 菌類・藻類研究グループ 研究主幹) ・堤 之恭(国立科学博物館 地学研究部 鉱物科学研究グループ 研究主幹) ・坂上 和弘(国立科学博物館 人類研究部 人類史研究グループ長) ・林 峻(国立科学博物館 理工学研究部 理化学グループ 研究員) |

※記事の内容は取材日(2022/10/31)時点のものです。最新の情報は展覧会公式サイト等でご確認ください。

記事提供:ココシル上野