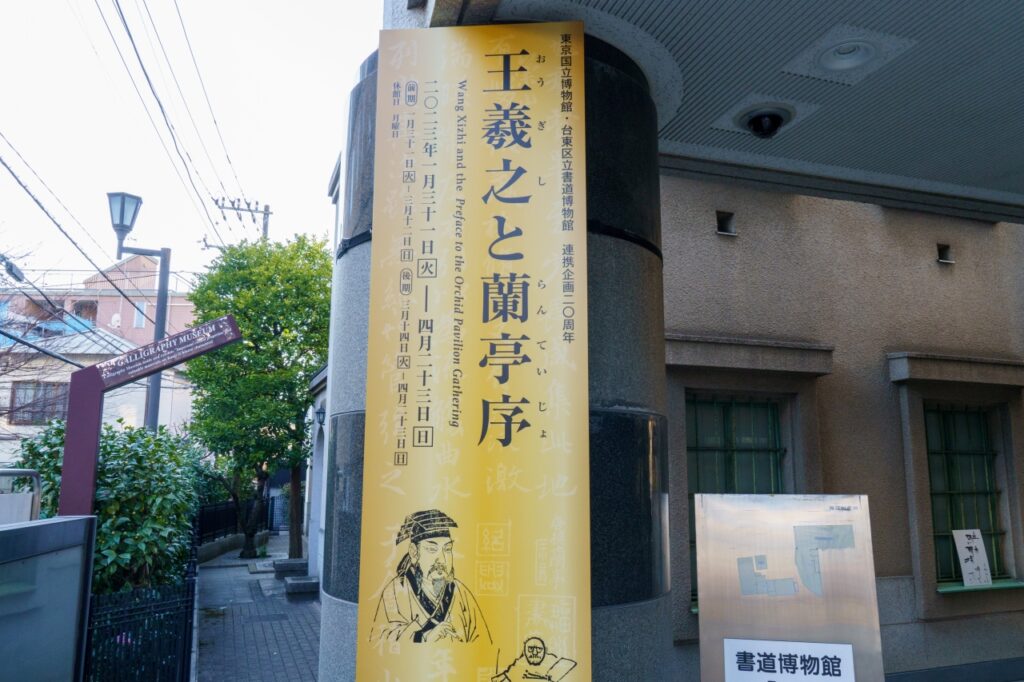

東京・上野の不忍池のほとりに立つ台東区立下町風俗資料館 。

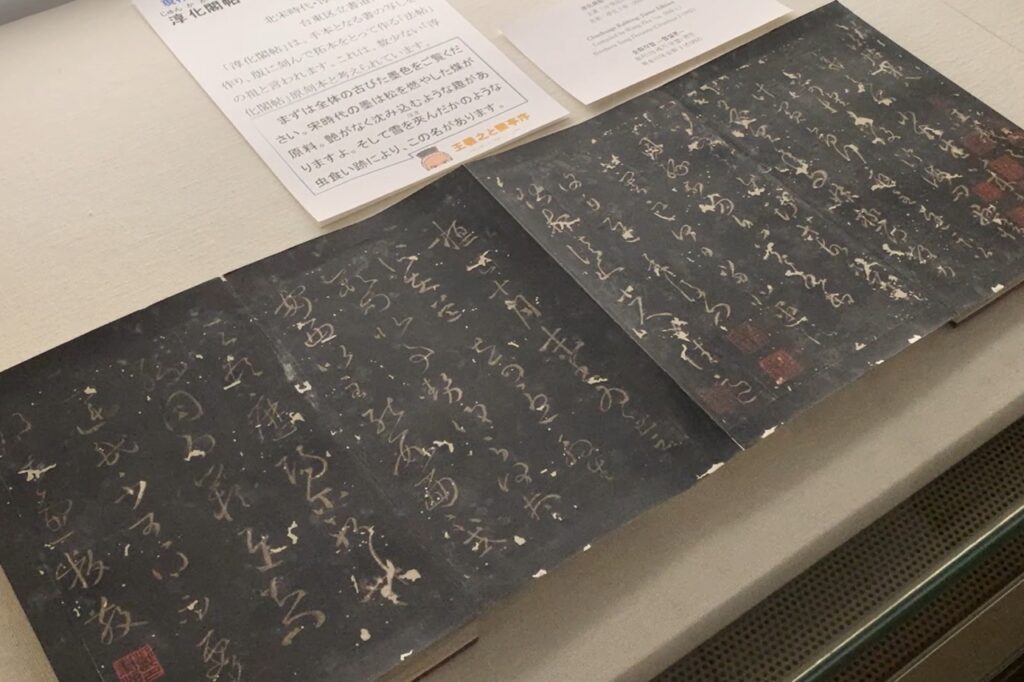

古き良き東京の下町文化を後世に伝えるべく昭和55年(1980)に開館して以来、多くの来館者を楽しませてきましたが、令和5年4月1月から、施設の大規模リニューアル工事のため令和6年度末(時期未定)までの休館が決定している

リニューアル後は現在の展示の一部が見られなくなってしまうということで、期待と同時に寂しさを覚えます。

そこで今回は、約42年にわたり愛された下町風俗資料館の姿をあらためて紹介しようと、館内を取材させていただきました。

最後の特別展「明治・大正・昭和の子供たち ~資料でつづる下町の子供の世界~」 についても記事の後半で触れていますので、残り約1か月の営業期間、ぜひ足を運んでみてください。

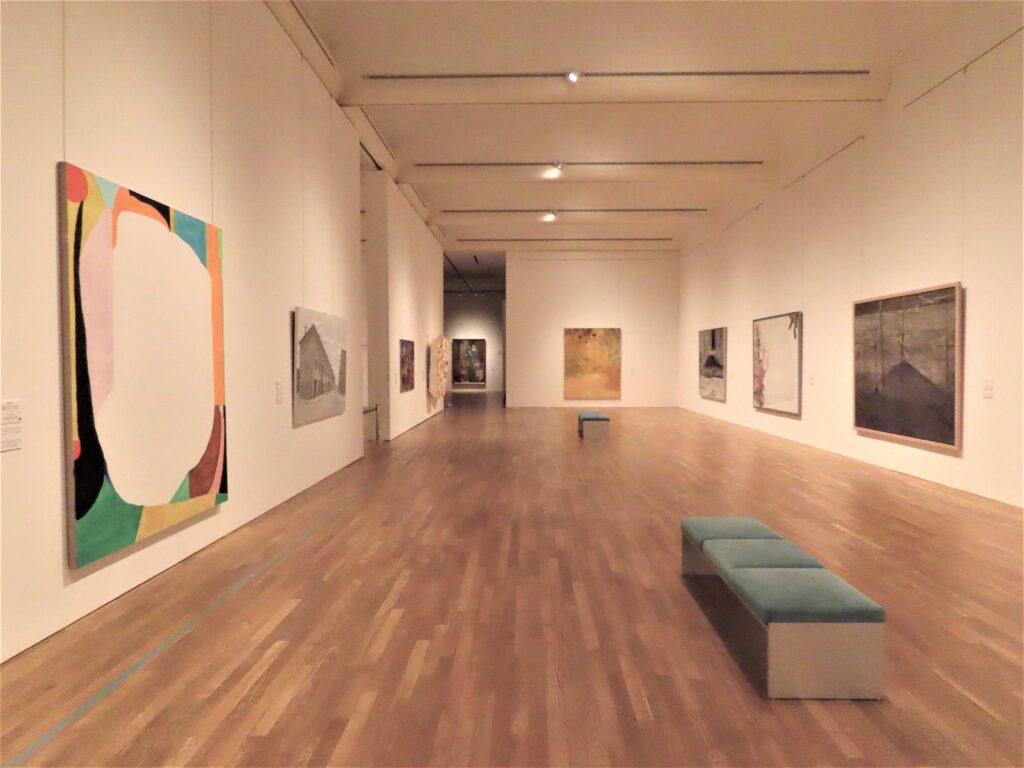

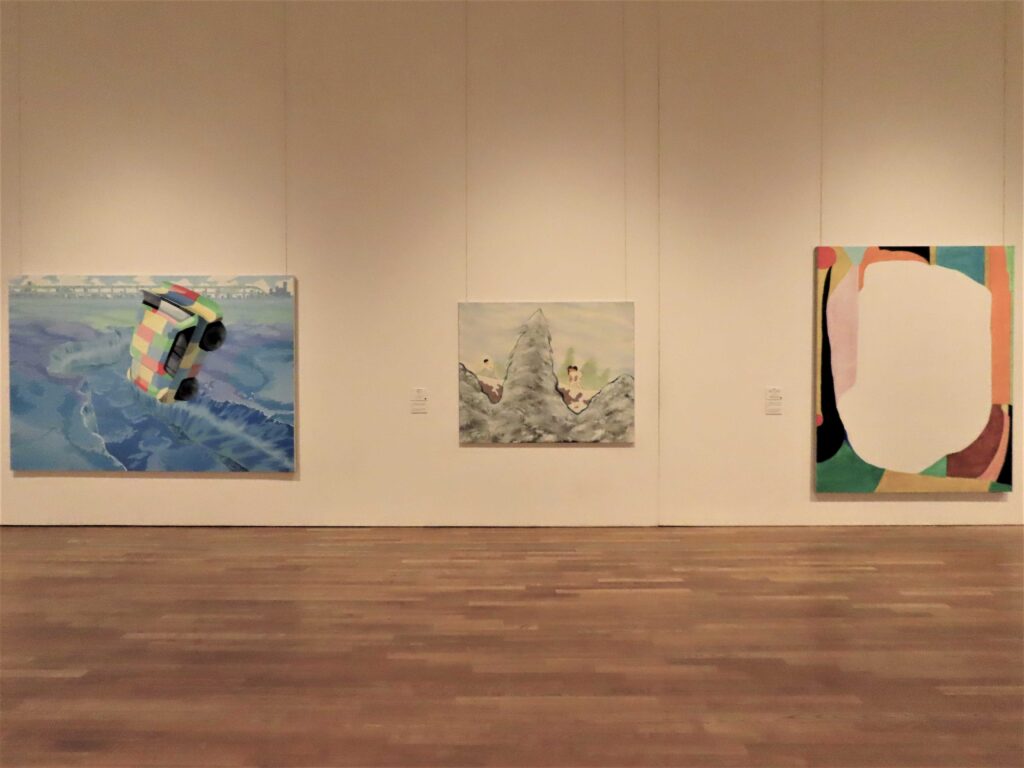

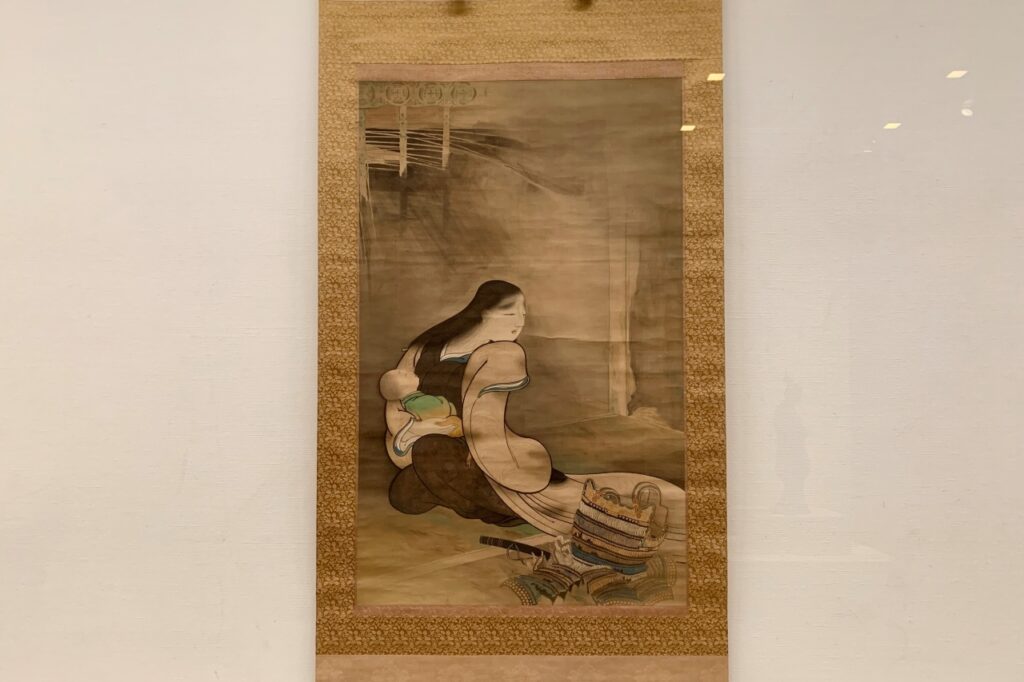

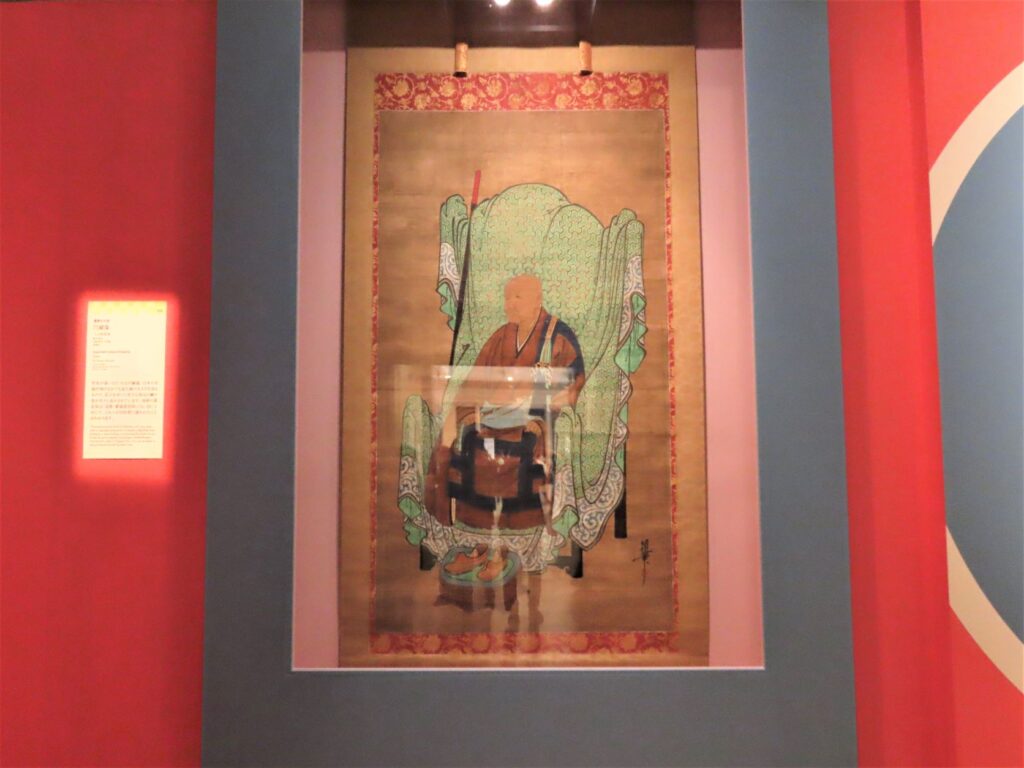

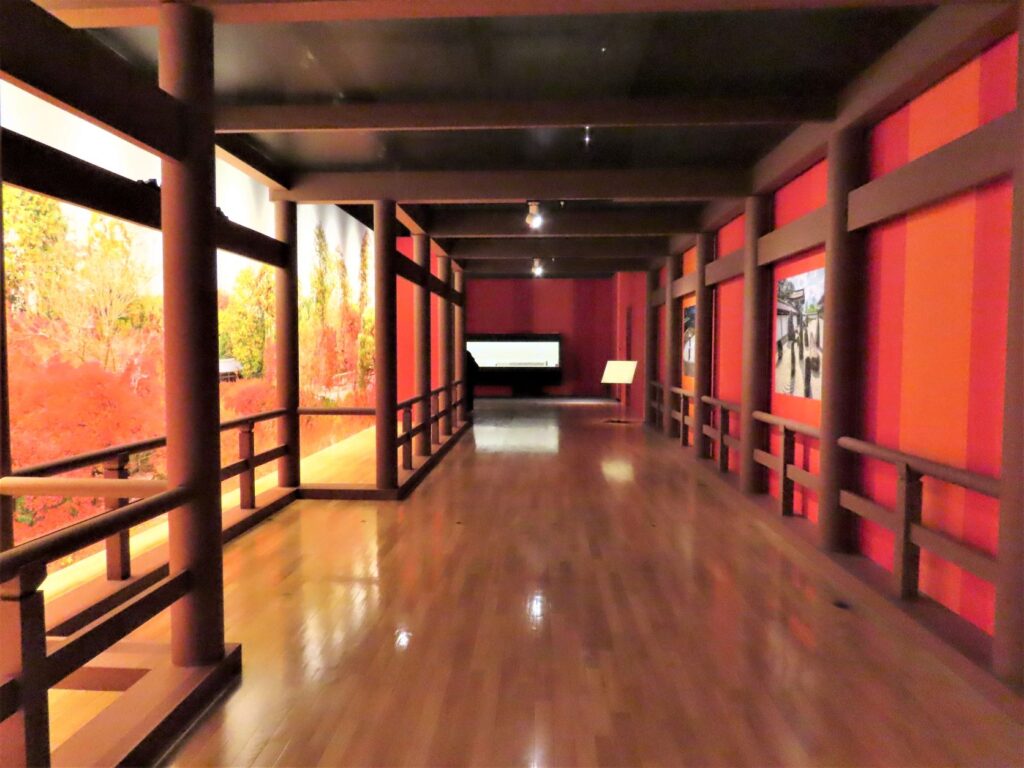

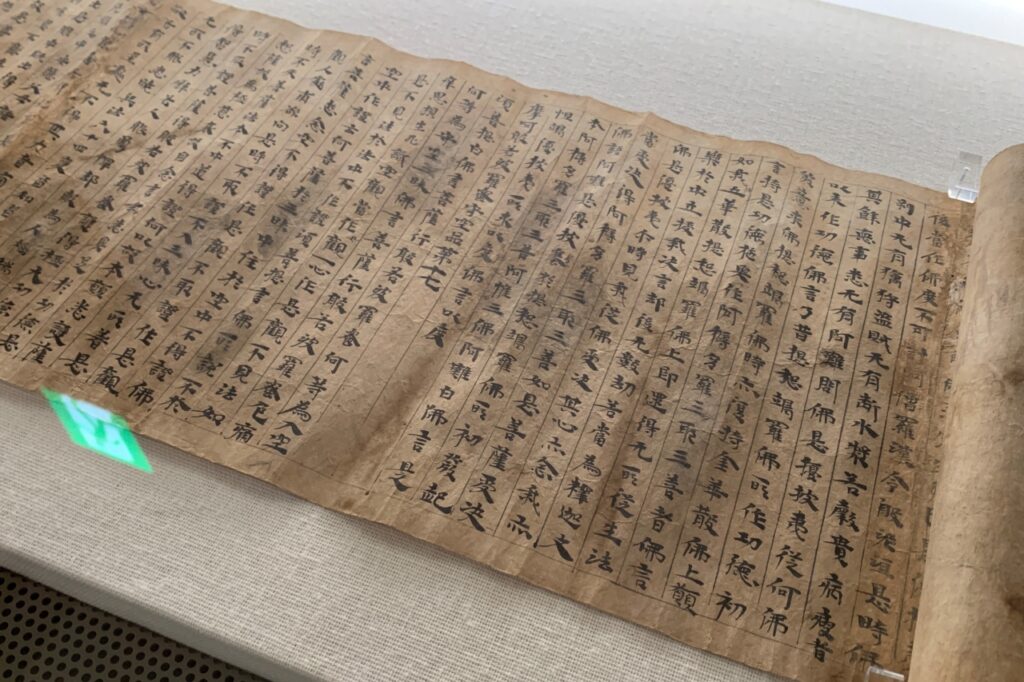

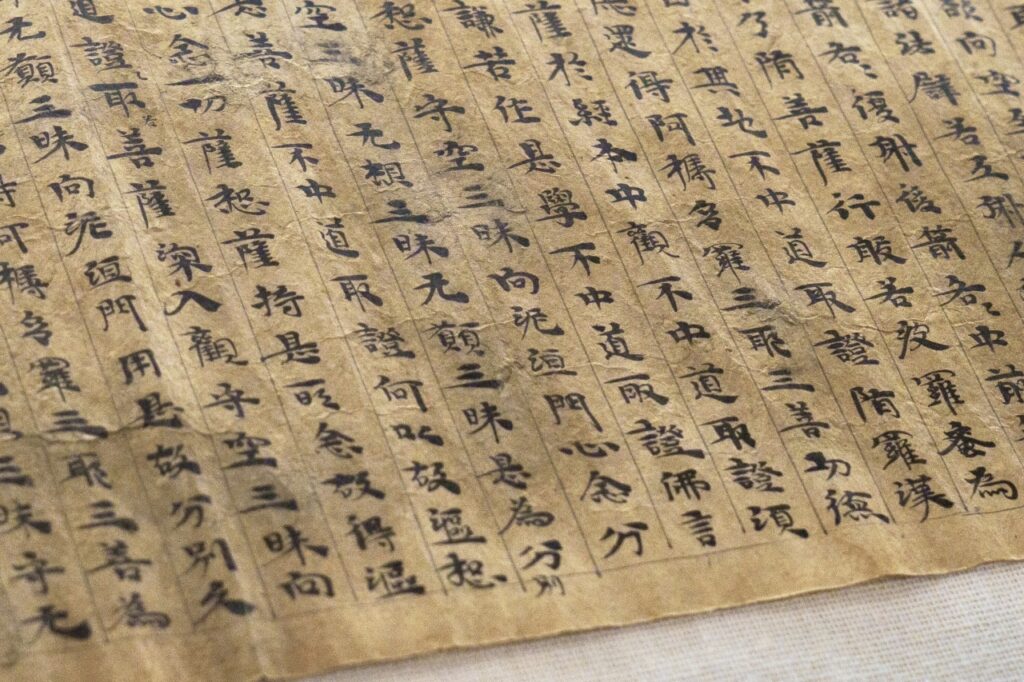

台東区立下町風俗資料館 館内の様子 特別展「明治・大正・昭和の子供たち ~資料でつづる下町の子供の世界~」展示風景 区民の声から生まれた下町風俗資料館

大正12年(1923)の関東大震災や昭和20年(1945)の第二次世界大戦での焼失、昭和39年(1964)の東京オリンピック開催を契機にした再開発などにより、江戸の風情を残していた古き良き下町の街並みや文化は急速に姿を消し、庶民の暮らしは様変わりしていきました。

昭和40年頃になると、そんな状況を憂いた下町文化を愛する人々から声が上がり始め、下町の記憶を次の世代へ伝えるための資料館設立の構想が生まれます。そして昭和55年10月1日、ついに下町風俗資料館が開館しました。

1階展示室では、関東大震災前(約100年前)の大正時代の下町風景として、商家や長屋、井戸端などをほぼ実物大で再現 。2階展示室では、台東区を中心とした下町地域の歴史に関する資料や玩具などを紹介しています。

展示の魅力は、鑑賞するだけでなく実際に再現された座敷に上がれたり、展示物に触れられたり(※)と体験型のコンテンツになっている点。同館研究員の本田さん によれば、いわゆるハンズ・オン展示と呼ばれるこの手法は今でこそさまざまなミュージアムで使われていますが、実は下町風俗資料館がパイオニアなのだといいます。

(※コロナ禍のため、一部を除いた展示物は接触禁止となっています)

民間からの要望に応じて開館したという経緯から、収蔵品の多くが台東区内外から集まった寄贈品であることも大きな特徴 といえるでしょう。実際に家庭にあった家具や日用品によって、よりリアルな下町の雰囲気を味わえるというわけです。

これまで300万人以上が訪れ、最近ではレトロな雰囲気を求める若者や、観光で訪れた外国人からも密かな人気を集めるスポットになっているそうですよ。

100年前の大正時代にタイムスリップ

自働電話ボックス 1階でまず目に入るのは、六角形の真っ赤な自働電話(のちに公衆電話と改名)ボックス 。

自働電話ボックスの鮮やかな赤は、下町の街並みのなかで美しく映えていたに違いありません。

自働電話。木製のつくりがかわいいです。 中の電話機本体は実際に使われていた物。送受話器が分割されていて、ダイヤル式ではなく、まず交換手を呼び出して相手の電話につなげてもらうタイプです。

今やダイヤル式どころかプッシュ式の公衆電話すら目にする機会が減っていますが、そのさらに前の時代の骨董品ということで歴史を感じました。喋り口の位置がとても低く、背が高い人は腰をかがめて話さなくてはならないのが大変そう。当時の日本人の平均身長がこれくらいだったのかな、なんてことも想像させる展示です。

商家の店構え こちらは大通りに面した大店(おおだな)の商家・花緒(※)の製造卸問屋 の店先、という設定の再現展示。江戸時代から伝わる伝統的な「出桁造り(だしげたづくり)」や「揚戸(あげど)」といった商家建築が見られます。

(※下町風俗資料館の展示解説の表記にのっとり、鼻緒ではなく花緒としています)

入って左が花緒づくりの作業場、右が帳場兼商談スペース。 作業場の奥には色とりどりの花緒が下がっています。当時は履物といえば下駄や草履が一般的で、花緒は生活の必需品でした。季節や着物に合わせて、そのときどきの材質や形・柄の流行によって挿げ替えてオシャレを楽しんでいたのだとか。

上部には「用心籠」 が吊るされており、これは今でいう非常持ち出し袋のような存在だったようです。

用心籠 「昔の江戸界隈は水害が多かったため、濡れてしまうのを避けようと、用心籠を設置して大切なものを全部投げ入れたり、いざというときは紐を外して外に持ち出したりしたようです」(本田さん)

一通りの展示品については解説シートが配布されていますが、用心籠のように、現代を生きる私たちにとって見慣れないモノも多いはず。解説を読む前に、「あれは何に使う道具だろう」と予想しながら館内を回ってみるのも面白いかもしれません。

帳場兼商談スペース こちらは帳場兼商談スペース。商家には必ず帳場 (出納の書付けや勘定をする場所)があったそうで、帳場格子を結界として、その中には主人や番頭などの選ばれた人しか入ることが許されなかったとか。もちろん再現展示では自由に入ってOK 。そろばんや当時の金庫である「銭箱」、印鑑を入れる「印箱」などが置かれていました。

気軽に番頭気分を味わえます。 「こうした再現展示について、開館にあたり当時の館長や職員が泊まり込んで、どこにどんなモノがあれば便利か、実際に体験して配置を決めていったという資料が残っています。また、当時の人たちは右利き(左利きの人は矯正されることが当たり前の時代でした)ですから、右手でモノがつかめるような配置になっているなど、細かいこだわりがあります」(本田さん)

本田さんのお話からは、資料館の役割として、展示の見栄えよりも、あくまで当時のリアルの暮らしを伝えることに心を砕いていたことが伝わってきます。

商家の前には、浅草で発明され、自動車の普及以前に送迎手段の代表格だった人力車 や、配達を行う商いには欠かせなかった箱車 (はこぐるま)も置かれ、活気ある下町の雰囲気を演出していました。

人力車。提灯飾りには「赤岩」という屋号が見えます。 下町人情の温かさを育んだ長屋の暮らし

商家の向かい側には、狭い路地に囲まれた、時代劇などでもおなじみの集合住宅である長屋 の再現展示があります。

長屋の路地の風景を再現。 取材したのは「初午(はつうま)」(2月最初の午の日)の時期でした。毎年初午には全国の稲荷社で五穀豊穣を祈る「初午祭」が催されています。同館にも小さな稲荷社が存在するため、江戸時代から初午祭に合わせて街で掲げられていた「地口行灯(じぐちあんどん)」 が長屋に飾られていました。

地口行灯は今でも職人が作っています。 地口は、江戸時代に流行ったことわざや格言などをもじった駄洒落の言葉遊びのこと。地口に戯画をつけて行灯に仕立てたものが地口行灯で、初午祭に集まった人々を楽しませていたようです。

このように、同館は正月飾りや七夕飾りといった、季節の移ろいに合わせたこまやかな演出で来館者を迎えてきました。飾りは特別な日の楽しみでもあり、ゲンを担ぎ、神仏に祈りを捧げる手段の場合もあります。当時の人々の精神性や下町の四季の情景を体感できる粋な工夫といえるでしょう。

ちなみに、コロナ禍で展示物が接触禁止になる前は、密かにタンスの中の衣替えなど、気づいた人だけが楽しめる小ネタも仕込んでいたそう。

年老いた母と子が営む駄菓子屋。奥には居間が見えます。 関東大震災前まで数多く見られた平屋造りの長屋には、駄菓子屋 と銅壺屋(どうこや) が再現されています。

ベーゴマやおはじきなどのおもちゃなども取り扱っていた駄菓子屋は、子供たちの社交場でした。住居の一画で営業しているという設定で、台所や座敷も作り込まれています。

駄菓子売り場の向かい側にある台所。 なお、当時の下町のインフラですが、電気は通っているものの電化製品は普及しておらず、また水道やガスも一般的でなかったそう。そういった事情は、住人共有の井戸からくんだ水をためる水瓶が台所にあったことからも伝わってきます。

水瓶の下には木製の流しが見えますが、このように床の近くに流しを作り、しゃがんで炊事をする作業場を「座り流し」 と呼びます。今では考えられない配置ですが、これも震災前の大正時代頃には一般的なものだったというから驚きました。

長屋の天井付近には、煙出しや明かり取りのための引き窓があります。 銅壺屋。左が居住スペース、右が作業場。 銅壺屋は湯沸かし器(銅壺)をはじめ、鍋ややかんなどの銅製品を作ったり、修理したりするお店のこと。下町にはさまざまな職人が暮らしていましたが、銅壺屋の職人はモノを修理しながら大切に使っていた時代の暮らしには欠かせない存在でした。

作業場の壁には神棚の一種で、火の神様を祀った「荒神棚(こうじんだな)」 が作られています。

「銅壺屋は火を使う職業ですが、当時は電話一本で消防車を呼べるわけではないので、今よりずっと火事への恐れは強かったんだと思います。火事が起こらないようにお守りくださいと。信心深い方が非常に多かった時代だということがお伝えできればと考えています」(本田さん)

荒神棚 神棚は先ほどの駄菓子屋にもありました。昔はどの家庭、どの商家にも神棚が祀ってあったそうで、神仏への祈りは生活に密着した切実なものだったのでしょう。

信心深さを表す展示としては、長屋の奥に建てられた稲荷社 も挙げられます。

長屋の奥に祀られた、小さな稲荷社。 稲荷は、江戸時代には土地や屋敷の守り神として盛んに祀られていて、長屋にはそれぞれ必ず建てられたとのこと。そのため、下町地域には現在も多くの稲荷社が名残として存在しています。

薄壁一枚で仕切られた住居。長屋は、現代を生きる私たちからすると、マンションやアパートなどとは比較にならないほどプライバシーの観念が薄い生活空間です。住人同士は必然的に気安い付き合いになるでしょうし、他人へ迷惑をかけないようにする心配りも今以上に必要だったのではないでしょうか。

長屋の脇には井戸も再現。井戸端は長屋の主婦たちの社交場でした。下町の井戸は湧水ではなく、「木樋(もくひ)」という水道管から水を引いていたそうです。 1階展示室の商家と長屋は、昭和55年の開館に合わせて建てられているため、築40年以上が経過しています。開館当初は真新しかっただろう床も柱も、長年毎日のように人が出入りした結果、本当に人が住んでいたかのように傷がつき、味わい深い風合いになっていたのが印象的でした。

みんなの憧れ?銭湯の番台に座って記念撮影も

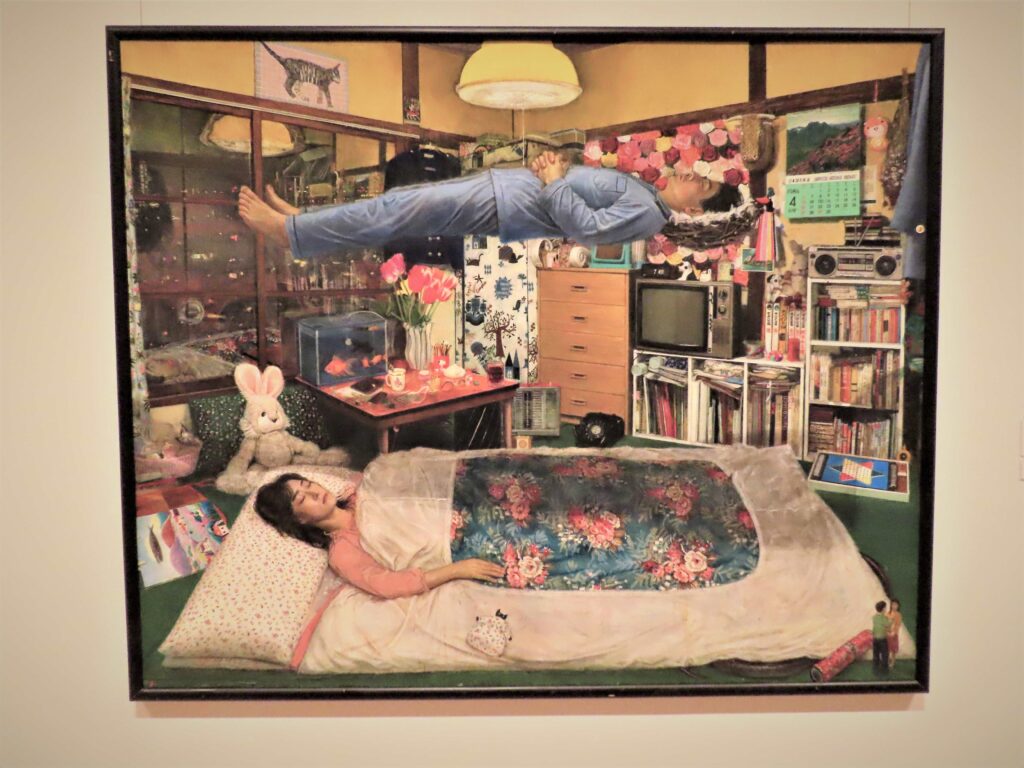

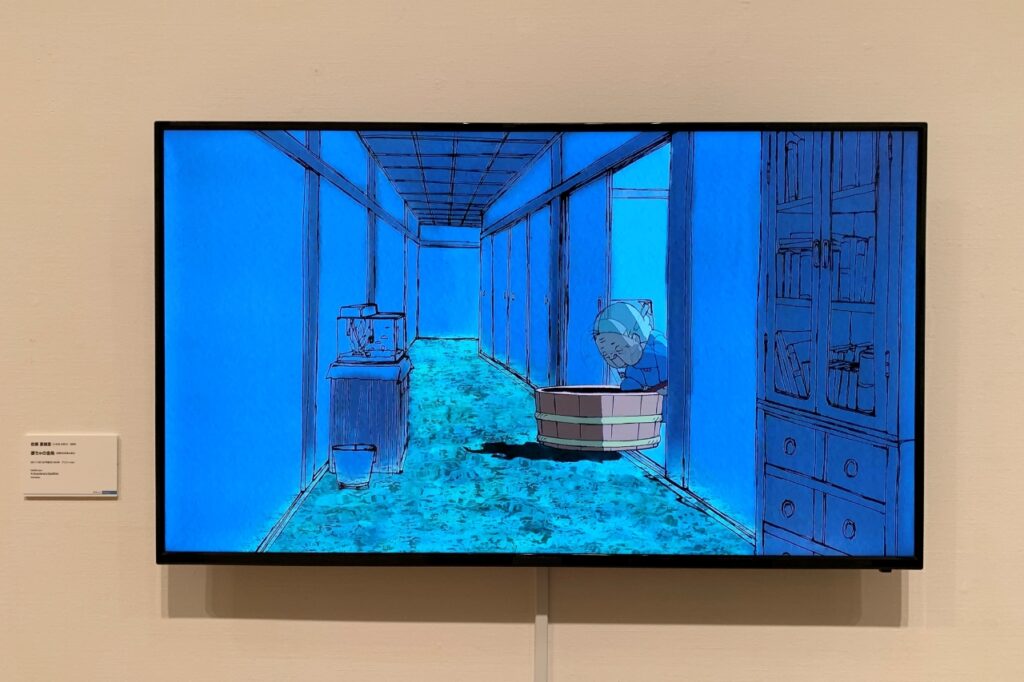

昭和30年代の人々の暮らし 2階には常設展示として、昭和30年代の人々の暮らし が再現されています。下町のアパートの台所兼居間とのこと。真空管を使用した東芝製の白黒テレビをはじめ、日本初の自動式電気釜など当時の高級家電がいくつも揃っているため、裕福なお宅のイメージでしょうか。

戦前から引き継がれたであろうちゃぶ台やタンスなどの調度品と、最新家電が同居する光景から察せられるのは、使えるモノは長く使い続けようとする慎ましさと、便利さや快適さを求めたい気持ち。こうした生活も昭和40年代以降に少しずつ失われ、大量消費の時代になっていきました。懐かしさの裏で、同館設立のきっかけになった、下町文化の保存を考えた人々の危機感も理解できるのではないでしょうか。

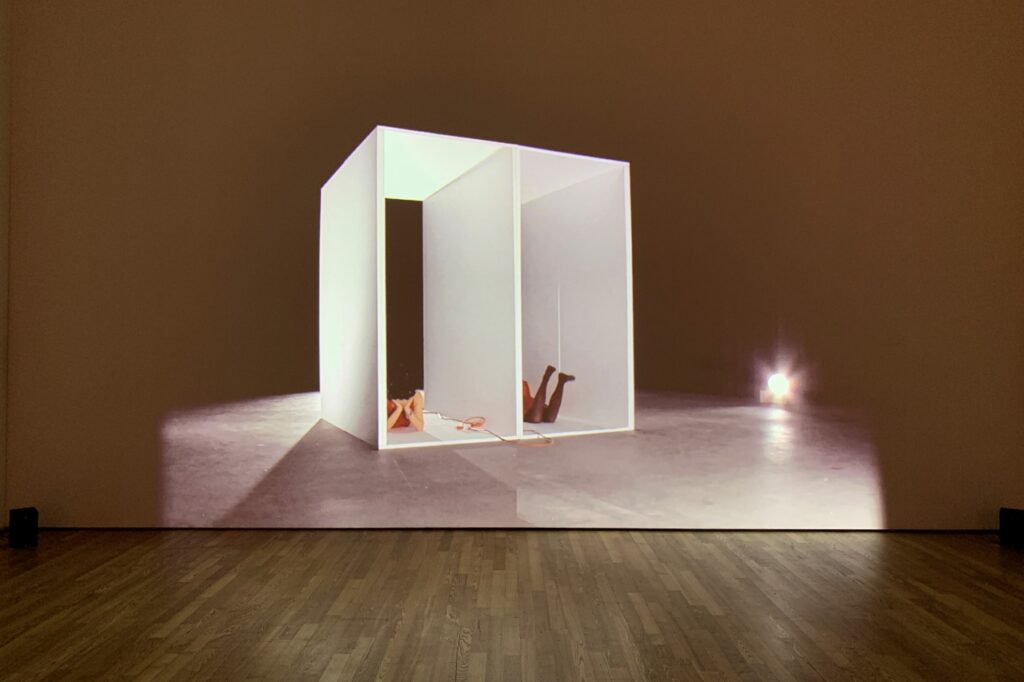

かつては下町の風景に欠かせない存在だった銭湯。 その隣には、台東区で昭和25年(1950)~昭和61年(1986)まで営業していた銭湯「金魚湯」で実際に使用されていた番台 がほぼそのままの形で置かれていました。同館最大の寄贈品であり、実際に番台に座れるということで、同館で最も人気のあるフォトスポットなのだといいます。

「特に大正~昭和世代の男性は昔からの憧れがあるのか、本当に楽しそうに番台を体験されていて、よっぽど座りたかったんだなあと。今の銭湯は番台ではなく受付が主流なので、お子さんたちの多くは番台と聞いてもわからないようですが、展示を見て『番台ってこういうのなんだ』『いいね』と言ってくれて。親御さんやおじいさんおばあさんが説明してあげるといった光景もよく見かけますし……。この番台に限らず、展示は来館者の皆さんの会話が生まれるきっかけになっているようです」(本田さん)

解説文ではなく、学芸員でもなく、一般人が展示物についてスラスラと説明する。そんな光景と出会えるのも同館の魅力といえそうです。

特別展「明治・大正・昭和の子供たち」が開催中(~令和5年3月31日まで)

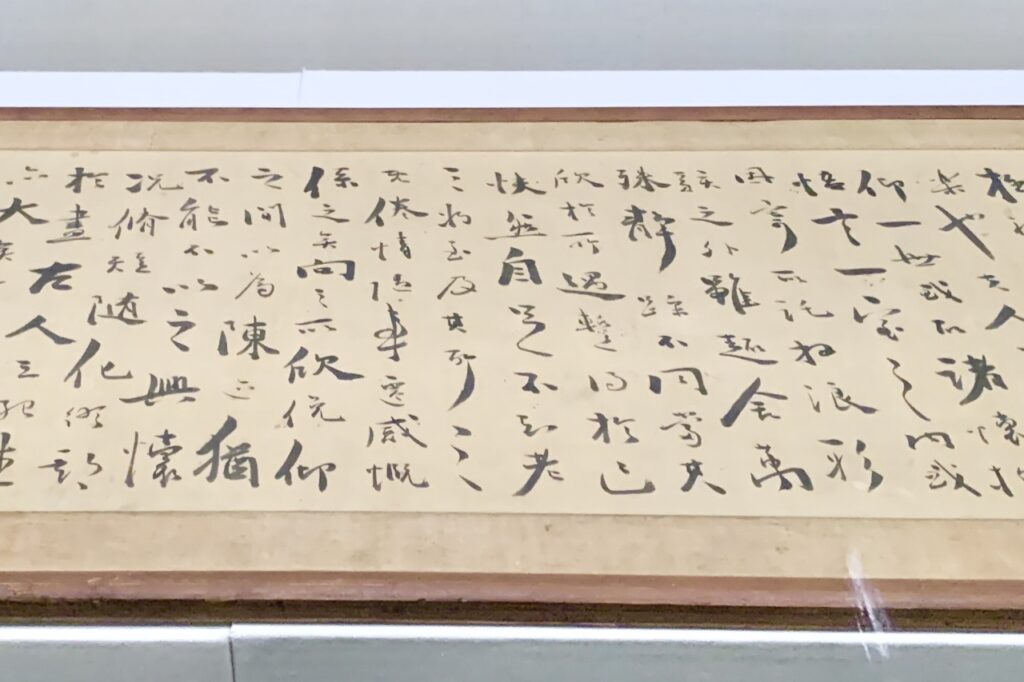

特別展「明治・大正・昭和の子供たち」展示風景 2階展示室では、ご紹介した昭和アパートの再現展示や銭湯の番台のほか、通常は台東区を中心とした下町地域ゆかりの品々や、年中行事に関連する資料の展示などを行っていますが、この日はリニューアル前の最後の特別展「明治・大正・昭和の子供たち ~資料でつづる下町の子供の世界~」 が開催中でした。(観覧料は入館料に含まれます)

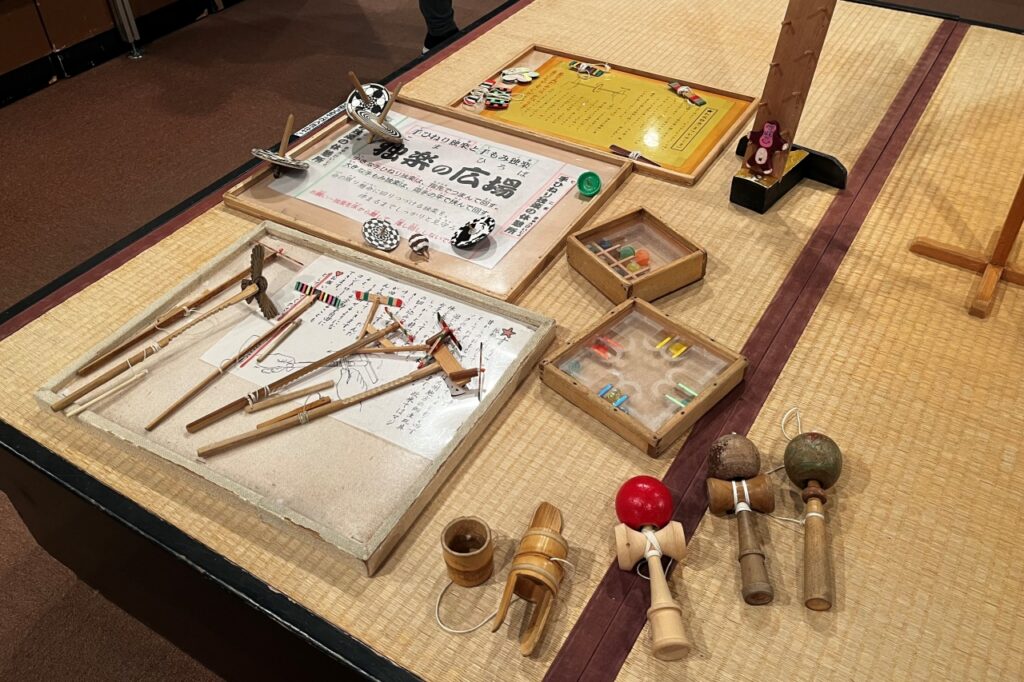

同展は、明治~昭和時代に生きた下町の子供たちの日常に焦点をあて、当時の遊びや子供が成長する過程で通過していった儀式などについて、同館所蔵の資料を中心に紹介するもの。

街頭紙芝居の自転車。舞台の下の引き出しにお菓子を用意し、紙芝居を見に来た子供たちに売って商売していたそうです。 コロナ禍で休止を余儀なくされていた、大人気の昔の玩具体験コーナーも規模を縮小して復活。 特に子供の遊びにまつわる資料が非常に充実していて、おおまかにベーゴマやメンコなどの「外の遊び」と、おはじきやごっこ遊びなど「家の遊び」に分けて展示されていました。

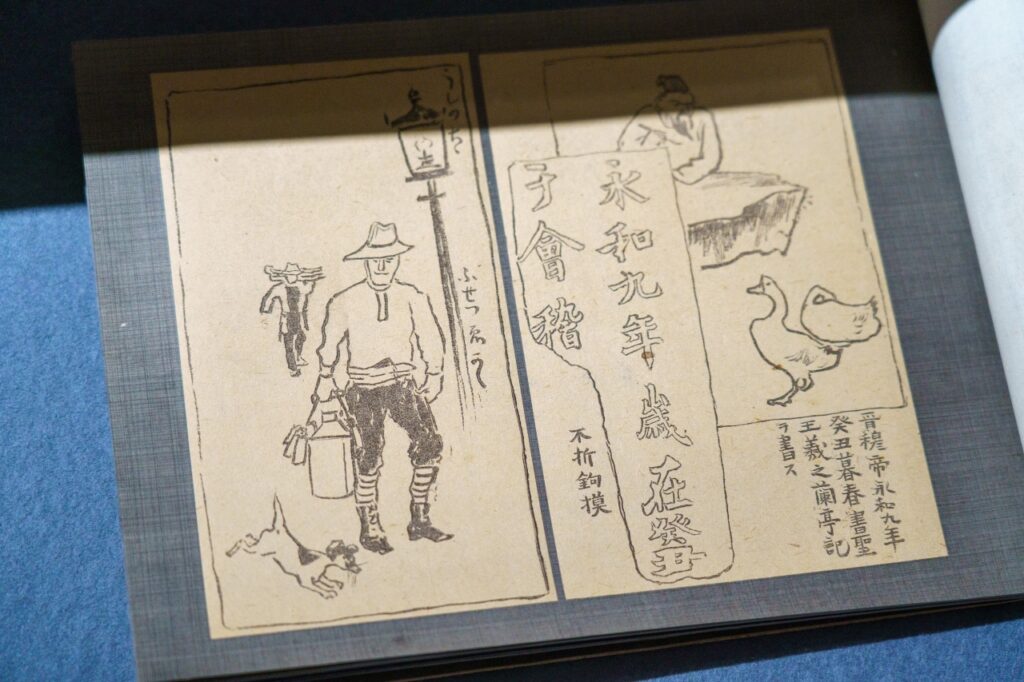

子供たちが東西に分かれて相撲をとっている様子を描いた明治時代の錦絵。 左上の巨大なおはじきのような玩具は、ガラスのけり石(昭和時代)。文字通り石けりに使われたそうですが、その耐久性が気になるところです。 戦争期のベーゴマは物資不足から焼き物になっているなど、玩具から時代背景もうかがえます。 昭和20~30年頃のメンコ。絵柄は当時の有名なスポーツ選手や映画スターなどがモデルに。 本田さんのイチオシは、明治から大正時代にかけて発売されていたミニチュア勝手道具 。木、竹、ブリキ、陶器など、本物と全く同じ素材で作られているという本格仕様がポイントです。その精巧さに大人でもワクワクしてしまいました。

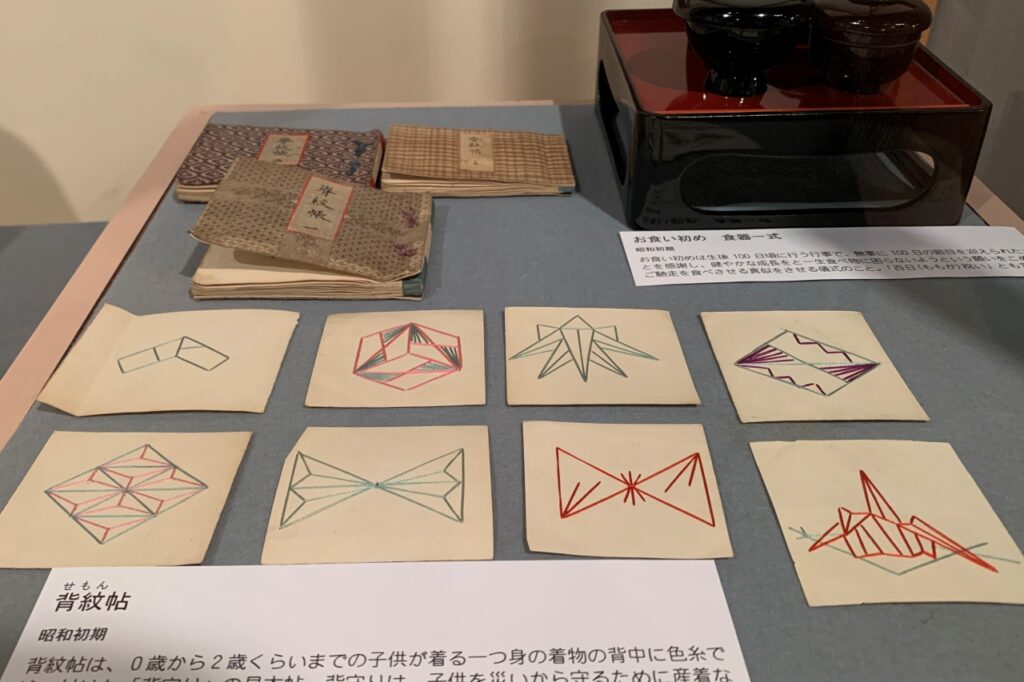

ミニチュア勝手道具。子供たちはこういった玩具で家事を学んでいきました。 大人のマネをしたい女の子心をくすぐっただろう、昭和30年代の玩具の時計やアクセサリー。いま見ても非常にかわいいです。 昭和初期頃の雑誌の付録。保存状態がいい展示物が多く、持主にとってどれだけ大切なモノだったのか、寄贈されるまでの背景に思いを馳せました。 七五三やお食い初めなど、子供の成長の儀式にまつわる資料の展示の中で、本田さんが特に注目してほしいと話すのは「背紋帖(せもんちょう)」 です。

子供の成長に関する儀式の展示 背紋帖の展示 背紋帖は、0歳から2歳くらいまでの子供が着る一つ身の産着の背中に色糸で縫い付けた、「背守り」の見本帖のことです。

一般的な着物には背中の中央に縫い目があり、その縫い目を「目」と捉え、背中からくる災いから身を守る効果があると考えられてきました。しかし、一つ身の産着には背中に縫い目がないため、背守りと呼ばれた「目」を色糸で刺繍して厄除けにしたそうです。展示されているのは昭和時代の背紋帖で、背守りの図柄の一つひとつに意味が込められていたとか。

「このように、子供の成長に関わる儀式の展示から、さまざまな手を尽くして子供たちを守ろうとしてきた親心が伝わればうれしいです」(本田さん)

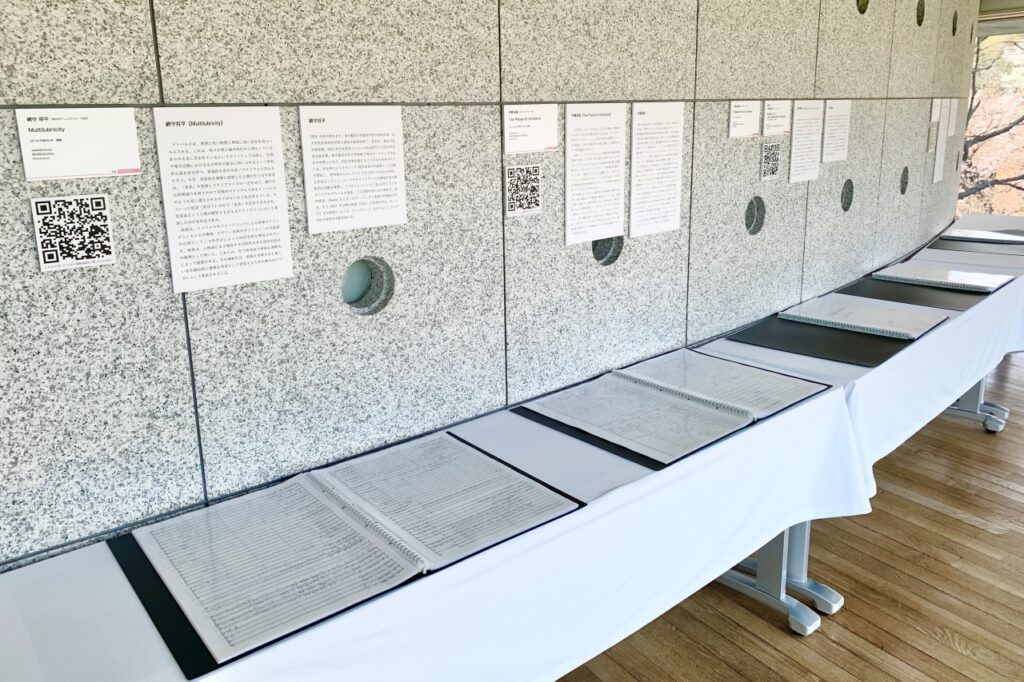

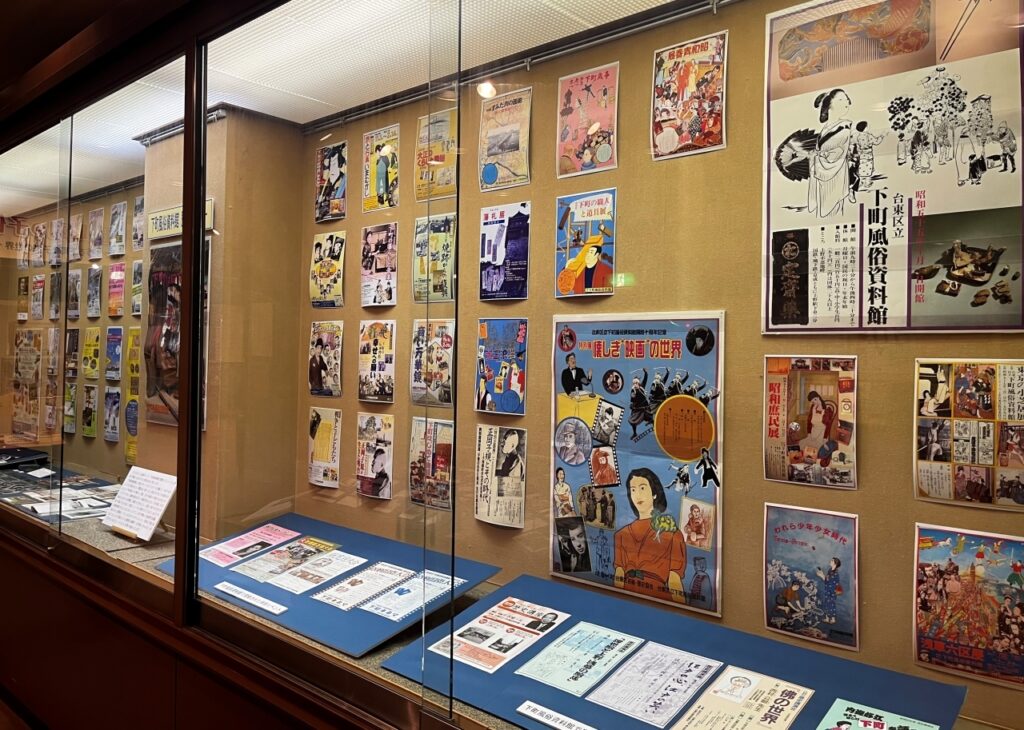

下町風俗資料館の歴史を振り返る資料がズラリ なお、特別展の同時開催企画として、同館42年間の歴史を振り返るため、これまで開催された企画展や特別展のポスターやチラシ、今では手に入らないミュージアムグッズなども紹介されていました。

リニューアル後の下町風俗資料館はどうなる?

気になるリニューアル後の下町風俗資料館について、本田さんに伺ってみました。

「まだ詳細を詰めているところですが、現在の展示の補修や改修などではなく、新しい時代に向けてガラリと印象を変える予定ではあります。リニューアル後は3階の一部も展示室として開放する予定(現在は2階までの展示)なので、まったく違った景色をお見せできるかなと。ただ、これまで通り“下町文化を後世に残す”という使命をもった施設であることに変わりはありませんので、その点はご安心ください」(本田さん)

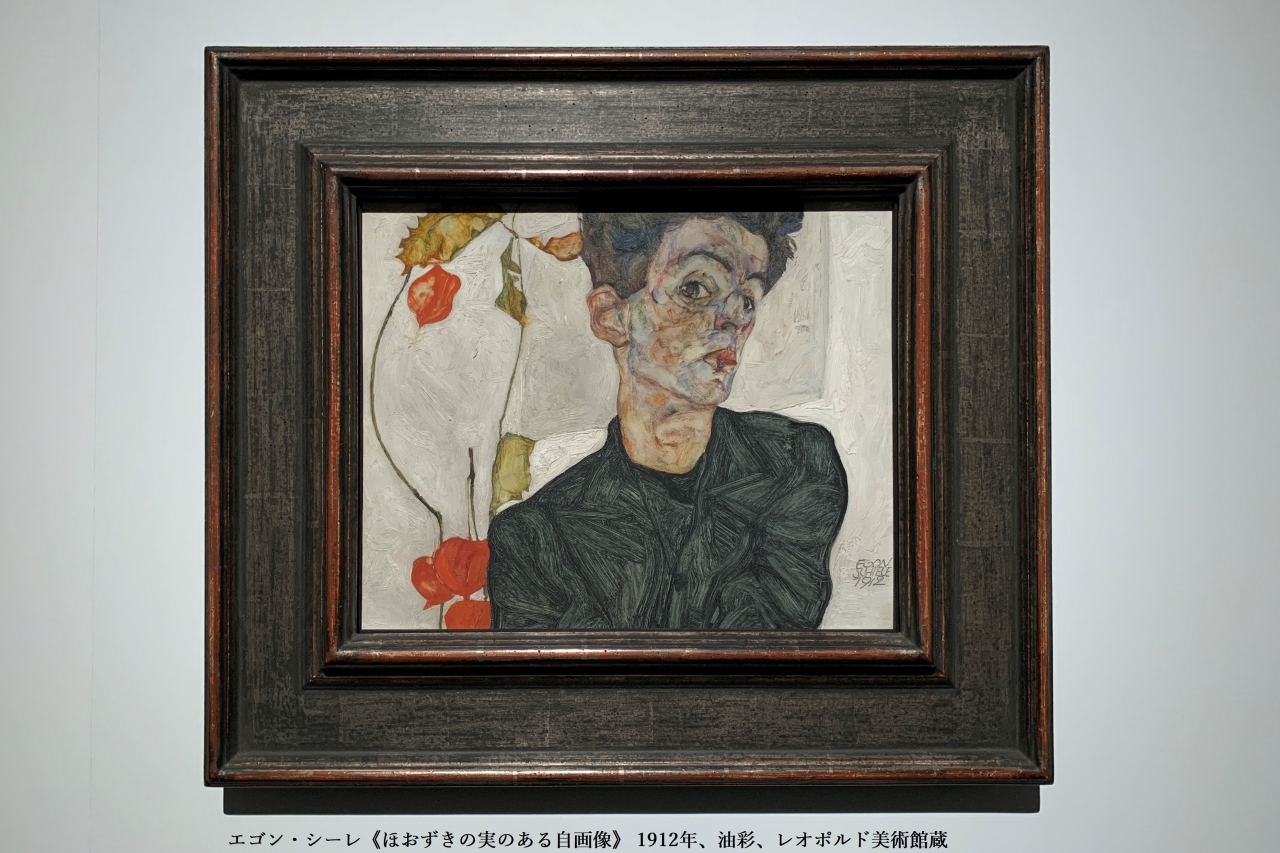

下町風俗資料館がある上野駅周辺には、学術的価値が高い近現代の美術品を鑑賞できる施設が多くあります。そのなかで、かつて下町に暮らしていた人々の気配を身近に感じられる展示を42年間にわたり実直に続けてきた同館の存在は、地域の住人だけでなく、現代に生きる人々にとって、より特別な地位を占めていくように感じます。

下町文化を後世に伝えるだけではなく、その文化をリアルで体験した世代と知らない世代をつなぐ架け橋となっている下町風俗資料館が、新生のための準備に入るのは令和5年4月1日から。同館に行ったことがある方もない方も、リニューアル工事前にぜひ一度、その姿を記憶に留めるべく足を運んでみてください。

下町風俗資料館 概要

所在地

台東区上野公園2-1

開館時間

午前9時30分~午後4時30分 (入館は午後4時まで)

休館日

月曜日(祝休日と重なる場合は翌平日)、12月29日~1月3日、特別整理期間等

入館料

一般 300円(200円)、小・中・高校生 100円(50円)

※( )内は、20人以上の団体料金

電話番号

03-3823-7451

公式サイト

https://www.taitocity.net/zaidan/shitamachi/

※記事の内容は取材日(2023/2/3)時点のものです。最新の情報は公式サイト等でご確認ください。

その他のレポートを見る