東京国立博物館

オリンピックイヤーの今年・令和2年(2020)は、日本書紀が編纂されてから1300年の記念すべき年でもあります。

それを記念して、上野の東京国立博物館 平成館では、1月15日(水)~日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」を開催しています。

(※前期展示 1月15日(水)~2月9日(日) 後期展示 2月11日(火・祝)~3月8(日) )

展覧会開催に先立ち、先日、報道内覧会がありましたので、その様子をレポートいたします。

特別展「出雲と大和」とは?

神代(かみよ)から持統天皇11年(697)までを記した日本最古の正史・日本書紀は、

舎人親王(とねりしんのう、676~735)が中心となり編纂し、

養老4年(720)に元正天皇(げんしょうてんのう)に奏上された全30巻からなる歴史書です。

日本書紀の冒頭にある国譲り神話では、出雲大社に鎮座するオオクニヌシは、

人間の能力を超えた世界「霊」の存在、大和の地においての天皇は、目に見える現実世界「顕」の存在です。

古代における「幽」と「顕」を象徴する島根県と奈良県、そして、東京国立博物館の3者共同で行われるのが、この特別展「出雲と大和」。

特別展では、出雲と大和の名品が一堂に集まり、古代日本の成立やその特質に迫ります。

※鎮座(=神霊が一定の場所に鎮まること)

みどころ

特別展「出雲と大和」のみどころは4つです。

① 出雲大社のご神宝が東京でご覧いただけます

古くから、出雲大社に伝わる手箱や甲冑などのご神宝をはじめとして、境内から出土した巨大柱、社殿を飾っていた絵画など、出雲大社の歴史を物語る作品をご覧いただけます。

特に、48メートルもする出雲大社本殿を支えたとされる「心御柱」(しんのみはしら)と「宇豆柱」(うづばしら)の2本の柱は、史上初公開!

出雲大社本殿の存在を裏付ける貴重な資料となります。

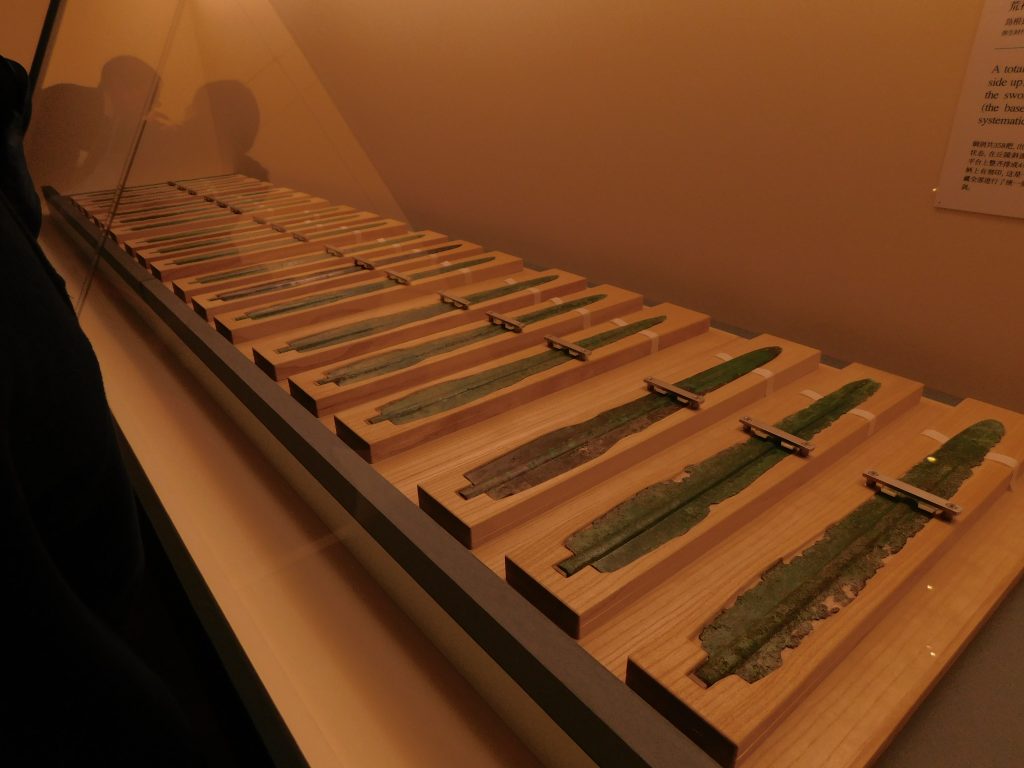

② 大量の出土青銅器 東京では、およそ20年ぶりの出品

国宝・荒神谷(こうじんだに)遺跡出土の青銅器(銅剣・銅鐸・銅矛)からの展示189点、国宝・加茂井岩倉遺跡出土銅矛から、30個を展示します。

これだけ大量の出土青銅器が東京に集まるのは、およそ20年ぶりです。

③ 出土数最多の三角緑神獣鏡の出品

黒塚(くろづか)古墳の被葬者を護り、鎮めた33面の三角緑神獣鏡。

1つの古墳から出土した数としては、全国で最多の三角緑神獣鏡の全点が出品されます。

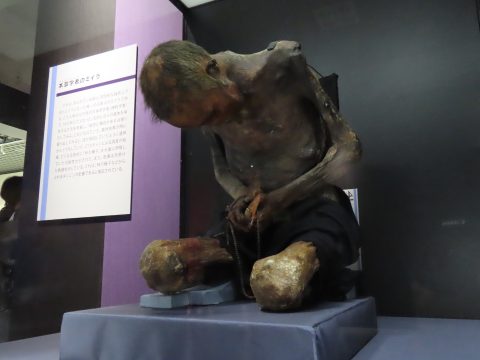

④ 初公開!門外不出の仏像

1300年もの間、大和の地でひっそりと守り伝えられてきた最古級の石仏が寺の外で初公開されます。

僅かに残る彩色や鋭い掘り口など、細部に注目してください。

注目の展示物を紹介!

注目の展示物を章ごとに紹介します。

第1章 巨大本殿 出雲大社 注目展示

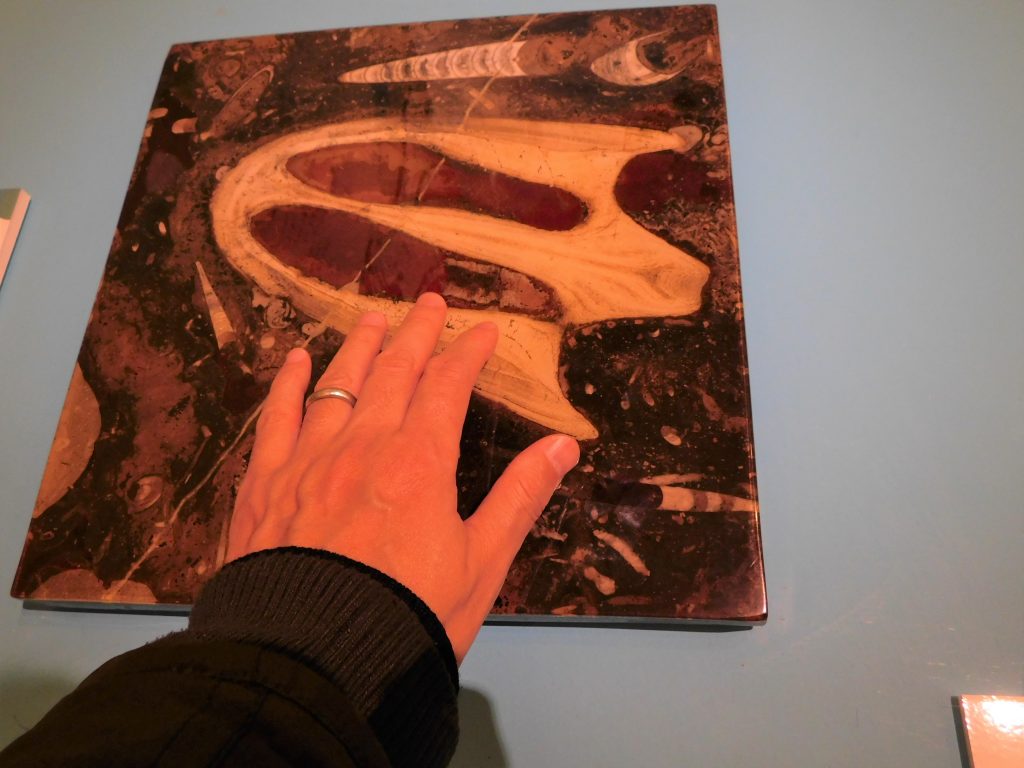

「心御柱」と「宇豆柱」

平成12年(2000年)に出雲大社境内の地下1・3メートルから出土した柱材です。

よく見ると、柱には抉れた(えぐれた)様な跡があります。

これは、伐採して現地から展示室に運ぶ際にできた縄かけの跡や表面を調整した手斧の跡です。

地元でも、なかなか並べて展示されることがないとのことなので、

貴重な機会ですよ。

両方の柱をあらゆる角度から眺めてみました。

実際に手に触れることはできませんが、ざらざらしていたり、つるつると艶があったりと、触る場所によって感覚が異なるのではないか、と感じました。

島根・出雲大社(島根県立古代出雲歴史博物館保管)

実際の出雲大社境内の様子を再現するため、2本の柱が設置されています。

柱の間に立ち、手を大きく広げたり、見上げたりして、実際の感覚を確かめてみましょう。

第2章 出雲 古代祭祀の源流 注目展示

国宝 「銅剣」 島根県出雲市 荒神谷遺跡

昭和59年(1984年)に発掘調査で出土した銅剣です。

展示されている全ての銅剣は、同じような大きさで規格化されているように見えますが、よくみると茎(なかご)部に✖の刻印が打ち込まれています。

これは、制作から埋納までを一括して行った形跡と考えられ、山陰を中心に分布する他の銅剣にはみられない特徴です。

日本人の繊細なモノづくりの技術は、古代からあるのだと感じさせます。

国宝 「銅矛」 島根県出雲市 荒神谷遺跡

一括出土された本数として全国最多を誇る、荒神谷遺跡の16本の銅矛です。

1本1本を見比べて見ると、発見があります。

ガタガタした刃先や、比較的綺麗な形をした刃先、

錆びて色褪せたもの、黒褐色でつやつやとしたもの、

と個性的な銅矛が並びます。

国宝 「銅鐸」 島根県出雲市 荒神谷遺跡

荒神谷遺跡から出土した銅鐸です。

多様な型のものが揃っているのですが、ほぼ同じサイズなのが特徴的です。

銅鐸には、末端に傷がついているところが多く、かなり使い込まれた形跡が残っています。

当時の人は、どのような思いで、この銅鐸を見つめていたのだろうか?と想像力を掻き立てられます。

第3章 大和 王権誕生の地 注目展示

国宝 「七支刀」

石上神宮に伝わる宝剣であり、御神体(ごしんたい)に準ずる神宝です。

かつては、本殿内に奉安されていました。

横に枝が生えているような非常に珍しい型が特徴的で、

中央61文字の銘文が刻まれています。

表面には、この刀を持っていると百変を退けるとの記述、

裏面には、朝鮮半島百済の王室から倭王に献上されたという記述があります。

7つ鞘(さや)の太刀として、日本書紀にも記されているこの七支刀が展示されるのは、滅多にない貴重な機会です!

・重要文化財 「画文帯神獣鏡」(がもんたいしんじゅうきょう)

中央に展示されている「画文帯神獣鏡」は、奈良県ホケノ山古墳から出土した銅鏡です。

外側には、日輪を従えた車、その車を曳く獣、騎仙(きせん)などを浮き彫り表現しています。

小さいながらも非常に存在感があります。

・重要文化財 「三角縁神獣鏡」(さんかくぶちしんじゅうきょう)

左右に展示されている「三角縁神獣鏡」は、島根県雲南市加茂町にあった神原神社古墳から出土した銅鏡です。

外側には、神仙や霊獣の模様が刻まれています。

33面がずらりと並ぶ様子は、壮観です。

(写真右・左)重要文化財 「三角縁神獣鏡」(さんかくぶちしんじゅうきょう) ともに奈良県天理市 黒塚古墳 古墳時代三世紀 文化庁(奈良県立橿原考古学研究所保管

第4章 仏と政(まつりごと) 注目展示

・十一面観音菩薩立像(じゅういちめんかんのんぼさつりゅうぞう) 2体

写真中央に位置する、2体の十一面観音菩薩立像。

当時は、力の絶大な観音様を祈ることによって、国の繁栄や人々の安全な生活を願いました。

観音菩薩立像の前に立つと、なにか見えない力で守られているような気持ちになるから不思議です。

・(四天王像のうち) 国宝「広目天立像」(こうもくてんりゅうぞう)※左

・(四天王像のうち) 「多聞天立像」(たもんてんりゅうぞう)※右

四天王は、国の政(まつりごと)の象徴。

2体の仏像ともに、太い眉と大きな目鼻立ちが印象的です。

はじめ、仏像の威圧感に圧倒されてしまいましたが、しばらく見つめていると、いつまでもその場を離れたくない自分がいることに気づきました。

まとめ

「日本書紀成立1300年 特別展 出雲と大和」の報道内覧会についてレポートしてきました。

出雲大社の歴史を物語る作品群、20年ぶりに出品される大量の出土青銅器、

33面の三角緑神獣鏡、仏像の数々。。

これらの展示物全てが刺激にあふれ、1度だけでは物足りず、何度も何度も見たくなる充実の内容でした。

内覧会は本当にたくさんの方々で溢れ返り、展示物を見るのに待たなければならないほど、熱を帯びていました。

東京国立博物館 平成館にて現在開催中の「日本書紀成立1300年 特別展 出雲と大和」。古代日本の成立の過程を体感し、日本書紀成立1300年の年を祝いに来てはいかがでしょうか?

開催概要

| 展覧会名 | 日本書紀成立1300年 特別展「出雲と大和」 |

| 会期 | 2020年1月15日(水)~3月8日(日) 前期展示 1月15日(水)~2月9日(日) 後期展示 2月11日(火・祝)~3月8(日) |

| 会場 | 東京国立博物館 平成館(上野公園) |

| 開館時間 | 9:30~17:00 (入館は閉館の30分前まで、会期中の金曜・土曜は21:00まで開館) |

| 休館日 | 月曜日、2月25日(火) (ただし2月24日(月・休)は開館) |

| 観覧料 | 一般1,600円(1,400円/1,300円) 大学生1,200円(1,000円/900円) 高校生900円(700円/600円) 中学生以下無料 *( )内は前売り/20名以上の団体料金 *障がい者とその介護者一名は無料です。 入館の際に障がい者手帳などをご提示ください *東京国立博物館キャンパスメンバーズ会員の学生の方は、当日券を1,000円(200円割引)でお求めいただけます。正門チケット売場(窓口)にて、キャンパスメンバーズ会員の学生であることを申し出、学生証をご提示下さい。 *「東京・ミュージアムぐるっとパス」で、当日券一般1,600円を1,500円(100円割引)でお求めいただけます。正門チケット売場(窓口)にてお申し出ください。 *本展観覧券で、会期中観覧日当日1回に限り、総合文化展(平常展)もご覧になれます。 |

| お問合せ | ハローダイヤル 03-5777-8600

受付時間:全日午前8時~午後10時 |

| 公式HP | https://izumo-yamato2020.jp/ |

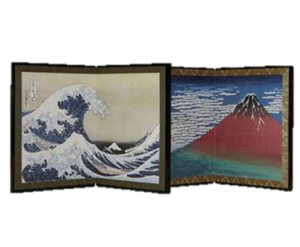

北斎没後170年の今年、7月5日~9月25日の約3か月間にわたって、北斎や江戸をテーマにした川柳を募集したところ、全国各地から、1,901句の投稿をいただきました。尾藤川柳氏(十六代川柳)をはじめとする審査員の方々の厳正なる審査の結果、「すみだ北斎部門」・「江戸たいとう部門」それぞれ北斎賞・川柳賞(最優秀賞)各1句、審査員特別賞(優秀賞)各3句、秀作10句を決定しました。

北斎没後170年の今年、7月5日~9月25日の約3か月間にわたって、北斎や江戸をテーマにした川柳を募集したところ、全国各地から、1,901句の投稿をいただきました。尾藤川柳氏(十六代川柳)をはじめとする審査員の方々の厳正なる審査の結果、「すみだ北斎部門」・「江戸たいとう部門」それぞれ北斎賞・川柳賞(最優秀賞)各1句、審査員特別賞(優秀賞)各3句、秀作10句を決定しました。